féminisme au Japon (🇯🇵)

...

des exemples de mes fiches a mes débuts...

(pourquoi c pas en format paysage ?)

j'ai un professeur en japonais donc aucun jugement accepté. Ni de plagiat.

...

Suiko a régné de 593 jusqu'à sa mort en 628.

Dans l' histoire du Japon , Suiko fut la première des huit femmes à assumer le rôle d' impératrice régnante . Les sept souveraines féminines régnant après Suiko étaient Kōgyoku/Saimei , Jitō , Genmei , Genshō , Kōken/Shōtoku , Meishō et Go-Sakuramachi .

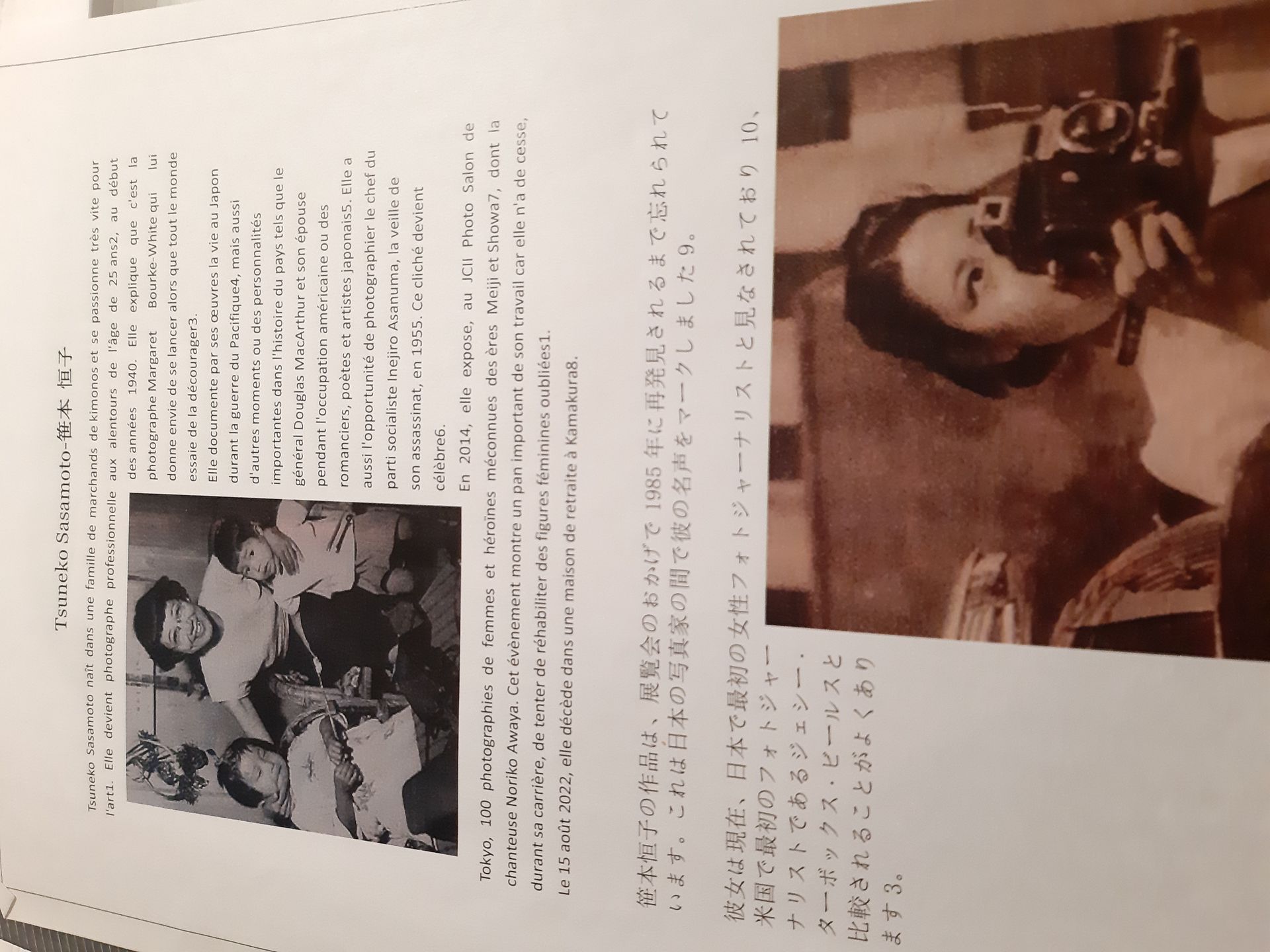

Tsuneko Sasamoto (笹本 恒子, Sasamoto Tsuneko), née le 1er septembre 1914 et morte le 15 août 2022 à Kamakura, est une photographe japonaise. Elle est considérée comme la première femme photojournaliste connue au Japon.

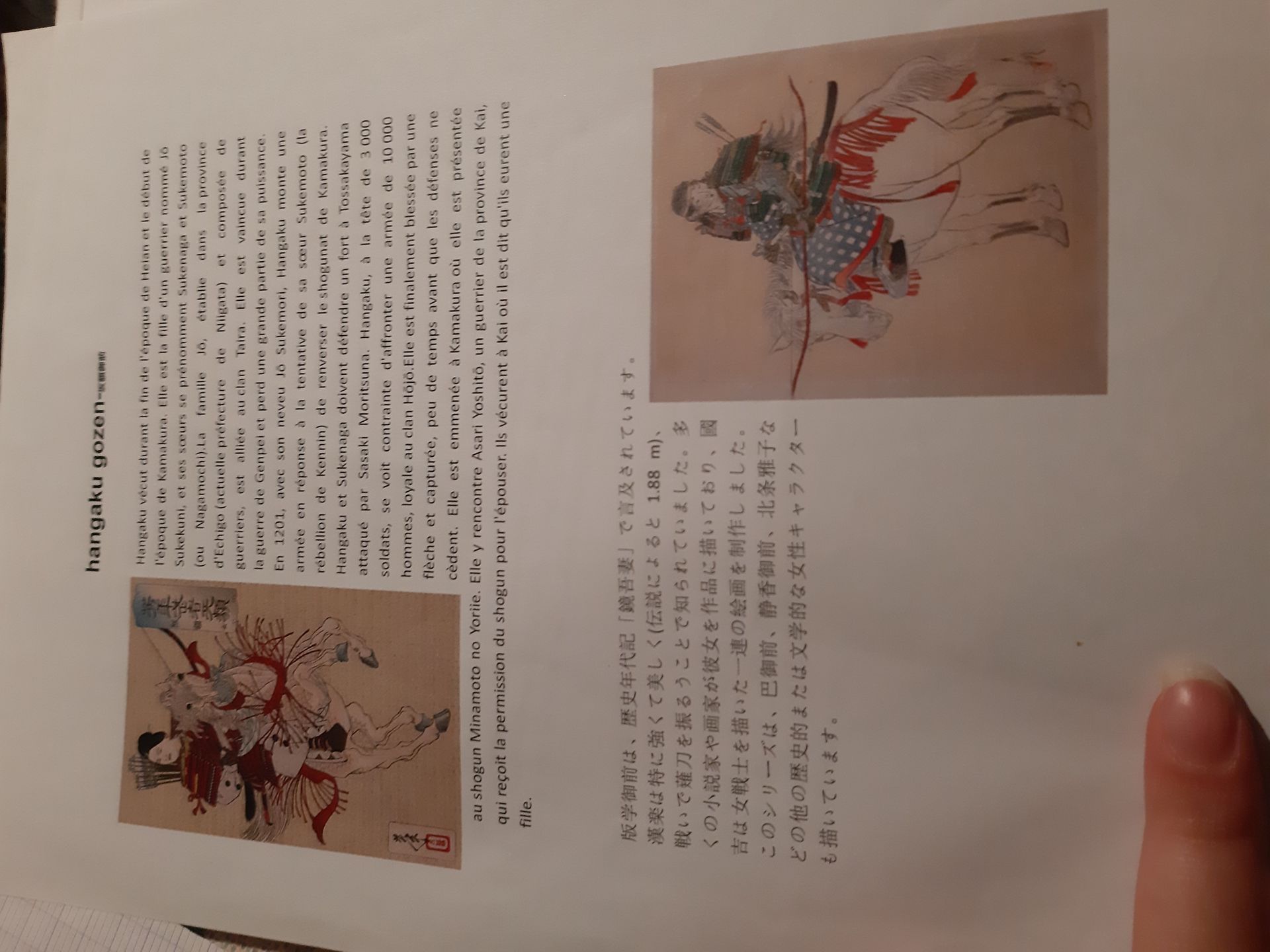

Hangaku Gozen (坂額御前, « Dame Hangaku »), aussi appelée Hangaku (板額、飯角) est une samouraï (onna-bugeisha) du xiiie siècle, et l'une des rares Japonaises mentionnées dans la littérature historique et classique.

Ginko Ogino (en japonais 荻野吟子, Ogino Ginko), née le 4 avril 1851 à Kumagaya et morte le 23 juin 1913 à Tokyo, est la première femme médecin diplômée au Japon. Alors qu'elle travaillait comme médecin, elle a grandement contribué à l'amélioration de la position des femmes dans la société. L'astéroïde (10526) Ginkogino est nommé en son honneur.

....

xixe siècle

Si des mouvements pour les droits des femmes sont attestés au Japon dès l'Antiquité ,le féminisme moderne y apparaît à la fin du xixe siècle. Certains observateurs pensent qu'il est issu de la pensée occidentale introduite au Japon après la restauration Meiji en 1868, mais d'autres soutiennent qu'il serait tout autant le fruit de l'évolution de la pensée autochtone. Le féminisme japonais se distingue du féminisme occidental par le fait qu'il est moins attaché à l'autonomie individuelle.

Quoi qu'il en soit, après que la restauration Meiji a aboli le système féodal, le statut des femmes se transforme : le trafic des femmes est restreint, elles obtiennent le droit de demander le divorce et les filles celui de recevoir une éducation élémentaire

...

Début du xxe siècle

En 1919, Raichō Hiratsuka, Fusae Ichikawa, Oku Mumeo et d'autres militantes fondent l'Association de la femme nouvelle (Shin Fujin Kyōkai), qui revendique des droits et protections au nom des femmes considérées comme classe sociale. Ce groupe se concentre sur deux revendications précises et lance deux pétitions correspondantes en janvier 1920. La première réclame la révision d'une loi qui interdit aux femmes toute activité politique, participation à des événements ou adhésion à un parti ; la deuxième concerne la prévention des maladies vénériennes et demande que les futurs maris soient examinés, et que le divorce soit autorisé en cas d'adultère, avec compensation des dépenses de santé. Aucune des deux pétitions n'est examinée par la Diète, mais en 1922, les femmes sont autorisées à assister aux réunions politiques, sans toutefois obtenir le droit de rejoindre des partis ou de voter.

La Société de la vague rouge (Sekirankai), créée en avril 1921 à l'initiative de militantes anarchistes avec Yamakawa Kikue, est la première organisation de femmes socialiste. Son manifeste, qui condamne le capitalisme, arguant qu'il fait des femmes « des esclaves et des prostituées » ,est écrit et imprimé pour être distribué pendant la manifestation du Premier mai 1921, à laquelle les militantes s'organisent pour participer. Toutes les femmes qui participent à cette manifestation sont arrêtées par la police.

La Sekirankai s'engage dans une polémique avec la Shin Fujin Kyōkai, dont elle critique le manque de considération pour la classe ouvrière et l'absence de perspectives révolutionnaires. Fin 1921, la Sekirankai s'auto-dissout huit mois après sa création, sous une double pression gouvernementale et médiatique.

Des groupes sont parfois dissous ou interdits par le gouvernement, mais d'autres se reforment et les militantes continuent à formuler leurs revendications. Certaines demandent des droits politiques, d'autres se concentrent sur la prostitution ; les épouses font campagne pour améliorer leur condition domestique. Après le séisme du Kantō en 1923, de nombreuses femmes s'engagent dans l'effort humanitaire. Des militantes socialistes, des chrétiennes et des femmes au foyer s'organisent pour aider aux secours nécessaires. Le 28 septembre 1923, 100 dirigeantes de 43 organisations se rassemblent ainsi pour former la Fédération des organisations de femmes de Tokyo (Tokyo Rengo Funjinkai), qui devient dans les années suivantes une des plus grandes organisations de femmes et accueille, à la suite d'un meeting en novembre 1924, une section dédiée au droit de vote des femmes (Fusen Kakutoku Domei). Cette section publie un manifeste qui déclare que les femmes ont « la responsabilité de détruire les coutumes qui existent dans ce pays depuis 2 500 ans et de construire un nouveau Japon qui favorise les droits naturels des hommes et des femmes ».

En février 1925, la Diète légifère sur le suffrage universel masculin. Un mois plus tard, elle examine le suffrage féminin, entre d'autres propositions défendues par les organisations féministes, qui sont toutes rejetées. Par la suite, l'invasion de la Mandchourie en 1931 et la marche du Japon vers la Seconde Guerre mondiale engendrent une intensification de la propagande gouvernementale, de la censure et de la répression.

Dans ce contexte, certaines féministes se concentrent sur la protection des travailleurs, les droits des mères célibataires et d'autres revendications de réformes sociales. En parallèle, de plus en plus de groupes féministes et d'organisations militantes de gauche, qui avaient été en radicale opposition au gouvernement, adoptent progressivement ses vues nationalistes et expansionnistes. La répression joue un rôle certain dans cette évolution : une militante comme Yamakawa Kikue, qui reste fidèle à ses idées, se voit systématiquement censurée tandis que son mari Hitoshi Yamakawa, un autre militant important, est jeté en prison en 1937 lorsque le gouvernement tente de faire taire toute opposition au déclenchement de la guerre sino-japonaise.

D'importantes réformes ayant trait à la condition des femmes japonaises ont lieu après la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite de l'empire du Japon en 1945, les forces d'occupation militaire dirigées par le général Douglas MacArthur imposent la rédaction d'une nouvelle constitution. Sous la pression américaine, les femmes obtiennent alors le droit de vote, et l'égalité entre les sexes est inscrite dans la constitution de 1947 ; cette dernière mesure est une première mondiale. Trente-neuf femmes sont élues députées, parmi lesquelles Kiyoko Miki et Tenkoko Sonoda.

En 1970, dans le cadre du mouvement contre la guerre du Vietnam, de l'émergence d'une Nouvelle gauche et d'un mouvement étudiant radical, apparaît l'équivalent japonais de la deuxième vague féministe ailleurs dans le monde, sous le nom ūman ribu (« woman lib »). Ce renouveau a lieu en même temps que les mouvements féministes radicaux américains, ainsi que dans d'autres pays, ce qui participe à amplifier le militantisme féministe des années 1970 et des décennies suivantes. Les militantes, Mitsu Tanaka en tête, proposent une critique globale du Japon moderne dominé par les hommes, et réclament un changement en profondeur du système économique, politique et culturel. Leur insistance sur la libération des sexes (sei no kaihō) les distingue des anciens mouvements ; elles ne visent pas seulement l'égalité homme-femme, mais aussi la libération des hommes de l'oppression d'un système patriarcal et capitaliste.

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'ONU en 1979, est ratifiée par le gouvernement japonais en 1985. Malgré ces changements, le Japon reçoit des mauvaises notes dans le Guide mondial des droits de l'Homme ,jusqu'en 1986, concernant le statut de la femme. Encore aujourd'hui, c'est l'un des pays industrialisés dans le monde où les inégalités entre femmes et hommes sont les plus grandes, d'après un rapport du forum de Davos

...

En 2018, l'école de médecine la mieux classée du pays reconnaît avoir manipulé ses examens d'entrée afin que les étudiantes soient moins nombreuses à intégrer l'établissement, estimant qu'il s'agissait d'« un mal nécessaire » puisque parvenues à des postes élevés dans la hiérarchie, les femmes démissionneraient « inévitablement » une fois devenues mères.

Début 2019, Ishikawa Yumi crée le mouvement KuToo, afin de s'opposer au port obligatoire des talons pour les femmes dans le monde du travail. En réaction, le ministre du Travail et de la Santé Takumi Nemoto déclare qu'il s'agit d'une norme vestimentaire « nécessaire et appropriée ».

En 2020, le Japon ne compte que 10 % de femmes parlementaires. L'année précédente, le pays était classé 121e sur 153 en matière d’égalité hommes-femmes par le Forum économique mondial, perdant onze place par rapport au classement 2018. Patriarcale, la société japonaise tolère avec difficulté le féminisme. Dans la langue japonaise, le terme est même associé aux sentiments de haine et d'hystérie.

Deux Japonaises figurent dans le classement des 100 personnalités les plus influentes de l'année 2020 du magazine américain Time : la tenniswoman Naomi Osaka, soutien du mouvement Black Lives Matter, et la journaliste Shiori Itō, engagée contre les violences sexuelles.

....

(présentation des femmes pris sur Google)

alors.... vous en pensez quoi du féminisme au Japon ?!

je ferais avec la Thaïlande et la Coré du sud !

...

☆ gya

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top