Analicemos: La temporalidad del relato en Juan Rulfo

N/A: ¡Hey! Prometí en un mensaje en mi tablero compartir algunos de mis trabajos con ustedes y en vista del buen recibimiento de la idea iniciamos con este análisis. Tengo planeado un mundo de cosas para este proyecto. Actualmente en redacción estamos trabajando en la estructuración de textos expositivos entonces esperen muchos pronto. He revisado mis cuadernos, viejos trabajos y repasos y me emociona mucho compartir lo que he aprendido con ustedes. Habrá análisis, textos expositivos sobre distintos temas y muchas más reseñas de libros al estilo Liz llenos de subjetividad, emojis y fangirleo y amor a personajes ficticios, rompiendo la cuarta pared. Espero que leer este contenido sea de su interés y les ayude a poder redactar sus propios trabajos escolares, aunque como ya lo he dicho, no soy experta, estoy aprendiendo a escribir y nunca se deja de hacerlo. ¡Cualquier comentario, los leo! Y sin más que decir, ¡arranquemos!

Xoxo,

Liz.

PD: Me encanta empezar esta sección con algo de Rulfo :)

Juan Rulfo fue un fotógrafo, guionista y escritor mexicano del siglo XX, que es reconocido hasta el día de hoy, como un ícono representativo de la literatura nacional mexicana.

Huérfano, el joven Rulfo, pasó la mayor parte de su infancia en Guadalajara y al crecer se mudó a la ciudad de México para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, convirtiéndose en un aficionado de la literatura y comenzando a publicar sus primeros escritos en el año de 1948 con la ayuda de su amigo, Efrén Hernández.

En la actualidad podemos decir que su trabajo como escritor ha trascendido y durante años ha sido foco de los estudios literarios nacionales e internacionales debido a la particularidad de su narración y personajes, su visión desesperanzada del México posrevolucionario, el constante juego de la temporalidad presente en sus obras, entre otros aspectos.

En el presente ensayo, se planea concentrarse y dar cuenta del tiempo, uno de los elementos de la estructura interna del relato, en uno de los cuentos del autor, basándonos principalmente en los tres aspectos que Gerard Genette (escritor, crítico y teórico literario francés) clasifica y define en su libro Figuras III. Estos son: duración, frecuencia y orden.

En este caso, hemos decidido enfocarnos específicamente en el análisis de la construcción del tiempo en Diles que no me maten, uno de los diecisiete cuentos que componen la primera colección de Rulfo, titulada: El llano en llamas, publicada en 1953 por Fondo de Cultura Económica. Y argumentar desde esta visión, la complejidad de la estructura temporal en los textos de Juan Rulfo.

El relato de Rulfo inicia con un Juvencio Nava angustiado, exclamando la misma frase que titula al cuento: "Diles que no me maten". Nuestro protagonista, se haya amarrado a un horcón y ruega desesperadamente a su hijo que abogue por él frente a los soldados que, comandados por un sargento, le capturaron con el propósito de quitarle la vida en acción de venganza por un asunto del pasado del personaje.

Después de la breve explicación planteada vagamente en el principio de la obra, justo posteriormente de la frase "Él se acordaba", seguida de dos puntos, el orden lineal de la historia se ve modificado a la vez que la obra cobra un giro temporal que nos remite al pasado. A esta anacronía del tiempo en el relato se le conoce como analepsis y gracias a ella, se nos es expuesta información que es necesaria para la comprensión total de los hechos presentes de la historia. Nos otorga, por lo tanto, como lectores, la capacidad de ser testigos de los hechos ocurridos anteriormente al momento de enunciación de la obra literaria. (REIS, CARLOS, y LOPES, ANA C.M., 1996)

Para comprender mejor el comportamiento de esta anacronía temporal, veo importante comprender los conceptos de tres instancias distinguidas en el texto narrativo por Genette en su libro Figuras III (1972):

En primer lugar, tenemos la historia, que es el conjunto de los hechos o eventos narrados, presentados en un orden lógico y cronológico. La historia no es un objeto sino un concepto que señala el significado o contenido narrativo. Entenderemos esto más adelante como tiempo diegético.

Tenemos ahora el relato, que es el discurso oral o escrito que materializa la historia. O en otras palabras, "el texto narrativo concluido que conforma un todo significante". Las teorías de análisis del discurso lo denominan enunciado o texto. En este caso, nos referiremos a esta instancia como: tiempo del discurso.

La tercera instancia propuestas por Genette (1972) es la narración, que el mismo denomina como "el hecho o acción verbal que convierte a la historia en relato; es el hecho narrativo productor". De no ser por la medición del relato, historia y la narración no existirían para el lector.

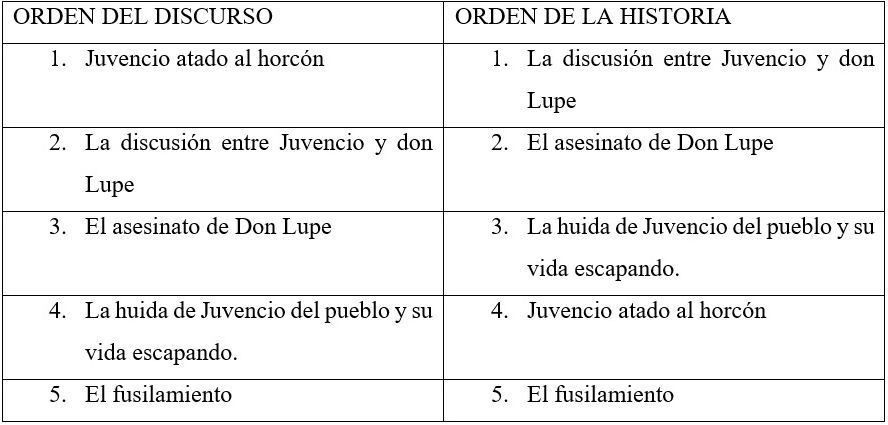

En la siguiente tabla enumeramos pues, los hechos de relato según los distintos órdenes:

Como podemos percatarnos en el orden de la tabla, el orden de la historia y el del discurso, no son compatibles en el caso de Diles que no me maten. Esto sucede debido a la interrupción de la linealidad que se da al principio de la obra, en este caso en específico, ambos ordenes concuerdan al final de la narración.

Ahora, en cuanto a la duración de la historia, podemos decir que nos encontrarnos con distintos recursos que nos permiten calcular el tiempo estimado en que ocurren los acontecimientos narrados. El primer deíctico que indica tiempo es el que nos otorga el narrador heterodiegético al decir:

"Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón esperando". (Rulfo, 1951)

Esta línea nos contextualiza y nos informa que la enunciación comienza a tempranas horas de la mañana.

Más adelante, el cuento continúa narrando cómo fue que se ocasionó el conflicto entre ambos compadres cuando Don Lupe, dueño de la Puerta de Piedra, les negó el pasto a los animales de su amigo y Juvencio, empeñado y terco, abría la cerca de Don Lupe todas las noches y dejaba que su ganado se alimentara con los pastos de éste. Entonces se presenta el segundo indicador temporal:

"Esto pasó hace treinta y cinco años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto." (Rulfo, 1953)

Esta frase revela que el asesinato de Don Lupe se dio en algún momento del mes de marzo. Y nos dice, además, que el tiempo que Juvencio lleva ocultándose "no fue un año ni dos" sino treinta y cinco. También se nos dice que Don Lupe dejó a dos huérfanos recién nacidos, por lo que se puede decir que la edad de ambos hijos (incluido el coronel) está entre treinta y cinco o uno poco más que eso. Más adelante se revela además que la edad de Juvencio es de sesenta años:

"Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos..."

Calculando pues, que la edad de Juvencio en el presente de los hechos es de sesenta años y que Don Lupe murió hacía treinta y cinco años, es factible decir que la edad aproximada en que Juvencio cometió el asesinato fue a los veinticinco años.

Hay otros aspectos que también se pueden tomar en cuenta al momento de analizar la duración del tiempo en una obra literaria. Dos de ellos tienen la función de desacelerar el relato y son la escena y la pausa descriptiva.

Estamos frente a una escena cuando nos encontramos a los personajes del relato manteniendo una conversación. Esto ocurre mayormente durante el principio y el final del cuento. Como ejemplo, cito las tres primeras líneas del relato:

"─¡Diles que no maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad.

─No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti."

Durante el resto de la conversación, Juvencio continúa rogando a su hijo que le salve la vida. Como podemos percatarnos, aunque los diálogos sean de apoyo al momento de leer la historia y nos sirven de ayuda para conocer mejor la personalidad de los personajes, es la narración las que nos permite avanzar e introducirnos rápidamente en la trama.

La pausa descriptiva es considerada el grado máximo de desaleración y supone la detención del tiempo de la historia, ya que cesa la relación de acontecimientos para ceder al espacio textual, a la descripción o el comentario. (Cabo, Cebreiro, 2006)

A continuación, un ejemplo de este recurso en el cuento:

"La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos". (Rulfo, 1953)

En el relato, nos encontramos también con pequeños resúmenes (un aspecto acelerador respecto al tiempo) que nos ayudan a apresurar el ritmo de la historia y narrar hechos de años en pocas líneas. Justo después de uno de estos sumarios, nos encontramos con la siguiente frase:

"Eso duró toda la vida. No fue un año ni dos." (Rulfo, 1953)

Este es un claro ejemplo de resumen, ya que en tan sólo tres líneas, el autor es capaz de narrar una rutina de años.

Por último, nos enfocaremos en el tercer aspecto de la temporalidad literaria: la frecuencia.

El Manual de teoría literaria de Fernanda Cabo y María do Cebreirio nos dice lo siguiente:

"Un relato, sea cual sea, puede contar una vez lo que ha ocurrido una vez, n veces lo que ha ocurrido n veces, n veces lo que ha ocurrido una vez, una vez lo que ha ocurrido n veces". (2006)

Dicho esto, podemos decir que no encontramos frente a tres tipos de frecuencia, que Gerard Genette denomina como: singulativa, repetitiva e iterativa. En el caso de Diles que no me maten, solamente están presentes dos de ellas, entonces, basta con definir estas:

Lo que sucede en la frecuencia del tipo singulativa es que el número de veces que suceda un evento, será equitativo al número de veces que dicho evento sea narrado en el relato.

En cambio, la frecuencia iterativa, opta por ser económica al relato y está presente en el texto cuando sucesos semejantes o puramente iguales son narrados una sola vez en la obra. A continuación, citaremos ejemplos de este caso en el cuento:

"Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando, aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo". (Rulfo, 1953)

"Y yo echaba pa'l monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la media noche, como si me fueran correteando los perros."

Así pues, concluimos con la breve explicación de este tercer punto y damos por vistos todos los aspectos respecto al tiempo en esta obra específica de Juan Rulfo.

Como conclusión, se puede comprobar que la temporalidad en esta obra de Rulfo es más compleja de lo que parece ser desde la perspectiva de una lectura impresionista, a pesar del lenguaje sencillo que el autor utiliza en su narrativa, son muchos los aspectos, deícticos y anacronías temporales que complementan y enriquecen su composición literaria.

Diles que no me maten, es, por tanto, un cuento que en una cantidad reducida de páginas es capaz de narrar impecablemente la historia de un crimen, años de culpa y una venganza en su consecuencia.

BIBLIOGRAFÍA:

Genette, G. (1972) Figures III, Editions du Seuil, Francia.

REIS, CARLOS, y LOPES, ANA C.M. (1996). Diccionario de Narratología, Colegio de España, España.

Rulfo, J. (1953) El Llano en llamas, Editorial RM, México.

ASEGUINOLAZA, FERNANDO CABO y RÁBADE, MARÍA DO CEBREIRO (2006) Manual de Teoría de la Literatura, Editorial Castalia, España.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top