Capitulo 12

4 de Abril de 1912, del Calendario Unificado

La noticia había llegado hacía días, pero el peso de su impacto aún no disminuía. Angora había caído. Ahora, las fuerzas de Ildoa habían dividido a Rumelia como una hoja cortada en dos, dejando a la capital vulnerable, aislada de los últimos bastiones de resistencia. Ramazan, sentado en su despacho bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, repasaba una vez más los informes de inteligencia.

La región de Eskibaba seguía resistiendo con tenacidad, pero los reportes del sur eran desalentadores. Hüdavendigar y Boluca, puntos estratégicos en la defensa de la capital, estaban a punto de sucumbir. Las tropas ildoanas se encontraban a las puertas de estas ciudades, y con cada kilómetro ganado, cerraban el cerco sobre la capital.

Los informes hablaban de caos en las filas militares. Rendiciones masivas, deserciones, y lo más preocupante: incluso los jenízaros, la élite del ejército rumelio, comenzaban a mostrar dudas. Era una señal clara de que el fin estaba cerca, pero para Ramazan también significaba otra cosa: el momento de actuar había llegado. El sultán, con sus sueños fanáticos y políticas suicidas, debía ser derrocado.

En la fría madrugada, Ramazan se dirigió a la residencia de Akozan. La oscuridad de la noche y el silencio de las calles traicionaban la tensión que se respiraba. Al llegar, fue recibido por un guardia que lo escoltó rápidamente al interior. En el salón principal, iluminado solo por candelabros y una chimenea agonizante, esperaban los oficiales que liderarían el golpe.

El aire estaba cargado de incertidumbre, pero también de determinación. Ramazan se posicionó al frente, desplegando un mapa de la ciudad sobre la mesa central. Con voz firme, explicó el plan:

—Tomaremos los barracones, la armería, el ministerio de guerra, la estación de policía, y todos los edificios clave dentro de la capital. El palacio de Topkapi será nuestra última parada.

Los murmullos de aprobación se mezclaron con las dudas. No había margen de error. Ramazan señaló al Comandante Akozan, su mano derecha en esta operación.

—Tú y yo lideraremos el ataque al palacio —dijo, mirando directamente al general—. Los jenízaros resguardan Topkapi, y sabemos que no se rendirán sin luchar. Pero estaremos preparados.

Akozan asintió.

—Tenemos hombres leales listos para enfrentarlos. No será fácil, pero es posible.

La parte más controvertida del plan había surgido semanas atrás, cuando Ramazan tomó una decisión desesperada: contactar con las fuerzas ildoanas. Aunque los oficiales inicialmente lo recibieron con desconfianza, la lógica era irrefutable.

—Los magos aéreos de Ildoa, los Arditi, ya están movilizándose desde Angora —explicó Ramazan, con la mirada fija en sus compañeros conspiradores—. Ahora que los ganamos como aliados, su apoyo podría inclinar la balanza a nuestro favor.

El Comandante Sercan, líder de la policía metropolitana, cruzó sus brazos, su rostro mostrando una mezcla de escepticismo y resignación.

—¿Y si esto fracasa? ¿Qué dirá el pueblo cuando descubran que permitimos la entrada de una fuerza extranjera? Nos acusarán de traidores.

Ramazan tomó aire antes de responder.

—Nos acusarán de traidores, sí. Pero si no hacemos esto, el sultán seguirá hundiendo el país. ¿Preferimos perecer bajo las botas de los jenízaros y su fanatismo, o utilizar todos los recursos posibles para garantizar la victoria?

Akozan intervino, golpeando la mesa con el puño cerrado.

—¡Enfrentarse a los Jenízaros sin el apoyo de los magos aéreos de Ildoa sería un suicidio! Con sus orbes operativos y habilidades potenciadas, no tenemos forma de detener a los Jenizaros. Necesitamos la ayuda de los Arditi, aunque sea a un alto costo personal.

Finalmente, el consenso se alcanzó. Era preferible arriesgarse con la participación ildoana que enfrentar una lucha perdida contra los jenízaros en desigualdad de condiciones.

Mientras los primeros rayos de sol intentaban abrirse paso a través de un cielo nublado, los conspiradores se dispersaron, cada uno hacia su posición asignada. En sus corazones, un amargo reconocimiento de lo que estaba en juego: la posibilidad de salvar a Rumelia o hundirla aún más en el caos.

Ramazan, con una pistola Harbiye sujeta firmemente en la mano, lideraba a su grupo de soldados hacia el majestuoso palacio de Topkapi. La tensión era palpable, el aire parecía vibrar con la incertidumbre de lo que les aguardaba tras esas puertas. Akozan, caminando a su lado, mantenía la mirada fija en el horizonte, su rostro estoico y su paso seguro.

—Si esto falla... —murmuró Akozan, rompiendo el silencio, como si intentara conjurar las palabras necesarias para una oración no pronunciada.

—No fallará —respondió Ramazan con firmeza, aunque en su interior, la duda era un espectro constante.

A medida que avanzaban por las calles adoquinadas, el sonido de sus botas resonaba como truenos en el amanecer. El sol comenzaba a despuntar, tiñendo el horizonte con tonos cálidos, pero la ciudad, sumida en la lucha, carecía de cualquier signo de paz. En la distancia, se escucharon disparos aislados, tan breves que parecían ecos lejanos de un conflicto mayor. Ramazan sintió un nudo formarse en su estómago, pero Akozan y los soldados mantenían la calma, su determinación irradiando como un faro.

Los disparos comenzaron a intensificarse. Lo que al principio eran escaramuzas esporádicas ahora se transformaba en choques más frecuentes. Ramazan se obligó a no dudar, a avanzar sin mirar atrás, mientras el caos comenzaba a envolver las calles de la ciudad. Una columna de humo ascendía desde una mezquita cercana, cuyo minarete estaba parcialmente envuelto en llamas.

Cuando finalmente alcanzaron el palacio, el sol ya bañaba la ciudad con su luz dorada. Los disparos ahora eran una sinfonía macabra de una lucha callejera que consumía las calles. Ramazan, Akozan y sus hombres cruzaron la entrada de Topkapi, donde la majestuosidad de la arquitectura contrastaba con la desolación que los rodeaba.

El interior del palacio sin embargo era un mundo aparte. Los pasillos, generalmente llenos de sirvientes y custodios, estaban desiertos. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de mármol y piedra, amplificando un silencio casi antinatural. La ausencia de los jenízaros, la guardia de élite del sultán, era desconcertante. ¿Dónde estaban?

Ramazan alzó una mano, indicando a sus hombres que se detuvieran. La atmósfera era pesada, como si el edificio mismo contuviera la respiración, esperando el desenlace. Con movimientos rápidos, avanzaron hacia la sala del trono, cada sombra en los rincones parecía un posible enemigo al acecho.

Dos soldados se adelantaron para empujar las imponentes puertas que llevaban al corazón del poder rumeliano. Estas cedieron con un chirrido metálico, revelando el interior de la sala del trono.

Ahí, sentado en el trono de oro y terciopelo, estaba el sultán Mehmed VII. Alguna vez había sido una figura carismática, un hombre que había inspirado respeto y lealtad en igual medida. Ahora, su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y rodeados de profundas ojeras. A pesar de vestir su uniforme de gala, no proyectaba autoridad, sino la imagen de un hombre quebrado, consumido por su fanatismo.

Ramazan avanzó, pistola en mano, seguido de cerca por Akozan y los soldados que formaban un semicírculo alrededor del sultán. Su voz fue firme, cargada de una mezcla de autoridad y pesar.

—Sultán, entréguese de inmediato. Por el bien de Rumelia y de su pueblo.

Mehmed VII alzó la mirada lentamente. Sus ojos, vacíos pero brillantes con una chispa de desafío, se posaron en Ramazan. Una tenue sonrisa cruzó sus labios antes de hablar, con una voz ronca y pausada.

—Así que esta es tu verdadera cara, Ramazan... —dijo, su tono impregnado de una calma casi irónica.

Ramazan no bajó el arma, su postura rígida como una estatua.

—Lo que hago, lo hago por Rumelia —respondió con convicción—. Por la supervivencia de nuestro país frente a sus ambiciones desmedidas, su excelencia.

El sultán se levantó lentamente de su trono, su figura tambaleándose al principio, pero recuperando algo de la dignidad de antaño mientras señalaba con un dedo tembloroso.

—¿Ambiciones? —exclamó, su voz ganando fuerza—. ¿No entiendes que esto no lo hago por mí? ¡Esto no es ambición personal!

Sus palabras resonaron en la sala mientras señalaba hacia el cielo, como si llamara a un poder superior para que lo respaldara.

—¡Lo que hago lo hago por la gloria del Altísimo! ¡Por un propósito más grande de lo que tú o estos traidores jamás podrían comprender!

Los soldados intercambiaron miradas cargadas de tensión. El ambiente en la sala del trono era denso, como si el aire mismo hubiese sido reemplazado por plomo. Pero Ramazan se mantuvo firme, con la pistola apuntando directamente al sultán.

—Rumelia no necesita fanatismo —declaró, su voz resonando en el vasto salón—. Necesita líderes que protejan al pueblo, no que lo sacrifiquen en nombre de un sueño vacío.

Mehmed VII, sentado en el trono, no mostró miedo ni vacilación. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro demacrado. Con un movimiento teatral, extendió los brazos y levantó la vista hacia la cúpula decorada, como si apelara directamente a los cielos.

—Rumelia está perdida, un rebaño de corderos descarriados que necesitan de Dios. Yo soy el instrumento del Altísimo, y a través de mí, se cumple su voluntad. —Su voz adquirió un tono casi sobrenatural, reverberando en el silencio sepulcral.

Akozan dio un paso al frente, su arma apuntada directamente al sultán.

—Entréguese de inmediato, su excelencia, por su seguridad y por el bien del pueblo —imploró Akozan con seriedad, aunque su mano temblaba levemente.

El sultán bajó la mirada hacia ellos, sus ojos brillando con una ira contenida.

—Entonces, estás destituido de tu cargo Ramazan. —La sentencia fue fría, definitiva.

Por un instante, pareció que nada ocurriría. El sultán simplemente los observaba, inmóvil en su trono, como una estatua de mármol. Un soldado se giró hacia Ramazan, buscando instrucciones. El visir asintió en silencio, indicando que procediera.

El soldado obedeció, avanzando con cautela hacia el trono. Extendió su mano para sujetar al sultán por el hombro. Fue entonces cuando un destello dorado atravesó el aire, veloz como un relámpago, y se clavó en su cuello.

El hombre se tambaleó, llevándose las manos a la herida mientras un torrente de sangre oscura brotaba entre sus dedos. Cayó al suelo con un golpe sordo, sus ojos abiertos en una expresión de horror.

—¡Contacto! —gritó uno de los soldados mientras Ramazan se giraba hacia el origen del ataque.

Allí estaban, emergiendo de las sombras y los pasillos, los jenízaros del sultán. Sus figuras imponentes avanzaban con una determinación brutal. Las cimitarras relucían al reflejar la luz matinal, y sus orbes operativos brillaban con un tono dorado que parecía pulsar con poder sobrenatural.

El caos se desató en un instante. Los soldados de Ramazan dispararon sus rifles Mauser, el eco de los disparos llenando el salón, pero las balas rebotaban inútilmente contra los escudos mágicos erigidos por los jenízaros. Estos, con una mezcla de disciplina y furia, respondían con disparos precisos y acometidas cuerpo a cuerpo, sus bayonetas y cimitarras trazando arcos mortales en el aire.

Ramazan se arrojó al suelo, arrastrándose hasta una cobertura detrás de una columna ornamentada. A su lado, Akozan recargaba apresuradamente su revólver, sus manos manchadas de sudor y pólvora. Los gritos de los hombres heridos resonaban en la sala, mientras la sangre teñía el mármol blanco bajo sus pies.

—Esto falló... —murmuró Ramazan, su voz apenas audible entre el estruendo del combate.

Akozan lo miró fijamente, sus ojos ardiendo con determinación.

—No, todavía no hemos perdido. Mata al sultán. Si no hacemos nada más, al menos debemos poner fin a esto y dejar el camino libre para su alteza Bellinay.

Ramazan se asomó rápidamente desde detrás de la columna. Allí estaba el sultán, aún sentado en su trono, completamente inmóvil, como si el caos que lo rodeaba no fuera más que un ruido lejano. A pocos metros, un jenízaro clavaba su bayoneta en la espalda de un soldado, arrancándole un grito desgarrador antes de rematarlo con un disparo a quemarropa. Ramazan volvió a ocultarse, su respiración pesada y su mente nublada.

—Eso no estaba en el plan... —murmuró con desesperación.

—¡Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas, visir! —espetó Akozan, cargando su arma con furia—. ¡No podemos permitir que nuestras muertes sean en vano!

El estruendo de la batalla en los pasillos llenaba sus oídos, pero las palabras de Akozan atravesaron el ruido como un cuchillo. Ramazan apretó la mandíbula, sus pensamientos un torbellino. Levantó la vista hacia el trono una vez más. Mehmed VII seguía allí, observándolos con una mezcla de lástima y desdén, como si fuera un juez divino que aguardaba su condena.

Ramazan sabía que el tiempo se agotaba. El destino de Rumelia estaba en juego, y cada segundo perdido significaba la muerte de más de sus hombres. Con un temblor recorriendo su cuerpo, se obligó a levantarse, sus piernas pesadas como el plomo. La pistola Harbiye en su mano temblaba, pero no podía permitirse dudar.

"Si este es mi último acto", pensó, "que sea el que marque el fin de una era".

Con un esfuerzo sobrehumano, extendió el brazo hacia el sultán, quien permanecía estoico en su trono, y apuntó con cuidado. El gatillo se hundió bajo la presión de su dedo.

El disparo resonó en el salón, un eco que pareció detener el tiempo. Durante un instante eterno, nada sucedió. Los jenízaros se giraron hacia él, sus miradas llenas de incredulidad. El propio sultán fijó los ojos en Ramazan, como si se negara a creer lo que acababa de ocurrir.

Entonces, una mano temblorosa se alzó hacia el pecho del sultán. Un manchón rojo comenzó a expandirse sobre su uniforme de gala, y su cuerpo cayó pesadamente al suelo.

—¡El sultán! —el grito de un jenízaro llenó la sala, cargado de ira y desesperación.

Dos de ellos corrieron hacia el cuerpo caído de Mehmed VII, mientras un tercero, con su cimitarra desenvainada, cargó directamente contra Ramazan.

Ramazan no tuvo tiempo de reaccionar. Akozan se levantó, enfrentándose al atacante con su revólver en mano. Disparó seis veces, cada bala rebotando inútilmente contra el escudo mágico del jenízaro.

—¡Maldita sea! —gritó Akozan mientras retrocedía, buscando más munición.

Ramazan cerró los ojos, aceptando lo inevitable. "Así termina", pensó, esperando el golpe fatal.

Pero el golpe nunca llegó.

Un sonido seco y repetitivo cortó el aire: disparos precisos y rápidos que hicieron vibrar las paredes del salón. Abrió los ojos justo a tiempo para ver al jenízaro desplomarse al suelo, su cimitarra cayendo con un estrépito.

Frente a él, con un aterrizaje firme y calculado, apareció un grupo de figuras con uniformes verdes. Sus orbes operativos brillaban con una suave luz verde, y en sus hombros lucían orgullosamente los emblemas del Reino de Ildoa. En el izquierdo, un cráneo coronado con una corona de olivo, mordiendo una daga. En el derecho, la bandera de Ildoa ondeaba con bordados minuciosos.

—¡Arditi! —exclamó Akozan, incrédulo y aliviado al mismo tiempo.

Más soldados comenzaron a descender del cielo, controlando su caída con una precisión casi sobrenatural, manipulando el viento con su magia. Los jenízaros reaccionaron rápidamente, abriendo fuego con furia. Sin embargo, los Arditi avanzaban con una coordinación y ferocidad implacables, devolviendo cada disparo con precisión mortal.

La lucha en el salón del trono se tornó frenética. Los jenízaros, superados en número y estrategia, intentaban mantener sus posiciones, pero el pánico comenzaba a apoderarse de ellos. Los Arditi disparaban sin cesar, avanzando con una determinación que cortaba cualquier intento de resistencia.

Con el estruendo de los disparos como telón de fondo, Ramazan se arrastró hacia el cuerpo del sultán, su corazón latiendo con fuerza. El mármol del salón estaba manchado de sangre, y el aire se llenaba del hedor acre de la pólvora.

Mehmed VII yacía sobre el suelo, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Sus ojos, cansados pero vivos, se encontraron con los de Ramazan. Cuando este se inclinó, el sultán levantó su mano temblorosa y lo agarró del brazo con una fuerza inesperada para un hombre tan débil.

—Ramazan... —murmuró el sultán, su voz apenas un susurro ahogado por el dolor. Un hilo de sangre se deslizó por la comisura de sus labios, manchando su barba blanca. Sin embargo, en su rostro había una calma inesperada, casi serena.

Ramazan titubeó, incapaz de encontrar palabras.

—Ya no hay oscuridad... —continuó el sultán, sus ojos brillando con un extraño alivio—. No escucho más esa voz.

El visir frunció el ceño, desconcertado por esas palabras. "¿Qué voz?", quiso preguntar, pero el momento era demasiado frágil. Una sonrisa débil se dibujó en el rostro del moribundo.

—Mi señor... —murmuró al fin, atrapado entre la culpa y el desconcierto.

Mehmed VII apenas reaccionó, su sonrisa se amplió mientras sus dedos se aflojaban lentamente.

—Salva a Rumelia... —susurró en un último aliento antes de desplomarse por completo. Su mano cayó al suelo con un sonido sordo, inerte.

Ramazan permaneció arrodillado junto al cuerpo del sultán, el eco de aquellas palabras resonando en su mente. A su alrededor, el caos continuaba. Los disparos y gritos se entremezclaban en un tumulto que hacía vibrar las paredes del palacio. Pero para él, el mundo parecía haberse detenido en ese instante.

Un movimiento detrás de él lo sacó de su trance. Uno de los soldados ildoanos se acercó, su uniforme impecable contrastando con la escena de destrucción. Con un gesto firme, colocó una mano en el hombro de Ramazan, hablándole en un rumeliano con un fuerte acento.

—¿Quién eres? —preguntó el soldado, sus ojos verdes fijos en los de Ramazan, la luz de su orbe operativo brillando tenuemente.

Por un momento, Ramazan vaciló. Luego, con la voz áspera y seca, respondió:

—Soy el visir... y el organizador de este golpe de estado.

El ildoano lo miró en silencio, evaluándolo con una mirada fría pero calculadora. Finalmente, asintió. Parecía suficiente para que lo dejaran vivir, al menos por ahora.

Poco después, Ramazan fue escoltado por dos soldados ildoanos hacia una de las salas adyacentes. Las puertas, que alguna vez habían sido símbolo de la grandeza del palacio, ahora estaban astilladas y cubiertas de hollín.

Allí estaba Bellinay, erguida como una sombra entre la devastación. Su rostro era solemne, pero su presencia irradiaba una fuerza contenida. Al ver a Ramazan, hizo un gesto para que se acercara.

—Ramazan, —dijo con voz firme, aunque cargada de emoción— la guerra ha terminado.

El visir la miró, incapaz de ocultar la mezcla de agotamiento y dolor que lo carcomía.

—¿Qué significa eso? —preguntó, su voz casi un susurro.

Bellinay dio un paso al frente, sus ojos buscando los de él.

—Significa que hemos perdido. Las tropas ildoanas han tomado Instambul. Rumelia ya no es nuestra.

Ramazan se dejó caer sobre una silla cercana, su cuerpo repentinamente agotado. La guerra, el golpe, la muerte del sultán... todo había ocurrido tan rápido, pero ahora que la calma comenzaba a asentarse, sentía el peso de lo que habían hecho y de lo que vendría después, en sus oídos aún resonaban las palabras del sultán: "Salva a Rumelia."

Pero, ¿cómo podría salvar algo que ya estaba roto? ¿Cómo redimir una nación que él mismo había ayudado a hundir?

Mientras los soldados ildoanos permanecían de pie junto a él, vigilantes, Ramazan cerró los ojos. La imagen del sultán, sonriendo en sus últimos momentos, volvió a su mente.

"Salva a Rumelia."

La frase persistía en su cabeza, como un eco que se negaba a desaparecer. Y en ese instante, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba.

20 de Febrero de 1912, Calendario Unificado

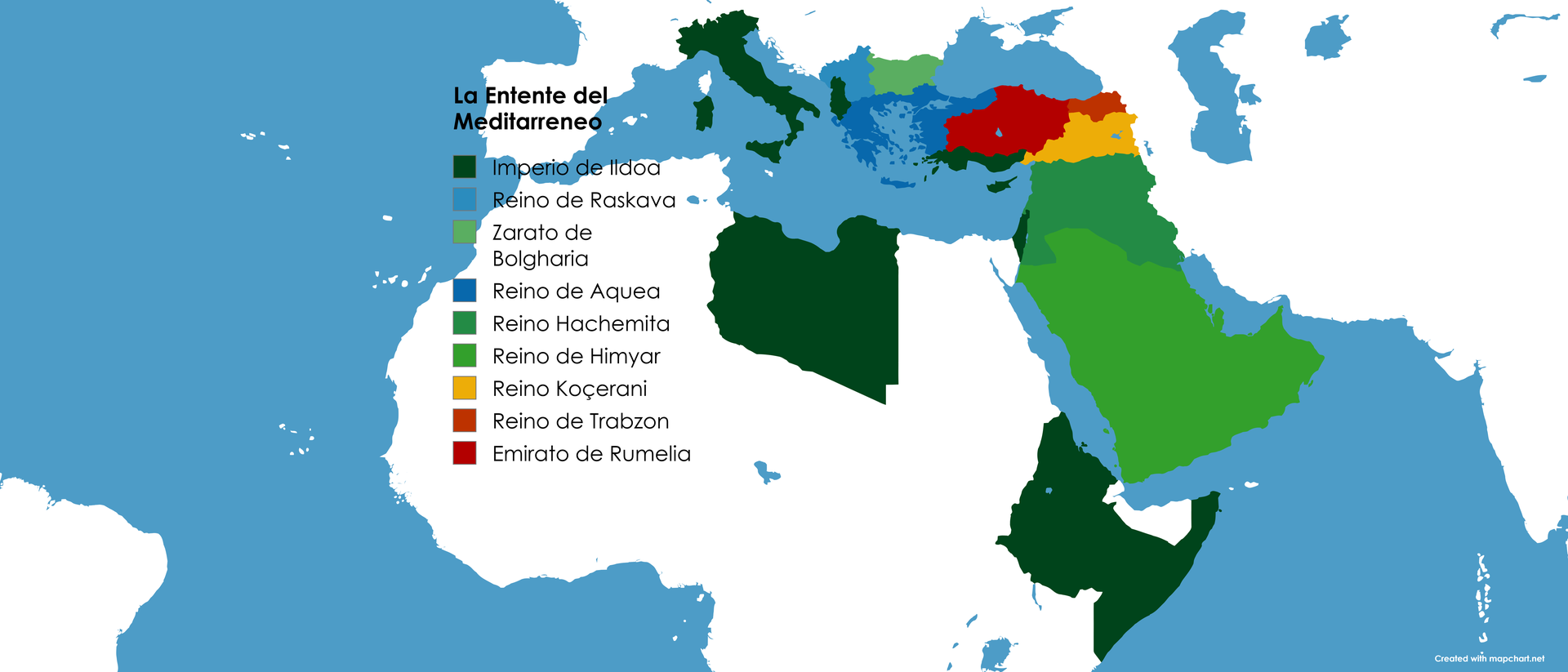

Con la conclusión de la guerra, un reordenamiento profundo transformó el mapa político de la región. El reino de Raskava se alzó como un estado independiente junto al recién formado Tsardom de Bolgharia y el renacido Reino de Aquea. Las islas del Egida, antaño disputadas, fueron entregadas en gran parte al control aqueo. Sin embargo, las joyas estratégicas de Rhodos y Kypros pasaron a manos de Ildoa, fortaleciendo su posición en el Mediterráneo oriental.

El sur de Rumelia, con su rica región de Anatolia, fue convertido en una extensa colonia ildoana, marcando una presencia dominante en Asia Menor. La histórica región de Durres, con su legado balcánico, fue convertida en un protectorado bajo el dominio directo del rey Otto, quien asumió el título de Otto I de Durres.

El antaño poderoso Sultanato de Rumelia quedó irreparablemente fragmentado. Sus territorios en el Levante fueron cedidos, permitiendo el surgimiento de dos nuevos reinos: el Reino Koçerani y el Reino de Trabzon. Mientras tanto, el Reino de Aquea, aunque tuvo que ceder Rhodos y Kypros, fue compensado con el control de la región occidental de Anatolia, un paso fundamental hacia la realización de su anhelada Megali Idea.

En la península arábiga, la influencia de Ildoa se consolidó con la creación de una nueva colonia en la región de Filastin, con Jebusalén como su capital. Este movimiento aseguró no solo un enclave estratégico sino también un importante acceso al comercio y las rutas religiosas.

Por otro lado, el Principado Turcomano fue dividido, dando lugar a dos nuevos estados independientes: el Reino Hachemita y el Reino de Himyar, cada uno alineado con los intereses regionales de Ildoa.

El Sultanato de Magna Rumelia fue reducido a un pequeño emirato en el centro de Anatolia. Bajo la dirección de la recién designada Emir Bellinay, el estado quedó bajo ocupación ildoana por los próximos dos años, con su rol simbólico profundamente limitado.

Tras meses de arduas negociaciones y deliberaciones con su consejo de ministros, Otto von Lohenstein, rey de Ildoa, anunció al mundo el nacimiento de un nuevo orden: la proclamación del Imperio de Ildoa. En una ceremonia cargada de simbolismo y grandeza, Otto asumió los títulos de Emperador de Ildoa y Augusto de Romulia, Rey de Durres y Abyssinia, Señor del Mar Interior y de los Balcanes.

La victoria de Ildoa en la guerra no solo marcó el fin de un conflicto, sino el inicio de una nueva era imperial. La bandera ildoana ondeaba ahora sobre vastos territorios, desde las islas del Mediterráneo hasta los confines de Anatolia y el Levante. Otto I, emperador de esta renovada potencia, se erigió como el arquitecto de un ambicioso proyecto de dominación política, económica y cultural.

Mientras las celebraciones en Romulia llenaban las calles de júbilo, los ecos de la guerra aún resonaban en los territorios conquistados. La proclamación del imperio trajo consigo tanto esperanza como incertidumbre. Otto sabía que la victoria era solo el principio. En su mente ya germinaban planes para consolidar su imperio y enfrentarse a las futuras tormentas que se avecinaban en un mundo ahora marcado por el emblema del águila imperial de Ildoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top