F: HIS 2ⁿᵈ PENANCE-1

Resurjensi.

Noktah demi noktah berkilauan mangkat dari tanah ke langit, ditarik lemah lembut satu per satu guna melayang balik ke tempat asal. Cahaya penaungan terang menghangati bumi seisinya, bermurah hati membagikan berkah kepada setiap zat. Bersama awan-awan pengelana, satu roh menghilang menuju kedamaian bumantara.

Kembangkitan kembali: dimulai.

Pertama kali visi yang saya tampak selepas membuka mata hanyalah kehampaan, kemudian berangsur-angsur nyata. Adalah langit-langit yang tidak saya kenali, jendela, dinding kayu, perabotan, bahkan ranjang kasur yang asing. Ini di mana?

“Ah, akhirnya Anda bangun, Mr. X-ray! Sudah saatnya makan malam!”

Benar juga, saya berada di penginapan kawan lama saya, Mr. Dexter, yang berada di Redhill Village.

Remaja laki-laki yang berdiri di samping tempat tidur terlihat familier, kini membereskaan pakaian saya nan kotor. “Jika butuh bantuan lagi, jangan sungkan untuk menghubungi kami, ya, Sir!”

Entah mengapa anak ini terlihat gembira lagi bersemangat, bagaikan sudah sekian lama tak menerima tamu dari luar. Apa saya saja yang berlebihan menilainya?

Setelah anak itu pergi, saya turun dari ranjang, menyadari pakaian yang saya kenakan adalah kaus dengan kancing tiga di atas serta celana panjang bahan katun. Maka saya ganti baju dengan kemeja putih dan celana hitam.

Makan malam bersama keluarga Dexter terasa begitu menyenangkan, diliputi kehangatan dan kerukunan yang tiada tara. Antara paternal dan maternal bergabung mengekstrak kasih sayang yang dicurahkan kepada dua puluh satu orang anak. Begitu damai hati ini mengamati afeksi mereka.

Hidangan khas berupa menu sederhana bergizi seimbang telah tersaji di atas meja panjang. Saya mengambil salah satu kursi yang kosong. Selepas semua orang duduk, doa dimulai, kemudian baru dipersilakan menyantap makan malam. Saya diambilkan porsi sedang oleh anak perempuan Dexter yang baik hati lagi ramah. Sungguh menenangkan pikiran dilayaninya.

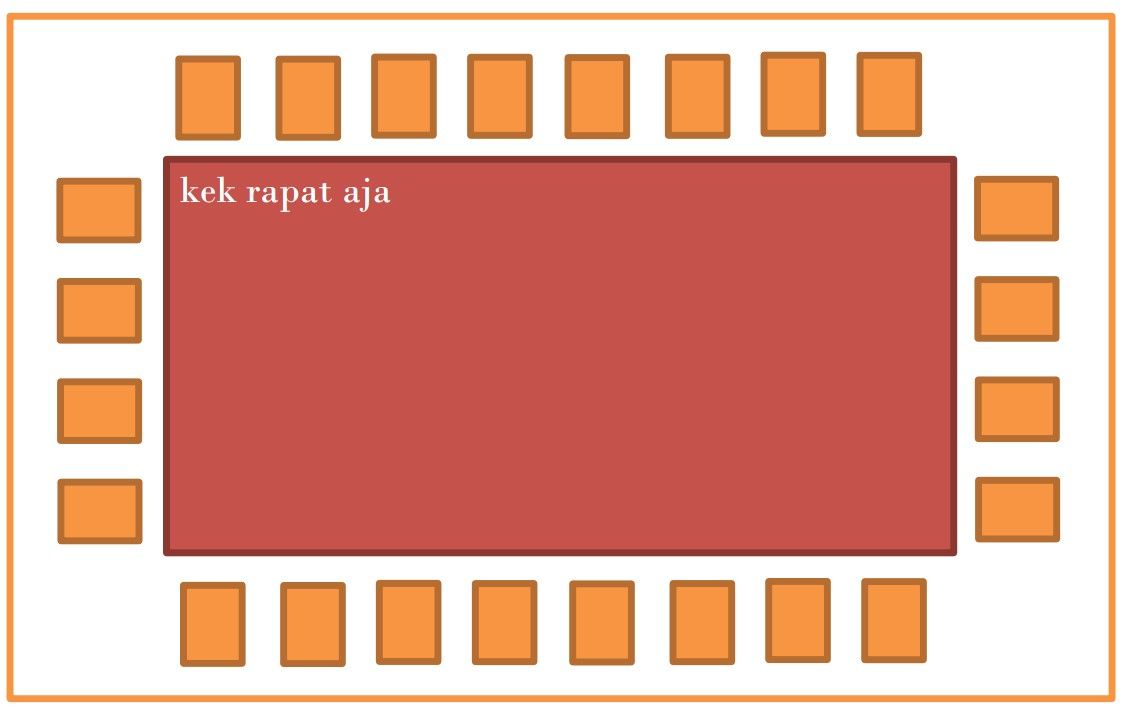

Di kala menikmati masakan, saya iseng menghitung jumlah orang yang makan dengan melihat kursi yang ditata. Di barisan saya, sisi pendek persegi, ada empat kursi (termasuk saya), di hadapannya dijumpai empat kursi pula. Di sisi panjang persegi, terdapat delapan kursi, di seberangnya terbilang delapan kursi juga.

Memang anak Mr. Dexter semuanya sudah mandiri bahkan pada usia termuda tiga tahun. Sementara itu, Mr. Dexter dan istrinya yang hamil, duduk bersebelahan, tampak mesra saling suap. Sesekali si ayah mengelus perut si ibu.

Menyadari bahwa saya mesem sendiri memperhatikan mereka, Mr. Dexter menoleh dan mengulas senyum ramah. “Mr. X-ray, terima kasih! Saya sangat bersenang hati atas kedatangan Anda di penginapan kami! Setelah sekian lama, akhirnya ada yang memesan penginapan ini. Saya sungguh bersyukur!”

“Iya, sama-sama, Mr. Dexter.”

Setelahnya, obrolan berlanjut mengenai nostalgia masa kecil sebagai lanjutan percakapan siang tadi.

Sehabis makan malam, saya pamit untuk jalan-jalan mengelilingi desa sejenak. Tentu jas serta topi tak lupa saya kenakan. Pemandangan luar nan tampak didominasi hitam pekat, hanya beberapa rumah saja yang menyalakan lampu halaman. Pertokoan pun sedikit yang masih buka. Apalagi pasar, pastilah sudah tutup. Begitu pun fasilitas umum lain seperti taman dan tempat olahraga.

Ini adalah sebagai kompensasi revival, kebudayaan desa mundur, menjadi cukup terpencil.

Puas mengitari desa, saya kembali ke penginapan. Langkah tertuju pada salah satu kamar dekat tangga menuju loteng. Perlahan, tanpa suara, pintu saya buka. Terlihat seorang remaja laki-laki beristirahat di atas ranjang, begitu lelap sampai tak menyadari kehadiran saya yang mendekat. Remaja itu memakai baju pelayan dan celana panjang motif kotak-kotak, berambut hitam serta bisa saja beriris hitam pula. Usianya mungkin sekitar tiga belas tahun.

Sejak awal saya sudah curiga.

Anak-anak Mr. Dexter berjumlah dua puluh satu, dengan anak tertua bekerja di kota. Saat makan malam tadi, terhitung total kursi adalah dua puluh empat. Apabila Mr. Dexter, istrinya, dan saya diikutkan, maka masih ada satu kursi lagi. Lantas, siapakah sisanya?

Anak ini.

Wajah tanpa dosa, bagai tak memiliki salah apa pun, masih berusia belia … tidak salah lagi! Perawakannya cocok dengan remaja yang saya tampak terakhir kali sebelum hidup saya berakhir. Apa yang dia inginkan? Mengapa bisa datang ke sini? Mengapa dia ingin melenyapkan keberadaan saya?

Apakah Anda ini? Apakah Anda tersusun atas humanitas?

Saya membekap mulutnya dengan kain basah, membuat remaja itu terbangun paksa, tetapi berangsur-angsur hilang kesadaran kembali. Berikutnya, sebuah jarum berlapis cairan bening saya tusukkan pada lehernya. Perlahan-lahan, kulit memucat, pembuluh darah membiru. Saya kemudian menggotong tubuh si remaja, memasukkannya ke dalam koper besar. Terakhir, saya meninggalkan sepucuk kertas di atas nakas. Selesai, bergegas saya tinggalkan ruangan kamar sembari menenteng koper besar.

Paginya, saya kembali ke kamar tersebut. Mr. Dexter dan istrinya berdiri menghadap nakas. Menyadari kedatangan saya, si pria beruban menoleh, pada air muka tersurat rasa cemas.

“Sepertinya, Faccet telah pergi dari penginapan ini …,” tuturnya.

“Begitu, ya?” Saya menang.

Beberapa hari kemudian, sesosok jasad remaja ditemukan mengambang di dam marginal, bersama sejumlah mayat lain.

***

Satu minggu setelah kedatangan saya di Redhill Village. Pada suatu pagi, seorang wanita dilaporkan kolaps mendadak saat tengah berbelanja di pasar. Subjek tersebut diketahui terkena penyakit demam misterius yang tidak kunjung dapat disembuhkan.

Sebagai dokter yang dikenali orang-orang, saya lantas bergegas menuju rumah sakit kecil guna menengok kondisi si wanita. Di sana, peralatan serta infrastruktur yang tersedia terbilang minim. Hanya ada seorang dokter pria lanjut usia yang mulai agak sulit berbicara. Kata salah satu suster, rumah besar beliau diubah menjadi hospital saat beliau masih muda.

Pasien merupakan penduduk setempat yang dikabarkan sehabis bepergian dari pusat kota. Saya mengecek kondisinya dengan peralatan seadanya. Gejala yang timbul ialah demam tinggi, flu, sesak napas, kelumpuhan sementara, serta kehilangan nafsu makan. Sebelum pulang kembali ke penginapan, saya memberikan rekomendasi semampunya, berharap si pasien dapat segera sembuh. Akan tetapi, saya diberi tahu bahwa kondisi pasien makin memburuk.

Keesokan harinya, sudah ada lebih dari belasan pasien yang dikonfirmasi positif terkena penyakit demam misterius ini. Mereka memenuhi ruangan rumah sakit nan sempit, terpaksa bersesakan. Seketika para suster mendapat pekerjaan nan banyak. Dari yang saya amati, gejala umum pasien adalah demam yang tak kunjung turun, anemia, kehilangan daya motorik, linglung, muntah-muntah.

Saya telah mencoba berbagai obat yang saya ketahui, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil. Seorang suster yang merupakan wanita paruh baya datang menghampiri, memperhatikan pekerjaan yang saya lakukan.

“Bagaimana, dr. X-Ray?” tanyanya.

“Saya sudah memberikan obat yang saya punya, tetapi si pasien tidak menunjukkan tanda-tanda membaik,” aku saya.

Menyadari sesuatu yang ganjil, si suster berseru, “Sir, Anda ini bagaimana? Obat itu harus sesuai dosis dan tidak sembarangan diberikan kepada pasien secara acak, Sir!”

Saya cukup tersinggung, tetapi kemudian menjelaskan dengan tenang, “Saya paham, Suster. Saya adalah dokter, maka pastilah saya melakukan pengobatan sesuai prosedur yang ada.”

Namun, tetap saja. Tidak ada kemajuan sama sekali.

Tiga hari kemudian, mulai ada pasien yang meregang nyawa. Gejala yang diderita sangat parah, membuat tenaga kesehatan harus merelakan. Keluarga yang ditinggal pun menangisi jasadnya. Sejak hari itu, satu per satu pasien mulai mati. Banyak yang mati. Pasien yang terkena penyakit makin membludak, sampai puluhan orang.

Penyakit demam misterius ini kemudian ditetapkan sebagai suatu wabah menular, endemi mematikan yang belum dapat disembuhkan. Tidak ada obat yang manjur, hanya mampu mengurangi rasa sakit yang diderita pasien.

Di ruangan dokter, saya menghadap dokter pria lansia, yang terbaring lemah di atas ranjang. Dua orang suster menemani beliau, menatap saya sinis.

Si dokter bertutur dengan lirih, sesekali terbatuk-batuk. “Anda tidak berhasil. Sudah banyak pasien yang mati. Berbagai obat telah diberikan, tetapi tak ada satu pun yang bisa menyembuhkan penyakit demam misterius ini. Jika begini terus, desa akan mati. Banyak penduduk yang kehilangan nyawa. Saya harus memanggil dokter kota untuk menangani wabah penyakit ini.”

Saya memohon dengan sangat, “Tolong, beri saya kesempatan sekali lagi! Saya janji, akan berusaha sekuat mungkin untuk menyembuhkan para pasien!”

Hari selanjutnya, pada waktu malam, Mr. Dexter datang tergopoh membopong anak laki-lakinya nan masih kecil. Dia mengidap gejala yang mirip.

“Dokter! Dokter, tolong! Anak saya sakit! Di rumah juga ada beberapa yang sama, istri saya pula mengeluhkan demam serta tidak nafsu makan. Bagaimana ini, Dokter!”

Saya mengarahkan suster menyiapkan tempat untuk anak Mr. Dexter. Obat saya berikan, kemudian saya cek kondisi pasien. Cukup parah.

“Harap tenang, Mr. Dexter, jangan panik. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sakit atau menunjukkan gejala. Pisahkan mereka dengan yang masih sehat. Mengerti?”

Mr. Dexter mengangguk paham, walau jelas sekali kecemasan menguasai dirinya. Dia pulang dengan perasaan khawatir mutlak. Pagi telah datang, anak laki-laki itu mati.

Mr. Dexter bersama beberapa anaknya memandang pilu jasad yang dibungkus kain tersebut. Ingin dia marah, tetapi ini semua telah digariskan oleh takdir, begitu katanya dengan raut muka lelah. Wajah kecapaian tak sempat dicuci, rambut uban berantakan. Keputusasaan melanda, hinggap menjangkiti tiap-tiap orang.

Ketika saya mengurusi pasien yang lain di ruangan nan luas, tiba-tiba seorang suster muda menjerit histeris kala seseorang dikabarkan mati. Dokter pemilik rumah sakit mengembuskan napas terakhir saat itu pula. Para suster mulai menuduh saya, terutama mereka yang ditinggal mati anggota keluarga.

“Ini semua salah dokter itu! Dia adalah dokter palsu yang tak bisa menyelamatkan satu pun nyawa. Selain itu, cara merawatnya sangat aneh karena kami para suster baru pertama kali melihatnya!”

Para penjenguk menoleh ke tempat tudingan itu mengarah. Saya hanya bisa bergeming, tak berkutik melihat tiap pasang mata menusuk kemari.

“X-ray … ?” Bahkan Mr. Dexter memberikan tatapan terkejut seraya menyeringai seolah ini adalah situasi nan lucu.

Orang-orang berbisik-bisik, lalu ada yang berteriak meminta penjelasan serta klarifikasi. Saya tersudutkan. Mereka perlahan mengepung dari segala arah, berdiri mengerubungi. Lontaran pertanyaan demi pertanyaan memenuhi ruangan, bahkan pasien yang menjerit kesakitan tak digubris. Mengangkat tangan, saya tak bisa mengeluarkan kata sedikit pun, hanya dapat meneguk ludah, diperparah dengan keringat yang bercucuran.

Saya benar-benar terpojok.

###

19 Desember 2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top