XI | Masih Hal yang Tak Diduga

"AKU bilang, anaknya yang maksa gabung sama band-ku, Mbak. Dia handal main semua alat musik, aku sama temen-temen enggak punya alasan buat enggak rekrut dia jadi anggota."

Warna menyimpan mug berisi jus melon dengan tambahan sedikit tenaga dalam di atas meja. Suara kerasnya tak hanya mengagetkan Sabit, juga mengundang tatap Tera di depan televisi sana. "Faran itu masih SMA, Sabit! Kamu enggak boleh bawa-bawa dia ngamen!"

"Dibilangin, aku sama temen-temen, tuh, enggak ngamen, Mbak! Kami cuma nyalurin bakat aja. Capek aku debat soal ini mulu sama Mbak." Sabit membuang muka ke arah luar jendela. Mendadak kesal dengan sikap Warna.

"Oke, terserah itu mau ngamen, nyalurin bakat, atau apa pun namanya, Mbak enggak akan ngelarang kamu lagi. Tapi, Mbak enggak mau, ya, kamu seenaknya aja bawa-bawa anak orang bu—"

"Udahlah, aku males ngomong sama Mbak." Kebiasaan Sabit jika berada di tengah-tengah perdebatan adalah menghindar. Gampang pundung seperti anak kecil. Bahkan pemikiran Tera mungkin jauh lebih dewasa dari adik laki-lakinya itu. Memang, setelah kehilangan anak laki-lakinya bertahun-tahun lalu, Yeyen jadi lebih memanjakan Sabit. Alhasil, Sabit tumbuh menjadi lebih rentan seperti sekarang.

Tak ada niat untuk membujuk Sabit yang tengah merajuk, sebab hatinya pun kini dilanda amarah, Warna memilih untuk masuk ke dalam kamar juga. Setelah sebelumnya menandaskan jus melon favoritnya dalam sekali teguk saja. Ia perlu menata emosinya terlebih dahulu sebelum kembali bicara dengan Sabit.

Dalam diam, Tera memperhatikan kedua kakaknya. Mendengar nama Faran disebut-sebut, ingin Tera bertanya hal apa yang Sabit dan Warna perdebatankan. Namun, takut Warna mencurigainya macam-macam seperti sebelumnya, Tera hanya bisa menelan rasa penasarannya sendiri.

***

Warna tidak bisa tidur. Satu jam setelah pulang dari toko, Warna kira ia bisa langsung terlelap sebab lelah. Namun, alih-alih mulai menjelajah ke alam mimpi, pikiran Warna justru berkelana ke sana-sini. Ada begitu banyak hal tak terduga yang membuat pikiran Warna begitu resah.

Sabit masih mendiamkannya. Adiknya itu tidak menyuarakan apa pun saat datang ke toko untuk menggantikannya. Diam-diam Warna menyesal sebab tidak bisa mengendalikan amarahnya. Warna sadar, kemarahannya kepada Sabit hanya bentuk pelampiasan atas semua permasalahan yang ia hadapi di sekolah, juga tentang Wira yang mendadak kembali memporak-porandakan perasaannya.

Lagi, warna tahu kalau kekhawatiran dan rasa takut berlebih terhadap keterhambatan kuliah Sabit, justru membuat ia mencap kegemaran Sabit ini dalam satu sudut pandang saja. Rasa takut itu yang pada akhirnya membuat kemarahannya masuk fase maladatip. Ah, padahal di awal-awal kuliah Warna mempelajari bab-bab dasar emosi manusia, dan cara mengontrol marah dengan benar. Namun, memang mempraktikan sesuatu itu tidak sesimpel mempelajari teori.

"Aku akan meminta maaf nanti sama Sabit. Tapi, soal Faran ... sebenarnya apa yang anak itu pikirkan? Kenapa dia bahkan masih terlihat tenang dengan kasus drop out ini?" Warna bertanya pada langit-langit kamarnya yang kusam. "Apa aku nyerah aja, ya? Toh, jika Faran itu benar-benar anaknya Wira dan Inggit, harusnya anak itu punya latar belakang yang baik."

Hanya suara detak jam dinding yang menjawab tanya Warna. Pertemuannya dengan Wira tadi, alih-alih membahas perihal Faran, dan Warna mengorek informasi lebih banyak tentang anak didiknya itu, baik Warna maupun Wira justru sama-sama ditenggelamkan dalam masa lalu.

Lama, Warna memejam. Latar belakang keluargaku juga terlihat baik-baik saja. Tapi, kenapa dulu kakak harus berakhir seperti itu? Warna membatin, kembali mengingat masa-masa kelam yang pernah terjadi beberapa tahun silam. Mungkin benar, Faran berasal dari keluarga kaya raya. Namun, itu tidak menjamin kehidupannya baik-baik saja.

Iiissh, kenapa juga, sih, aku ini peduli banget sama anak itu?! Warna bangkit. Mengacak rambut panjangnya dengan sedikit frustrasi. Tiba-tiba saja, ingatan masa lalu yang sempat terekam, menampar sadis sadar Warna akan tujuannya belajar psikologi selama ini. Dalam satu jurus, ia meraih ponselnya dan mencari kontak seseorang di sana.

***

"Jangan ganggu dia lagi!"

Wira menghentikan niat awalnya menyusul langkah Warna kala suara itu terdengar. Cepat, ia membalikkan badannya guna memastikan siapa pemilik suara berat itu. Decak kecil lantas lolos begitu netranya menangkap sosok yang begitu ia kenal jelas itu berdiri tegak tak jauh dari tempatnya berada saat ini.

"Juan? Setelah hampir delapan tahun tidak bertemu, kamu tumbuh dengan baik ternyata."

Juan mendengkus, selagi kakinya terayun guna memangkas spasi antara ia dan lelaki dua tahun di atasnya itu. "Bahkan tanpamu, kami semua hidup dengan baik."

"Syukurlah!" Wira tersenyum miring. Ia menepuk ringan bahu Juan. Menatap si Adik dengan kerinduan yang tersirat dalam di balik iris hitamnya.

"Jangan ganggu Warna. Kalau untuk kamu tinggal dan kamu lukai seperti sebelumnya, jangan berpikir untuk mendekatinya lagi!" Kecam Juan seraya menepis kasar tangan Wira di bahunya.

"Kenapa? Dia belum menjadi milik siapa pun, termasuk kamu. Jadi, jangan berpikir untuk larang aku mendapatkan apa yang sejak awal memang seharusnya menjadi milikku."

Seketika, Juan menatap kosong layar laptopnya, selagi tangannya terkepal kuat tatkala ingatan tentang kejadian malam itu kembali terngiang dalam benaknya. Ia tidak tahu apa alasan Wira kembali setelah bertahun-tahun berada jauh dalam jangkauan pandangnya. Alasan apa pun itu, Juan tidak akan membiarkan kakaknya itu kembali melukai Warna, wanita yang selalu menjadi alasan ia berdiri hingga detik ini.

Dering ponsel yang terdengar, mengalihkan seluruh atensi Juan. Tahu siapa yang menghubunginya, senyum kecil Juan tergurat begitu saja.

"Hallo ...."

"Juan, katakan bagaimana caranya agar hukuman Faran dicabut."

Faran lagi. Kenapa selalu anak itu? Juan membatin, sedikit dongkol setiap kali ada kesempatan berbicara dengan Warna, selalu saja putra dari saudaranya itu yang Warna bahas.

"Aku benar-benar enggak bisa menyerah begitu saja. Jadi, apa pun syaratnya aku akan memperjuangkannya."

Juan mengulur waktu untuk menjawab pertanyaan Warna dengan menutup laptopnya, lantas bangkit dan berjalan ke arah jendela kamarnya yang masih terbuka. "Kenapa kamu begitu ingin memperjuangkan anak itu?" Sebentar, Juan menatap keadaan gelap di balik jendela kamarnya, sebelum kemudian menggeser gorden guna menutupnya.

"Aku ... juga enggak ngerti kenapa. Mungkin, karena aku ini guru paling gabut. Jadi, aku enggak punya kerjaan apa pun selain ini."

Kembali, Juan mengambil posisi semula. Kekehan kecil di balik speaker ponselnya membuat senyum Juan merekah. "Baiklah, aku mungkin akan mencabut hukuman Faran kalau saja orang tuanya datang menemuiku dan memintanya untuk itu."

"Hanya itu?"

"Hm ...." Juan menggumam pendek. Ia pun ingin tahu, seberapa peduli Wira dan Inggit terhadap masa depan Faran. Karena sejak awal Faran lahir ke dunia, Inggit pun Wira selalu berpikir kalau masa depan Faran adalah sesuatu yang teramat rapuh, hingga untuk memikirkannya mereka tak cukup berani.

***

"Bunda nginep di rumah sakit?"

"Hm, apa terjadi sesuatu? Kamu sakit?"

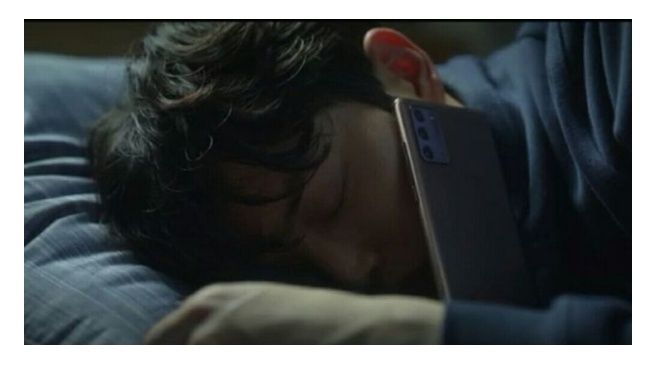

Tak lalu menjawab, Faran memejam erat, menikmati sakit yang menjalar di sekitar tubuhnya. Sejak tadi sore, bahkan sebelum aksi konser musik jalanannya dengan Sabit selesai, Faran merasa kondisinya tak baik-baik saja. Setelah diantar pulang oleh Sabit, Faran langsung saja tidur. Faran kira saat terbangun, keadaannya akan memulih. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Sekarang, bahkan selain merasa meriang, dadanya juga terasa sesak. Belum lagi sensasi mual di perutnya semakin menambah penderitaan yang ada.

"Faran? Kamu baik-baik saja?"

Faran menyingkap sedikit selimut yang semula menutupi hampir seluruh tubuhnya, dadanya sesak dan ia perlu bernapas lebih leluasa. "Aku kurang enak badan, kayaknya demam. Tapi, aku udah minum obat. Sekarang aku mau tidur. Jadi, Bunda enggak usah khawatir." Faran merasa mengantuk, padahal beberapa saat lalu dia baru saja bangun tidur. Mungkin efek obat yang ia konsumsi.

"Mau Bunda panggilin Kakek buat nemenin kamu?"

Suara Inggit semakin terdengar lindap sebab genggaman Faran pada ponselnya mulai melonggar, sehingga telepon genggam itu sedikit menjauh dari telinganya. "Aku ... maunya ditemenin Ayah, boleh?" Lantas perlahan mata Faran tertutup, seiring sadarnya tenggelam dalam lelap.

. Bersambung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top