01: Rayuela

❛ CAPÍTULO 01: RAYUELA ❜

19 de agosto, 1984

Merry Hills, Texas

Los dedos sagaces del otoño rozaban las faldas del verano en Texas. Era cuestión de semanas para que el pueblo se redujera a humedad, calabazas y dócil bruma; el verde, aunque desaturado, persistía en darle batalla al naranja que no mostraba intenciones de ceder; y si bien un velo humoso arropaba el cristal de la ventana, podía divisar a tres niños saltando como ranas retozonas sobre una rayuela de escayola blanca en el hormigón a través de él mientras escribía un ensayo para la clase de español.

Aún tengo el mini-casete, a propósito, el que compré tras mi primera paga; pero estuve escuchándolo el domingo luego de mi decimosexto cumpleaños y por un segundo consideré la ruin posibilidad de que ya no me gustara tanto. En realidad, como que lo comenzaba a aborrecer, y yo no era de aborrecer cosas con facilidad. Creo que uno no debería aborrecer tanto en la vida, porque el aborrecimiento es el motor de los infelices, y yo no me consideraba una persona infeliz. Tal vez comenzaba a aborrecerlo porque sin darme cuenta lo estaba relacionando con la mísera hoja en blanco frente a la cual estaba estancada, y el repentino cese de la música marcó la tercera media hora que llevaba allí borroneando títulos. Así que saqué la cajita plástica del walkman, y la incrusté con una diligencia religiosa en el espacio de la «S» en el alfabeto de mi colección, que era básicamente una caja de zapatos Reebok envuelta con un empapelado de Snoopy. También me gustaba Snoopy, en especial cuando lloraba. Hacía este sonido tan gracioso, como «wuuwuuwaa», lo cual me mataba por completo. En serio lo hacía.

Alcé la vista, y una vez más la perdí en los niños jugando afuera. Y uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete... Te saltaste un cuadro. Siguiente. Dos, tres, cuatro... Pisaste raya. Siguiente. Uno, dos, tres... . Qué buena partida tenían montada los críos, y yo de pronto sólo podía rezar para que no lloviera esa tarde de un mes tan llorón como agosto y que Vincent Bailey-Reed no apareciera de entre los árboles para perseguirlos con un hacha y que entonces pudieran regresar y seguir jugando en la misma rayuela porque si no se irían de allí y jugarían en otra calle y de repente yo tenía siete años y me acercaba a un grupo de niños en la escuela armando una rayuela en el suelo para preguntarles: «¿puedo jugar con ustedes?».

«No, Beverly», me dijiste. «Ya no puedes, y Vincent Bailey-Reed no es real. Tienes que escribir un ensayo para poder ir al arcade con papá y Colton».

Regresé la mirada al papel y me encontré a mí misma fantaseando con la idea de que si Bailey-Reed entrara en aquel momento, me tumbaría al suelo para suplicarle de rodillas que por favor me permitiera escribir el ensayo porque no se me ocurría nada más miserable que imaginar a la policía investigar la escena del crimen y hallar mi fétido cadáver junto a una hoja con nada más que mi nombre, la fecha y borrones en el título. La superstición me hizo darle un vistazo a la habitación y «no, Beverly, no hay ningún asesino en serie ficticio ni real en casa». Puedo llegar a ser bastante nerviosa en ocasiones. Mi papá dice que no podría ser cirujana por lo mismo, lo cual no entiendo, porque nunca he expresado querer ser cirujana. La verdad, no me he detenido a pensar en qué quiero ser realmente, pero a veces salgo a la calle High, donde está la floristería del señor Moore, y miro lo que hacen las empleadas en el mostrador, y te juro que podría quedarme allí de pie mirándolas por horas, como cortan y acomodan las flores en lo que llaman «bouquets». Eso es lindo. Tal vez me gustaría ser eso. Me mecí en la butaca del escritorio, pero la pata sonaba clac, clac, clac y tuve que detenerme. Entonces me hice consciente del interior de mis labios y comencé a mordisqueármelos, No podía parar.

De pronto se me ocurrió mentir con respecto al ensayo. «Pero dije que a partir de ahora sería diferente...», pensé. «Todos decimos cosas, Beverly. Estarás bien», me respondiste. «¿Puedo...?». «Sí. Sí puedes jugar con nosotros. Cinco minutos». Sólo cinco minutos.

Busqué un abrigo que, como el treinta por ciento del armario, le perteneció a papá en los años en los que el cabello le era negro y gozaba del buen dormir. Luego salí de la casa. Miré el cielo, mi cielo, el mismo que espantó a los niños para abandonar la partida. Me di las libertades de imaginar a la madre llamándolos para entrar a casa, tomar chocolate caliente, comer pastel de calabaza y jugar en el Atari mientras cogía la piedra y la lanzaba a la rayuela. «Mch», me quejé. Cayó afuera. La volví a lanzar, y cayó en el cuatro. Y uno, dos, tres, cinco, seis, siete y comencé a llorar. Porque extrañaba a los niños y ni siquiera los conocía, y porque sí había algo más miserable que una hoja en blanco, y era jugar rayuela sola. «No llores, Beverly, no seas patética», dijiste, pero la gota que cayó en el trazo de tiza era demasiado grande para pertenecerme. Luego hubo otra. Y otra. Y eran demasiadas para siquiera venir de mí. Era agosto, quien lloraba. Te dije que era un llorón...

La vívida imagen de los niños continuó atormentándome durante horas como un fantasma del pasado, o cuatro de ellos; de los secuaces con los que pedía golosinas a los vecinos cada treinta y uno de octubre bajo la amenaza de una travesura, y cuyos nombres figuraban junto al mío en un artículo de la gaceta de Merry Hills del primero de noviembre de 1978, seis años antes de que tú me convirtieras en la homicida enmascarada del pueblo.

Las siete en punto de la noche de brujas en Merry Hills, este parvo pueblo tejano al que la ruta 281 le atraviesa como una cicatriz posguerra, encarnan la cúspide de la promesa que las tres previas estaciones empujan a lo largo del año: el arribo del otoño, que se premonicia desde el momento en que los ámbitos naturales del verano se ven perturbados por los chubascos agostenses. Cuando está aquí —¡y estaba aquí!—, se cierne sobre las coronillas de los robles, cedros y nogales silbando corrientes de ultratumba que instigan entre sus ramas lo que los pueblerinos presumen como los secretos de la flora, aunque no es esto más que una leyenda urbana creada para amedrentar a los niños mal portados. Sus hierbas, buenas y no tanto, se vuelven crujientes bajo los cascos del ganado y las suelas de pueblerinos como Frances, Benedict, Mick, Colton y yo, que conformábamos sólo uno de los abundantes grupos de críos que se apoderaban de las aceras y se repartían por las calles del pueblo como una epidemia mortal. Ya sé lo que estás pensando, y no te diré qué fue lo que sucedió exactamente sólo por satisfacer las concupiscencias del morbo. Todo lo que necesitas saber por el momento es que no fue mi culpa. No realmente. Tienes que creerme. Es que todo comenzó a sentirse demasiado intenso; demasiado agudo, mientras intercambiábamos las golosinas del truco o trato. Mi cráneo era un campo de batalla y los estímulos, un ejército de espartanos aproximándose furibundos para una lucha en la que yo sola era el enemigo. Y ellos eran demasiados. Y luego de arremeter contra el sosiego de mi conciencia sin escrúpulos, emigraron de mi cabeza en busca de más, y fue esa búsqueda lo que convirtió aquella casa del árbol en el roble de Orange Valley en un festival de gritos de horror.

«¿Hueles eso, Beverly?».

—Huele a sereno —pensé en voz alta. Una corriente de brisa me sacudió el cabello. Bajé la mirada y me fijé en el final de la rayuela después del número nueve, el cielo, y tuve esta tenebrosa idea de que para muchos en eso terminaba la vida, también. Lancé la piedra y ríos blancos comenzaron a brotar de la misma saciando el vacío de las grietas en el hormigón. La piedra cayó en el tres. Uno, dos, cuatro, cinco...

Huí por mi vida del monstruoso recuerdo y me refugié en la silla del escritorio, con el cabello formando charcos en el suelo a mis espaldas. Observaba el manchón blanco en la acera y la llovizna cayendo sobre la impronta de la rayuela, hasta que apoyé el codo en la superficie de madera y analicé la hoja. Recorría con las yemas de los dedos el camino que me dividía el cabello en dos: de ida y vuelta y viceversa con una paciencia impropia. No podía parar. La idea de tener que formular una sola respuesta a una sola pregunta y extenderla a dos cuartillas me hizo bostezar hondo. Pero, en verdad hondo, como una ballena abriendo la boca y succionando toneladas de agua, peces y plancton. Exhalé. El agua salió por el espiráculo de la ballena. Cerré el libro. Cogí una hoja nueva y tiré la que preservaba los rescoldos de mis retractaciones, y mientras al fin mi bilis alfabética se vaciaba en el mísero abismo de papel, sentía en las articulaciones choques de adrenalina y mis músculos tensarse en arcadas. En mi cabeza el medidor de velocidad de un BMW estaba a punto de estallar, sin idea alguna de dónde estaban los frenos. Fue el agotamiento de la gasolina lo que me obligó a marcar un punto y final.

Luego de la otra media hora que me tomó escribir el ensayo, salí corriendo a darme un baño, y esperé a papá y a mi hermano sentada en los escalones del porche para ir a conocer el primer arcade del pueblo. Te juro que tardaron como cien años en llegar. Cuando me puse de pie, noté en el suelo los rescoldos de esmalte de uñas que había dejado mientras esperaba. Era de color azul eléctrico. Siempre es azul eléctrico.

La cosa es que, en el camino al centro comercial, miré lo que me quedaba del azul en las uñas y recordé cuando tenía siete años y mi abuela me cosió un perro blanco con manchas azules como los arándanos en primavera. Recuerdo que pasé mucho tiempo en este conflicto de qué nombre darle, si «Señorita Perro» o «Señor Perro», porque por algún motivo me invadía una culpa desmoralizadora cada vez que lo llamaba por uno de éstos. Así que terminé decidiendo que no sería ninguno. Era sólo Perro, como las personas a las que llaman por su apellido. Y me puse terriblemente triste cuando me enteré de que no existen los perros con el pelaje naturalmente azul.

A final de cuentas, Colton no quiso entrar al arcade conmigo ese día, lo cual me deprimió demasiado porque estuve esperándolo desde el verano para conocer el lugar. Mi hermano había pasado un año entero trabajando en el rancho de mi familia materna en San Antonio desde que mi papá lo castigó el verano pasado, así que dijo que allí había mejores arcades en cada rincón, o algo parecido. También dijo que estábamos muy «crecidos» para jugar en maquinitas, y que eso era para los chicos de doce años. Papá insistió en jugar conmigo, porque mi hermano prefería dar una vuelta a solas y encontrarnos dentro de una hora en la feria de comida. Eso me enfadó tanto, pero luego me entristeció porque tuve esta fea sensación de que me estaba quedando atrás en el tiempo, y de pronto todos eran tan grandes y yo tan pequeña... Entonces me di cuenta de que en comparación a los centros comerciales en San Antonio, realmente no era un lugar enorme, el Rodeo Mall. La cosa es que desde junio éste se había proclamado como la creación más novedosa y excitante de Culpepper, el revolucionario alcalde del pueblo, y en ello radicaba la popularidad del mismo. No había manera de que no fuera así, sin embargo, pues su nombre quedó grabado en la historia como el hombre que trajo por primera vez a Merry Hills una franquicia de comida rápida, Bob's Big Boy, y un sitio recreativo asombroso, el 8-Bit Station: un arcade con un aproximado de doce opciones para pasar el rato: Pac-Man, Frogger, Donkey Kong, Tempest, Galaga, Centipede...

En otros términos, un maldito festival de estímulos.

—No quiero estar aquí —le dije a papá—. Lo siento.

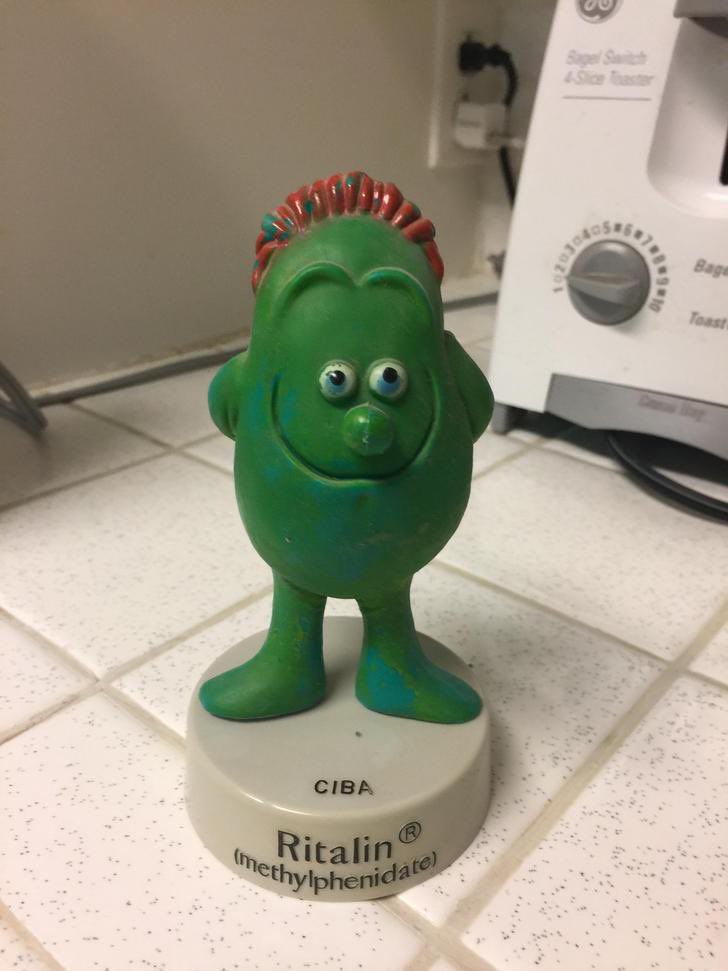

Ernest Hemingway decía que «el coraje es gracia bajo presión», pero, entonces, ¿qué se suponía que era la presión sin gracia? La primera vez que me hice la pregunta fue cuando tenía alrededor de seis años, y mi papá solía darme las pastillas de las matemáticas. Eran diminutas, de color blanco, y venían en un frasco anaranjado. No estoy segura cuándo dejó de dármelas, pero supongo que fue por las fechas en las que no dormí por cuatro días seguidos, aunque recuerdo también que ese día papá le dijo al doctor que solía llorar demasiado y hablar con las fotos, y eso no fue hace demasiado tiempo. El doctor, de cuyo nombre ya no me puedo acordar, tenía un muñeco llamado Ritalin en su escritorio. Era verde, con el cabello anaranjado, y tenía una sonrisa enorme. Ritalin era mi amigo. Cada vez que visitaba al doctor, podía hablar con Ritalin acerca de cómo me estaba sintiendo. Ritalin también tenía un apellido muy extraño, que estaba escrito debajo de su nombre en la base que lo sostenía. La cuestión es que el doctor solía decirme que las pastillas de las matemáticas eran buenas para mí, porque tomarlas mantenía a mi amigo Ritalin cerca, quien me ayudaría a estar tranquila, a prestar muchísima atención para ser más inteligente y a controlar las emociones negativas.

En otras palabras, las pastillas de las matemáticas hacían posible que yo invirtiera una tarde en un arcade sin tener un despilfarro emocional, o, como mi padre le llamaba, una rabieta.

—¿No quieres estar aquí? Beverly, has hablado de venir a conocer el arcade desde...

—Lo sé. Y ya lo conocí. Ahora quiero estar con Colton, papá.

Mi padre se llama Bo, por cierto, y Colton no es mi mellizo, aunque mucha gente suele creerlo. Había un año de diferencia entre ambos: él era mayor, yo fui prematura. Es que se suponía que mi mamá muerta —que entonces no estaba muerta— debía dar a luz a finales de septiembre, pero tuvo esta emergencia en el primer cumpleaños de mi hermano que básicamente forzó mi nacimiento, el cual no puedo ver como otra cosa que un sacrificio. A veces miro sus fotos embarazada y me pongo triste, pero no porque la extrañe, ya que no la extraño, sino porque siempre que veo mujeres embarazadas, me entristece el concepto de que, sólo por nueve meses, caben dos almas en un mismo cuerpo. No sé por qué algo así me pone triste. Supongo que la lógica y los sentimentalismos no van por el mismo carril. La cosa es que yo maté a mi mamá, y estaba creciendo dentro de ella, y eso es más o menos lo que dicen también para describir un tumor.

Papá me odiaba por eso, estaba segura. Y si no lo hacía, sé que comenzó a hacerlo en ese instante cuando dije que no quería estar en el arcade. Le pedí perdón unas quinientas mil veces mientras buscábamos a mi hermano por los pasillos más cercanos, pero aunque él insistía en que no pasaba absolutamente nada y que todo estaba perfectamente bien y que definitivamente no me odiaba ni jamás lo haría, yo no podía parar de odiarme a mí misma. Alguien tenía que hacerlo.

Comimos comida china ese día, en el Rodeo Mall. No sabía muy bien, a decir verdad. Creo que el verdadero problema para mí no era el sabor, sino que te daban estos tenedores enormes y los vegetales estaban más fríos que el resto de la comida, lo cual me daba náuseas y no pude acabar mi plato. Papá se comió las sobras, como era costumbre.

Luego, cuando llegamos a casa, pensé de nuevo en los niños de la rayuela. A decir verdad, no estoy segura de si en algún punto los niños realmente salieron de mi cabeza. Creo que simplemente habían migrado a un segundo plano, pero ahora eran las tres de la madrugada y estaba tumbada sobre mi cama luego de intentar entrar a la habitación de mi hermano porque no podía dormir sólo para descubrir que la había cerrado con seguro, cosa que nunca antes había hecho, porque me costaba dormir muy seguido y su compañía me ayudaba. Muchas veces, mientras él estaba lejos, dormía en su habitación por lo mismo. Así que cuando intenté girar la perilla y ésta me negó el paso, tuve que hacerle frente a la realidad que me abofeteó en el centro comercial, pero que ya no podía seguir escondiendo bajo la alfombra: el tiempo estaba en marcha y los demás le seguían el ritmo, pero yo me había quedado atrás atándome los cordones de los zapatos, y ni siquiera corriendo con todas mis fuerzas podría alcanzar su paso. Entonces, a la mañana siguiente, colgué un letrero que ofrecía servicios de niñera por un dólar la hora en la cartelera informativa de Orange Valley. Me sentí miserable al hacerlo, si te soy franca, porque ni siquiera quería el dinero. Sólo necesitaba un amigo.

Esa noche dormí pensando en cuáles colores eran ellos, los niños, como yo, que desde muy pequeña me supe roja, pero no roja como las cerezas. Eso es meloso. Yo hablo de roja como las tejas, como la arcilla y como las hojas más secas del otoño. Más específicamente, me encontré a mí misma en el crayón de tono Rojo Carmín de Crayola, de los cuales, por cierto, tengo una colección enorme. Mi hermano Colton era el Verde Bosque, aunque él nunca entendió el asunto cuando intenté explicarle que desde la escuela básica jugaba a ponerle los nombres de mis amigos a mis crayones de cera según el color que se pareciera a ellos, hasta que me di cuenta de que tenía más crayones que amigos y comencé a vincular a cualquier persona que conocía con un tono nuevo.

Había un chico que me gustaba, también, o algo parecido. Era el Púrpura Máximo de la línea Munsell Crayola que fue creada después de que Binney & Smith adquiriera la Munsell Color Company en 1924, y utilizaba el sistema de colores Munsell. Pero el nombre real de este chico no era Púrpura Máximo. Era Terry: Terry Hughes.

Terry tenía el cabello largo, muy largo, casi por los hombros, y siempre lo llevaba atado con una coleta, aunque ésto le dejara una marca en la mitad como vestigio cuando lo llevaba suelto de la cual yo no podría decir si él era consciente. Tenía también un poco de acné, así que casi siempre tenía las mejillas demasiado rojas como un sarpullido. Pero me parecía lindo, aunque fuera raro e imprudente en ocasiones, y era uno de los mejores amigos de mi hermano. No sabría, ahora que lo pienso, si la palabra «gustar» era la más precisa. Sólo me parecía lindo, aunque fuera raro e imprudente en ocasiones. Espero que eso tenga algo de sentido, aunque me ponía triste el hecho de que me incomodara tanto estar cerca de él, porque en serio era un chico lindo, pero ser tan imprudente lo arruinaba por completo para mí. Supongo que debería dejar de ser una persona tan triste a veces. Diría que es la cosa más real de todas las que supongo; pero la costumbre me estrecha tan fuerte con sus brazos melancólicos que me aterra siquiera la decisión de abandonar tal consuelo prescindiendo de los daños colaterales. Te juro que no sé cómo hacerlo. Supongo que igual se sienten los fumadores, así que de eso hablé con Erin Topher en la tercera semana de mi penúltimo año en la preparatoria.

Erin es la consejera escolar, por cierto, y yo siempre entraba parloteando sin parar a su despacho, pero ese día en cuestión recuerdo que me dediqué a llevar también una cuenta mental de las veces que ésta asentía con la cabeza por minuto. El reloj marcaba las tres y veintidós cuando di por identificado un patrón que dependía, a nivel determinante, del intervalo de turnos como hablantes y oyentes. Cuando yo tenía la palabra, por ejemplo, Erin asentía de siete a dieciséis veces por minuto; y cuando los roles se intercambiaban, la cuenta subía de dos a quince en una escala temporal medida con dudosa precisión.

Luego yo dije que quería ser un fantasma, porque comenzó a hacerme preguntas sobre ser una persona triste y eso me estaba molestando un poco, si te soy franca. Ya sé que es lo que hacen los terapeutas, o lo que sea que se suponga que es ella, pero fue un poco invasiva la manera en la que lo hizo. No sirvió de mucho cambiar el tema, sin embargo, porque preguntó el por qué quería ser un fantasma, aunque formulado de mejor forma, debo admitir. Entonces pensé en esas veces que mis amigos conversaban y me codeaban y me pedían opiniones en charlas triviales grupales mientras yo me perdía en el trance en el que entraba al mirar algún punto aleatorio y comenzar a divagar en mi mente sobre lo que sea menos el tópico de la plática; pero luego, cuando al fin volvía al plano terrenal y respondía mariposeando en exceso, decidían cambiar el tema y el círculo, aquel miserable círculo, se repetía de una forma demasiado difícil de explicarle sin tropezones lingüísticos entre oraciones.

—¿Por eso querrías ser un fantasma si fueras parte de una película de horror?

—M-jú —admití—. Supongo.

Me estaba cansando la charla. En serio me estaba cansando.

—Parece que últimamente supones muchas cosas, Beverly. ¿Qué te impide tanto sentirte segura de tus respuestas?

Eso no lo había pensado. «¿Angustia?». No respondí. Viré la vista y comencé a jugar con los anillos en mis dedos. Erin, entonces, abrió un cajón y sacó una cartulina circular con colores y palabras. Me la extendió. Era la rueda de las emociones. Se trataba de un diagrama de sustantivos de sentimientos y sensaciones que desglosaba por secciones los términos más generales en ramificaciones de sus derivados según la intensidad.

Terror, por ejemplo, se desglosaba en miedo y susto, pero en mi cabeza había un millón de etcéteras.

—Me da miedo equivocarme —afirmé, aun mirando el círculo. La respuesta se sentía incompleta, pero no podía encontrar en la rueda la parte faltante, así que la regresé al escritorio y prescindí de ella—. Y sentirme humillada.

Levanté la mirada hacia Erin. «Supongo», pensé, en adición. Ni siquiera estaba segura de lo último. Sonaba más a una palabra elegida al azar para extender la respuesta. Erin escribió algo en el cuaderno. Asintió, por supuesto.

—Estoy aquí para ofrecerte ayuda, Beverly. Mi intención jamás sería desestimarte o humillarte, y te aseguro que todo lo que conversamos se queda bajo llave entre estas cuatro paredes. Entiendo que hay cosas que pueden causarnos vergüenza hablar, o que te sientas en una especie de prueba frente a las preguntas, pero no hay respuestas incorrectas cuando se trata de nosotros y cómo nos sentimos. Mantengamos eso en mente, ¿está bien?

Yo asentí. Quería vomitarle en la cara. Susurré un «gracias», porque la maestra de inglés del séptimo grado solía decirme que mis silencios podían llegar a ser muy descorteses; pero no entendí por qué me dijo eso en primer lugar. No la maestra, sino Erin. Nunca sugerí que me sentía humillada por ella. De cualquier modo, en lugar de reflexionar sobre lo que había dicho, solo pensé en la elección del plural. Es decir, que se haya incluido a sí misma en el verbo conmigo cambió por un instante mi percepción del campo de batalla que era mi cráneo: de algún modo, ahora éramos dos contra el ejército espartano. Eso es quizá lo más remarcable que resguarda mi memoria de aquel encuentro.

Tengo que admitir, sin embargo, que había encontrado un ápice de alivio en esclarecer ciertos conceptos, pero por alguna razón parecía significar mucho más para Erin que para mí misma. Y a pesar de ello, existían huecos en todo aquello que sabía ella sobre mi historial de dificultades sensoriales, por ejemplo. Blancas, mentiras blancas, pensé en un principio; pero más pronto que tarde tuve que asumir el hecho de que lo que hacía no entraba en el blanco, ni en el negro. Omitir información, a diferencia de mentir, es una acción con muchos matices de por medio. O, de hecho, más que eso: omitir información en sí es un matiz de la mentira. Pero mis ojos tenían esta mala costumbre de ver la vida con el esplendor de todos sus colores, menos los grises.

Cuando comenzamos, por ejemplo, una de las primeras cosas que me preguntó fue desde cuándo no me reunía con mis amigos: «¿Has hablado con Frances y Benny recientemente?».

Frances y Benny eran mis mejores amigos. Mantengámoslos así: conjugados en pasado. Los recordarás, seguramente, de la lista de críos con los que solía hacer el truco o trato que mencioné antes. La respuesta a la pregunta de Erin, entonces, era «no»: no había hablado con ellos desde la disyuntiva que segregó nuestros caminos el primer día de clase del penúltimo año escolar por algo tan estúpido como la elección de disfraces para noche de brujas. A decir verdad, creo que aquello sólo fue un disparador, tomando en cuenta que el hilo que nos encerraba a los tres en un triángulo equilátero desde los nueve años ya tenía mucho tiempo perdiendo el grosor. No. Más que eso: convirtiéndose en un alambre de púas eléctricas con el triángulo de las Bermudas en el medio porque, desde mi entendimiento, todas las personas con las que interactúas permanecen conectadas a ti por medio de un hilo intangible, para bien o para mal o para nada, somos hilos y colores.

La cuestión es que el día que perdí a mis amigos —o lo que quedaba de ellos— estábamos conversando luego del almuerzo en la cafetería. Era el primer día de clase. Recuerdo que estaba pensando en lo genial que sería que el club de drama desarrollara una obra de horror, y en lo genial que sería ser la autora de la misma, mientras poníamos sobre la mesa nuestro inventario de meriendas. El intercambio de dulces dejó de ser una actividad exclusiva para los dulces y la noche de brujas: con el paso de los años y el arrebato paulatino de la infancia, coincidimos implícitamente en comenzar a llamarlo «intercambio de bocadillos», volviéndolo una tradición diaria que comprometía cualesquiera que fueran las meriendas que llevábamos a la escuela. No obstante, aquella mañana de agosto, la conversación pasó de tratarse de negociaciones azucaradas a Frances —quien era el Amarillo Cromo— hablando sin ton ni son de los posibles destinos para el viaje recreativo de fin de año. No de la semana del orgullo escolar. No de los disfraces para Halloween. No. El Hoyo en la Roca en Arizona.

—Nunca he ido —decía—. Mis padres dicen que es encantador.

Sus padres decían que todo era encantador. Así que yo resalté el hecho de que el Hoyo en la Roca es, literalmente, una roca con un hoyo, y eso la mosqueó un poco.

—Jesús, Beverly —decía—. Sería entretenido. Habría carpas, fogatas, malvaviscos...

«Grillos, mosquitos, cobijas de nylon...», pensé. Pero entonces Benedict, el Naranja Quemado, opinó que prefería el Lago Caddo, que estaba en la frontera entre Texas y Louisiana; y aunque concordé con él en mi mente, preferí cambiar el tema porque me estaban comenzando a tocar las pelotas, así que puse mi propuesta para intercambiar sobre la mesa: una bandeja de anacardos salados y un par de Now-And-Later's. Benedict me ofreció a cambio unas Gatorgum, estas terribles gomas de mascar que había lanzado Gatorade, y las rechacé porque son demasiado ácidas para mi paladar. Como era de esperarse, Frances las cogió y se las cambió por unos Kit-Kats. Fue mientras me comía mis anacardos salados que caí en cuenta de que podía contar con una mano las veces que ellos traían algo que se ajustara a mis gustos, y que por ende solía terminar comiendo mi propia merienda, exiliada del intercambio. Así que sólo me los comí y me concentré en lo que sucedía a mi alrededor para tratar de no sentirme tan miserable. Frances continuó hablando sobre la lista de obras propuestas para la próxima presentación del club de drama y de que yo debía unirme a éste, al menos como escritora; pero antes de siquiera proponer mi idea al respecto, ella cambió el tema mencionando que tenía la sospecha de que su piercing de la nariz se estaba infectando por segunda vez en el año, a lo que Benny insistió en que lo dejara cicatrizarse, esperara unos meses y lo volviera a abrir, pero entonces ella dio un discurso de ceder a los estigmas sociales y bla bla bla, y algo de la inminente nueva era del heavy metal, y yo hice un comentario sobre el nuevo álbum de Black Sabbath, Hand of Doom, y de lo «jugosamente bueno» que era el repertorio de canciones que traía aunque yo fuera más de Bowie. Luego Frances dijo algo sobre que Bowie estaba comenzando a sonar algo «desgastado» como un trapero de hospital, y entonces elegí la paz considerando mi aporte a la charla grupal cumplido. Además, no podía defenderme demasiado tomando en cuenta el último álbum de Bowie, Tonight, el cual me dejó mucho qué desear en comparación al resto de su discografía. «Jesucristo, ¿acaso está Frances en lo cierto? Olvídalo, Beverly. Es el maldito-David-Bowie. Olvídalo». No supe en qué momento comencé a tronarme los dedos bajo la mesa y a morderme el revestimiento interno de las mejillas. Sólo me encontré a mí misma haciéndolo. Y de pronto no podía parar.

En verdad trataba de enrollarme la lengua, lo juro, y no solo por evitar escupirle el piercing a Frances. Me enrollaba la lengua porque si decía en voz alta que creía haber chamuscado una bombilla con la mente la semana anterior, no sólo no iban a creerme. La verdad, no estoy segura con exactitud de qué cosas eran capaces de hacer en reacción, pero sí estoy segura de que, fuera lo que fuera, me habría hecho sentir pequeña e imbécil. Así que me obligué a centrarme en la lucha entre mi bilis y la textura de la crema de calabaza de la cafetería en silencio, mientras las voces de Benny y Frances pasaban a un segundo plano y se oían más como la estática de un televisor sin señal que otra cosa. A ellos parecía no importarles en absoluto, y no se trataba de costumbre. Jesucristo, era todo menos costumbre. Era simple apatía.

—Noche de brujas se aproxima —señaló Benny—, lo cual me lleva a la verdadera incógnita: ¿ya alistaron sus disfraces?

Luego de esa estúpida pregunta fue que todo comenzó a ponerse feo.

Frances replicó que no quería disfrazarse, ni para noche de brujas, ni para las temáticas del orgullo escolar; que estaba incluso considerando faltar toda aquella semana, pero que no podía arriesgarse este semestre con trigonometría. Entonces Benedict impuso tácitamente la injusticia en eso, diciendo que lo teníamos planeado desde el verano, y que incluso yo tenía mi disfraz pensado. Luego, para comprobar su punto, se giró hacia mí y preguntó «¿no es así, Bevs?».

¿No era así? En un principio yo no lo diría, pero sí que quería disfrazarme. Lo estuve planeando desde que el tema se puso sobre la mesa en junio y sólo me faltaba encontrar una máscara de Jason Voorhees de la marca Ben Cooper, porque era la única distribuidora cuyo material no me olía a plástico rancio. Sin embargo, con todo y el miedo a contraponer mi opinión, yo no podía sublevar al sistema democrático que regía nuestras decisiones desde los nueve años. La verdad es que no levanté la vista del plato. El miedo no lo regía el terminar eligiendo lo que no quería por satisfacer a mis amigos, porque no había forma de hacerlo en este caso. El miedo lo regía el hecho de que no quería ponerme el sombrero del egoísmo, así que requirió mucho coraje atreverme a decir:

—Yo sí quiero disfrazarme.

Frances suspiró con pesadumbre.

—No tengo un machete —continué—, pero sí un hacha falsa y también tengo la ropa perfecta y conseguí una receta de sangre falsa que luce peligrosamente real; también huele como a mermelada, pero, bueno, sabe más a bicarbonato con miel...

Paré de hablar cuando noté lo apretados que estaban los labios de Frances, como esas mochilas con cuerdas que regalaban en los campamentos de verano. Juro que nunca me consideré a mí misma tan predecible como en aquel momento. Eso era miserable por donde lo mires. Benedict concluyó que él y yo seríamos asesinos en serie, y mencionó que su padre había accedido a llevarnos en el auto nuevo a dar una vuelta antes del truco o trato.

La cosa era la siguiente: los padres de Benedict eran propietarios de la funeraria local, y con «auto nuevo» no se refería a un Chevy Nova o siquiera un Ford Pinto...; se refería al nuevo carro fúnebre del servicio.

Diría que lo más sensato que hice en la mañana fue llevarme un cucharón de crema de calabaza a la boca sin vacilar. Alimentarme bien no podría importarme menos. Lo que quería era llenarme la boca de algo para no volver a decir una palabra, por el amor de Dios, lo que fuera; y me centré tanto en lo asqueroso de la textura que no alcancé a procesar las palabras que Frances farfulló al tiempo que levantaba ambas manos de la mesa. Sólo me hice consciente de la magnitud de su enfado cuando ésta cogió su bandeja, la vació en el cesto de residuos, la tiró en la pila y se marchó. Muy simple y sin más. Benny, desde el lado opuesto de la mesa, me miró como si esperara algo de mí, pero para serte franca ni siquiera hice el intento de averiguar qué era. Sólo escupí en una servilleta lo que no pude tragar, y comencé a recoger mis cosas.

—Pero ¿quién te clavó las rebabas debajo de la silla? —inquirió, satírico.

Así que apoyé ambos codos sobre la mesa y me cubrí el rostro con las manos. Exhalé hondo. Entonces lo miré a través de los resquicios entre mis dedos.

—No me gusta la crema de calabaza.

—Crema de calabaza mis cojones —me interrumpió por incompetencia, pero si te soy franca, estaba demasiado enfocada en un grumo de calabaza que se me quedó adherido al paladar como para prestarle atención—. No te deprimas por esto. Culpa a los padres de Frances. Nunca en la vida ha escuchado la palabra «no» ...

Yo con certeza no quería caer en la obligación de meterme el dedo en la boca para sacar el grumo, que se sentía más como una bola de cartílago con vellos que un trozo de verdura; sin embargo, la textura de los hilos de la pulpa contra mi lengua me estaba tentando a la bilis, que se anunciaba desde el fondo de la garganta como un inminente tsunami de ácidos estomacales.

—Digo, ni siquiera es la primera vez que lo hace —continuó Benny—: nos deja mal para no parecerle infantil a tipo con el que sale y luego regresa como si nada con un par de Kit-Kats para hablarnos de que lo ayudó a escribir alguna canción que fusiona el country con el rock, pero que si la escuchas muy detalladamente podrás notar que suena como una copia de cualquier canción de The Flying Burrito Brothers...

El grumo se desprendió del paladar. Lo escupí de modo que salió disparado al plato, y lo removí con la cucharilla para observarlo y cerciorarme de si en serio era lo que creía o si se trataba de una bola de pelos de la cocinera.

—Así que no te culpes por esto, Beverly, y no soy quién para decirte qué hacer, pero de ser tú...

Estaba confirmado: era un grumo. Entonces fue que me digné a levantar la vista hacia Benedict.

—¿De ser yo, Benny? —lo interrumpí— Pues, bien, de ser yo, tratarías de ser más imparcial con las únicas personas que no te dieron la espalda cuando huiste de tu cómoda casa para vivir esclavizado en el rancho de tu tío. De ser yo, no someterías a tu amiga a ser el árbitro de una disputa tan estúpida a sabiendas de lo difícil e incómodo que le resulta tener la última palabra. De ser yo, tomarías en cuenta que dependes de nosotras para tener un poco de ocio y actividades extracurriculares que no impliquen aprenderte libretos para dramatizarlos ni regar un cactus por semanas hasta que le salga una flor, ¡ni te quejarías de que una de ellas implique escuchar canciones que suenan como un plagio de The Flying Burrito Brothers! —respiré, porque esa última oración se llevó mi último aliento—. Eso harías de ser yo, pero, vamos, Benedict, no todos tienen dos dedos de frente.

Solté por un segundo la cucharilla con la mano temblorosa para quitarme un mechón de cabello que se me había adherido a la frente, y fue la campana lo que privó a Benny de siquiera objetar. Éste guardó sus pertenencias en la mochila, dejando en la mesa las golosinas obtenidas del intercambio como muestra del indómito orgullo, y eso hizo que yo quisiera llorar, porque la cólera que encontré en su rostro era la misma que albergaba la mirada que le dio a Nelson Patrick en el tercer año antes de plantarle una piña en el estómago por haberlo llamado por la palabra por la N.

No obstante, Benny no me plantó ninguna piña. Acabó tomando su bandeja, repitiendo los pasos de Frances y alejándose por la misma puerta. Ni una palabra, ni una mirada, ni un vano gesto entre acciones. Y, la verdad, creo que yo habría preferido el golpe.

La cafetería, en lo que dura un chasquido, quedó deshabitada; como el rocío de un insecticida espantando a los bichos. «Bichos» me hizo eco en la mente. Todos, a su manera y desde diferentes perspectivas, eran bichos raros, pensaba, mientras de pronto parecía tener el culo pegado al asiento. Me mordisqueaba el interior de los labios con los colmillos, vehemente y con la mirada fija en la bandeja. No podía parar.

De pronto pude escuchar unos bramidos feroces reverberándome en el pecho... ¿o se trataba acaso de los tambores en la práctica de la banda escolar? Con los párpados inmovilizados, las pupilas clavadas en la crema y «carajo, cómo me arden las manos», me percaté de cómo los grumos de calabaza vibraban, casi al mismo compás que mi pierna. Todavía no tengo certeza de si se trataba de la cucharilla temblando en mi mano, pero si me permites creerle a mi lado más insano te juraría por Dios que esa crema de calabaza estaba a segundos de hervir.

El disfraz de Halloween de pronto dejó de ser una preocupación mayor. El Hoyo en la Roca no podía importarme menos. «Es encantador». No. Es una roca con un hoyo, Frances. «Creo que está infectado de nuevo». No ceder a los estigmas sociales. «Culpa a sus padres». Un trapero de hospital. The Flying Burrito Brothers. La nueva era del heavy metal...

Cuando me digné a coger camino a la clase pertinente, tiré sin cuidado la bandeja de comida en el depósito. Debí haber previsto el arrepentimiento que le procedería a esto, pues el impacto de metal contra metal me viajó de un oído al otro, atravesándome el cerebro de por medio y pasmándome los músculos de la nuca. Me estremecí desde los hombros hasta la coronilla y desaparecí del lugar farfullando groserías. Alguien me chocó el hombro en el camino, y, de éste haberse detenido y dignarse a dedicarme un «lo siento», yo habría levantado la mirada para identificarlo como Mick Marvin. Cristo. Ese chico me odiaba. Me di cuenta de que se trataba de él después, sin embargo, cuando seguí de largo y me giré sólo por la curiosidad de qué bastardo camina por los pasillos sin cuidado y no tiene la decencia humana de ofrecer una disculpa al tropezar con alguien. No me sorprendió su identidad en absoluto: era un Azul Prusiano por donde lo vieras. De eso le hablé a Erin cuando me preguntó qué había sucedido, aunque saltándome la analogía de las personas como tonos de Crayola. Esta vez, sin embargo, creo que me di cuenta de que ella tenía la vista fija en lo mucho que yo me estaba mordisqueando el labio superior, y por eso paré de hacerlo. No dije nada más al respecto. La verdad es que no podía prometerme ni a mí misma que cumpliría con la asistencia a la próxima cita, pero aún así firmé en compromiso a hacerlo, tal vez más por presión que motivación genuina.

—¿Sigues aquí, Beverly? —infirió, sonriendo de una manera un poco extraña. No podía terminar de leer la emoción detrás del gesto, aspecto que teníamos meses trabajando, aunque de repente logré posicionarla en mi caja de crayones mental bajo la etiqueta del tono Salmón.

—No me he ido a ningún lado.

—Tienes razón. Físicamente, sigues aquí, pero parece que has vuelto a sumergirte en la sopa de letras.

La «sopa de letras» era el nombre que Erin y yo le habíamos puesto al lugar a donde iba cuando me sucedía lo que ella llamaba disociar. No respondí nada.

—Eso me recuerda que teníamos una tarea pendiente —añadió ante mi silencio—. Cuéntame, Beverly: ¿lograste encontrar la respuesta a la presión menos gracia?

Asentí. Y pensé en Verde Bosque, y en Amarillo Limón, y en Naranja Quemado, y en Azul Prusiano, y la respuesta se escapó sola por mi boca, de lo que no me di cuenta sino hasta cuando cerré los labios al terminar de pronunciarla:

—Rabia.

***

Nota de la autora:

¡Hola, lectores!

Quería aprovechar esta situación para psicoeducar un poco en relación a las pastillas que solía tomar Beverly: el metilfenidato, o, por su nombre comercial, Ritalin. El Ritalin es actualmente uno de los tratamientos farmacológicos más utilizados para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y también uno de los más antiguos. Era coloquialmente llamado «la pastilla de las matemáticas» debido a la capacidad que tenía para potenciar la concentración. Siendo una anfetamina, es un estimulador del sistema nervioso central de pipeidina. Inicialmente, se utilizó para tratar síntomas y signos de fatiga crónica y depresión; pero la esposa del Panizzon, el químico que sintetizó el metilfenidato, la tomaba antes de jugar tenis, cosa que mejoraba significativamente su rendimiento en la cancha, y así nació el nombre «Ritalin», en honor a la jugadora de nombre Rita.

En 1955, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el metilfenidato para tratar diversas afecciones psicológicas; sin embargo, no fue hasta después de que expirara la patente del compuesto en 1967 que el Ritalin se indicó específicamente para tratar el TDAH en niños, debido a su capacidad de reducir la hiperactividad y mejorar la concentración, la inhibición, la memoria de trabajo y la regulación emocional; sin embargo, también conlleva una serie de efectos secundarios desde leves hasta graves como los dolores de cabeza, trastornos del sueño y, en casos extremos, convulsiones, entre muchos otros, pues la lista es verdaderamente larga. En general, se considera eficaz para el manejo de los síntomas del TDAH, pero es fundamental evaluar los riesgos y beneficios a nivel individual con un profesional adecuado. De este modo, es importante hacer énfasis en el riesgo de la automedicación. Si crees que puedes estar presentando signos y síntomas de TDAH, acude a un psicólogo clínico para realizar el diagnóstico multidisciplinario pertinente y encontrar un abordaje ideal para tu caso en particular, pues la medicación en los trastornos psicológicos se considera un último recurso. Como profesionales en este campo, siempre priorizamos modelos de tratamiento que no requieran alterar farmacológicamente la química cerebral del paciente, a menos que se considere estrictamente necesario por motivos como, por ejemplo, que el abordaje no esté arrojando resultados beneficiosos luego de un determinado periodo de tiempo, o las conductas del paciente impliquen un riesgo determinante a nivel social.

Sin más que agregar, ¡muchas gracias por leerme! Recuerden decir NO al autodiagnóstico y NO a al automedicación. ¡Nos leemos pronto!

PD.: Una foto del amigo Ritalin:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top