28 - {REDEMPTION FOR EVERYBODY}

Moles part ini sambil ngantuk-ngantuk. Tolong tandain klo ada typo ya, gaiss ...

Enjoy ...

***

Petisi itu ditandatangani oleh lima ratus ribu orang.

Efeknya pihak kepolisian jadi terdesak untuk membuka ulang kasus Vina di bawah pengawasan masyarakat dan media. Kudengar beberapa advokat di LBH yang pernah mengurusi kasus Vina telah diberi sanksi. Aku nggak mencari tahu detailnya.

Keluarga Vina belum bersedia menemuiku sampai sekarang. Aku cukup maklum. Bertemu denganku hanya akan membuka kembali luka mereka yang belum pulih benar. Yang bisa kulakukan saat ini hanyalah mengikuti perkembangan kasus lewat TV atau media sosial saja. Begitu pun sudah cukup memberiku ketenangan untuk melanjutkan hidup tanpa dibebani rasa bersalah.

Gelak tawa Kaif memecah lamunanku.

Sudah jam delapan malam, namun energi bocah itu nggak habis-habis. Bu Manda sedang keluar bersama Bu Aga sejak sore untuk menjenguk tetangga di rumah sakit. Kaif sengaja ditinggal supaya nggak rewel di sana. Karena nggak ada teman bermain, Ko Barra datang ke rumah untuk menemaninya selagi aku membuat pesanan sambal dari Ci Pan.

Memperhatikan Kaif terkadang menimbulkan perasaan sendu. Bocah sekecil itu harus kehilangan sosok ayah dan dipaksa beradaptasi di lingkungan baru. Selama satu tahun kami di sini, berkeliaran naik sepeda sendirian keliling kompleks menjadi kegiatan favoritnya. Jika sedang nggak mood naik sepeda, dia membangun kerajaan fantasinya sendiri di rumah. Kaif nggak pernah kelihatan sedih sendirian. Tumbuh kembangnya juga kelihatan normal-normal saja.

Nggak jarang aku membujuk anak-anak kompleks agar mau bermain bersama Kaif. Beberapa kuberi iming-iming camilan saat mampir ke rumah. Alih-alih senang didatangi banyak teman sebaya, Kaif malah cuek bebek. Anak-anak itu langsung pulang karena menganggap Kaif nggak asyik. Sejak itu aku kapok mengajak mereka ke sini lagi. Aku berharap Kaif akan dapat teman baru di sekolah barunya nanti.

Aku pernah membahas ini dengan Bu Manda dan Ko Barra. Respon mereka hampir sama. Mereka bilang, Kaif mirip denganku. Jika mereka ingin diterima, mereka harus bersedia masuk ke dunia kami. Sebuah metafora yang akhir-akhir ini sering kupikirkan karena aku nggak merasa begitu.

"Lagi, lagi!" Kaif melompat-lompat minta digendong.

Gara-gara menemani Kaif bermain cosplay jadi Transfomers, Ko Barra batal ke Sasana. Ko Barra menjelma jadi Optimus, sedangkan Kaif si Bumblebee. Musuh mereka tak kasat mata. Dengar-dengar, sih, dinosaurus mirip T-Rex. Ko Barra nggak nampak kelelahan menuruti adikku itu. Energi mereka seimbang.

Belum sempat badannya diangkat, Kaif menguap lebar sambil menggaruk pipinya yang habis digigit nyamuk.

"Besok lagi mainnya. Sekarang istirahat!" ujar Ko Barra.

Kaif menggeleng. "Ayo, main lagi!" Dia mulai merengek. "Nanti aja tidurnya nunggu ibu pulang."

Kegiatanku mengiris kecombrang mendadak terhenti setelah melihat kepala Kaif langsung terkulai di atas bahu Ko Barra. Pemandangan itu membuat mataku berkaca-kaca. Ko Barra dapat memposisikan dirinya menjadi sosok pengganti ayah bagi Kaif. Dia melakukannya secara sukarela dan kelihatan sangat menikmatinya.

Nggak sampai hitungan menit, rumahku jadi hening. Kaif tertidur pulas dalam gendongan Ko Barra.

"Saya taruh di kamar atau gimana?" bisiknya saat menghampiriku di maja makan.

Aku segera mencuci tangan dan mengantarnya ke kamar Bu Manda. Usai memastikan bocah itu tidur dengan nyaman di ranjangnya, kami kembali ke ruang tengah.

"Makasih udah bantu saya jaga Kaif," ujarku.

"No problem. Saya senang melakukannya." Dia meletakkan kedua tangan di pinggang, memperhatikan meja makan yang berantakan oleh bahan-bahan masakan. "Mau saya bantu?"

Aku menggeleng. "Nggak usah. Koko istirahat aja di rumah."

"Lah, saya diusir?"

"Iya." Karena dia masih enggan beranjak dari tempatnya berdiri, aku harus turun tangan untuk menggiringnya pergi. "Bentar lagi ibu-ibu pada pulang."

"Oke, oke. Saya pulang. Nggak usah diusir kayak ayam begini, lah." Dia setengah memeluk pundakku agar bisa mengecup pelipisku sekilas. "Good night."

"Good-" Balasanku terpotong oleh kemunculan Bu Manda dan Bu Agatha di ruang tamu. Entah sejak kapan mereka berdiri di sana. Tubuhku mematung di tempat.

"Hai, Ma!" Ko Barra lempeng-lempeng saja menanggapi situasi ini, padahal kami baru saja kedapatan melakukan kontak fisik nggak biasa.

Bu Manda dan Bu Agatha saling pandang, lalu hal aneh terjadi. Mereka tersenyum canggung satu sama lain.

"Saya nggak jadi pinjem loyang, deh. Kapan-kapan aja," ujar Bu Agatha sebelum menarik putranya pulang ke rumah.

Aku menggigiti bagian dalam pipiku karena terus dipandangi oleh Bu Manda.

"Kaif udah tidur?" Wanita itu berjalan melewatiku sebelum berdeham pelan.

Aku mengekornya menuju meja makan. "Udah. Kecapekan main sama Ko Barra."

Bu Manda meletakkan tasnya di meja lalu beralih ke sink untuk cuci tangan. Nggak sekali pun dia memandangku. Sikap Bu Agatha tadi juga seolah memberiku kesan buruk. Apakah ini pertanda kalau mereka nggak merestui kami?

"Tentang Koko-"

Bu Manda berbalik cukup cepat. "Sejak kapan?" tanyanya.

"Kayaknya baru-baru ini." Aku menggaruk kepala sambil mengingat-ingat kapan tepatnya hubungan kami berubah jadi istimewa.

"Alhamdulillah kalau begitu."

Aku mengernyit. "Apanya?"

"Bu Aga selama ini ngira anaknya homo, Ran. Alhamdulillah bisa keturutan nimang cucu kalau jadinya sama kamu."

Aku hampir tersedak ludahku sendiri. Respon Bu Agatha tadi nggak menunjukkan beliau ingin cucu dariku, lho.

"Hubungan kami belum sampai ke tahap itu, Bu." Lebih tepatnya bahasan tentang masa depan. Aku belum siap, dan nggak akan pernah siap. Mengakui perasaanku terhadap Ko Barra saja sudah merupakan proses yang panjang dan melelahkan bagi mentalku sendiri. Kami belum menyepakati ke mana hubungan ini akan bermuara. Aku ingin kami membiarkan semuanya mengalir seperti biasa, dan kuharap Ko Barra juga berpendapat sama.

Bu Manda mengelus lenganku lembut sembari memandangku setengah tersenyum. "Saya lega, Ran," ujarnya. "Selama ini kamu begitu tertutup, sering termenung, nggak menunjukkan ketertarikan sama sekitarmu. Saya selalu memperhatikan, tapi nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak tahu caranya bikin kamu mau terbuka sama saya. Berbulan-bulan saya selalu lihat kesedihan di mata kamu. Saya nggak tahu sebabnya dan saya nggak berani nanya. Hati saya kacau, Ran." Matanya berkaca-kaca. "Kadang saya berpikir kalau saya sudah gagal memenuhi janji saya ke ayah kamu."

Aku menarik kursi agar Bu Manda dapat segera duduk. Segelas air yang baru kuisi untuknya langsung diminum ketika kuulurkan.

"Saya nggak tahu apa saja yang kamu lalui selama ini." Dia menyentuh pipiku dengan telapak tangannya yang hangat. "Tapi belakangan harapan saya kembali setelah saya lihat kamu lebih sering tersenyum pada saya dan Kaif."

Aku menunduk dalam-dalam. Sikapku terdengar begitu buruk. Di saat semua orang yang peduli padaku dapat melihat setinggi apa benteng yang kubangun untuk mereka, aku malah bersikap seperti nggak tahu apa-apa.

"Saya bersyukur saat tahu perubahan itu ternyata dibawa oleh orang yang saya kenal. Bukan cuma Bu Aga, anaknya juga sangat baik. Saya nggak mencemaskan apa-apa. Kalau kalian memang saling menyukai, saya justru mendukung. Mau kalian menikah sekarang atau besok, saya nggak akan mencampuri. Yang saya harapkan cuma kebahagiaanmu, Ran." Ibu sambungku itu meneruskan.

Perasaanku jadi campur aduk. Mulutku ingin mengatakan sesuatu, tapi gumpalan emosi yang tertahan di tenggorokan menghambatku untuk bisa memberi respon yang tepat. Alhasil, aku cuma diam dan berharap Bu Manda mengerti kalau bukan hanya dirinya yang lega, aku pun juga.

"Saya sayang Ibu. Sama Kaif juga," ucapku dengan air mata berlinang. Hatiku terasa hampir meledak saat mengatakannya. "Makasih udah menemani saya di sini, bertahan dengan saya, dan selalu mendukung tanpa tahu alasan di balik sikap saya yang nggak masuk akal."

Bu Manda merengkuhku dalam pelukannya.

"Ibu juga, Nak. Ibu sayang sekali sama kamu," ujarnya di balik pundakku. "Siang dan malam Ibu berdoa supaya hatimu terbuka untuk menerima kami. Alhamdulillah, Ran. Doa saya akhirnya dikabulkan."

Aku balas memeluknya tak kalah erat. Satu simpul benang kusut yang selama ini membelengguku telah terurai dengan sendirinya.

***

Sekali lagi kuyakinkan diri kalau keputusan yang kubuat ini bukan untuk membohongi Ko Barra. Dia sedang berada di site bersama Mamet dan Sanu untuk meninjau pekerjaan finalisasi, sehingga aku sengaja pergi diam-diam sebelum jam istirahat. Aku datang ke kafe ini dengan membawa harapan bahwa Ko Barra akan memaklumiku saat aku menjelaskan semuanya nanti.

Untuk sementara, biar kuselesaikan dulu urusanku di sini.

Kepala Gandhi ditutup perban. Wajahnya juga babak belur. Dia membutuhkan sebuah kruk untuk berjalan karena satu kakinya digips. Sampai detik ini, aku bingung mana yang harus kutanyakan lebih dulu.

"Kamu sehat?" tanyanya setelah pramusaji selesai meletakkan minuman pesanan kami.

Aku masih menatapnya dari atas sampai bawah. "Kamu kecelakaan, Mas?" Aku balik bertanya.

Dia menjilati bibirnya yang bengkak, nampak enggan menjawabku.

"Bukan urusanku juga, sebenarnya," lanjutku. "Ada perlu apa Mas Gandhi ngajak ketemuan di sini?"

"Lana titip salam," ujarnya.

Alisku terangkat. "Oh, kalian udah baikan?"

Dia mengangguk samar. "Bayi kami perempuan." Lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan gambar putri mereka. Aku melihat kemiripan pada bibir dan hidung dengan sang ayah. Bayi perempuan yang cantik.

"Siapa namanya?" Tatapanku tak kunjung lepas dari foto yang ditunjukkan.

"Fiora Adelyn Karenina."

Mulutku setengah membuka karena terkejut.

Lagi-lagi Gandhi mengangguk seolah dapat menjawab kebingunganku. "Setelah melahirkan, Lana merasa amat bersalah. Apa yang kami perbuat di belakangmu kemarin, apapun alasannya, tetap salah. Kamu tahu Lana. Dia perempuan keras kepala dengan gengsi selangit."

"Siapa yang memberi ide?" Lidahku tiba-tiba terasa pahit, jadi aku menyambar gelas berisi mojito soda. "Nggak mungkin kakeknya, 'kan?" Aku tersenyum sinis. Pak Nugraha benar-benar membenciku sekarang. Aku telah mencoreng namanya dan LBH karena pemberitaan kasus Vina. Dia tahu aku lah yang menghubungi jurnalis. Entah dari mana atau bagaimana, aku pun nggak begitu peduli. Sangat mengejutkan jika beliau membiarkan anak dan menantunya memilih Karenina sebagai nama sang cucu.

"Lana," jawabnya. "Dari dulu dia suka namamu."

Aku mendengkus kecil karena alasannya terdengar nggak masuk akal.

"Mungkin kamu nggak akan percaya, Ran. Tolong beri dia waktu. Cepat atau lambat, dia akan menemuimu untuk minta maaf secara langsung."

Perhatianku beralih pada notifikasi pesan singkat di ponsel.

From: Ko Barra

Dmna?

To: Ko Barra

*Mengirim Lokasi*

From: Ko Barra

20 menit lg sy jemput

"Aku mau mengakui sesuatu sekaligus minta maaf, Ran."

Aku mendongak dari layar ponsel. "Setiap kali kamu datang menemuiku, alasannya untuk minta maaf. Ujung-ujungnya kamu malah meninggalkan situasi buruk bagi kita berdua. Apa bedanya kali ini?"

"Waktu itu aku nggak tulus. Di mulut bilang maaf, tapi dalam hati, aku menyalahkan semuanya, termasuk kamu. Kali ini aku ingin minta maaf dengan benar."

"Kamu bukan penyebab utama rasa sakitku." Kuhirup napas dalam-dalam agar aku bisa melalui percakapan ini dengannya tanpa harus mengalami depresi kemudian. "Caramu memperlakukanku lah yang memperburuk keadaan. I hated myself because of you. I hurt myself because of you. I looked down on myself because of you. (Aku benci diriku karena kamu. Aku menyakiti diriku karena kamu. Aku menyepelekan diriku sendiri karena kamu.)" Keraguan yang datang bersama getar dalam suaraku segera kutelan sebelum menguasaiku seutuhnya. "I was so ... lost. Hal-hal nggak menyenangkan yang harus kulalui itu membentuk pribadiku hari ini. It made me stronger so I could find myself again. Jadi daripada menerima permintaan maafmu, aku justru ingin berterima kasih."

Gandhi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku kasihan padanya. Kami berdua sama-sama telah melalui masa sulit. Menikahi Alana bukanlah keputusan yang ia buat berdasar ketulusan. Dia melakukan itu karena didorong rasa tanggung jawab terhadap bayi mereka. Meski dia nggak mengucapkannya keras-keras, aku tahu kalau rasa cinta untukku masih ada di dasar hatinya. Sengaja dikubur dalam-dalam untuk kebaikan kami bersama.

"Kamu juga harus memaafkan dirimu sendiri, Mas."

Matanya berkaca-kaca ketika ia mendongak menatapku. "I didn't know that I've hurt you that bad. I've hurt all of us. Kulakukan hal-hal bodoh untuk membuatmu kembali padaku, Ran."

Aku menunggunya untuk melanjutkan.

"Aku yang mengirim paket itu," ungkap Gandhi tanpa sekali pun memalingkan wajahnya dariku. "Kukira kamu akan langsung mencariku seperti yang sudah-sudah. Kukira kamu akan membutuhkanku. Bukankah itu yang selalu kamu lakukan setiap kali merasa takut dan tertekan?"

Aku terlalu terkejut untuk dapat berkata-kata.

"Paket berisi bangkai binatang itu. Aku yang mengirimnya."

Tanganku terkepal di atas meja.

"Aku menabrak seekor anjing sewaktu pulang dari rumahmu malam-malam, terus aku kepikiran untuk mengirimnya karena ... aku masih marah," lanjutnya. "Paket kedua gagal terkirim karena besoknya diantar lagi ke rumahku." Dia menelan ludah. "Lalu anakku lahir, dan Lana ingin kami memulai lagi dari awal."

"You lost me at second package. (Aku berhenti memperhatikan sejak kamu bilang tentang paket kedua.)"

Dia tersenyum pasrah. "Paket itu nggak pernah sampai ke rumahmu, Ran. Seseorang mengembalikannya lagi."

"Siapa?" Alisku bertaut.

"Orang yang sama dengan yang membuatku jadi begini."

Bahuku merosot. Kusandarkan punggungku ke kursi dan kali ini benar-benar mengamatinya dari atas sampai bawah. Kalimatnya hanya berarti satu hal. Gandhi nggak kecelakaan. Dia habis dipukuli. Dan sepertinya aku tahu siapa yang sanggup melakukan itu padanya.

"Kamu nggak menuntutnya, 'kan?" tanyaku hati-hati.

"Aku nggak bisa menuntutnya karena Edgar."

Kepalaku mendadak pening. Mengapa Edgar muncul di pembahasan kami?

"Karirku bisa hancur kalau Edgar tahu aku menuntutnya. Mereka berteman baik semasa kuliah." Dia mendengkus. "Tahu-tahu aku dijebak untuk pergi ke Sasana, dipukuli di ring. Nggak satu pun orang di sana membantuku, Ran. Wasit pun nggak ada. Aku dipukuli habis-habisan. Dia baru berhenti sewaktu aku merangkak keluar dari ring."

Perutku mendadak mulas, ngeri membayangkan seburuk apa kejadiannya kemarin. Kaki yang digips itu entah akibat patah atau retak, aku takut menanyakannya.

"Dia bilang sesuatu?" tanyaku dengan suara sedikit parau.

Gandhi menggeleng. "I deserve it," ujarnya pasrah. "Aku layak mendapatkannya setelah semua yang kulakukan padamu. Jadi aku nggak akan protes."

"Kamu diem aja waktu dipukuli?"

Dia menatapku tak percaya. "Dia petinju, Ran!"

Aku menyesali pertanyaan konyol itu. Dari segi ukuran tubuh saja mereka nggak sebanding, apalagi kemampuan. Gandhi orang yang menghabiskan hampir seumur hidupnya untuk belajar. Mana punya waktu untuk berlatih bela diri?

Tak lama berselang, aku merasakan pundakku disentuh oleh seseorang dari belakang. Nggak terasa sudah setengah jam lebih aku mengobrol di sini sampai nggak menyadari kedatangannya. Gandhi membuang muka saat beradu pandang dengan lelaki di sebelahku.

"Saya udah selesai." Aku bangkit berdiri membawa tas jinjing karena merasa sudah nggak ada lagi yang perlu kubahas dengan Gandhi.

"Ran." Lelaki itu nggak bergerak dari tempatnya duduk. "Am I forgiven? (Apa aku dimaafkan?)" Pertanyaannya terdengar sedikit putus asa.

Cukup lama aku mempertimbangkan sebelum akhirnya mengangguk.

"Salam buat Lana, Mas."

"Nanti kusampaikan."

Ko Barra nggak berusaha mengajakku bicara selama kami dalam perjalanan kembali ke kantor. Aku mulai berpikir kalau dia sedang menyiapkan omelan panjang karena aku meninggalkan kantor tanpa pemberitahuan. Kurasa dia nggak akan memperlakukanku secara istimewa meski status kami pasangan sekalipun. Di antara perasaan was-was itu, terselip rasa nggak nyaman ketika obrolanku dengan Gandhi kembali berputar di kepala. Dia mengirimiku bangkai anak anjing yang habis ditabraknya secara nggak sengaja, alih-alih langsung menguburnya. Paket kedua berisi entah apa. Jika bangkai binatang juga, maka Gandhi benar-benar sakit.

"Ran,"

Aku menoleh. Apakah sudah saatnya dia mengomeliku panjang lebar?

"Kalau ada yang membuat kamu bertanya-tanya, saya bisa jelaskan. Jangan mendiamkan saya begini," ujarnya.

Apa yang kami rasakan benar-benar bertolak belakang. Di saat aku sibuk mengantisipasi kemarahannya, dia malah mengira kalau aku yang ngambek.

"Saya memberinya pelajaran di Sasana dan saya nggak menyesal mengenai itu. Tapi kalau kamu masih marah, saya tetap akan minta maaf. Seharusnya saya cerita ke kamu."

Aku mendengarkan setiap kalimat yang terlontar dari mulutnya dengan khidmat.

"Asal kamu tahu, saya hanya bisa berkelahi di ring. Dia jadi begitu karena dia nggak becus mempertahankan diri saat satu lawan satu dengan saya. Kami melakukannya secara gentleman dan fair," lanjutnya.

Sesekali dia memandangku. Kurasa cukup sulit memecah konsentrasi saat berkendara seperti sekarang. Ekspresi yang ditunjukkan Ko Barra saat ini membuatku mengulum senyum.

"Fine, saya minta maaf. Kemarin saya terbawa emosi. I'm so sorry, okay? Tolong jangan mendiamkan saya begini, Ran." Tanpa mengalihkan pandangan dari jalan, dia meraih tanganku untuk digenggam. "Dia bilang apa sampai bikin kamu begini ke saya?"

Aku balas menggenggam tangannya yang besar dengan dua tanganku yang jauh lebih kecil. Dia melihatku sekilas. Rautnya menunjukkan keheranan. Apalagi saat aku mencium buku-buru jarinya.

"Saya sayang Koko. Makasih udah membela saya."Kedua ujung bibirku tertarik ke atas saat aku mengatakan itu.

***

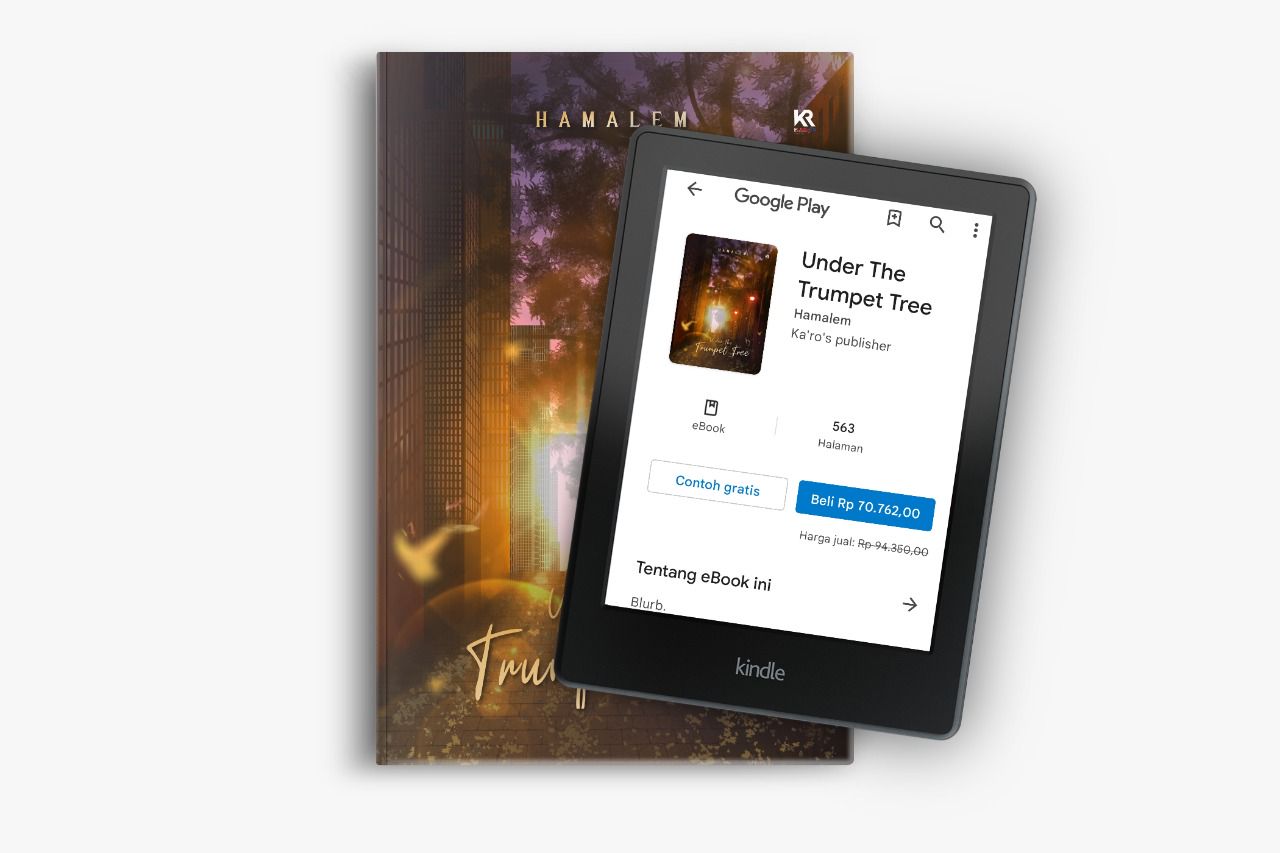

Part berikutnya dapat dibaca di versi e-book Under The Trumpet Tree. Link ada di bio.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top