Vers le cœur de l'hiver 3

Chapitre 3

Quand j'avais eu l'opportunité de rejoindre l'équipe du Professeur quelques années plus tôt, je l'avais pressenti comme un fabuleux tremplin pour ma carrière que je soupçonnais déjà brillante. Le Professeur était une femme imposante, au visage chevalin et au caractère bien trempé. Elle dirigeait ses assistants d'une main de fer, farouchement déterminée à accomplir son destin et à gagner la course au Nobel, le but de toute une vie de recherches. Travailler sous la direction d'une des expertes en ingénierie biomédicale les plus brillantes au monde devait permettre à ma vie professionnelle de prendre définitivement son envol. C'était mon plan, c'était ce que j'avais prévu.

Et les choses s'étaient déroulées exactement comme je l'imaginais, jusqu'à ce que, bien sûr, le cours des événements déraille. Je crois que je me rappellerai toujours la démarche presque imperceptiblement nerveuse et les gestes un peu mal assurés du Professeur lorsqu'elle était entrée au laboratoire ce matin-là, elle qui était d'ordinaire si maitresse d'elle-même et de ses attitudes autoritaires. Avec le recul, je me demande si elle n'avait pas presque balbutié en donnant ses directives à son équipe de chercheurs. On arrête tout. Nouveau projet. Une urgence. Ordre du gouvernement. Et les cadavres s'étaient alignés. Et les autopsies s'étaient succédé. Et les analyses s'étaient enchainées.

Le Professeur qui n'avait jamais été très loquace, à part pour donner quelques ordres, s'était emmurée dans un silence laborieux. Elle ne quittait pratiquement plus le laboratoire, travaillant jour et nuit sur cette maladie étrange, inouïe. Les zones de quarantaine se multipliaient et des rapports de nouveaux cas nous étaient très vite arrivés par centaines. Il n'avait fallu qu'une semaine ou deux pour que les scientifiques du monde entier se penchent sur cette maladie inconnue, incompréhensible, qui s'était répandue comme une trainée de poudre et qui sommeille vraisemblablement en chacun de nous à présent, attendant le déclencheur adéquat pour sortir de sa forme dormante. Mais ça, nous ne l'avons compris que très tard.

Peu à peu, mes collègues ont cessé de venir au labo pour rester auprès de leur famille et tenter de fuir je ne sais où. La plupart d'entre eux ont sans doute développé la maladie et sont allés grossir le nombre de ceux que nous avions surnommé les infectés, avant de nous rendre compte que nous l'étions tous. Moi, il ne m'est jamais venu à l'esprit de rejoindre ce qui reste de ma famille qui vit à l'étranger et je n'ai jamais eu l'occasion d'en fonder une ici, trop occupé par mes études, ma carrière, mes ambitions. Alors, le Professeur et moi, nous nous sommes retrouvés seuls. Je voudrais tant pouvoir dire que si nous nous sommes battus jusqu'au bout c'était par altruisme, mais ce serait un mensonge.

Je me souviens encore de mon arrivée au laboratoire ce jour-là. Il m'avait fallu un temps fou pour parvenir au grand bâtiment gris et morne qui l'abrite et qui était encerclé et minutieusement gardé depuis quelques jours par de nombreux soldats. Les routes étaient embouteillées de voitures si chargées que les pare-chocs en raclaient presque le macadam. En passant devant le parking d'un grand supermarché, j'avais vu des gens se battre autour de caddies remplis, la scène n'était pas neuve et se répétait partout avec d'infimes variations. Un grand groupe nerveux était attroupé autour du commissariat de police, quémandant de l'aide, exigeant des réponses. Mais les seules personnes qui apportaient des réponses étaient celles qui, dans la rue, sur les places, recrutaient pour diverses sectes, clamant mélodramatiquement que la fin du monde était proche, mais qu'elles détenaient la clé du salut de nos âmes.

Quand j'étais entré, après m'être changé et avoir satisfait au protocole sanitaire, j'avais cherché des yeux Masson et Adamski. C'étaient les deux seuls qui venaient encore bosser, en plus du Professeur et moi. Masson travaillait généralement en équipe avec moi, sur la maladie elle-même. Adamski, quant à lui, étudiait plutôt les infectés eux-mêmes. La voix froide du boss s'était élevée de derrière un grand paravent noir. « Venez ici, Jeune Homme. Nous allons travailler en duo à partir de maintenant. »

Jeune Homme... Jeune Homme et Jeune Fille, c'était comme ça qu'elle appelait tous ses chercheurs. Je me demande même si elle connaissait nos noms et si, dans sa tête, elle nous avait numérotés pour nous distinguer; Jeune Homme Numéro Un, Jeune Homme Numéro Deux...

« J'ai eu une conversation cette nuit avec l'une des équipes du CEPCM et nous avons pu écarter l'une des hypothèses que nous avions formulées avant-hier », avait-elle repris en farfouillant dans un tas de papiers.

Nous travaillions alors en étroite collaboration avec les différents Centres de Contrôle des Maladies du pays, ainsi qu'avec le Centre Européen de Prévention et Contrôle des Maladies, basé à Stockholm. Les communications jugées prioritaires étaient encore relativement bonnes à cette époque-là.

« Aujourd'hui, vous allez travailler sur ces échantillons-là », et elle avait fait négligemment un petit geste du bras vers une grande table métallique. « J'ai rédigé une note à votre attention. Commencez par la lire », avait-elle ordonné en me tendant quelques feuillets tenus ensemble par une attache trombone. « Ce soir, quand vous rentrerez chez vous, faites vos valises. A partir de demain, nous logerons ici, nous n'avons plus de temps à perdre en trajets aussi inutiles qu'interminables. » Elle avait jeté un œil agacé à l'horloge murale. J'avais plus de deux heures de retard. « J'ai fait venir du personnel pour nous préparer des lits. »

A l'intonation de sa voix, je savais que la conversation était terminée. Je n'avais plus qu'à prendre sa note, me diriger vers la grande table qui m'était désignée et articuler un « oui, Professeur » soumis.

Sur un fond sonore de gémissements plaintifs provenant des étages inférieurs, je m'étais mis à lire la note et les nouvelles voies géniales que celle-ci traçait. Le labo avait bien changé en quelques semaines à peine, plus mort que vivant maintenant. Le bâtiment était partiellement enterré dans le sol. Seul le département administratif se trouvait au rez-de-chaussée et au premier étage. Tout le reste, dont le laboratoire où j'officiais, était dans les différents sous-sols. Passer mes journées à l'abri de la lumière du jour ne m'avait jamais dérangé. Et travailler sous le sol, loin de me rendre claustrophobe, me plaisait, me donnait l'impression d'être dans un petit cocon chaud et rassurant.

Et encore à ce moment-là, enfin avant cette journée-là, je me sentais bien dans mon petit labo, protégé de la folie du monde. On n'entendait rien du vacarme de la surface, des clameurs de la foule mécontente et terrorisée, des coups de feu qui résonnaient à intervalles de plus en plus réduits au fur et à mesure que les jours passaient. Oui, les sous-sols étaient une sorte d'oasis paisible, de citadelle sûre et bien gardée par des couches de béton, des types armés jusqu'aux dents, des portes blindées. J'allais peu à peu adopter de nouvelles routines avec le Professeur, me donnant une sensation de normalité. Ascenseur, boulot, dodo. Ici en bas, tout allait relativement bien, tout était presque comme avant, malgré l'ambiance sensiblement plus lugubre, malgré la présence militaire renforcée, malgré ce très antipathique Colonel qui fourrait de plus en plus son gros nez dans nos affaires et que l'apparence physique m'avait poussé à surnommer pour moi-même « Colonel Adipeux », malgré que l'on percevait quelquefois les feulements sinistres des spécimens d'infectés qui étaient gardés à l'étage sous le nôtre, un peu plus profondément enfouis dans les entrailles de la Terre.

Les expériences qu'Adamski avait faites sur eux portaient sur les réactions sensorielles des infectés. Il avait ainsi découvert que les deux sens généralement les plus développés chez l'homme, la vue et l'ouïe, paraissaient peu affectés. Les malades semblaient voir légèrement moins bien de jour et légèrement mieux de nuit qu'un être humain sain. Ils avaient également l'ouïe un peu plus fine.

Ces différences n'étaient toutefois pas réellement significatives. Les changements les plus spectaculaires chez les infectés concernaient le toucher et l'odorat. Les malades observés avaient l'air d'ignorer la plupart des odeurs, mais réagissaient vivement à celle du sang, d'origine aussi bien humaine qu'animale, qu'ils détectaient d'assez loin. Mais un homme n'avait pas besoin de saigner pour être considéré comme une proie par les infectés. L'identification se faisait également visuellement. Par contre, cette identification oculaire pouvait être évitée par un moyen assez simple, s'imbiber du parfum qui émanait des infectés qui confondaient alors leur proie avec l'un de leurs congénères.

Mais le plus incroyable était que les malades perdaient totalement leur sens du toucher. Rien ne semblait plus les affecter à ce niveau-là, ni le chaud ni le froid, ni les caresses ni les coups, rien. Ils ne réagissaient à aucune stimulation de ce type. Leurs terminaisons nerveuses n'étaient pourtant pas nécrosées. Les infectés étaient par exemple capable de se mouvoir, même si leurs fonctions motrices étaient grandement diminuées. D'après les nombreux tests que nos équipes avaient effectués, nous étions en mesure d'affirmer que le système nerveux des infectés envoyait toujours bel et bien des informations vers leur cerveau. Toutes ces expériences nous avaient permis de mieux comprendre le fonctionnement de la maladie, mais ce n'était hélas qu'une petite pièce d'un puzzle gigantesque. Nous étions très loin d'avoir résolu l'énigme et d'être en mesure de proposer un traitement, ne serait-ce que palliatif.

Heureusement, contrairement à Adamski, je ne travaillais pas sur les malades, mais sur la maladie elle-même. Les gens malades, les souffreteux, ne m'avaient jamais inspiré qu'un profond dégout et j'avais horreur de les toucher et de les manipuler. Par contre les maladies, les virus en particulier, j'adorais ça. Ces petites choses fascinantes étaient très intelligentes. Comprendre leur comportement constituait une énigme que j'estimais à ma hauteur. C'était tout de même un défi intellectuel plus passionnant et intéressant que trouver la meilleure formulation pour annoncer à un pauvre type qu'il est atteint d'une maladie incurable.

Sous la houlette de la note laissée par le Professeur qui était partie s'affairer dans une autre pièce, je m'étais donc consciencieusement mis au travail. Malgré le vide autour de moi, malgré l'absence de tous mes collègues, le laboratoire était loin d'être calme et silencieux. Il y avait les gémissements intermittents des infectés de l'étage du dessous, bien sûr. On ne les percevait que lorsque quelqu'un ouvrait la porte de la cage d'escaliers. Et comme, à ma connaissance, le Professeur était la seule à systématiquement emprunter les escaliers, leurs plaintes ne se faisaient entendre que rarement. Mais c'était suffisant pour apporter à l'atmosphère surréelle du laboratoire désolé une tonalité un peu sinistre.

Ce qui était toutefois le plus dérangeant, c'était le bruit beaucoup plus régulier du martèlement des bottes contre les grandes dalles du couloir. C'était absolument horripilant et ça me déconcentrait vraiment. Il allait falloir que j'en parle au professeur pour qu'elle exige que cela cesse. Mais quand j'ai revu le Professeur un peu plus tard ce jour-là, j'ai bien vu à son visage fermé et à ses fines lèvres pincées que ce n'était pas du tout le moment.

« Où en êtes-vous, Jeune Homme ? Vous progressez, j'espère ? » a-t-elle demandé sèchement, sans même un regard pour moi. Quand elle m'a dépassé vivement pour entrer dans les sas de désinfection qui menaient à une pièce stérile, j'ai compris à mon grand soulagement que la question était purement rhétorique. Je n'en étais nulle part et je ne faisais aucun progrès significatif. La légère tension que je sentais chez le Professeur me rendait extrêmement nerveux.

Le claquement continu des bottes dans le couloir ajoutait encore à mon état de stress. En plus de cela, depuis le début de l'après-midi, Colonel Adipeux avait commencé à pousser régulièrement sa grosse tête chauve et suante dans le laboratoire. Pour vérifier que tout allait bien. Pour demander si je n'avais pas vu le Professeur. Pour me faire savoir que si le Professeur et moi avions besoin de quoi que ce soit, il était à notre service. Quelle sollicitude ! Tout irait beaucoup mieux si j'avais un peu la paix. J'avais essayé de le lui faire comprendre grâce à quelques réponses marmonnées, laconiques, mais polies. Malheureusement, ma mauvaise humeur ne semblait pas du tout être rédhibitoire aux yeux du militaire.

Tout cela rendait l'atmosphère un peu plus pesante qu'à l'accoutumée. Une sensation bizarre, étrange s'était emparée de moi au fur et à mesure que la journée avançait. Mais j'avais du mal à déterminer ce que c'était précisément. Juste une drôle de sensation, voilà. C'était ça, une drôle de sensation. Je travaillais très mal, je me sentais maladroit comme un étudiant au-dessus de l'épaule duquel serait penché un professeur particulièrement sévère. Même lorsque j'étais complètement seul quelque chose semblait devoir me déranger. Exactement comme si une tête invisible et critique, non pas critique, malveillante peut-être, venait observer chacun de mes gestes et qu'elle allait bientôt me sermonner rudement pour mes piètres performances. Oui, voilà, c'était vraiment ça. J'avais le désagréable sentiment d'être épié.

Note de l'auteur

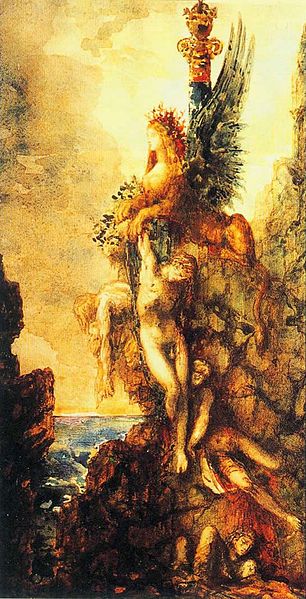

Illustration: Gustave Moreau, Le victorieux Sphinx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top