Acto 4: Capítulo 13

Carcosa, 05 de mayo de 1888

El gran momento había llegado. Los ojos de la nación se habían volteado hacia el evento más esperado del año; la boda del ilustre ministro de justicia Claude Chassier, con la dueña del restaurante más elegante del país, Elise Carrezio. La ceremonia tomaría lugar en el sagrado suelo de la Iglesia de Saint-Joseph, de acuerdo a los rumores esparcidos por la prensa —confirmados el día previo al suceso por el Diario Oficial de la República—.

En la plaza central y en las calles que llevaban a la congregación, una considerable multitud se había conglomerado, determinada a observar de cerca la polémica unión. Debido a la algazara y la cantidad espectadores, oficiales de la policía, del ejército y de la guardia gris habían formado una barrera humana en las afueras de la iglesia, armados de pies a cabeza, manteniendo el orden con su apariencia bélica y su actitud flemática.

Para bien o para mal, los proyectos que el ministro había levantado —antes y después de asumir su mandato en el gabinete ministerial— lo habían convertido en una figura pública de renombre; admirado por las masas por su enfoque progresista, temido por los conservadores por su fama y su influencia. Gracias a su determinación en establecer un código laboral nacional, a sus interminables enmiendas constitucionales y a su reciente anulación de la Ley de Economía Familiar, había hecho lo imposible, caído en la gracia de la clase obrera, en específico el proletariado sureño; un logro histórico, considerando el resentimiento antediluviano de los Merchanters hacia los funcionarios de Las Oficinas. Según el jefe del Sindicato Nacional Central, el muchacho estaba "cambiando la forma de hacer política", al usar la presión popular para garantizar la realización de su agenda personal, visitando casas de trabajo y prisiones, uniéndose a manifestaciones pacíficas, haciendo discursos en áreas pobres. Los otros ministros, acostumbrados a su manera retrógrada de gobernar, no entendían cómo el veinteañero había logrado subir al puesto de héroe nacional con tanta rapidez y agilidad, pero no se atrevían a contrariar sus deseos; el gigante público que atendió a la boda aquel día explicaba el porqué. Se había convertido en un personaje popular icónico, venerado por todos.

Además, que se estuviera casando con una mujer bien sucedida, independiente, dueña de su propio negocio, le daba una importancia superior a la ceremonia. Las diversas organizaciones que reivindicaban el sufragio femenino, veían su compromiso como una victoria moral; que uno de los hombres más reconocidos y poderosos de la nación llevara al altar una activista férrea, adinerada por su propio esfuerzo, sin demandar que abandonara su profesión, podría considerarse algo revolucionario, especialmente dentro de la esfera socio-económica que habitaban. En resumen, aquel día era uno transcendental, no sólo para la vida de los novios, pero también para la historia de las Islas de Gainsboro.

Sin embargo, aunque por fuera todo se viera hermoso, perfecto e idealizado, en los bastidores de la obra —a los que sólo tenían acceso sus participantes principales— el caos era imperante. Jean-Luc era testigo directo de aquello; de alguna manera había logrado estar presente en cada crisis y amenaza, siendo ambos oponente y aliado. Desde el plan de venganza que él mismo había ideado, a la promesa de Aurelio de traer pobreza y muerte a la vida de los involucrados, a la infidelidad de su hermano, él había visto y oído de todo. Conocía el grotesco guion que seguían como nadie y a decir verdad, tenía miedo de descubrir cómo terminaría la narrativa.

Pero lo que más temía, sobre todo, era las repercusiones de las mentiras de Claude —que hasta el momento alegaba no acordarse de lo ocurrido en su despedida de soltero—. Según el ministro, se había despertado en una habitación extraña, lado a lado con una de sus antiguas amantes, sin la menor pista de cómo había llegado allí o qué exactamente había pasado entre los dos. Nadie sabía si la mujer lo había forzado a algo, o si él simplemente había cedido ante sus propios caprichos bochornosos, pero el problema proseguía de la misma manera; se había acostado con otra dama, días antes de recibir la mano de su prometida en el altar.

Los dilemas que nacieron de aquella circunstancia eran una fuente de estrés continúa para el violinista. ¿Debería creer que su hermano, el galán más deseado de Levon, había sido obligado a seguir los deseos suntuosos de una fulana cualquiera? ¿O creer que había elegido acostarse con ella por voluntad propia, ocultando su culpa bajo una manta de inocencia? ¿Debería él decirle la verdad a Elise sobre los errores de su amado? ¿O apoyar su silencio, volviéndose cómplice de sus mentiras?

Estas disyuntivas lo atormentaban, sin duda alguna, pero al agregar el dolor que sentía por la mera existencia de aquella boda, sus ganas de lanzarse de un puente se volvían irresistibles. Aquel matrimonio sería la culminación de una traición repugnante; el auge definitivo de su decepción amorosa. La mujer que le había arrebatado el corazón estaba a punto de casarse, con su propio hermano. Ese trauma, ni el paso de los años podría algún día sanar.

—Alguien se quiso lucir con su traje —sonrió Lilian, a quien había invitado a la ceremonia como acompañante, desde la puerta—. Te ves... guapo.

—Y tú, hermosa —él respondió al voltearse, agradecido por su presencia.

Podía decir, con absoluta seguridad, que la única cosa buena que había surgido de aquel embrollo, era ella. Una mujer simpática, sincera, a la que ahora consideraba una amiga.

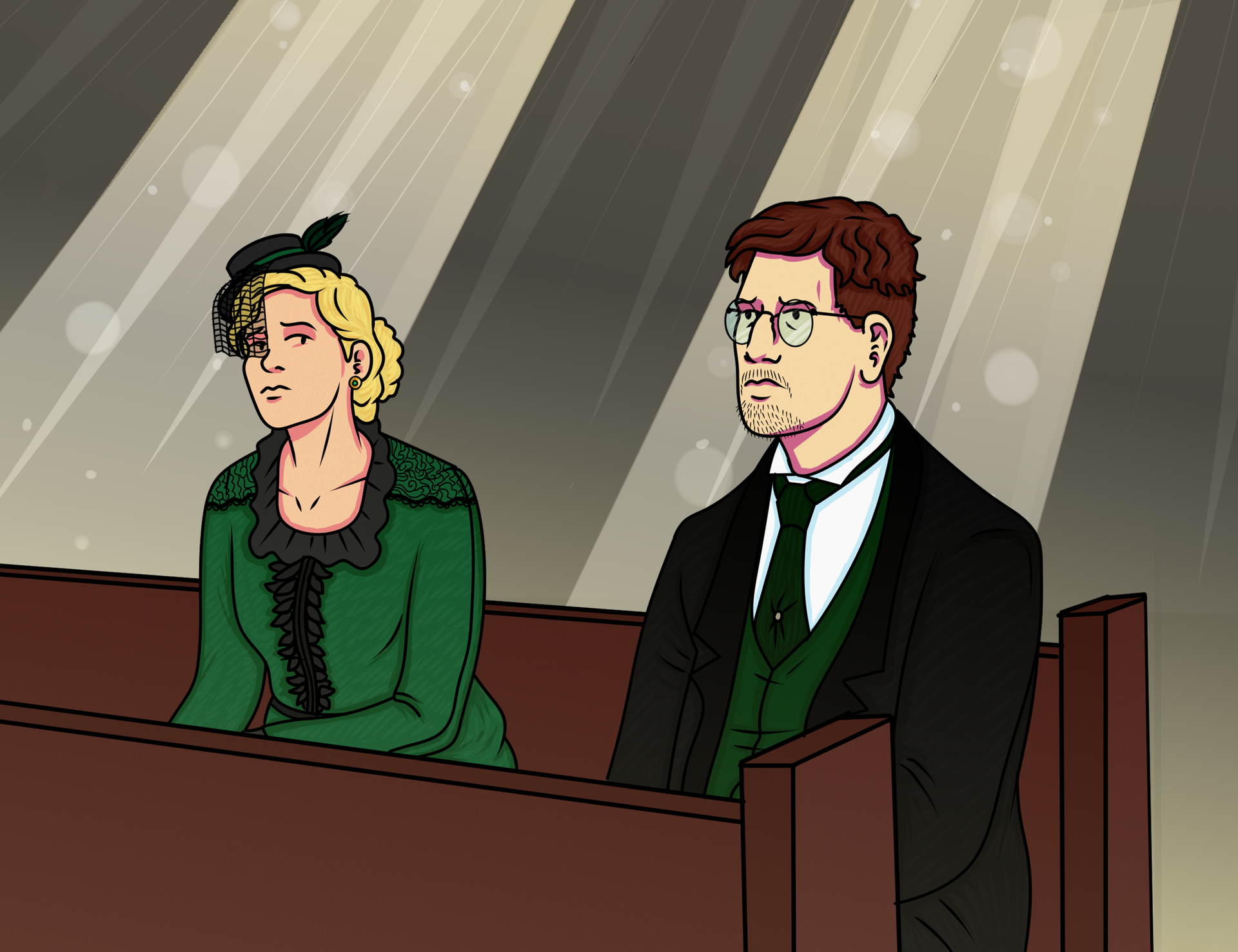

En la ocasión, llevaba su cabello trenzado, recogido en un moño. Un sombrerito negro, adornado con un encaje de tul oscuro y un moño de seda, color jade, coronaba sus dorados mechones, destacando su belleza —naturalmente primorosa—. Complementando la prenda, un vestido verde, al que había confeccionado y entallado unos días atrás.

—Gracias —la dama respondió, entrando con timidez a la habitación de visitas de la residencia Chassier.

Ante la magnitud de la ceremonia, los prometidos habían decidido que sus familiares y amigos cercanos deberían reunirse —y en el caso de Jean, engalanarse— en su casa. Así, podrían todos ser escoltados por patrullas militares, siguiendo la misma ruta, evitando retrasos innecesarios. Los únicos invitados que no se veían forzados a seguir el itinerario eran el padrino de la pareja, Marcus Pettra —pues debía estar en la Iglesia de Saint Joseph desde la mañana, velando por el orden y la seguridad del ambiente— y los padres de Claude —quienes llegarían a Carcosa una hora antes de la boda, trasladándose al evento desde la Estación de Reordan—.

—¿Estás bien? —su acompañante preguntó con serenidad, interrumpiendo sus reflexiones—. Te veías un poco distraído cuando llegué...

—Sí, solo... pensaba —Jean dejó evidente su cansancio, físico y mental—. Mi vida ha cambiado tanto... y en tan poco tiempo. Es difícil de creer. De asimilar.

—Dímelo a mí —ella exhaló, sentándose en una silla cercana, mientras él se volteaba hacia el espejo—. Hace algunos días estaba atando a un banquero gordo a una cama, azotándolo, esperando conseguir suficiente dinero para pagar mi almuerzo... y mírame ahora, vestida como toda una madame de la alta sociedad, acompañando al hermano del ministro de justicia a su matrimonio.

—Y yo estaba saliendo con su novia —se rio junto a Lilian, arreglando el cuello de su camisa.

—"Supongo que el universo tiene sus extrañas maneras de modificar el presente para así crear un futuro mejor".

—¡Hey! —la miró—. ¡Conozco esa frase! ¡Es de "Las Aventuras de Jonathan McLaigh"!

—¿Lo has leído?

—¡Es el libro favorito de mi madre!

—Vaya, que coincidencia... a mi padre también le encantaba esa novela —ella sonrió con tristeza—. La citaba mucho, cuando quería darnos una lección moral a mí y a mis hermanas.

—¿Alguna vez usó dicho que hablaba sobre gula?... ¿Cómo era?

—¿"Aquel que un día todo lo come, en el otro solo silba"?

—¡Ese mismo! —asintió con la cabeza, carcajeando—. A ver de cuáles más me recuerdo... ¡Ah!, ¿cómo se me olvida?; "Es preferible arrastrarse por el lodo y vivir, que morir con la nariz en alto".

—También la escuché bastante...

—Y ¿"Cuando le mientes a personas que quieren ser engañadas, ellas mismas ayudan a hacer creíble la mentira"?

—Ah sí, esa es otra perla de frase... —la rubia detuvo sus palabras al observar al muchacho, quien se encontraba en una lucha hilarante con su corbatón, tratando de deshacer el apretadísimo nudo que había armado.

—¿Qué? —él indagó, preocupado por su mirada desalentada, la cual solo empeoró al ver el resultado final—. No se ve tan mal.

—Tienes razón, se ve terrible.

—Gracias por el apoyo.

La rubia sacudió la cabeza, apuntando a la prenda antes de levantarse y caminar a su costado.

—Déjame ayudarte con eso —para su alivio, el joven no ofreció resistencia alguna a su auxilio, apenas se agachó para que tuviera mejor acceso a la tela. Lo primero que Lilian hizo fue desatar el desastroso nudo que lo ahorcaba, dándole un poco más de espacio para respirar. Una vez había separado todo, con algunos movimientos rápidos de sus dedos, cruzó las puntas del lienzo en un lazo ancho. Curvó el extremo de atrás en la forma de una "S", y lo entrelazó con el de adelante, creando el nudo, suelto y moldeable, bastante diferente al anterior. En seguida, volvió a cruzar la tela en el medio de su pecho, de esta vez sin atar las puntas. Finalizó su servicio uniendo todo con un alfiler elegante, afirmando el corbatón a su camisa—. Listo —se apartó, satisfecha.

Ambos se giraron al espejo, viendo sus impecables atuendos con un orgullo vanidoso.

—¿Cómo lo haces?

—¿Qué?

—¿Para sorprenderme más cada día que pasa? —Jean indagó, sonriente, acomodando sus anteojos sobre su nariz—. ¿Dónde aprendiste a atar un corbatón?

—Pero si lo dedujiste cuando nos conocimos, ya fui casada... y con un hombre muy influyente, debo añadir —le dio unos golpecitos a su brazo, antes de regresar a su asiento—. Aprendí muchas cosas en esos años, incluyendo hacer nudos de corbatas, corbatines, corbandas, bufandas; qué tipos de chalecos y chaquetas son aptos para diferentes eventos sociales; cuál es el mejor tipo de cuero para elaborar zapatos... de todo, en verdad.

—Entonces... —apuntó al anillo que llevaba en la mano—, ¿Esa es tu alianza?

Lilian jugó con el accesorio con una sonrisa menguada.

—La simbología de porqué está en mi dedo medio es cierta, lo confieso, pero... no, no es mi anillo, no el original —bajó la mirada por un instante—. Ese tuve el privilegio y la satisfacción de tirar a la cabeza de mi esposo, antes de que me fuera de casa. Tuvo suerte, el bastardo. El anillo le llegó a la frente. Si tuviera una mejor puntería le hubiera pegado en el ojo.

Jean se rio con discreción y ella lo copió.

—Si me permites preguntar... —él volvió a capturar su atención, acercándose con cautela—. ¿Qué pasó para que te fueras?

Ella resopló, pero no se negó a contestar.

—Lo inevitable... lo que termina pasando con casi todos los matrimonios. Me engañó con otra mujer y me apartó de mi hijo —lo siguió con los ojos, viéndolo sentarse en el borde de la cama a su lado—. También acertaste en eso, me temo... tengo un hijo. Pero no me casé porque estaba embarazada. Eso pasó después de la boda.

—Lo siento —dijo con sinceridad—. Creo que crucé ciertos límites la noche que nos conocimos. No debería haber supuesto o dicho la mitad de las cosas que te dije.

—No tienes nada que lamentar —tomó su mano, dándole un apretón—. Considerando las circunstancias, hasta creo que fuiste amable.

—No mientas...

—¿Qué te hace pensar que lo hago?

Mientras sonreía, intentando encontrar una respuesta coherente que entregarle, Claude irrumpió en la habitación, con una mirada ansiosa, pusilánime.

—Eh... lo lamento. ¿Interrumpí algo?

Su hermano estaba sentado cerca de una hermosa mujer rubia, de pequeña estatura, a la reconocía de algún lado —sin saber decir con exactitud dónde—. La pareja tenía sus ojos encontrados, posturas curvadas, y las manos enlazadas. Sin el contexto de su conversación, parecían apenas dos amantes, ignorando al mundo exterior en su pequeña burbuja de confianza.

—No... no, para nada —Jean se volteó hacia él, sonrojado.

—Yo... iré afuera, a ver nuestro carruaje —la mujer se excusó con rapidez, parándose sobre sus pies. Con un guiño hacia su acompañante, se giró hacia la puerta—. Con permiso, caballeros.

Justo antes de salir, apurada, el ministro la detuvo.

—Perdón, pero... ¿la conozco?

—No lo creo, no. —ella respondió, desviando la vista—. Permiso —se excusó, nerviosa, escapando de las garras del político como un venado huyendo de un lobo.

—¿Quién es ella? —Claude cuestionó, sorprendido por su desespero, cerrando la puerta a sus espaldas antes de mirar a su hermano, buscando explicaciones.

—Es... complicado —Jean se rascó la nuca—. Nos estamos conociendo.

—¿Conociendo?

—Coqueteando, conociendo, es lo mismo —se levantó, caminando hacia él—. ¿Y a qué vienes?

—Elise me mandó aquí.

—Hm.

—Tiene una petición que hacerte, pero no creo que te va a agradar.

—Ya me invitaron a su boda, ¿qué puede ser peor? —bromeó, para la molestia del novio—. Vamos, ¿qué necesita?

—Como te puedes imaginar, Aurelio no vendrá a la iglesia.

—Mejor.

—Sí, pero Elise no tiene quién la acompañe al altar —apoyó ambas manos en su cintura, cabizbajo. —Y no sería nada agradable que padre lo hiciera.

En el silencio apesadumbrado que prosiguió dichas palabras, Jean captó una pregunta oculta,

—Hm —gruñó, antes de cruzar los brazos, arrugando el ceño—. ¿Quiere que yo lo haga?

—Marcus lo puede hacer si no estás dispuesto...

—No, no —lo interrumpió, escondiendo su descontento y su dolor—. Dile que lo haré.

—¿Estás seguro?

—Bastante —tragó en seco, antes de asentir con la cabeza—. ¿Y tú?

—¿Yo qué?

—¿Estás seguro de casarte con ella después de todo lo que ha pasado?

Los azules ojos del novio, que por un buen minuto parecieron estar a punto de reventar en llantos, se cerraron. Llevando una mano a la cara —como quien se recupera de un agresivo bofetón—, él acarició su mandíbula, caminando por la habitación con pasos lentos, cansados, hasta caer sentado sobre la cama. Sus hombros, antes rectos y bien posicionados, colapsaron ante el peso de la indagación.

—No lo sé, Jean... no lo sé —respiró hondo, hundido en su miseria—. Quiero casarme con ella porque tengo la absoluta certeza de que es la única mujer a la que amo de verdad, pero... no creo que pueda hacerlo mintiéndole.

—Pero si le dices la verdad...

—No me perdonará —completó, descorazonado—. Cuando nos sorprendiste besándonos, en aquel odioso día en el Colonial... ¿cómo te sentiste?

Pensó por algunos minutos antes de responder.

—Traicionado.

Claude asintió.

—Así se sentirá ella si le digo la verdad —su mirada, vidriosa y arrepentida, encontró la de su hermano, dejando bien claro que el dolor que sentía no era espurio—. Además, no puedo detener la boda, no ahora... piensa en todos los invitados, en el público. Si lo hago, mi nombre está arruinado. Mi carrera, destruida. No tengo otra alternativa.

—Pero tampoco puedes construir tu matrimonio encima de mentiras.

—Puedo intentarlo.

—Fracasarás —Jean se opuso, emotivo—. Mira a nuestros padres, mira el ejemplo que nos han dado. Nuestro padre construyó su vida sobre calumnias, falacias, crímenes sanguinarios, engaños grotescos... ¿Y que ha conseguido hasta ahora? Un matrimonio infeliz, una reputación que se cae a pedazos... ¡a nosotros!... —el ministro se rio, limpiando las lágrimas que se escurrían por su rostro—. Ríete cuanto quieras, pero es verdad —lo vio levantarse y caminar hacia el espejo—. No puedes mentirle por toda tu vida, Claude.

—Lo sé —confesó, encarando su reflejo—. Pero puedo hacerlo por ahora... Debo hacerlo por ahora.

—Yo si fuera tú le diría la verdad —el músico se negó a apoyar su argumento—. Y le rogaría por su perdón de rodillas —añadió, antes de excusarse con un leve movimiento de su cabeza, abandonando el recinto sin nada más que decir.

El político, por su parte, se mantuvo de pie en el mismo lugar, frente a frente con el espejo, observando su patética imagen. Su belleza apolínea, sus facciones perfectas, jamás serían suficientemente maravillosas para encubrir su alma putrefacta, inmunda, reprochable. Con los años, aquella ilusión carnal se desvanecería, revelando entre sus llagas y sus fracturas un interior miserable, acoquinado ante su pasado, esclavo eterno de sus errores. Y la sonrisa superficial que tan bien llevaba —y que tendría que fingir de aquí al fin de su vida— sería su propia corona de espinas, invisible ante el público común, así como ante su esposa.

—Perdóname Elise... —lloró, cayendo de rodillas sobre el suelo—. Perdóname por favor.

---

—¿Cómo me veo? —la novia preguntó, girando su bellísimo vestido, sonriendo como nunca antes lo había hecho.

—Hermosa —Jean respondió, pese a la angustia que el cuadro le traía.

Por alguna razón, no le parecía suficiente al universo la traición que había experimentado. Ahora también le había encomendado la tarea de entregar a la mujer que amaba a un hombre que, horas antes, la había engañado con otra. Pero aquello no le importaba, claro que no. Se negaba a admitir que aquella era una herida aún abierta, rebosante, cuya presencia lo hacía agonizar a todo instante, todo momento. Se intentaba convencer, por el bien común, que había dejado su resentimiento atrás. Que su rencor aún no impregnaba sus venas. Había condenado toda rabia, indignación y melancolía, a un exilio eterno en las cuevas más profundas y lejanas de su alma, dónde jamás las volvería a ver o sentir. Se había resignado a reprimir su decepción y aceptar el sabor agridulce de su realidad.

—¿Estás segura de esto? —fue lo único que se atrevió a preguntar, luego de que su corto viaje hacia la iglesia terminara y el carruaje se detuviera frente a sus puertas.

Aún hipnotizada por su alegría, Elise lo tomó de la mano, negándose a desistir de aquella locura.

—Muy segura.

Aceptando su respuesta final sin más reclamos o protestas, él asintió con la cabeza, sonrió de mala gana y enderezó la espalda, abriendo la puerta de la suntuosa berlina*.

—Que seas feliz, entonces.

Al salir a la calle, fueron recibidos con una lluvia de pétalos de rosas, gritos, aplausos y silbidos. Los oficiales del ejército, con sus impecables trajes de gala, alzaron sus sables, formando un túnel hacia la entrada de la iglesia.

Mientras caminaban por la nave del hermoso templo, el sol golpeó el vitral de la fachada, cubriendo a todos sus ocupantes con sus resplandecientes colores, brindando a la ceremonia una atmósfera armónica, mágica, surreal. La música que les proporcionaba el órgano —la "Marcha Nupcial" de Mendelssohn— no sólo ampliaba la sensación de calma, haciendo que cada paso se volviera más y más liviano que el anterior, sino también el esplendor divino del rito.

Al ver la felicidad y la belleza que los rodeaba, Jean no pudo evitar sentirse conmocionado. No por cólera, no por ira —como lo había esperado—, sino por una tristeza nostálgica, que lograba ser más grave que ambos sentimientos combinados. Porque no solo estaba perdiendo a su musa inspiradora, la mujer a la que adoraba más que al mundo. Estaba perdiendo a la amiga más cercana que hasta el momento había tenido.

—Cuídala bien —imploró al llegar a su hermano, apenas conteniendo sus lágrimas.

—Lo haré —él respondió, cordial, tomando la mano de Elise en la suya—. Lo prometo.

Una última vez, la dama lo miró, con una sonrisa brillante y esperanzada, que lo hizo tambalear ante su magnificencia y lamentar su futuro desdichado. Mientras ella dirigía su atención al sacerdote, rogó a cualquier ser o entidad que lo estuviera vigilando, que la guiara por el camino más piadoso. Imploró por clemencia y por la seguridad de su alma, aun sabiendo los infortunios que en su destino la aguardaban.

Aturdido y destrozado, se apartó de la escena, caminando hacia las bancas con una postura encorvada, tal como una rosa de tallo cortado, reposando a días en un vaso de agua mustia. Encontró a Lilian sentada en la última fila de bancas, esperándolo con una expresión compasiva. Sin decir una palabra, cayó exhausto a su lado, inerte y pálido, carente de cualquier alegría.

—Yo, Claude Adolph Leroux Chassier, prometo amarte y respetarte hasta mis últimos días; prometo hacerte feliz y nunca traicionarte; prometo ser tu cielo y tierra mientras mi corazón esté contigo. Pero por encima de todo, prometo ser eternamente tuyo como tu marido y compañero —ingresó la alianza a su dedo, llevándolos a sus labios luego después de hablar.

—Yo, Elise Lorraine Sartor Carrezio, prometo amarte y respetarte hasta mi último aliento; prometo serte siempre fiel y prometo protegerte de la tristeza del mundo, porque no aguantaría vivir un día sin tu sonrisa —contestó con una voz quebradiza, llorosa—. Prometo ser tu esposa hasta el fin de mis días.

—Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento expresado aquí, en esta santa Iglesia y que les otorgue su eterna bendición. Y que, lo que por él unido, no lo separe el hombre —el sacerdote oficializó la unión, risueño—. Monsieur Chassier, puede ahora besar a la Señora Chassier.

Agradeciendo sus palabras, Claude respiró hondo y levantó el velo que cubría el jubiloso rostro de su esposa. La besó con el mismo entusiasmo y pasión que siempre habían compartido, alentado por las centenas de aplausos que a su alrededor estallaron y por las inquietas manos de su amada, que lo jalaron con discreción hacia su cuerpo, dejándose llevar por el ardor del momento.

Mientras los dos parecían derretirse por la llama de su amor, Jean no podía sentirse más frío y desamparado. Sin pensarlo dos veces, se levantó de la banca y abandonó la iglesia, dejando a su acompañante atrás. Sollozando y tambaleando, cruzó la multitud amontonada en la plaza, huyendo de la escena antes que alguien pudiera detenerlo. Necesitaba, por su bien y por el de todos, estar solo.

---

—¡Felicidades! —exclamó Anne Chassier, recibiendo a su hijo y nuera con abrazos calurosos, sin el mínimo interés en seguir formalidades—. Espero que tengan una vida muy alegre y que no les falte amor, alegría, dinero, todo... Los amo, a los dos —se apartó, sonriente.

—Ídem —la prosiguió Peter con cierto fastidio, manteniendo su distancia—. Al menos ahora puedo decirles a mis vecinos que uno de mis hijos logró mantener a una mujer por más de una semana...

La señora Chassier le pegó un codazo poco discreto.

—Gracias por el comentario infeliz cariño, pero nadie te llamó en esta conversación —su respuesta, carente de empatía, fue suficientemente agria para alejar a su gruñón esposo.

En vez de salir de la Iglesia e ir derecho a su luna de miel, siguiendo el padrón tradicional, los recién casados decidieron hacer una pequeña fiesta en su casa, para celebrar su unión. Además de sus familias, la pareja había convidado a sus amigos longevos, colegas de trabajo, algunas figuras influyentes en la alta sociedad y un puñado de periodistas, para mantener una buena imagen ante la prensa. La única persona que estaba faltando, según lo observado por Claude, era una cuya presencia encontraba vital; su hermano.

—¿Alguna de ustedes ha visto a Jean?

—No, no lo he visto desde que llegué a la Iglesia —su madre contestó, mirando alrededor.

—¿Liz?

—Tampoco... y creo que su acompañante también no está por aquí —respondió, algo preocupada—. ¿Crees que mi padre haya intentado algo?

—Lo dudo, Marcus hizo un trabajo excelente con la seguridad, había guardias por todos lados. Él no se arriesgaría así —suspiró, inquieto—. Pero siento que algo sí debe haber pasado... él no desaparecería de la nada.

—¿Notificamos a alguien?

—No, no será necesario —el ministro insistió, antes de preguntar:—¿Crees que podrías mantener a los invitados ocupados por un minuto? Puedo estar pensando cosas muy absurdas, pero... Siento que debo ir a encontrarlo.

—Ve, no hay problema —le dio un beso rápido—. Después de todo lo que ha pasado estos días, mejor prevenir que lamentar.

---

*"Berlina": Carruaje de gala, elegante.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top