Acto 2: Capítulo 5

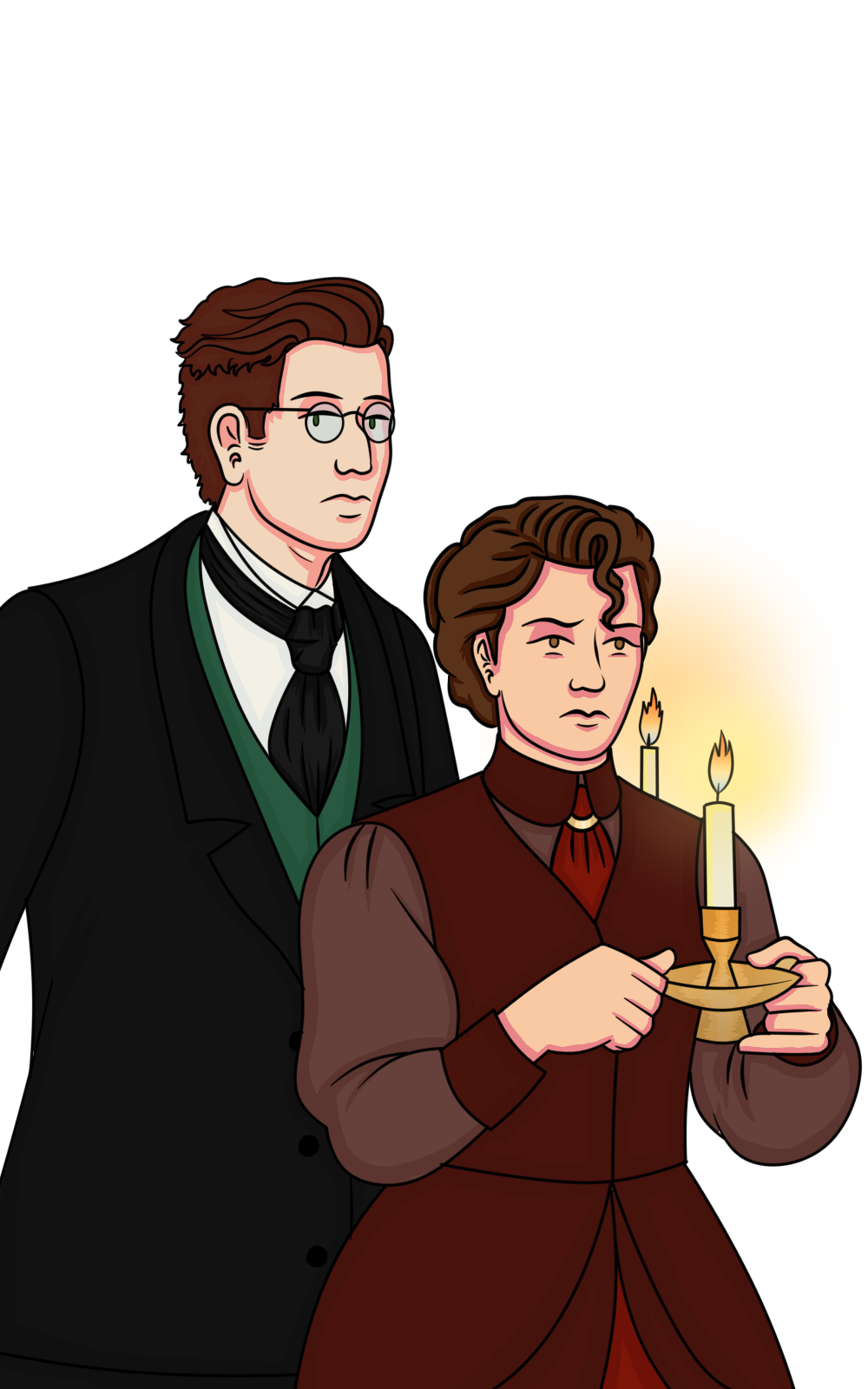

—No veo nada —afirmó Elise, desde la relativa claridad del pasillo.

—Espera un minuto... ya regreso —dijo el violinista, antes de bajar las escaleras con paso acelerado y correr a su departamento.

Abrió la puerta, tomó dos velas que estaban en la despensa junto una caja de fósforos, volvió a cerrar la puerta de su hogar y regresó al lado de la dueña del Colonial.

—Gracias —ella dijo, recibiendo una de las velas, a las que él encendió enseguida.

Una débil luz llenó la abandonada sala de estar, dándoles una idea más clara de lo que en la actualidad era, y de lo que alguna vez había sido.

Las paredes, ahora descoloridas, ostentaban múltiples pinturas al óleo, de paisajes de Levon, Carcosa, y Merchant, de la familia de Elise, de algunos de sus amigos, y de otras cosas fútiles, sin mucha importancia. El suelo, una vez cuidadosamente pulido y encerado, ahora crujía como si estuviera cubierto de cáscaras de huevo; por las grietas del entablado del piso se podían ver pequeñas telarañas, exoesqueletos abandonados, y un centenar de insectos diminutos, que habían hecho del deshabitado recinto su casa.

Cruzando la habitación en silencio, Elise se dirigió a la primera puerta que vio. Abriéndola con extrema suavidad —para evitar que se desprendiera de sus bisagras—, tomó una bocanada de aire, se llenó de coraje y entró a su antigua habitación, donde todavía colgaban algunos tapices que su madre solía coleccionar. No había muebles, a excepción de un viejo armario de madera vacío en un rincón del cuarto. Todo lo demás, había desaparecido.

—Estos eran mis aposentos —sonrió, señalando a los alrededores—. Bastante elegante, ¿no? Tal vez sea demasiado colorido ahora, con tantos tapices, pero en esos años era considerado "a la moda".

—¿Hace cuánto tiempo no veías este lugar? —preguntó, ojeando con intriga la miríada de emociones que cruzaban por su cara.

—No lo sé con exactitud... ¿desde que era niña? —respondió con incertidumbre, recordando las agradables tardes que había pasado ahí con una expresión nostálgica. De pronto, giró la cabeza hacia una dirección desconocida, y energética, exigió: —Ven... Quiero ver si mi padre estaba en lo cierto.

Salió de la habitación, regresando a la sala de estar. Sin decir una sola palabra, él la volvió a seguir. Echando un último vistazo a su habitación —tragada por las penumbras—, Jean suspiró y cerró la puerta, de esta vez para siempre. Al mismo tiempo, Elise hacía lo contrario con la segunda puerta, ingresando a lo que solía ser la antigua habitación de sus padres. Casi en seguida, él entró.

—Mi padre una vez dejó escapar, estando ebrio, que mi madre mantenía un diario y que lo había escondido en su armario... Según lo que me dijo, él nunca logró encontrarlo, pero tenía la sospecha de que lo había olvidado en nuestra antigua casa, o sea, aquí.

El suspenso en sus palabras solo fue superado por la misteriosa atmósfera del ambiente. Las paredes, rojas como sangre, le recordaron al violinista a su propia casa de infancia en Levon. Además, combinaba a la perfección con las cortinas de una enorme cama de dos plazas, cubierta de polvo y mugre. Así como en la sala, el suelo de madera se hallaba enterrado bajo una espesa capa de polvo gris, que se agarraba a sus zapatos como melaza. Al lado de la ventana, apegado a la pared, un alargado armario de dos puertas se erguía. Elise caminó hacia el mueble, sujetando con confianza la vela en su mano derecha. Abrió la primera puerta y para su horror, una peluda araña salió caminando cerca de sus pies. Desviando la espeluznante criatura con el corazón tocando la garganta, Elise volvió a revisar el armario —que todavía estaba lleno de ropa—. Con una valentía espartana, tocó ciegamente el fondo del mueble, palpando su superficie en búsqueda de una saliente.

—¡Jean, ven aquí y ayúdame por favor! —rogó, mientras empezaba a lanzar todos los vestidos, camisas, abrigos, y chaquetas al suelo.

Por un minuto, se opuso con vehemencia. Pero luego recapacitó, e inspirado por el coraje de su querida, se acercó a la zona de peligro.

Ignorando el nido de arañas que había cerca de la esquina superior derecha, el violinista se tragó sus miedos a duras penas y observó el interior del mueble. Al hallar con sus ojos la saliente, metió la mano adentro del armario y la jaló hacia afuera, retirando de una sola vez la tela que forraba la madera. En seguida, Elise usó sus ágiles dedos para agarrar la punta de un cuadernillo, que había sido escondido con cuidado entre el recubrimiento y la estructura del ropero. Una vez el objeto había sido recuperado, Jean cerró las puertas, dominado por el pánico, y la arrastró hacia la salida.

—¡No sé cómo osaste poner tu mano ahí! —exclamó, aún exaltado por la experiencia—. ¡Por favor dime que lo tienes!

—Sí... Lo tengo —murmuró complacida, sacudiendo el diario con una sonrisa—. Es hora de descubrir algunos secretos de familia —a continuación, Elise se dio la vuelta y regresó a la sala, dejándolo solo en el umbral de la habitación.

Recuperando su aliento, Jean miró alrededor otra vez, notando algo que, en su petrificado estado de miedo, no había visto antes. Al frente de la cama, arriba de una mesa de noche larga, colgaba un detallado cuadro de los padres de Elise, cuando jóvenes. A la derecha, se hallaba una mujer de piel blanca, enfermiza. Su cabello castaño, grueso y ondulado, estaba recogido arriba de su cabeza en un nudo, adornado con un pinche floral. Su vestido era grande, redondo, nupcial; hacía par con la ropa de su esposo, un muchacho fornido, de apariencia estricta, barbudo y tozudo. Su cabello, alisado hacia atrás, parecía haber sido lengüeteado por una vaca. A juzgar por su expresión de descontento, a nadie le resultaría fácil creer en esa fantasía de unión.

—¿Jean? —fue llamado desde la sala y decidió usar su nombre como excusa para irse—. Por favor, ven... —lo invitó la dueña del Colonial, quién, en el medio tiempo, había afirmado su vela en la cima de una mesa y se había sentado para revisar el diario.

—¿Esa era tu madre? —él preguntó, sentándose a su lado con cautela, aún temeroso de encontrarse con más arañas—. La señora del cuadro de adentro, me refiero.

—Sí... Sí, lo era —ella confirmó, aun mirando hacia abajo, con una sonrisa entusiasmada en el rostro—. Como podrás haber notado, mi madre era muy joven cuando se casó con mi padre... —se detuvo, leyendo los párrafos bajo sus dedos. De un segundo a otro, su boca se desplomó de manera trágica, y antes de que Jean pudiera predecir que iba a suceder a continuación, la vio llevar una mano a sus labios. En un pestañeo, ya estaba llorando—. He confirmado mi teoría.

—¿Teoría? —indagó, mientras Elise releía en su cabeza la página a su frente, una y otra vez—. ¿De qué hablas?

—Ellos no se amaban —repitió la oración que había dicho algunas horas antes, empujando el diario hacia el muchacho—. Para ambos su boda solo fue un acuerdo financiero.

Las lágrimas no paraban de caer, por más que intentara ser fuerte. No sabía si sentirse aliviada por haber descubierto la verdad después de tantos años de duda, o molesta por haber sido criada bajo una falacia de familia. Le dolía saber que era fruto de una unión monetaria y no de un amor genuino.

—Hey... —la trajo de vuelta a la realidad el muchacho, abrazándola con cariño.

—¡Solo quería que hubiera una pizca de amor entre esos dos, solo eso!... Pero al parecer, nunca lo hubo. —afirmó, aferrándose a la camisa del violinista, agradecida por su apoyo. —¡Yo tenía razón todo este tiempo!... Mi padre solo quiso el restaurante y la fortuna de mis abuelos... Mi madre solo quería el prestigio de mi padre...

—Lo lamento —masajeó su espalda, dejando que la joven se desahogara.

Luego de minutos de llanto y balbuceos indignados, Elise se separó de él, sorbió la nariz y dijo:

—Gracias. Por consolarme y por acompañarme aquí —a continuación, frunció el ceño y apuntó a su nariz—. Dios, tus lentes...

No lo había notado hasta que ella lo indicó, pero sus anteojos estaban empapados. Por el calor del departamento, o por la cálida respiración de su doncella, no supo decir. Estaba a punto de sacárselos para limpiarlos, cuando ella lo venció en rapidez. Los quitó de su rostro, y usando el chal que colgaba sobre sus hombros, los secó. Miró entonces a los verdes ojos del violinista, no esperando volverse cautiva, hipnotizada y por completo enamorada de ellos. Sonrojada, volvió a poner el armazón sobre sus orejas, y con una sonrisa culpable, se inclinó por la enésima vez aquella noche, besándolo con fervor.

—Gracias —él balbuceó, tierno e inocente.

Si agradeció por el beso o por el gesto, ella nunca supo decir.

---

Carcosa, 9 de marzo de 1888

—¿Claude? —se sorprendió Elise al verlo, bien vestido y peinado, de pie en las afueras de su restaurante.

El hermano de Jean-Luc aparentaba estar esperando a alguien. Sus musculosos brazos, cruzados sobre su pecho, lo hacían verse el doble de fuerte de lo que ya era, y su pie izquierdo, inquieto, golpeaba el suelo al ritmo de una canción imaginaria. Ocasionalmente relajaba la postura, revisaba su reloj de bolsillo, lo guardaba, y volvía a su posición de imponencia.

Curiosa, queriendo desvendar sus artimañas, la empresaria cruzó las puertas del Colonial, deteniéndose al lado del galán.

—Buenos días, señor secretario —empezó, examinando el escenario al que se enfrentaba con cautela—. ¿A quién espera?

Sus brillantes ojos azules parecieron volverse el doble de claros cuando la vieron.

—A usted... ¿o acaso ya se ha olvidado del café que me prometió?

Su sonrisa, blanca como un puñado de azúcar, sólo aparentaba ser dulce. Ella sabía que, por detrás de esa ilusión de inocencia, algo turbio se escondía. Ese aire de Don Juan no la convencía para nada.

—Lo siento, le debo un café a tantas personas que incluso ya me olvidé —respondió sin pretensiones, estrechándole la mano.

Como la primera vez que se vieron, el político la llevó a sus labios, con la delicadeza de un príncipe.

—Ningún problema, si quiere podemos dejarlo para otro día.

—No, yo me comprometí en llevarlo por un café y eso haré, pero primero tengo que esperar a que su hermano y los chicos de la banda lleguen. Son los únicos a los que confío el poder de este restaurante cuando no estoy.

Claude afirmó con la cabeza y con un silencio poco característico, miró a la construcción a sus espaldas.

La fachada era preciosa, en todos los aspectos. Las puertas doradas hacían un contraste bellísimo con la arquitectura mixta del Colonial. Ya adentro, las paredes del primer piso enamoraban al cliente con su tono carmesí, y con las hermosas pinturas que colgaban de ellas. Todas las mesas —a excepción de las mesas de vidrio que estaban en la parte trasera— eran de madera tallada, protegidas de los malos tratos de la clientela por blanquísimas toallas de algodón. Más allá de las mesas de vidrio, estaba el escenario, a estas horas vacío, y cubierto por un grueso telón rojo. A un lado, el salón de música, donde practicaba la banda y la cocina. Al otro, un pequeño bar y la entrada de la bodega. Y en las paredes laterales, abrazando a la planta baja en toda su gloria, se encontraban las escaleras que conducían al segundo piso.

—¿Apreciando la arquitectura?

—Sí, de hecho... Es un edificio precioso. Tan hermoso como su dueña.

—Pues gracias, pero...

—Me pregunto cuál será el origen de su nombre —continuó, quitando a la dama la oportunidad de detener sus coquetas embestidas—. ¿Por qué llamarlo así?

Con un suspiro, ella se tomó su tiempo en examinar a su casquivano acompañante, ajeno a la intensidad de su mirada. Pese a tener un donaire presumido, y ser abiertamente descarado, el pobre infeliz no lograba causarle ningún tipo de repulsión. Reconocía, bajo su máscara de conquistador barato, cierto tipo de interés genuino que no podía ignorar —pese a desconfiar de su índole—.

—El nombre, "Colonial"... —empezó, respirando hondo; ya había tenido la misma conversación con Jean-Luc horas antes—. Viene del hecho que hace algunos años, parte de nuestro país era divido en colonias...

—¿Y cómo es eso relevante?

—Es relevante —retomó su explicación, algo irritada por la interrupción—, porque el nombre surgió cuando mis abuelos maternos lo construyeron aquí, en la antigua colonia francesa. Los dos eran revolucionarios y no querían ser descubiertos. Así que hicieron lo obvio, nombraron al lugar "restaurante Colonial" y fingieron ser realistas hasta que la Independencia llegó.

—¿Y nadie sospechó de nada?

—Según lo que sé, no.

—Fascinante —sonrió el caballero, admirando el negocio una última vez, antes de darse la vuelta para mirar a la calle—. Debe haber sido peligroso para ellos. Cruzar el río, venir aquí. Tuvieron mucho coraje. Y se nota que valió la pena, dejaron un legado precioso. Y usted ha hecho un trabajo excelente protegiéndolo y ampliándolo.

—¿Eso cree?

—Sí... Yo no tuve tiempo de mencionárselo ayer, pero ya leí un par de reportajes sobre su persona.

—Buenos reportajes, espero.

—Impresionantes, a decir verdad. Su carrera me inspira, si me permite decirlo. Ver a una mujer ser una empresaria renombrada es... una raridad. Necesitamos a más damas como usted en las Islas de Gainsboro y en la sociedad en general.

—Gracias —hizo una mueca sorprendida—. No es común que me feliciten por hacer lo que hago.

—Pues merece los halagos. Mantiene un negocio reconocido y existoso, pese a todas las dificultades que se le presentan... Y se ve hermosa haciéndolo, con todo respeto —le guiñó un ojo, coqueto, enseguida levantando la mano para saludar a alguien.

Pasmada por el comentario y por el gesto, Elise miró hacia la misma dirección que él, sintiéndose extrañamente adulada. Bajando la vereda, regresando de la academia de música, venía Jean-Luc, sujetando un maletín de cuero que ya había visto días mejores en una mano, y una particella* en la otra. A su espalda lo seguían sus colegas de la banda, que conversaban y se reían, sin restricciones o decoro.

—¿Claude, qué haces aquí? —preguntó el joven al divisar su hermano, separándose de su grupo, que entró al restaurante.

—Tu hermano me había invitado a tomar un café hoy, pero yo me acabé olvidando de la invitación después de las aventuras de ayer —la muchacha sonrió, mientras él se sonrojaba, y el secretario, de pie en medio a los dos con una expresión perdida, no entendía de qué estaban hablando.

—Bueno, fue una noche y tanto si me permite decirlo —murmuró el violinista, sin que Claude lo escuchara—. Pero es una sorpresa agradable como siempre, que mi hermanito aparezca por aquí —sacudió la prístina cabellera del político, que se apartó con una mueca de irritación—. Me alegra saber que ustedes dos se están llevando bien.

—Sí, la señorita aquí me explicaba la historia de su restaurante... y yo la felicitaba por su esfuerzo continuo en mejorarlo, en expandirlo...

—Y deberías, hace un trabajo fantástico manejándolo —concordó con el secretario—. Elise es una mujer muy determinada, trabajadora... esas son sus mejores cualidades, sin duda.

—Gracias —ella murmuró, abochornada—. Y tu mejor cualidad, diría yo, es la capacidad de mantener una conversación sin interrumpirme, a diferencia de este monsieur... —bromeó, más relajada, señalando a Claude—. ¡No me deja terminar de hablar!

—¿Qué puedo hacer? soy un hombre ansioso y la curiosidad me gana —él respondió, sonriendo con presunción—. Supongo que esa es mi mejor virtud; mi hambre de conocimiento —añadió, antes de revisar su reloj de bolsillo otra vez y continuar hablando:— En fin, ¿todavía está dispuesta a ir por el café? ¿o lo debería dejar para otro día?

—No, no. Podemos ir, pero tengo que hablar un poco con su hermano primero, si me lo permite.

—Sin problemas, la estaré esperando en mi carruaje —afirmó el galán, antes de dirigirse al violinista, depositando una mano cariñosa en su hombro—. Hasta pronto, Jean. Nos vemos más tarde.

Sin más ni menos se volteó, cruzó la calle y, conforme lo había indicado, se dirigió a su negro carruaje, sentándose en el banco trasero con una expresión cansada. En seguida le pidió al cochero que esperara algunos minutos antes de partir, y el hombre, sin otra opción, accedió.

—¿Sobre qué quieres hablar? —inquirió Jean, siendo arrastrado por Elise hacia el restaurante y en seguida hacia la bodega, ubicada detrás del bar.

—Necesitamos privacidad primero.

—¿Por qué, algo malo ha ocurrido? ¿Hice yo algo que no debía?

—No, no en lo absoluto. Pero tenemos que hablar —se limitó a decir, entrando a la pequeña habitación junto a él. A su alrededor, empiladas del suelo al techo, se apreciaban centenas y centenas de botellas de vino, espumantes y destilados. Cajas de madera con los mismos contenidos también se hallaban por montones en el piso, sin abrir; parecían haber sido compradas a poco tiempo. Existía otra salida en el recinto, que llevaba a la calle trasera del restaurante, pero estaba bloqueada de la vista por un estante repleto de vasos y copas de cristal —Jean... —dijo, cerrando la puerta a sus espaldas—. Tu hermano... creo que está tratando de coquetear conmigo.

—¿Qué? —dijo el muchacho, al borde de un ataque de risa.

—No estoy bromeando —ella insistió, claramente incómoda, y empezó a caminar de un lado a otro con inquietud mientras él la observaba, confundido. Tenía los brazos cruzados, hombros tensos y la respiración algo entrecortada—. Juro que estoy tratando de ser lo más transparente y honesta contigo, de lo contrario no estaría aquí —inició, sin ser capaz de confrontar sus ofuscados ojos, que la seguían por doquier—. Así que, por favor, créeme, cuando digo que no tengo ninguna pretensión con Claude.

—Lo hago.

—¿Estás seguro?

—Muy seguro —se le acercó, capturando su mirada—. ¿Por qué tan nerviosa?

—No estoy nerviosa... Solo me aseguro de que no malpienses, o malinterpretes, mis palabras. No quiero ser la responsable de crear una riña entre los dos, pero tampoco quiero actuar de manera inconsecuente y concordar, aunque a la fuerza, con una de sus... ofertas amorosas. Si es que en algún momento aparecen.

—No serías capaz de hacerlo...

—Claro que no. Intencionalmente no —confirmó, corriendo una mano por el pelo—. Pero créeme cuando digo, que tu hermano está dedicado, por así decirlo, en cautivarme... Él se cree suave, seductor, pero conozco a los hombres de su clase. Reconozco una mirada canalla cuando veo una —Jean volvió a reírse, negando con la cabeza—. ¡Perdón!... sé que él es tu hermano, pero me ha estado cubriendo de halagos, me ha estado ojeando cuando cree que no lo veo... No sé si es solo su manera de ser, o si quiere algo más...

—Tranquila, te entiendo. Claude es un hombre coqueto. Siempre lo ha sido —se encogió de hombros—. Y no te deberías preocupar mucho, es así con todas las mujeres que lo rodean. Siempre quiere conseguir una mordida del pan ajeno.

—Lo entiendo... pero no quiero que él malinterprete mi educación y calidez con alguna actitud recíproca. No quiero que piense que estoy interesada, ni quiero que se siga imponiendo todas las veces que aparece por aquí.

—Está bien... —Jean suspiró—. Hablaré con él y le diré que deje de actuar así contigo.

En seguida se acercó y —dispuesto a terminar de una vez por todas con todo su temor— agachó la cabeza, besándola. A la dueña del restaurante le tomó algunos segundos recuperarse de la sorpresa, por más agradable que le hubiera resultado.

—Yo... yo tengo que... —balbuceó, señalando a la salida.

—Ir a tomar un café con mi hermano, lo sé —concordó, volviendo a abrir la puerta de la bodega—. Diviértete.

Intercambiaron miradas una última vez, teniendo una corta —pero intensa— conversación, con el simple movimiento de sus ojos. Jean, con sus párpados caídos y relajados, le decía que estuviera calma, que confiaba en su lealtad y que Claude jamás se atrevería a hacerle o decirle algo extremadamente indebido. Apenas era pícaro, no un degenerado. Elise, por su parte, imploraba que el muchacho la salvara de la incómoda situación en la que se veía envuelta. Al verlo marcharse —sin entender, o tal vez ignorando, sus súplicas—, respiró hondo y frotó su rostro con sus manos, soltando un gruñido frustrado.

Sin haberlo anticipado, se encontraba ahora en un impasse moral. En una mano, sabía que estaba enamorada de Jean-Luc. De su manera de ser, de hablar, de entender y percibir el mundo, y de traerle una felicidad tan pura, tan exquisita, que hasta podría llorar.

En la otra, reconocía que el Secretario poseía una extraña... influencia sobre ella. Nada sentimental, nada muy profundo o romántico, solo una atracción proveniente de un mero capricho, originado de su belleza física y estética agradable. Sabía que aquella tentación era resistible, pero el mero pensamiento de ceder ante una de sus embestidas la aterrorizaba. Además, pese a reconocer que aquel era un interés efímero, destinado a perecer con el paso inevitable del tiempo, no podía evitar sentir cierta culpa ante aquella desdicha. Creía que, al apreciar y desear un hombre, estaba engañando al otro por defecto.

Alea iacta est*; no le quedaba más por hacer que confrontar a su más nuevo pretendiente y, si posible, ponerlo en su debido lugar.

---

*"Particella": Partitura escrita destinada a solamente un intérprete, o a un grupo de intérpretes que cantan o tocan exactamente lo mismo.

*"Alea iacta est": Locución latina que significa "La suerte está echada".

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top