Acto 1: Capítulo 2

Claude estaba sentado en la silla de su oficina, leyendo otro reportaje más sobre las repetitivas huelgas que ocurrían en el sur del país, cuando sus contemplaciones fueron interrumpidas por un impaciente martilleo en la puerta. Descansando sus manos arriba del escritorio, dejó que el periódico resbalara entre sus dedos con un suspiro cansado.

—Pase.

Apenas terminó de hablar y un muchacho joven entró al recinto, jadeante y con una expresión acalorada.

—André... ¿Qué te pasó? ¿por qué tan apurado?

—Un carruaje chocó afuera. Por poco no me veo involucrado.

—¿Estás bien?

—Sí... —exhaló, sonriendo—. Sólo un poco sobresaltado.

André-Jacques Chassier era un muchacho tan alto, pero no tan robusto, como su padre. Su cabello castaño rara vez se veía organizado, prefiriendo desafiar la gravedad a mantenerse fijo en su lugar. Sus ojos castaños eran iguales a los de su madre, pero a diferencia de ella, él usaba unos redondos lentes de prescripción, que le destacaban la prominente nariz —heredada de su lado paterno—. Y, aunque se afeitaba con frecuencia, era regular ver a ambos lados de su cara la sombra gentil de unas patillas, que a años intentaba crecer, sin conseguir grandes resultados.

En aquel día en específico, Claude notó que su hijo parecía estar presumiendo su elegancia y cuna de oro, a juzgar por sus ropas caras, de cortes europeos. Llevaba puesto un terno negro y un chaleco azul real. De su cuello colgaba una bufanda gris oscura, que se había comprado en uno de sus múltiples viajes a París. En sus manos, guantes fabricados con la más cara de las telas, y en sus pies, zapatos nuevos y bien lustrados. Debía haber estado en alguna reunión o encuentro importante en la mañana, ya que normalmente no se veía así. A André nunca le había importado demasiado mantener una apariencia refinada, prefiriendo ser más simple en sus gustos —una característica que ambos compartían y apreciaban—.

Pero eso no era lo único que tenían en común. Sus ambiciones también eran muy similares.

El joven —tal como Claude lo había soñado, a su edad—, era un escritor promisorio, que desafiaba constantemente los valores tradicionales de la familia moderna, la doble moral popular y la hipocresía política, con sus humorísticos relatos anónimos en los periódicos más controversiales de la nación.

Poseía un sinfín de admiradoras secretas, cuyos intentos de descifrar su identidad eran interminables, y había logrado a la corta edad de veinte y tres años ser la influencia artística más destacada del país.

Alejándose de su carrera literaria, su vida pública también era respetable. Trabajaba como interno en el Times —uno de los diarios más leídos de la nación— y en los fines de semana enseñaba francés en un orfanato cercano a su hogar, dando clases de redacción y lectura a niños pobres.

Sin duda alguna era la representación viva de todo lo que Claude alguna vez había soñado ser y no fue. Un hombre idolatrado por su creatividad, genialidad, buen carácter, honestidad, compasión y coraje.

Una versión admirable de sí mismo.

—Dame los detalles de la escena—insistió—. ¿El choque dejó algún herido?

—Ya sacaron a dos hombres del carruaje. Todavía tienen que sacar al chofer del otro automóvil, que quedó destrozado. Pero no, hasta ahora no hay heridos... Al menos no graves.

—Graves o no, es mejor prevenir los riesgos. Pídele a mi secretario que contacte a un médico, o que llame un carruaje para llevar a los involucrado al hospital...

—Sabías que ibas a decir eso, así que tomé la libertad de hacerlo de antemano—el muchacho explicó, antes de sentarse sobre la silla frente a su escritorio—. Pero mi correría no es solo por culpa del accidente. Es también porque te tengo que dar una noticia.

Claude alzó una ceja.

—¿Buena o mala?

—No estoy seguro todavía.

—Esto se pone interesante—él respondió, guardó sus anteojos, enseguida organizando sus papeles—. Dime.

—¿Te acuerdas de la novela que estaba escribiendo? —cuestionó el joven, sacando un sobre del bolsillo de su traje.

—¿Cuál?... ¿" El Héroe Encadenado"? ¿O ese que estabas escribiendo sobre la guerra de independencia?

—El primero... —le entregó la carta—. Blue Cross consiguió mi contacto a través del director del Times. Dijeron que estaban interesados en mi obra y me preguntaron si es que tenía algún trabajo terminado que pudiera enviar, y yo les comenté sobre ese texto... Resulta que ahora lo quieren publicar.

—André esa es... ¡Una muy buena noticia! —Claude leyó el largo documento entregado por la editorial, sorprendido por la novedad—. ¡Debemos celebrarlo de alguna manera!

—¿Ya has ido a almorzar?

—Aún no.

—Entonces vayamos al Colonial. Yo invito.

—No, no... De esta vez, yo pago—el ministro objetó, sonriente—. Es tu libro el que estamos celebrando, a final de cuentas. Yo me encargo de los gastos.

—Papá...

—No—se levantó con ayuda de su bastón, agarrando el abrigo azul oscuro que colgaba del respaldo de su silla.

—¿Por qué siempre tienes que contradecir todo lo que digo? En una familia normal, esa sería mi tarea, Monsieur Claude.

—Ambos sabemos que nuestra familia es... algo peculiar—se abrigó y se puso sus lentes de sol, para evitar una futura migraña—. Pero lo que dije aún vale; yo pago, tú callas.

Riéndose, André caminó hacia la puerta junto a su padre.

----

El viaje entre Las Oficinas y el restaurant fue tranquilo, aunque Claude no fuera un gran fanático de los automóviles. Desde el accidente vehicular que casi le arrebató la pierna en el auge de su juventud, sentía cierto recelo y aprehensión todas las veces que se subía a cualquier medio de transporte, fuera o no motorizado. Lograba aguantar sin problemas su miedo en viajes cortos, pero si el trayecto superaba los diez minutos, ya era considerado una tortura personal —a la que prefería evitar durmiendo—.

Teniendo esa opción prohibida por la presencia de su hijo, sintió su nerviosismo escalar a niveles peligrosos. Por ello, cuando llegaron al lugar, saltó como una rana hacia la calle, olvidándose de llevar a su bastón consigo.

Se arrepintió amargamente de su error después de estrellar, con toda pompa y circunstancia, su cara contra el duro suelo de asfalto.

—¿Estás bien? —el chico preguntó, alzando a su padre sobre sus pies y entregándole su muleta.

Claude asintió, aún mareado. Se limpió el traje y se ajustó la corbata, tratando de reparar lo que sobraba de su dignidad, mientras los otros transeúntes lo examinaban, preocupados.

—Nunca estuve mejor.

En seguida miró a ambos lados de la calle con irritación, encarando una a una las personas que se habían aglomerado para observar el accidente —sin prestar ayuda alguna—, con una mueca de desagrado y reproche.

Fue entonces cuando divisó, de reojo, a un periodista de apariencia peculiar y rostro pálido, cuya familiaridad le resultó inquietante. Se trataba del hombre que había redactado e ilustrado el artículo sobre la muerte de su antigua esposa, Elise. El mismo hombre que, con sus métodos nefastos e influencia titánica sobre la prensa, había por poco arruinado su vida política en los meses previos a la tragedia, destruyendo por consecuencia, su preciada vida social.

Le sorprendía, con toda sinceridad, que el periodista siguiera vivo después de tantos años, pero no le gustaba en lo más mínimo volver a verlo.

—¿Entremos? Quiero tener más privacidad— Claude comentó, sin importarle que su hijo percibiera la fuerte preocupación presente en su voz.

—¿Te sientes bien?

—Sí, sí... Solo un poco cansado, eso es todo—mintió, sin resultar muy convincente, retirando su mirada del hombre y llevándola al muchacho.

—Ven, es mejor que te sientes luego.

André entonces lo tomó del brazo y lo hizo cruzar la dorada puerta giratoria que daba al interior del restaurant.

Antes de hacerlo, miró atrás. No sabía quién era el extraño sujeto que hizo a su padre actuar de manera tan sospechosa, pero se alivió al ver que ya se había ido. La pequeña multitud se había dispersado y junto a ella, el desconocido.

Con su mente dando vueltas en circulos, creando un miríada de teorías sobre lo que recién había pasado, el escritor se sentó en una de las mesas de vidrio que había al fondo del restaurante.

Aquel día, como todos los otros días, el Colonial estaba repleto de aristócratas extranjeros, burgueses nacionales, políticos acomodados, y —en general— gente rica. Banqueros, ministros, empresarios, jueces, fiscales, y otros miembros de la alta sociedad, comían, bebían y jugaban, mientras afuera, el resto de la población trabajaba como esclavos para mantener vivo un estatus del que nunca serían parte.

La bulla era ensordecedora, adentro y fuera de su cráneo.

—Aquí lo tiene, monsieur—despertándose su trance a último minuto, alcanzó a escuchar el fragmento final de la interacción entre su padre y un mesero, que les había venido a traer la carta.

Luego de ojear el menú por un puñado de minutos, distrayéndose con el altísimo precio de cada plato, Claude ordenó una caldereta de langosta y una botella de vino blanco 05 —un vino casero creado por el primer dueño del Colonial—. André se contentó con un salmón a la leña, camarones, y una pequeña porción de arroz. Su almuerzo llegó luego de quince minutos de conversación casual.

Antes de siquiera tocar su plato, muchacho no pudo evitar preguntarle a su padre algo que con certeza no respondería:

—¿Quién era la persona que viste allá afuera?

Con una expresión neutral, el ministro bebió un sorbo de su vino y lo miró a los ojos.

—No sé de lo que hablas.

—Ah, papá, vamos... Vi como actuaste en esa calle. Lo conozco monsieur Chassier—le sonrió, en un intento de ablandar su corazón—, sé que viste a alguien a quien conoces.

—No vi a nadie—el ministro insistió—. Hablemos mejor sobre tu libro.

—Ya hemos hablado sobre mi libro...

—¿Cuántas páginas son?

—Trescientos noventa. Volvamos al tema anterior, por favor.

—Dime otra vez de qué se trata.

—Papá, detente ahora—el muchacho imploró, para la frustración de su progenitor—. Dime qué pasó. Por un momento creí que te ibas a desmayar. Nunca te había visto así de nervioso antes.

Claude respiró hondo, jugó con la copa que sostenía por un pensativo instante, y al fin la bajó, dejándola arriba de la mesa con un suspiro profundo. Luego, encajó su mirada con la de André —quien ahora se encontraba envuelto en un inusual estado de silencio, curioso por desvendar la verdad— e indagó:

—¿Realmente quieres saber?

—¿Por qué crees que pregunto?

—Bien... —se dio por vencido, limpiándose la boca con un pañuelo—. En realidad no sé cómo explicar toda la historia... —pausó.

Visualizó a la figura del periodista en su cabeza, analizando su cara, sus gestos, su voz, su todo. Tan solo imaginarlo ya era suficiente para darle vueltas al estómago.

—Papá... me prometiste una historia. Quiero oírla, aún en este siglo.

—Lo sé... —sacudió su cabeza y por instinto volvió a rellenar la copa de vino, el cual bebió con el desespero de un hombre sediento—. El sujeto al que vi afuera, lo conocí hace muchos años.

—¿Antes de que yo naciera?

—Precisamente —dejó la copa a un lado—. Él era un periodista muy famoso en la época en que nuestros caminos se cruzaron, pero sus medios de conseguir información eran... Poco ortodoxos. Para él todo material, toda información, todo tipo de rumor, importaba. El tipo era un genio mediático. Pero yo era y sigo siendo, un político. Y ambos sabemos que la prensa no es muy amable con el gobierno.

—¿O sea que él hizo algo contra tí? —su padre afirmó con la cabeza—. Pero ¿qué? ¿Redactó un artículo? ¿Esparció alguna calumnia?...

—La verdad es que no quiero entrar en detalles. Me avergüenza, bastante, recordar ese particular período de mi carrera. Pero lo que te puedo decir es que ese infeliz no tan solo arruinó mi reputación por unos sólidos diez años, como también arruinó una parte muy importante de mi vida... una parte que nunca recuperaré.

Mientras el melancólico ministro se reclinaba sobre el costado de su silla, agarrando de nuevo su vino para refugiarse detrás del repugnante sabor del alcohol, el dolor en sus palabras hacía eco en la mente de su hijo.

El muchacho quedó impactado al descubrir, en sus ojos, una marea de sufrimiento sin precedentes. Supo de inmediato que sería mejor no volver a insistir en el tema, al menos no por esa tarde. Al final, su padre ya estaba muy viejo y cansado para estresarse por conflictos de su pasado. Ya habían ocurrido; él debía seguir caminando adelante.

Al menos, eso era lo que siempre le había dicho.

—Lo siento—André sintió la necesidad de reconfortarlo.

—No te disculpes, está...

—En el pasado, lo sé—lo interrumpió, acostumbrado a la frase, y cortó un pedazo de su salmón, al que llevó a la boca. No queriendo caer en un silencio incómodo, cambió rápidamente de asunto e ignoró la mirada entristecida de su padre:—¿Y cómo va el proyecto de Ley para subir el sueldo base? ¿Algún avance?

—No... Lamentablemente no hay muchas novedades—Claude comenzó a devorar su propio plato—. ¿Y en el Times? ¿Cómo te va?

—Hasta ahora, todo muy bien. Al menos en la sala de redacción. Pero oí que los repartidores entrarán en paro la próxima semana.

—¿En serio?

—Sí. Y creo que esto ocasionará un gran problema, porque...

Antes de que cualquier otro comentario pudiera ser emitido o escuchado por cualquiera de los clientes de la planta baja, un alarido horrorizado resonó en el restaurante. Los burgueses que se encontraban comiendo en el segundo piso bajaron corriendo por las escaleras, llorando y gritando de manera alborotada, haciendo crecer el pánico y la intriga.

—¿Qué diablos pasó ahora? —preguntó el escritor, limpiándose los labios con un pañuelo.

—No lo sé.

—¿Es mejor que lo averigüemos, no lo crees?

Claude cruzó miradas con André y ambos se levantaron de sus sillas con un salto. Caminando contra la enorme masa de civiles que trataba de escapar del edificio, contra la voluntad de los meseros —que insistían en que aún tenían cuentas que pagar—, ambos padre e hijo al fin lograron llegar al segundo piso, cautelosos en sus pasos.

Ahí, percibieron que un grupo de empleados del restaurante se encontraban parados en fila, mirando ojipláticos al fondo de la habitación, donde un robusto hombre se encontraba sentado sobre el suelo, como títere abandonado. A su alrededor, una pequeña piscina de sangre.

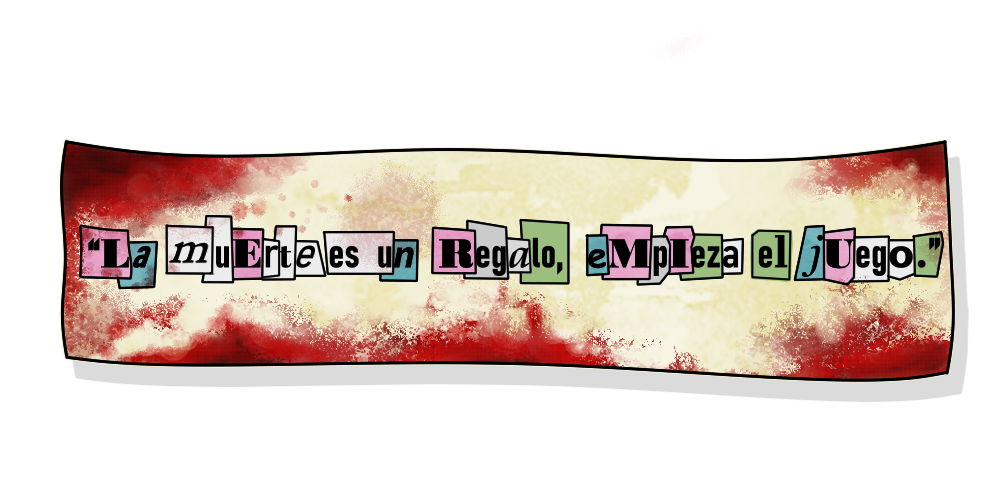

Claude se acercó al cadáver. Sus párpados estaban cerrados, su cabeza había sido aplastada. El cráneo se había partido y parte del cerebro de la víctima se encontraba expuesto al aire. Sin embargo, el aspecto perturbador de la situación no lo sacudió tanto como debería. Eso es porque, a minutos de absorber la gravedad de la escena, logró encontrar cerca de una de las manos del muerto una nota hecha con pedazos rotos de artículos de periódicos, mucho más macabra, retorcida y amenazadora que el crimen en sí.

"¿Qué diablos debe significar eso?"

El ministro sacó sus guantes de cuero desde su abrigo y sin perder su tiempo se los puso. Alzando su mano con lentitud, levantó la cabeza del sujeto por su barbuda mandíbula, no demorando más de algunos segundos en reconocer la cara del infeliz.

—No... no puede ser...

Claude soltó la cabeza del hombre con terror y se apartó con un brinco. El individuo era viejo, calvo, robusto; su nariz era redonda como una papa, y aún ensangrentado, olía a alcohol. Tal como el insoportable padre de su esposa fallecida, Aurelio Carrezio.

—Dios mío... ¿lo conoces? —preguntó André, presionando un pañuelo en contra de su rostro, tratando de bloquear el olor a putrefacción que ya empezaba a infiltrarse en el aire.

—Sí. Busca un teléfono y llama a Marcus. Vamos a necesitar una investigación reforzada sobre esto.

—No es un asesinato común, ¿verdad? —el muchacho inclinó su cabeza hacia la derecha, en un intento de leer la nota.

El ministro, tan asqueado como él, se demoró en responder:

—Es una advertencia. Alguien plantó este cadáver aquí como una amenaza.

—No estoy seguro de que me gusta a donde esto se dirige.

—Me temo que esto es solo el comienzo.

Enseguida, Claude se agachó con una mueca de dolor y recogió la nota de las manos del cadáver, queriendo inspeccionarla de cerca.

—Algo me dices que conoces a la persona que está por detrás de esto.

—No estoy seguro, pero ya tengo mis teorías... Ahora anda a llamar a Marcus y a los guardias. No tenemos tiempo que perder.

---

André descendió las escaleras lo más rápido que pudo. Miró alrededor, desorientado, divisando a un mesero que trataba de limpiar el caos causado por la correría. Gran parte de las mesas de vidrio del primer piso se habían tumbado y roto en el éxodo masivo. Varias tazas de la más fina porcelana se encontraban molidas en el suelo, junto a platos, vasos y cubiertos.

El muchacho, a duras penas esquivando los puntiagudos pedazos de cristal entre sus pies, se acercó al funcionario y le preguntó si tenían algún teléfono. El hombre permaneció callado, pero apuntó hacia detrás del balcón del bar, a una puerta que conducía a la bodega. André corrió ahí e intentó abrirla. Pero, por más fuerza que hiciera, no lo lograba.

—¡Hey! ¡Monsieur! —llamó la atención del mesero otra vez—. La puerta está cerrada.

—No, solo está atascada... A veces pasa. Dele un empujón y se abre.

—¿Seguro?

El hombre sacudió la cabeza.

—Use toda su fuerza, verá que se abre.

—Bien, entonces...

El muchacho tomó distancia. Se lanzó en contra de la dura placa de madera, que —por su edad y su frágil estado— se desprendió de sus bisagras y lo llevó derecho al piso polvoriento de la bodega. Su sorpresa fue tal, que no logró detener el impacto con sus manos y acabó cayéndose sobre su nariz. Dolorido y desorientado, gruñó en absoluta miseria, luchando por recobrar su compostura.

Lo primero que escuchó al levantar la cabeza, fue una agitada voz femenina, que rugía histérica afuera.

—¡Qué diablos...Michael! ¿Qué ocurrió aquí? —el mesero le contestó algo indiscernible a la mujer y enseguida ella trotó hacia la bodega—. ¡Dios santo! ¿Está usted bien? —se agachó al lado de André, poniendo una mano sobre su espalda, ayudándolo a sentarse.

"Mala idea." pensó al instante, sintiendo como la sangre corría libre por su cara.

—Sí... Lo estoy. Gracias.

Intentando recuperar su lucidez y deshacerse de su mareo, fijó su vista sobre la dama, anclándose en su figura esbelta. Su rostro era fino, sus labios también. Tenía el cabello negro recogido en una trenza que le caía sobre el hombro y llevaba puesto un vestido azul oscuro, cubierto por un abrigo de color similar. En su cuello, blancas y costosas perlas se colgaban.

—¡Hey!... ¡A usted lo conozco! —ella exclamó, luego de ojearlo de vuelta—. Es el hijo del ministro Chassier, ¿no?

—Mi reputación me precede... —se rio, al correr una mano por la cara y empaparla de sangre.

Su simple intento de abrir la puerta le había roto la nariz. Excelente.

Tomó un pañuelo que tenía en el interior de su chaleco y lo aproximó a la zona del desastre. Dejó escapar un leve gruñido de agonía al tocar el cartílago. Contó hasta tres y puso a su nariz de vuelta en su debido lugar. Al hacerlo dio un leve salto de dolor y la muchacha hizo una nueva mueca de espanto, mezclada con pena. Quiso reírse de nuevo de su expresión angustiada, pero no lo hizo.

—¿Está seguro que está bien?

—Si... Gracias—bajó el pañuelo y estiró su otra mano, limpia—. Me presento, soy...

—El hijo del ministro. Eso ya lo tengo bien claro.

—André. Mi nombre es André. ¿Y usted es?...

—Victorie Lavoie, un placer—ella le dijo, con una sonrisa corta—. Ahora, ¿qué tal si nos levantamos y usted me explica qué ocurrió allí afuera?

—Esa es una idea a la que apoyo, pero me temo que tengo que usar el teléfono primero. Fue por eso que vine a parar aquí en primer lugar, debo alertar a la policía sobre lo que pasó arriba...

—Eso no será necesario. —una tercera voz lo interrumpió.

Ambos jóvenes miraron a la entrada de la bodega y se depararon con un hombre de unos setenta años, de baja estatura, gordinflón y de piel gruesa, parado bajo el dintel de la puerta. Sus labios se encontraban escondidos por un grueso bigote blanco, que por años había crecido y mantenido con orgullo. Sus ojos, escondidos por pliegues de piel flácida y un centenar de arrugas.

El uniforme que vestía seguía el modelo estándar del Departamento de Policía Nacional —camisa, pantalón, gabardina, cinturón Sam Browne, quepi y botas de cuero—, pero era completamente negro, lo que indicaba su alto rango. La única excepción a la regla eran los botones, aiguillettes, y la epaulette que reposaba sobre su hombro izquierdo, que eran plateados. Se veía intimidante de lejos, pero aquellos que conocían al anciano sabían que el todo menos eso.

—Marcus... —el escritor se levantó del suelo—. Que bueno que llegaste—ambos se estrecharon la mano como los viejos conocidos que eran, mientras Victorie, en silencio, observaba la interacción a un lado.

—Buenas tardes, chico... —le dio unos golpecitos en el brazo y miró a la dama—. Buenas tardes a usted también, mademoiselle* Lavoie. ¿Estará su padre?

—Mi padre está en un viaje de negocios por el momento—informó, para el incómodo de Pettra—. Yo estoy a cargo del Colonial.

—Espera... ¿tú eres la hija del dueño de este lugar?

—En efecto—le respondió a André—. Ahora si no les molesta, me gustaría saber qué está ocurriendo en mi restaurante. ¿Por qué está usted, monsieur Pettra, aquí? ¿Y por qué todo mi primer piso está destrozado? —los dos hombres se miraron—. ¿Qué ocurrió mientras estuve fuera?

Tomando un paso hacia adelante, Marcus dijo, con un tono compasivo:

—Según me dijeron sus empleados, un asesinato.

Al recibir la noticia, la expresión de la señorita cambió drásticamente. Su curiosidad había sido extinguida de un segundo a otro; en su rostro no restaba nada más que temor y recelo, y la pizca de lo que parecía ser —si André no se equivocaba— ira.

—¿Quién?

—¿Quién qué, mademoiselle?

—¿Quién ha muerto? — ella le preguntó con sequedad al jefe del departamento de policía.

—No lo sabemos todavía—él replicó, cruzando los brazos. —Yo y mis hombres acabamos de llegar...

—De hecho, Marcus... creo que mi padre sí lo sabe. Actuó de manera muy extraña cuando vio el cuerpo, y no fue sólo un shock inicial por haber visto al cadáver. Yo creo que él sabe quién hizo esto.

—¿Tu padre está aquí?

—En el segundo piso.

—Con su permiso, entonces. No puedo dejar al ministro esperando.

Con aquella breve excusa, Marcus se fue tan rápido como había llegado, dejando a ambos André y Victorie a solas en la bodega. La quietud entre los dos se volvió molesta al instante, por lo que el escritor trató de intervenir y terminarla:

—Y... ¿qué tal un café? Mientras esperamos a que más información llegue de allá arriba, me refiero. Al menos que usted quiera subir y ver que pasó...

—¿Café? ¿Hay un asesino a sueltas y usted quiere tomar un café?

—¿Qué más podemos hacer? No es como si sepamos cómo ayudar a atraparlo.

—Lo acabo de conocer, usted podría ser el asesino.

—Soy el hijo del ministro de justicia.

—Los títulos no nos hacen inocentes.

—Tal vez. Pero si yo fuera el culpable de este crimen, ya la hubiera matado. Estamos los dos a solas, todos los clientes del primer piso ya se fueron... Podría ejecutarla sin ningún problema, ¿no?... Además, ¿por qué seguiría por aquí? Mi primer instinto sería huir. El instinto de cualquier persona con sentido común, me corrijo, sería huir.

—...Touché—concedió Victorie; su temor desapareciendo detrás de una cálida sonrisa—. Muy bien. Solo un café.

—Con eso me basta.

André le ofreció la mano, pero la muchacha lo ignoró por completo. Salió de la oscuridad de la bodega a paso acelerado y —dándose la vuelta con una expresión seria— le preguntó:

—¿Vamos?

Cautivado por su belleza y por su actitud austera, al joven le tomó un minuto responder.

—Ah, sí. Vámonos.

---

Con pasos ágiles, Marcus Pettra subió corriendo la enorme escalera circular del restaurante. Al llegar al segundo piso, se apoyó sobre sus rodillas, tomando un instante para recobrar su aliento. Aun jadeante, se estiró y siguió caminando, como si nada hubiera pasado.

Cruzar las ruinas dejadas por la muchedumbre le dejó un sabor desagradable en la boca; la escena del crimen en sí era una que ya conocía muy bien. Había almorzado en aquel lugar todos los días, durante casi cinco décadas. Tenía memorizado todas las pinturas e imágenes que cubrían las paredes, los detalles en dorado que decoraban las toallas de las mesas, la textura del parquet taraceado del suelo. Era un ambiente pletórico de alegrías, atado a miles de recuerdos, donde casi siempre se sentía seguro y en casa. Un ambiente donde nunca hubiera pensado que un crimen de tales proporciones tomaría lugar.

Con los hombros pesados, atravesó las mesas tumbadas y los charcos de cristal triturados, deteniéndose con un suspiro al lado de Claude —quien se hallaba en un atípico estado taciturno, observando el cuerpo encontrado por los clientes del restaurante, cubierto con un fantasmagórico lienzo blanco—. Junto a él, un grupo de cadetes de la policía también se encontraban mirando al muerto, inútiles y espantados.

—Claude, que bueno verte—le dijo, apreciando el charco de sangre que se extendía hasta la punta de sus zapatos.

—Marcus—el hombre se volteó, aliviado y a la vez sorprendido por su repentina aparición—. También es bueno verte, más de lo que te imaginas... Pero, ¿cómo llegaste tan rápido?

—Estaba resolviendo unos asuntos pendientes en la notaría de la esquina cuando escuché la conmoción y vine a ver qué pasaba. Cuando me dijeron que encontraron un cadáver, no me lo creí... Pero veo ahora que sí es cierto—soltó una risa sin humor, señalando al inmóvil desgraciado a sus pies—. ¿Ya lograron identificarlo?

—No de manera oficial... Pero quítale el lienzo y mírale la cara—sugirió con un tono de suspenso.

En vez de agacharse, el anciano le repasó la orden a uno de los cadetes, que removió la tela del rostro hinchado y golpeado del difunto, dispersando al aire un intenso olor a carne podrida, que hasta ahora él no había sentido. Quitándose el sombrero de la cabeza, lo usó para proteger su nariz del metálico, revoltoso aroma que se erguía y con una expresión asqueada, examinó su rostro, curioso y familiar.

No le costó nada acordarse de su nombre. Ya había visto las líneas y montes de su piel muchas veces, cuando estas aún eran sutiles y delicadas, cuando sus vidas aún eran inocentes y estaban entrelazadas... Cuando solían ser amigos.

—¿Aurelio? —Marcus inquirió con un tono de sorpresa—. ¿Es Aurelio? ¿Nuestro Aurelio? ¿Tu suegro?

Una pausa conmovedora antecedió la breve respuesta del ministro.

—Sí... Al menos creo que sí.

—Lo... lamento, Claude.

—No, no lo hagas, tú más que nadie sabes todo lo que este... pedazo de mierda hizo en vida. No merece la pena, ni la consideración de nadie.

—No lo lamento por él. Lo lamento por ti, por Elise—el viejo aclaró, cruzando los brazos—. Sé que aún te duele hablar de ella.

—Es complicado.

—No, no lo es.

—Marcus...

—No, Claude, no lo niegues. Vi en primera mano cómo perderla te afectó—él insistió—. Y es por eso que te pido que vayas a casa ahora.

—¿Qué?

—Dudo mucho que estar aquí, vigilando su cuerpo te hará algún bien.

—Debes estar bromeando.

—No, no lo estoy. Busca a André, vete de aquí, regresa a casa... Yo me encargaré de la investigación.

El ministro pensó en responderle con algún comentario afilado, pero reconsideró a último minuto. No era necesario ser tan bruto, en especial al frente de todos esos gendarmes. En cambio, decidió exhalar toda su frustración y aceptar su pedido con cordialidad.

—Como prefieras—concordó, sacudiendo la cabeza—. Pero quiero que descubras todo lo que puedas sobre las actividades de Aurelio, todo lo que hizo antes de morir. Sabes que después de vender todas sus propiedades aquí en Carcosa desapareció. Quién sabe qué habrá hecho en ese tiempo solo. Tal vez esto solo sea un ajuste de cuentas con alguien. Lo que no sería sorprendente, tenía tantos enemigos...

—Es posible—el anciano añadió y le dio unas palmadas en el brazo—. Te mandaré el reporte así que la primera parte de la investigación esté concluida.

—Gracias—Claude contestó y se giró hacia los cadetes—. Con su permiso, caballeros.

Antes de irse, le echó una última mirada al muerto, observando con temor su corpulenta figura. Pese a que el individuo no le agradara en lo más mínimo, no podía negar que verlo en una situación tan deplorable lo afectó, más de lo esperado. Aquel fue un crimen desalmado, cruel, que por años no había presenciado. No desde la muerte de su esposa.

Se reprendió mentalmente. Sabía que no sería de ningún uso recordarse de ella en ese momento. Distraído, se dio la vuelta, a su espalda escuchando a Marcus reprochar a los oficiales por su falta de proactividad, y bajó las escaleras.

Se sorprendió al encontrar a André sentado lado a lado con una muchacha —a quien él logró identificar como la hija del dueño del restaurante—, participando en una animada conversación. Él trazaba sus dedos sobre el circular borde de una taza de café, mientras escuchaba ávidamente la voz de su acompañante, quien le relataba cosas que, desde la lejanía, Claude no alcanzaba a discernir.

Estaban tan conectados, tan interesados en su charla, que al ministro le dio lástima molestarlos. Decidió entonces dejar una nota con uno de los meseros que intentaban arreglar el desmedido caos de la planta baja, advirtiéndole a André que ya se había devuelto a la mansión y que lo esperaba allá para la cena.

Sin nada más que hacer o que decir, el político salió del restaurante, miró otra vez al gigante y llamativo letrero negro, con las enormes letras doradas que formaban el nombre Colonial, y se preguntó:

"¿Por qué mi paz tenía que ser destruida justo ahora?"

Angustiado y nervioso, bajó el mentón otra vez. Necesitaba un momento a solas para meditar, con urgencia.

Tal vez un paseo por las calles de Carcosa antes de volver a casa no le haría tan mal.

-----

* "Mademoiselle": "Señorita" en francés.

---

Dibujito de André jeje:

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top