20. GHOST

Note: Di-repost sebelum nanti dihapus untuk kepentingan penerbitan

I Will Forget It

I Won't Let You

"Wow! Aku nggak nyangka kamu lumayan juga!" seru Marc tepat di daun telingaku.

"Aku lulusan institut seni," kataku tanpa bermaksud membanggakan diri, kedua tanganku terus mengelus tanah liat basah yang diletakkan di atas meja treadle wheel (alat pemutar dengan pedal dalam teknik pembuatan keramik), berusaha membuatnya berbentuk. "Meski ini bukan keahlianku. Sama sekali." Aku tertawa.

Marc mengangkat kedua tangan yang semula membimbingku dalam uji coba untuk senang-senang saja.

"Apa spesialisasi yang kamu ambil?" tanya seniman Thailand dengan bahasa Inggris patah-patah yang merelakan meja kerjanya kami pinjam sebentar.

"Desain komunikasi visual," jawabku tanpa mengalihkan perhatian pada bentuk pot yang mulai bikin aku kepayahan. "Ahhh!" seruku, gerak kaki dan tanganku mulai tak seirama. Seniman itu menertawakanku kemudian bicara pada Marc sambil memperagakan apa yang harus dilakukannya sebelum gagal total.

Dengan cekatan, Marc yang duduk di belakangku segera mengambil alih. Aku menyerahkan urusan tanah liat sepenuhnya pada Marc tanpa berhenti mengayuh pedal. Posisinya sebenarnya kurang nyaman. Kedua lengannya melewati lenganku, sedangnya pinggulku berada tepat di antara dua kakinya. Tapi, Marc pria yang sangat sopan dan baik, jadi aku sama sekali tak canggung ketika kami akhirnya main tanah liat berdua.

Marc ternyata cukup pandai. Dia menahan kembali bentuk tanah liat yang hampir jatuh di tanganku, perlahan menaikkannya hingga membentuk kerucut. Ketika putaran pedal di kakiku mulai menemukan ketukan yang pas, tanganku kembali terjun membantunya menekan bagian samping untuk memadatkan tanah liat. Dia memintaku menyingkir karena harus memperbesar lubang dan mempertegas bentuk yang kutahu membutuhkan konsentrasi tinggi.

"Yang barusan itu romantis, kan?" Dia mengekeh penuh canda. "Kalau kamu tahu maksudku, kamu pasti malu."

"Maksudmu seperti Demi Moore dalam film Ghost?" tanyaku merujuk pada adegan romantis dalam judul film itu. Meski film itu populer saat aku masih bayi, tapi gaungnya terdengar sampai satu dekade kemudian. Bahkan lebih.

"Wah kamu tahu film itu? Itu film romantis paling sensual pada masanya. Sejak itu, aku menyesal tidak mengambil seni rupa murni," dengus Marc, membasahi tangannya sebelum kembali berkutat dengan tanah.

"Hanya karena film?"

"Iya. Yah sebetulnya jauh sebelum itu aku memang sudah suka melukis di atas kanvas, tapi ayahku tak mengizinkanku menekuni dunia seni. Setelah itu, mungkin sesuatu yang terpendam dalam diriku muncul ke permukaan, aku belajar di studio-studio seni, tapi yah ... karena pekerjaan, dan ini, dan itu ... akhirnya hanya jadi hobi."

"Bukan karena kamu ingin membuat adegan seperti itu di studio-mu sendiri, kan, Marc?" Gantian aku menggodanya.

"Yah itu salah satunya."

Tawa kami berderai.

Diam-diam, aku melirik pada Edward yang sibuk sendiri di depan tungku bersama beberapa asisten seniman pemilik studio.

Saat film yang dibintangi Demi Moore dan Patrick Swayze itu begitu populer pada awal tahun 90an, dia sudah menikah dengan mendiang istrinya, bukan? Apa mereka menonton film itu dan memujanya seperti mayoritas pasangan dimabuk asmara pada masa itu? Mungkin saja, sebab mama juga mengaguminya. Aku menemukan kepingan laser disc koleksinya di rumah lama.

Melihat Ed begitu mendukung bisnis Mike, apa dia juga pecinta seni rupa sejak ia muda? Apa dia juga pernah bemesraan dengan mendiang istrinya menggunakan referensi adegan yang sama?

"Lita, cuci tanganmu, sebentar lagi makan siang," suruh Marc.

"Oke."

Ini kesempatanku bicara dengan Edward. Sejak aku dan Marc jajan Foi Thong dan dia memilih jalan duluan, kami nggak ada waktu mengobrol. Di studio, kami asyik sendiri-sendiri. Aku dan Marc menjajal membuat tembikar, sedangkan dia pindah-pindah nyari informasi tentang pengrajin Nielloware. Selebihnya, asyik menunggui tembikar pesanannya diwarnai.

Selesai cuci tangan, dia malah nggak lagi tampak di tempatnya semula. Padahal aku jelas-jelas bilang ke dia aku mau cuci tangan supaya kami bisa makan siang bersama.

"Ed jalan ke studio sebelah," beritahu Marc. "Sana susul dia, palingan belum jauh. Jangan biarin dia terlalu lama di sana, ajak makan siang."

Betul juga, Ed belum jauh. Mukanya masam waktu menoleh mendengar panggilanku. Kenapa, sih, dia? Masa tersinggung gara-gara kubilang Marc tampak jauh lebih muda darinya? Emang kalau lebih muda selalu lebih keren apa? Dilihat dari sudut mana pun, jelas dia lebih memesona. Kami berjalan beriringan.

"Kata Marc, kita makan siang dulu aja," kataku.

Diabaikan.

"Ed ... kamu ngapain ke studio sebelah lagi, urusan kita sama tembikar kan udah beres. Nanti kamu malah belanja yang nggak perlu," cerocosku.

"Patchit bilang, studio sebelah punya kenalan pengrajin nielloware," kata Ed pelan. "Aku mau nanya sebentar, kamu makan siang aja dulu sama Marc kalau udah lapar."

"Oh ..., cuma sebentar aja kan nanyanya?" tanyaku, memutuskan tetap membarengi langkahnya.

Ed melirik. "Bersenang-senang ya, sama Marc?" balas tanyanya sengit.

"Lumayan," ucapku ketus. Mendadak, aku berubah pikiran karena sikapnya. "Ya udah kalau cuma sebentar, aku di sini saja."

Langkah Ed tertunda, badannya berbalik kepadaku yang siap kembali ke studio. "Oh kupikir kamu berniat lebih aktif membantu," katanya, mencegahku pergi. "Jadi lebih asyik mainan tanah liat dan membicarakan film romantis saat dia masih remaja?"

Oh my God ... jadi benar dia juga berpikir ke arah sana, persis seperti Marc. Dasar orang-orang tua zaman sekarang.

"Kami membicarakan tembikar," tukasku kesal. "Lagi pula, seharian kamu ke sana kemari sendiri, seolah sengaja supaya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sibuk inilah, itulah, mungkin Marc lihat kali aku bosan ngikutin kamu ke mana-mana, tapi dianggurin, makanya dia lebih banyak mengajakku mengobrol."

Ed menggeram tertahan. "Apa Marc tahu sesuatu?" tembaknya tanpa basa-basi, menghindari tuduhanku. "Soal kita?"

"Kita?" ulangku kaget. "Nggak ada soal kita, Ed. Kalaupun ada juga soal aku, tapi Marc tidak tahu apa-apa."

"Marc cukup dekat dengan Mike, aku tak mau kalau—"

"Oh ... jadi itu yang kamu takutin?" celaku memotong. "Jangan khawatir, aku akan membiarkannya tersimpan di perutku sampai besok pagi, lalu kukeluarkan di closet. Flush. Gone. Aku nggak cerita apa-apa sama Marc, dia juga nggak nanya."

"Apa maksudmu flush ... and gone? Seperti kotoran? Kamu anggap kotoran?" tanya Ed dalam nada membisik, takut ada yang mendengar.

Menurutku dia bersikap sangat kekanakan untuk pria seusianya. Iya, kan? Aku tahu orang tua kebanyakan punya penyakit gampang tersinggung, tapi masa dia tidak tahu kiasan seperti itu?

"Maksudku akan kubuang, kuanggap tak terjadi, dan kulupakan," jelasku tak sabar.

Alisnya masih mengerut di tengah, meski matanya tak lagi memincing tajam. Semula, ia menatap wajahku, tapi saat aku mengangkat dagu dengan sengaja seperti menantangnya, pandangannya mulai beralih fokus ke puncak kepalaku seolah-olah akan tumbuh pohon kacang di ubun-ubunku.

"Apa lagi?" tanyaku.

"Kalau akan kamu buang dan lupakan semudah itu, untuk apa dari awal kamu ucapkan? Mencoba-coba keberuntungan?" tuduhnya.

"Memangnya aku punya pilihan lain, kecuali aku punya mesin waktu seperti dalam serial Quantum Leap—"

Mata Ed sontak membelalak sampai aku tersentak tanpa tahu kenapa dia memelotot. Sebelum kalimatku tuntas, mulutnya sudah membuka lebar menyedot banyak udara di sekitarnya. Namun, bukannya lantang, dia malah mendesis, "Hooow ... dare you ... are you mocking on my age again?"

Aku malah nggak paham maksudnya.

"Itu serial tahun berapa? Apa kamu mau bilang aku sudah tua?"

"Ya ampun Ed!" Kusentuh dadaku sendiri sambil menggeleng sepenuh hati. "Kamu bersikap persis seperti Ed yang di Burkett and Rundle"—saat dia tersinggung soal komenku tentang sahabat pena—"kalau aku mau menyinggungmu, aku bakal bilang Macgyver—oh wait, it's not old enough for you, right?—I don't know, apa kamu tahu Quantum Leap itu dijadiin referensi film Ramadhan Dedi Mizwar saat aku masih remaja? Itu ceritanya bisa lompat-lompat lorong waktu, Ed, aku menyebutnya karena itu yang kuingat, bukan mengolok-olok!"—aku nggak percaya aku menjelaskannya—"Aku nggak pernah sekalipun mengolok-olok usiamu! Kamu yang berpikir begitu entah karena apa!"

Edward berdeham. Kelihatan malu sendiri. "Ada apa dengan Quantum Leap?"

"Lupakan!" kibasku.

Tapi dia menahan lenganku. "Ada apa?"

Sengaja kubunyikan napasku supaya dia tahu aku benar-benar tak suka. "Ya kalau aku bisa memutar balik waktu, aku mungkin akan kembali ke sore kemarin dan menahan diriku buat nggak mengakui perasaanku ke kamu. Aku nggak tahu apa yang lebih baik, menyembunyikannya seumur hidup, atau memberitahumu dan menjadikan pengakuanku bulan-bulanan perasaanmu yang mudah tersinggung!"

"Ya aku minta maaf kalau gap usia di antara kita membuatku salah paham tentang makna kiasan flush and gone." Dia memutar bola matanya.

"Itu bahkan bukan kiasan masa kini atau apa, aku mengibaratkannya sendiri. Mungkin kamu memang selalu berpikiran negatif soal aku, Ed. Lagi pula ... apa maumu sekarang? Kamu ingin tak seorang pun tahu, tapi keberatan ketika kubilang akan kulupakan?"

"Bukan begitu, apa mudah buatmu melupakannya begitu saja?"

"Itu urusanku!" Aku membentak. "Mudah atau tidak itu bukan urusanmu, kamu tinggal menganggapnya begitu supaya kamu tidak mencurigai setiap tindak tanduk atau ucapanku."

Dia membuka mulut, tapi aku menahannya. "Cukup," kataku. "Aku nggak bermaksud tak sopan, Ed. Tapi aku tak mau kita membahasnya lagi."

"Satu pertanyaan," katanya.

Aku menanti.

"Apa yang membuatmu menyukaiku?"

Oh ya ampun ... aku benar-benar tidak punya keahlian menghadapi orang tua. Kukibaskan tanganku ke udara sambil melangkah pergi, bahkan tak kudengar saat Ed tetap bertanya—"apa karena usiaku?"—sial. Seharusnya aku nggak ngomong apa-apa. Usia? Apa hubungannya? Kalau boleh milih, aku juga ingin bertemu dengannya saat ia masih muda.

"Where is Ed?" Marc menyambutku.

Saking kesalnya, aku enggan menjawab pertanyaan Marc. Maksudku, aku harus gimana lagi, coba? Ditolak, kuterima. Kubilang akan kulupakan—aku sudah menyadari kebodohanku—dia malah mencari-cari cara untuk membahasnya. Huh. Semua ini gara-gara ketololanku sendiri.

Akhirnya, untuk mengabaikan kedatangan Edward kembali ke studio (dia tak jadi mengunjungi studio tetangga), kuhabiskan waktu membuka ponsel dan menemukan pesan Nad. Tulisnya, Lit, seriously. I think you need to report about the stalker. Aku tidur di rumahmu karena jalan ke apartemenku banjir, saat bangun tengah malam, aku yakin ada seseorang berdiri di bawah tiang listrik di seberang jalan. Aku takut sekali semalam. Malam ini aku tidur di tempat Tania.

Aku mencoba menelepon Nad, tapi dia tak menjawab.

Benarkah itu? Mukaku langsung pucat membayangkan insiden mengerikan pada malam di mana aku bertemu Ed pertama kali. Kupikir, hal itu tak akan terjadi lagi. Kalau Nad benar, berarti orang itu memang berniat mengikutiku, bukan hanya orang jahat yang kebetulan melihatku berjalan sendirian malam-malam. Apa sebaiknya aku melapor? Tapi, apa aku akan dipercaya kalau tak punya bukti?

Masih dengan pikiran berkecamuk, aku merespons panggilan makan siang Marc tak antusias. Kuikuti langkah mereka berdua jauh di belakang sambil mengecek pesan-pesan lain. Ada beberapa panggilan Mike yang kuabaikan karena masih malas atas tudingannya kemarin, tapi pesannya tak bisa kubiarkan. Salah satunya berbunyi: Flowers keep flooding in our office. I don't know how, but you must tell that guy to stop! Setelah kamu pergi, bunga datang dua kali sehari. Nina sampai bingung harus naruh di mana.

Apa mereka orang yang sama?

Padahal kupikir pengirim bunga itu sama sekali tak berbahaya.

Jelas, konsentrasiku buyar gara-gara ketakutan. Soal stalker itu aku memang ngeri membayangkannya. Namun, buatku si pengirim bunga justru jauh lebih meresahkan. Aku membiarkannya mengirimiku bunga tanpa melacak dari toko mana dikirimnya, atau mencurigai seseorang, aku hanya menganggapnya konyol. Sampai kantor nanti, aku harus mengumpulkan petunjuk. Mungkin bisa kumulai dari sejak kapan bunga-bunga itu mulai datang. Ya. Aku tidak pernah membuang kartu ucapannya. Kubalas pesan Mike supaya meminta Nina menyimpan kartu, siapa tahu ada petunjuk di sana.

Menjelang petang, kami mengakhiri kunjungan Kohkret. Patchit mengajak kami makan malam di rumahnya, tapi terpaksa kami tolak. Besok aku dan Ed bertolak ke Phuket, malam ini harus berkemas dan menitipkan sebagian barang ke pihak hotel. Terus terang, pikiranku tersita cukup banyak gara-gara pesan Nad dan Mike sehingga kekesalanku pada Ed rasanya tak begitu berarti.

Marc memberiku pelukan perpisahan. Sebelum kami saling lepas, dia berhenti sebentar tepat di sisi kepalaku, "Take care of him," bisiknya. "He's been through a lot."

Meski mengernyit heran kenapa dia berpesan penuh arti begitu, aku menyanggupi sambil mengecup pipinya.

Aku tak menyangka hati Edward begitu tertutup awan kelabu prasangka buruk, kupikir dia mendiamkanku sepanjang perjalanan karena perdebatan kami di depan studio yang berlanjut kuabaikan gara-gara banyak pikiran, ternyata bukan. Paling tidak, bukan sepenuhnya tentang itu.

Di depan pintu kamar, karena malas bertengkar, aku berniat langsung masuk dan bicara dengannya lagi besok saat kepala kami kembali dingin. Buktinya, tadi pagi kami mengawali hari dengan baik. Akan tetapi, betapa terkejutnya aku ketika lengan Ed melewati bahuku dan mencegah kartuku terpindai scanner.

Aku berbalik. Mengancam. "Ed, please. I don't wanna fight."

"I wanna talk," katanya bersikeras.

"Aku capek Ed, besok pagi saja."

"I can't wait that long!" bentaknya seperti kehilangan kontrol.

Ada apa, nih? Aku menelan ludah. Apa yang kulakukan sampai dia semarah ini? Apa dia sebegitu risih karena kejatuhan cinta gadis seusia putranya? Ya ampun ... bagaimana caranya supaya dia melupakan sore gila itu?!

"Aku tidak bisa tidur semalam. Were you sleeping well?" tanyanya gelisah.

Aku mengangguk. Malah, sangat nyenyak setelah mengompres mataku dengan air dingin.

"Lita ...,"—dia mendesakku hingga punggungku menabrak pintu—"Kamu serius atau sedang mempermainkanku soal pengakuanmu?"

Bahuku jatuh. "Mau berapa kali kamu bahas ini, Ed? Aku bisa gila kalau kamu terus begini."

"Just answer my question."

"Aku serius," tegasku.

"Lalu kenapa kamu bemesraan dengan Marc selama di Kohkret?" Rahangnya menggeretak kuat sampai aku bisa mendengar gigi-giginya bergesekan.

"Ed, aku nggak tahu apa maksudmu, tapi kelihatannya kamu berhalusinasi. Now step back, how if someone come and witness us like this?!"

Dia menarik tubuhnya beberapa inchi. "You kissed him!" desisnya.

"Ya ampun! Aku cium pipinya karena hari ini kita berpisah dengan Marc dan baru akan ketemu beberapa hari lagi sebelum pulang ke Jakarta. Kalau tadi ada Kiet, aku mungkin juga akan memeluk dan mencium pipinya! Bukannya itu budaya Amerika kalian? Aku cuma menyesuaikan!"

Seperti biasa kalau tuduhannya kupatahkan, dia buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. "Kamu nggak jawab pertanyaanku."

"Apa lagi?"

"Soal kenapa kamu menyukaiku."

"Entahlah Ed, aku nggak tahu. Kalau kamu nanya apa yang tak kusukai darimu, aku bisa menyebut semuanya, satu-satu dengan keterangan dan kritik saran kalau perlu, tapi kalau kenapa aku menyukaimu, aku tak tahu."

"Apa karena usiaku?"

"Serius, nih, Ed?"

"Apa karena usiaku yang seusia ayahmu? Kamu tumbuh tanpa sosok ayah, bukan? Kalau kamu juga begitu cepat dekat dengan Marc, apa semua orang cukup bagimu asal usianya lima puluhan?"

Tanganku bergerak lebih cepat dari mulutku yang sebenarnya juga sudah siaga melontarkan kata makian. Namun, Ed berhasil mencengkeram pergelangan tanganku sebelum mendarat di pipinya.

Bukan hanya itu, dia melakukan sesuatu yang membuatku mengutuk tindakannya dalam hati.

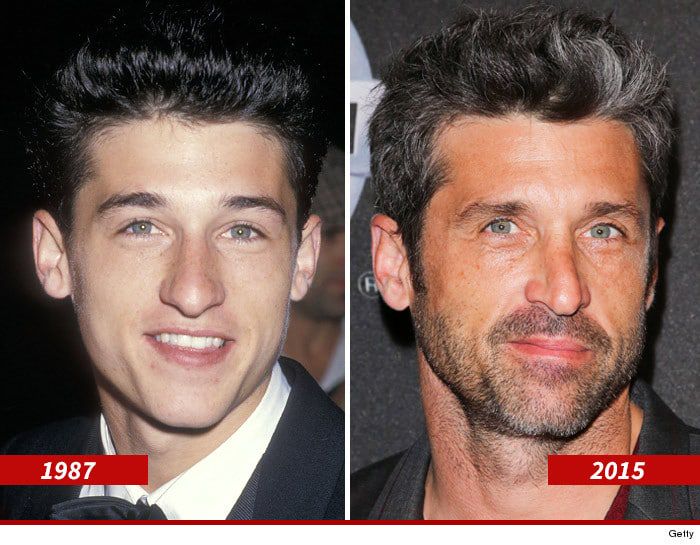

Ed when he met Febi VS Ed when he met Lita

(Now you know some guys look much better on their 50s)

Update kalau semua part udah 1K votes.

Silakan nebak-nebak itu Om Ed mau apa :3

Bye,

Kin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top