9 | Tim Keamanan Pondok

“MUH! Muhyi!”

Melupakan ayat yang tengah dihafalkannya, Muhyi mengalihkan tatap ke arah sumber suara. Melihat siapa yang kini berdiri di ambang pintu sana, Muhyi kontan menenggakkan tubuh. Menatap Halim, ketua pengurus asrama, dengan kening berkerut.

“Ditunggu Abah di kantor pesantren.”

Mendengar hal itu, Muhyi bangkit segera. Setelah mengamankan Al-Qur’an di tempat seharusnya, ia berjalan menghampiri Halim. “Mau apa ya, Kang?” Jujur saja, kendati berstatus sebagai putranya, Muhyi selalu merasa gugup setiap kali dipanggil oleh Kiai Muhsin.

“Enggak tahu. Ada Alif sama Hamzah juga. Kamu enggak bikin keributan lagi, ‘kan?” tanya Halim seraya merangkul bahu Muhyi. Beriringan mereka berjalan menjauhi aula menuju kantor pesantren.

“Sesering itu ya, aku sama si kembar ribut?” cetus Muhyi selagi bola mata hitamnya berotasi. Halim hanya tertawa saja melihat adik asuhnya itu cemberut.

“Katanya maulid akbar kali ini bakalan megah banget. Untuk pertama kalinya pondok kita ngundang Kiai-Kiai besar. Pengajiannya dibuka untuk umum juga. Kamu sama tim hadrah udah siap, ‘kan?”

“Siaplah!” Muhyi dan para personel hadrah sudah latihan dengan keras beberapa minggu ini. Ia tidak akan mengecewakan para jemaah pengajian nanti. Terlebih ini untuk pertama kalinya Pondok Ulul Ilmi mengadakan acara tablig akbar yang megah.

Biasanya setiap memperingati maulid nabi dan acara-acara Islami lainnya pesantren hanya mengadakan tablig akbar biasa saja. Yang mengisi ceramah hanya Kiai dan para Asatidz Ulul Ilmi, tidak sampai mengundang Kiai Pesantren lain.

“Siplah! Kalau gitu Kang Halim balik ke asrama dulu, ya?”

Muhyi mengangguk. Melepas tatap dari Halim untuk kemudian melangkah masuk ke dalam kantor. Benar, di sana sudah ada Alif dan Hamzah, juga Kiai.

“DI acara maulid nanti, kamu tidak jadi vokalis hadrah dulu, Muhyi.”

Mata Muhyi kontan menyipit. Menatap Kiai dengan bingung. Ia sudah latihan dua kali lebih keras, tetapi kenapa Kiai justru memintanya untuk tidak tampil?

“Bersama Alif dan Hamzah, kamu masuk Tim Keamanan Pondok dulu. Gantiin Hinan.”

“HAH?” Kompak Hamzah dan Alif saling pandang sebelum melempar tatapan tajam pada sang pengasuh pondok—yang sekaligus Ayah mereka.

“Abah gimana, sih? Mana bisa kita jadi tim keamanan!“ seru Hamzah meloloskan protes.

Kiai menarik senyum. Menatap ketiga putranya dengan serius. “Bisalah. Nanti kalian amanin bagian barat pesantren, ya? Karena ini acaranya ngundang jemaah luar, pastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sekitaran pondok. Juga biasanya saat acara seperti ini, selalu ada kesempatan buat santri-santri melanggar tata tertib. Kalian kontrol dengan baik. Paham?”

“Tapi, Abah. Masa sih sama Muhyi?” Alif turut beruara. Ia memandang Muhyi dengan sinis.

Kiai mengikuti arah pandang Alif. Tersenyum tipis melihat raut mendung di wajah Muhyi. “Kenapa memangnya kalau sama Muhyi?”

“Ya enggak asyik aja.”

Sebenarnya, Muhyi ingin melempar protes seperti Alif dan Hamzah. Namun, sejak dulu ia paling tidak bisa menolak dan membantah perintah orang tuanya, terlebih itu Pak Kiai. Alhasil, Muhyi hanya diam saja. Menerima apa saja yang ayahnya perintahkan.

“Asyik apanya? Kamu pikir jadi keamanan pondok itu kerjaannya dangdutan apa?”

Mendengar hal itu sontak saja Hamzah menertawakan Alif, selagi menepuk-nepuk punggung saudara kembarnya itu. “Sana, kamu ikut audisi DA aja.”

Alif memajukan bibirnya dan menggeplak lengan Hamzah dengan keras.

Di tempatnya, tanpa disadari Muhyi tertawa kecil melihat kelakuan saudara-saudaranya itu.

“BELAKANGAN ini kamu murung terus. Kenapa, sih? Ada marah sama aku?” Fahim bertanya malam itu. Setelah keluar dari masjid sehabis salat Isya berjamaah, tergopoh-gopoh Fahim menyusul langkah Muhyi dan mensejajarkan diri guna berjalan bersama-sama.

“Biasa aja, sih,” celetuk Muhyi sembari membenarkan peci yang dikenakannya.

“Kalau biasa aja, kamu enggak bakal ninggalin aku tadi. Kita biasa barengan kembali ke asrama.” Jujur, Fahim sedih Muhyi menjauh darinya. Namun, Muhyi itu terlalu susah ditebak. Fahim tidak ingin menebak-nebak alasan apa yang membuat laki-laki bertubuh tinggi itu menjauhinya.

Memang, Fahim merasa kalau setelah Alif dan Hamzah dekat dengannya, Muhyi justru menjadi jauh. Laki-laki itu jadi lebih sering menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan di luar asrama.

Pernah beberapa hari ke belakang Fahim bertanya kenapa Muhyi berubah. Jawabannya, “Aku tidak berubah. Dari sebelum kamu masuk ke sini, aku memang seperti ini.”

Fahim tidak ingin berpikir buruk tentang Muhyi. Pasalnya, Muhyi itu begitu misterius. Dia menyimpan begitu banyak rahasia dalam hidupnya.

“Kalau aku ada salah sama kamu, aku minta maaf, Muhyi. Tapi, jangan kayak ginilah!”

Muhyi membuka pagar asrama sebelum merespons kata-kata Fahim. “Kamu enggak salah apa-apa. Ngapain minta maaf?”

Panjang, Fahim menarik napas dan mengembuskannya dalam sekali hela saja. “Jujur saja, aku lebih senang di-bully tapi dianggap ada daripada didiemin,” lirih Fahim dengan sendu.

Mendengar hal itu, spontan bola mata Muhyi berotasi ke arah Fahim. Getir tergores penuh di balik wajah pucat teman sekamarnya itu. Hal itu, mengundang napas Muhyi terhembus panjang. “Aku enggak jadi vokalis hadrah nanti malam,” curhat Muhyi kemudian.

“Hm?”

“Kiai nyuruh aku masuk Tim Keamanan Pondok bareng Alif dan juga Hamzah.”

Cukup lama Fahim terdiam. Membuat Muhyi Kembali melepas pandang pada sosok itu. Diam-diam rasa bersalah menyusup ke dalam dada Fahim. Berpikir bisa jadi apa yang dilakukannya beberapa waktu lampau membuat sesuatu yang Muhyi anggap penting, batal begitu saja.

“Maafin aku, Muh. Sebenarnya waktu itu ...”

...

“KAK Hinan!” Dengan tergopoh-gopoh Fahim berusaha menyusul langkah sosok tinggi di hadapannya. Napas lega kontan terembus kala laki-laki berbaju koko di depannya itu berhenti lantas menoleh ke arahnya.

“Fahim? Ada apa?” Alis Hinan terangkat sebelah, selagi sebelah tangannya mengusap-usap punggung Fahim yang kini tengah membungkuk mengatur napas.

Setelah dirasa napasnya mulai stabil, Fahim menegakkan tubuh. “Ada yang mau saya omongin.”

“Sini! Sini!” Hinan menarik tubuh Fahim untuk mendudukkan diri di teras kelas. Fahim menurut. “Ada apa, hm?”

“Saya sebenarnya ngerasa enggak enak. Tapi, sebelum Kakak pergi ke Mesir, saya mau minta tolong.”

Kening Hinan berkerut. “Minta tolong apa?” Adik asuhnya ini berbelit-belit sekali.

“Mungkin Kakak bisa bikin Alif, Hamzah, sama Muhyi selalu berada dalam satu momen.”

MESKI tak gamblang mengatakan kalau Muhyi kecewa dengan keputusannya yang mungkin terlalu ikut campur mengenai persoalan hubungan persaudaraannya dengan Alif dan Hamzah, tetapi sikap Muhyi pagi ini menunjukkan kalau laki-laki itu marah padanya. Semenjak membuka mata, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari lisan laki-laki itu.

“Muhyi, maaf. Aku beneran enggak maksud bikin kamu batal jadi vokalis di acara malam nanti.” Fahim berusaha menarik perhatian Muhyi yang tengah membantu para pengurus acara mendekorasi panggung.

“Udahlah, enggak usah dibahas. Udah terlanjur juga, ‘kan?” Tanpa menoleh sedikit pun, Muhyi berujar. “Lagian, kalaupun nanti aku dan si kembar bareng-bareng, belum tentu hubungan kita juga membaik.”

Fahim turut membantu menata beberapa pot bunga di depan panggung.

“Selama ini juga kita sekamar, tetapi itu enggak bikin kita akur, ‘kan?”

Benar. Hela napas panjang Fahim lepas. Dengan cukup lama ia menilik wajah tampan Muhyi. “Kalau gitu anterin aku ke rumah Pak Kiai.” Tanpa menunggu persetujuan Muhyi, ditariknya lengan teman sekamarnya itu.

“Ngapain?”

“Anter aja ...”

MUHYI tak habis pikir dengan keputusan Fahim. Teman sekamarnya itu dengan sangat berani, tanpa pertimbangan terlebih dahulu, tiba-tiba saja meminta Pak Kiai memasukkannya ke dalam bagian Tim Keamanan Pondok. Bersama dirinya beserta Alif dan Hamzah.

“Kamu pikir, jadi TKP itu gampang?” Muhyi mendesis. Menatap Fahim yang hanya tersenyum polos di sampingnya. Sekembali dari rumah Pak Kiai, alih-alih kembali membantu para pengurus acara, kedua santri itu justru melarikan diri ke kopasad untuk jajan.

“Kan ada kamu, Alif, sama Hamzah,” papar Fahim. Ia membuka satu pak Yakult, menyerahkan satu botol kepada Muhyi. Lantas mengambil bagiannya sebelum menyimpan sisanya di atas meja.

“Tanggung jawab TKP itu gede. Kalau enggak bisa ngamanin kerusuhan nanti malah kita yang kena sidang.” Dalam satu tegukan Muhyi menghabiskan isi Yakult di tangannya. Lantas mengambil yang baru.

“Enggak masalah, selama itu kita lakukan bersama.” Fahim nyengir.

“Dih, nih bocah dikira jadi TKP itu seasyik dangdutan apa?” Muhyi tersenyum sendiri mengingat celetukan Hamzah di kantor madrasah kemarin.

Kemudian, hening lama menguasai. Sampai—

“Hei!”

—kehadiran Alif dan Hamzah tiba-tiba memecah keheningan.

“Salam, yaelah!” protes Muhyi.

“Assalamualaikum!” kompak Alif dan Hamzah. Keduanya merangkul Fahim bersamaan. Muhyi hanya berdecak melihat kelakuan si kembar yang kini membuat Fahim tampak kesulitan.

“Jawab, yaelah,” protes Alif menirukan suara Muhyi sebelumnya.

“Waalaikumsalam.”

“Fahim. Ikut kita, yuk?!” ajak Hamzah. Ditangannya ada map berwarna biru yang entah apa isinya.

Fahim menoleh ke arah Muhyi yang langsung terlihat bad mood. “Sama Muhyi tapi?” usulnya.

Alif dan Hamzah memutar bola mata bersamaan, pura-pura berpikir. “Kuy, lah!” putus Hamzah. Sebenarnya malas, tetapi karena Fahim, terpaksa saja Hamzah mengiyakan.

“Ke mana emang?” tanya Muhyi.

“Ke asrama putri.” Hamzah mengibas-ngibaskan map di tangannya. “Atas perintah sang Kiai.”

Sejenak Muhyi melempar tatap curiga ke arah si kembar.

“Bisa enggak sekali aja husnuzan sama kita?” Alif bertanya malas. Entah kenapa dalam pandangan Muhyi, ia dan juga Hamzah selalu terlihat seperti penjahat dan pembuat onar.

“Udah, udah. Ayo!” Fahim memutus percakapan yang tampak mulai menjurus ke arah perdebatan. Ia merangkul Muhyi dengan segera. Lantas membiarkan Alif dan Hamzah untuk berjalan lebih dulu.

“Kan kita bisa menyelam sambil minum air. Ya, enggak, Lif?”

“Iya, bener, tuh.”

“Bener, enggak, sih. Kalau cucunya Kiai Mukhlis pindah nyantri di sini?”

“Yang perempuan itu, ya?”

“Iya, yang cantik.”

Di sepanjang perjalanan menuju asrama putri yang lumayan agak jauh, Fahim dan Muhyi hanya menyimak saja. Sesekali saling pandang saat obrolan si kembar terasa tak dimengerti.

Sebenarnya kalau bukan karena Fahim, Muhyi enggan ikut. Selain asrama putri itu lumayan jauh, bersama-sama dengan Alif dan Hamzah dalam satu waktu itu selalu membuatnya tak nyaman. Bukan sebab Alif dan Hamzah itu benar-benar membawa pengaruh buruk seperti yang selalu dipikirkannya. Hanya saja, hubungan mereka yang sebelumnya memang tak baik-baik saja, membuat keadaan jadi terasa begitu canggung.

“Eh, Muh. Namanya cucu Kiai Mukhlis teh siapa, sih? Lupa kita.”

Jujur saja Muhyi terkejut saat Alif membalikkan badan dan melempar tanya. Selama menjadi bagian dari keluarga Ulul Ilmi, untuk pertama kalinya pertanyaan santai dari Alif terlontar untuknya. Terdengar begitu akrab.

“Asna.”

Revisi, 17 September 2021

Bonus:

Fahim: “Umma, nilai pahala puasa berapa?”

Umma: “Nol.”

Fahim: “Kalau zakat?”

Umma: “Nol juga.”

Fahim: “Ibadah haji?”

Umma: “Nol juga.”

Fahim: “kok semuanya nol sih, Umma?”

Umma: “soalnya yang nilainya satu cuma salat.”

Fahim: “Jadi?”

Umma: “Jadi, kalau Fahim puasa, zakat, dan ibadah lainnya tapi enggak salat, nilainya tetep nol. Karena sebanyak apa pun nol kalau enggak ada satu di depannya, tetap nol. Tapi, kalau Fahim lakuin puasa dan ibadah lainnya dibarengi salat, nolnya ditambah satu di depan. Jumlahnya bisa sepuluh, seratus, seribu dan seterusnya.”

Fahim: “Oh gitu ya? mudah-mudahan kita dijadikan orang yang senantiasa menjaga dan menyempurnakan sholat ya, Umma?”

Umma: “Aamiin.”

***

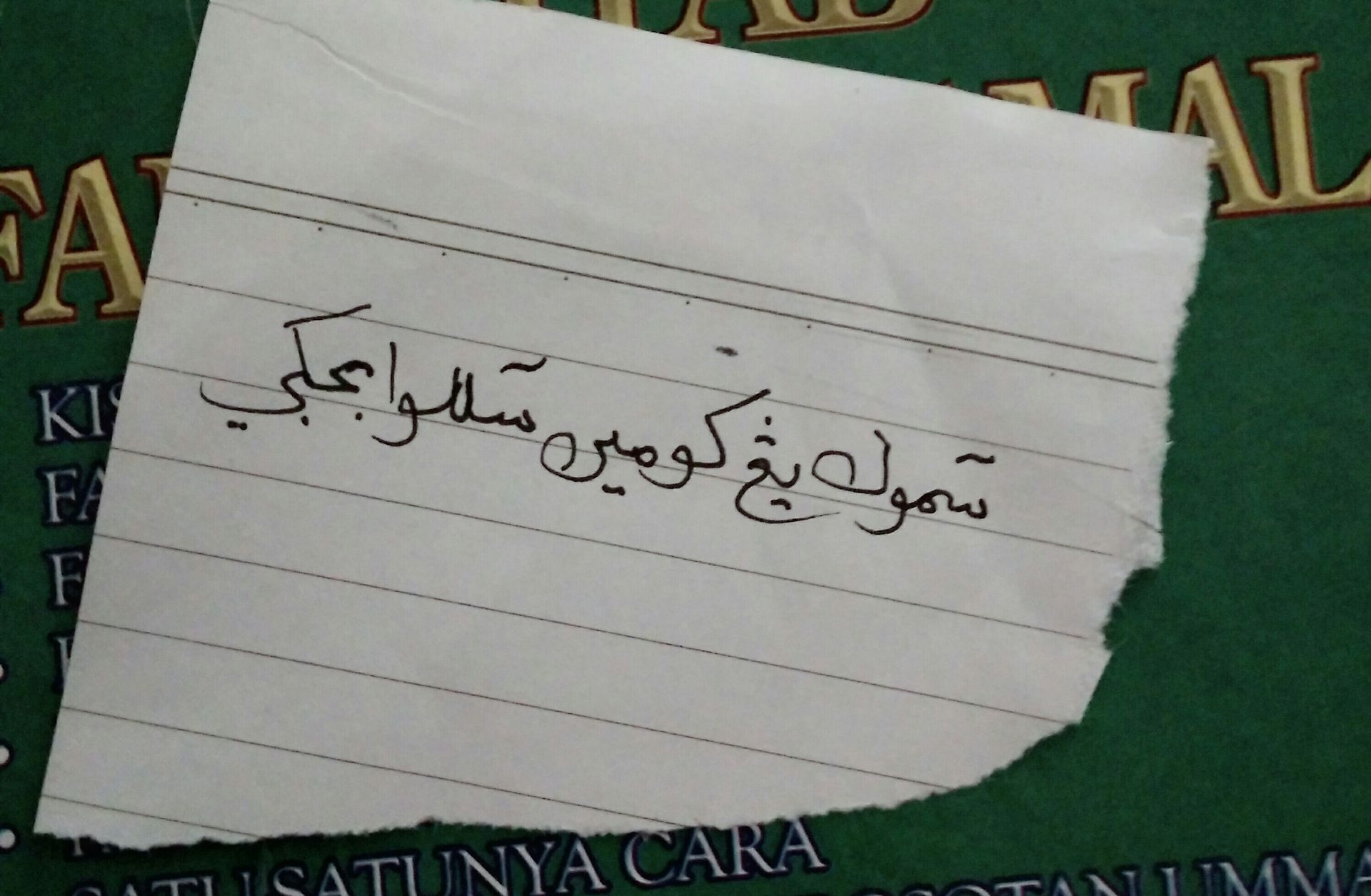

Do'a Muhyi hari ini

....

Jangan lupa masukin list koleksi novel kalian yaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top