La Tragedia del Gleno #2

Buon pomeriggio e buon giovedì, viaggiatori del tempo! Oggi, come promesso, vi proponiamo la seconda parte dell'articolo scritto da CalcabrinaMalebolge, che finisce di raccontarci la triste vicenda del Gleno. Buona lettura!

"Amico mio,

che sollievo poter confidar con te dei miei fastidi e pur delle soddisfazioni. Il lavoro allo impianto procede bene solerte e conto possa entrare in funzione entro un anno più tardo a oggi, forse pur prima.

Ma le falle mi perseguitano pure nelle notti, par che per ogniuna sanata dieci altre ne vengano! In cuor non mi sento di sospettare delle squadre, so bene il nemico mio è di fuori, pure se nella valle questi ancora accusano che l'impianto ha colpa sui loro pascoli. Ma che sono i pascoli, a confronto? "

L'invaso della diga viene attuato gradualmente, di pari passo al procedere dei lavori. L'idea di Santangelo è di poter individuare tramite tale metodo qualsiasi potenziale imprecisione strutturale e intervenire tempestivamente, giacché lo sbarramento che comprende sia il sistema a gravità che ad archi multipli mai è stato realizzato prima al mondo -e mai verrà tentato più-.

È documentato ampiamente che le infiltrazioni d'acqua che compromettono la struttura siano molteplici, frequenti, soprattutto lungo la linea di giunzione fra tampone a gravità e archi che su esso poggiavano. Risulta che il guardiano informi Viganò quotidianamente di nuove falle, che gli operai non nascondano la preoccupazione e che Santangelo dichiari che si tratti di una conseguenza assolutamente fisiologica dato il tipo di costruzione, motivo per il quale si sta procedendo all'invaso graduale, e ne minimizza il sospetto di potenziale pericolosità.

"Ma cosa vi credete, che si tira su un muro e l'acqua ci sta dentro solo perché lo vogliamo? Quella tenta sempre di uscire e bisogna capire da dove" affermerà il giovane ingegnere in sede processuale. Che il progettista di una diga s'esprima così non è certamente rassicurante, pur ammettendo che la sua teoria abbia un fondamento.

Piuttosto, nella missiva di Viganò al suo intimo amico e confidente, egli fa un interessante riferimento a ipotetici nemici che vengono da fuori, in prossimità del suo manifesto sospetto riferito alle falle, alle troppe falle.

L'eventualità dei sabotaggi non è opzione di scarsa rilevanza, tutt'altro.

Fra il passaggio progettuale dal sistema a gravità a quello ad archi multipli, Viganò solleva dall'incarico di costruzione la ditta che aveva operato sul tampone e ne assume una nuova, alla quale affida la messa in opera dello sbarramento ad archi e la costruzione dei piloni. Come spesso accade in caso di successioni edili, il cambio in corsa darà luogo a ripercussioni astiose di vario genere: dall'aspra critica della qualità del lavoro precedente per bocca della ditta entrante, alla rivendicazione di materiali accessori lasciati in loco da parte della ditta uscente, fino a dissapori e difficoltà d'interazione con gl'operai del posto.

Muovere un'accusa di sabotaggio verso la ditta uscente sarebbe sicuramente un atto imprudente ma è un'eventualità che il lecito dubbio porta a non poter del tutto escludere.

Come accennato, data la portata dell'invaso, lo sfruttamento di quel bacino avrebbe consentito a Viganò di diventare il massimo produttore d'energia idroelettrica in quel momento e in quella zona così bisognosa, rapidamente in espansione, e non certo priva d'altri produttori, compresi quelli dai quali i cotonifici Viganò si stanno ancora rifornendo.

Sospettar degl'operai valleggiani è un azzardo almeno quanto sospettar della folle, avida, irragionevole imprudenza di Viganò: se sabotar una diga vivendoci sotto sarebbe quantomeno da pazzi, allora pur lavorarci sopra non sarebbe da meno e questo concetto è egualmente valido per ambo le parti.

Molto concorre nel sospetto della ditta uscente, da ex-lavoratori che ormai saprebbero accedere al cantiere pur bendati e che altrettanto avrebbero saputo dove metter le mani, e come, per causar la giusta dose di danno. Meno si può dir verosimile in merito d'altri produttori d'energia idroelettrica ma è vero pure che costoro certo non si sarebbero sporcati le mani direttamente ma avrebbero presumibilmente infiltrato figure fidate fra il personale operante in cantiere, magari proprio nelle squadre della ditta uscente.

Queste son nulla più di congetture, tangibile è piuttosto la conseguenza delle falle in termini di deficit strutturale: pur riparate, restano comunque percorsi attraverso i quali l'acqua è filtrata e con le temperature rigidissime dei mesi invernali, lungo i quali il cantiere rallenta senza fermarsi comunque mai del tutto, la formazione di ghiaccio entro anche minime fenditure e lesioni contribuisce a espanderle, concorrendo certamente a lesionare una struttura già non priva di difetti.

In particolari casi, cronologicamente vicini al momento del crollo e concomitanti alla fase di massimo invaso, l'acqua non si limita a filtrare ma fuoriesce in getti violenti dallo sfioratoio, "la cui ricaduta causò l'asportazione del materiale di riporto posto alla base del pilone centrale", affermerà il guardiano in sede processuale.

Aggiunge poi d'aver posto due tavelle di legno sullo spigolo del pilone per proteggerlo dall'erosione "ma l'acqua se le portò via come niente".

Purtroppo nessuno gli porrà domande cruciali in proposito, ovvero perché di fronte a una tracimazione di tal violenza egli non agì sulle valvole di scarico, facendo defluire l'eccesso d'invaso a valle attraverso la chiusa del condotto nel tampone a gravità?

Perché applicò tavelle di legno per proteggere lo spigolo del pilone centrale, se aveva egli stesso affermato che l'erosione interessava il materiale di riporto e non il pilone stesso?

E ancora, come poté fisicamente applicare non una ma addirittura due tavelle in prossimità d'un punto nel quale precipitavano, a suo dire, dodici metri cubi d'acqua al secondo, da un'altezza di trenta metri?

E pur interessante sarebbe stato sapere come, proprio materialmente, applicò quelle tavelle, perché se piantar chiodi nel cemento armato già sarebbe ostico, riuscirvi mentre dodici metri cubi d'acqua al secondo ti cadono addosso da trenta metri d'altezza è davvero impossibile.

È pur di dubbia verosimilità che un uomo dotato di siffatta capacità di valutazione e perizia, abbia stabilito di poter contenere una situazione di cotanta gravità con due tavelle di legno.

Orbene, che si tratti dunque di falle fisiologiche imprudentemente sottovalutate, di lesioni volutamente inflitte o di situazioni straordinarie gestite probabilmente senza la necessaria competenza, certo è che contribuiscono in misura incidente al deficit strutturale dello sbarramento.

Quella lettera anonima che accusava l'impiego di materiali scadenti ha un ruolo cruciale nella prima fase processuale. Il fatto che sia datata, dunque giunta mentre il cantiere è in pieno fermento, e unita al malcontento e timore generale che i valleggiani confermano animarli da tempo, la rende un punto a favor d'accusa fondamentale e in effetti una digressione in merito alla qualità dei materiali è necessaria.

Rispetto al primo progetto di sbarramento a gravità ideato da Gmur, la versione ad archi multipli rende necessario pur l'impiego di cosiddetto cemento Portland. Tale materiale prevede d'esser gettato attraverso un sistema a vibrazione oscillatoria che ne garantisce una densità del prodotto uniforme, priva d'aderenze e bolle d'aria.

Di fatto tali getti non vengono mai eseguiti correttamente, giacché spesso l'impasto viene approntato manualmente, direttamente nelle cassere.

Inoltre il trasporto fin al Pian del Gleno avviene s'un percorso relativamente lungo, o attraverso la mulattiera costruita dalle donne della valle, oppure grazie alla teleferica e queste modalità rendono dubbia la testimonianza riportata precedentemente, ove un operaio afferma che "il materiale veniva trasportato a mano, in qualsiasi condizione atmosferica". È tuttavia legittimo ritenere che, qualsiasi fosse stata la modalità di trasporto del materiale, le condizioni atmosferiche possono incidere sulla qualità del Portland, specie in caso di particolar umidità la resa del prodotto sarà sicuramente inferiore rispetto a un cemento lavorato asciutto al momento dell'impasto.

Gli impasti stessi potrebbero non esser sempre genuini, rispettosi delle mescole e delle giuste quantità; in sede processuale emergono pure sabbie impure, pietre di fiume non lavate, "che avevano sopra ancora la terra", e un'ipotetica carretta, addirittura, incastonata nell'armatura d'un pilone.

Un operaio afferma che talmente era la fretta, le condizioni di lavoro difficili e mal dirette, i materiali impiegati un tale pasticcio che, quando una carretta cade nel pilone, precipitando da un ponteggio, nessuno si cura di rimuoverla e, anzi, resta così presa nel calcestruzzo.

In contro-interrogazione costui si contraddice affermando che la carretta è rimasta intrappolata nelle cassere degli archi, non d'un pilone.

Alcuni operai forniscono una versione differente in merito alla caduta della carretta, altri negano sia mai accaduto nulla di simile e altri ancora affermano che nelle cassere non fosse caduta soltanto una carretta ma "qualsiasi cosa" e ogni volta, puntualmente, nessuno se ne cura, tutto contribuisce ad alzare e rinforzare i getti, con i quali tutto viene coperto.

In termini di mera concretezza, con questi presupposti non sarà possibile stabilire se tal carretta, alla fine, vi fosse o non vi fosse.

Orbene, in spessori murari armati di quaranta metri, una carretta incastonata nel cemento è l'equivalente d'una piuma ma ipotizzata all'interno d'una struttura già potenzialmente fragile, o ancor più, accompagnata da contaminazioni strutturali d'ogni sorta, s'evince che parlar poi di pietre di fiume non lavate sia davvero poca cosa, perchè il 1 dicembre 1923, alle ore 7:35, la diga cede e sei milioni di metri cubi d'acqua travolgono i borghi di Bueggio, Dezzo, Colere, Angolo, Gorzone e Boario, riversando poi nel lago d'Iseo.

Le vittime sono circa 356 e quattro anni più tardi il Tribunale di Bergamo condanna l'industriale Viganò e l'ingegner Santangelo come unici colpevoli della tragedia. Successivamente le perizie, una presentata dalla difesa e una disposta dal Giudice, redatte rispettivamente dal dottor Gariboldi e dal generale Monteguti, certificano l'esplosione di 50 chili di dinamite il giorno del crollo della diga.

Ciò mitiga la portata della pena, della sanzione pecuniaria e del risarcimento dovuto ma tutt'oggi l'opinione comune ritiene Viganò e Santangelo nulla più che arrivisti assassini e la comprovata esplosione nien'altro che una fandonia colossale.

Questo poco noto brandello di nostra storia dimostra come, in effetti, dagli errori non si impari, giacchè il disastro in Vajont, successivo e di proporzioni ancor più tragiche, si verificherà proprio secondo circostanze molto simili a quelle del Gleno.

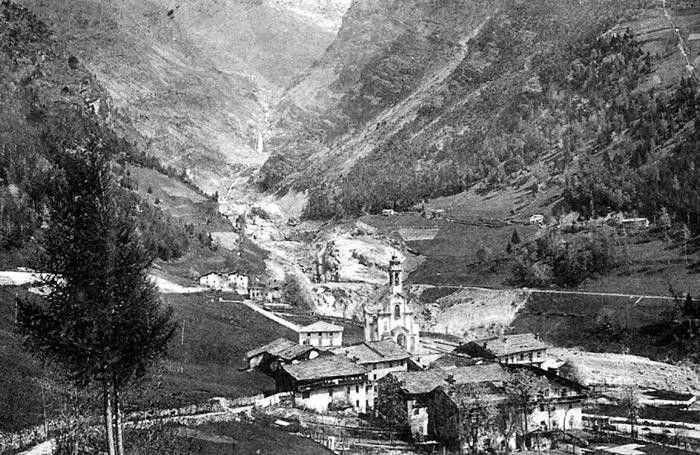

Oggi la Val di Scalve e il Pian del Gleno sono location perfette per il trekking, rese particolarmente suggestive da quel che resta della diga: un manufatto gigantesco che neppure eroso e in disuso pare innocuo, eretto e squarciato dalle strano senso di "correttezza" secondo cui agisce l'uomo, comunque sia andata davvero.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top