Capítulo 1

Consideraba que su vida, colmada de lujos y caprichos era un completo aburrimiento. Se sorprendía a sí misma pensando frecuentemente en escapar de aquella torre en la que se creía encerrada para no volver jamás. Para muchos era aún una niña desagradecida y malcriada en la corte donde se le había dado todo desde el momento en el que llegó al mundo. Sin embargo, ella no lo veía así. No sentía que fuera una privilegiada, se creía prisionera de su propia casa, todo cuanto deseaba era escapar, dejarlo todo atrás y ver el mundo. Quería ser libre.

Aquellos pensamientos ocupaban la mente de la princesa, heredera al trono de Carena, mientras intentaba escudriñar los rayos de sol del atardecer a través de una pequeña ventana de sus aposentos. Cuando observó cómo el sol se escondía tras la última montaña giró la cabeza hacia su habitación en penumbra.

Llevaba toda la tarde allí encerrada entre aquellas suntuosas paredes revestidas con infinidad de ornamentos dorados. En el centro de la estancia, un majestuoso lecho repleto de esponjosos cojines y las más exquisitas sábanas confeccionadas con las telas más suaves que existían a lo largo de los mundos existidos. Sobre esta cama construida para velar el sueño de quienes estaban destinados a ser reyes, se cernía una pequeña cúpula a través de la cual, las diosas representadas en una elaborada pintura, custodiaban cada noche el descanso de la heredera al trono. Pero nada era suficiente cuando los monstruos la atormentaban.

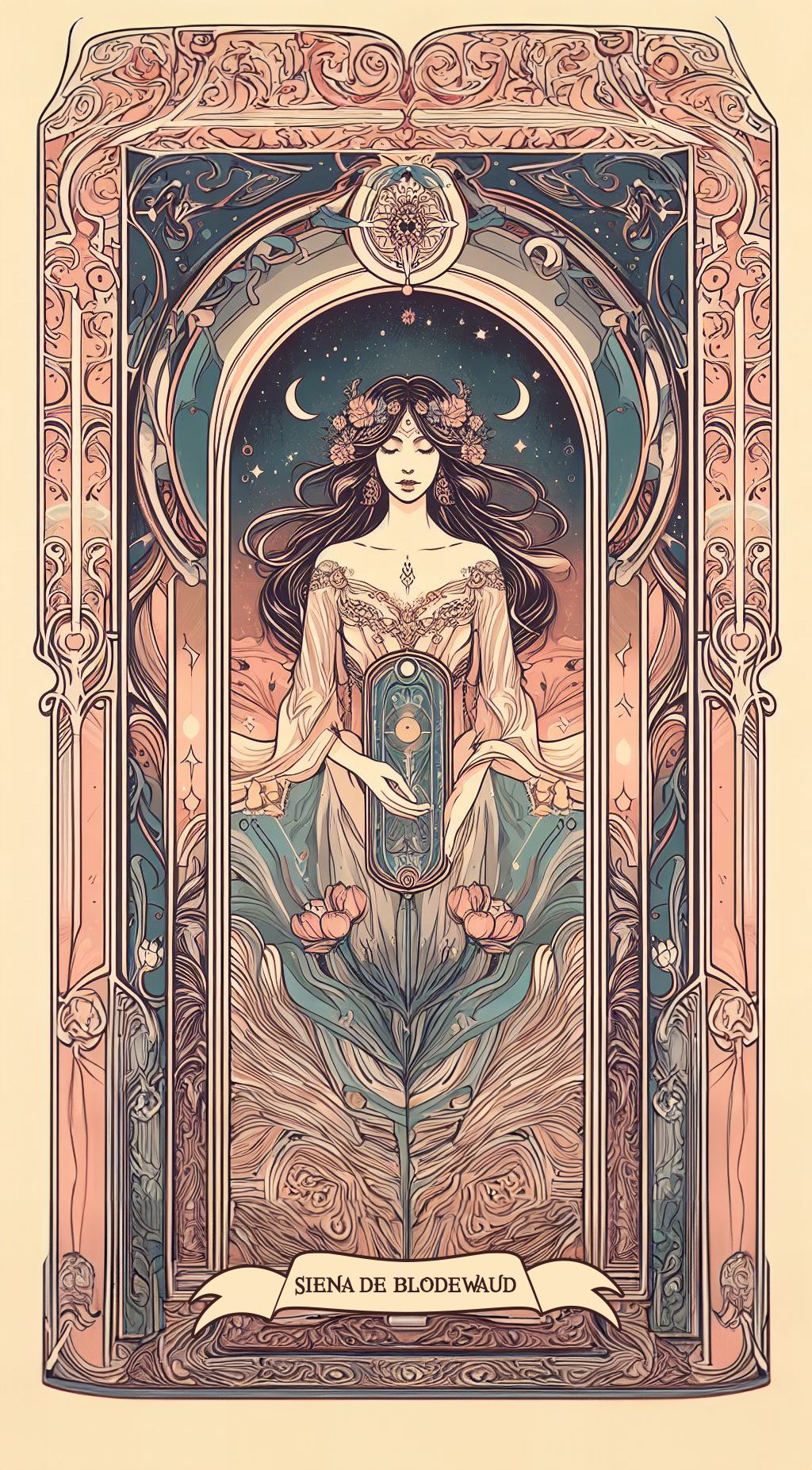

Más allá, la pared se diluía dejando paso a un gran ventanal que era su única puerta al mundo. Haciéndole ser consciente de lo enjaulada que se encontraba. Ni siquiera le permitían pasear por la ciudad. Aunque en Carena nunca había existido ni una sola guerra, y los de su linaje llevaban desde tiempos inmemoriales en el trono, era evidente que se estaba configurando un ambiente tenso que amenazaba con resquebrajar la paz infinita que conocían. Por esta razón, Siena de Blodewaud pasaba las horas recluida. Al principio había intentado leer, pintar o hacer cualquier cosa que la mantuviera entretenida. Pero al final todo la desesperó y lo único que hacía era observar el paisaje exterior, adonde quería escapar. Era lo único que deseaba.

En lugar de mirar los jardines que rodeaban el palacio a través del gran ventanal, se sentaba en un rincón y veía su mundo desde una pequeña ventana desde la que no podían verla a ella. Así se sentía menos el animal enjaulado que pretendían que fuera. Se imaginaba qué se encontraría a la vuelta de la esquina, qué aventuras se le podrían presentar y a quiénes conocería en el camino. Pero todo eran vagas ilusiones, sueños que dudaba que pudiera cumplir algún día.

Siena se levantó con el cuerpo entumecido por la postura y se dispuso a darse una vuelta por el palacio, con la esperanza de encontrar algo que llamara su atención, pero ya ni siquiera las intrigas de la corte la entretenían.

Sus pasos sin rumbo la llevaron frente a la habitación donde trabajaba su padre, el rey Nacan de Blodewaud. Junto a la puerta dos guardias flanqueaban la entrada. Sabía que estaría ocupado y no querría hablar con ella hasta la cena. En realidad nunca quería escucharla, así que pasó de largo. La relación que tenía con su padre era complicada. No la hacía partícipe de nada, y eso no hacía más que irritarla. Solo quería encontrar su lugar, puesto que sabía que no estaba entre cuatro paredes, por muy lujosas que estas fuesen.

Cuando hubo recorrido la mitad del pasillo la voz grave del rey hizo que se detuviera en seco.

—Lo que me estáis pidiendo es algo impensable ¡Ha sido así desde el principio! ¡No puede cambiar! —gritó Nacan golpeando la mesa de madera de roble maciza que presidía su despacho.

Siena se sobresaltó, miró hacia atrás por encima del hombro, para observar cómo los guardias con gesto impasible seguían protegiendo la entrada. Tratando de no hacer ruido se acercó a la pared y se ocultó como pudo tras un busto de un antepasado suyo al que jamás había conocido. Pegó la oreja a la pared y contuvo la respiración, concentrándose en escuchar las voces que venían de la habitación contigua. No le fue difícil porque el más absoluto de los silencios reinaba en aquel palacio medio vacío lleno de estatuas, cuadros y lámparas de oro.

—Estás siendo un egoísta —contestó una voz envenenada—. No es que no se pueda cambiar. Es que no quieres porque siempre ha sido así. Y tienes miedo de que pueda funcionar mejor, y que lo hagamos mejor que tú.

La princesa no entendía lo que estaba ocurriendo, pero aun así pensó que esa voz llevaba algo de razón, sobre todo en lo que se refería a ella. El rey Nacan no dejaba lugar para los consejos de nadie. Y eso hasta para el rey de un mundo entero, puede ser su peor error. Y seguramente, lo sería. De repente una carcajada quebró el silencio y la calma que reinaba en el palacio desde hacía décadas.

—¡Pensad bien antes de hablar! —contestó el rey.

De nuevo se hizo el silencio al que tan acostumbrados estaban todos los que allí habitaban. Incluso desde ahí fuera la tensión se podía percibir cargando el aire que respiraban. Siena podía sentir como los hombres que decidían el destino de Carena se medían y fulminaban con la mirada, mientras la tensión no hacía más que acrecentarse, sin necesidad de verlos. Si al menos ella estuviera con su padre, podría hacer algo que cambiara de parecer a esos hombres.

—No sabes a lo que estás jugando, Nacan —sentenció una tercera voz—. Esto es el final y la única forma de que...

Antes de que Siena pudiera escuchar como acababa aquella frase escuchó unos pasos tras de ella. Se alejó de la pared tan rápido como pudo, pero no fue lo suficiente. Unas manos la agarraron por los brazos y la alejaron de ahí, dejando atrás todos los secretos que quería descubrir.

—¡Siena! ¿Qué hacías aquí? Te acabas de meter en un lío...

—¡Suéltame! ¿Cómo te atreves? ¿Acaso ya no se me respeta en este infierno! —gritaba la princesa pataleando mientras era alejada por el pasillo.

El joven guardia no hacía caso mientras Siena seguía pataleando y gritando como si le fuera la vida en ello. Din-Lebdub era el guardia encargado de la vigilancia y protección de la princesa, siempre pegado a ella, custodiándola de cualquier peligro que pudiera acecharla. Razón por la que ella lo aborrecía, lo consideraba su carcelero. Además, siempre le contaba todo cuanto hacía a su padre, lo que solo conseguía que se distanciaran aún más, y que las libertades de Siena fueran cada vez más restringidas si cabía. Pero a ella no le importaba ya, porque consideraba que no había más castigo para ella que el que ya tenía.

—Tendrás que hacerte respetar comportándote como debes —le espetó Din-Lebdub.

La princesa fulminó con la mirada al guardia. Ese joven no tenía más que un par de años más que ella, pero Siena lo detestaba por el lugar que ocupaba en la corte. Era el hijo de un amigo muy querido por el rey Nacan. Habían crecido juntos y se habían profesado lealtad mutua. Su nombre era Assah-Lebdub. Murió cuando su hijo aún era muy pequeño. Él era todo lo que le quedaba en el mundo. Le hizo jurar al rey Nacan que haría de él un hombre de honor. Y así fue. Desde entonces entrenó día y noche hasta convertirse en el hombre en el que más confiaba el rey, tanto que le confió la protección del tesoro más preciado que tenía; su hija.

Siena iba a responder algo, pero en ese momento los guardias de la puerta se apartaron para dejar paso al rey que se dirigía enfurecido hacia su hija. Din-Lebdub le dedicó una sonrisa de suficiencia a la princesa, mientras el rostro de ella enrojecía de rabia.

—¿Otra vez espiándome? —dijo el rey Nacan.

Siena hizo caso omiso del enfado de su padre. Quería hacerse valer y dejar de ser para todos una ignorante y estúpida niña. Pero nada de lo que hiciera nunca sería suficiente.

—¿Qué está pasando, padre? ¿Con quién hablabas?

Intercambiaron una mirada de desafío, evaluándose como enemigos mortales decididos a no ceder ante el otro.

—Eso no es de tu incumbencia —sentenció pausadamente —. Si no te importa, tengo asuntos más importantes que atender. Encerradla en sus aposentos.

Siena iba a replicar, pero la expresión gélida de Nacan no admitía ninguna otra contestación. Así que después de un gesto del rey, Din-Lebdub volvió a coger a Siena por los brazos, dispuesto a conducirla casi a rastras hasta su habitación. El contacto con el guardia estimuló un cosquilleo que se impulsaba a través de sus venas, avivando el calor en su rostro, enrojecido por la ira que le producía la indiferencia de su padre.

La princesa refunfuñaba para sí cuando alcanzaron la cima de las escaleras. Estiró de sus brazos, tratando de zafarse del agarre de su perro guardián, pero las manos de hierro de él impidieron que pudiera escabullirse. Siena bufó una vez más con fastidio.

—Puedes soltarme ya. No voy a escaparme. Ya has demostrado lo fuerte que eres ante mi padre y el resto de sus soldados. Te felicito.

Se detuvieron un momento en el que intercambiaron una mirada repleta de desconfianza. El guardia se sentía retado, y aún dudó unos segundos más antes de soltar a la heredera al trono.

—No me fío de ti. Siempre acabas tramando algo para salirte con la tuya —dijo Din-Lebdub.

Con la intención de acabar la charla y terminar lo que su rey le había encomendado cuanto antes, le hizo un gesto con la cabeza para que continuara caminando unos pasos por delante de él. Cuando Siena lo rebasó le lanzó una mirada cargada de desprecio.

—No soy estúpida —susurró.

Din-Lebdub permaneció custodiando las espaldas de la joven para el pesar de los dos, mientras recorrían el corredor que conducía hasta los aposentos de la princesa.

—Déjame que lo dude —contestó con un suspiro.

Ella se giró para fulminarlo de nuevo con la mirada. Siena hacía ese gesto tantas veces al día, que el guardia había dejado de inmutarse. La princesa deseaba que algún día le salieran láseres de los ojos que derritieran la figura de aquel hombre, no dejando ni siquiera un rastro de lo que fue.

A la joven no se le escapó el gesto de seguridad y confianza que portaba orgulloso en el rostro, como si pretendiera burlarse de ella. Lo analizó por un segundo antes de hablar.

—Tú sabes algo, ¿verdad? De lo que está pasando —explicó—. Por alguna extraña razón eres en quien mi padre más confía.

El soldado se encogió de hombros. No le agradaba el trabajo de niñero que le habían encomendado, pues quería demostrar su valía y dudaba que pudiera hacerlo de esa forma, atendiendo a los caprichos de una niña malcriada entre las sedas de palacio.

—Bueno el rey sabe escoger bien a sus confidentes —repuso—. Es por eso que tú no estás entre ellos.

La princesa se detuvo, por lo que cuando volvió a echar a andar sus pasos se sincronizaron. Esta vez Siena le lanzó una mirada de odio que habría hecho temblar a cualquier mortal. Pero no a Din-Lebdub que se mostró impasible y ni siquiera le devolvió la mirada.

—Muéstrame respeto, soy tu princesa. Y algún día seré tu reina. Y créeme cuando te digo que tú no serás uno de los hombres que se sienten en mi mesa y gocen de mi confianza.

Habían llegado frente a los aposentos de Siena. El guardia le abrió la puerta con una fingida reverencia antes de sonreírle con suficiencia.

—Aún falta tiempo para eso, alteza —respondió con un tono enigmático.

A la princesa esas palabras le sonaron a duda. Quizás aquel simple soldado estuviera cuestionado que ella fuera a reinar algún día. Pero ella tenía por seguro que lo haría. Conseguiría que todos los que habían osado dudar de ella se tragaran sus palabras hasta atragantarse con ellas.

—Te detesto —le espetó antes de que le cerrara la puerta en las narices.

—Podré vivir con ello —respondió él.

El guardia salió de la estancia, pero no fue muy lejos. Permaneció junto a la puerta para vigilar que nadie volviera a salir ni a entrar en aquella habitación sin su consentimiento.

La princesa se sentó en la cama, se quitó las zapatillas sin ni siquiera agacharse, ayudándose con el pie contrario y se tumbó en la cama resoplando, maldiciendo su existencia. Desearía no ser princesa y poder recorrer todos los mundos conocidos. Vivir experiencias. Pero sobre todo vivir.

Se quedó contemplando los motivos decorativos del techo que conocía de memoria: las diosas de Carena sobre el océano Kiriffa. Las preguntas fluían en su mente dando vueltas. Tenía la certeza de que jamás descubriría lo que estaba pasando porque nadie la tomaba en serio, pero necesitaba saberlo porque intuía que el futuro dependía de lo que se estaba fraguando en esa conversación. La angustia la corroía por dentro.

—¡Pues claro que es de mi incumbencia! ¡Soy la heredera al trono! ¿Cuándo va a darse cuenta de que he dejado de ser una niña? —le gritó al aire sin importarle quién pudiera oírla.

Siena enterró la cabeza en la almohada con rabia. Estaba desesperada. Sin embargo, no advertía que, en su afán por conocer, por querer ayudar, hacía más evidente su ignorancia. Parecía así más débil a los ojos de todos los que se aventuraban a juzgarla. Entonces el ruido del picaporte abriendo la puerta la activaron como un resorte. Sacó la cabeza de la almohada y miró hacia la entrada de la estancia para observar cómo su anciana nodriza se aproximaba a ella.

—Niña, ¿qué te ocurre?

Le sonrió sin ganas mientras se incorporaba en la cama. La anciana cerró la puerta y corrió a sentarse a un lado de la cama para acariciarle el cabello con delicadeza. Siempre hacía eso para calmarla. Así podían pasar las horas charlando, contándose historias que para Siena significaban todo.

—He escuchado una conversación que no debería y me han vuelto a encerrar aquí —se encogió de hombros mientras componía una media sonrisa con actitud resignada—. Parecía importante, querían que el rey hiciera algo...

La doncella sonrió provocando que las marcadas arrugas de su cara estiraran de su piel. Ella había estado con Siena desde que tenía uso de razón, era como una madre para ella, su única amiga. Lo único que tenía en aquel palacio repleto de lujos pero tan vacío, con tanta falta de humanidad. Le acarició la mejilla con sus marchitas manos bien vividas que quizás hubieran estado en mil mundos, que tal vez hubieran corrido mil aventuras, cuyas historias habían quedado perdidas entre los pliegues de su cuerpo.

—Esas cosas no son para ti, niña. Deja al rey que haga su trabajo. ¡Ya tendrás tiempo, mi vida! Aunque ya sabes lo que opino de que te tengan aquí encerrada. Te prometo que conseguiré que te dejen salir— se rió y le dio un golpecito en la nariz.

Siena la acompañó en una amarga risa. No esperaba que pudiera cumplir su promesa, pero al menos le quedaba la esperanza. Era lo único que la salvaba de perder la cordura.

—¿Conseguirás eso por mí? ¡No me des esperanzas!

La nodriza volvió a reír y abrazó a la joven con fuerza. Esos abrazos siempre conseguían reconfortar a Siena por grande que fuera el problema.

—Claro que lo haré, ya lo verás. Pero no pensemos en eso. Querrás saber lo que te intriga tanto, ¿verdad, mi niña?

Le dedicó una mirada cómplice que dejó a Siena sorprendida. Onelee siempre conseguía ese efecto en ella, de una manera u otra siempre lograba sorprenderla. Tenía remedios para todo. Aquella vieja era una mujer sabia.

—¿Tú lo sabes? —le preguntó dudosa.

Onelee la analizó un momento con la mirada y sonrió de una forma tan enigmática que la hizo estremecerse.

—¡Ay, Siena! ¡Cuando aprenderás que esta pobre vieja sabe de todo! ¿Recuerdas a los cuatro hermanos de tu padre?

Siena frunció el ceño mientras rebuscaba entre los vagos recuerdos que guardaba en lo más profundo de su memoria. Aquellos que eran inaccesibles. Era tan pequeña, que no lograba rescatarlos con claridad. La princesa se dio por vencida con una sacudida de cabeza que intentaba borrar todas las imágenes desdibujadas que habían vuelto a su mente provocándole ese estúpido nudo que le cerraba la garganta, le cortaba el habla.

—Los hermanos de tu padre, tus tíos, hijos de tu difunto abuelo el rey Yemons de Blodewaud. Esos son los que han venido a advertir a tu padre, Siena.

La princesa miró a su nodriza sin comprender lo que estaba diciendo. Pero entonces sus rostros llegaron poco a poco a su mente, ganando la lucha contra la cortina de estupor que les impedía el paso a su conciencia. No recordaba sus nombres, solo sus rostros.

El primero le producía escalofríos, recordó que cuando acudía a palacio se escondía para no tener que verlo. Una enorme cicatriz cruzaba su mejilla derecha y se perdía bajo el parche negro que escondía la cuenca vacía donde debía estar su ojo. El que le quedaba era tan negro como un pozo sin fondo. Sobre sus finos labios se peinaba hacia arriba su largo bigote.

El segundo rostro que le vino a la mente fue el de un hombre moreno de ojos marrones con un gran lunar bajo el ojo izquierdo. Por último, el recuerdo de los gemelos de gélidos y mortíferos ojos azules le hizo estremecerse de nuevo. Aun así, los recuerdos que le llegaban estaban como ocultos por una cortina casi opaca. Había pasado demasiado tiempo. Ni siquiera recordaba sus nombres.

—Hace años que no nos relacionamos con ellos, Onelee. ¿De qué podrían advertirnos? Ellos no pueden saber nada.

La nodriza dejó escapar una sonora carcajada. Asintió enérgicamente y volvió a acariciarle el pelo.

—Oh, sí, mi niña, claro que saben. Más que todos nosotros juntos —hizo una pausa para humedecer sus labios resecos y anunció—: quieren dividir Naenia en diferentes territorios para que todos puedan reinar. Si no lo hacen, pues guerra, niña, guerra.

Siena se quedó boquiabierta. Había oído hablar de la guerra. En la Tierra había muchas, y por ello sabía que no era nada precisamente bueno, ni mucho menos bonito. Definitivamente no quería que hubiera una en su mundo que amenazara con exterminar todo cuanto conocía y lo que le quedaba por conocer.

—¿Guerra? —exclamó—. ¡Pero aquí nunca ha habido guerra! ¡Es una locura!

Onelee encogió los hombros y desvío sus ojos hacia el ventanal. En su mirada ausente, fría e inexpresiva casi se podía vislumbrar los horrores que estaba rememorando.

—Siempre hay una primera vez para todo, mi niña —murmuró.

El crujido de la puerta abriéndose interrumpió los pensamientos de la nodriza. Ambas se giraron cuando un criado nervioso entró a trompicones en la habitación. Se adelantó hasta el centro de la estancia, le hizo una reverencia a la princesa y extendió su mano para mostrarle un pequeño trozo de papel.

—Un aviso urgente de su padre el rey Nacan, alteza —dijo tan rápido que apenas se le entendió.

Siena sostuvo la hoja entre sus manos temblorosas, bajó la mirada y se aventuró a leer lo que contenía:

Baja inmediatamente a los jardines del palacio. Dile a Onelee que ayude a preparar tu equipaje. Te lo mandarán más adelante.

Levantó la vista entre perpleja y asustada. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero sí que su destino acababa de cambiar. Tenía que abandonar el palacio que le había servido de prisión, y aunque era lo que deseaba desde hace años no pudo evitar que su corazón se convirtiera en un puño y un nudo atenazara su garganta. Las aventuras que tanto había soñado estaban allí. Sintió miedo ante lo desconocido. Un millón de caminos con diferentes posibilidades se abrían ante ella, pero sintió pavor de no saber lo que eso significaría para su futuro.

Intercambió una mirada con Onelee que asintió comprendiendo lo que estaba pasando: la guerra había comenzado. O al menos era lo que se intuía. La anciana enseguida se puso en pie, sin dejar que la noticia la paralizara y comenzó a preparar el equipaje con todo lo necesario para una huida rápida. No existía aún nada que pudiera detener a aquella anciana. Cuando todo estuvo dispuesto se fundieron en un cálido abrazo antes de apresurarse a bajar a los jardines.

—No tengas miedo, mi niña. Naciste para esto y mucho más —susurró contra su oído.

Esas palabras, murmuradas para que solo las pudiera escuchar ella, se quedaron grabadas en su mente como presagio de lo que acontecería. La acompañarían desde ese momento a cada paso que diera, como si la nodriza hubiera lanzado sobre ella una profecía en aquella noche. Señalándola ante sus enemigos, marcando su destino.

Aún retumbaba esa frase en su cabeza cuando se adentraron en la noche. Entre las sombras del jardín distinguieron la figura del rey junto a un sauce. Antes de que se acercaran lo suficiente ya les estaba dando instrucciones:

—Vienen a por ti. Tienes que esconderte, Onelee irá contigo.

Siena se detuvo en seco sin comprender nada y antes de que pudiera siquiera preguntar Nacan la cortó bruscamente:

—No me cuestiones. Si no haces lo que he planeado van a matarte, y no podemos permitir que eso ocurra.

Siena se quedó paralizada por las palabras de su padre. Sabía que era la heredera al trono, y que si sus tíos querían reinar ella tendría que desaparecer, pero ni siquiera había pensado en esa posibilidad y escucharlo tan claro de la boca de su padre fue como si le atravesaran el corazón con una aguja de hielo. Al mirar al rey a los ojos se encontró con un hombre cansado, lleno de tristeza y pesar. De pronto se dio cuenta de que parecía mucho más mayor de lo que en realidad era. La princesa asintió resignada, dispuesta a acatar las órdenes de su padre al menos una vez más, aunque no estuviera de acuerdo.

—¿Por qué ahora? —preguntó la joven.

El rey emitió un leve suspiro, sopesando si debía decir algo, hasta que al final respondió resignado:

—Según dicen es el final de todo lo que conocemos.

No estaba hablando con su hija cuando pronunció esas palabras. Pensaba en voz alta, absorto en un compendio de ideas que cruzaban su conciencia alejándolo de la realidad.

Siena asintió mientras observaba cómo la figura envejecida de su padre se alejaba entre los árboles de vuelta al palacio sin despedirse de ella. Puede que fuera la última vez que se vieran, pero ni en ese momento tuvo una muestra de cariño con ella. Nunca la había tenido, tal vez si hubiera sido más afectuoso con su hija, su carácter hubiera sido de otra forma.

Onelee interrumpió sus pensamientos, tenían que irse de allí cuanto antes. Siguieron avanzando por los jardines hasta llegar a un pequeño cobertizo, allí abrieron una trampilla escondida en el suelo y bajaron unas empinadas escaleras de piedra. De pronto los escalones se terminaron y comenzó un largo y angosto pasillo. Se encontraban bajo las profundidades del palacio, más abajo de las mazmorras. Allí se encontraban las teletransportadoras. Toda su vida había soñado con ese momento, sin embargo, en ese preciso instante estaba angustiada.

Sin esperar un segundo más por el temor de que todo fuera a desvanecerse, Siena se acercó a una de las cápsulas y abrió la puerta. Tecleó los códigos pertinentes para configurar su destino. Debía ir hasta la fortaleza de Thromen, como Onelee le había indicado. Cerró los ojos, suspiró y antes de que pudiera asimilar algo de lo que había ocurrido ese día, desapareció dentro de un haz de luz de colores.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top