Acto 1

Martes, 10:00 a.m.

Esa mañana el hombre se presentó en mi despacho ubicado en uno de los barrios de clase media, en la parte vieja de la ciudad de Chicago, lejos de las ostentosas torres de hierro y vidrio.

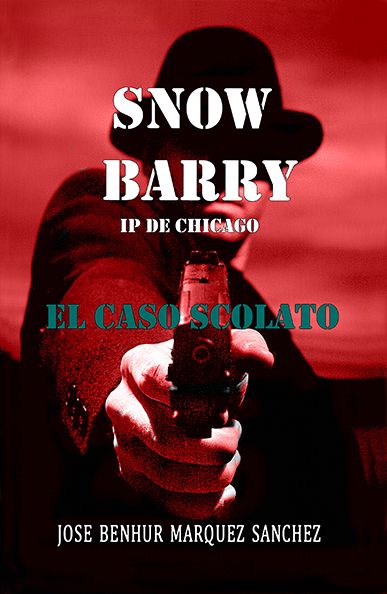

La velluda mano de gruesos dedos, el meñique acicalado con un anillo de oro macizo y Rolex colgando de la muñeca, giró el picaporte de la puerta de madera y vidrio nevado; en donde en el cristal, en un rótulo estilo grabado se leía: «J. Snow Barry. Investigador Privado». Al abrir la puerta, y a unos pasos de esta, el hombre se encontraría con un escritorio ocupado por una joven secretaria. La chica correspondió a un saludo que no se había dicho. Escuché desde adentro del despacho su pregunta alusiva a mi persona, a lo que ella contestó que me encontraba y que aguardara mientras me avisaba por el comunicador.

—Gracias, Angie, dile que pase —fue mi respuesta.

El hombre entró a la oficina por la puerta cuyo picaporte sostenía la secretaria.

—Míster, entre, por favor —dijo ella, y cerró la puerta tan pronto el hombre del traje negro ingresó.

—Permítame preguntarle cómo supo de mí —le dije luego de alargar la mano para invitarle a tomar el asiento delante de mi escritorio. A todas luces es una cartera repleta de dólares.

—Bueno, le diré que un amigo mío, cliente de mi empresa, a quien usted ayudó hace unos años, me lo recomendó —dijo Míster Carson Remington con voz grave y acento refinado. El hombre era un cuarentón de mirada tosca y profunda, de esos que su sola presencia se impone. Debía de tener mucha fe en su amigo para que alguien tan rico como él acudiera a un investigador poco reconocido como yo—. ¿Recuerda a Carter Riggs? —dijo en tanto colocaba uno de los brazos en el apoyo de la silla, y se llevaba a la boca un cigarrillo de marca poco usual a medio terminar, de esos tabacos extranjeros que solo ciertos hombres adinerados pueden adquirir.

—Claro que lo recuerdo —dije. En realidad solo tenía una vaga reminiscencia del sujeto; tendría que revisar los archivos para saber con exactitud cuál fue el caso vinculado con él.

—Iré al grano. Le diré, Míster Snow, para qué necesito sus servicios —continuó Carson, acomodándose en el sillón de madera, cruzando las piernas—. Quiero que vigile a mi mujer y que me entregue pruebas de su infidelidad... ¿Sabe? No me he roto la espalda por muchos años para que ella venga un día y quiera el divorcio, y se quede con la mitad de lo que es mío. Si quiere un amante, que se quede con él, pero no pienso darle ningún centavo mío... Eso es en primer lugar. También quiero que investigue quién es el hombre con el que ella se acuesta... Usted sabe: ¿Dónde vive? ¿Qué clase de rata es?...

—Comprendo —repliqué.

Cualquier otro hombre, al menos de los anteriores que han acudido a mí por cosas similares, han mostrado un poco de indignación, pero Míster Carson guardaba un control de sus emociones. Pensé que no amaba a su mujer y no le importaba ella, sino solo su propia fortuna. No pretendía compartir sus riquezas con nadie. ¿Y quién lo quiere?

Luego de decirle que antes debíamos firmar un contrato y explicarle cuáles eran mis honorarios por día, y sin tomar en cuenta lo elevados que eran, aceptó sin objetar. En realidad le resultaba más redituable pagar mis honorarios que entregar la mitad de sus bienes a su ex y a su amante.

—Está bien —dijo sin cavilación, y deslizó la mano dentro de su chaqueta gris de cinco mil dólares y extrajo la chequera. Escribió la cantidad convenida como adelanto por gastos de combustible, viáticos y otras cosas que se me ocurrieron, lo firmó y entregó en mis manos—. En cuanto esté el contrato, envíelo esta tarde a mi oficina. Mi asistenta le pasará todos los pormenores —externó, guardando la chequera en el mismo lugar—. Espero que empiece pronto con su trabajo. Como usted podrá imaginar, quiero que esto se haga con la mayor discreción.

—Desde luego que así será. Y desde mañana que usted se vaya, allí estaré yo —respondí, guardando el documento en la gaveta del escritorio.

Míster Carson se puso de pie y se retiró. Su figura alta y ruda desapareció del otro lado de la puerta de vidrio nevado.

Cuando hubo dejado el despacho, llamé a Ángela por el intercomunicador y le pedí que viniera. No era necesario usar el aparato puesto que, de mi escritorio a su estación, al otro lado de la puerta, nos separaban escasos metros y bastaba con subir un poco la voz para que me escuchara con claridad.

Ella vino pronto.

—Hola, ya estoy aquí —dijo, delante del escritorio, con su linda cara siempre adornada con una luminosa sonrisa.

—Quiero que vayas a cambiar este cheque —le expliqué, sacándolo de la gaveta—, y paga todos los servicios. Lo que sobre, ponlo en la caja chica y me entregas doscientos dólares.

—Enseguida —respondió, y cuando iba a dar el paso para retirarse, se detuvo—. ¡Ah! —vaciló. Yo sabía lo que Angie quería—. Snow... —volvió a vacilar—. Quería preguntarte si podía tomar algo para mis gastos también..., es que, como tú sabes, van dos meses en que no me has pagado... y tengo que mandarle algo a mamá.

La miré a los ojos. Tenía esa encantadora mirada que ¿Quién podía negarle algo a esa bella rubia veinticincoañera? Angie era como una esposa, bueno, en el sentido que siempre estaba en las buenas y en las malas. Además era eficiente e inteligente. Y aparte de eso, le debía dos meses.

—Claro, Angie —respondí—, toma lo que necesites y lo que sobre ponlo en la caja chica, de todas formas habrá más.

Ella sonrió y desapareció de mi vista al cruzar por el umbral con ese elegante y firme andar. Luego, escuché cuando cerró la puerta que daba al corredor.

Mi relación con ella..., nuestra relación es profesional. Ella lleva trabajando conmigo desde hace cinco años, y desde el principio ha sido abnegada. Es tan bella, pero debéis creerme cuando os digo que no son sus largas y bien torneadas piernas, o sus medidas de casi 60-20-60 lo que me atrae de ella, sino su buen humor, inteligencia y su eficiencia. Es raro encontrar belleza e inteligencia en una misma persona. Angie Blake, es el tipo de secretaria bella y lista que todo jefe quisiera tener a su lado.

Mrs. Carson, cada vez que su marido partía a la oficina, tenía a bien para ella visitar a su amante o ser visitada por éste. Esto no es lo que solían ser mis casos cuando pertenecí a la fuerza policíaca. Ya hace varios años de eso.

Cierta tarde cuando míster Carson Remington volvió de sus labores cotidianas en las oficinas de Lucas & Remington, especialistas en finanzas, descubrió una cajetilla de cigarros en una de las ventanas del living room de su apartamento, pensó que algo no estaba bien, sobre todo cuando descubrió colillas de la misma marca en los ceniceros de la alcoba. No era la primera vez que los encontraba. Ni Mrs. Carson, ni él usaban esa marca. Algo sospechoso estaba ocurriendo, concluyó el adinerado Carson. Él no le dijo nada a su mujer, pues quería atraparla infraganti cometiendo el atroz hecho de infidelidad.

Por la mañana, cuando Carson partió en el Mercedes Benz conducido por su chofer, me encontraba esperando en las afueras del hotel donde vivían en el Penthouse, en mi viejo convertible rojo Chevrolet Bel Air 57. Esperé durante casi una hora a la incauta mujer. Yo tenía una fotografía suya, una mujer morena joven.

De vez en vez, daba un largo vistazo a la entrada del hotel antes de seguir leyendo el periódico La Tribuna de Chicago. En uno de esos momentos, la vi salir por la puerta automática de vidrio. Vestía un atuendo blanco crema con falda pegada a las rodillas, una blusa estilo chaquetía ajustada con parches negros en los costados y en los ruedos de las mangas. Me di cuenta que las fotografías eran injustas con aquella hermosa y joven mujer.

Ella se aproximó al portero para decirle algo, luego éste se acercó a la orilla de la acera y detuvo un taxi con su silbato, que la mujer abordó apresurada. El taxi marchó y yo los perseguí. Después de andar por varias calles y avenidas, sin que se dieran cuenta de que les acechaba, pararon en un edificio de dos plantas en el lado norte de la ciudad. Ella bajó del taxi y entró al edificio. Estacioné el coche en la acera de enfrente y seguí sus pasos.

Encima de la entrada principal del negocio se leía en un rótulo grande: «Casa de Artes Antiguas». Al empujar la puerta y entrar, me encontré rodeado de artefactos vetustos; el lugar se trataba de una venta de artículos antiguos.

Alcancé a ver cuando Mrs. Carson subía por las gradas, al final de la sala, hasta un segundo piso.

Yo le seguí y al momento de pisar el primer peldaño, una mujer me detuvo.

—Disculpe —dijo la mujer detrás de unas gafas de grueso armazón negro—, solo es para personal autorizado.

Era obvio que ya había visto el cartel que me señalaba en la pared.

—No lo vi —me excusé—. Creí que había más arriba.

—¿Le puedo ayudar en algo más, señor? —dijo como si no hubiese escuchado mi explicación.

—Creo que no.

Así que di la vuelta y retorné a la salida.

Recordé haber visto afuera unas escaleras de emergencia en el callejón contiguo. Se trataba de un golpe de suerte.

El callejón era una calleja sin salida, apestosa a excremento y orina. El lugar debía ser el retrete y mingitorio de cuantos vagos existían en la ciudad, pensé. Aparte de los excrementos secos y tostados dispersos por cuanto sitio uno pudiera pisar, había promontorios de basura.

Un perro huesudo rondaba en el fondo del callejón y se asustó, huyendo con la cola entre las patas al percibirme. Al llegar abajo de la escalera descubrí que estaba trabada como a metro y medio por encima de mi cabeza, y que mis saltos no daban abasto para alcanzarla. Entonces busqué algo con qué bajarla, algo como un pedazo de varilla que me sirviera como gancho.

—¿Qué golpe de suerte ni qué coños? —renegué rabioso al no hallar nada para dicho propósito. Sabía que algo bueno se estaría dando arriba, y yo me lo estaba perdiendo.

A pocos metros de la escalera, se encontraba un pesado contenedor de basura. Me situé detrás de él. Mi idea era simple y consistía en empujar el cacharro y usarlo como plataforma para alcanzar la escalera.

—¡Maldición! —levanté mi pie derecho luego de patinar y casi caer; me había parado en una plasta de mierda fresca y hedionda. Deslicé el zapato en un puñado de periódicos para desprender la mayor cantidad de materia fecal. Me conformé con lo que pude quitar y que mi suela quedara con un tono mostaza.

Reasumí la posición a un lado del cacharro para empujarlo. No bastó con estar pesado, sino, además, los rodos gastados y endurecidos por el óxido, produjeron un chirrido, ruido que despertaría a los mismos muertos. Entonces desistí del plan. Noté por encima del contenedor una cornisa en la pared que se extendía a lo largo de ella y llegaba hasta cerca de la escalera de emergencia. Con un poco de esfuerzo me encaramé en el armatoste de hierro y, con la ayuda de un tubo vertedero que se deslizaba desde la azotea del edificio al suelo del callejón, llegué a la cornisa. El estrecho paso de veinte centímetros de ancho me obligó pegarme al muro, y en menos de un minuto, aunque con algo de vértigo, tiraba despacio de la cadena.

La ventana permanecía abierta, cubierta con dos cortinas traslapadas de pana verde con encajes. Afiné el oído, pero no discerní sonidos en el interior. Separé las cortinas con cuidado de no permitir la filtración de luz que delatara mi presencia. Di un breve vistazo, uno de reconocimiento para comprobar la ausencia de moros en la costa. Pasada la primera prueba, lo siguiente era el ingreso a la propiedad, que se podría tipificar como allanamiento de morada; mal visto en todas las cortes cuando no se cuenta con una orden legal. Y yo no tenía una.

Entonces me deslicé adentro a hurtadillas.

La habitación se encontraba vacía (al menos eso creí) y en penumbras, aunque unos segundos después, un cuchicheo me alertó de la presencia de habitantes. Las voces provenían de un cuarto con la puerta entornada.

Me aproximé.

Una tenue luz y un ligero viento se colaron por la ventana a través de las vaporosas cortinas de seda de la habitación.

—Sé que mi marido sospecha algo —dijo la mujer. Era ella: Mrs. Carson—. Debemos andar con cuidado. No debes llegar más al apartamento. Él sospecha, se le ve en la cara, en los ojos. Sino fuera porque soborné al conserje y a la mucama que te vieron llegar, él lo sabría...

Al pasar la vista por la abertura entre la puerta y el marco, vi las ropas de Mrs. Carson dobladas en el respaldo y el asiento de una silla. Entorné un poco más la puerta. La mujer estaba acostada junto a un hombre, en una cama matrimonial bastante desarreglada. Ese lecho, sin dudas, había visto algo de acción. Una sábana cubría parte de su desnudez.

Del otro lado de la cama, amontonadas en el piso, estaban las ropas del hombre; sugería que fueron quitadas con prisa.

La mujer se deslizó sobre el hombre, develando un cuerpo escultural, y acercó seductora su rostro al de él para besarlo.

Saqué la cámara, los enfoqué y disparé el obturador.

Quince fotografías incriminatorias en una carpeta, con el retrato y los datos del amante, fue lo que le entregué a Carson, como parte de las pruebas requeridas. Él miró las evidencias sin mutar su rostro. Pero las pupilas parecían querer perforar aquellos retratos con su fuego.

Las facciones en la maciza cara del hombre eran frías. Pero después mostraron un atisbo de repugnancia.

—Siento que esto confirme sus sospechas —le expresé. El parecía una estatua de piedra. Me eché en el respaldo del sillón de cuero negro, crucé los brazos y aguardé otra reacción de su parte—. Esto es el resultado de dos semanas. Si de algo le sirve, no es el primero ni el último hombre al que una mujer le ve la cara —quise darle mi opinión. Por lo único que no le cobraría.

Carson rompió su silencio.

—Míster Snow —dijo—, hizo un buen trabajo. —Y tiró el legajo de fotografías y la carpeta sobre la tabla del escritorio.

Como él no quiso leer el informe, creí correcto hacerlo yo.

—Su nombre es Dexter Lu Lewis —dije. Míster Carson me miró sin emitir el menor sonido, y escuchó el resultado de una investigación plasmada en tres hojas—, tiene 45 años de edad... Se ven con la mujer sujeto de investigación, Mery Ann Carson, tres veces a la semana en diferentes lugares. En el informe están las horas, los nombres y las direcciones de esos lugares. Es un anticuario, dueño de una tienda de antigüedades sobre la calle 35 y la avenida Alexander Johnson. La tienda de antigüedades se llama "Casa de Artes Antiguos", cuyo domicilio es uno de los lugares de encuentro... en el segundo nivel. Trabajan con él dos hombres y una mujer. Dexter vive solo en los suburbios de la ciudad, en la parte noroeste desde hace 30 años. Estuvo casado con una tal Johana Parker, y no tuvieron hijos...

—Está bien, Míster Snow. —Se sobó la barbilla, y luego de ver por unos segundos más los retratos y el reporte, como pensando algo, sacó la chequera de la gaveta de su lustroso escritorio y firmó con una pluma enchapada en oro uno de los folios, grabado con el logo del Banco de Chicago—. Sí, Míster Snow, ha hecho un buen trabajo. Cada centavo que le he pagado ha sido una buena inversión. —Me volvió la misma impresión de él, aquella cuando se presentó en mi oficina, la del hombre que le importaba más su fortuna que su mujer.

Este trabajo era una copia al carbón de la mayoría de mis casos. Si no era en un motelucho, era en un parque, o en una pequeña cabaña enclavada en un bosque a la orilla de un lago, o en una apartada playa, a horas en avión. Consistía en llevar registros de hombres y mujeres engañando a sus parejas, y al final se resumía en un divorcio.

Sin embargo, algunas veces lograba obtener buena pastapor mis honorarios, cuando los clientes tenían chequerasgrandes como míster Carson o como míster Carter, y otros de carteras abultadas,pero cuando el cliente malgastaba su tiempo trabajando como un pobreasalariado (la mayoría de las veces) mis ingresos también escaseaban. Bueno, de algo tenía que vivir, aunquesea de migas.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top