Capítulo 7

Inspiré hondo antes de agacharme junto a ella. Los latidos de su corazón seguían siendo débiles, pero se habían hecho más rápidos. Su cuerpo hacía cuanto podía por combatir el frío. Tendría que quitarle la ropa mojada o se nos moriría por el camino.

Comencé por las toscas botas de cuero, viejas y rotas. Sus pies estaban morados de frío. Luego aparté las pieles y abrí su tosco vestido de lana. Logré quitárselo antes que se hiciera un ovillo, temblando violentamente, y me impresionó su delgadez.

Decidí dejarle el enagua y la alcé con cuidado para tenderla sobre un manto. No pesaba más que un niño. No me sorprendía que le costara recuperarse de una pulmonía. Tal vez su sangre sucia no tenía relación, y lo que la había complicado era lo mal alimentada que estaba. Sólo por precaución, desgarré una tira de su vestido, la limpié cuanto pude con el agua nieve que caía del techo de la tienda ante la entrada, y la escurrí con fuerza antes de vendarle los ojos. No me interesaba que reaccionara y nos viera.

Gimió cuando la moví para volver a dejarla sobre las pieles, envolviéndola con otro manto tan apretado como pude. Kellan regresó a apagar el fuego mientras yo llevaba a la muchachita hacia afuera.

La cargamos atravesada en la montura de uno de los caballos que quedaban, bien envuelta en las pieles. Kellan caminaría junto a los estribos, para cuidar que ella no resbalara y cayera, mientras yo montaba en el tercer caballo.

El aguacero ablandaba la nieve acumulada en el escarpado sendero, y la huella que mis sobrinos nos abrían no tardaba en quedar cubierta de varios centímetros de lodo. Nos llevó casi una hora llegar al Nicho en aquella tormenta, obligados a avanzar con lentitud y cautela.

A mitad de camino, Kellan advirtió que la muchachita gemía a cada paso del caballo.

—Tal vez se rompió una costilla —comentó.

—Esperemos que no le pinche los pulmones —gruñí.

Continuamos en silencio, conteniendo la impaciencia al vernos forzados a avanzar con tanta lentitud.

El Nicho era poco más que un hueco en la ladera de la colina, húmedo, de techo bajo, donde apenas había lugar para guardar una muda de ropa y una brazada de leña.

Declan había tenido la sensatez de no utilizarla toda, previendo que debía durar al menos hasta la mañana. Nos ayudó a acomodar a la muchachita inconsciente al fondo del hueco, dejando la fogata entre ella y la entrada.

—¿Qué quieres hacer, tío? —inquirió agachándose cerca de la cabeza de la muchacha, de la que sólo asomaban unos mechones de pelo blanco sucio, duro de barro.

—Regresen al castillo con los caballos —respondí—. Mañana intentaré moverla.

—Ya veo. Quieres quedarte solo con la chica blanca —bromeó Kellan.

—Imagínate —mascullé—. Si no puedo ir más allá del Atalaya, precisaré allí a la sanadora de humanos, provisiones y cuanto sea necesario para una semana, y alguien que me releve.

—Sólo intenta no desayunártela —rió Declan.

Cuando se fueron, me senté junto al fuego bien envuelto en mi manto, a sólo un paso de la muchachita. Acabé volviéndole la espalda, en un vano intento de que el olor de la leña ardiendo me ocultara un poco su olor a láudano, a paria. Tenía que repetirme una y otra vez que hacía todo esto por madre, porque era la primera vez en mi vida que la veía interesarse por un humano. Y si ella la quería en el castillo, al menos debía intentar complacerla.

Brenan llegó al fin, mojado y aterido, con un tosco bolsón de lana lleno a rebosar que le diera la sanadora.

—Ahí tienes vendas y un ungüento para lo que se haya roto —dijo—. Iré a armarle un refugio al caballo. Oh, y su nombre es Risa.

Lo vi volver a salir a la tormenta recordando a la muchachita en la plaza la noche anterior, mientras los aldeanos la apedreaban. ¿Risa? Sus padres tenían un sentido del humor más bien morboso para no haberle cambiado el nombre.

Derretí un poco de nieve en el único cuenco que había hallado y corté con mi puñal un trozo de la ancha venda que hallé en el bolsón. Entonces no tuve más alternativa que volverme hacia el bulto inerte junto al fuego. Lo que menos quería era tocarla.

Se había hecho un ovillo bajo las pieles y respiraba con dificultad. Tuve que controlar el asco que me provocaba. Le rasgué el enagua a la altura de las costillas y me costó lavarla con el agua tibia, luchando para que no volviera a encogerse sobre sí misma. Tenía los costados magullados y el torso amoratado.

Aguardé a Brenan para vendarla, porque no podía hacerlo solo. Él se encargó de sostenerle los hombros, y tuve que sentarme a horcajadas sobre sus piernas para mantenerla quieta mientras le aplicaba el ungüento antes de envolverla en la ancha venda, tan ajustada como me fue posible.

Decidí que eso tendría que alcanzar. Hacía demasiado frío y la muchachita gemía cada vez que la tocaba, temblando de pies a cabeza como una azogada.

Volvimos a envolverla en las pieles, arrojamos la leña que quedaba al fuego y cambiamos para pasar la noche. Por suerte, ahora nevaba. Eso nos facilitaría el regreso al castillo al día siguiente.

Brenan se echó a dormir a un costado de la muchachita, y en aquel espacio reducido, sólo quedaba lugar para mí entre el fuego y la entrada o entre el fuego y ella. Opté por mantenerme alejado del frío cuanto pudiera y me tendí de espaldas a ella, haciendo lo posible por ignorar su olor.

Había logrado adormecerme cuando la sentí revolverse detrás de mí. Antes que pudiera siquiera voltear la cabeza para ver qué le ocurría, sentí que su cara se pegaba a mi lomo y sus dedos sucios, magullados, se enredaban en mi pelambre.

Apreté los dientes y respiré hondo varias veces. Era eso o irme a dormir a la intemperie. Decidí que podía tolerar que me tocara e intenté distender la tensión que me envaraba. A mis espaldas, la muchachita se acurrucó contra mi cuerpo y dejó de soltar esos gemidos quedos con cada inspiración.

No pude pegar un ojo, y no sé si era el cansancio o que mi olfato se habituaba a la intrusión ofensiva de su olor, pero me pareció que el vaho a láudano que emanaba su cuerpo se suavizaba, como si se dulcificara.

Desperté a Brenan al alba. Aún nevaba, pero no quería demorarme allí un minuto más. Fue por el caballo mientras yo apagaba los últimos rescoldos del fuego y cargaba a la muchachita en sus pieles. Ignoraba si seguía consciente o dormía. No reaccionó cuando la alcé en mis brazos, aunque gimió cuando intenté cargarla en la montura como hiciéramos la noche anterior.

Me tragué una maldición y monté, acomodándola frente a mí en la silla, sentada de costado y recargada en mi pecho. Aquello pareció aliviar lo que fuera que le dolía.

Mi sobrino se alegró de no tener que andar en dos piernas bajo la nieve, y se ocupó de abrir una huella para el caballo. Y yo lo seguía al paso, con la muchachita acurrucada contra mi pecho, envuelta en sus pieles y cubierta por mi manto. Sin embargo, pronto volvió a quejarse y temblar.

—Nos detendremos en el Atalaya —le dije a Brenan.

Tres horas más tarde, cuando alcanzamos terreno más llano, se adelantó para vestirse y limpiar de nieve el acceso al Atalaya, a dos horas al norte del castillo. Me tomó otra hora llegar. Para entonces, la muchachita ardía de fiebre y era evidente que le costaba respirar.

Brenan me aguardaba junto al peñasco al final de la cornisa, la única forma de alcanzar el Atalaya, tan estrecha que tuve que echarme la muchachita al hombro como un fardo para cargarla hasta la cueva.

Aquel refugio era mucho más amplio que el Nicho y lo manteníamos bien aprovisionado, para que cualquiera pasara un par de días allí en dos piernas sin inconvenientes.

El cuervo llegó cuando tendíamos a la muchachita en el jergón. Lo envié de regreso con dos palabras: sanadora, Atalaya.

—Vete a casa, muchacho —le dije a Brenan tan pronto encendimos el fuego y recogimos nieve en las cubetas.

—¿Te quedarás tú con ella? —preguntó sorprendido.

—Hasta que llegue la sanadora. Luego, tú y tus hermanos tendrán que cuidar de ella hasta que puedan traerla a casa.

—¿Por qué tantas molestias por una humana?

—Porque tu abuela la quiere en el castillo.

Aquello fue suficiente para acallar su curiosidad: si la reina Luna quería algo, era nuestro deber procurárselo. Aunque se tratara de una humana que olía y se veía como un blanco.

—Si precisa ropa, la sanadora envió el vestido que la chica planeaba traer al castillo —dijo Brenan antes de marcharse.

Ya solo, aseguré las pieles en la entrada para evitar que siguiera entrando frío y nieve, y me volví hacia el bulto tembloroso en el jergón, al otro lado del fuego. Suspiré con las manos en las caderas. A menos que me interesara presentarme ante madre a decirle que había dejado morir a la protegida de su amiga, mejor que cuidara de ella.

Llené de nieve cuanto cuenco hallé y los acomodé en torno al fuego. La cueva ya se había caldeado bastante cuando tuve agua tibia. Una vez más, tuve que hacer un esfuerzo para dominar el asco que me daba tan siquiera mirar a la muchachita. Abrí las pieles, apreté los dientes, y me dispuse a lavarla antes de aplicarle más ungüento y cambiar su vendaje.

Bajo el barro y los magullones, su cara tenía las facciones delicadas que caracterizaban a los parias, y una vez limpia, su corta cabellera era blanca como la nieve. Sus manos lastimadas eran delgadas y elegantes, aunque se notaba que llevaba años trabajando con ellas. Allí también precisaría ungüento y vendas.

Su delgadez me impresionó. Parecía que sus brazos y piernas se quebrarían si no la tocaba con cuidado. En su espalda descubrí otras marcas junto a las de la pedrada que le propinaran en la plaza del pueblo. Tal vez pedradas anteriores, y unas más alargadas, como si la hubieran golpeado con una vara o rama.

Aun contra mi voluntad, el instinto protector del Alfa acabó imponiéndose mientras la atendía.

Cuando terminé de lavarla y vendarla, comenzaba a verla como a los huérfanos del clan de Egil, una cachorra lastimada y mal nutrida. El único problema era que no era de mi raza, sino una extraña mezcla de las dos razas que yo más detestaba. Pero eso no cambiaba su desesperada necesidad de ayuda.

A pesar de que el olor a láudano ya no era más que un eco tenue en su esencia, no me alcanzó el estómago para vestirla. Le permití volver a hacerse un ovillo antes de echarle todas las mantas encima sobre su cuerpo desnudo. Entonces salí a todo correr por la cornisa y salté al bosque a mitad de camino del peñasco, a revolcarme en la nieve hasta que se me quitó la peste a paria que parecía habérseme pegado.

Aquella zona del bosque estaba llena de madrigueras de conejos, y me procuré un par de desayuno. Fui hasta el arroyuelo a saciar mi sed, me revolqué un poco más por puro gusto y regresé al Atalaya a regañadientes.

La muchachita parecía dormir, aunque todavía tenía un poco de fiebre.

Le agradecí a Dios que Kellan y la sanadora llegaran sólo un par de horas más tarde.

—¿Ronda? —inquirí al reconocer a la sanadora, una de las hermanas de camada de Lenora—. ¿Sabes curar humanos?

—Buenos días, Alfa. No mucho. Pero Tilda intenta contener un brote de gripa entre las mujeres de servicio, así que vine en su lugar.

—Toda tuya —mascullé, y me volví hacia mi sobrino—. ¿Trajiste lo que te encargué?

—Sí: ropa, leña y comida.

—Bien, en ese bolsón está lo que le envió la sanadora del pueblo. Que se diviertan.

Ronda rió por lo bajo, ya inclinándose sobre la muchachita para revisarla. Declan no parecía muy entusiasmado, pero no podía rehusar mi orden. Salió conmigo hasta la cornisa.

—Que Ronda no se demore aquí más de lo necesario —le dije antes de marcharme—. Enviaré a uno de tus hermanos para reemplazarte mañana en la mañana.

—Te abusas, Alfa —gruñó.

—Y no sabes con qué gusto. Hasta más ver, Omega.

* * *

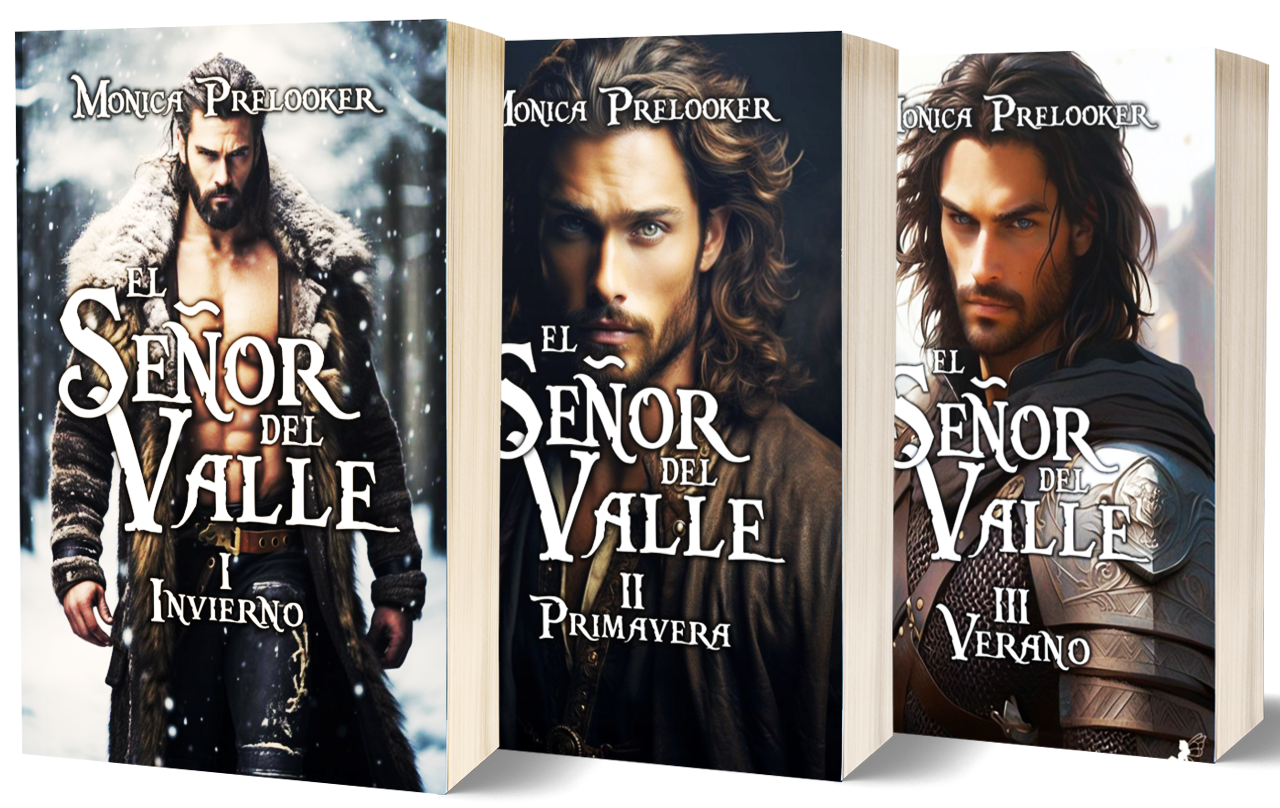

Hasta aquí el adelanto del segundo libro, Alfa del Valle.

Pueden leer la historia completa en Buenovela en un solo volumen, o encargarla en Amazon como trilogía en físico, bajo el título Señor del Valle.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top