April - 23

Acid

Akhir-akhir ini gue jadi sering merhatiin Galang, si bocah SMA di Komet yang sekarang lagi kasmaran dan lagi dikit-dikit kangen itu. Lang, Lang, baru punya pacar udah langsung LDR aja lo. Kalo aja gue gak lagi menghadapi ancaman yang sama, pasti gue udah kompak sama Wawan ngeledekin dia kayak sekarang. Udah jam sebelas malem dan dia yang biasanya jam sepuluh aja udah teler, sekarang lagi anteng duduk di ruang tamu, di depan laptop, siap-siap skype sama Echa pacarnya yang kuliah di Melbourne, matanya berkilat-kilat bersemangat. Deuh, Kencur udah gede.

"Kok belom mulai, Lang, videocallnya?" Ledek Wawan ketika gue, dia, dan Satrio baru balik, abis dari warung burjo deket Komet.

"Berisik, Bang Wawan." Sahut Galang yang emang udah kenyang digodain soal status barunya: Pejuang LDR. Dia kelihatan mulai menyesal memilih ruang tamu sebagai lokasi untuk skype-an, tapi gimana lagi, konon katanya spot dengan sinyal wifi paling lancar di Komet tuh ruang tamu. Gue juga kadang kalo mau video call sama Rara di situ atau gak, di teras.

"Jam sebelas banget nih?" Satrio ikutan meledek, gak tau diri, dia juga sering teleponan sama ceweknya sampe jam dua belas.

"Ya soalnya di sana dia baru pulang, di sana baru jam tujuh malem."

"Ouch. Time difference." Satrio nyengir seraya menarik gerendel pintu depan setelah meyakinkan tidak ada lagi anak Komet yang masih di luar.

Gue mengempaskan tubuh ke kursi ruang tamu sambil memutar-mutar gantungan kunci kamar, "Ribet gak, Lang?"

"Ribet apanya?"

"Ya gitu, ngitungin perbedaan waktunya." Gue berdeham, berusaha tetap jadi Acid yang santai. "Apa perlu pake jam tangan dua biji tuh di tangan? Satunya waktu Jakarta, satunya lagi waktu Melbourne."

"Kayak orang gila," dengus Wawan yang ikutan duduk di sebelah gue, menepuk-nepuk perutnya yang kayaknya bentar lagi meletus abis makan indomie telor keju kornet.

"Nggak usahlah, tinggal jumlahin aja pas liat jam. Ntar juga kebiasa sendiri." Jawab Galang.

"Gitu ya,"

Galang melirik gue heran, "Emangnya kenap—"

"Eh! Playlist baru tuh??" gue sengaja mengalihkan perhatian, menunjuk Spotify Galang yang terbuka di layar laptopnya.

"Playlist lagu-lagu LDR pasti," sambung Satrio, ikut mengintip layar laptop Galang. "Isinya kangen lagi, kangen teruuuus."

Wawan tertawa, "Bisa buat lo sama si Acid juga dong? Kan lo sama Acid juga kaum kangen lagi, kangen terus. Alah dasar bucin."

"Setel dong, Lang, sambil nunggu lo skype." Gue mengabaikan ucapan Wawan.

Galang anehnya tidak terlihat marah—kalo gue jadi dia sih udah kesel, lagi mau pacaran tau-tau diganggu abang-abangnya yang kayak jin iprit ini—ia menekan 'play' dan melodi lagu yang udah gue kenal mulai mengalun.

Its only physically,

But know that you will be on my mind

Twenty four hours at a time

Cause in my eyes you were mine, you were mine

No matter where you go

I won't be very far

Cause in my head I'll be right there where you are

Cause live has no distance baby

Love has no distance baby

No, not when it comes to you and me.

Gue memperhatikan kepala Galang yang terangguk-angguk mengikuti irama musik, gue gak tau muka gue gimana sekarang tapi yang jelas gue lagi mikirin.. Apakah bulan depan gue bakal sama kayak si Galang? Kayak gini? Nyocokin perbedaan waktu? Dengerin lagu-lagu kangen? Cuma bisa ngomong sama layar gadget? Apa gue bakalan bisa terbiasa kayak Galang sekarang? Berdamai sama jarak, sama rasa kangen yang meluap-luap?

Jadi inget waktu gue pertama kalinya ditinggalin Dica, pas putus dan kita gak ketemu-ketemu lagi walaupun satu kampus. Itu aja rasanya kayak setengah dari hati gue ilang gak tau ke mana, hampa, anyep, apalagi sih bahasanya. Pokoknya gitulah. Kayak ada yang ilang. Padahal segitu jaraknya masih deket, gue bisa jalan kaki dari gedung jurusan gue ke jurusan dia.

Terus apa kabar gue kalo jadi ditinggal ke Jepang????

Biasanya Galang yang kagum sama gue, sekarang gue yang kagum sama dia. Kok bisa tahan? Apalagi rindu tuh satu kata kerja yang melelahkan. Lebih melelahkan kalo gak bisa dituntasin. Mau dituntasin gimana kalo sasaran rindunya ada bermil-mil jauhnya?

Tapi... bukannya itu esensi rindu ya? Rindu ada karena jarak.

"Deuh nasiiib, nasiiiib, Lang," Wawan bersandar di sofa dengan mata kriyep-kriyep ngantuk, "LDR, Long Distance Re....lain aja udahlah HAHAHAHAHA."

Setan si Wawan.

"Gak lucu, Nyet." Gue mengeplak lengan Wawan lalu bangkit, menyempatkan diri mengacak rambut Galang saat melewatinya, "Semangat, Lang."

Sebelum gue menutup pintu kamar, gue bisa mendengar Wawan berkata pada Satrio, "Kok si areng batok yang sensi sih?"

Gue menghela napas dan mendamparkan diri ke atas kasur, melamun memandang ke luar jendela yang terlihat dari tempat tidur. Saat mata gue udah hampir memejam, hp gue di sebelah bantal bergetar.

[Ayah]

Berkas perkara ayah sudah diperiksa

Lusa sidang perdananya

Doain ayah ya nak.

Mata gue berkedut tegang membacanya. Di saat seperti ini, di saat kecemasan dan kekhawatiran menyusupi setiap celah ruang yang gue punya, bolehkah gue egois? Bolehkah gue berharap Dica gak pergi?

Karena demi apapun, gue butuh dia butuh menghadapi ini. Gue butuh seseorang yang tahu pasti kalo gue gak bisa selalu kuat menghadapi masalah ini, yang bisa melihat luka-luka yang gue sembunyikan rapi, yang selalu bisa membuat gue tenang dan menggenggam tangan gue, meyakinkan gue kalo semuanya baik-baik aja. Adisa orangnya.

Gue pernah denger orang bilang, 'Jangan terlalu banyak melimpahkan perasaan ke orang lain, karena pada akhirnya lo bakal sendiri, dan ketika dia pergi, lo jadi gak punya apa-apa lagi.' atau sederhananya, 'Once you get attached, you're fucked.'

Senyum pahit penuh ironi muncul di wajah pas gue mengingat kata-kata itu. Karena bagi gue, ketika dia pergi sekalipun, dia permanen di hati gue, dia gak kemana-mana, dan bagian dari dia di hati gue gak meninggalkan gue sendiri.

*

Sehari sebelum sidang perdana bokap, gue makan siang sama dua temen gue di kantin kampus. Sama-sama lagi pusing mikirin tugas yang makin gila aja tiap harinya, kayak beban pikiran gue belom cukup berat. Tapi kalo udah kepikiran buat males gue langsung inget kata-kata bokap nyuruh gue kuliah yang bener. Rasanya kurang ajar banget gue sama bokap gue yang lagi berjuang buat nama baiknya kalo buat tugas kuliah aja gue gak mau berjuang. Jadi dengan sisa-sisa kewarasan gue, gue nyoba fokus sama tugas-tugas itu.

Pas lagi ngabisin es teh, tau-tau sesosok lengkoas menghampiri meja gue sambil nyengir, "Lah ada elo, Sat."

"Udahan ya, Cid makannya? Gue duduk sini ya." Kata lengkoas itu.

"Duduk aja."

"Cid, balik ke jurusan gak?" tanya temen gue yang udah selesai makan, gue membalasnya dengan gelengan.

"Duluan aja. Ntar gue nyusul. Kelas lagi jam dua kan?"

Sepeninggal dua temen gue, gue merhatiin Satrio yang kembali ke meja dengan sepiring penuh nasi diguyur kuah gulai, belum lagi lauk pauknya yang nyaris menutupi permukaan piring.

"Abis bangun rumah di mana, Bang?" tanya gue iseng.

"Laper gua." Satrio menanggapi sambil meletakkan hpnya di meja samping piring dan mulai melahap makan siangnya. Sesekali matanya melirik layar hp menunggu balasan.

"Kok gak sama si Rio?" gue menanyakan temen SMA gue yang satu angkatan sama si Bangsat ini—dan mereka sempet terlibat cinta segitiga juga, uhuy

"Nggak, gue lagi mau ketemu orang."

"Ayu?"

Satrio menggeleng, "Bukan, ada kakak tingkat gue yang udah magang mau ke kampus, janjiannya di sini. Gue mau ngomongin perizinan buat bahan tugas gue."

"Oh, doi magang di mana emang?"

"CN."

Gue manggut-manggut sok ngerti, "Bentar lagi juga lo magang dong?"

"Iya, semester depan. EH tu dia orangnya. Sini, Shil!" Satrio melambaikan tangannya bersemangat, gue ikut menoleh, lalu es teh yang sedang gue hirup berhenti di tengah-tengah sedotan.

Cewek itu. Gue inget samar-samar, itu bukannya cewek yang ngajak gue ngobrol gue di kampus bokap? Waktu bokap gue...

"Sorry ya, Sat, tadi susah dapet gojeknya." Kata cewek itu sambil duduk di depan Satrio, di sebelah gue, dia belom sadar karena belom ngeliat muka gue.

"Santai. Wih, masih dikalungin aja tuh." Satrio nyengir, membuat cewek itu langsung tersadar dan melepas ID Pressnya. Dia letakkan di atas meja, dan dalam jangkauan pandangan gue.

Mata gue memicing dan membaca nama itu lagi, iya deh kayaknya nama yang sama kayak gue baca di lorong Fakultas Teknik tempat bokap gue jadi dekan.

Shilla Kinanti.

"Rese deh loooo, tadi gue buru-buru dari kantooor. EH TADI ADA CERITA LUCU PAS GUE NAIK GOJEK HAHAHAHAHA." Cewek itu ketawa duluan sebelom cerita sementara gue diem-diem merhatiin dia dari samping. Rambutnya terikat agak berantakan, kacamatanya bertengger sedikit miring di hidung, dan ada noda tinta printer di tangannya. Tipikal orang kantoran yang sepertinya kurang tidur, tapi itu gak memadamkan energinya cuap-cuap. Cerewet banget, gue jadi inget waktu ketemu dia di kampus bokap juga dia nyerocos duluan.

"Apa? Cerita apa?" Satrio si receh belom apa-apa udah nyengir lebar.

"Tadi kan gue turun dari gojeknya ya, gue ngasih helm, terus tau gak apa? GUE SALIM SAMA ABANG GOJEKNYA SAT HAHAHAHHAHA KOCAK BANGET."

Satrio ketawa, "Ngaco banget lo. Kok bisa?"

"Kebiasaan gue dianter bokap jadi tadi tuh perasaan gue lagi dianter bokap aja gitu. Terus gue refleks salim???"

"Abangnya gimana?" Satrio setengah makan, setengah ngomong, setengah ketawa.

"Bengonglah gila, kaget tiba-tiba gue salim. Anjir malu banget gue, tapi anehnya dia tetep ngulurin tangan!!!"

"Ya itu dia ngulurin tangan mau minta ongkos." Gue gak bisa menahan diri buat komentar, ya lagian siapa suruh mereka heboh berdua???

"Iya ya, bener juga gue gak kepikiran HAHAHA." Akhirnya cewek itu menoleh ke gue, dan matanya langsung mengerjap-ngerjap, sepertinya dia juga inget gue siapa.

"Lo...."

"Oh! Shil, ini Acid, temen gue. Cid, ini Shilla, kakak tingkat gue yang lagi magang. Eh, berarti kalian seangkatan ya." Satrio mengenalkan gue.

Gue pikir Shilla bakalan langsung memekik tertahan dan langsung memberondong gue dengan pertanyaan bernada: 'Lo kan yang kemaren...?' 'Eh, lo bukannya anak dekan yang... blablablabla.' Tapi gue salah, yang terjadi malah sunyi mendadak. Kening Shilla berkerut menatap gue.

"Pesen makan dulu gih, Shil." Satrio menyadarkan Shilla yang setengah bengong itu.

"Ha? Eh, iya."

"Gue cabut ya, Sat." kata gue sambil mendorong gelas es teh yang udah kosong, hanya tersisa sisa-sisa es batu yang gak lagi berbentuk kubus.

"Ok." Satrio mengacungkan jempolnya lalu kembali mengajak Shilla mengobrol.

Ketika gue kembali melewati meja mereka setelah membayar es teh, Shilla terlihat duduk sendirian karena Satrio sedang memesan porsi nambah. Gue tadinya mau terus ngelewatin tapi mata Shilla menangkap gue.

"Eh," panggilnya membuat langkah gue terhenti, "Sidangnya..." ia kelihatan ragu mau melanjutkan, "besok kan?"

Yakk, bener dugaan gue, pasti wartawan udah tau, pasti besok juga ada beberapa pencari berita yang dateng ke persidangan.

Gue mengangguk ogah-ogahan.

"Semangat ya." Shilla mengepalkan kedua tangannya memberi semangat, seolah gue dan dia udah lama saling mengenal, "waktu nulis berita tentang bokap lo," dia mengecilkan volume suaranya saat menyebut 'bokap lo', "gue sempet pelajarin beberapa kasus serupa yang sama-sama masuk pengadilan tipikor, kalo bukti-bukti yang dipunya sama pembelaan dari pengacaranya bagus, pasti gak kenapa-kenapa kok."

"Ya..." Gue gak tau harus merespons apa, ini pertama kalinya ada orang yang terang-terangan membahas soal kasus bokap di depan gue. Anak-anak Komet tau tapi mereka selalu berhati-hati dan berusaha gak memunculkan topik ini ke permukaan, Dica bahas sih, tapi dia lebih concern sama kesehatan dan kondisi gue sekeluarga, bukan kasusnya. Makanya sekarang gue bingung.

"Lo dateng besok?"

"Gue usahain sih."

"Oh," Shilla lalu berkata sedikit lebih lambat, "Sorry ya waktu itu, gue gak tau sama sekali kalo lo ternyata... Terus taunya lo anak sini..."

"Gak apa-apa." Gue mengibaskan tangan dan tersenyum tipis, "Gue ke sana dulu."

Tanpa menunggu reaksi selanjutnya, gue berbalik dan keluar kantin. Rasanya aneh membicarakan soal itu sama orang asing. Apa karena emang gue menghindar dari pembahasan itu? Entahlah.

Di bawah rindang deretan pepohonan di jalan menuju jurusan gue, gue merasakan hp gue bergetar menandakan chat masuk. Senyum otomatis terbit di wajah gue pas baca isi pesannya.

[Adisa Mutiara Dewi]

Kapten Rasyid, udah isi bahan bakar pesawat?

Kalo blm, cptan isi ya

Makan.

Gue masih senyum-senyum kayak orang tolol sampe langkah gue mencapai jurusan. Ah, dasar Yts. Yang Tersayang.

*

Dica

April is the cruellest month, kata T.S. Eliot dalam puisinya. Awalnya gue bingung kenapa bulan saat kuncup-kuncup musim semi mulai bermekaran di ujung dunia sana, saat dingin menjadi hangat, saat bunga es berganti embun di ujung daun, itu disebut sebagai bulan yang kejam?

Butuh waktu beberapa lama, sampai gue akhirnya mengerti bahwa bagi beberapa orang, pemandangan-pemandangan menyenangkan itu jika dilihat dengan hati yang terluka tentunya akan menghadirkan kegelapan yang berkontradiksi dengan suasana cerah dan wangi bunga.

Kita tidak bisa terus-terusan bahagia.

Beberapa jiwa yang kosong, hati yang patah akan menemukan tangis, sepi, gelap dan dingin di antara cahaya yang merupakan kebahagiaan untuk orang lain. Sesuatu yang membahagiakan di mata kita, bisa jadi menjadi bagian dari kesedihan orang lain, begitu juga sebaliknya. Musim semi tidak selalu indah, musim panas tidak selalu benderang, musim gugur tidak selalu meluruhkan, dan musim dingin tidak selalu .

Sekarang sudah memasuki akhir April dan meskipun di negara ini tidak ada musim semi, tidak ada serbuk-serbuk bunga yang turun dari rumpun demi rumpun pepohonan, gue kembali menemukan metafora lain dari larik April is the cruellest month.

Seperti bumi yang punya musimnya sendiri, manusia juga. Saat orang-orang sekitar sedang merayakan musim semi masing-masing, bisa jadi poros melemparkan kita ke suhu rendah musim dingin. Saat itu terjadi, itu bukan salah kita, sama sekali. Memang semua punya periode musimnya masing-masing.

Termasuk juga Rasyid Ananta. Sorot matanya yang selalu ia usahakan berpijar-pijar itu, senyumannya, tawanya, ucapannya yang kadang seperti nyanyian, menunjukkan bagaimana ia selalu berada di antara musim panas dan musim semi. Tapi gue tahu, berkali-kali dalam hidupnya ia merasakan dingin (bukan secara harfiah) di tengah musim semi, mungkin juga tanpa mantel, tanpa penghangat. Musim dingin yang selalu ia pilih untuk ia nikmati sendiri.

April ini, baik gue dan Rasyid merasakan musim dingin yang sama. Meski begitu, kalau April terkejam sedang dirasakannya saat ini, gue tidak akan membiarkannya melewatinya sendirian. Sampai musim-musim berikutnya datang. Satu hal yang jelas, menurut gue, Tuhan menciptakan lalu mendatangkan berbagai musim untuk manusia karena ingin manusia tahu bahwa setiap periode selalu berganti. Kekeringan berganti musim hujan, musim semi berganti musim gugur, badai berganti tenang, lalu kesedihan tentunya akan berganti kebahagiaan.

Gue dan Rasyid tidak membicarakan soal Jepang lagi sejak pembicaraan di depan deretan pulpen warna-warni di Gramedia. Apalagi setelah itu sidang perdana ayahnya dilaksanakan. Memang belum ada titik terang dan masih butuh beberapa persidangan lagi sampai ayahnya bisa lepas dari tuduhan, tapi konsentrasi Rasyid hampir terisap sepenuhnya pada masalah ayahnya. Kemarin juga gue menemaninya bicara dengan pengacara ayahnya, meski gue buta hukum tapi bermodalkan google, gue mencoba memahami pasal-pasal dan kasus-kasus tuduhan korupsi lain terkait instansi pendidikan yang pernah terjadi untuk referensi. Di sela penelitian kecil gue itu, gue tidak berani berpikir lebih jauh bagaimana Rasyid bisa tetap berpikir jernih, di antara beban kuliahnya dan kepelikan kasus ini, karena itu gue juga tidak mengungkit soal Jepang lagi, tidak ingin tambah membuatnya pusing. Lagipula gue sudah pelan-pelan merelakan mimpi gue.

"Eh, gue ke toilet dulu ya, Ca." ujar Dea ketika kami berdua menuruni tangga setelah selesai kuliah. "Lo tunggu di depan aja."

Gue mengangguk, sekilas melirik majalah dinding jurusan tidak jauh dari tangga. Ada komik baru lagi dan dari tempat gue berdiri, gue bisa mengenali itu komik buatan Irham. Warna-warna pastel yang kali ini ia pilih untuk menggambar latar di setiap panel semakin terasa ganjil kalau kamu tahu seperti apa default ekspresi pembuatnya.

Selagi menunggu Dea di toilet, gue bersandar di dinding dekat pintu masuk jurusan. Membuka hp dan membaca chat Rasyid yang masuk sepuluh menit lalu.

[Rasyid Ananta]

Ca, kamu kelar kuliah jam empat kan?

Aku tunggu di parkiran jam stgh 5 ya

Aku mau ajak kamu ke rumah

Ke rumah? Perasaan gue tidak enak mengingat ayahnya.

[Adisa Mutiara Dewi]

Ada apa emg?

[Rasyid Ananta]

Ayah ibu pengen ketemu sama yg udah bawa kabur hati anaknya

Hayoloh

Kok gue mules sendiri bacanya...

[Rasyid Ananta]

Becandaa

Hati anaknya bukan dibawa kabur tapi disayang :D

Rara ulang taun jd ibu masak2 hehe

Bukannya Rara di New York? Gue sedikit heran membaca pesan itu tapi gue dengan segera mengiyakan. Toh gue juga tidak ada rencana kemana-mana sepulang kuliah ini selain makan di kantin dengan Dea.

Tiba-tiba sesuatu menyentuh bahu gue, segulung karton putih. ketika gue menoleh Irham Prakasa berdiri dengan tangan menggenggam gulungan karton itu, yang baru saja ia ketukkan ke bahu gue. Kening gue mengerut bingung.

Tanpa membutuhkan tanggapan—seolah tau gue gak akan menyuarakan keheranan gue—Irham berkata setelah berdeham singkat, "Lo masih belum ngambil sertifikat buat ngurusin visa? Waktunya tinggal bentar lagi."

Gue terdiam sejenak, setengah lagi karena kaget mendengar Irham ngomong lagi sama gue, setengah lagi karena pertanyaannya.

Irham memiringkan kepalanya, mencoba membaca air muka gue dengan tanda tanya di matanya.

"Kayaknya gue gak jadi berangkat."

Tanda tanya di mata itu semakin besar, dan meskipun mulutnya tetap terkatup rasanya gue bisa mendengar dia melantangkan pertanyaan 'Kenapa?' dari tatapannya.

"Ada hal lain yang gak bisa gue tinggal. Rencananya besok gue ngomong sama Bu Lili." Gue lalu memalingkan wajah, tidak ingin menjelaskan lebih banyak.

"Setelah capek-capek ngurusin transkrip, toefl, surat rekomendasi, tahapan wawancara?" pertanyaan Irham yang ia ajukan dengan terinci dan datar itu terasa tajam menusuk-nusuk, membuat kilasan balik masa-masa saat gue mondar-mandir mengurusi itu semua demi harapan bisa pergi ke negara impian gue dari kecil berkelebatan di depan mata gue seperti putaran film.

Seketika Dea muncul di antara gue dan Irham bak penyelamat, gue mungkin harus mentraktirnya ovaltine setelah ini. Ia tidak repot-repot menyembunyikan kebingungannya melihat Irham berdiri di sebelah gue, seolah pemandangan itu sama anehnya seperti kuda terbang di tengah kota.

Dea tidak sempat mengucapkan apa-apa karena Irham langsung berbalik, ia menaruh gulungan karton putih itu di bahunya lalu berlalu tanpa menoleh lagi. Gue duga gulungan karton itu adalah komik yang baru ia gambar, entahlah.

"Dia ngomong apa?" Dea berbisik sedikit keras, padahal Irham baru berjalan beberapa langkah.

"Nggak ngomong apa-apa. Yuk, ah, De. Tapi gue gak bisa lama-lama ya. Abis ini mau ke rumah Rasyid."

Dari sudut mata, gue bisa melihat Irham menoleh samar.

*

Sambutan ayah dan ibu Rasyid dengan segera membuat kegundahan gue karena pertanyaan Irham di kampus tadi sirna. Gue pernah datang ke rumah Rasyid sebelumnya, waktu awal-awal pacaran dan ibunya Rasyid ulang tahun, meski waktu itu ayahnya sedang tidak ada di rumah. Sama seperti waktu itu, ibu Rasyid membuat gue merasa seperti gue sedang pulang ke rumah sendiri. Meski kali ini kondisinya jauh berbeda dengan saat gue pertama kali datang—mengingat masalah yang sedang dihadapi ayah Rasyid—tetap tidak mengurangi keramahan dan kehangatan rumah ini.

Ayah yang berkali-kali memuji gue cantik dan melontarkan gumaman, 'Pinter emang Rasyid milih calon, adem begini.' (langsung ditimpali antusias oleh Rasyid: 'Iya dong, Yah!'), dan ibu yang kelihatan senang sekali saat gue bantu menyiapkan makanan di dapur.

"Acid sama Rara tuh waktu kecil sering bantuin ibu masak, jadi hafal banget nama-nama bumbu" Kata ibu sambil mengisyaratkan putranya itu mendekat untuk mencoba kuah sup. Gue mengelap piring seraya tersenyum memperhatikan Acid yang mencecap-cecap.

"Pantesan Rasyid suka banget namain temen-temennya pake nama bumbu dapur, Bu." Gue tertawa ketika Rasyid melotot seolah berkata: 'Jangan bilang-bilang dong!'

"Tapi bagus itu, Adisa, kamu gampang kalo mau titip belanja ke suami, dia hafal nama-nama bumbu dapur." Celetuk Ayah santai dari meja makan, tidak sadar kalau gue nyaris menjatuhkan sendok karena grogi mendengar ucapannya. Rasyid malah cengar-cengir, mendukung perkataan ayahnya.

"Bener tuh kata Ayah, Ca. Aku gak bakal namain anak 'Salam Sereh' kok, tenang aja."

Ayah tertawa, ibu mewakilkan gue mencubit lengan Rasyid.

Saat kami sudah duduk bersama di meja makan, ayah memimpin doa. Sebelumnya dia menjelaskan ke gue kalau sudah menjadi kebiasaan sejak lama di keluarga ini kalau anggota keluarga mereka ada yang ulang tahun, mereka akan makan bersama dengan masakan kesukaan yang berulangtahun sebagai menu utama.

"Ya tapi kalo Rasyid yang ulang tahun sih dia gak mentingin, ya, Nak, ya? Yang penting makanannya?"

Rasyid yang ditanya lebih sibuk menggosok-gosok telapak tangannya, tidak sabar menyikat makanan-makanan di atas meja.

Setelah mendoakan yang baik-baik untuk Rara di New York sana, yang sepertinya belum menjawab telepon karena masih tidur, kami pun mulai menyantap makan malam sambil mengobrol.

"Adisa kuliahnya gimana?" tanya ayah Rasyid membuat suapan gue sempat terhenti di udara, "Lancar lancar?"

"Lancar, Yah." Gue tersenyum sebelum menyuap. Mata gue melirik Rasyid yang sedang berkonsentrasi makan.

"Kamu kuliah Sastra Jepang, ada rencana ngelanjutin ke Jepang gitu? Nggak? S2nya mungkin?"

Rasyid tersedak dan gue langsung mendekatkan segelas air ke hadapannya.

"Pelan-pelan makannya," gue berucap pelan sambil sekilas mengusap punggung Rasyid. Tidak sadar kalau ayah dan ibu sedang memperhatikan dengan senyum sembunyi-sembunyi.

"Belum kepikiran sih, Yah." Jawab gue, berusaha terdengar setenang mungkin, di sebelah gue Rasyid makan dengan berisik, menimbulkan bunyi dentingan sendok beradu ke piring yang gelisah.

Setelah itu topik beralih pada kuliah Rara di New York, lalu pada makanan kesukaan masing-masing, tanggal ulang tahun masing-masing, hal-hal ringan yang menghidupkan meja makan itu dengan tawa.

Saat makan malam selesai, setelah gue membereskan meja dan membantu ibu mencuci piring, gue ikut duduk-duduk bersama di karpet ruang tengah, sembari menunggu Rara mengabari.

Televisi yang menyala hanya menyumbangkan latar suara karena ibu menunjukkan sesuatu yang lebih menarik perhatian: album foto.

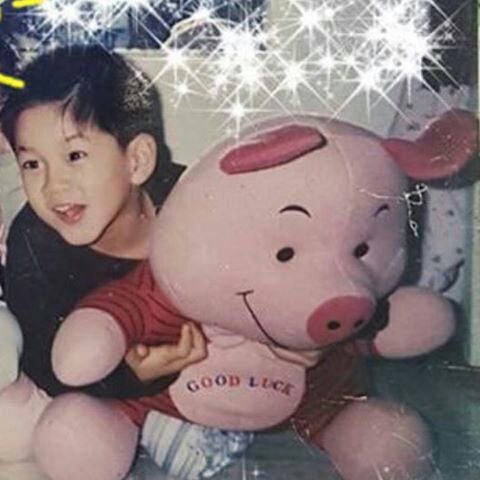

"Niiiih, Rasyid kecil nih. Keliatan bandel ya?" ibu menuding selembar foto. "Ini sebenernya boneka piglet punya kakaknya, tapi sering dia pake main, dia bilang si Piglet ini anak buahnya."

Gue tertawa gemas, "Ini kamu kok posenya begini? Maksudnya apa? Kok kayak ngelayang?"

"Kenapa ya dulu..." dia sok mikir keras, "kayaknya mau pose spiderman."

"Ooooh, dulu pengen jadi spiderman."

"Iya, kalo sekarang kan your-man." Katanya sambil cengengesan. Aduh, makin ingin aja gue mencubit pipinya.

"Hahahahahaha." Ayah Rasyid tertawa, gue jadi curiga bakat gombal Rasyid menurun dari ayahnya. Gue bertekad menanyakan soal ini ke ibu Rasyid nanti.

"Ini Acid pas SD nih, senyumnya gini terus kalo difoto. Tapi kadang suka cemberut juga sih, terutama kalo ibu larang jajan," Ibu menunjuk foto di lembaran berikutnya. "Senyumnya udah keliatan bandel ya dari kecil?"

Gue tidak bisa menahan senyuman di wajah gue, menyamai senyum lebar Rasyid kecil di foto itu.

"Waktu kecil ya, Ca, Acid ini sempet bikin ayah ibunya kewalahan karena ada-ada ajaaa gitu ulahnya. Pernah nelen gundu sampe ibu nangis-nangis panik mau bawa dia ke rumah sakit, gak taunya pas udah mau berangkat, dia muntahin gundunya di kamar mandi."

"Aku kira itu permen," Rasyid menggaruk-garuk tengkuknya sambil meleletkan lidah merasa bersalah, "Tapi kan adek pinter, Bu?? Muntahnya di kamar mandi??"

Gue tertawa.

"Terus pernah juga main sampe lewat magrib gak pulang-pulang. Padahal udah dibilangin sama ayahnya, sebelum jam lima udah harus pulang. Kita udah panik nyariin di sekitar kompleks, eeeeh tau-tau dia udah duduk di teras sambil bengong, gak tau ayah ibunya udah khawatir kayak apa."

"Kamu abis dari mana emang?" gue bertanya dengan nada geli membayangkan muka bengong Rasyid kecil.

"Diculik ondel-ondel."

"Boong."

"Beneran, Ca."

"Bukan diculik ituuuu. Dia pas lagi main ngeliat ada ondel-ondel lewat yang suka pake musik berisik, terus gak sadar ngikutin ondel-ondelnya sampe jauh. Ya kan?" Ayah menjawil pundak putranya.

"Hehehehehhe."

"Ada-ada aja," gue menggeleng-geleng.

"Lucu ya, Ca, aku waktu kecil?" tanya Rasyid melihat gue membalik halaman album kembali ke awal.

"Iya, lucu."

"Mau ngeliat lagi Rasyid kecil lagi gak?"

"Mana? Ada album lain lagi?" gue celingukan mencari.

"Bukan, kalo mau ngeliat lagi, nanti abis nikah sama aku terus punya anak laki, kamu jadi ibunya Rasyid kecil deeeh."

Muka gue memanas.

Rasyid, ini tuh... di depan ayah ibu kamu lho. Kok sempet-sempetnya...

Ayah ibunya malah tertawa pula, padahal rasanya si T-rex di perut gue udah langsung bangun saking gak karuannya.

"Eh, eh, nih Rara udah bales!!" kata Rasyid begitu melihat layar hpnya yang bergetar.

Untunglah gue tidak diberi kesempatan lama-lama untuk gugup karena menit berikutnya, kami semua saling merapat menatap layar hp Rasyid yang menghubungi Rara via videocall.

"HOI!!! MBAK-MBAK YANG NAMBAH TUA!!!!" Rasyid memekik begitu melihat wajah ngantuk Rara di layar.

"EH DIEM LO MAS-MAS!" Rara pura-pura menjitak layar. Sorot matanya langsung bersemangat begitu melihat ayahnya, ibunya dan gue yang duduk di sebelah Rasyid, sedikit bersembunyi di balik bahu Rasyid karena malu.

"Eeeeh, siapa tuuuh? Dica ya?"

"Hai Kak," gue akhirnya memajukan wajah, tersenyum, "Selamat ulang tahun ya."

"Aaaa, iyaaa, makasih!! Kamu kok cantik banget sih?"

"Hah? Eh," gue melirik Rasyid, bingung harus bersikap seperti apa.

"Iya dooong, pacar gueee." Harusnya gue sudah bisa menduga tanggapan Rasyid.

"Kok mau sih sama Acid? Dia kan ganteng-ganteng sedeng." canda Rara.

"Heeeh, Kak." tegur ibu.

"AAAAAA AKU KANGEEEN IBUUUU AYAAAAH." Suara Rara yang penuh antusiasme seklaigus kekanakan mengingatkan gue sama adiknya kalau sedang gembira.

"Selamat ulang tahun ya, Kak," ujar ayah dengan penuh wibawa, "Semoga jalan hidup kamu selalu berkah, terus enteng jodoh juga, ayo, masa kalah sama adikmu ini udah ngajak calonnya ke rumah."

Gue kembali menunduk, tersipu. Sampai sepuluh menit berikutnya kami masih terhubung dengan Rara, mendengarkan ceritanya dan betapa ia kangen dengan rumah. Saat itu juga gue tersadar kalau Rara sepertinya sama sekali tidak tahu tentang apa yang menimpa ayahnya.

Mata gue memandang wajah Rasyid, ayah dan ibu ketika mereka saling berebutan bicara, memberi tips untuk Rara supaya cepat punya calon. Dalam hati bersyukur karena gue diberi kesempatan mengenal keluarga Rasyid, yang di tengah musim dingin dan badainya pun bisa menghadirkan musim semi.

*

"Jam sembilan aku anterin pulang ya." Ucapan Rasyid membuyarkan lamunan gue yang tengah memandangi bulan di balkon rumahnya. Terdengar sayup-sayup musik The Beatles dari lantai bawah, pasti ayahnya.

Rasyid lalu ikut duduk di sebelah gue Kepalanya bersandar ke kaca jendela sementara matanya memandang jauh ke bulan di antara ranting pohon yang bercabang-cabang di dekat balkon. Dia lalu bicara lagi,

"Tapi kalo kamu mau nginep, kamar aku kosong—EEH IYA IYA, MAKSUD AKU KAMAR RARA." Dia mengusap-usap lengannya yang gue cubit sambil manyun, pura-pura sakit.

To lead a better life

I need my love to be here

Here, making each day of the year

Changing my life with a wave of her hand

Nobody can deny that theres something there.

Lagu Let It Be telah berganti menjadi lagu Here, There, and Everywhere. Rasyid mulai bersenandung lagi.

"Waktu itu, malem sebelum Rara berangkat ke New York, aku sama dia duduk di sini, nontonin langit, kegiatan favorit dia selain makan." Tutur Rasyid.

Gue tersenyum, lucu sekali kakak beradik ini.

"Kamu kangen ya?" gue menoleh, menatap langsung ke wajahnya yang terlihat sangat dekat dari samping.

"Kangen." Sesuatu dalam nada suaranya terdengar aneh, seolah dia tidak hanya sedang merindukan kakaknya saja. "Waktu itu aku tanya sama dia, kira-kira langit New York bakalan beda jauh gak ya sama langit sini? Kira-kira dia bakalan lebih puas gak ngamatin bintang di sana?"

"Terus Rara jawab apa?"

"Dia jawab, 'Ya mana gue tau!! Gue kan baru ke sana besok!!'" Rasyid meniru gaya bicara kakaknya, "Hhhh dasar Nyi Blorong, galak banget."

"Ya kakak kamu bener sih."

Hening sejenak.

"Kalo langit Jepang gimana, Ca?"

Apa?

Mulut gue mendadak terkunci, gue menatap Rasyid lekat-lekat, dia mendongakkan kepalanya, tidak balas menatap gue.

"Kenapa kamu nanya gitu?"

Ada senyuman aneh yang diciptakan sudut-sudut bibir Rasyid sebelum dia menoleh dan balas menatap gue, untuk pertama kalinya gue kesulitan membaca apa yang ada di balik sepasang mata itu.

"Jangan nyia-nyiain kesempatan kamu, Ca. Aku udah mikirin ini dari kemaren, aku beneran gak apa-apa kamu ke Jepang."

Gue terkesiap.

"Cid, aku pikir soal Jepang ini udah selesai. Aku udah putusin aku gak jadi berangkat kok."

Rasyid masih tersenyum, ia meraih tangan gue dan menepuk-nepuk punggung tangan gue, "Aku tau kamu mutusin gak pergi karena gak mau ninggalin aku kan?"

Gue tidak menjawab, juga tidak melepaskan genggaman tangan Rasyid, sebaliknya mata gue memancarkan banyak pertanyaan.

"Ca, makanya hari ini kamu aku ajakin ke rumah, sengaja, aku pengen kamu tau kalo ayah ibu kuat kok ngehadepin masalah ini, aku pengen kamu liat sendiri kalo keluarga aku bakalan baik-baik aja. Aku, ayah, sama ibu, yakin kejujuran ayah bakalan buktiin ayah gak bersalah. Kamu jangan khawatir, jangan terlalu kepikiran sampe ngorbanin apa yang kamu pengen."

Baik kata-katanya maupun cara ia bicara yang kedengaran seperti berbisik lembut menenangkan gue membuat sistem pikiran gue macet.

"Jadi... gak apa-apa, kamu ke Jepang aja, aku tau kamu pengen banget belajar di sana dari kecil, dari pas kamu baca komik-komik kesukaan kamu itu."

Gue masih diam, mencerna semua perkataan Rasyid.

"Susah lho dapetin kesempatan kayak kamu, jangan disia-siain." Rasyid lalu melepaskan genggaman tangannya untuk menepuk halus pipi gue, "Ca, hei, dengerin aku, cuma setahun gak apa-apa, pacar kamu setia, gak bakal meleng kemana-mana kok, tetep nungguin kamu."

"Kamu beneran gak apa-apa?" gue bertanya pelan.

"Ya kalo ditanya gak apa-apa sih sebenernya jawabannya tetep apa-apa, Ca, aku bakalan repot banget karena kangen tiap hari, udah kayak single parent ngurusin anak namanya kangen sendirian" Rasyid terkekeh, sejenak wajahnya berubah serius.

"Tapi seenggaknya kita kepisahnya karena jarak, gak kayak sebelumnya kita kepisahnya karena perasaan."

Mata Rasyid sekejap membiaskan sepenggal sedih mengingat masa itu, waktu kami berdua putus.

"Namanya pertemuan sama perpisahan itu pasti ada Ca, tapi kalo perasaan kita gak ke mana-mana, perpisahannya pasti cuma sementara." Rasyid menggenggam tangan gue lagi, "Janji ya, Ca? Tetep jadi pergi?"

Sepi agak panjang sebelum akhirnya bertanya,

"Jadi hari-hari terakhir ini kamu mikirin ini?"

"Yap." Rasyid tersenyum, senyum yang gue sebut senyum kotak, dan sekian lama mengenalnya membuat gue tahu bahwa saat ini dia sungguh-sungguh, "Jangan ragu pergi karena takut aku sedih ditinggal kamu. Aku sedih, tapi aku seneng kok. Kenapa? Karena kamu seneng. Aku tau ini mimpi kamu."

Rasyid memandangi langit lagi, manik matanya seperti berkilau memantulkan cahaya bulan kuarsa, "Lagian, sedih sama bahagia punya porsinya sendiri-sendiri, sedih karena kangen bakal keganti sama seneng karena liat kamu seneng. Itu aja."

Gue gak tau harus ngomong apa karena perlahan perasaan haru menumpuk di pelupuk, gue rasa Tuhan sayang banget sama gue waktu menghadirkan Rasyid Ananta di kehidupan gue.

"Kamu mau tau gak aku sadar soal itu karena apa?"

"Karena apa?" gue masih menatap profil wajahnya dari samping, dalam-dalam.

"Karena pas pulang dari sidang ayah, hujan, terus di jalan aku ngeliat ada ojek payung anak kecil, pada lari-lari kesenengan dikasih sepuluh ribu sama orang yang pake jasa mereka. Naah, dari situ aku sadar, bahagia sama sedih ada porsinya sendiri-sendiri, kayak aku sama Wawan kalo beli nasi padang aja, punya porsinya masing-masing."

Gue tertawa kecil.

"Hujan yang identik sama sedih, ngedatengin bahagia buat anak-anak ojek payung. Ya gak? Contoh lain, nasi sama kikil udah cukup buat Wawan, nasi sama ayam sayur pake krupuk kulit cukup buat aku. Ada porsinya sendiri-sendiri. Bener gak pemikiran aku?" Rasyid menoleh, matanya mengerjap-ngerjap lucu.

"Iya, bener..." Gue tiba-tiba teringat lamunan gue tentang bulan April, ternyata hampir sama dengan apa yang dipikirkan Rasyid akhir-akhir ini.

"Ya udah makanya jangan bingung lagi ya, Ca."

Mengikuti kata hati gue yang sudah sedari tadi bersuara, gue perlahan menyandarkan kepala gue di bahu Rasyid, "Makasih ya." Bisik gue nyaris tidak kedengaran, tapi gue bisa merasakan ia tersenyum.

Lalu tanpa gue duga, Rasyid mengecup singkat puncak kepala gue sebelum balas menyandarkan kepalanya sehingga gue dan dia saling bersandar memandangi langit.

"Aku bakal kangen wangi sampo bayi rambut kamu," katanya setengah tertawa, "apa aku pake sampo bayi kayak punya kamu aja ya mulai sekarang? Biarin deh dikatain orok gede sama anak Komet juga."

"Aku juga bakal kangen wangi baygon di jaket denim kamu."

Rasyid tertawa, "Ya udah sebelum berangkat ciumin dulu ya? Apa mau kamu bawa?"

Sementara itu di bawah sepertinya ayah Rasyid sengaja memutar lagi lagu yang sama.

There, running my hands through her hair

Both of us thinking how good it can be

Someone speaking, but she doesn't know he's there

I want her everywhere

And if she's beside me I know I need never care

But to love her is to need her everywhere

Knowing that love is to share

Each one believing that love never dies

Watching their eyes and hoping I'm always there

I will be there and everywhere

Here, there, and everywhere

"Ca,"

"Hm?"

"Takoyaki di sana kalo kamu kirimin ke sini basi di jalan gak?"

"Rasyid..."

"Oh, aku tau apa yang gak bakal basi kamu kirim ke aku!!! Kangennya kamu! Hehehe."

a/n:

tuh, aku menepati janji kan, acidnya gak sesedih chapter sebelumnya

hehe.

tapi artinyaaa... dia jadi ditinggal Dica.

bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? apakah mereka bisa melawan jarak? (akh)

ditunggu chapter berikutnya ya, karena selain meneruskan konflik, aku juga tetep bakal menyisipkan flashback-flashback manis acidica. heheh.

makasih udah vote dan comment, bikin aku termotivasi buat lanjutin :]

semoga suka yaa.

loves

-rns

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top