20. Dolorosas confesiones

El tiempo pasó sin que se dieran cuenta, tenían suerte de que fuera sábado y ninguno tuviera que ir a otro lugar. En silencio se miraron, complacidos, sudorosos y con los ritmos cardíacos ligeramente alterados a causa de la reciente agitación. Roberto abrazó a su compañera y la acunó en su pecho. De pronto, un cúmulo de pensamientos lo asaltó. Aquello había sido espectacular, superó con creces sus expectativas, pero eso no evitó que la preocupación lo hiciera su presa. Nunca había sido tan irresponsable con una mujer. Pareciera que todo convergía para que lo que pudiera hacer mal, lo hiciera precisamente con Diana.

—Lo lamento —externó en automático. Ella lo miró intrigada.

—¿Por qué? ¿No te gustó?

—Me encantó, lo seguiría haciendo si tú no necesitaras comer.

—No tengo hambre... —sus labios buscaron los de él y le dieron un dulce beso que lo hizo sonreír al pensar en lo oculta que había estado esa ternura antes.

—Aunque no la tengas, tienes que alimentarte bien y ya es tarde —. Tomó aire largamente y de la misma forma lo exhaló antes de continuar —. A lo que me refería es que no suelo ser así, es la primera vez que olvido usar protección.

—No hay problema.

—¿No lo hay?

—Estoy sana, ¿Tú no lo estás?

—Claro que lo estoy, pero lo otro...

—Tampoco es problema... Confía en mí, no hay forma de que ocurra.

¿Cómo no confiar cuando lo miraba de esa forma que le inundaba de calidez el pecho? Diana era un misterio cada vez más profundo, al igual que un iceberg del que apenas veía la superficie, pero no quiso preguntar, solo pensaba en seguir disfrutando de su compañía. Estuvieron unos minutos más tendidos en el colchón, abrazados y hundidos cada uno en sus propios pensamientos hasta que al fin el hambre los hizo desperezarse. Mientras ella se duchaba de nuevo, Roberto buscó en la minúscula despensa algo para prepararle. No había mucho, en realidad casi nada. Tal vez era lo mejor, así podría llevarla a un bonito lugar, pretendía consentirla en todos los sentidos. No obstante, cuando ella escuchó la propuesta no pareció agradarle.

—¿A dónde iremos? —su pregunta iba cargada de agobio.

—Te gustará, te lo prometo.

—¿Me llevarás a donde llevas a tus damiselas?

Él rio, era imposible hacerla bajar la guardia por completo.

—Te llevaré a donde me gusta ir a mí, ¿Cuál es tu problema con eso?

Diana lo miró con una expresión indescifrable. Su problema era que lo sabía, Roberto y ella se movían en mundos distintos. Aunque en las pasadas horas esa frontera se hubiera borrado al ritmo de sus cuerpos moviéndose juntos y brindándose satisfacción, no dejaban de ser opuestos. Temía seguir acostumbrándose a su presencia y que después él se diera cuenta de que ese no era su lugar. Sin embargo, también anhelaba dejarse llevar y simplemente disfrutar. Nunca lo había hecho, siempre había estado tratando de sobrevivir de todas las formas posibles, tanto que le costaba librarse de esa sensación de amenaza que la asaltaba a cada paso.

—Está bien. Te acompañaré solo si me dices qué te puso así ayer. No parecías tú mismo.

La burbuja se reventó al escucharla, inundándolo de los recuerdos de la discusión protagonizada en casa de sus padres, de las sospechas, del rechazo y exigencias de Aracely junto a los ojos plagados de pesar de su padre. Pero confiaba en ella. Aceptó lo que le pedía, aunque no le habló de ello por el siguiente rato. Antes fueron al departamento de él, en donde rápidamente se aseó y eligió un atuendo adecuado, casual pero que le sentaba bien.

Ella lo esperó en el auto, estaba acostumbrada y aprovechó el tiempo para seguir leyendo el informe que Saúl le había dado, aunque lo intentara no podía olvidarse de Fátima, deseaba con todo su ser encontrarla con vida y para eso no podía desatenderse del caso. Una vez que Roberto volvió, lo dejó conducir, aquello era lo más cercano que había tenido a una cita y en el fondo, tenía que admitir que la idea le agradaba. El sitio al que fueron era simpático, no era muy grande, pero destacaba el buen ambiente y gusto en su decoración estilo nórdico, con elementos naturales y muebles de madera sencilla con tejidos.

—¿Te gusta? —le preguntó él una vez que estuvieron en una de las mesas y con las cartas que el mesero les dio en las manos.

Asintió, ¿Qué podía decir cuando el sitio era tan grato como su acompañante?

—¿Ahora me dirás qué sucedió?

—Primero almorcemos...

—Medina...

—Roberto. Quedamos en que me dirías por mi nombre, es mi pago por hacer que la pasaras tan bien —su tono jocoso la hizo achicar los ojos y arrugar la nariz.

—Eres un presumido insufrible, tú también la pasaste bien. No te vi quejarte ni un solo instante, por el contrario, ¿Quieres que te recuerde cómo pedías que lo hiciéramos una vez más? Hasta rogabas —recalcó ella con maliciosa suficiencia y torciendo la boca.

Él ahogó una sonrisa, era increíble lo encantadora que había llegado a parecerle.

—Cielos, lo admito, y en cuanto estemos en un lugar más privado te voy a seguir rogando y dando todo lo que quieras... Igual me gustaría que me llamaras por mi nombre... No te cuesta nada, al licenciado Quintero no le dices por su apellido.

—Él es diferente.

—¿Diferente?

—Más confiable.

—¿Más confiable?

—Deja de repetir lo que digo, ¿Acaso estás celoso de Daniel? Con él no haría lo que contigo —su expresión pícara lo sonrojó ante el recuerdo de lo que habían compartido y el deseo de repetirlo.

Al ver al mesero dirigirse hacia ellos, se acercó y le plantó un beso en los labios para silenciar lo que fuera a seguir diciendo. Ambos ordenaron y mientras aguardaban, los ojos inquisitivos volvieron a clavarse en los suyos, acuciándolo a hablar. Por unos segundos, se quedó pensativo. Era imposible expresar algo como eso con frases concretas. Tras un profundo suspiro, comenzó hablándole de Aracely, de la forma en que había crecido a su lado, de los sinsabores y la preferencia que siempre manifestó por su hermano. También le confesó el recibimiento que le dieron una vez salió de prisión, fue ahí que todo comenzó a hacerse más notorio. La mujer que consideraba su madre no lo quería, a ratos incluso parecía que lo detestaba. Él se había esforzado por ser un buen hijo, pero de poco servía cuando nunca fue considerado como tal. En ese momento lo comprendía todo, no fue más que un intruso viviendo en un hogar ajeno, nunca estuvo en sus manos lograr la aceptación de Aracely.

—Siempre me pregunté por qué si yo hacía todo bien y Edgar mal, él seguía siendo el favorito. Ahora la respuesta es más clara que el agua.

Su confesión la puso reflexiva, jamás imaginó que él estuviera viviendo aquello. La imagen de tipo banal con que lo catalogó al conocerlo y en su consecuente reencuentro, de a poco se fue agrietando. Abajo de lo que él se empeñaba en mostrar, encontró a un hombre con el que le resultaba sencillo entenderse, que aprendió a no juzgarla y que podía respetar.

—¿Qué harás ahora?

—Buscaré al imbécil de Edgar, quiero saber quiénes son mis padres.

—¿No es mejor buscarlos a ellos directamente?

—Puede ser, pero... por más que quiera no puedo ignorar la petición de Aracely.

—Tal vez, a pesar de todo, fue mejor madre que otras —. La afirmación lo hizo mirarla con curiosidad, pero seguía tan enfrascado en sus propios y atribulados sentimientos que respondió de la forma más simple.

—Lo dudo.

La expresión de su acompañante se nubló. Su mirada dejó de estar ahí. Con suavidad soltó el tenedor con el que intentaba comer y sus manos se entrelazaron sobre sus piernas. Lucía alterada, y Roberto imaginó que era a causa de lo que él había dicho.

—¿Qué sucede? ¿Dije algo que te molestó?

—Sí hay peores madres.

Sus ojos buscaron los de él, acababa de confiar en ella y un impulso le exigía hacer lo mismo. Entonces se lo dijo, abriendo la caja de pandora que por años estuvo cerrada por candados que nadie logró descifrar antes. Nació en un hogar que nunca lo fue. Su padre era un policía alcohólico que pasaba largos períodos de tiempo entre la cantina y el trabajo, buscando siempre el sitio y la compañía para seguir el vicio que con los años lo llevó a perderlo todo. Por otro lado, la mujer que la parió tenía poca paciencia, mucha ignorancia y un enorme talento para perderse en la apatía. Vivió sus primeros años entre ausencias y la desidia de quien debía cuidarla.

La escasez aumentó conforme creció, también los malos tratos y la negligencia de su progenitora. Si algo recordaba de ese tiempo era el hambre, siempre tenía el estómago vacío o a medio llenar. Pedir alimento no era una opción porque lo que recibía a cambio era un insulto o directamente una agresión física. Sus ropas estaban siempre sucias y su cabello descuidado, lo mismo que todo lo demás, en varias ocasiones los piojos la hicieron su hogar. Los bichos se reproducían fácilmente en la vivienda de dos cuartos, sucia y desordenada, que habitaban. Para colmo, los pleitos entre sus padres eran constantes y su padre decidió irse de la casa un tiempo. Entonces llegó él, el hombre por el que su madre terminó de perder la cabeza. Un día la tomó de la mano, puso en una bolsa de plástico todas sus prendas junto al único par de juguetes que había recibido en navidades pasadas, y la llevó a la casa de enseguida.

—Todavía recuerdo sus palabras esa tarde: "Eres un estorbo, si doña Chelo no te quiere, te voy a dejar en la basura"... —cabizbaja, respiró hondo antes de continuar —. Es curioso como olvidamos lo que necesitamos y seguimos recordando lo que no.

Roberto tragó saliva pesadamente, un nudo en la garganta le impedía hablar y la opresión se le expandía por todo el pecho. No tenía idea de qué podía decir para consolarla, incluso dudaba que eso fuera posible. La vio llevarse un trago de jugo de naranja a la boca, su gesto imperturbable le causaba más desasosiego porque sabía perfectamente lo mucho que debía estar sintiendo mientras le revelaba un pasado tan doloroso, plagado de abandono y desamor. Esa era ella, por eso le resultaba tan difícil aceptar una muestra de cariño.

—¿Qué edad tenías? —indagó al fin, con una rigidez que le comprimía todo por dentro.

—Cinco, creo. No conté mis cumpleaños hasta que llegué con mi abuelita Chelo. Ella me decía que le dijera así porque era demasiado vieja para decirle mamá. Y sí lo era, era muy mayor, tal vez noventa años, no lo sé, nunca se lo pregunté.

»Fue ella quien me enseñó lo básico que necesitaba para cuidarme. Me llevó a la escuela, apenas podía caminar, pero nunca me dejó ir sola. Tampoco tenía familia, era viuda y el único hijo que tuvo había muerto. Me decía que gracias a mí sus días habían vuelto a ser alegres.

»No tenía casi nada, pero lo poco que había en su hogar lo compartió conmigo. Si no fuera por ella habría terminado en la calle, porque cuando el viejo imbécil volvió fue solo para seguir siendo un desastre.

—¿Y qué pasó después?

—Lo que tenía que pasar... No me duró mucho tiempo, estuve con ella tres años antes de que muriera. Ahora ya casi no la recuerdo, ese tiempo a su lado fue como un sueño, sus manos arrugadas y callosas son lo único que todavía no olvido por completo.

»Cuando murió, el viejo por fin decidió hacerse cargo por entero de mí. A partir de entonces viví con él. Todavía era un alcohólico, pero nunca me trató mal, tampoco me cuidó. Fui yo la que tuve que cuidar de él.

»Así fue hasta que peleamos y me fui de su casa. Para entonces ya era una agente del Ministerio y él un policía cesado por corrupto. Un completo imbécil.

De pronto, calló al verlo. Él no pudo sostenerle la mirada. Su rostro entero era un mapa de las emociones que ella detestaba despertar en otros.

—No me veas así.

—¿Cómo?

—Con lástima. Todo eso ya pasó.

Lo último lo dejó mudo, no podía explicarse a sí mismo lo que estaba sintiendo. El haber sufrido el desamor de su madre lo hizo imaginar a esa niña, abandonada y enfrentada a tanto desde pequeña. Pensarlo lo llenó de pesar, le importaba demasiado como para ignorar la confusión y el sufrimiento que debió sentir. Incapaz de hacer más, tomó la mano ajena, se la llevó a los labios y la besó con ternura mientras sus ojos vidriosos buscaban los de la mujer a su lado.

—¿Qué haces? Por eso no me gusta hablar de mi vida, no necesito que me compadezcan.

—No te compadezco, tampoco te tengo lástima, es más, no te quiero consolar. Solo déjame mostrarte lo mucho que me importas.

—No me digas eso.

—¿Por qué?

—Porque no quiero acostumbrarme a ti.

La confesión fue acompañada por un largo suspiro y unos ojos que luchaban por no revelar más de lo que guardaba un alma solitaria. Él comprendió mucho más de lo que esas palabras expresaban, ella tenía un miedo inmenso y darse cuenta volvió a conmoverlo.

—No lo hagas si no quieres, pero si lo haces, aquí estaré —. Sonrió, le besó dulcemente los labios y la abrazó. Diana supo entonces que era muy tarde para no acostumbrarse a él.

https://youtu.be/YeINCMyrIyE

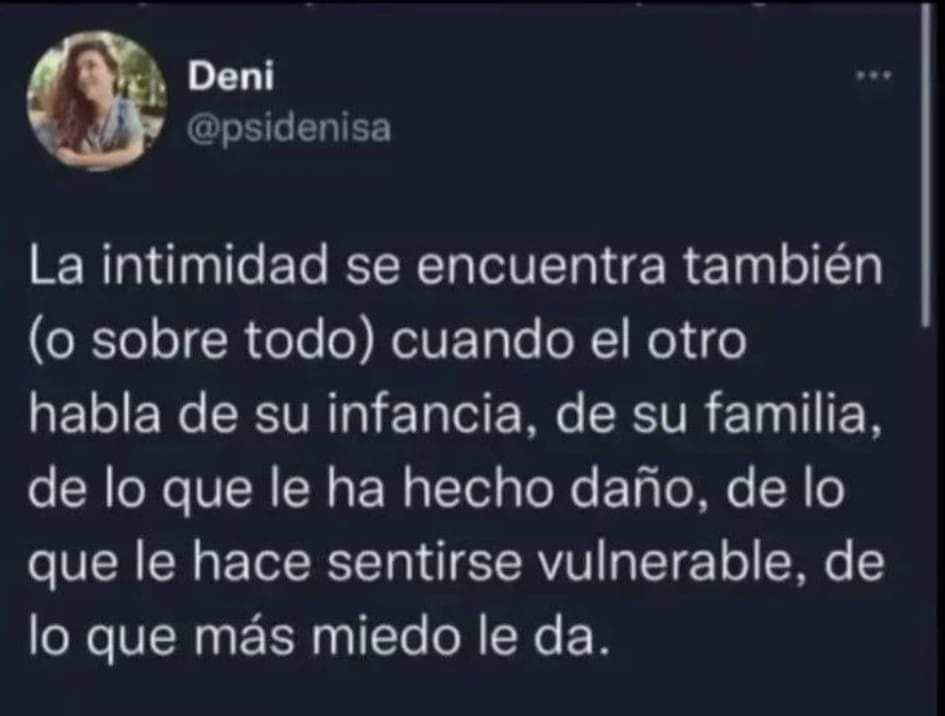

Desnudarse el cuerpo es más fácil que desnudar el alma, es en ese gesto de confianza que se da la mayor de las intimidades entre dos personas que se importan mutuamente.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top