1.3 | Parade Mata Satu

Pearl Harbor - Hawaii, 1 Januari 16 AOE

DESIR PASIR YANG TERSERET OMBAK mengembuskan suara tropis ke telinga. Biru. Lautan jernih dengan gemelantung awan putih menyambut setiap pasang mata. Aroma garam yang bersarang di tiap kubik air asin mengelus hidung setiap makhluk.

Indah. Namun, tak ada yang menyangka bahwa tempat itu dulunya adalah medan tempur. Ledakan dan bumbungan asap mengepul di setiap sudut. Aroma mesiu menggesek epidermis hidung para tentara. Darah segar memuncrat bersamaan dengan setiap prajurit yang berkorban. Berani, para tentara yang gugur waktu itu akan serupa.

Begitulah nasib 195 perwakilan negara yang akan menghibur Sang Mata Satu di Axama.

"Sudah waktunya, Tuan," ucap seorang pria keturunan timur tengah yang berjanggut tebal—sampai menutupi seluruh mulut. Ia membungkuk kepada Presiden Juhan, lalu mencium tangannya sebagai tanda hormat. "Saya pamit dulu. Tuan Presiden, Messal, doakan saya."

Pria kekar itu tersenyum. Ia menutupi kesedihannya. Meski pria ini tahu peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil, dia tetap memasang senyum, dan selalu menggantung harapan.

"Tentu, aku akan selalu mendoakanmu, Nak," balas Presiden Juhan mengelus kepala perwakilan negaranya.

Messal hanya sanggup tersenyum. Dia tak sanggup berkata apa-apa. Pemuda yang diangkat anak sebagai Presiden Juhan ini takut, jika dia nekat berbicara, semua kata-kata jujur yang pedih, malah menciutkan hati pria yang mewakili Palestina di depannya.

Tak perlu menunggu lama, pria kekar itu meninggalkan Messal dan Presiden Juhan di tengah Pearl Harbor bersama 194 pemimpin negara lainnya. Tepat beberapa ratus meter dari bibir pantai yang ditumbuhi pohon nyiur, semua pemimpin negara—dan pengawalnya—harus kembali menepi; meninggalkan monumen persegi panjang yang memantulkan sinar putih, hanya boleh diisi oleh para pemain parade.

Pilar langsing berwarna putih pucat yang menopang atap bolong layaknya jaring, perlahan menjauhi pandangan Messal. Monumen seluas tiga lapangan bulutangkis itu menganga seakan menunjukkan kehampaan. Akhir tak berujung, lorong tadi adalah perpisahan bagi orang-orang yang tetap tinggal, dan Messal tahu.

"Pak Juhan, apakah dunia masih akan bertahan setelah ini?" gumam Messal tiba-tiba. Ia menggenggam tangan Presiden Juhan, lalu mendongak 'tuk menatap mata bapak angkatnya.

Presiden Juhan termangu. Ia heran, Mengapa Messal tiba-tiba bertanya hal semacam ini. Apakah karena perpisahan dengan perwakilan Palestina tadi? Presiden Juhan pun tersenyum, lalu berkata secara lembut, "Tidak, tidak perlu takut, Nak Messal. Mereka sudah ikhlas, apa pun hasilnya—"

Presiden Juhan memotong perkataannya. Sebuah istana berlian raksasa seukuran Negeri Vatikan tiba-tiba melayang ke atas Pearl Harbor. Bayangan remang yang meneruskan rona violet, sontak memayungi seluruh O'ahu.

Horor, semua orang sontak menengadahkan muka. Mereka kini sedang menyaksikan kengerian yang sebenarnya.

Ini 'lah yang menyebabkan Messal bertanya tadi, batin Presiden Juhan menelan ludah keras-keras. Pria tua itu sontak merangkul Messal, lalu mendekatkan tubuh pendeknya ke rangkulan. Dia berkata, "Nak Messal, Bapak tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi ... mari kita sama-sama berdoa kepada Yang-Tertinggi agar para peserta yang gagah berani berkorban, senantiasa di dalam lindungan."

Messal mengangguk, lalu memalingkan wajah. Dia melirik satu per satu pemimpin dunia—yang ditemani masing-masing ajudan—menganga dengan tatapan ngeri ke Axama.

"Pak Juhan, maksud saya, lihatlah orang-orang di sekitar kita!" pinta Messal sembari menunggu Presiden Juhan melongok. "Jika Mata Satu Keparat itu menginginkan kemusnahan manusia, berarti ... akan ada Parade Mata Satu selanjutnya, kan?"

Presiden Juhan terperangah. Dia tak pernah menyangka Messal akan berpikir sejauh itu. Sang Presiden Palestina pun menjawab Messal dengan terbata-bata, "Um, bapak tidak tahu perihal itu. Namun, kita berdoa untuk masa depan agar tidak harus melakukan Parade Mata Satu."

"Tapi jika tidak, apakah saya akan mengikuti Parade Mata Satu berikutnya, Pak Juhan?"

"Nak Messal," Presiden Juhan kehabisan jawaban, "jika Yang-Tertinggi menghendaki, itu semua akan menjadi benar."

Messal menganggap jawaban Presiden Juhan sebagai iya. Karena itu, dia menguatkan diri. Jika Sang Mata Satu akan mengadakan parade sinting lagi, setidaknya Messal sudah siap.

Karena aku adalah seorang Postulat—

Fokus Messal tiba-tiba terputus. Dari samping, ada seorang pria besar bermata biru yang tidak sengaja menabrak pundaknya. Dia adalah seorang ajudan, pengawal dari raja Arab yang berjubah putih dan bersurban merah mudah.

"Maaf," ucap pria raksasa setinggi dua ratus sentimeter kepada Messal.

Messal mengangguk, tapi dia tak sanggup mengalihkan pandangan dari pria tadi. Bukan, Messal tidak terpana karena tingginya. Ada sesuatu yang berbeda.

Sebuah sengatan singkat menjalar dalam sepersekian detik ke seluruh tubuh Messal. Dia pun bertanya-tanya, Sensasi apa itu tadi?

Sebuah pertanda—atau malah jawaban—tiba-tiba menghampirinya dalam sekejap.

***

Satu jam kemudian,

Axama, 1 PM (UTC -10)

PILAR BERLIAN yang menjulur dari dasar Axama, memancang ke Aradh untuk menariki satu per satu peserta parade. Tiga buah. Tabung-tabung vertikal yang memancarkan nyala violet, berpendar seakan memanggili setiap pria kekar yang sudah berjejer untuk bermain.

Di atas Axama, setiap perwakilan dunia bermunculan dari dasar lantai berlian. Ada pola lingkaran yang aneh di setiap tempat kehadiran—seperti gambar sebuah mata. Dari tiga pilar tersebut, setiap orang muncul di titik-titik yang berbeda, hingga 195 pria tertangguh memenuhi lapangan Parade Mata Satu sampai tak menyisakan ruang kosong.

Axama telah disulap dari kota yang dipenuhi gedung-gedung berlian, menjadi stadion bening untuk tempat pembantaian. Tembok sepanjang seratus meter terpancang mengelilingi peserta. Di atasnya, para penduduk Axama yang mengenakan jas hitam dan gaun violet duduk menikmati buah-buahan dan minuman anggur berwarna emas.

Sang Mata Satu berada di ujung paling tengah lapangan. Ada deretan tribun yang mencuat di tengah arena. Dia duduk di singgasana bersandaran tinggi sampai menembus awan.

Empat Anasazi berada di sampingnya. Si Wajah Gagak mendatangi Sang Mata Satu, lalu bertanya, "Tuhanku, mengapa Engkau menciptakan arena berbentuk seperti ini? Apakah Tuhanku tidak merasa tempat ini terlalu berbahaya—"

"Kau mau bilang aku terlalu lemah, sampai aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, huh?"

"Tidak, Tuhanku yang terpuji," jawab si Muka Gagak, "hamba hanya khawatir— Maksud hamba, seharusnya kami yang berada di depan untuk melindungi Engkau."

Sang Mata Satu mengangkat tangan untuk menghentikan si Muka Gagak. Dia menjawab, "Bunas Ghurgur, cukup. Aku tidak perlu dilindungi. Kali ini, aku ingin berada di baris terdepan. Lagi pula, ini semua adalah hiburan, kan? Dan lebih baik, Bunas Ghurghur, kau temani saja Thukban Dabbah. Dia baru saja menjadi Anasazi dan mendapat topeng ularnya."

"Baik, Tuhanku—"

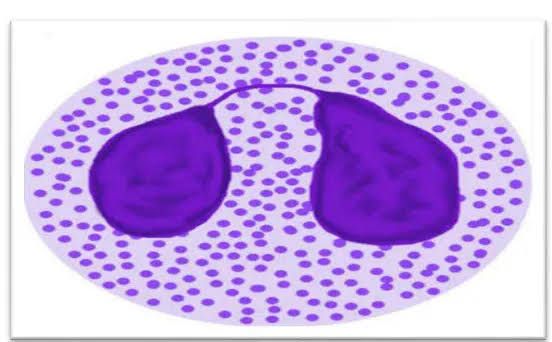

"Bunas Ghurghur!" seru Sang Mata Satu memutus jawaban si Wajah Gagak sebelum kembali ke tempat Anasazi, "kau tahu, apa itu eosinofil? Dan bagaimana bentuknya?"

"Tidak, Tuhanku," jawab Bunas menggeleng.

Sang Mata Satu menjentik, lalu masuk gambaran pengetahuan tentang eosinofil ke kepala Bunas.

Si Wajah Gagak terperangah, dan berkata, "Sekarang, hamba tahu, Tuhanku. Jadi, Engkau menciptakan arena berbentuk nukleus dari eosinofil yang berwarna ungu tua, Tuhanku? Dan Engkau duduk di tempat terdepan di jalur penghubung dua lingkaran besar itu?"

Sang Mata Satu mengangguk, kemudian menyeringai. Dia menatap ke bawah arena, lalu menerangkan, "Eosinofil, ya .... Dulu, Orang Tua Berkacamata sering membacakan buku-buku kepadaku, dan eosinofil menarik perhatianku. Manusia—makhluk rendahan ini—mereka diturunkan ke muka bumi, lalu menjadi penguasanya— Cih! Mereka tak lebih menjijikkan daripada seonggok cacing parasit yang menghisap lubang dubur. Karena itu ...."

"Engkau menghabisi mereka perlahan-lahan di arena ini, Tuhanku?"

Sang Mata Satu mengangguk. "Ceritanya cukup sampai di sini. Sekarang, kau kembalilah, dan ajari Thukban Dabbah cara menjadi Anasazi. Sisanya, aku akan memulai permainan ini."

"Baik, Tuhanku."

Bunas melangkah mundur beberapa kali. Ia duduk di samping si Wajah Ular, tepat di empat singgasana di sebelah Sang Mata Satu.

Ketika Bunas sudah berada di atas tempat duduk, pria berjubah putih itu langsung berdiri. Ia mengangkat segelas anggur di kanan, lalu mendentingkannya.

Seisi stadion tiba-tiba senyap, menatap Sang Mata Satu, lalu kompak bersujud.

Sang Mata Satu mengangkat tangan, kemudian terbentuklah sangkakala emas yang seukuran mobil sedan. Terompet yang memiliki tiga liukan itu terbang meski tak ada sayap yang menyangganya.

Sang Mata Satu mencengkeram badan licin sangkakala, lalu memasukkan lubang tiup ke mulutnya yang ditutupi jubah.

Hanya tiga hitung mundur.

Tiga ....

Dua ....

Satu.

Sangkakala ditiup, dan—

Parade Mata Satu dimulai!

Setiap pria kekar yang berjajar terpisah, sampai tak bisa menyentuh, bergegas berlari, lalu mendaratkan pukulan ke peserta yang ada di sampingnya. Bogeman keras di rahang dan plexus coeliacus, yang merupakan titik vital, diluncurkan membuat darah memuncrat, termasuk mayat bergelimpangan di seluruh arena.

Sorakan dari tribun bersahutan. Penduduk Axama melontarkan riuh tiap ada seorang mayat yang jatuh, atau paling tidak ada anggota tubuh yang terbang dihantam sesama peserta.

Sang Mata Satu menyeringai. Setiap menit yang berlalu ia hitung dengan satu per satu jari. Hingga sudah seluruh kelimanya menyentuh pegangan singgasana, deretan pistol mencuat dari dinding yang membatasi arena.

Wajah setiap peserta terperangah. Mereka berhamburan untuk mencari perlindungan. Setiap mayat dijadikan tameng sampai tubuh mereka tertutupi.

Tapi tak semua.

Banyak peserta tak mendapat naungan. Tiap inci tubuh mereka berlubang. Meski jasad sudah kosong terbujur kaku, selongsong timah panas tak henti-hentinya menderu kulit.

Satu ketukan jari Sang Mata Satu mendarat lagi di atas pegangan singgasana.

Deruan peluru pun berhenti.

Total 97 dan 98 orang yang masing-masing terletak di arena kiri dan kanan, berkurang menjadi 45 dan 31 orang di setiap tempat.

Sang Mata Satu mengernyitkan dahi. Arena-kanan dihuni peserta-peserta yang lemah— Oh, arena para penduduk pendek, eh. Tak berguna .... Pria yang menjadi pengendali arena itu menggulirkan pupil, malas.

Sang Mata Satu menjentikkan jari, dan tiba-tiba temperatur arena-kanan meningkat. Merah. Lapangan kristal bening dengan rona violet berganti panas lebih menusuk daripada panggangan oven.

Para pria yang tersisa di arena-kanan bergegas pergi ke tempat yang satunya. Mereka pun menuju jalur penghubung yang sempit—tepat mengitari Sang Mata Satu.

Lagi. Satu ketukan jari Sang Mata Satu mendarat lagi di atas pegangan singgasana. Sudah ada dua jari yang menggelantung. Permainan selanjutnya akan datang.

Dinding dari jalur penghubung yang sempit tiba-tiba bergerak secepat sepuluh hitungan. Peserta yang tiba terlambat akan gosong terpanggang di arena-kanan, sementara peserta yang masih tertinggal di jalur penghubung akan terhimpit, gepeng.

Tiga jari. Sang Mata Satu mendaratkan jarinya lagi. Jalur penghubung tiba-tiba menghimpit; membuat peserta yang ada di arena-kanan terpanggang dengan erangan bersama seluruh tubuhnya yang meleleh, sementara peserta di jalur penghubung, berteriak saat organ dalam tubuhnya pecah, remuk, lalu muncrat.

Tiga orang adalah sisa peserta yang selamat dari arena-kanan.

Namun, mereka langsung disambut oleh kegarangan pria kekar di arena-kiri, dan mengantarkan tiga orang yang selamat ini menuju gerbang kematian. Langsung. Tak perlu menunggu apa pun.

Tersisa 45 orang.

Sang Mata Satu langsung menambahkan satu jarinya ke pegangan singgasana. Empat. Deretan bazoka—tembakan berdaya ledak masif—tiba-tiba tercipta dari udara tipis ke setiap masing-masing tangan penduduk Axama.

"Hamba-hambaku!" teriak Sang Mata Satu, "sekarang, kuberikan kalian kesempatan untuk bersenang-senang. Arahkan bazoka itu ke penghuni Aradh, sampai kalian puas!"

Orang-orang yang memenuhi tribun bersorak, sedangkan 45 peserta yang tersisa dibanjiri oleh keringat dingin. "Oh, celaka ...."

"Hamba-hambaku!" teriak Sang Mata Satu lagi, "TEMBAKKK!"

Hujan tembakan bazoka berdentum mengguncangkan arena. Ledakan merah-oranye dengan asap kelabu bercampur menutupi pandangan.

Erangan sakit dan riuh senang beradu dari bawah arena dengan atas tribun. Aroma tajam mesiu serta anyir darah bersatu menjadi wangi sebuah klimaks pembantaian. Tak ada harapan lagi. Mana mungkin masih ada yang selamat—

Sang Mata Satu meletakkan satu jarinya, genap lima. Dia tiba-tiba berdiri, lalu berteriak, "BERHENTI!"

Bazoka yang bersarang di pundak penduduk Axama sontak menyublim. Bersamaan dengan senjata api yang mengurai ke udara tipis, bumbungan asap hitam juga menghilang, sampai menampakkan pemandangan horor di atas lapangan.

Dua orang berdiri dengan tubuh bersimbah darah.

Seorang pria berkumis hitam lebat dan satu lagi berambut cepak pirang, bernapas terengah saling membahu.

Sang Mata Satu tersenyum. "SAMBUTLAH PEMENANG PARADE MATA SATU!" teriaknya. "BENJAMIN GOLDSON DARI AMERIKA SERIKAT DAN IRIDOV ZARKOFAVIC DARI RUSIA."

Penduduk Axama bertepuk tangan, sembari mendudukkan kembali tubuh mereka ke atas tribun berlian. Sorakan liar yang tadi dilontarkan, tiba-tiba lenyap, berganti keanggunan.

Parade Mata Satu sudah selesai.

Sang Mata Satu pun mengangkat kedua tangan, lalu menguncupkannya menjadi satu.

Mengikutinya, tribun berlian berderit untuk menutupkan atap, sampai menutupi lapangan. Stadion raksasa pun saling bergeser untuk kembali ke wujud asalnya: gedung-gedung pencakar langit.

Axama berganti muka menuruti Sang Mata Satu.

Hamparan 193 mayat manusia yang wujudnya tercerai beragam rupa, tenggelam bersama Axama yang bersalin. Benjamin dan Iridov hanya sanggup menundukkan kepala, untuk kemenangan sementara—yang sangat sebentar.

Mereka tahu.

Begitu pula dengan para presiden yang menyaksikan Parade Mata Satu di Pearl Harbor.

Pembantaian masih belum selesai.

***

Di bawah Axama,

Pearl Harbor, O'ahu, Hawaii

SELURUH kepala presiden menunduk, termasuk masing-masing ajudan. Mereka telah menyaksikan perwakilan tertangguh yang sangat dibanggakan tewas tak bernyawa.

Hujan turun dari langit. Semesta seakan ikut berduka, turut menunduk bersama seluruh kepala yang menatap tanah dengan penyesalan.

Namun ..., ada satu kepala yang enggan menunduk. Sepasang mata hijau menyorot dari depan mukanya.

Messal malah menengadah ke atas Axama.

Dia marah sampai alisnya menaut penuh dendam. Pemuda berusia lima belas tahun itu malah mengumpat di dalam hati yang sudah mendidih.

Aku akan menghancurkan Parade Mata Satu, lalu ....

Kubunuh kau, Mata Satu Keparat!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top