C E L T I V A N

—Están en el último trecho del túnel, mi lord —le informó aquel enclenque consejero—. No tardarán más de una hora en salir.

—¿Cómo está el pueblo? —preguntó él.

—En sus casas, mi lord, como ordenó.

—No, idiota; me refiero a cuál es su actitud respecto a esta situación.

—Pues —distinguió duda reflejada en su expresión durante un instante—, angustiados, mi señor. A nadie le gusta la guerra.

—A nadie —repitió.

Pero eso no era una guerra. Ni siquiera sería una batalla. Antes de que la segunda luna se alzase en el cielo, todo aquello habría terminado. ¿Cómo se atrevían a cometer la vileza de utilizar los túneles ocultos? Habría tenido compasión si es que se hubiesen presentado ante sus puertas. Les habría dado una muerte honorable, y hasta habría permitido que los muertos fuesen enterrados bajo la bendición del Dios Luminoso. Quizá incluso habría perdonado la vida de algunos afortunados que jurasen lealtad. Pero no: los sucios paganos pretendían arremeter con cobardía a través de los túneles, con la intención de ejecutar un ataque sorpresa. ¡Qué estúpido de esos infelices creer que no conocía su reino! ¡Él! ¡El señor de esas tierras! Si pretendían emplear esa ruta, no debían ser más de mil.

Había quemado las cartas de Alder y Mocen. Uno era un humano traidor y sin una pizca de honor que vendía los secretos de sus hermanos por un pedazo de tierra en alguna montaña olvidada y un poco de oro. El otro era un sacerdote gordo al que una muchachita le había robado el secreto del príncipe. Estaba convencido de que el rey lo mandaría a la horca cuando todo acabase, por lujurioso e inepto.

—Mi señor —preguntó el consejero—, perdone mi imprudencia, pero, ¿no sería mucho mejor bloquear la salida de los túneles?

Celtivan unió las yemas de sus dedos largos y finos.

—Dime, ¿qué ves acá? —preguntó, apuntando su pecho.

—¿Mi señor?

—¿Estás sordo? Te he preguntado qué ves.

—Pues, su armadura, mi señor. Su coraza plateada.

—El blasón, idiota.

—El blasón, sí. El sol tras la montaña.

—El sol es el Dios Luminoso. Y la montaña es Incarben, por si te has olvidado dónde vives. Esto quiere decir que soy el señor elfo de Incarben, y que existo para proteger el reino y eliminar a los rebeldes. ¿Sabes qué son la mayoría de rebeldes? —No esperó una respuesta: ya no confiaba en el intelecto del muchacho—. Enanos. ¡Enanos! A los que he alimentado de mi mano por décadas. Se vuelven contra mí. Aunque sea solo una décima parte de los mineros, debo enseñarles que conmigo no se juega y pasear sus cabezas por las villas mineras. Apresúrate: la fiesta va a comenzar.

Se ajustó el cinturón, del que colgaba su espada, y con el yelmo bajo el brazo descendió por los peldaños de su torre y atravesó el castillo hasta situarse junto a sus hombres, en la boca de la caverna escondida por la que emergerían los paganos. Le complació que los protectores que esgrimían espadas bajo sus órdenes disputasen apuestas sobre quién mataría más rebeldes. «No temen», pensó Celtivan. El yelmo cubrió su cabellera larga y plateada. Ordenó a los capitanes situarse en los flancos. Sus hombres eran pocos, sí. Por ello los paganos habían elegido Incarben. Pero los números nunca le habían impedido triunfar.

Los primeros incursores caminaban con cautela, escudriñando cada roca, hasta que caían en la cuenta de que estaban rodeados. Algunos intentaban escapar; otros gritaban advertencias. Los rebeldes que permanecían en la cueva debieron escucharlas, porque arremetieron con fuerza en una primera ofensiva.

—¡Arqueros!

Los caballos de los invasores galoparon enloquecidos cuando las flechas llovieron. Los arqueros de Incarben se habían posicionado en lo alto de prominentes peñas. Cada uno de ellos vació su carcaj antes de que el ingreso inicial de los paganos hubiese concluido, y el amplio campo de tierra al que desembocaba la cueva se colmó de salvajes agonizantes y súplicas ahogadas bajo el grito de guerra de los que conservaban la fiebre de la batalla y se defendían tras escudos de roble.

—¡Compañía frontal!

Los protectores cabalgaron contra los rebeldes, que seguían brotando de los túneles como hormigas escapando de un hormiguero. Muchos de ellos blandían espadas que cortaban tan bien la carne como las armas de sus contrincantes. El señor elfo de Incarben no había esperado eso.

«Un salvaje con acero no deja de ser salvaje» dijo para sus adentros.

Los paganos se multiplicaban con rapidez. El crepitar de las lanzas rotas rebotaba en las murallas del castillo. Los yelmos volaban por los aires, algunos conservando aún la cabeza de sus dueños.

La preocupación ensombreció un instante el rostro de Celtivan, pero el alivio pronto la sustituyó cuando cesó la irrupción de las monturas armadas. El resto de enemigos era un conjunto considerable de enanos y hombres esclavos cuyas cicatrices evidenciaban su labor en las minas, pero iban a pie. Pese a todo, la mayoría esgrimía garfios y mandobles de acabado poco ortodoxo. «Esos malditos herreros utilizan mi acero para forjar armas en mis talleres y levantarlas en contra de mi castillo. Imperdonable».

Sumidos en el fragor de la batalla, los soldados rompieron formación. La avanzadilla rebelde impactó la segunda línea de defensa y atravesó el reducido ejército.

—¡Se dirigen al risco! —gritó un protector.

Celtivan giró en redondo. Picó espuelas y persiguió al grupo de lunáticos que se había despegado del corazón del enfrentamiento para situarse en lo alto del risco desde el que se avistaba cada rincón de Incarben. Cada casa, cada herrería, cada mercado. Era ahí donde pronunciaba sus discursos.

—¡Pueblo de Incarben! —clamó el caballero que lideraba al resto, quitándose el yelmo.

Lo reconoció. Era Bastian Amanecer, uno de los jefes paganos. Lucía jovencísimo. Los humanos tenían la mala costumbre de luchar desde niños. Una flecha voló a su lado, casi rozando su mejilla, y una segunda flecha intentó dar en el blanco, pero Celtivan se protegió con su escudo a tiempo. Confiaba más en él que en su yelmo.

—¡No venimos a desangrar este reino, sino a liberarlo! —prosiguió el líder pagano.

Los pobladores escuchaban desde la falsa seguridad de sus casas. Pero, ¿qué pretendía al exponerse de tal manera? ¿Obtener el favor de los ciudadanos? Aun si cada uno de ellos luchase por su causa, la mitad eran mujeres, niños y ancianos, y no contaban con armas ni corazas. En tales circunstancias, ninguno se atrevería a colaborar con la toma del castillo.

—Él es mío —dijo al tiempo que sus hombres se aproximaban al grupo y él avanzaba. Tras ellos continuaba la carnicería.

Una muchacha de cabello desordenado extrajo un pergamino de su capa y se lo entregó al líder rebelde, que lo sacudió sobre su cabeza.

—¡Ya todos ustedes han oído los rumores! ¡Son ciertos! ¡En este papel de lord Mocen está escrita la verdad! —exclamaba Bastian por sobre el bullicio de la batalla—. ¡El príncipe no murió enfermo: fue asesinado! Su padre ordenó su muerte porque él se rebeló a la tiranía de los elfos, pero hoy quebraremos el puño de piedra que nos oprime. ¡Yo y los tres mil hombres tras esas puertas!

Apuntó hacia las puertas de las murallas de Incarben. Celtigar palideció. ¿Tres mil hombres? Era demasiado para lidiar con ello en esos momentos. Así que aquella era la táctica de la que Alder había advertido.

—¡Pelea, cobarde!

La guardia de Bastian se rompió a manos de los soldados del señor elfo, que desenfundó.

—¡Todo lo que deben hacer es abrir esas puertas y serán libres!

Los dos guardianes que custodiaban las enormes puertas desde dentro no podrían hacer nada si el pueblo se levantaba, eso estaba claro.

Celtivan lanzó una estocada hacia el caballero. La chica se distanció mientras Bastian se movía. El elfo se alejó antes de embestir nuevamente desde su montura, pero el rebelde reaccionó con golpes fieros e hirió al caballo del señor. Cayó, no sin antes obligar al pagano a caer junto a él. Se enfrascaron en una lucha en lo alto del risco. El pueblo observaba cómo los aceros entrechocaban, buscando doblegar la voluntad de su contrincante. Bastian acestó un golpe de lleno, pero la coraza de Celtivan lo repelió al tiempo que este se lanzaba a la ofensiva con una serie de ataques frontales.

Condujo al rebelde hacia donde lo quería. Recordaba bien por qué daba sus charlas desde ese peñasco: la luz del ocaso brillaba justo por detrás de él. Cuando Bastian se propuso atacar, el alto elfo se hizo a un lado. Durante el instante en que el brillo del sol encegueció al caballero, Celtivan le propinó una estocada certera en el hombro que salpicó sangre sobre la roca gris.

—Has perdido, pagano. El sol del Dios Luminoso me ha regalado la victoria.

Pero el salvaje sonrió tras gemir de dolor.

—No, tú has perdido. Escucho a tu pueblo. Abrirán las puertas.

Los hombres, cada vez con mayor decisión, se dirigían hacia las grandes puertas. Si lo traicionaban, la derrota sería inevitable.

Por ello, se arrastró hasta el risco y les recordó quién era su rey y quién era su dios.

—¡Obedecerás a tu señor, pues sobre él he colocado la luz que te guiará! —recitó Celtivan con todas las fuerzas que le restaban—. ¡Velarás por tu fortaleza y por quien la comanda, pues tus murallas nacieron de mi luz, y te salvaguardan del Oscuro!

—¿Qué haces? —preguntó el moribundo y asustado Bastian.

—¡Pelearás junto al elfo que te alimenta!

Las personas empezaban a dudar. Ya no corrían. Se viraron hacia el señor elfo. Tras él brillaba el sol, el símbolo del Dios Luminoso. El miedo se reflejaba en sus rostros. El arrepentimiento les carcomía el corazón, podía sentirlo.

—¡Me alabarás, y alabarás a mi hijo, el rey, y a sus hermanos, los señores elfos!

Los pocos que continuaban a la carrera fueron detenidos por aquellos que habían entrado en razón. Ya nadie se encaminaba hacia las puertas.

—Y si me rechazas, ¡perecerás en la Oscuridad sin fin!

Los clamores se hicieron más fuertes mientras los protectores derrotaban a los salvajes en los túneles.

—¡Alabado sea el Dios Luminoso!

—¡Viva el rey Celtivan!

—¡Viva Incarben! ¡Fuera, invasores!

Sonrió complacido antes de patear a Bastian Amanecer por el borde del risco, hacia el vacío, entre los vítores de los hombres mortales.

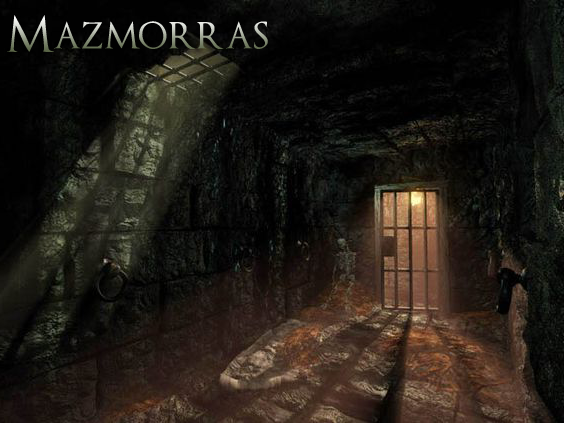

Los barrotes congelados rechinaron cuando Celtivan ingresó a la celda. Eterna —así decía llamarse la ladrona del pergamino— yacía recostada contra un rincón, bajo una capa descolorida. Lo miró con terror.

—¿Te está gustando la hospitalidad de Incarben? —preguntó con una sonrisa.

—¿Ha venido a matarme?

—¿Matarte? Oh, no. El Dios Luminoso castiga a quienes profanan tanta belleza. Ya viste lo que sucedió con Mocen. Vivirás, muchacha. A diferencia de la mayoría de tus amigos.

La rebelde ahogó un sollozo mientras se cubría de la escasa luz que penetraba en la habitación.

—¿Qué les sucedió? —se atrevió a preguntar.

—Mi misericordia les permitió morir limpiamente. Aunque regalé a las más bellas a los soldados, como recompensa. Se quejaron de que no hayas estado en la nómina. —Soltó una carcajada—. Y a tu amigo el «Matahuargos» lo encerramos en una celda con algunos lobos. Parece que su sobrenombre no era más que eso: un sobrenombre.

No sabía si la mujer tiritaba por el frío o por el miedo. Él había perdido esas sensaciones hacía casi un siglo, poco después de sentarse en el trono de Incarben. Los ojos llorosos de Eterna se clavaron en él.

—¿Qué quiere de mí?

—Nada tan personal como Mocen, para tu suerte. Nunca me agradó comer de un plato sucio, ¿entiendes? —Se acuclilló para percibir el aroma de la joven. Hedía a fracaso—. Sé que no eres una pagana, solo permaneciste junto a ellos para salvar el pellejo y comer algo. Al menos eso quiero creer. —Estudió su rostro—. Es raro encontrar personas que lean antigua. Por ello estoy considerando convertirte en mi traductora. A veces hasta yo requiero un poco de información extra del reino.

—Nunca trabajaré para un ser tan despreciable —contestó ella intentando escupirle, pero tenía la boca tan seca que le resultó imposible.

—En ese caso, te pudrirás en esta celda durante tu corta vida. No me costará nada obligarte a leer los textos que necesite.

—Me arrancaré la lengua a mordiscos antes que servirte.

Celtivan se incorporó y se retiró de la celda.

—Que así sea. —Se regocijó al notar el pavor dibujarse en el semblante de la joven cuando la negrura escapó de él y se deslizó por los muros de piedra.

—¿Qué demonios son ustedes? —susurró Eterna sin disimular incredulidad.

—Las sombras se alargan durante el ocaso, valiente rebelde —se limitó a decir Celtivan al tiempo que abandonaba las mazmorras.

—¡Mi lord! —El guardia jadeaba al irrumpir en la torre—. La rebelde ha huído, mi lord. Desapareció durante el eclipse. Creemos que empleó los túneles por los que el ejército pagano se infiltro en la batalla.

—Lo sé.

El guardia perdió el habla por unos instantes.

—¿A qué se refiere, mi lord?

—A que lo sé —explicó el elfo con tranquilidad—. Lo supe desde que la vi en el risco.

—¿Qué... qué hacemos?

Esperaba una respuesta airada. Celtivan se contentó con sonreírle e indicarle que se marchara.

—No haremos nada.

Eterna había huído toda su vida. Era su destino y él no iba a interferir. Lo único que el señor del reino de piedra se preguntaría las siguientes lunas era si regresaría alguna vez.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top