Babak I : 12. Burung Feniks (2).

Mulmednya nggak papa ya, agak modern. Soalnya cocok.

Sekarang.

"Kau masih marah?"

Kulirik Paman dengan ekor mataku. Aku tidak marah, hanya sedikit emosi saja. Persoalan sepele. Orang itu bukanlah siapa-siapa bagiku, tidak menimbulkan sakit hati yang berlebihan.

"Paman kira aku anak kecil? Marah-marah."

Paman Lintang tersenyum dan menepuk bahuku.

"Kau memang anak kecil buatku," ucapnya.

Kulihat Paman memasang lensa kameranya.

"Mau motret lagi?"

Paman mengangguk.

"Ke mana?"

"Mau ikut? Agak jauh, sih?"

"Ke mana dulu?"

"Buat apa tanya? Dulu kau tak pernah tanya. Kau selalu ikut ke mana aku pergi," cibirnya. Aku tertawa. Dia benar soal itu. Aku selalu ikut ke mana dia pergi tanpa tanya karena aku selalu berpikir kalau dia bapakku.

"Karena aku suka jalan-jalan. Ikut Paman membuatku ada alasan untuk bolos sekolah. Ibuk mengijinkan!"

"Kau bohong pada ibumu. Kau bilang Paman Lintang yang maksa."

"Tidak. Ibu kasih ijin karena takut Paman kesepian."

"Ibu bilang gitu?"

"Mungkin ... aku lupa."

Sejenak tadi kulihat dia tersenyum. Senyum yang benar-benar keluar dari hatinya, aku bisa merasakannya. Aku menyesal akhirnya aku bilang aku lupa. Seharusnya tetap bilang ibu memang kuatir pamanku kesepian.

"Mau ke mana, Paman?" tanyaku ketika melihatnya meletakkan kameranya ke meja lalu dia pergi meninggalkanku.

"Mau merokok!" jawabnya santai.

"Kok aku ditinggal?"

"Kamu kan nggak merokok. Ngapain kuajak."

"Tapi Paman bilang sudah berhenti!"

"Ini mulai lagi."

"Paman ... tunggu!"

Aku mirip dia. Santainya, suka semaunya kata saudaraku. Aku suka kalau dibilang mirip dia. Daripada dibilang mirip Harjo Oetomo. Penghianat itu.

"Paman ..."

"Ya."

Dia urung merokok karena aku melarangnya. Aku bilang kalau dia berkurang gantengnya kalau merokok lagi. Sekarang kami ada di taman belakang rumahnya dan minum kopi. Walaupun pernah tinggal di Inggris, Paman lebih suka kopi daripada teh yang biasa diminum bangsawan itu.

"Kenapa Paman nggak nikahin Ibu dulu?" tanyaku sambil menyeruput kopi hitam.

"Memang ibumu mau?" balasnya.

"Nggak tau! Kenapa nggak ditanyain langsung?"

"Niatnya gitu, tapi ..."

Dia tak melanjutkan kalimatnya. Hanya menatap kosong pada cangkir bermotif burung feniks. Sementara aku tak sabaran menunggu alasannya karena tak menanyai ibuku soal menikah lagi.

"Apa karena dia adalah mantannya ..."

"Cukup, Bima. Itu bukanlah alasan aku tak menikahi ibumu. Ada kalanya aku rasa Ambar tahu bagaimana perasaanku, tapi membiarkannya karena banyak kejadian yang menimpa kami lalu pada akhirnya menjauhkan kami. Tapi itu semua tak pernah merubah perasaanku pada ibumu."

Segitunya, pikirku.

Bukankah setelah Ibu bercerai dari Harjo, mereka bisa bersama? Apa lagi yang menjadi halangan mereka? Aku adalah orang yang setuju kalau Paman bersatu dengan Ibu, aku yakin kalau kedua kakakku juga sama.

"Tapi kenapa?"

"Entahlah, Bima ... Setelah lama kupikirkan lalu waktu berlalu begitu saja dan kami sudah mulai tua. Dan semuanya telah berubah menjadi bukan hal utama," jawab Paman.

"Paman nggak nyesel?"

"Kadang nyesel, kadang nggak," jawabnya pendek.

"Lha, kok!" protesku. Paman terkekeh. Disisirnya rambutnya dengan tangan. Lintang Oetomo masih saja tetap ganteng dan memikat di usianya yang kelimapuluh satu. Orang-orang akan mengira dirinya masih sekitar 40 tahun. Kalau dia mau, bisa saja dia menikah dengan wanita berusia sepertiku karena selain tampan, Paman Lintang juga kaya. Selain mewarisi rumah Tante Rosa yang propertimya masih terurus sampai sekarang dan harganya melambung naik, ia juga pernah bekerja pada perusahaan asing, lalu memiliki usaha dengan beberapa temannya. Sekarang dia sudah pensiun, tapi duit dari usaha patungan itu tetap mengalir. Dia pandai memilih bisnis.

"Kalau lihat teman Paman yang punya keluarga, nyesel! Tapi dipikir-pikir, Paman kan punya kalian."

"Betul, sih!" Aku menyatakan sepaham dengannya sambil mengangguk-anggukan kepala. Paman mengangkat cangkirnya dan menyeruput kopinya lagi.

"Paman ... itu ... kan Ibu pernah cerita tentang anu ... pacar Paman yang hampir Paman nikahi ... Paman nggak pernah cerita soal tunangan Paman. Siapa, sih dia?"

Kulihat Paman terbatuk karena pertanyaanku. Aku mulai menduga ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ibu hanya pernah menyinggung wanita itu sekali baru-baru ini dan aku lupa bertanya.

"Aku mau pergi memotret. Kau ikut tidak?" tanyanya sambil meletakkan cangkirnya. Aku mengenali tanda kalau ia tak ingin bicara tentang wanita itu. Lalu kujawab, "Baiklah. Aku temani."

Dia boleh menghindar, tapi aku akan berusaha untuk mencari tahu. Bila perlu aku akan bertanya pada Ibu.

Nyonya Rumah.

Januari 1972.

"Maksud kedatangan kami adalah untuk melamar putri Bapak untuk putra kami."

Suara Lastri terdengar sampai ke dalam kamar Maya. Wanita itu menempelkan telinganya di daun pintu walaupun tanpa melakukannya, ia pun sudah bisa menguping.

Tadi dirinya sedang menyiram bunga di taman ketika ia melihat mobil yang sering dibawa Lintang waktu pergi kuliah berhenti di depan rumahnya. Baru saja mau menyapa, ia melihat orang tuanya Lintang turun dari mobil. Hatinya mulai berdetak tak karuan, menduga-duga alasan pria itu membawa kedua orang tuanya untuk menemuinya. Maya buru-buru masuk ke kamar sampai ibunya keheranan. Sang Ibu langsung bertanya dan dijawab Maya apa adanya. Lintang berkunjung bersama kedua orang tuanya. Ia segera mengganti bajunya dengan baju yang pantas dan menunggu untuk dipanggil.

"Bu Lastri ... Maya putri kami, yang baru saja wisuda, apa bisa mendampingi putra Ibu? Dia beda dengan kita dulu. Belum terlatih untuk hal mengurus keluarga."

Ibunya Maya, Lisna pura-pura berbasa-basi. Tentu saja keluarga Lintang sudah tahu bagaimana Maya dan keluarganya.

"Yakin, Bu Lisna. Putra saya yakin. Tidak menunggu lama, begitu lulus wisuda langsung melamar. Kalau bisa, pernikahan dilangsungkan sebelum sincia."

Sincia, pikir Maya. Dia heran kenapa Lintang menyembunyikan hal ini padanya. Mereka sering bertemu pada saat menyusun skripsi karena dosen pembimbingnya sama. Saat itu pun Lintang masih bersikap seperti teman padanya. Lalu Maya kembali menduga kalau pria itu sengaja karena ingin memberikan kejutan padanya.

"Sebelum sincia? Wah, kami belum mempersiapkan apapun, Bu. Apa tidak bisa ditunda sampai bulan Maret?" tanya bapaknya Maya. Ia melirik istrinya yang mulai panik. Sebelum sincia, mereka harus mempersiapkan banyak barang sebagai balasan dari hantaran yang dibawa pihak lelaki. Walaupun sekarang zaman sudah berubah, segala barang balasan tak perlu dibuat tangan lagi, tapi pesan juga perlu waktu.

"Sebelumnya kami sudah lihat tanggal, Bu. Waktu terbaik adalah sebelum sincia. Tapi ada tanggal lainnya di bulan April. Di awal."

"Wah ... ternyata Maya sudah kasih tanggal lahirnya. Anak ini, sama sekali nggak bilang sama orang tuanya. Bikin repot saja," gerutu Lisna. Dia mengingat dalam hati agar nanti telinga anaknya harus dijewer karena pura-pura tidak tahu akan dilamar.

"Jadi kita putuskan sekarang tanggalnya, ya. Sebelum sincia atau April di awal," tukas Lastri. Wanita ini terdengar begitu menggebu-gebu ingin bermantukan Maya. Lintang merasa ibunya itu terpesona dengan rumah orang tua Maya yang mewah yang dibangun di atas tanah yang dekat dengan daerah bandara. Hampir kalangan atas di kota itu tinggal di daerah itu termasuk para elit politik dan pengusaha kaya. Lastri pasti sudah mengetahuinya dari sesama ibu-ibu grup main ceki. Dia pernah bilang kalau salah satu teman main ceki, punya mantu kaya yang tinggal di dekat sini dan mulai meminta Tjong Lai beli tanah di situ tapi suaminya menolak dengan alasan sudah nyaman tinggal di rumah lamanya.

"Bapak rasa ... ada baiknya kalau kita ambil di awal April. Supaya Bapak dan Ibu punya waktu mempersiapkan pesta pihak perempuan. Bagaimana?"

"Apa Maya kita panggil saja, Pak. Biar dia ikut memutuskan," saran Lisna meminta ijin dari suaminya.

"Oh, panggil saja, Bu."

Lisna bangkit berdiri untuk memanggil Maya agar bergabung dalam pertemuan itu.

"Diminum dulu, Pak, Bu, Nak Lintang."

Lintang terkantuk-kantuk dan sempat menguap duduk di belakang ibunya saat itu langsung duduk tegak karena lututnya dipukul oleh Lastri.

"Oh, ya. Minum ..."

Tak lama kemudian, Maya muncul sambil tersenyum malu-malu kepada Lintang yang masih tetap dengan santainya menguap.

Maya duduk di antara kedua orang tuanya, matanya mencuri pandang ke arah Lintang melalui bahu Lastri.

"Nah, Maya sudah ada di sini. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang waktunya. Nak Maya, bagaimana menurutmu? Bagusnya di tanggal sebelum sincia atau April? Kalau Ibu sih, ingin cepat-cepat jadi kamu jadi mantu keluarga kami."

"Terserah Bapak dan Ibu saja, bagaimana baiknya," jawab Maya pelan. Dia masih merasa nervous karena tiba-tiba dilamar tanpa ada tanda-tandanya.

"Anak ini ... ditanya malah terserah. Nanti kalo nggak ditanya, katanya ini bukan lagi zaman kolonial. Wanita dalam rumah harus diberi kebebasan." Bapaknya pura-pura mengomel padahal dalam hati merasa senang karena putri sulungnya akan segera menikah.

Lisna mengelus-elus rambut putrinya, memandangnya lama. Tak lama lagi dia akan berpisah dengan Maya karena putrinya akan tinggal bersama suaminya. Ada baiknya memang kalau menikah di bulan April, jadi dia punya waktu untuk memanjakan putrinya lebih lama lagi.

"Bulan April saja ya, Nak. Biar Ibu lebih banyak waktu buatmu. Nanti kalo sudah sama suami, nggak bisa berduaan sama Ibu lagi."

"Ibu kok ngomongnya gitu?" tukas Maya sedih.

"Iya, Bu Lisna. Maya nikah ke keluarga kami kan bukan berarti tak bisa pulang ke rumah orang tua. Ini bukan zaman dulu ketika anak perempuan menikah tidak bisa bertemu lagi," tukas Lastri pelan. Lintang mendengkus mendengar kalimat bijak ibunya. Ambar saja mau pulang ke rumah orang tuanya susah. Adanya saja yang harus dikerjakan. Malah kadang Pak Roesdi kangen dan menunggu Ambar di pabrik konveksi, barulah bisa bertemu dengan cucunya.

"Kalau tak ada yang bisa memutuskan, kenapa tidak tanya mempelai prianya saja. Biar ada keputusannya yang jelas."

Bapaknya Maya mendongak.

"Bagaimana keputusanmu, Nak Lintang?"

Lelaki yang sedang menguap itu tercengang seketika. Dia seperti sedang tersambar petir dan hampir menelan nyawanya.

"Aku? Harusnya Bapak bertanya pada En ..."

Lintang terdiam, bukan karena Lastri mencubit pahanya di bawah meja, tapi karena Maya. Tatapan wanita itu tampak begitu mengharapkannya. Detik itu juga, sadarlah dirinya kalau Maya dan keluarganya mengira kalau yang melamar adalah Lintang.

Lintang merasa berdosa, seharusnya dia mengatakan maksud Endang kepada Maya dulu sebelum menemani keluarganya datang berkunjung. Namun dia juga tidak tahu, ditodong begitu saja pada pagi harinya dan baru tahu kalau orang tuanya datang untuk melamar ketika sudah berada di mobil. Dia tak sempat bicara pada Maya.

Sekarang melihat wajah Maya, dia tak berdaya. Kalau buka mulut, keluarga Maya pasti sangat malu, tapi bila diam, dirinya yang hancur. Dia tidak akan menikah dengan Maya atau siapa pun yang akan disodorkan orang tuanya dengan alasan cocok tanggal lahir atau status. Kalau mereka melakukannya, Lintang akan memilih pergi dari rumah.

Namun sekarang, tak ada yang bisa dia lakukan. Lintang mati kutu. Hanya bisa diam sepanjang pembicaraan itu. Pembicaraan tentang pernikahan yang seharusnya milik Endang Oetomo, kakaknya.

Selama ini ia mengira Maya dan Endang memang sudah sepakat kalau mereka akan menikah seusai wanita itu wisuda. Kakaknya mengatakan begitu jadi dia tak pernah bertanya-tanya lagi pada Maya.

Kesalahpahaman macam apa ini? pikirnya kesal. Tapi demi rasa hormatnya kepada keluarga Maya, demi harga diri teman wanitanya, Lintang terpaksa bungkam.

Benang kusut ini harus segera diuraikan.

Nyonya Rumah.

"Aku tetap tidak sudi, Bu!"

Lintang yang marah membanting pintu mobil sampai para pembantu yang menyambut ikut terkejut sebab tak biasanya tuan muda paling baik hati itu emosi.

"Apa kesalahpahaman itu Ibu yang buat? Mana Ibu tau kalo seharusnya bukan kau yang harus mengantar Ibu dan Bapak ke sana. Tapi harus Endang. Ibu nggak salah!"

"Ibuk nggak salah! Sejak kapan aku salahin Ibuk karena mereka salah paham. Salah Ibuk karena tak memperbaikinya."

"Lintang! Kau juga diam tadi!" balas Lastri tak mau kalah.

"Ya, aku diam! Karena aku nggak bisa bikin malu Maya. Tapi Ibuk beda. Ibuk bisa langsung meluruskan kesalahpahaman itu! Tapi Ibuk diam!"

Beberapa saudara Lintang mulai keluar dari kamar dan menyaksikan pertengkaran itu. Mereka masih bingung apa yang sedang diributkan oleh Lintang dan Lastri.

"Lintang ... Bapak juga salah. Nanti Bapak pikirkan bagaimana caranya memperbaiki tanpa menyinggung keluarga Maya," tukas Tjong Lai berusaha melerai pertengkaran.

"Pokoknya aku tidak mau dipaksa, Pak!"

Endang muncul dengan wajah ceria dan masih tidak mengerti apa yang baru saja terjadi.

"Bagaimana lamarannya? Sukses?" tanyanya. Lintang sangat marah. Dia belum pernah sampai pada tingkat seemosi ini dalam hidupnya. Didorongnya tubuh Endang yang lebih kekar darinya tapi belum bersiap atas serangan ini. Kakak lelakinya ini terhuyung mundur.

"Ada apa ini?" kicaunya.

"Lintang!" bentak Tjong Lai.

"Ibuk tak peduli. Entah itu kau atau Endang, salah satu dari kalian harus menikahi Maya!"

"Apaa!"

Lintang menarik kerah baju Endang, berniat mendaratkan pukulan ke wajahnya karena telah menyebabkan semua kesalahpahaman ini dan menyeret dirinya. Tapi kemudian tinjunya mendarat pada tiang di belakangnya.

"Lintang ..."

Ambar memanggil namanya, tepat di belakang Endang. Dilepaskannya Endang sampai kakaknya memiliki kesempatan untuk meninju wajahnya sampai jatuh terhuyung lalu saudaranya itu mendekati ibunya untuk minta penjelasan.

"Ibuk, kenapa Lintang menjadi pilihan Maya? Bukankah Ibuk dan Bapak pergi melamar untukku? Kenapa Lintang yang pergi?"

"Ibuk minta Lintang mengantar karena Lintang tahu keluarga Maya. Mana Ibuk tau kalau Maya dan keluarganya menyukai Lintang!"

Endang mundur beberapa langkah, raut wajahnya menunjukkan dirinya syok.

"Tapi Maya tidak bilang kalau ..."

Endang lari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi, keluar dari rumah.

"Endang! Jangan pernah menemui Maya!" teriak Lastri galak.

Sementara itu, Ambar jongkok di depan Lintang yang masih tersungkur di tanah karena dipukul Endang.

"Kau berdarah," katanya.

Lintang menyentuh wajahnya di bagian yang dipukul kakaknya lalu meringis.

"Bisa bangkit?" tanya Ambar. Lintang tak menjawab, tapi ia berusaha bangkit agar tidak tampak lemah di depan kakak iparnya.

"Tunggu di teras, aku ambil obat."

"Tidak perlu!" tolak Lintang. Tergesa-gesa dia meninggalkan Ambar tanpa menoleh. Dia tak ingin bicara pada wanita itu tentang kesalahpahaman yang sedang terjadi. Pernikahan dengan Maya tak akan pernah terjadi sebab ia yakin tidak akan ada kata bahagia buat dirinya dan Maya kalau di hatinya ada Ambar, meskipun wanita itu milik kakaknya. Hatinya sakit. Dia tidak mungkin memiliki cintanya, tapi tak bisa juga menghapusnya. Lintang tidak tahu harus bagaimana lagi.

Nyonya Rumah.

Yang punya aplikasi KBM, Cici diadd dong.

Christina Suigo. Noveltoon juga ada.

Mau kepoin ig atau facebook silakan. Nama akun sama. Mana tau ingin tahu gimana alaynya Cici.

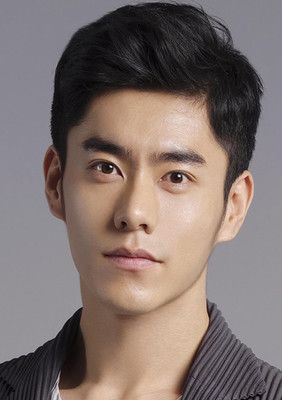

Kalian tau, ini Maya.

Ini siapa, hayo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top