° 6. Dendam °

Bel tanda istirahat kedua bahkan belum selesai berdering ketika Hansa melesat keluar kelas dan mengabaikan panggilan Aaron yang mengajaknya ke mushola sekolah untuk menunaikan salat Dhuhur bersama. Sebab biasanya mereka akan lebih dulu menunaikan ibadah wajib umat muslim itu, sebelum melanjutkan langkah ke kantin untuk sekadar nongkrong. Namun, kali ini tujuan Hansa berbeda, dan gelisah telah mendominasi hingga fokus belajarnya buyar.

Sesampainya di salah satu sudut tersepi sekolah, dia berhenti, menunggu sembari mengatur napas yang terengah-engah. Suasana sepi menambah ketegangan, dan desiran angin seolah menyaksikan ketidakpastian yang menyelimuti Hansa. Hatinya berdebar-debar, sepasang manik hitamnya terus-menerus mencari kehadiran sosok yang seharusnya juga berada di sana.

“Kenapa ngajak ketemu di tempat beginian, sih? Padahal di deket sekolah ada banyak café, kita bisa ngobrol di sana selepas sekolah,” celetuk sosok yang mucul dari balik punggung pemuda itu.

“Itu dari lo, ‘kan?!” Mengabaikan ucapan gadis berparas cantik itu, Hansa mencengkram kedua sisi lengan di depannya cukup erat.

Mendapat perlakuan tak terduga, gadis itu meringis pelan. “Aw, sakit, Sa. Lepasin.”

“Jawab dulu, itu lo, ‘kan? Foto gue bisa ada di mading sekolah itu pasti lo yang kasih, ‘kan?” desak Hansa yang perlahan melonggarkan cengkeramannya pada sisi lengan gadis di depannya.

“Apa, sih? Gue nggak ngerti?”

“Ayolah, Fanya.” Hansa berdecak pelan. “Waktu itu, di sana cuma ada kita berdua. Siapa lagi yang bisa ambil foto gue selain lo?”

Fanya, gadis dengan iris kecoklatan itu terdiam sesaat. Raut wajahnya tampak berpikir keras untuk mengerti apa yang sebenarnya Hansa katakan. Dan pada detik berikutnya, gadis itu terkekeh pelan.

“Oh, itu. Iya, emang gue yang kirim foto itu ke anak mading,” ucapnya.

Pupil Hansa melebar usai mendengar kalimat itu terlontar dengan begitu gamblang dari bibir Fanya. Keterkejutan dan ketidakpercayaan menyatu dalam wajahnya yang terpana.

“Kenapa?” tanyanya lirih.

Tangan yang semula masih menangkup kedua sisi lengan Fanya kini teremoas begitu seja. Sedangkan sepasang netra kelamnya masih mencari-cari tanda-tanda bahwa ini hanya sekadar salah dengar atau mungkin lelucon yang tidak lucu.

“Hmm … just for fun, maybe(?)” Gadis itu memasang raut jenaka seolah keterkejutan Hansa adalah hal yang sudah dinantikan.

“Bercanda lo nggak lucu, Fan. Berita itu udah nyebar di sekolah, padahal baru pagi tadi ditempel.” Tangan Hansa terkepal erat, sedangkan sudut hatinya terasa nyeri begitu tahu bahwa Fanya memang sosok yang memberikan foto itu.

“Bagus, dong. Berarti ide gue berhasil jadi trending topic. Anak-anak ‘kan suka berita ginian, mereka jadi punya bahan buat diomongin di waktu istirahat. Bagus, ‘kan?” ucap Fanya melipat kedua tangannya di depan dada.

“Oh! Kalau sampai mereka tahu orang di foto itu elo, pasti bakal lebih booming, deh. Bayangin aja, seorang Hansa dengan segala image baiknya ternyata pernah hamilin anak orang? Kira-kira reaksi mereka kayak gimana, ya? Please, pasti kaget banget,” lanjutnya kemudian tergelak. Berbanding terbalik dengan wajah Hansa yang tampak pucat usai mendengar celotehan gadis itu.

“Sama sekali nggak lucu.” Hansa kehilangan tenaga untuk sekadar berteriak. Cowok itu mengusap wajahnya kemudian menghela napas berat.

“Kenapa lo lakuin ini? Gue salah apa, Fan?”

“Salah lo cuma satu, yaitu nolak gue,” sahut Fanya. Gadis itu memainkan ujung rambutnya dan menatap malas pada Hansa.

“Hah? Cuma gara-gara itu lo berbuat sejauh ini?”

“Cuma lo bilang?” Fanya tersenyum miring, tak percaya dengan apa yang baru saja terlontar dari bibir Hansa.

“Dua tahun gue berjuang buat dapetin lo ternyata nggak terlihat, ya, Sa? Padahal gue udah berusaha buat jadi lebih baik demi bisa dapetin perhatian lo, tapi apa? Ngelirik aja nggak pernah. Padahal dulu gue orang yang selalu ada buat lo, Sa. Tapi sekarang lo bersikap seolah-olah kita nggak pernah ada hubungan. Asing,” lanjutnya kini dengan mata berkaca-kaca.

Paham. Hansa sangat paham dengan maksud ucapan Fanya. Tentang bagaimana dulu mereka adalah sepasang kekasih labil yang dipertemukan karena bermacam kecocokan. Namun, hubungan itu pula yang telah mendorong Hansa semakin jauh dari harapan sang bunda.Selain indahnya cinta masa remaja, tak ada hal baik yang ia dapat dari hubungan itu. Menurutnya, berhenti lebih baik daripada terus terjebak dalam lingkaran yang berujung menenggelamkan.

“Ada satu dan lain hal yang bikin gue nggak bisa lanjutin hubungan kita, Fan. Gue mohon sama lo buat ngerti. Dan tolong kasih tahu anak mading buat lepas berita itu. Please,” pungkas remaja itu. Tak ada lagi yang bisa ia ucapkan selain memohon agar gadis di hadapannya tak melangkahkan lebih jauh.

Namun, gelengan kepala dari Fanya mematahkan harapan Hansa. “Nggak, sampai lo mau balikan sama gue. Itu doang syaratnya,” pungkas gadis itu.

Ekspresi putus asa dan frustrasi tergambar jelas di wajah Hansa, sebuah pemandangan yang berhasil membuat kedua sudut bibir Fanya terangkat. Dia jahat, dan dia tidak segan untuk mengakuinya.

Setelah penolakan berulang yang diterima, Fanya rasa pembalasan dendam ini sepadan. Meski rasa suka pada cowok ini masih ada, tetapi benci akibat terus-menerus dihindari kini tumbuh lebih unggul. Dia ingin setidaknya Hansa merasakan sedikit penderitaan, dan menyadari jika mendorongnya menjauh adalah kesalahan besar.

~•~

“Abang aku mau ini.” Bocah dengan hoodie bergambar Doraemon itu menyodorkan sebungkus permen cokelat pada sang kakak dengan mata berbinar.

“Ih, jangan, Dek. Kamu udah makan permen banyak hari ini. Nanti dimarahin Bunda, loh,” tolak Hansa lantas mengembalikan makanan manis itu ke rak asal.

“Tapi yang rasa cokelat belum.”

“Sama aja permen. Pokoknya nggak boleh. Lagian di sini permennya nggak dijual.”

“Terus kenapa ditaruh situ?”

“Buat pajangan, biar tempatnya jadi isi. Pokoknya nggak boleh ambil permen, Abang nggak mau bayarin,” pungkasnya sembari menarik lengan sang adik untuk menjauh dari rak berisi permen.

Langit sore kali ini tampak cerah dan bersih dari mendung yang biasanya tampak gagah menyelimuti sang angkasa. Dengan niat untuk mencari udara segar sekaligus memperbaiki suasana hati, Hansa ingin menikmati senja dengan mengendarai kuda besinya mengelilingi kota.

Namun, saat baru memegang helm, si bungsu muncul dan merengek untuk ikut. Bahkan sebelum memberi izin, Hasan sudah lebih dulu berlari dan meminta Bunda untuk memasangkan helmnya. Tak ada yang bisa Hansa lakukan selain mengangkat dan menempatkan bocah setinggi pinggang itu ke jok belakang.

“Habis ini jalan-jalan lagi?” tanya bocah berpipi gembil itu sembari mengunyah biskuit cokelat yang dipilihkan Hansa.

“Udah sore, kita pulang aja. Kamu habisin dulu itu biskuitnya.”

Kini kakak-beradik itu duduk di salah satu bangku taman tak jauh dari minimarket tempat mereka memborong satu kantong plastik camilan. Semua itu Hansa beli untuk Hasan dan juga si tengah, Hansa. Sementara untuk diri sendiri, Hansa hanya membeli sekaleng kopi dingin untuk diminum sembari menunggu Hasan menghabiskan biskuitnya.

Kondisi taman sore itu cukup ramai, di mana anak-anak seusia Hasan berlarian dengan teman sebayanya. Pun dengan ibu-ibu kompleks yang sibuk menyuapi bayi dalam gendongannya sembari bergosip. Suasana yang tercipta nyatanya masih tak bisa membuat Hansa lepas dari cemas. Percakapannya dengan Fanya siang tadi masih terus mengusik cowok berkaus hitam itu.

Bagaimana jika fakta tentang dirinya terungkap? Reaksi macam apa yang akan ditunjukkan oleh teman-temannya? Kehidupan sekolah macam apa yang akan ia jalani? Dan apa yang harus ia lakukan apabila hal itu sampai ke telinga kedua orang tuanya?

Sungguh, hanya dengan membayangkan raut kecewa di wajah ayah dan bundanya saja sudah cukup untuk membuat sekujur tubuh Hansa lemas. Dia tidak siap, dan selamanya tidak akan pernah siap dibenci. Baginya, tak ada hal yang lebih buruk daripada dibenci oleh orang-orang terkasih.

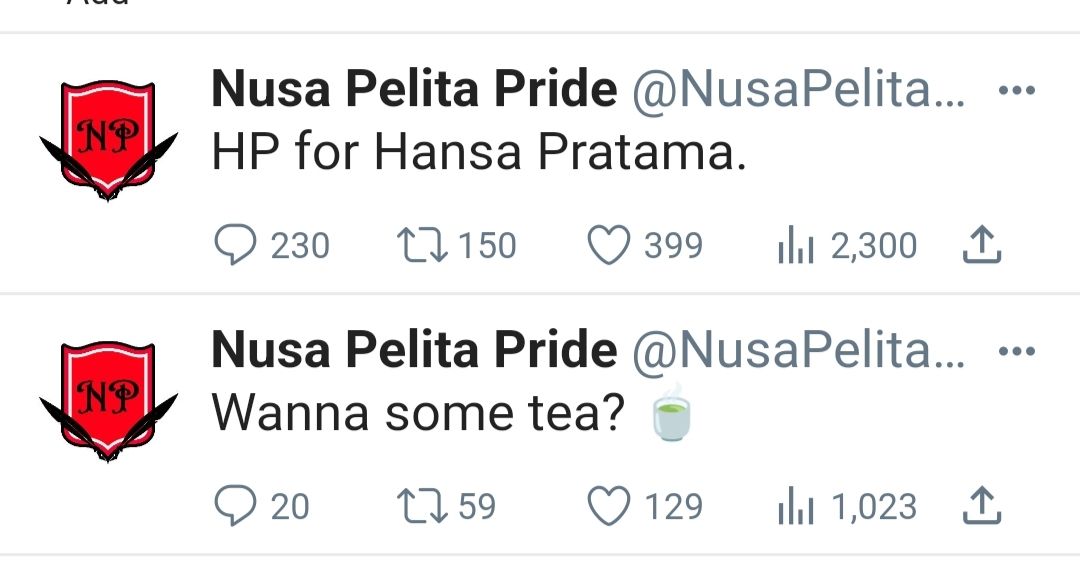

Getar lembut dari gawai di genggaman menyadarkan Hansa dari lamunan singkatnya. Meletakkan kaleng kopi pada sisi bangku kosong, remaja itu menggulir layar ponselnya dan langsung menuju pada ikon berwarna hijau. Nama Eric terpampang di paling atas, dan puluhan panggilan tak terjawab memenuhi daftar.

Alis Hansa berkerut heran. “Eric?”

Tak biasanya kawannya ini melakukan panggilan beruntun. Jika saja itu terjadi, artinya ada hal penting dan harus segera direspons. Dan Hansa adalah tipe yang tidak suka berbicara melalui telepon. Dengan sekelumit rasa penasaran, remaja itu akhirnya memilih membalas lewat pesan.

Setiap pesan balasan Eric yang terpampang di layar menyebabkan detak jantungnya berpacu tak terkendali. Pening yang tiba-tiba menyerang membuatnya tanpa sadar menjatuhkan gawai di genggaman hingga meluncur bebas menghantam tanah yang ditumbuhi rerumputan hijau.

“Abang hapenya jatuh,” celetuk si bungsu.

Meninggalkan keping terakhir biskuit cokelat yang baru tergigit setengah, bocah itu melompat dari kursi dan memungut ponsel sang kakak lantas mengembalikan benda segi empat itu pada si empunya.

“Abang kenapa? Sakit? Kalau gitu kita pulang, deh. Aku udah nggak mau jalan-jalan lagi,” ucap bocah itu lagi.

Ada gurat khawatir di wajah polosnya yang membuat Hansa seketika tersadar lantas mengangguk pelan tanpa suara. Bahkan meski kacau, dia tidak mau menunjukan sisi dirinya yang ini di depan yang lebih muda.

Haii~

Setelah sekian purnama dan revisi beberapa hal, akhirnya cerita ini aku lanjut.

Makasih buat yang masih menunggu dan simpan ceritaku di perpustakaan/reading list kalian 🙏🏻

Untuk kedepannya, aku bakal update setiap hari Minggu. Jadi pantengin aja hari itu 🌝

Salam

Vha

(14-01-2024)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top