Chapter 6. Warna

M

eski menuntutku tampil 'remaja', malam ini Adam sendiri hanya mengenakan kaus putih berlogo band kesayangannya di balik jaket berkendara. Aku baru menyadari dia tak tampil istimewa saat turun dari motor. Kakinya pun cuma dibalut celana jins berkesan lusuh yang sudah sering kulihat dan sepatu kanvas yang biasa dipakainya ke sekolah. Herannya, dia tampak siap pergi sewaktu menjemputku di kamar.

Mungkin tatanan rambut yang sedikit berbeda dari gayanya sehari-hari yang bikin dia tampil lain. Rambutnya disisir dan dibubuhi hair gel, sesuatu yang tak pernah sempat dilakukannya jika pergi sekolah. Selain selalu mepet beraktivitas setiap pagi, katanya percuma karena dia akan berkeringat lagi sehabis main basket tiap jam istirahat. Saat melepas helm, satu-satunya bagian dari dirinya yang tampak lain itu sedikit berantakan dan membuatku refleks membenarkan beberapa helai yang jatuh seperti semula. Dia tersenyum tipis dan mengucap terima kasih, dengan manis memintaku melepas jaket dan menyimpannya di balik jok motor.

Aku masih menatapnya dengan bangga.

Setiap kali aku mengenalkannya sebagai adikku, aku sedikit berharap kami benar-benar kakak beradik. Adam mungkin mewarisi kecantikan ibunya, sebab seingatku ayahnya dulu tak terlalu mencolok dari segi penampilan. Bukan karena aku tak pernah menyukainya dan selalu menganggapnya saingan almarhum papa, tapi keluargaku yang lain juga sempat mempertanyakan selera mama yang jauh di bawah standarnya selama ini. Mamaku cantik sekali, konon dia hanya berkencan dengan pria-pria ganteng pada masanya, termasuk mendiang papa.

Tapi Adam, dia sangat memesona. Aku sudah menyadari itu sejak dia menginjak remaja. Bahkan, aku selalu mengajarinya merawat diri, biarpun sebenarnya Adam sangat cuek seperti remaja pria lain seusianya. Satu jerawat saja mampir di wajahnya, aku yang akan panik dan membawanya ke dokter kulit. Rupanya, jerih payahku membuahkan hasil. Ia tumbuh dewasa dengan kulit halus tanpa noda. Matahari memang menggelapkan kulitnya sedikit, tapi justru serasi dengan garis wajahnya yang tegas dan maskulin.

"Berapa sih tinggimu sekarang?" tanyaku iseng saat kami berjalan beriringan. Aku sudah mengenakan wedges sekitar tujuh sentimeter, tapi masih jauh kalah tinggi darinya.

Sambil menyelipkan jemarinya ke jari-jariku, alisnya mengerut seperti bertanya kenapa aku menanyakannya.

"Kayaknya beberapa waktu lalu sebelum kita nggak pernah lagi jalan-jalan berdua, aku masih lebih tinggi sedikit."

Adam malah tertawa mengejek.

"Kubilang kan sedikit!" protesku sengit. Kutancapkan kuku-kukuku ke tangannya yang erat menggenggam. "Harus banget sih gandengan, risih."

"Harus," katanya serius, tangannya yang bebas menekan tombol elevator. "Kan kita memang lagi kencan biar aku nggak jadi jones di depan temen-temenku."

"Harga diriku dong yang kebanting dikira jalan sama anak-anak SMA," sungutku, kami melangkah masuk ke dalam ruangan.

"Oh gitu ...," ucapnya. "Harusnya bangga masih bisa jalan sama anak-anak muda, dong. Tante-tante sekarang kan senang main sama berondong."

"Berondong kayak mana dulu yaaa," cibirku nggak terima.

"Memangnya yang kayak gimana?"

"Ya ... yang metroseksual gitu lah, yang pemikat wanita, bajunya keren, naik mobil mentereng, bau wangi parfum Perancis, bukan anak-anak SMA yang pulang sekolah aja badannya asem bau matahari," ejekku habis-habisan.

"Ya itu berondongnya bisa begitu karena si tante-tante yang biayain, tadinya ya anak SMA biasa kayak aku gini," katanya membela diri.

"Hmmm ...." Aku menuding puncak hidung bangirnya. "Tau banget kamu begitu-begituan, siapa yang ngasih tahu, emang?"

"Makanya jangan kerja terus!" tukas Adam sambil menepis tanganku dari ujung hidungnya. Bertepatan dengan pintu lift yang membuka, dia menarik tanganku lagi. "Sekali-sekali perhatiin perkembangan zaman, pakai baju kelihatan bahunya dikit aja malu, sok-sok harga diri kebanting jalan sama anak SMA. Mestinya bangga tahu!"

Aku tertawa geli sambil agak tergopoh-gopoh mengikuti langkah lebarnya. "Kenapa aku mesti bangga?" tanyaku sewaktu Adam berhenti mendadak buat mengecek ponsel.

"Mesti bangga, dong, aku kan ganteng," katanya. Sambil mengedipkan matanya padaku, tangannya sibuk menggulirkan layar hp.

"Ganteng tapi nggak ada yang nembak gitu," ledekku.

"Saking gantengnya sampai nggak ada yang berani nembak!" Dia menjulurkan lidah. "Nah, ayok. Mereka nunggu di food court."

"Kita juga ikut makan di food court?" tanyaku enggan, memberatkan langkah supaya nggak gampang ditarik olehnya. "Biasanya kalau aku gajian minta sushi tei, atau makan steak?"

"Ngapain kita ke sini kalau nggak ketemu temen-temenku?" Adam bersikeras menarik tanganku lebih kuat sementara aku mempertahankan diri. Kami jadi saling tarik menarik di depan sebuah butik yang pelayannya terus membujuk kami supaya mampir. "Ayo, dong ... percuma dandan dari tadi kalau cuma berduaan aja!"

"Aku maluuu!"

"Malu?" Adam melonggarkan pegangannya. "Malu karena kelihatan lebih cantik dari biasanya? Apa beneran malu karena jalan sama anak SMA?"

"Malu karena mau ketemu temen-temen kamu, Dam!"

"Hampir tiap malam minggu juga ketemu temen-temenku."

"Tapi kan beda! Aku mau ngomongin apa sama mereka nanti di sana?"

"Ya nggak usah banyak ngomong kalau nggak mau ngomong. Ayo, dong ... udah sampai sini masa nggak jadi?"

"Kita makan berdua aja, yuk? Terus nonton, yah?"

"Nggak!"

"Ayo, dong, Dam ...."

"NGGAk!"

Aku diam.

"Ya udah kalau nggak jadi, pulang aja lah!" katanya. Tanganku dibuangnya kasar, lalu dia jalan balik ke arah semula.

"Adaaam," panggilku pasrah, tapi Adam tetap berjalan cepat sampai di depan lift dan memencet tombol kembali ke tempat parkir. Aku menyusulnya cepat dan menariknya mundur dari pintu yang membuka. "Ya udah, ayo."

Adam bergeming, membiarkan isi lift keluar lebih dulu. Saat sudah kosong, dia mencoba menepis tanganku di lengannya dan mengancam akan masuk.

"Adaaam," bujukku.

Pintu lift menutup sendiri, tapi wajah Adam masih keruh. Ia tetap tak mau bergerak barang sedikit meski aku menarik-narik lengannya. Dia baru mengendurkan lengan saat ada beberapa pasang muda-mudi muncul menuju lift di depan kami. Perlahan, dia mundur dan malas-malasan mengikuti tarikan tanganku.

"Jangan cemberut, dong," pintaku sambil menggoyang-goyangkan tangannya. "Lagian kamu kenapa sih ngotot banget jalannya mesti sama temen-temen? Kan kita udah jarang jalan-jalan berdua sejak kamu jadi suka ngelawan belakangan ini."

"Aku ngelawan kan karena kamu sendiri!" sengalnya.

"Kok aku?"

"Sejak kamu dijodoh-jodohin sama Tante Lydia, memang nggak sadar sikapmu berubah ke semua orang? Semua aja kena marah. Tetangga yang kemalingan, Mbak Karmi ikut kena getahnya nggak boleh bawa kunci. Di depan Tante Lydia manis-manis, giliran aku bikin salah sedikit diomelin panjang lebar kayak aku masih umur lima tahun!"

"Masa aku gitu?"

"Iya!"

"Ya maaf ...."

"Kalau nggak uring-uringan terus, aku nggak akan ngambil kesimpulan kamu nggak mau disuruh menikah dan sampai nekat nyebarin foto itu ke cowok-cowoknya Tante Lydia!"

"Cowok-cowok PILIHAN-nya Tante Lydia!" koreksiku.

"Ya apa lah itu," sungutnya. Langkahnya melambat di ujung escalator. Sebelum naik, tanganku yang semula memegangi lengannya kembali digenggam. "Hati-hati," katanya lembut.

Jantungku meletup.

Di atas tangga berjalan yang membawa kami ke lantai berikutnya, Adam mengentak tanganku. Otomatis, kepalaku yang semula menunduk memperhatikan langkah kaki sendiri saat dia bilang 'hati-hati' mendongak menatapnya.

"Aku serius, kakak harus menikmati hidup sedikit," katanya sungguh-sungguh. "Jangan dengerin kata orang terus, kata Tante Lydia terus, sekarang aku sudah lulus SMA, kita bisa memikirkan semua hal sama-sama. Kita nggak butuh Tante Lydia lagi, terutama kalau dia mencoba maksain kehendaknya ke kehidupan kita."

Mau tak mau, aku terhenyak menangkap kesungguhan di wajah Adam. Dia seperti mengutarakan apa yang kurasakan, tapi tak terpikirkan sebelumnya. Kami sudah sangat berutang budi terutama pada Tante Lydia, tapi tak bisa kupungkiri aku memang merasa dia mulai agak menuntut lebih dari yang bisa kuberi.

Aku hanya tak menyangka Adam bisa menangkap kegelisahanku. Seolah-olah, dalam perjalanan singkat kami menuju lantai berikutnya di atas tangga berjalan ini, kami sedang menyepakati rencana membelot dari tangan yang selama ini menolong kami.

Ada rasa berdosa hinggap di benakku, tapi lagi-lagi perasaan mendapat dukungan yang sangat kuat lebih mendominasi.

"Aku tahu selama ini mereka selalu mendikte hidup kita lewat kakak," imbuhnya.

Kali ini, aku tergeragap. Sayangnya sebelum aku nanya apa maksudnya, kami keburu berada di puncak escalator.

Adam menyambung, "Aku pernah dengar tante-tante yang lain ngasih tahu kamu supaya jaga diri di rumah karena aku sudah besar."

Ludahku mendadak susah tertelan.

"Secara tak langsung, mereka takut aku, atau kita berdua akan macam-macam di rumah kita sendiri," katanya. Alih-alih membelok ke escalator berikutnya, Adam berhenti sejenak untuk mengatur napasnya yang tersengal. "Aku tersinggung."

"Mungkin bukan kayak gitu maksudnya, Dam," ucapku mencoba menenangkannya.

"Aku nggak akan kurang ajar sama orang yang sudah mengorbankan hidup, waktu, dan tenaganya, menghabiskan masa mudanya buat ngurus aku, sementara orang yang punya kewajiban justru memalingkan muka dariku. Kakak tahu itu, kan?"

"Tentu saja aku tahu!"

"Aku nggak akan nyakitin kamu," katanya lagi.

Di tengah hiruk pikuk manusia lalu lalang memadati pusat perbelanjaan, dia membuat mataku sontak berkaca-kaca.

"Aku tahu kakak nggak pernah bisa bebas di rumah sendiri sejak mereka ngomong gitu, aku tahu kamar kakak selalu tertutup sejak waktu itu. Aku tahu di antara kita tiba-tiba muncul tembok yang dibangun oleh nasehat-nasehat tante dan bude yang terus terang saja ... bikin aku cukup kesal karena kakak seperti mengamini apa yang mereka katakan."

"Adam, aku—"

"Aku tahu kita seharusnya ngomongin ini di rumah," racaunya sambil berbalik membelakangiku sedetik, kemudian menghadapiku lagi. "Aku tahu ... kakak nggak pernah berani pakai pakaian yang kakak pakai sekarang karena kakak takut sama aku, kan?"

Mataku membelalak, aku nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi, jujur saja, aku memang sudah tak terlalu paham lagi apa yang menjadi hasil pikiranku sendiri, atau hasutan orang lain, karena kupikir aku nggak akan bisa hidup tanpa uluran tangan mereka. Adam ada benarnya, aku memang membiarkan mereka menentukan bagaimana aku melihatnya.

"Adam ... aku nggak ingin mengakui itu, karena aku nggak pernah punya pikiran buruk tentangmu. Tapi, aku akui, aku memang sangat berhati-hati. Bukan karena kamu, tapi karena aku ingin mereka bisa menerima hubungan kita tanpa curiga. Aku ingin kamu jadi bagian dari kami karena seharusnya memang seperti itu ...."

"Tapi aku nggak pernah bisa jadi bagian dari mereka, dan sejujurnya ... aku nggak terlalu ingin. Aku nggak mau didikte, dan aku nggak mau mereka terus-menerus mendikte hidupmu, Kak. Kamu bersikap seperti yang mereka mau, berpakaian seperti yang mereka mau, dan akhir-akhir ini ... hampir setuju menikah dengan orang yang mereka mau!"

Dadaku mengembang menarik napas dalam-dalam.

"Menurutku, sama seperti yang kakak bilang ke aku sore tadi, inilah saatnya kalau kakak mau bersenang-senang sedikit. Aku sudah besar, kita nggak perlu persetujuan mereka lagi. Kita bisa nentuin hidup kita sendiri. Sebenarnya, sejak lama kakak bisa, apa yang mereka lakukan ke kita selain mengawasi dan mengkritik? Hampir nggak ada. Kamu kerja banting tulang siang malam, sudah lama Tante Lydia dan Om Iwan nggak support secara finansial, kan, Kak?"

"Tapi bukan berarti kita bisa ngelupain jasa mereka begitu saja."

"Apa hidup sesuai keinginan kita itu bentuk melupakan jasa mereka selama ini?"

"Dam, aku nggak paham arah pembicaraanmu ...."

"You should live a little, India," katanya. "Aku nggak akan meralat, aku memang nyebut nama kakak barusan."

Aku mencubit perutnya gemas. Sejak kapan anak ini begitu pintar bicara?

"Kapan terakhir kali kakak keluar sama teman-teman kakak? Kapan kakak terakhir kali belanja baju selain yang buat ke kantor, atau ke acara arisan keluarga yang gilanya diadain sebulan sekali itu? Lihat, dong!" Adam memutar tubuhku dan menghadapkanku ke sebuah cermin berlogo brand clothing di belakang kami bicara sejak tadi.

Pipiku bersemu merah menatap pantulan diriku sendiri.

"Kakakku yang cantik sekali," bisik Adam di telingaku. "Aku nggak bilang kakak nggak cantik berpakaian resmi, atau bergaun batik sebulan sekali, tapi pernah kepikir nggak kenapa kakak susah dapat cowok dengan muka secantik ini?"

Aku menyodok rusuknya yang menempel di punggungku, menahan bibirku supaya tak tersenyum terlalu lebar.

"Kenapa kira-kira?" tanyaku, harap-harap cemas menanti jawabannya.

"Kakak butuh warna," katanya, mempertemukan tatapan kami di pantulan cermin.

"Warna ...," ulangku lirih.

"Dan aku janji, mulai malam ini ... warna itu bakal ada di hidup kita asal kakak mengizinkannya."

Haloooo,

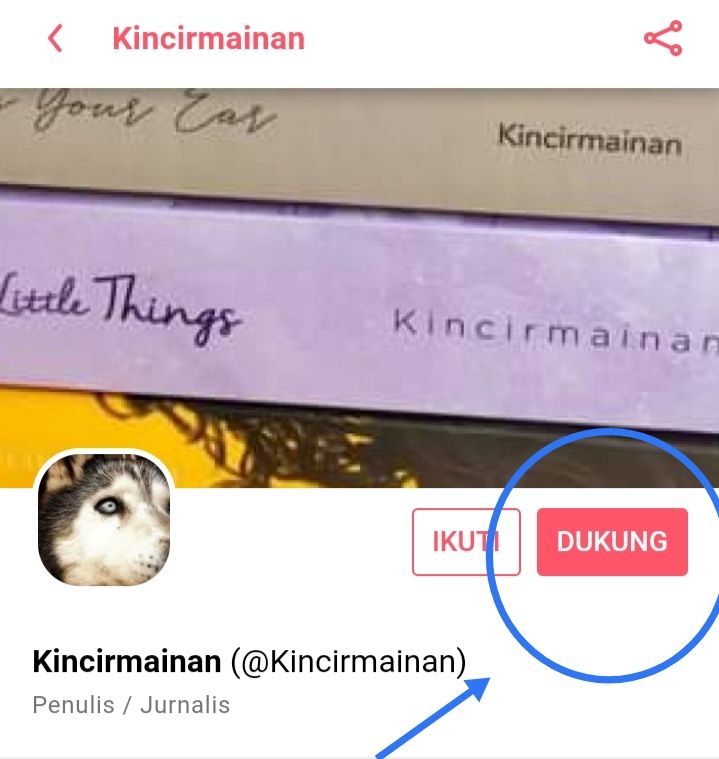

Jangan lupa, kamu bisa beli ebook-ku secara legal di KaryaKarsa. Com

Cari akunku kincirmainan. Di sana kamu bisa beli ebook The Chronicle of 35 Year Old Woman hanya 30k saja.

Kamu bisa juga ngasih aku tip, lho, kalau mau ngucapin terima kasih Karena udah dikasih baca gratis. Tinggal klik dukung di profil-ku, kasih tip, dan pilih salah satu metode pembayaran.

Jadi makasihnya nggak cuma di bibir aja. Wkwk

Love,

Kin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top