Chapter 17. Sister

Spam komen pleeeease 😘😘😘😘

***

"In the cookies of life, sister is the choco chips."

Waktu aku pulang kerja Senin petang, Adam masih belum tiba di rumah. Mbak Karmi menyambutku dan langsung membuatkanku teh manis karena wajahku tampak pucat. Aku letih sekali, jiwa dan raga. Kalau mamaku masih hidup, dia pasti akan bilang; sekarang kamu tahu rasanya, India. Dulu aku juga pembangkang, terlebih setelah ayah nggak ada. Aku sering sekali meninggikan nada bicaraku, apapun yang diperbuat mama selalu salah di mataku. Aku sama sekali nggak nyangka, karma itu pahit banget rasanya.

Bel rumah berdentang beberapa saat setelah pembantu rumah tangga kami pamit pulang. Aku berjalan cepat ke pintu, tahu pasti itu bukan Adam karena dia bawa kunci, tapi tetap saja berharap. Ternyata Bastian. Senyumnya mengembang canggung saat melihatku membuka pintu, aku mempersilakannya masuk.

"Kamu harus mulai belajar mengatakan apa yang ada di benakmu dengan jujur, India," katanya saat duduk, dia tampak kecewa sehingga tak berbasa-basi. "Aku tahu kita jalan tanpa kesepakatan apa-apa, tapi rasanya agak kejam kalau semua panggilan dan pesanku kamu abaikan."

"Aku minta maaf, Bas, aku lagi banyak pikiran," kataku dengan nada memohon.

Bastian menggeleng samar sebelum bertanya lembut, ia seolah membelaiku dengan suaranya, "Apa ada yang salah denganku kemarin?"

Seandainya saja aku bisa membagi perhatianku dari memikirkan Adam, aku bisa pura-pura baik-baik saja dan merespons ketulusan Bastian. Namun, aku juga tahu bagaimana hubungan yang sedang dimulai bekerja, tak akan mungkin cukup hanya dengan sekali dua kali respons, sementara aku sedang tak bisa menyabangkan pikiran. Kenyataannya, mungkin memang aku tak terlalu tertarik pada Bastian, meskipun aku sama sekali tak membencinya. Aku senang bersamanya, tapi belum bisa menjadikannya prioritas yang bisa menyisihkan beban pikiranku.

"India ...."

"Sama sekali enggak," responsku cepat gara-gara kaget, meski suara selembut itu seharusnya tak mampu mengejutkan siapapun.

"Maksudku ... kalau memang kamu nggak suka kuganggu, kamu boleh bilang terus terang. Aku akan paham—"

Aku memotong, "Ini bukan soal kamu."

"Aku tahu ini bukan soal aku," katanya, kemudian lambat-lambat ia membasahi dan menggigit bibirnya. "Dan itu makin bikin aku kecil hati, sebenarnya. Paling nggak enak lho, habis keluar sama seseorang dan semuanya baik-baik saja ... lalu nggak ada tanggapan sama sekali darinya. Masih mending kalau kemarin kamu ketus ...."

Aku makin gusar.

"Siapa? Adam?" terkanya.

Aku bahkan tak ingin bertanya dari mana Bastian mendapat gagasan. Secara refleks aku menghapus sesuatu yang tak ada di bawah mataku hingga Bastian memajukan badannya memeriksa, mengira aku menangis. Aku tersenyum dan menggeleng, "Aku cuma capek."

"Gara-gara mikirin Adam?"

"Mungkin harusnya aku udah nggak terlalu ngatur-ngatur dia, ya?"

"Iya," Bastian mengangguk cepat. "Aku juga punya adik yang jaraknya agak jauh, sekakaknya Adam lah, jadi aku tahu. Ada fase-nya mereka kayak gitu. Sabar aja. Awasin, tapi jangan terlalu keras. Kita juga pernah muda, kan? Kita pasti pernah ada dalam stage serupa. Mungkin saja... nggak seekstrem anak lain, tapi itu kan yang kita ingat, beda sama yang orang lain ingat."

Sesudah Bastian mengakhiri uraian panjang lebarnya, aku langsung mengangguk setuju. Bukan karena benar-benar sepaham, tapi lebih karena aku nggak ingin ia mengatakan sesuatu yang sudah kutahu. Pada saat-saat begini, aku tak ingin mendengarnya, sebab selama ini memang kupikir begitu, sampai kejadian kemarin.

Semalaman aku tak bisa tidur memikirkan apa yang sebenarnya ingin Adam ucapkan. Aku berusaha menepis, tapi sebenarnya aku tahu jawabannya. Mungkin aku selalu tahu jawabannya. Aku bisa merasakan perbedaan sikap Adam belum lama ini, setahun dua tahun belakangan setelah ia menginjak dewasa. Aku tahu pendapat-pendapatnya, kemarahan-kemarahannya, bahkan kenakalannya laun tak seperti keresahan remaja pada umumnya. Aku tahu. Aku tahu karena Adam bukan anak seperti itu, ia selalu manis, baik, dan penurut. Aku hanya tak ingin apa yang kupikirkan itu terjadi, bukan lantas aku buta pada perubahannya.

Aku takut jika itu benar, kami akan dipisahkan, dan mereka semua—orang-orang tua yang congkak itu—menang dengan segala pikiran buruknya. Mereka tak akan pernah paham, atau memikirkan betapa malangnya pemuda seusia Adam menanggung beban mencintai seseorang yang bisa ia cintai, namun juga tak boleh ia miliki. Apabila dugaanku itu benar, aku kasihan padanya. Itu berarti aku harus menyakitinya. Aku tak boleh membalas perasaannya, bukan?

Saat aku melamun, Bastian menyentuh pergelangan tanganku yang terkulai di atas pangkuan. Ia mengambil tangannya kembali saat aku menoleh. "Gimana?" tanyanya.

"Sorry—"

"Aku tadi ngajak kamu makan di luar, biar nggak sumpek."

"Aku baru aja masuk rumah, Bas," kelitku.

"Kamu mau aku pulang aja?"

"Nggak gitu, gimana kalau kita delivery sesuatu aja?"

Bastian mengerucutkan bibir, berpikir, kemudian mengangguk. "Oke, tapi kalau kamu capek, mending aku pulang aja. Mungkin aku memang nggak seharusnya ke sini, aku agak ... yah ..."—dia memainkan kunci mobil—"kesal," katanya. "Tapi aku nggak berhak buat kesal. Hanya saja ... kamu nggak seharusnya mengabaikan seseorang tanpa penjelasan, India, terutama setelah kita sedikit saling terbuka ... kupikir ... aku sudah bicara terlalu banyak, atau—"

"Aduh, bukan begitu, Bas," aku mencegahnya menyelesaikan kalimat karena keburu merasa tak enak. Apa yang kupikirkan? Bastian sudah membuka luka lama yang jarang ia tunjukkan pada orang lain setelah aku bertanya, lalu dengan egoisnya aku mengabaikannya gara-gara pikiran-pikiranku sendiri. "Aku benar-benar nggak berperasaan," akuku. Kupijit pelipisku karena letih. "Tapi aku sama sekali nggak bermaksud demikian, maaf aku menggampangkan perasaanmu, aku tahu hal itu sangat berarti buatmu dan aku sama sekali nggak mengecilkannya, aku hanya ... terlalu terforsir memikirkan hal lain ...."

"Ya, aku ngerti," tanggap Bastian pendek.

Suasana kemudian hening. Aku menunduk, tak tahu mau apa lagi. Bastian berkali-kali menarik napas panjang. Saat aku menoleh, dia menggerakkan bahu, "Kamu yakin nggak ada yang bisa kubantu?"

Aku mengangguk.

"India ... aku sudah mendengar banyak tentangmu. Aku tahu beban pikiranmu, meski hanya kudengar dari orang lain. Menurutku ... kamu ..."—Bastian menimang—"terlalu banyak memberi dan sudah saatnya agak melepaskan."

"Oh," aku meraup wajahku dan menutupinya dengan kedua tangan.

Bastian merapat, "Sorry, apa aku terlalu ikut campur?"

Aku menggeleng, dan Bastian menangkap tanganku, kemudian mengelusnya. "Sudah cukup kalau kamu berniat menebus kesalahanmu, sudah sepuluh tahun lebih, India.... Aku tidak akan bilang itu bahkan bukan salahmu, yang kamu lakukan adalah hal mulia, tapi kamu sudah mulai lupa pada hidupmu sendiri. Seperti sekarang ini ... saat ia bertingkah ... semua hal di sekitarmu jadi nggak penting lagi buatmu, suatu hari jika ia pergi ... aku takut justru kamu yang akan jauh lebih terluka."

"Apa yang harus kulakukan? Hidupku selama sepuluh tahun ini seolah hanya untuk Adam, dia yang ngasih aku tujuan setelah kehilangan semuanya, Bas."

"Kamu nggak ingin tujuan lain setelah tujuan itu tercapai?" bisik Bastian iba. Jemarinya terus mengurut pelan jari-jariku. "Semua orang tua merasakan apa yang kamu rasakan, India, seperti juga semua remaja mengalami apa yang Adam alami. Sebentar lagi, dia akan menyadari semuanya dan bertambah dewasa. Sebagai kakak, atau orang tua, yang bisa kita lakukan hanya menunggu. Kita menunggu hasil yang kita tanamkan selama ini pada dirinya. Hasilnya bisa bagus, bisa juga buruk. Dia akan punya kehidupan sendiri, tujuan sendiri, lalu kamu? Apa kamu akan kehilangan tujuanmu karena tugasmu sudah selesai?"

Bastian—aku memandanginya yang mencoba dengan tulus membuka pikiranku—seandainya kamu tahu permasalahannya bukan itu. Dia nggak melihat bagaimana Adam menatapku, dia nggak bisa menangkap makna segala perbuatan pemuda itu sebab Adam hanya memperlihatkannya padaku.

"India..., kamu bisa mengizinkanku membantumu. Sejak pertama aku melihatmu ... beban itu terlukis di wajahmu, In. Kamu redup, padahal kamu pasti menyilaukan kalau kamu mau. Aku paham sekali, remaja semuda kamu sepuluh tahun lalu... memikul beban seorang diri.... Kemudian aku ngelihat kamu lagi malam itu bersama kawan-kawan Adam... kamu berseri-seri, kamu tampak seperti seharusnya dirimu. Aku tahu alasannya adalah Adam, dia pasti merupakan sumber kebahagiaan dan kebanggaan terbesarmu, tapi India ... dia punya kawan-kawannya sendiri, hidupnya sendiri, suatu hari—mau tak mau—itu akan terenggut darimu."

Aku menggeliat resah, kepalaku sakit. Bastian terus memaksakan analisisnya, kudiamkan supaya dia berhenti, tapi dia malah terus bicara seolah ia tahu segalanya. Aku sendiri saja tidak sepenuhnya tahu apa yang kurasakan, atau apa yang sebaiknya kulakukan. Aku tak mau kehilangan Adam, kadang pikiran itu demikian mencekamku. Aku bahagia bersamanya, sejak dulu hingga kini, sampai-sampai aku merasa tak terlalu membutuhkan orang lain. Bastian memang benar, tapi bukan itu yang menggangguku.

"Terima kasih, tapi aku bisa mengatasinya, Bas," kataku akhirnya.

Hal itu membuat jemari Bastian berhenti mengelus tanganku. Dia putus asa, aku yakin dia paham apa artinya. Aku tidak ingin ia ikut campur.

"Kamu nggak mungkin ingin menahannya di sini terus bersamamu, kan?" tuduhnya.

"Tentu saja tidak, kami hanya sedikit bertengkar, yah ... sedikit lebih sengit dari sebelumnya. Hanya itu."

"Oke ...."

"Aku minta maaf sudah mengabaikanmu, tapi jangan khawatir, aku paham benar Adam sudah dewasa dan sudah siap menyongsong hidupnya sendiri. Ini hanya ... persoalan kecil," bualku. "Nah, bagaimana kalau kita memesan sesuatu? Adam juga pulang malam ini, mungkin dia belum makan malam juga. Sekalian aja, gimana?"

Bastian masih ragu, tapi akhirnya ia melepas tanganku dan mengangguk.

"Aku ambil ponselku dulu, kamu mau makan apa?"

"Apa saja," jawabnya.

Aku mencoba tersenyum. "Tunggu ya?" pintaku, kemudian beranjak. Namun, Bastian menangkap pergelangan tanganku sebelum aku benar-benar pergi.

"Mungkin sebaiknya aku pulang saja, takutnya Adam pulang dalam waktu dekat, dan kalian harus bicara."

"Jangan, nggak apa-apa," cegahku, aku tahu dia ingin aku mencegahnya. Lagi pula, Bastian punya akses secara tak langsung ke Tante Lydia, aku nggak ingin ia menangkap kesan yang tidak-tidak dan membuat segalanya makin runyam. Untuk menghiburnya, aku meyakinkan, "Aku butuh teman bicara."

Kutambahkan, "Aku butuh mengalihkan pikiranku. Sebenarnya, kami bertengkar karena dia pergi bersama kawan-kawannya ke luar kota tanpa pengawasan guru. Aku khawatir, lalu dia marah-marah. Mungkin aku terlalu protektif, iya, kan?"

"Oh begitu?" Bastian menggeriap seolah akhirnya ia mendapat jawaban kenapa aku tak mau ia ikut campur. "Kupikir ada apa ...," kekehnya tanpa suara. "Ya ... kalau begitu pantas saja kamu cemas, oke, aku tinggal buat makan malam."

"Dengan satu syarat," ucapku ceria.

Alis Bastian mengerut.

"Jangan membicarakan Adam, apa lagi seolah-olah aku ini ibunya. Aku ini kakak perempuannya. Kamu membuatku merasa tua," tawaku lolos pelan, dan kering.

"Kakak perempuan adalah ibu kedua," katanya, sama anehya dengan nada bicaraku. "Ah ... biar aku yang pesankan makan malam. Silakan kalau kamu mau masuk, tukar pakaian, aku tunggu di sini. Kamu mau makan apa?"

Aku baru membuka mulut, "Jangan bilang terserah," kecam Bastian serius.

"Baso kayaknya enak," sebutku asal. "Ada yang nggak terlalu jauh dari sini, pesan lewat aplikasi aja. Pesankan seporsi extra buat Adam, ya? Suruh pisahin kuahnya, aku nggak tahu jam berapa dia pulang."

"Oke," Bastian mengeluarkan ponselnya. "Ada yang lain?"

"Itu saja."

Aku baru turun lagi setelah cukup lama menata hati di dalam kamar. Bastian sedang melihat-lihat foto di dinding saat aku kembali ke ruang tamu dengan peralatan makan. "Itu ayahnya Adam dan mamaku," terangku saat ia berhenti di depan foto mereka.

"Apa mereka sempat menikah?" tanya Bastian sambil menyongsongku.

Aku mengerutkan alis. "Memangnya kamu belum dengar dari ibumu, atau Tante Lydia?" ledekku.

Bastian tertawa kecil. "Sudah ..., tapi kata ibuku ... mereka sudah bersama cukup lama sebelum memutuskan menikah."

"Lalu?"

"Yah ... mereka sudah dewasa."

Aku menyunggingkan senyum sambil menuang segelas air dingin untuknya, "Almarhum mamaku nggak akan menikah tanpa persetujuanku. Kalau mereka sudah menikah, tante-tanteku nggak akan ribut mempertanyakan Adam begitu ia menginjak dewasa."

"Memangnya apa bedanya?" tanya Bastian.

"Yah ... kamu kan tau pikiran orang-orang tua kayak gimana, Bas."

"Ya, aku tahu. Maksudku ... mereka sudah menikah atau belum, apa bedanya buatmu dan Adam? Kalian tetap saja bukan saudara sedarah, mereka tetap akan khawatir karena kalian dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap."

"Tapi kalau kami sudah resmi jadi kakak adik—"

"Sama saja," potong Bastian. "Kalian nggak lantas jadi haram satu sama lain hanya karena orang tua kalian menikah. Mereka sudah menikah, atau belum ... yang bikin mereka was-was adalah karena kalian tinggal seatap. Tapi, kalau mereka sudah menikah ... mungkin saudara-saudaramu memikirkan apa yang akan dikatakan orang kalau-kalau ...."

Aku sengaja berdeham supaya Bastian tak melanjutkan ucapannya.

Aku yakin mama nggak akan mengkhianatiku dengan menikah diam-diam. Tante-tanteku khawatir karena kami sudah sama-sama dewasa dan tinggal seatap. Itu saja. Kalau kami sudah jadi kakak adik, mereka harusnya nggak khawatir, kan?

"Norma," tahu-tahu Bastian bicara. "Kadang bisa jauh lebih kejam dan menghakimi."

"Maksudmu?"

"Saudaramu sama was-wasnya dengan kondisi kalian yang tinggal di bawah satu atap, India, menikah atau tidaknya orang tua kalian. Norma lah yang membedakannya. Kalau mereka tidak menikah, dan terjadi sesuatu pada kalian berdua ... kalian tinggal memisahkan diri, dan bebas. Tapi kalau mereka sudah menikah ... mungkin mereka khawatir pada suara-suara sumbang yang akan terdengar. Banyak kan hukum yang dasarnya norma; boleh, sih, nggak ada yang ngelarang ..., cuma orang nggak akan suka."

Aku mendengkus seakan-akan ucapan Bastian terlalu sulit dipahami, tapi sesungguhnya aku kurang suka pada kelancangannya kali ini. "Kamu sudah janji kita nggak akan membicarakan itu," gumamku.

"Maaf," ucapnya. "Aku hanya memberimu gambaran—"

"Aku tahu gambaran semacam apa yang hinggap di benak semua orang, Bas, tapi bukan mereka yang tinggal di rumah ini."

Bastian menatapku bulat-bulat dengan tatapan yang sama seperti yang kuterima dari Tante Lydia setiap kali kami membicarakan tentang Adam. Mereka agak menginginkan apa yang mereka takutkan benar-benar terjadi semata-mata demi membuktikan apa yang mereka yakini itu benar. "Apa yang kamu bicarakan dengan Tante Lydia?" tanyaku.

"Nggak ada," ia menggeleng.

Aku menyengalkan napas.

"Sungguh," katanya. "Aku nggak berada di sini untuk menghakimimu, atau Adam, aku di sini karena aku sungguh-sungguh tertarik padamu, India. Kita punya kecocokan, kan? Kalau aku tidak salah sangka?"

"Kalau begitu, berhentilah membicarakan Adam."

Bastian mengangkat kedua tangannya tanda menyerah sementara aku agak kehilangan respek padanya. Kurasa aku tak bisa menyembunyikannya dari raut wajahku, sehingga kami berdua terpaksa mulai makan malam hampir tanpa saling bicara. Aku baru akan menyuap ketika kudengar pagar rumah dibuka. Jantungku mencelus, tatapanku bersirobok dengan Bastian yang juga menyadari kehadiran seseorang. Aku mencoba tenang dan menunggu, Adam mungkin akan mengungkit-ungkir ucapanku sebelum ia berangkat jika ia melihat Bastian di sini. Namun, aku tak bisa apa-apa. Sampai suapan kedua, pintu sama sekali tak bergerak.

"Kupikir ada yang datang," kata Bastian pelan.

"Ya, kupikir juga," kataku, padahal setengah mati aku bertanya-tanya, kenapa Adam—atau siapapun itu—tidak segera masuk, atau mengetuk pintu. Tak mampu menahan diri lebih lama, aku menyisihkan makan malam dan beranjak.

Bastian ikut-ikutan meletakkan makananya dan membersihkan mulut. Dari tempatnya duduk, ia mengawasiku mendekati pintu.

"Dam?" panggilku sebelum mengungkit handle pintu.

Tak ada jawaban.

Aku jelas mendengar seseorang bicara di balik pintu saat menajamkan pendengaran. Karena tak ingin mengganggu, aku sengaja memanggil untuk memberi tanda bahwa aku akan keluar.

Saat pintu terbuka di depan hidungku, rasanya jantungku meluncur sampai lutut menyaksikan adegan di teras malam itu. Mulutku menganga, mataku membelalak lebar tak percaya. Tak pernah sekalipun dalam hidup aku membayangkan akan menyaksikan Adam berbuat seperti itu, dengan seorang perempuan yang tak kukenal.

"Adam!" jeritku saat kesadaranku kembali.

Bastian yang menghampiri sejak aku terkejut di depan pintu yang terbuka kini tiba di balik badanku dan turut menyaksikan Adam memeluk seseorang—kira-kira seusiaku—dengan lidahnya berada di dalam mulut wanita itu.

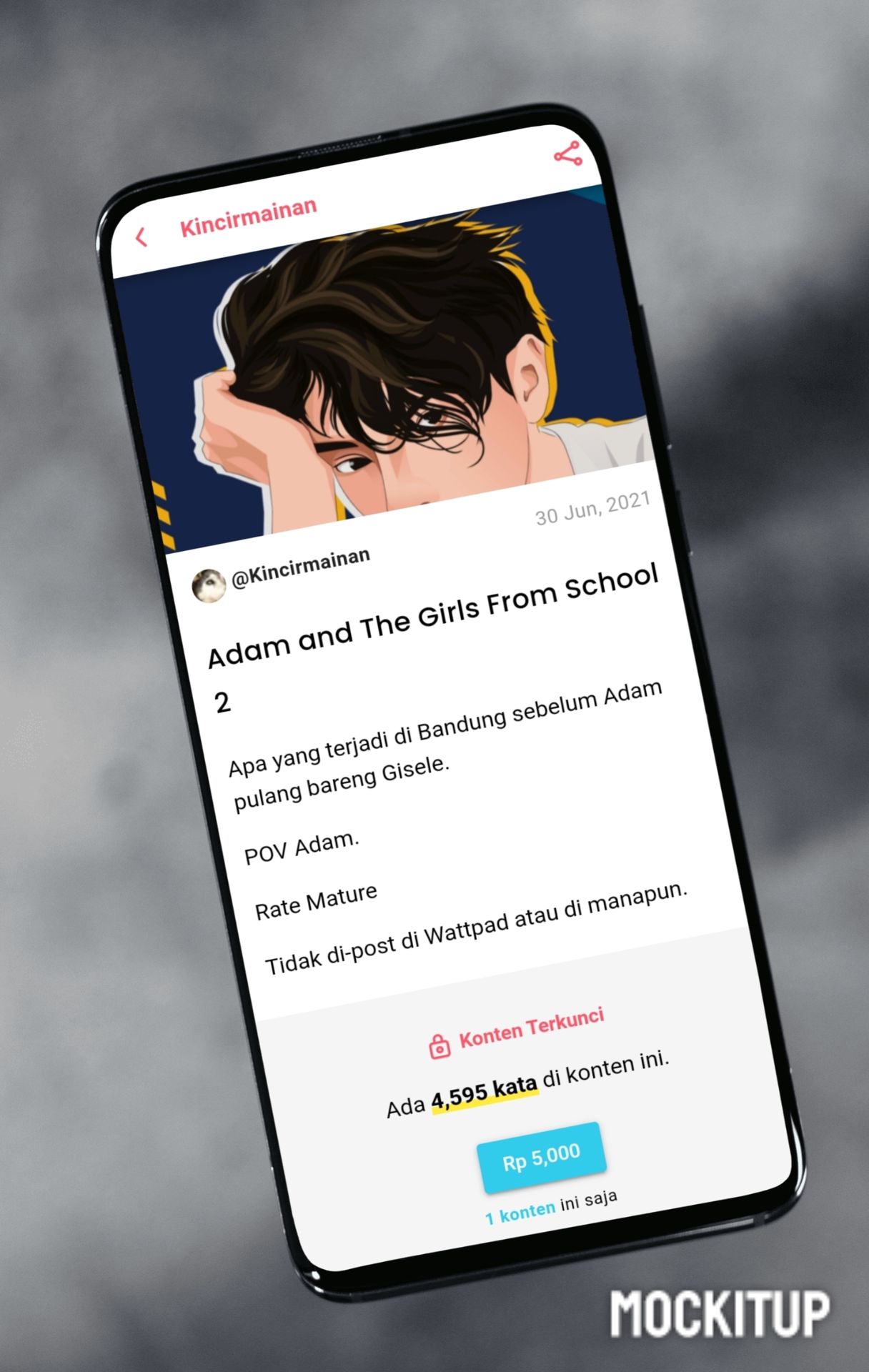

Sebelum lanjut ke part selanjutnya, aku udah bikin additional part POV Adam tentang kejadian di Bandung.

Langsung ke KaryaKarsa ya, cuma goceng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top