Chapter 14. Sampai Kapan?

Aku langsung update part 15 kalau spam komennya bisa sampai seribu 😝

Mau baca POV Adam?

Baca author note-ku di bawah, ya.

***

"Bastian juga nggak kalah oke," Tante Lydia membisik.

Aku yang menerima telepon sambil menyetting muka dengan bedak tipis-tipis berhenti mendadak secara refleks.

"Okean Bastian malah kalau sama Satrio," imbuh Tante Lydia seolah belum cukup bikin aku syok.

Aku nggak bilang apa-apa lho, mau pergi ke mana, sama siapa. "Kok tante tahu?"

"Mamanya Bastian yang bilang, dia nggak cerita, sih. Dia curiga denger Bas ngobrol di telepon sama siapa, adiknya yang menduga-duga. Jadi bener?"

Yah aku nggak bisa mengelak, tapi enggan mengakuinya. Tante Lydia akan berpikir ini kelanjutan dari usahanya menjodohkan kami, dia akan minta di-update setiap kali ada kemajuan. Tentu saja, dia nggak akan mau mendengar ada kemunduran.

"India ... kamu nggak berniat ngasih tahu Tante?"

"Cuma keluar makan malam kok, Tan, nggak ada yang serius," aku mengelak.

"Ada yang serius juga malah bagus, kalau kamu segera menikah, tante yakin tante dan bude yang lain akan segera melupakan insiden kemarin. Menikah, punya keluarga sendiri, jadi kalaupun kamu masih jagain Adam—meski lebih bagus kalau dia mulai mandiri—ada yang jagain kamu...."—hening—"India ... tante udah bilang, kan, nggak ada untungnya mutus tali silaturahmi. Kamu nggak akan tahu kapan kamu akan membutuhkan mereka...."

"Ya, Tante ...."

Diam-diam, aku merasa nggak ada gunanya juga berbaikan dengan Tante Lydia kalau mereka masih beranggapan begitu. Memang sebenarnya bukan beliau sasaran kemarahanku, tapi paling tidak kupikir itu membuka mata mereka bahwa seharusnya aku lebih dipercaya dalam menentukan pilihan dan menjalani hidupku sendiri, ternyata mereka memang hanya sekelompok orang-orang tua congkak yang butuh dimintai maaf dan dituruti keinginannya.

Aku menghadap ke cermin setelah pembicaraan kami usai. Kalau dipikir-pikir ... usiaku memang sudah hampir 30 tahun ..., nggak usah diingetin terus, aku juga ingin punya pendamping. Wajah Bastian berkelebat di benak, tapi yang muncul di samping pantulan wajahku justru Adam.

Aku menjerit.

Adam menutup telinganya.

"Ngapain kamu masuk ke sini? Kan sudah kubilang, ketuk pintu dulu!"

"Aku ketuk-ketuk pintu, kakak nggak nyaut. Kalau lagi nggak pake baju pasti pintunya dikunci, kan?"

Tetap saja kupukul lengannya karena masih kesal dan kaget. "Ya ampun, Dam ... mau apa, sih?"

"Mau minta uang sedikit buat jajan," katanya, lalu memantul di atas permukaan kasur. "Kasurku tuh udah agak sempit tau, Kak."

Aku mengambil dompet di atas meja rias. "Iya, aku juga mikir gitu, nanti kita beli lagi besok, ya? Kamu mau ke mana malam ini?"

"Jalan, ini kan malam minggu. Kamu juga mau pergi, kan?" Adam menadahkan tangannya. "Tapi entar dulu, deh, jangan beli kasur dulu. Belum tentu aku masih lama tinggal di sini."

Uang di tangan yang siap kuletakkan di telapak tangannya mengambang di udara.

"Aku belum mastiin mau kuliah di mana," ucapnya, menyabet sejumlah rupiah di tanganku. Adam membalas tatapanku, "Besok mau kubicarakan sama yang lain, enaknya mau kuliah di mana. Kalau kami jadinya ngampus di tempat yang sama, rencananya mau ngontrak bareng."

"Katanya mau tinggal sama aku? Nggak jadi?"

Adam menunduk. "Yah ... plan B, daripada nanti bikin ribut. Minggu lalu sebelum pulang kan aku ke tempat Dimas dulu, kami ngobrolin itu. dia juga pengin keluar rumah, kami itung-itung kalau ngontrak bertiga atau berempat sambil kerja masih memungkinkan. Uang kuliah masih dibantu, tapi yang lain-lain kalau bisa sendiri, cuma masih bingung mau nekunin musik, atau ngambil jurusan-jurusan membosankan aja di sini biar bisa sambil cari uang."

"Kamu maunya apa? Kok nggak jelas gitu?"

"Aku sih maunya masuk sipil, tapi jurusan itu kayaknya mahal banget. Kalau nggak sipil, sekalian aja main musik. Kalau capek tengah jalan, bisa ngamen—"

"Jangan seenaknya kamu, Dam," kecamku. "Semua sekolah zaman sekarang ya mahal, tapi asal kamu serius, aku masih bisa biayain."

Adam mengangguk-angguk menyepelekan.

"Please take it seriously, hanya itu permintaanku, buat bekal kamu ke depannya ... aku nggak bisa jagain kamu selamanya."

"Sekarang juga udah nggak perlu terlalu dijagain, aku udah gede. Kalau soal kuliah, ya pasti aku serius, aku utang budi sama keluarga ini. Masa aku mau main-main?"

"Udah tahu gitu, kok tadi ngomongnya lain?"

"Ya kan aku niatnya serius, tapi di jalan nanti ada apa-apa kan nggak tahu. Kalau ngambil jurusan yang udah banyak diambil semua orang, terus berhenti di tengah jalan, mau ngapain? Kalau main musik masih bisa dibelak-belokin nasibnya, siapa tahu bisa jadi musisi terkenal, bisa bikin konten, lebih fleksibel."

"Masuk sipil sambil begitu kan bisa...."

"Ya emang bisa, tapi pasti bakal sibuk, kan harus serius, harus kerja ...."

Aku merenung sekilas sewaktu Adam menggantung kalimatnya, kemudian saat kembali fokus, tatapanku berlabuh padanya. Aku ingin bilang, aku masih mampu membiayainya sambil kuliah, tapi mungkin dengan dia tinggal di tempat lain segalanya akan jauh lebih mudah. Lagipula, aku nggak mau menahannya tumbuh dewasa, mau tak mau kondisi ini akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat. Kalau dulu aku bisa, Adam pasti bisa. Kalau dulu Tante Lydia selalu membantuku, aku juga akan selalu bisa membantunya.

Sekonyong-konyong, Adam tersenyum.

"Kenapa?" tanyaku.

"Mungkin sudah saatnya aku punya pacar," malah katanya.

Alisku bertaut.

"Aku juga pengin ada cewek yang dandan cantik karena mau ketemu aku," ujarnya sendu. "Seandainya saja aku seumuran Bastian."

Jantungku mencelus, untung aku langsung bisa menguasai diri, "Dulu katanya Bastian ketuaan?"

Dia diam.

"Lagian kalau kamu seumuran Bastian, ngapain aku ngurusin kamu segala. Tentunya sepuluh tahun lalu kamu udah jauh lebih tua daripada aku!" gurauku.

Adam tidak tertawa. "Apa dia nggak keberatan dengan foto itu?"

Aku menggeleng lemah, bukan karena ragu akan jawabanku, tapi aku agak tidak suka dengan caranya bertanya. Dia terlihat kecewa.

"Kalau gitu, dia beruntung," katanya sambil berdiri dari tepi tempat tidur.

"Nggak kebalik?" tanyaku.

"Kata Dimas, yang bisa menggaet hati Kak India berarti orangnya beruntung banget."

Senyumku tak bisa kutahan, mengembang dengan sendirinya. Aku menyembunyikannya dengan berpaling menghadap cermin dan mencomot lipstik yang akan kugunakan. "Jadi besok batal nih beli kasurnya?"

Adam sudah mencapai pintu. "Besok aku mau ke Bandung."

"Bandung?" ulangku, urung memoles lipstik dan memandangi punggung lebarnya lewat pantulan cermin. "Ngapain?"

"Kan tadi aku bilang, mau ngomongin soal kuliah sama yang lain," jawabnya enteng.

"Tapi kenapa mesti ke Bandung?"

Pintu sudah terbuka, dan Adam sudah selangkah melewati ambang pintu. "Acaranya yang kubilang minggu-minggu lalu waktu kita jalan sama temen-temenku, kok pikun, sih?"

Aku mengabaikan kata pikun yang biasanya bikin aku tersinggung, kubalik badan tanpa beranjak dari kursi. "Nggak nginep, kan?"

"Nginep, kok, semalem. Seninnya kan libur buat anak kelas bawah ujian."

"Kalau anak kelas bawah ujian ...," kalimatku nggak sempat kuselesaikan karena Adam keburu menutup pintu.

"Kalau anak kelas bawah ujian, berarti kalian pergi sendiri nggak sama guru-guru?" tanyaku setelah membuka paksa pintu kamarnya tanpa mengetuk lebih dulu.

Adam kayaknya udah tahu aku bakal protes. "Ya masa main ngadain sendiri pake ngajak guru-guru?"

"Lalu siapa yang ngawasin kalian?"

"Ya saling ngawasin aja," katanya santai. Sesantai dia membuka baju dan mengambil handuk dari kapstok. "Nggak usah marah-marah, nanti bedaknya luntur. Susah-susah dandan, nanti pas ketemu malah nggak jadi pangling dianya."

Aku meredam emosi, tuh kan, dia cuma menahan diri waktu muji aku tadi karena mau seenaknya ngasih dirinya sendiri izin pergi ke Bandung, pantas mau jalan-jalan aja minta uang jajan. Dia tahu aku nggak akan ngasih kalau dia duluan ngomong mau ke Bandung sama teman-temannya.

"Bukannya kalian ada pertandingan persahabatan?" Kuabaikan ejekannya supaya pembicaraan ini nggak melenceng ke mana-mana. "Harusnya kalau ada pertandingan persahabatan antar sekolah, pake nama sekolah, ya harus ada penanggungjawab sekolah, dong, minimal ada orang dewasa yang bergabung dalam acara kalian."

"Nggak asyik kalau ada guru banyak aturan, lagian ini cuman ketemu, terus tanding, udah, nggak serius."

"Pokoknya kamu nggak boleh pergi tanpa izinku!" kataku geram sebelum Adam masuk kamar mandi, nggak tahu lagi mau ngomong apa sama anak itu.

Kepalanya muncul lagi dari balik pintu, "Ya kalau gitu, izinin."

"Nggak akan!"

"Ya udah ikut!"

"Nggak mau, ngapain aku ikut acara anak seumuran kalian? Beberapa jam aja kemarin rasanya capek bukan main, mentalku sampai down!" jeritku hilang kendali juga akhirnya. "Adaaaam!"

Adam keluar cuma dalam celana boxernya, "Apaaa?" tanyanya, bukan dengan nada tinggi yang sama denganku, sebaliknya rendah, panjang, dan lelah.

"Pokoknya kamu nggak boleh pergi besok."

"Aku mau ngomongin kuliah sama Dimas dan yang lain juga besok."

"Ngomongin di sini aja emang nggak bisa? Memangnya Dimas dikasih sama orang tuanya nginep di luar kota nggak ada yang ngawasin gitu?"

"Dikasih-kasih aja, tuh."

"Pasti dia bohong sama orang tuanya, kalau ada apa-apa, gimana? Kalau ada pihak sekolah yang tanggung jawab, aku nggak akan rewel, Dam. Kalian ini masih muda, masih ngawur-ngawurnya, nanti kalian berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri, bahkan orang lain, siapa yang mau mencegah? Siapa yang mau ngatasin?"

"Nggak ada yang bohong sama orang tuanya, orang tuanya pada percaya sama anak-anak mereka."

"Oke, kalau gitu aku coba nanya ke orang tua Dimas. Bener nggak mereka ngasih izin anak mereka pergi ke acara sekolah, tanpa pengawasan dari sekolah!"

"Nggak ada yang bilang ini acara sekolah, kok."

"Tapi kalian pasti membuatnya jadi terdengar seperti itu, kan? Pertandingan persahabatan antar team basket sekolah, apa coba yang nggak kedengaran kayak acara sekolah? Kalau pacar temen kamu nggak keceplosan minggu lalu, aku juga mungkin nggak kepikiran bahwa acara ini kalian adakan sendiri, tanpa approval pihak sekolah. Kalian kan belum resmi lulus, kalau ada apa-apa, kasihan guru-guru kalian nanti dituduh nggak becus mengemban tanggung jawab dengan baik, kalian mikir ke arah situ, nggak?"

Adam terpaku di tempatnya berdiri, memandangiku takjub. Aku sendiri terengah-engah dan agak menyesal kenapa aku selalu saja emosi kalau kami membicarakan hal-hal seperti ini. Kenapa aku nggak bisa merespons dengan tenang seperti saat kami membicarakan masalahku? Kalau kaitannya dengan cara dia menyepelekan sekolah, aku pasti naik pitam, rasanya aku ingin bilang bahwa aku sudah menyerahkan semua yang kupunya buat masa depannya. Aku nggak mau dia gagal, atau merusaknya.

Mungkin sebaiknya aku meminta maaf sebelum terlambat, tapi Adam duluan menjatuhkan bahu sambil menggeleng lemah.

"Oke," katanya. "Aku nggak ke Bandung kalau kamu nggak jalan sama Bastian, atau kamu ikut aku ke Bandung kalau kamu tetap mau pergi sama Bastian."

Emosiku yang sudah teredam menggeliat lagi, "Kenapa aku nggak boleh pergi sama Bastian?"

"Biar adil aja."

"Kamu nggak boleh pergi karena kamu masih di bawah umur, dan masih tanggunganku, tanggungan sekolahmu juga karena kalian pergi sesama siswa sekolah. Kamu paham nggak sih masalahnya di sini?"

Adam mengembuskan napas. "Jangan pergi sama Bastian, aku nggak akan ke Bandung besok, atau jalan sama Bastian dan pergi ngawasin aku dan teman-teman ke Bandung. Adil, kan?"

"Itu berarti nggak apa-apa kamu nggak ke Bandung besok, kan?"

"Memang nggak apa-apa, nggak ada yang maksa."

"Lalu kenapa aku harus nggak pergi sama Bastian supaya kamu nggak ke Bandung?"

"Supaya yang nggak senang sama keadaan ini nggak cuma aku. Gimana?"

Rahangku gemeretak, gemas sekali dalam artian yang sangat tidak baik. "Kamu nggak ke Bandung besok," kecamku.

Adam menaikkan alisnya, seolah mengatakan dia nggak masalah dengan itu.

"Dan aku tetap akan pergi sama Bastian," kataku, yang omong-omong waktu kosong sampai Bastian datang menjemput sudah menipis, sementara aku belum menata rambut. Cepat-cepat, kutinggalkan kamar Adam dengan pintu yang kubiarkan terbuka.

Aku bisa mendengarnya memekik "Egois!" sebelum terdengar bunyi pintu dibanting demikian keras. Tak mau kalah, aku melakukan hal yang sama dengan pintu kamarku.

Jangan pergi sama Bastian, katanya?

Kenapa?

Apa dia masih nggak suka aku berteman dengan pria yang dikenalkan Tante Lydia padaku? Apa salah Bastian padanya?

Kalau kupikir-pikir, Adam tak pernah senang dengan semua teman priaku. Kawan pria di kantor lamaku yang bolak-balik mengantar-jemput karena kami sering lembur saja sempat cerita Adam sengaja menutup pintu di depan hidungnya saat dia datang. Tapi waktu itu dia masih kecil, sampai kapan dia mau bersikap begitu?

Halo

Mau baca POV Adam?

Mau tahu kisah kasih Adam selama di sekolah?

Ikutin spin off-nya di KaryaKarsa, yuk.

Tenang... Ini nggak akan kayak cerita bersambung di wattpad, kok, lebih kayak kumpulan cerpen aja.

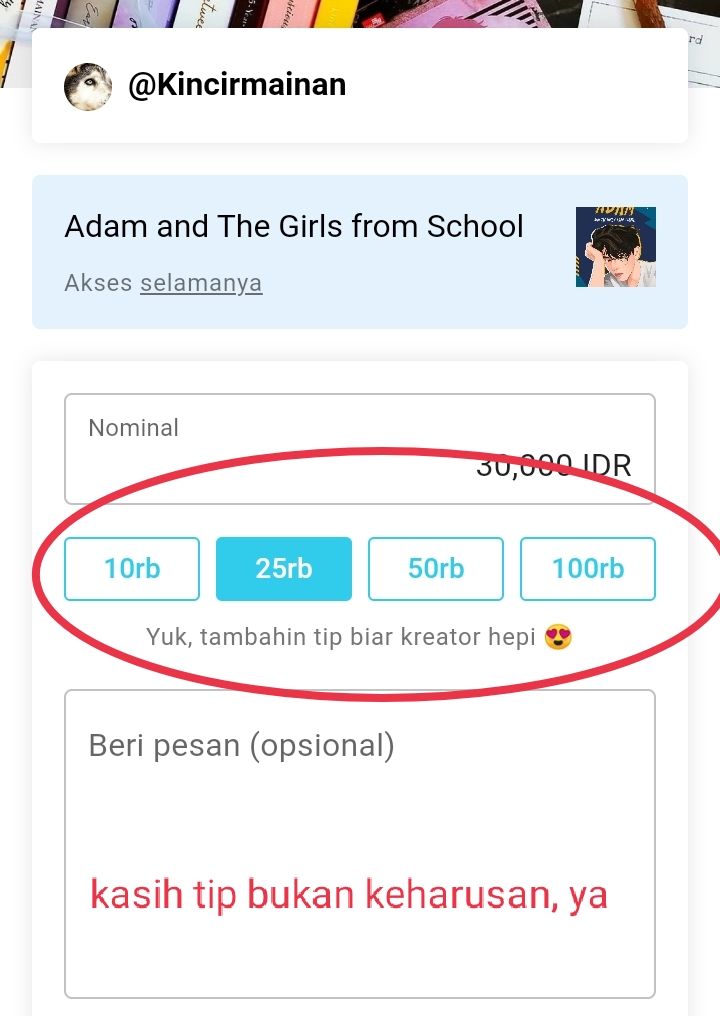

Aku jual per-part murah aja, ya, 5000rupiah untuk 4ribuan kata.

Gini caranya:

1. Download KaryaKarsa di playstore atau IOS

Atau bisa via chrome KaryaKarsa.com/kincirmainan

2. Cari akunku di karyakarsa: kincirmainan

3. Klik Karya dan cari cerita Adam

4. Klik tombol biru

5. Kamu bisa ngasih aku tip juga kalau kamu mau ❤️

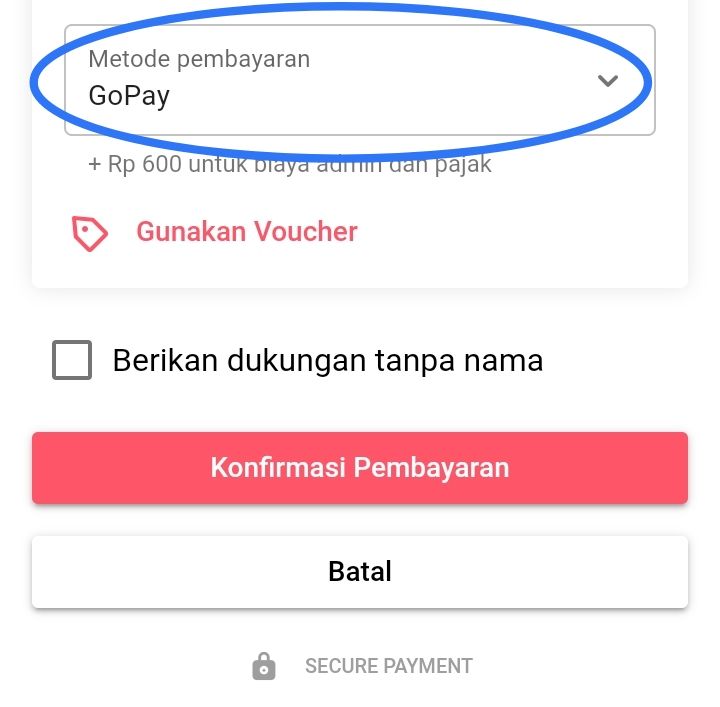

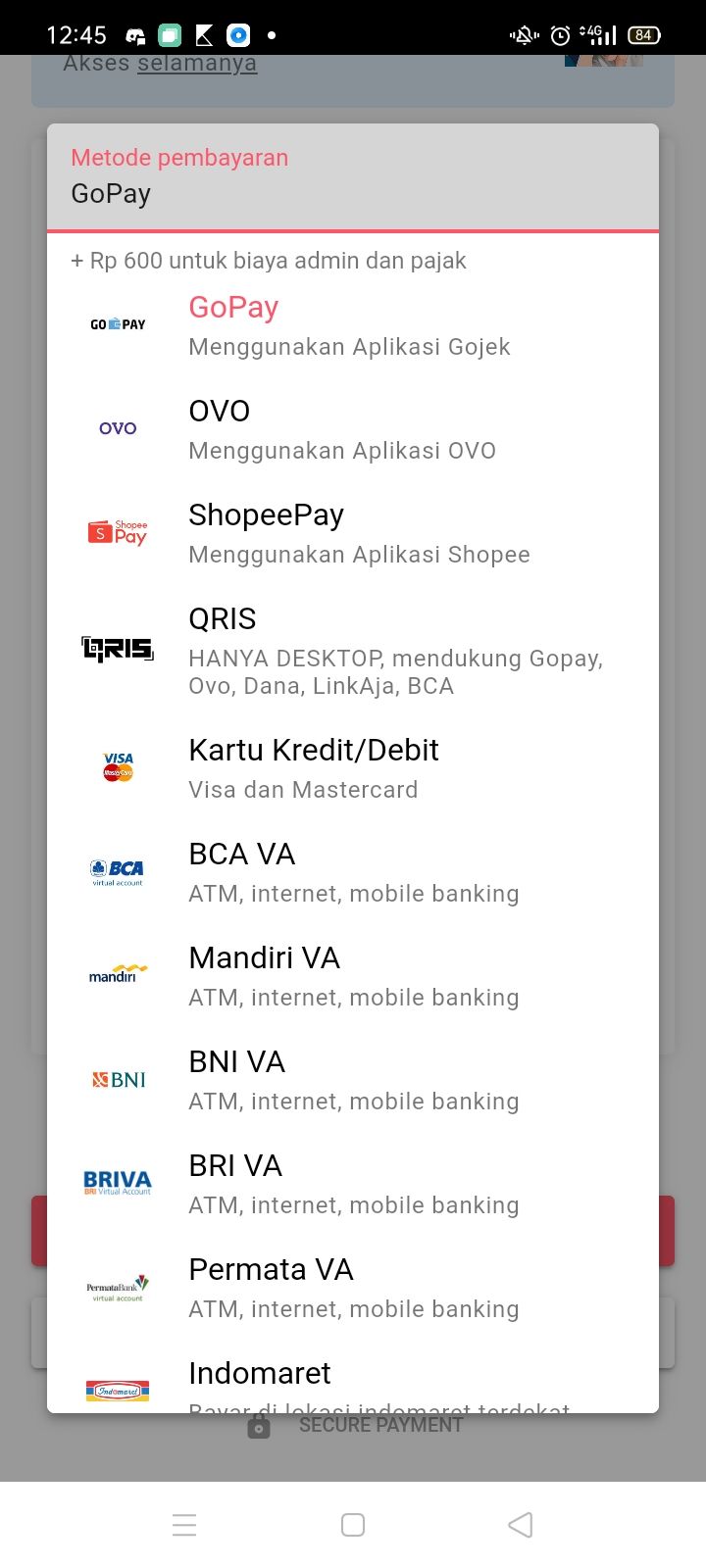

6. Pilih metode pembayaran senyamannya kamu

Beberapa metode pembayaran yang tersedia

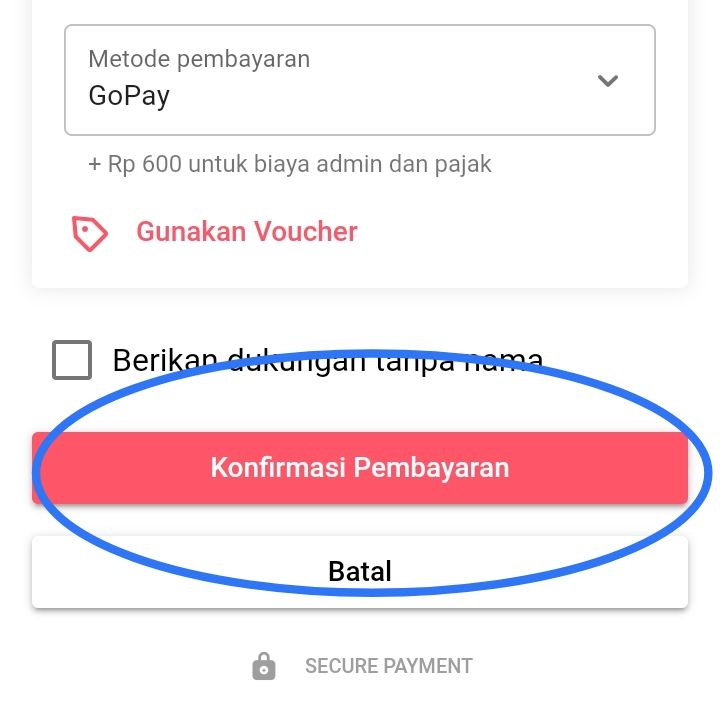

7. Klik konfirmasi pembayaran

8. Ikuti alur pembayaran selanjutnya sesuai metode yang kamu pilih

9. Kalau udah beres, kamu tinggal baca aja.

10. Jangan lupa love, komen di sana Dan share dukunganmu via Instagram-ku, donggg!

Udah follow semua medsos-ku, belum?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top