01

DISTRIK MAYOR - UTARA

13 Oserpent 900, kalender Halesphere

_____

"Selamat ulang tahun, Sayang."

Wanita paruh baya dalam gaun kusut berucap pelan nyaris berbisik. Dia datang membawakan semangkuk sup ikan yang masih mengepulkan asap karena baru selesai dimasak.

Aroma lezat menguar ke langit-langit. Ikal-ikal cokelat cerahnya jatuh membingkai wajah berfrekel meskipun rambutnya sudah diikat tinggi-tinggi. Gurat halus di wajah itu menunjukkan tanda lelah, tetapi air wajahnya bersemi di tengah hampanya musim gugur.

"Lihat apa ini? Kesukaanmu!" katanya dengan suara terjepit di tenggorokan lantaran euforianya yang meledak dipaksa untuk tetap tenang.

Seorang anak perempuan bertepuk tangan dengan gemas. Senyuman di bibirnya terpatri amat lebar, kepalanya bergoyang kanan-kiri, sehingga rambut bergelombangnya yang semerah apel tua mirip pegas yang siap terlontar.

Seisi rumah seketika terang benderang, kontras dengan nuansa mendung nan muram di luar.

Mereka berdua lantas duduk berhadapan. Mangkuk besar berisi sup ikan diletakkan di atas meja. Bersama-sama mereka menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan pelan, lembut, dan hati-hati. Kemudian, serangkaian acara khidmat itu ditutup dengan doa si anak perempuan; doa yang sama, doa yang selalu diulang sepanjang waktu.

Aku ingin ke luar—semoga aku cepat besar. Begitu doanya.

Selepas berdoa dalam diam, si anak perempuan beralih menatap ibunya sebelum menyendokkan sup ikan ke dalam mulut.

"Ibu," panggilnya pelan, hampir berbisik pula seperti yang dilakukan si wanita. "Sampai kapan kita harus bisik-bisik setiap kali aku berulang tahun?"

Wanita paruh baya tersenyum. Tak mengalihkan pandangannya dari si buah hati. "Sekarang berapa usiamu?"

"Delapan tahun."

"Berarti sudah delapan kali kita bisik-bisik begini, ya?" Dia terkekeh keras guna mengalahkan bising kerumunan muram di luar rumah. "Kalau menurut Ibu, yang begini justru seru. Rasanya mendebarkan. Seperti ada petualangan spesial untuk kita berdua-spesial untukmu."

Si anak perempuan melirik ke pintu; orang-orang berlalu-lalang sambil mengatakan kalimat yang tidak jelas. Sesekali bercampur teriakan, seruan protes, tawa pahit, dan bahkan terkadang ada isak tangis.

Kedengarannya janggal.

Dia selalu bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana, tetapi dia tidak pernah tahu jawabannya. Ibu enggan menjawab, tetapi juga melarangnya untuk pergi ke luar sebelum usianya tiga belas tahun.

Sekarang sudah delapan.

Baru delapan.

Masih ada lima lagi.

Oh, betapa lambat waktu berjalan.

Terkadang anak manis itu berpikir bahwa ibunya semanis permen-permen gratis di bulan Oserpent, sekaligus semisterius heningnya Malam Puji Syukur di bulan Dhare. Mungkin sekarang ibunya bisa memberikan semangkuk sup ikan sambil tersenyum, tetapi tidak ada jaminan senyumnya bertahan sampai besok.

Siapa tahu, besok pagi si anak manis akan terbangun dengan kondisi rumah kosong. Tidak ada ibunya di rumah, hanya ada sepiring roti dan sepanci sup ikan, serta secarik kertas bertuliskan: Tetaplah di rumah. Jangan dekati pintu dan jendela bila ada ketukan atau panggilan. Ibu akan segera kembali. Tidak pernah ada catatan tentang ke mana ibunya akan pergi dan berapa lama dia akan berada di luar sana.

"Segera" ternyata memiliki banyak sekali artian.

Satu kata "segera" dapat berarti lima menit lagi, tiga puluh menit lagi, berjam-jam nanti, sehari, seminggu, empat bulan kemudian, dan bahkan tidak menutup kemungkinan memakan waktu tahunan. Benar-benar hampir tidak ada batasnya.

"Dunia luar tak ubahnya hutan belantara. Ada bahaya di mana-mana dengan aneka bentuk yang tidak terduga. Jadi berjanjilah pada Ibu; apa pun yang terjadi, sampai kota ini membaik, tetaplah di dalam rumah. Oke?" Si wanita paruh baya menanti konfirmasi, tersenyum gelisah lantaran putrinya tak kunjung melepas tatapan dari pintu depan yang tertutup rapat. "Sayang, kau dengar Ibu?"

Anak itu penasaran—benar-benar penasaran. Andaikata orang-orang di luar sana tidak melolong, meratap, dan menguarkan begitu banyak aura kesedihan yang terasa sampai ke dalam rumah, mungkin rasa penasaran tidak akan muncul secepat dan sesering ini.

"Lilith?"

Si anak manis akhirnya menoleh dan tersenyum. "Iya, Bu. Aku dengar."

Lilithea Guinevere sering dipanggil Lilith. Bukan oleh banyak orang, melainkan oleh ibunya saja. Sebab orang yang dia cari di dapur saat matahari baru datang; yang ditunggu-tunggu begitu hari mulai siang; yang menemaninya saat sore bertandang; dan yang tidur bersamanya ketika malam tiba hanyalah ibunya seorang.

Sejak ayahnya menghilang di ulang tahunnya yang ketiga, Lilith sering ditinggal sendiri lantaran ibunya hobi keluar-masuk rumah tanpa mengatakan apa-apa.

Lilith sama sekali tidak tahu apakah dia punya kerabat lain di luar sana.

Bahkan dia tidak mengenali tetangganya, karena rumah sebelah sama sekali tidak menimbulkan suara apa-apa. Mungkin tetangganya pendiam. Atau mungkin—yang paling masuk akal—mereka pindah rumah.

Selama delapan tahun, Lilith tidak mengenali siapa pun di kota ini selain ibunya.

Namun, hidup sendiri bukan berarti sendirian. Lilith punya satu teman dan mereka cukup dekat. Berdua, mereka sering bermain aneka bentuk bayangan di sekitar perapian.

Ibu tidak bisa melihat temannya itu, dan pernah satu kali dia bersikeras—dengan ketegasan yang mengerikan—bahwa putrinya hanya kelelahan sehingga terlalu banyak berimajinasi.

Teman Lilith tidak suka disebut sebagai "imajinasi", jadi mulai saat itu Lilith selalu diam soal teman mainnya di rumah.

"Sayang."

"Hm?"

"Sepertinya ... Ibu akan ke luar sebentar."

Lilith berhenti menyeruput sup di sendok. Tanpa sadar dia melirik ke sekitar rumah sampai mata birunya tertumbuk pada sudut perapian yang hampa. Stok kayu bakar menipis. Mungkin ibunya akan pergi lalu kembali dengan seikat besar kayu bakar—atau mungkin sekantong koin perak, kalau-kalau ternyata dia punya pekerjaan lain di luar sana.

Ibu mengenakan mantel tanpa lengan berwarna gelap. Panjangnya mampu menutupi pinggang. Tidak pasti warnanya hitam atau cokelat yang sangat pekat. Bahannya agak kasar, tetapi terlihat hangat dan bordirannya cantik sekali.

"Ibu janji tidak akan lama. Mungkin sampai sebelum jam makan malam. Dan selama Ibu pergi, ingat, jangan dekat-dekat dengan pintu dan jendela bila ada yang—"

"—mengetuk atau memanggil." Lilith tersenyum lebar karena tertawa hanya akan membuat ibunya melotot ngeri. Dia pegang sendok dengan kokoh di tangan kanan sementara tangan kirinya mengacungkan ibu jari. "Ini bukan yang pertama kalinya, Ibu tahu itu."

Wanita paruh baya itu tertegun sebelum tertawa tanpa suara. Masih ada gurat khawatir di wajahnya yang lelah, tetapi samar-samar tertutup rona segar lantaran putri semata wayangnya berhasil memancing senyum. Angin musim gugur barangkali terasa lebih segar untuk yang pertama kali, entah bagaimana.

"Baiklah, Ibu akan segera kembali."

Lilith tersenyum. Dalam hati mengira-ngira berapa lama tepatnya "segera" itu.

"Hati-hati di jalan."

Maka berangkatlah si wanita paruh baya, menutup pintu pelan-pelan hingga rapat, kemudian dalam sekejap menghilang dan membaur di luar. Mantelnya berkibar kecil tatkala dia menyelinap selihai tikus gorong-gorong Porthale. Suara klik kunci terdengar memuaskan dari luar, sadar tak sadar telah menghantam kesunyian rumah kecil keluarga Guinevere.

Sepuluh detik pertama: Lilith masih di meja makan, agak gamang membawa sendok berisi sup ikan ke bibirnya yang ranum. Tidak lagi menyantap sup ikan. Dia fokus merasakan hawa keberadaan ibunya yang terus menipis, menjauh, hingga akhirnya tenggelam oleh keramaian muram kota Porthale.

Sepuluh detik kedua: Lilith beranjak dari meja makan, dengan hati-hati melangkah tanpa suara menuju ke perapian yang dingin dan kosong.

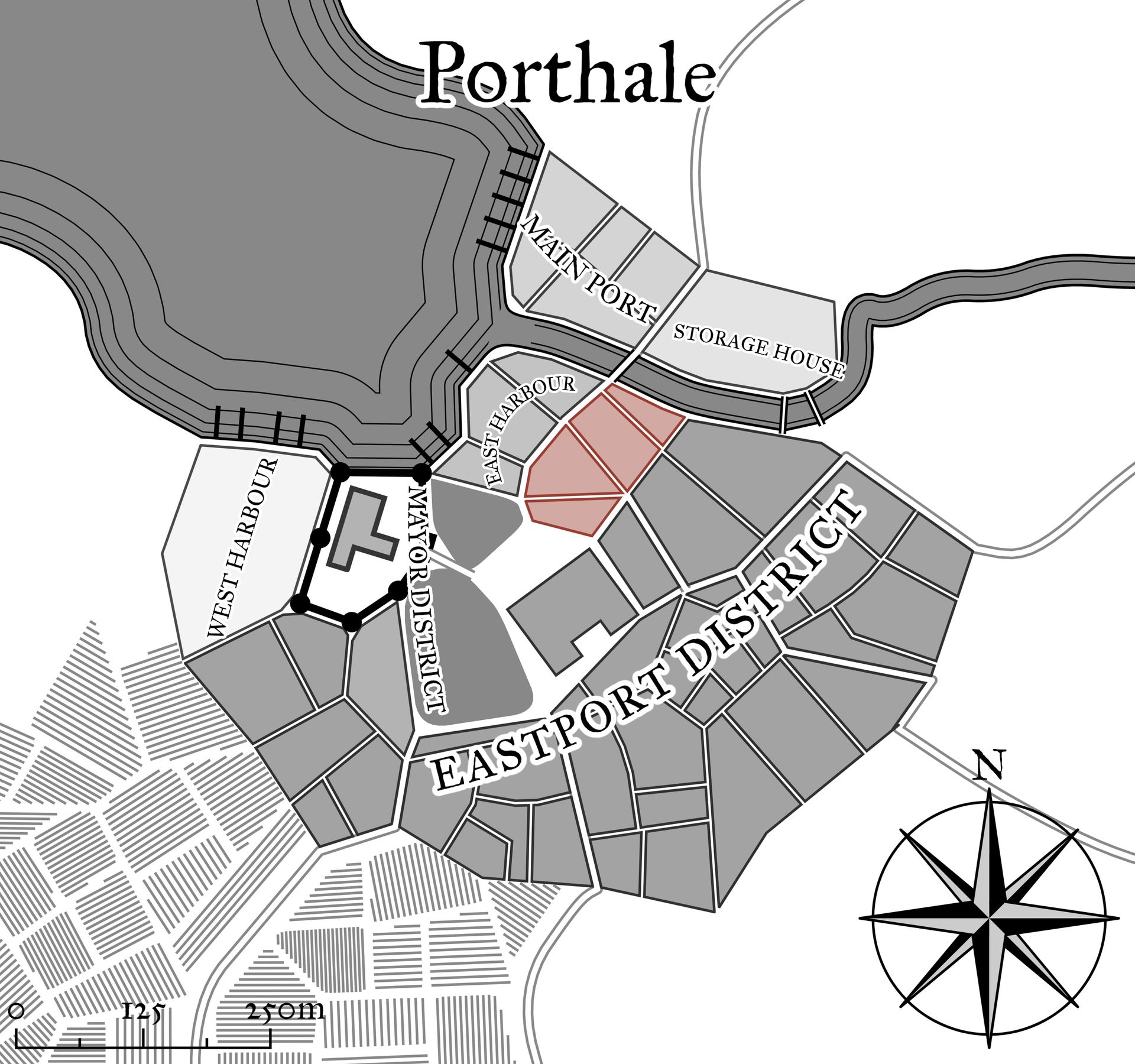

Suara ratapan masih terdengar sayup-sayup setiap kali dia melangkah. Sudah biasa. Ibu bilang beginilah konsekuensinya bila tinggal di Distrik Mayor. Lain lagi bila mereka tinggal di pinggiran Distrik Eastport, yang merupakan perbatasan dengan kota sebelah.

Kalau dilihat dari tajuk koran yang Lilith pungut dari tumpukan baju kotor ibunya, hari ini kota sedang berduka, memperingati hari kematian wali kota terdahulu. Mungkin itulah kenapa suasana hari ini amat muram, walaupun Lilith tidak tahu kenapa harus semuram itu.

Namun, Lilith tidak ingin ambil pusing. Hari ini ulang tahunnya, kenapa dia harus ikut berduka padahal seharusnya bersuka cita?

"Ibu sudah pergi," ucap Lilith sehalus bisikan kepada perapian. "Kau masih tidur, ya?"

Anak itu berjongkok di sana. Dingin. Kosong. Ibu tidak akan memantik api sebelum kembali.

Namun, satu hal yang tidak diketahui ibunya adalah: api itu bisa menyala tanpa perlu dipantik. Lilith tidak tahu apakah ada orang lain yang mengetahui caranya juga, tetapi menurut pengakuan temannya, tidak semua orang bisa menyalakan api tanpa perlu memantik seperti Lilith.

Si anak manis kemudian duduk bersila hingga rok berlapis di bawah lututnya mengembang sesaat. Dia arahkan telunjuknya ke abu tebal bekas kayu bakar di mulut perapian, kemudian menggambarkan bulan sabit dan salib kecil persis di bawahnya. Fokusnya menggemaskan, rambut panjang bergelombang semerah apel tuanya pun tampak menggemaskan.

Bila saja Lilith diizinkan untuk bebas berkeliaran di tengah kota, sudah tentu orang-orang di sepenjuru Porthale akan memuja kecantikannya yang mencolok dan tak lazim.

Tidak pernah ada rambut semerah apel tua di Porthale—setidaknya sampai Lilith lahir.

Begitu selesai menggambar di atas lantai kayu yang mulus, Lilith menghela napas. Tampak puas karena gambarnya terlihat lebih rapi dari hari ke hari.

Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah memanggil temannya sekali lagi.

"Hei, Lily," panggilnya girang. "Kalau kau sudah bangun, ayo datang dan bermain denganku."

Sekarang menunggu.

Satu.

Dua.

Tiga.

Gambar yang Lilith buat tiba-tiba terbakar, kemudian menghilang tanpa jejak. Percik api kecil muncul di antara abu perapian.

Kecil, cantik, berbahaya.

Dengan mata berbinar takjub, Lilith menyaksikan api itu meliuk-liuk indah, terbang dan berputar mengelilinginya tanpa membakar apa pun, kemudian membentuk sosok anak perempuan seusianya tatkala api itu mendarat. Api itu pelan-pelan lenyap, menyisakan sosok perempuan berpakaian serupa dengan Lilith.

Lilith akhirnya berdiri. Selalu merasakan sebuah kegirangan tak bernama ketika melihat ada "kembaran"nya muncul secara magis melalui api.

Postur mereka mirip, rambut apel tua mereka serupa, bibir ranum mereka pun sama—walaupun tampaknya bibir Lilith kalah merah dan senyum temannya terlihat lebih manis.

Bedanya, sang Teman mengenakan sebuah topeng putih bertanduk hitam yang menutupi separuh wajah. Mula-mula topeng itu terlihat seram, tetapi lama-lama Lilith justru menginginkan benda itu juga. Hiasan mawar merah yang menggoda tampak cantik di sisi kanan topeng, sedangkan pada bagian kening topeng terpahat samar bentuk apel dan ular yang melilitnya.

Sekali lagi, topeng itu cantik sekali.

"Halo, Lilith. Selamat ulang tahun." Anak itu menyapa dengan suaranya yang bak sihir. "Main apa kita hari ini?" []

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top