Capítulo 30

Hollywood, 1962.

Recuerdo claramente la primera vez que necesité un vaso de whisky. Recuerdo, también, la primera vez que un vaso de whisky me causó problemas. Fue la noche en que Esclavos de la vergüenza llegó al cine. La noche en la que se tomó la fotografía que llevaba conmigo siempre, salvo cuando la necesitaba.

Estaba atardeciendo, era una de las primaveras más húmedas y calurosas que Los Ángeles hubiese visto, y Maureen no paraba ni un segundo. Recorría el apartamento saltando en un pie, tratando de calzarse uno de sus tacones, mientras buscaba un pendiente que se le había perdido y repasaba en voz alta todo lo que debía colocar en su bolso. Faltaban pocas horas para la premier y todavía le quedaba mucho por hacer, según ella.

Yo no la había visto en todo el día. Se levantó temprano para pasar la jornada en el salón de belleza; táctica que probó ser efectiva, pues su cabello, rostro y uñas prácticamente brillaban. Me dejó una nota en la mesa de luz avisándome de su plan y me resigné a la ineludible soledad de aquella tarde.

Fui a un bar a unas pocas cuadras de nuestro edificio. No un antro de perdición, como suelen ser los bares de ahora, sino un pub de lo más sencillo, con una atmósfera casi familiar. Había una televisión sobre la barra que solo mostraba partidos de béisbol ya transmitidos y el cantinero daba la impresión de cocinar sin lavarse las manos, pero sería suficiente para mantenerme ocupado.

Desayuné y almorcé ahí. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer: huevos fritos con tostadas y costillas de cerdo, todo atrozmente mal preparado. El refresco parecía jarabe, de modo que pedí una cerveza.

Conocí a varias personas interesantes. Un veterano de la Primera Guerra y su esposa, una pequeña enfermera tartamuda que le habría salvado de morir desangrado hacía casi cincuenta años —ambos llenos de historias extraordinarias—; un chico inquieto que me reconoció como el marido de una actriz e insistió en que le hiciera llegar su guion —terminé aceptando, pero el pobre estaba tan nervioso que olvidó dejarme la carpeta—; incluso un hippie de olor indescriptible ofreciéndome remedios caseros para todo tipo de mal.

Lo más impactante fue una muchacha embarazada cuyo esposo había sido llamado para ir a Vietnam, y que a pesar de su gigantesca barriga y la emoción con la que hablaba de la criatura, no tuvo inconveniente a la hora de retarme a un concurso de beber. Desde luego, habría tenido que estar loco para seguirle el tren, pero eso no le impidió sentarse a mi mesa mientras yo comía un pastel de queso y empinar el codo una y otra vez, contándome su vida con lengua torpe y apresurada.

Era agradable. Se llamaba Cecily y se había casado joven. Tenía los ojos más traviesos del mundo y una forma de expresarse muy cálida, más allá de la borrachera. Cerca de las cuatro de la tarde, estaba llorando en mis brazos. Le dije al cantinero que era mi prima para que me dejase acompañarla al baño, y pasé media hora arrodillado junto a ella, sosteniéndole el pelo mientras vomitaba.

Me gusta pensar que nos hicimos amigos. Tuvimos una larga charla sobre su esposo y sobre la guerra y sobre el futuro. Escribí mi nombre y mi número de teléfono en un papel, agregando un «por si algún día necesitas ayuda», y lo metí en su bolsillo antes de montarla en un taxi. Un mes después, su madre me avisó que había muerto. Se abrió el vientre con una percha oxidada y la ambulancia tardó demasiado en llegar. Tras oír la noticia, volví a beber en su honor.

Este encuentro me dejó aturdido y sumamente triste. Tal vez había sido la cerveza del almuerzo, pero fuera cual fuera el motivo, no pude evitar vernos a Maureen y a mí como esa chica y su esposo. Con los ojos perdidos en la espuma de mi vaso, me imaginé a mí mismo como un soldado que debía dejar todo atrás para ir a un país desconocido, dispuesto a dar la vida por los intereses de unos completos extraños. Me imaginé las noches solitarias y las cartas filtradas para no revelar información valiosa. Pensé en la humedad y los músculos entumecidos y, de haber tenido un mejor amigo, hubiese pensado también en su cabeza volando en pedazos en el campo de batalla.

Y Maureen embarazada, esperando a que volviera a casa, atiborrándose de alcohol hasta vomitar. Mi mente empezó a dar vueltas y la vi arrodillada junto a un escusado público, en un bar que servía la carne medio cruda y las tostadas quemadas, mientras un extraño le sujetaba el cabello. El hombre misterioso la acompañaba a la calle y la ayudaba a subirse a un taxi, y cuando yo volvía de la guerra la encontraba desangrada en nuestra antigua casa, después de haber destrozado el mural que había pintado para ella.

Todavía tenía el papel que el sujeto le había dado en caso de que lo necesitara, con su nombre y su número de teléfono. Me vi a mí mismo arrancándoselo de la mano y abriéndolo. Era Russell Weatherby. Se había anunciado como su compañero de elenco para que le permitiesen entrar al baño de damas con ella. Y de pronto yo ya no estaba ahí, en ese cuarto. Ni siquiera en el bar. Estaba en la selva, escuchando tiroteos a la distancia y con el aire contaminado haciéndome llorar los ojos, tumbado sobre una pila de cadáveres.

Fue ahí cuando necesité un whisky. Vacilante, me levanté de mi mesa y caminé hacia la barra, casi chocándome con un hombre que me propinó un par de insultos.

—Muchacho, ¿estás seguro de que te encuentras bien? —preguntó el cantinero cuando le pedí un trago.

Asentí. No estaba ebrio, solo había bebido medio vaso de cerveza, aunque quizás mi tolerancia a aquel tipo de bebidas era tan baja como siempre había creído. Me llevé un cigarrillo a la boca mientras el tabernero me servía. Mis manos temblaban.

—Que lo disfrutes —me dijo, deslizando el vaso desde el otro extremo de la barra.

Lo levanté en señal de salud y di un largo sorbo. De inmediato me sentí un imbécil. El poco licor que había consumido en mi vida fue producto de la más pura presión social, al igual que mi primer cigarrillo. Mi padre me había llamado a la mesa de los adultos durante una de sus famosas barbacoas y me dio a probar, ante los festejos de sus socios comerciales, que aplaudían y vocalizaban como focas. Tendría yo once o doce años. Luego seguí haciéndolo por costumbre, porque era lo que se estilaba en las fiestas, porque era lo que disfrutaban los hombres.

El sabor del whisky me desagradaba y quemaba mi garganta. Pero también era tranquilizador. Era como si mi padre viniera para darme una palmadita en el hombro y decir «lo estás haciendo bien.» Desde ese día, beber alcohol fue para mí como volver a ser un bebé que succiona el pecho de su madre. No lo hacía siempre —al menos no entonces—, mas sí con frecuencia cuando las cosas iban mal.

Terminé la bebida y miré el reloj en mi muñeca. Me costaba enfocar la vista; parecía que mi brazo estaba debajo del agua. Probé acomodándome las gafas y acabé por rendirme, preguntándole al cantinero qué hora era.

—Cinco y media.

—¡Cinco y media!

Tenía media hora antes de que Maureen volviese y todavía no me había bañado.

La impresión del descubrimiento fue el sonido de un balazo en un vecindario tranquilo. Arrojé el dinero sobre la barra y salí corriendo como alma que lleva el diablo, olvidándome del pésimo estado en el que probablemente me encontraba. Cuando llegué a casa y me metí en la ducha, el vapor y el agua tibia consiguieron espabilarme y, al salir del baño, me topé con Maureen correteando y brincando en perfecta sincronía con su propio cuerpo.

—Gordie, cariño —saludó en tono ausente.

Me sorprendió no encontrar un surco en el pasillo. Mi mujer se desparramaba en todas direcciones, dando vueltas como un coche de Nascar que gira sobre dos ruedas, frenando y acelerando y acelerando un poco más. Con las manos en los bolsillos, la seguí hacia nuestro dormitorio y me paré en el vano de la puerta, sonriendo al verla revolver los cajones y arrojar la ropa por los aires.

—Será mejor que te tranquilices, muñeca —le dije en tono bromista—. No querrás sudar ese precioso vestido.

Mi comentario no fue bien recibido. Tan pronto como lo solté, Maureen se detuvo y dejó caer las manos, al tiempo que exhalaba un suspiro de agotamiento.

—Por favor, no digas esas cosas. Esta noche es realmente importante. Podría definir mi carrera.

—Muñeca, lo único que va a definir tu carrera, suponiendo que haya algo que la pueda definir, es esta película. Ya no hay nada que puedas hacer para influir en eso.

—Bueno, está claro que no lo entiendes —replicó, volviendo a esculcar los cajones—, pero la presentación en este caso es sumamente importante. No espero que comprendas el negocio del cine, pero...

La frase se desvaneció cuando dio con el broche que buscaba. ¿Qué hacía ese broche en el cajón de la ropa interior? Dudo que ella misma lo supiera.

—Perfecto —se felicitó a sí misma, pasando junto a mí camino al baño.

Fui tras ella de nuevo. Ahora se paraba frente al espejo mientras trataba de acomodarse el accesorio plateado que haría que su impecable moño se luciera aún más.

Se veía hermosa. El vestido me recordaba al de Marilyn Monroe en La comezón del séptimo año, excepto por el elegante color borgoña, y la máscara de pestañas convertía a sus ojos verdes en una película en sí mismos. La observé retocarse el labial y me perdí hasta el instante en que abrimos la puerta y bajamos a la calle.

—Estás espléndida —le susurré, ensimismado.

Dejó que le rodeara la cintura con el brazo y se rio, aproximando su rostro al mío para darme un beso. El sol volcaba su agonizante resplandor naranja sobre nosotros y pensé que podría hallar una eternidad en esos cinco minutos antes de que Harry Duncan viniese a recogernos.

Entonces, Maureen arrugó la nariz con repulsa y todo se me escapó de las manos.

—¿Estuviste bebiendo?

Mi expresión se desplomó y se fue volando con un leve soplido del viento. Apenas una brisa que estuvo a punto de hacerme caer.

—Hueles... —Maureen olisqueó—. Tu aliento. Hueles a licor.

Abrí la boca y la volví a cerrar, buscando palabras, excusas. No sabía qué decirle. Jamás se me pasó por la cabeza que aquello podría molestarla. No me había embriagado ni mucho menos, pero el asco con el que su mirada me recorría parecía indicar todo lo contrario.

—Fue una cerveza en el almuerzo y un whisky —balbuceé, levantando las manos en señal de inocencia.

Si ya estaba molesta, esto la enfureció. Cuando intenté abrazarla otra vez, retrocedió como si mi tacto la quemara.

—¡No puedo creer que hayas bebido! —exclamó en voz baja.

—Muñeca, fue solo una cerveza y un whisky...

—Escúchate. Escúchate, por Dios.

—¿Qué sucede?

—Hasta tu dicción es la de alguien que se ha pasado de copas —aclaró, cruzándose de brazos y dándome la espalda.

Algo de razón tenía. Como dije, mi tolerancia al alcohol es muy limitada. Sin embargo, lo extraña que me sonó la palabra «dicción» fue suficiente para distraerme de su punto. Ella no se expresaba así. Era terminología actoral.

—No entiendo por qué estás enojada.

—¿Y por qué lo estaría? —contestó, volviéndose hacia a mí—. ¿Porque te vas a beber en el día más importante de mi vida, aun sabiendo lo necesario que es que todos estemos en nuestros cinco sentidos? ¿Porque decides hacer esto en el momento menos oportuno posible, como si quisieras sabotearme? ¿Porque claramente no te tomas esto tan en serio como yo lo hago?

—¿Y qué podría tomarme en serio, Maureen? ¿Tu juego de la actuación?

Se quedó callada, el cuerpo en tensión, enterrando sus ojos en los míos. Cuando años después me dijo que me odiaba, casi no le creí. Pero esa tarde, viéndola así, llegué a pensar que me deseaba la muerte.

—Así que para ti es un juego.

—¡Solía serlo para ti también! Muñeca, nunca quisiste nada de esto...

—No me llames así.

—¿Qué dijiste? —inquirí, a pesar de que la había entendido a la perfección.

—¡No me llames muñeca! —chilló—. No soy tu muñeca, no soy tu propiedad. Tú no eres mi dueño.

—No te molestaba que te llamara así en la preparatoria.

—Pues ya no estamos en la preparatoria, Gordon. ¿Qué estás esperando para convertirte en un hombre? ¿Cuándo vas a empezar a actuar como un adulto?

Ahora era yo quien estaba fuera de sus casillas. Quería gritar, quería romper cosas, quería obligarla a retractarse. Toda culpa por mi comportamiento ese día se había disipado. Lo único en lo que podía pensar era en Maureen en el salón de belleza, relajándose, mientras yo tenía que visitar un bar porque mi mujer no estuvo ahí para mí. Nada de eso era responsabilidad mía. Yo no le estaba faltando a ningún compromiso. Ella, por otro lado, fallaba en el compromiso más importante de todos. Más importante, incluso, que aquella estúpida película.

Sí, había tanto que quería hacer. Pero a la hora de la verdad, todo lo que hice fue reírme. Una risa seca, llena de veneno, que no parecía mía. La primera risa del monstruo que se erguía detrás de mí, preparado para devorarme.

—Oh, qué maravilloso consejo —sonreí—, viniendo de la mujer que no podía esperar veinte minutos para fumar un cigarrillo, hasta el punto de humillarme frente a uno de mis amigos con el fin de obtenerlo, porque siempre debe obtener todo lo que quiere.

—Por favor —resopló, rodando los ojos.

Se volteó para evitar mirarme de nuevo y caminó hacia la esquina, queriendo confirmar si el coche estaba cerca. La seguí, hablando bastante más alto.

—Viniendo de la mujer que no puede soportar la idea de criar a un niño que no haya salido de su...

—¡Cállate! —me ordenó, girándose y señalándome con un dedo acusador—. Sé que estás molesto, sé que estás ebrio, pero...

—No estoy ebrio...

—Entonces no te falta mucho. Sea cual sea el caso, lo entiendo, pero no vuelvas a decir una cosa tan rastrera como esa.

—¿Rastrera? ¿Acaso no es la verdad? Por eso no nos dieron la adopción. Esa bruja vio que tú no querías adoptar. Y aun así, tuviste la hipocresía de fingir que me apoyabas, que hacías todo esto por nuestro hijo, cuando lo cierto es que ser madre te importa una...

Sentí el impacto antes de que pudiera terminar la frase. Un ardor agudo en la mejilla me hizo estremecer. Rápidamente me llevé la mano al rostro y lo palpé con la yema de los dedos. Estaba caliente. Maureen se miraba las manos como si no las reconociera.

—Lo siento —susurró—. Maldición, Gordon, no sé qué me pasa. Lo lamento tanto.

Yo también lo lamentaba. Y tampoco sabía lo que le estaba pasando. Su pecho subía y bajaba al ritmo de su acelerada respiración, mientras se cubría la boca y retrocedía un par de pasos. Sus movimientos eran lentos, calculados. Sabía que una maniobra equivocada podía acabar con todo.

—Gordie, discúlpame, por favor —me suplicó, extendiendo un brazo hacia mí. Me acarició la mejilla y después me mostró sus dedos—. ¿Ves? Nada de sangre. Estarás bien. Estás bien. No pasó nada.

—Eh... sí —confirmé, inseguro, en cuanto pude reaccionar—. No pasó nada. Estoy bien. Ni siquiera... ya ni siquiera me duele.

—Me dejé llevar. Perdóname.

No alcancé a decir nada. El coche de Harry Duncan apareció, en toda su moderna gloria, y él bajó la ventanilla para saludarnos.

Maureen y yo no dijimos nada. Simplemente nos quedamos ahí, ella frotándose el brazo con timidez, los dos incapaces de mirarlo a la cara. Parecíamos una pareja de adolescentes cuyos padres los habían descubierto en actividades indecorosas.

—¿Qué esperan? —dijo Harry Duncan, entre risas estridentes—. Suban, tenemos una película que estrenar.

Ambos dimos un respingo y nos apresuramos a entrar en el vehículo, murmurando expresiones afirmativas sin muchos ánimos. Cuando abrí la portezuela, me tomó por sorpresa darme cuenta de que Russell estaba allí. Tan elegante como siempre, se había afeitado la barba y la línea redondeada de su mentón lucía perturbadoramente suave. La blancura de su rostro indiferente era tan impactante como el hecho de que fuera a viajar con nosotros.

—Buenas tardes —dijo, haciendo espacio para que nos sentáramos, mi esposa en el medio—. ¿Cómo te sientes, Maureen?

—Nerviosa —confesó ella—. Un poco asustada, sí.

—No hay por qué estarlo. Ya hicimos nuestro trabajo. Ahora no depende de nosotros. Será la película la que hable.

—Sí, eso fue lo que le dije —farfullé, dando un portazo mucho más fuerte de lo que planeaba.

El resto de los pasajeros se sobresaltó. Noté en el perfil de Maureen que estaba forzando una sonrisa y volví a sentir culpa. A lo mejor sí me había excedido. Las palabras salían con algo de dificultad y no tenía demasiado control sobre el ímpetu de mis acciones.

No obstante, entre el remordimiento afloraba una semilla de rabia. Me había ofendido que Maureen se sintiera en posición de criticarme y acusarme de ser infantil, luego de lo sucedido en la casa de los Sanford hacía menos de un año. Mi padre se sentiría tan decepcionado si supiera que una mujer podía tener control sobre mí, sobre lo que bebía o dejaba de beber.

—¿Todos listos? —consultó Harry.

Nuestras esposas, Russell y yo coincidimos.

—Entonces vámonos.

El coche se puso en marcha y tuve que soportar las conversaciones superficiales en las que todos menos yo parecían estar enfrascados durante todo el trayecto.

-o-o-o-

Para cuando llegamos al cine, ya era de noche y la entrada se había vestido de gala. Frente a la puerta principal del enorme edificio, se extendía una impresionante alfombra roja, rodeada de filas y filas de periodistas y fotógrafos, separados de nosotros por la impenetrable barrera de un cordón de terciopelo. Maureen me apretó la mano.

—¿Estás bien? —sondeó Russell.

Llevaban varios minutos hablando por lo bajo, intercambiando anécdotas del set de filmación, y a mí me hervía la sangre.

—No lo sé —respondió ella—. Hay tanta gente allí afuera. ¿Cómo se supone que...?

—Escucha —le dijo él, tomándola de la mano libre—, nada de lo que hagas ahora puede cambiar lo que esas personas verán en pantalla. ¿Quieres que sea sincero? Por supuesto que te van a criticar. Hablarán mal de ti hasta el cansancio. Pero eso no quita que tú estés aquí. Ellos son... columnistas de poca monta, escritores fantasmas, en el mejor de los casos críticos que intentaron hacer lo que tú hiciste y no lo lograron. Son la clase de gente que piensa que leer un libro puede convertirte en alguien más inteligente, en una mejor persona. Son la clase de gente que utiliza palabras complicadas sin saber qué significan.

»Tú, por el contrario, estás segura de todo lo que dices. Estuviste segura desde el comienzo. Tomas líneas escritas por alguien más, tomas otro nombre y una historia que no se parece en nada a ti, y los haces tuyos. No me interesa si creen que eres una buena actriz o no. Yo sé que lo eres. Si no lo fueras, tú estarías de ese lado de la valla, no aquí con el resto de nosotros. Tú eres parte de nosotros.

—Sí, ¿a quién le importa lo que piensen? —acoté, entusiasmado.

Maureen y Russell me miraron sin comprender. Cualquier vergüenza que pude haber sentido por el rechazo hacia mi intervención, fue ignorada cuando él hizo que ella volviera a mirarlo.

—¿Entiendes, Maureen?

Lo dudó un segundo. Luego asintió.

—No lo olvides —le advirtió seriamente.

Un par de hombres trajeados corrieron hacia el coche y abrieron las puertas. La multitud enloqueció, como habían hecho en nuestro primer encuentro con ellos, ya varios meses atrás. Gritos, silbidos, súplicas de respuesta. Si hubieran hecho sonar todos sus flashes a la vez, creo que habrían generado un sismo. Harry Duncan bajó primero, moviendo la mano con aires de grandeza, mientras su mujer rodeaba el automóvil para detenerse junto a él y entrelazar sus brazos.

Yo fui el siguiente en salir, y advertí la decepción de los reporteros al ver que no era ninguna celebridad. Me sentía desorientado. No se hablaba mucho del marido de Maurie Ship y, sin embargo, me conocían. Todos ahí eran rostros familiares para las masas, mientras que yo me ubicaba en esa línea que separaba a los famosos de la gente común.

La frontera de mis dos mundos había empezado a desdibujarse. Inocentemente, había creído que el salto al estrellato de Maureen no iba a salpicarme en lo absoluto. Pensé que no tendría que sumergirme también, que podría quedarme sentado en la orilla, mojándome los pies, viéndola jugar en el agua. Pero acababan de empujarme y ahora ya no tenía más opción que nadar por mi vida.

Le tendí la mano para ayudarla a apearse del coche, resucitando así la atención de periodistas y admiradores. Su sonrisa se asomó desde la oscuridad del interior y aquellos ojos verdes estaban encendidos de vitalidad. Los pies ya no se tambaleaban a la hora de levantarse y sus emociones ya no la desbordaban hasta el punto de estropearle el maquillaje. Había sufrido una metamorfosis tremenda y yo fui testigo del momento exacto en que se desprendió de su crisálida y se lanzó a volar, saludando y arrojándole besos a la multitud.

Russell fue el último. Se deslizó hacia el otro extremo del asiento y apareció a nuestro lado con una agilidad impresionante. Visto a plena luz, era comprensible que tantas fanáticas cayesen a sus pies. Sonreía con la boca cerrada y se mantenía tranquilo, de vez en cuando asintiendo y saludando cuando alguien gritaba su nombre. No era tan alto ni convencionalmente atractivo como Harry Duncan, pero eso no importaba. Los gestos de su colega eran tan políticos y premeditados que alzaban una muralla entre él y el resto del mundo. Russell Weatherby resultaba encantador porque parecía un ser humano.

Emprendimos marcha hacia la enorme puerta de cristal del cine y Lynda Carroll, J. Martin Costner y su esposa nos alcanzaron. Un profundo rechazo me invadió al ver a la primera dándole un rápido abrazo a mi mujer. No obstante, el asco que sentí cuando saludó a Russell con un beso en la mejilla fue incluso peor. Sus labios carnosos hicieron un ruido húmedo, exagerado, y él puso una mano en su espalda. Luego ella se dirigió a los demás, pero ya no pude sacarme la imagen de la cabeza.

—¡Eh! ¡Eh, por aquí! —se escuchó una voz chillona que provenía de la muchedumbre.

Maureen la reconoció y empezó a buscar de dónde venía.

Allí estaba. Debra Newman, con su elegante vestido y su excesiva cantidad de joyas, agitando los brazos y llamándonos por nuestros nombres. Por lo visto no la habían dejado pasar.

—¡Deb! —exclamó Maureen.

Acto seguido, trotó hacia uno de los guardias que custodiaban el cordón rojo.

—Esa es mi amiga —dijo, tratando de hablar por encima del barullo de la prensa—. Tiene permiso para estar aquí.

El hombre observó a la desquiciada muchacha que suplicaba que la dejaran pasar y después miró a Maureen de nuevo, inseguro.

—¿Le parece que...?

Entonces Russell se les acercó, con una actitud calmada que se las arreglaba para imponer más respeto que el peor de los dictadores.

—Está invitada —explicó seriamente—. Es una amiga nuestra.

El guardia pasó saliva y le pidió a Debra que se acercara.

—Puede pasar —le comunicó, retirando el cordón y volviéndolo a colocar una vez ella estuvo del otro lado.

Ambas jóvenes se abrazaron y los tres regresaron con los demás. Escuché a Debra murmurando sobre cómo Russell Weatherby la consideraba una amiga.

—Muy bien —dijo Costner—, quieren una fotografía de todos. Por favor, acérquense.

El elenco se aproximó mientras el reportero se colocaba frente a ellos. Dudé si me correspondía unirme, pero Maureen me tomó la mano y me llevó hacia el grupo. Debra se detuvo junto a nosotros. Coloqué un brazo alrededor de la cintura de mi esposa y forcé una sonrisa.

—Tres... dos... —contó el fotógrafo.

—Gracias —susurró Maureen, dirigiéndose a Russell sin borrar su expresión alegre.

—¡Uno!

El flash se disparó y no pude evitar pestañear. La explosión de luz fue tan repentina que me dejó mareado y confundido, viendo puntos en el aire durante unos segundos, hasta que mis sentidos se estabilizaron. Cuando reaccioné, vi que Maureen y compañía estaban ya cerca de la puerta y yo me había quedado atrás. Me apresuré a seguirlos, sin entender por qué nadie decidió decirme nada. Al reunirme con ellos, descubrí que era porque mi pareja y sus amigos estaban inmersos en una conversación de la que nunca podría formar parte.

Minutos después, estábamos sentados en la primera fila de una sala de proyecciones, contemplando la pantalla en blanco que pronto se teñiría de historia, de significado... de la sangre de mi matrimonio después de su inevitable suicidio. Era la hora.

-o-o-o-

—Danny... —dijo Claire, mirando a los ojos del hombre que le había destrozado la vida—. La verdad es que...

Una pausa agonizante. La conclusión de un viaje de ciento veinte minutos que dejaría una marca en todos los que habían participado en él. El descenso vertiginoso de una montaña rusa de la que todos éramos pasajeros, dispuestos a salir disparados de un juego inseguro si eso era capaz de arrancarnos una emoción. Nada de esto se me ocurrió a mí. Esta era la forma en que Russell Weatherby describía su trabajo, y haberlo escuchado de sus propios labios era una memoria que no podía dejar de visitar mientras Esclavos de la vergüenza alcanzaba su clímax.

Durante dos horas, el silencio había sido nuestra ley. Nadie conseguía despegar los ojos de aquellas imágenes en movimiento y nadie podía contener los suspiros ante la intensidad de los diálogos. Habíamos visto a Danny y Claire crecer. Los habíamos acompañado en una travesía hacia lo más oscuro de sus almas. Habíamos sufrido con la pobre muchacha y nos habíamos aliviado cuando las cosas parecían retomar su curso. Todo, absolutamente todo lo que veíamos, existía para este último momento. Un mundo entero construido para este simple momento, donde Danny confesaría su pecado y trataría de recuperar su vida con solo un beso. Donde Claire tomaría su decisión y cambiaría su destino y el del hombre al que más amaba y que más la había lastimado.

La pareja se observaba, sus respiraciones entrecortadas eran toda la información que recibíamos y nadie, salvo los que habíamos estado allí, sabía lo que pasaría ahora.

Claire se humedeció los labios y sonrió con dulzura.

—Aún te amo —anunció entre lágrimas, tomando el rostro de su marido y besándolo apasionadamente.

La música estalló, junto con los aplausos de la audiencia. Danny abrazó a Claire y la presionó contra su cuerpo, devolviéndole el beso con el mismo ímpetu, mientras la orquesta ambientaba la escena y los colores y formas empezaban a desvanecerse, hasta dar paso a los créditos. Todo el mundo se puso de pie, celebrando, y un centenar de manos brotó de las sombras para brindarnos afectuosas felicitaciones.

—No puedo creerlo —dijo Maureen, atrapada entre la risa y el llanto mientras se cubría la boca.

—Es hora de que lo creas —contestó Russell, que no estaba tan feliz pero hacía el esfuerzo de alegrarse por ella.

Debra se sonó la nariz a mi derecha, sobresaltándome. Era como si hubieran abierto una canilla y lo único que podía decir eran balbuceos ininteligibles. «Eso estuvo precioso» fue todo lo que entendí.

Y vaya que lo había sido. Nunca me acostumbraría a ver a Maureen besando a otro hombre, pero la belleza del espectáculo había empequeñecido a mi ego masculino todavía más.

La gente seguía aplaudiendo, gritando y hasta arrojando silbidos. Con cierto grado de humildad que yo no lograba comprender, Russell se puso de pie y ayudó a Maureen a hacer lo mismo, alentándola a acompañarlo en las reverencias que todo el equipo estaba regalándole al público. Ella accedió, también con gran modestia, y noté en sus ojos la sutil chispa de orgullo y satisfacción que la vida le venía debiendo hacía tantos años.

Se merecía todo.

-o-o-o-

Al acabar la función, Costner nos invitó a cenar a su restaurante favorito. Se trataba de un recinto imponente, decorado con luces navideñas blancas y estatuas de apariencia griega, a pesar de que se especializaban en cocina francesa. Allí se me introdujo a Jenna Wagner, la excéntrica artista plástica que con sus pasos marcaría el camino para toda una generación de creadores.

Wagner era una mujer de contextura generosa, rozando el sobrepeso, cuya presencia entera parecía brillar, desde el artificial cabello rojo hasta su abundante joyería. Abusaba del maquillaje y del alcohol, rodeándose así de un aura vulgar que hubiese horrorizado a la gente de cine, de no ser porque el suyo ya era un nombre conocido. A grandes rasgos, sus modales confianzudos y su forma casi condescendiente de hablar, recordaban más a una tía lejana con tendencia a pellizcar las mejillas de sus sobrinos que a una «mala mujer».

Fuera cual fuera el caso, ya se había establecido que la película sería el plato fuerte, y al ser la única persona con la que podía sentirme más o menos identificado, me vi sentenciado a charlar con ella durante toda la velada.

De inmediato me sorprendió su inteligencia. Aquella señora había recorrido el mundo, visitando lugares como la Capilla Sixtina y Notre Dame y estudiando en los colegios más prestigiosos de Europa. Se casó tres veces, enviudó una y se divorció dos. No tenía ningún pudor a la hora de contarme con cuántos caballeros ilustres se había acostado o criticar a sus más apreciados colegas.

—Su obra me resulta de lo más pedante —dijo en voz baja, refiriéndose a un pintor reconocido que estaba sentado a dos mesas de nosotros—. Pienso que es triste que desperdicie así su talento. Pero, más allá de eso, debo darle algo de crédito. Al menos intenta expresar algo. Algo vacío, algo sin alma, algo puramente académico y carente del más mínimo valor cultural; pero nunca lo verá metiendo mierda en una lata y llamándole arte conceptual.

—Presumo que no disfruta del arte conceptual —me reí.

—¿Disfrutarlo? —exclamó exaltada, llevándose una mano al pecho—. Lo desprecio. Se ha puesto de moda comunicar lo menos posible. Van por ahí poniéndoles títulos a mingitorios y latas de sopa y vendiéndolos por miles de dólares. ¿Será que no quieren esforzarse? ¡Pero si eso es lo más gratificante de ser un artista!

Acto seguido, se inclinó hacia mí con confidencia.

—Escúcheme, señor Shipman, se dice mucho de mi trabajo. Convierto la basura en algo bello y eso los pone de cabeza. Pero preferiría arrancarme las uñas, una por una. —Hizo gesto de estar arrancándose las larguísimas uñas postizas—. Antes que meterme en la misma bolsa que esa panda de vagos. El arte se está desvirtuando a tal grado que pronto cualquier cosa lo será. Podría tomar esta servilleta y llamarla arte. Podría levantarme las faldas delante de todos los presentes, defecar sobre la mesa y llamarlo arte.

Me impresionó la audacia de su comentario. Ella, al percatarse de eso, sonrió.

Volteé para mirar a Maureen, dándole un trago más a mi copa de vino. Por alguna razón, la habían hecho sentarse a unos cuántos puestos de mí, junto con Russell, Debra, Costner y los demás actores. Un error de la administración, me había dicho, pero ambos sabíamos que era para facilitarles a los paparazi conseguir fotos del elenco juntos.

Contemplé su suave perfil, los labios rojos moviéndose a todo vapor, exagerando la pronunciación de palabras que yo no lograba oír y celebrando los chistes de todos.

Su grado de complicidad con Russell me alteraba. Cada vez que él decía algo, ella lo escuchaba con atención, hasta que de pronto eso le recordaba a otra cosa. Entonces, apoyaba la mano en su antebrazo y pregonaba la anécdota, ganándose la aprobación de sus compañeros. Russell sonreía —esa sonrisa que apenas dejaba entrever una diminuta hilera de dientes blancos— y aportaba algún detalle, y pronto aquello era un ida y vuelta de memorias y situaciones hilarantes.

Incluso cuando estaban hablando con otras personas, el patrón iba a repetirse tarde o temprano. En medio de mi aburrimiento, me propuse a mí mismo el juego de beber un trago cada vez que pasara. Terminé más mareado de lo que pretendía, mirando con cierto desprecio a mi mujer y su futuro marido, enfrentado de nuevo al deseo secreto de vengarme, de hacerles daño.

—«Química que traspasa la pantalla» —dijo Wagner como al pasar, cortando un trozo de filete.

Me volví hacia ella, confundido. Se encogió de hombros.

—Solo una opinión que escuché al salir del estreno, nada serio.

Seguí observando a Maureen y Russell. Él acababa de hacer un comentario exitoso y ella hacía un gesto de sorpresa, tocándole la mano y apresurándose a compartir la historia. Bebí otra vez.

—Pienso que son encantadores juntos —expresó Jenna Wagner—. Excelentes artistas. Ella tiene una gran sensibilidad.

—Así es —coincidí amargamente.

—Solo espero que no la desperdicie. —Le dio un trago a su tinto de verano.

Aquello captó mi interés, por lo que volví a enfocarme en ella.

—Aunque claro —continuó—, dudo mucho que vaya a hacerlo. Ya ha bebido de la fuente de la gloria; ahora no hay marcha atrás.

—No lo entiendo —dije—, ¿cómo podría desperdiciarse?

—Le suplico que no se ofenda, usted ya estará al tanto de que soy una mujer muy frontal, pero... Bueno, realmente no tiene importancia.

—Sí, sí la tiene —insistí—. Por favor, continúe.

—Oh, no debería decir esto —suspiró, resignada—. Me parece una desgracia que un talento como el suyo se conozca cuando ya ha pasado los treinta años. El resto de su carrera se verá condicionada por tan desafortunada situación. Estoy segura de que se sobrepondrá, ella es una mujer fuerte; pero el hecho de que haya pasado la mejor década en la vida de toda superestrella siendo un ama de casa, me indica que es propensa a malgastarse, y espero que esta película sea solo el comienzo, no un final.

—Pues yo no siento que Maureen se haya desperdiciado. Ella disfrutaba siendo un ama de casa.

—Desde luego —asintió, sin una gota de sarcasmo—. Sencillamente ya no funciona para ella.

Mis ojos viajaron instintivamente hacia Maureen. Se mezclaba tan bien con el resto del reparto que nadie adivinaría que en su vida había conocido más que estar frente a una cámara. Esto me revolvió el estómago y me apretó el corazón.

—Una vez que saboreas el éxito —murmuró Wagner, con aire soñador—, una vez que experimentas la fiebre de los aplausos, ya no se puede volver atrás...

En ese momento Maureen dijo algo muy ingenioso, provocando que los demás hicieran chocar sus palmas en medio de risotadas aprobatorias.

—Ya está pasando.

—¡No! —exclamé en voz alta, o tal vez solo lo pensé, porque nadie parecía escucharme.

La estaba perdiendo. Tuve aterradoramente claro que la estaba perdiendo. Miles de imágenes me atravesaron la cabeza como lanzas. Imágenes de Maureen dejándome para darse una vida de lujo y frivolidad. Imágenes de Maureen desperdiciándose conmigo, encerrada en mi cocina, la juventud escapándosele entre los dedos como si hubiera roto un reloj de arena.

Quería llevármela a nuestro apartamento y bloquear las puertas, pasarles cerrojo, tapear las ventanas. Meterla en una casita de muñecas y jugar hasta el fin de los tiempos, probándole vestidos, haciéndola hornear pasteles y hablar por teléfono con sus amigas sobre lo estupendo que era todo. Quería que volviera a ser mía.

Un resentimiento áspero me embargó. Ya no era mía. Ya no quería ser mía. Y no se me pasó por la mente que pudiera querer ser su propia persona. No, quería pertenecer a alguien más. A otro hombre. Al hombre que la había besado en frente de un país entero. Al hombre con el que se había sentado esa noche.

Tenía que recuperarla. Tenía que sacarla de ahí a cualquier costo. Si se quedaba un minuto más, el espiral avasallante que eran Russell Weatherby y su paraíso en tecnicolor se la tragaría. No podía dejar que algo así ocurriese.

—Creo que ha llegado la hora de despedirnos —anuncié.

Los demás comensales me miraron intrigados. Los ojos de Maureen se abrieron cuan grandes eran.

—Oh, ¿de veras? —sonrió Costner, apenado—. ¿No gustan quedarse un rato más con nosotros?

—Sí, por favor, estamos pasando una velada tan agradable —agregó Lynda.

Todos lanzaron exclamaciones de insistencia, excepto Russell, que analizaba la escena en cauteloso silencio.

—Sepan disculparnos —contesté—, pero me encuentro un poco mal y quisiera ir a descansar. Ha sido una cena maravillosa y...

—Te alcanzaré en un rato.

La voz de Maureen se alzó sobre nosotros como una nube de polvo. No levantó el tono, no despegó los ojos de su plato, ni siquiera sonrió. Aquella sencilla frase sonó tan simple, tan impersonal, que nadie sabía cómo reaccionar.

—¿Qué dijiste? —pregunté tranquilamente.

Maureen no se alteró. Al contrario, movió la cabeza para mirarme y me dedicó una expresión cortés, desenfadada.

—Que te alcanzaré en un rato, cariño. Me gustaría estar un poco más aquí.

Mis cejas se arquearon en un gesto de incredulidad.

—¿Te parece prudente que me vaya solo? Podría...

—Gordie, por favor, estaré en casa contigo antes de lo que imaginas. Además, no creo que sea nada para alarmarse. Has bebido mucho; tan simple como eso.

Se encogió de hombros y me enfurecí. Dispuesta a seguir comiendo sin mostrar más consideración hacia mí, se limpió los labios con una servilleta y le dio un bocado a su omelette.

—Muñeca —dije en tono de advertencia, poniéndome de pie—, realmente creo que deberíamos irnos juntos.

—¿Qué haces? —susurró Debra, entre dientes, con una sonrisa artificial asesina.

Maureen dejó caer su tenedor y me miró. En sus ojos verdes brillaba un sentimiento que no sabría describir con exactitud. Su rostro estaba lleno de alegría tensa. Sabía que estaba enojada conmigo, pero mantener las apariencias con sus amigos le parecía más urgente, y eso me enfadó todavía más.

—Bueno —comenzó—, yo creo que eres capaz de conseguir un taxi tú solo. Después de todo, no estás borracho, ¿cierto? No habrías bebido tanto si no pudieras controlarlo.

—Muñeca...

—Y por favor no me llames así.

—¡Oh, pero miren qué adorables centros de mesa! —soltó Jenna Wagner, buscando alivianar el ambiente—. Noto grandes influencias de...

—Nunca pareció molestarte que te llamara así antes de que te convirtieras en una estrella —respondí, cruzándome de brazos y sabiendo que me estaba tropezando con la misma piedra dos veces en un solo día.

—Supongo que la gente cambia. —Hizo una pausa despótica—. Y la forma en que la gente se siente también.

Su réplica me encontró con la guardia baja. Aun así, me repuse antes de que alguien lo notase.

—Cuéntanos, entonces —la animé—. Háblanos de todo lo que has cambiado. Cuéntanos cómo han cambiado tus sentimientos.

Maureen abrió la boca con sorpresa e indignación. Sus amigos se observaron los unos a los otros. Jack Barbet se secaba el sudor de la frente con una servilleta y Costner resoplaba como un bovino, cortando sus vegetales para distraerse de lo que pasaba justo frente a él. La única que aparentaba disfrutarlo era Lynda Carroll, dedos entrelazados bajo la barbilla y un gesto de serena satisfacción.

Mi esposa trató de sonreír, mirando en todas direcciones como un cachorro al que acaban de separar de su madre. Debra le acarició el antebrazo mientras los ojos de ella se encontraban, finalmente, con la persona a la que menos quería que observase.

Y así detonó. Espetando risas nerviosas que no venían al caso, arrojó el tenedor sobre su plato y se levantó.

—Discúlpenme, necesito ir al tocador —explicó, sin aliento.

Pronto había desaparecido de nuestra vista, dejando un silencio incómodo y una fuerte carga eléctrica en el aire.

—Iré a buscarla —avisé, tomando mi chaqueta y alejándome de la mesa.

—Espera —oí decir a Russell.

Eso no me detuvo. Solo cuando estaba frente al pasillo que conducía a los baños, él alcanzó a pararse detrás de mí y plantar una firme mano sobre mi hombro. Bufé y me di la vuelta.

—Sé que estás alterado —susurró—, pero confía en mí; eres la última persona con la que necesita hablar ahora.

—¿Insinúas que no conozco a mi esposa? Por supuesto que voy a ir...

Intenté reanudar la marcha, pero él apretó su agarre.

—No insinúo nada. Todo lo que trato de decir es que probablemente hay una mujer llorando en ese baño, y tú eres el motivo. Si de verdad la amas vas a respetar su espacio y me vas a dejar encargarme de esto.

Le sostuve la mirada y no dije nada. En la penumbra de aquel pasillo, la inflexible oscuridad de sus pupilas era hipnotizante. Notando mi escepticismo, su rostro se suavizó como el de un padre cuyo hijo no entiende razones para cesar de llorar.

—Te prometo que saldrá —me aseguró—. Vete a casa a descansar. Estará ahí cuando despiertes, sana y salva.

Le eché un vistazo a mi reloj de pulsera. Era tarde y estaba agotado. Lo que más anhelaba en el mundo era recostarme en mi cama, bajo esas sábanas suaves, y cambiar esta pesadilla por una menos terrible, síntoma de mi cada vez más obvia embriaguez. Quizás un monstruo de alguna novela de terror persiguiéndome. Seguía siendo mejor que los monstruos de la vida real.

—Está bien —asentí—. Que tengas suerte.

—Buenas noches, Gordon.

Cuando regresé a la mesa, no tuve oportunidad de sentarme. Diablos, ni siquiera me acerqué lo bastante para oler los caracoles. Antes de llegar, Debra me pescó del brazo y comenzó a arrastrarme hasta la puerta.

—¿Qué haces? —me quejé.

—Te llevo a casa —dijo con frialdad.

—¿Qué? ¡No puedes hacer eso!

—Estás borracho y no dejaré que pases un segundo más aquí. El comportamiento que exhibiste esta noche es inaceptable. ¿Qué te hace pensar que alguien aparte de mí tiene derecho a montar numeritos dramáticos? ¿Quieres ensuciarme con las celebridades? Qué vergüenza. ¡Tienes treinta y dos años, por amor de Dios!

—Treinta y uno.

—¿Qué?

—Son treinta y dos en abril. Ahora son treinta y uno.

—Te comunicaré con mi secretaria y ella sabrá notificarte cuando salga de mi junta con datos que me importan. A la cual, por cierto, tu cumpleaños no está invitado. Ahora sigue caminando.

—¿Y quién te dijo que quiero que me lleves?

Se detuvo y me apuñaló con aquellos enormes ojos.

—¿Prefieres irte volando en tu elefante rosa? —se burló.

—Touché.

Tuvimos un viaje silencioso y sin sobresaltos.

-o-o-o-

—Camina —me ordenó, buscando las llaves del apartamento en el bolsillo de mis pantalones—. ¿Dónde diablos está?

—No la encontrarás ahí...

Retiró la mano como si la hubiera metido en aceite hirviendo. Me reí en su cara.

—Ni se te ocurra pasarte de listo conmigo —me advirtió, su larga uña acusadora rasguñándome la punta de la nariz.

—Necesitaría algo más fuerte y tal vez un generoso incentivo económico para siquiera pensarlo por más de una milésima de segundo.

—Ja, ja, qué gracioso —respondió, dando con el llavero dentro de mi abrigo y abriendo la puerta—. ¿Siempre te conviertes en humorista cuando bebes como un animal?

—No bebo como un animal.

—Entra y cállate. —Se colocó detrás de mí y me empujó hasta la sala de estar—. No quiero escucharte.

Cerrando detrás de sí, se me acercó y puso sus manos en mis hombros para arrojarme al sofá. Me quedé mirando el techo mientras ella revolvía el interior de su bolso.

—Me das asco —mascullaba—. Simple y llanamente me das asco.

Cerré los ojos y de repente un trozo de papel se presionó contra mi nariz.

—Sopla.

—¿Qué? —cuestioné.

—Estuviste estornudando todo el trayecto hasta aquí. Sopla o amanecerás con la peste.

Soplé solo para que me dejara en paz y me apoyé sobre mi costado, de cara al respaldo del sofá y de espaldas a ella, que fue a desechar el pañuelo. En la oscuridad y el silencio de mi sala, hallé refugio para hacer algo que había estado tratando de evitar durante toda la noche: preguntas. Me pregunté si Russell ya habría convencido a Maureen de salir del baño; si ya estarían sentados a la mesa, divirtiéndose y bromeando con los demás; si sería muy evidente que había estado llorando y si Lynda Carroll estaría complacida por eso. Me pregunté, sobre todo, cómo seguirían nuestras vidas. Si Maureen querría volver a hablarme después de aquella noche, si las cosas cambiarían entre nosotros, si seguiría siendo un hombre casado cuando despertase.

—Oh, no puede ser... —gimoteó Debra.

—¿Qué pasa? —dije, mirándola por encima de mi hombro.

—¡Lo que faltaba! Eres un borracho triste.

—¿Eh?

—Estás llorando.

—No estoy llorando —protesté, sentándome correctamente.

—Te escuché. Tienes lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedes no darte cuenta?

Me toqué las ojeras. Era cierto. Estaba llorando.

—Vamos —me apremió ella, tomándome por la muñeca y llevándome a la cocina.

—¿A dónde?

—Necesitas aire fresco.

Me dejó parado en el vano de la puerta y caminó hasta la ventana. Le costó quitarle el cerrojo, pero tan pronto cómo lo consiguió, sus dedos estaban otra vez alrededor de mi antebrazo y el viento se metía dentro de la habitación. Me guió hacia la fuente de tan invasiva brisa y me dejó allí, atravesándola y parándose en la escalera de incendios.

—¿Qué diablos haces?

—Te dije que necesitas aire fresco. Confía en mí, te sentirás mejor. Ahora ven.

—No voy a ir a tomar aire en la escalera de incendios.

—¿Por qué no?

—¡Es peligroso!

—¡Literalmente está aquí para salvarte la vida! Un horno es un centenar de veces más peligroso y aun así estás parado junto a él.

Estiró sus brazos hacia mí y atrapó mis manos, jalándome. En su esfuerzo por obligarme a salir, me dio un golpe en la frente contra el marco de la ventana, lo que por fin me convenció de agacharme y hacer lo que Debra me pedía.

Pronto estuvimos afuera, sobre la débil estructura de hierro. Las ráfagas suaves nos sacudían el pelo y hacían ondear las esponjosas capas de su vestido. Me tambaleé ante el cambio de atmósfera, mi tendencia a sufrir de vértigo amenazando con atacarme. Pero, antes de que pudiera actuar, Debra tomó asiento en uno de los escalones y me forzó a hacer lo mismo.

Tenía que admitir que la vista era increíble. A pesar de que el panorama a nuestra derecha era solo una pared de ladrillos con unas cuántas ventanas, frente a nosotros se abría un mundo de azoteas, tejados y luces digno de admiración. La ciudad estaba despierta en las autopistas y los locales bailables, pero dentro de los jardines adormilados de sus habitantes más tranquilos, descansaba como nunca. Casi podía sentir su respiración, en el leve vaivén de las copas de los árboles a lo lejos, y casi podía verla guiñarnos el ojo a través del titilar de las estrellas.

Cielos, qué estrellada estaba esa noche. Qué relajado y a la vez poderoso lucía el cielo, oscuro y seductor. Y triste. Terriblemente triste. De repente me sentí tan solo que comencé a llorar de nuevo. En esta ocasión, me di cuenta y tuve lástima de mí mismo.

—Ven aquí —dijo Debra, en tono hastiado, poniendo su brazo alrededor de mi cuerpo.

Apoyé la cabeza en su hombro. Era una posición incómoda, tanto por la forma en que tenía que doblarme como por la persona con la que estaba. Sin embargo, algo de todo aquello me hizo sentir mejor. Quizás sí necesitaba aire fresco, después de todo.

Bostecé.

—Tienes sueño —dedujo ella.

—Tal vez un poco.

—Deberías ir a dormir.

—No, no quiero. Sé que cuando llegue a la cama y Maureen no esté ahí, me voy a sentir muy mal.

—De acuerdo. Puedes dormir aquí.

—Eso esperaba.

Mis párpados cayeron sin apuro. De repente, Debra empezó a cantar.

Su voz, aguda y rota, me acarició los oídos. Desagradable, inadmisible, atrozmente maternal.

—Río de luna, más ancho que una milla...

No habría pasado un minutoantes de que me quedase dormido. El último pensamiento que tuve antes derendirme, fue que Maureen era muy afortunada de tener una amiga como Debra.

CONTINUARÁ...

N/A: Y llegamos oficialmente a la mitad de la historia. 30/60. Esto significa que en julio, Mi amigo Russell estará completa. Nos espera un largo viaje aún, pero quiero darles las gracias por haber llegado hasta aquí. Espero se queden conmigo.

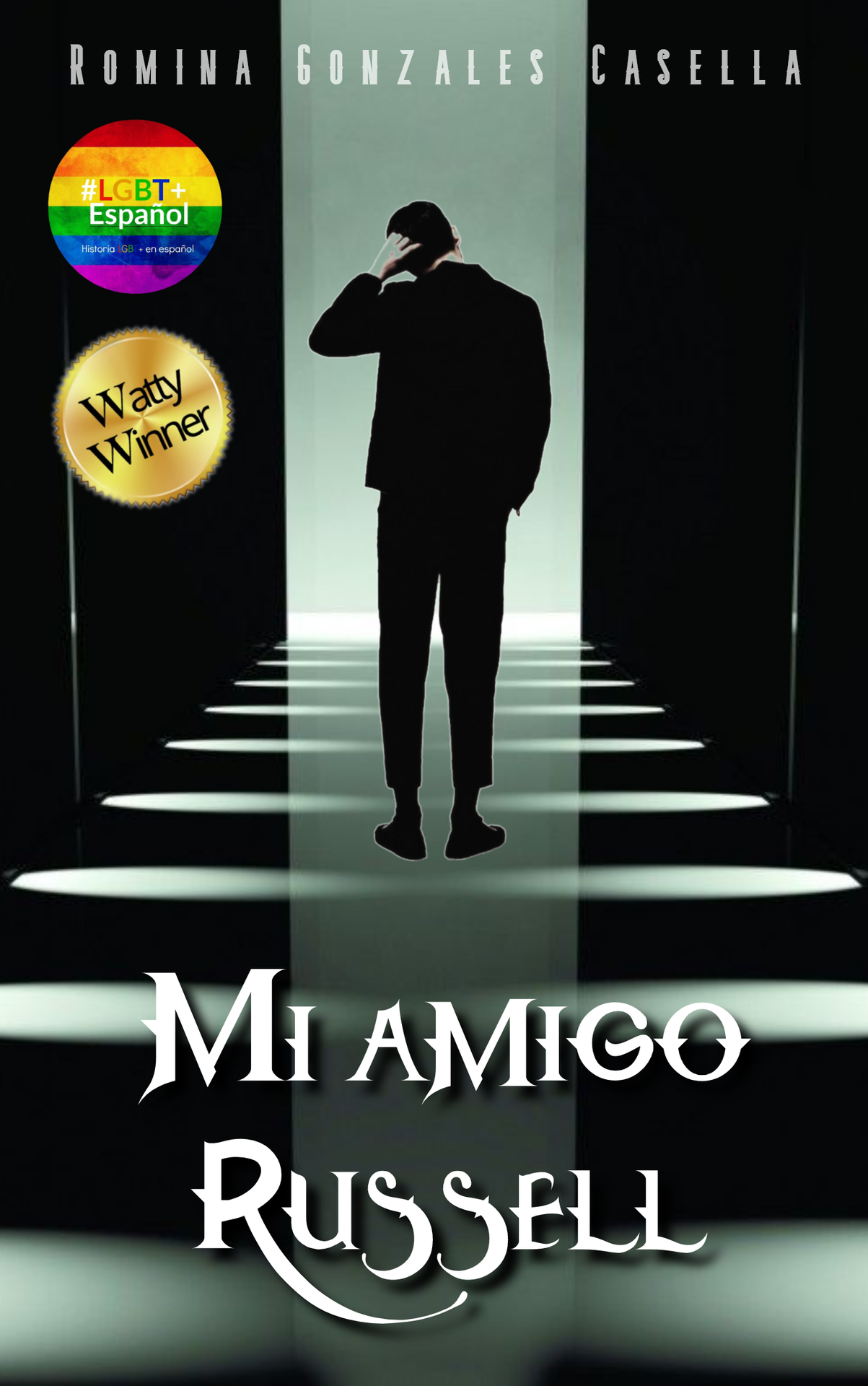

Quiero mostrarles también una hermosa portada alternativa que @Karmi_Damon hizo para mí, y recordarles que si tienen cositas así que quieran mostrarme (portadas, dibujos, edits, fanfics...), no duden en hacérmelas llegar. Me hace mucha ilusión <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top