Kopi Penyeduh Kenangan

Momen adalah rangkaian peristiwa yang mampu mengikat kita pada sebuah kenangan, tentang perayaan dan kesenduan yang terbungkus dalam kantong bernama cinta. Tanggal dan bulan yang sama, di tahun-tahun yang berlalu selama tujuh kali kita pernah mencecapnya. Di sini aku berkenang bersama segelas cappucino yang pernah menyatukan bibir kita.

-Kopi Penyeduh Kenangan-

Tenggelam bersama novel terjemahan, Rathya menelungkup di atas spring bed, membiarkan tumitnya bercumbu dengan udara. Sesekali ibu dan telunjuk jari kakinya saling melilit. Ia menoleh ke arah kiri saat pintu kamar mandi terayun ke depan memperlihatkan tubuh Pinaka yang mengenakan kemejanya, tampak kebesaran. Sepasang pangkal kaki dibiarkan telanjang menjadi santapan mata.

"Ah, aku rindu suasana kamar ini." Pinaka merentangkan kedua lengannya lebar-lebar. Membiarkan pijakan tetap berada di muka pintu.

Di luar, hujan makin membesar. Tentu saja melahirkan udara yang sangat cocok untuk bergulung dalam selimut. Rathya melipat bacaannya, juga menanggalkan kaca mata dan meletakan di atas meja kayu yang berada persis di sisi pembaringan.

"Kemarilah!" pinta Rathya.

Pinaka menoleh bergantian ke arah kiri dan kanan. "Di mana harus kusimpan handuk ini?"

"Gantung saja di sana," tunjuk Rathya pada kusen pintu kamar mandi.

Rathya beralih ke pucuk tempat tidur, menempelkan punggung pada bed head board. Menutupi sebagaian tubuh dengan bed cover yang berwarna cokelat tua, persis kayu mahagoni. Pandangan tetap terarah pada Pinaka yang bergerak mendekat.

"Aku kedinginan," kata Pinaka dengan suara yang terkesan menggoda.

Rathya bergeser ke sisi pembaringan, lalu menempatkan bantal di sampingnya.

Pinaka meletakan telunjuknya pada ujung hidung Rathya, turun ke bawah menyentuh bulu-bulu tipis di atas bibir dan berhenti pada dagu belah lelaki di depannya itu. "Terma kasih," katanya dengan tulus.

Alis tebal Rathya nyaris bertemu.

"Cappucino dan ucapan," terang Pinaka dengan menyodorkan telepon genggamnya.

Rathya tersenyum tipis. "Hanya berbentuk gambar yang dibaluti sebaris kalimat."

"Apa pun itu," sahut Pinaka meraih wajah Rathya untuk lebih medekat, satu kecupan ia daratkan di bibir tipis Rathya. "Kau masih mengingat hari jadi kita," katanya lagi dengan tetap mempertahankan senyuman.

"Bagiku iya," desah Rathya menjauhkan muka, menjadikan langi-langit kamar yang berwarna hitam pekat sebagai sasaran matanya. "Bagimu, entah 'kan?"

"Lalu untuk apa aku sekarang berada di kamarmu?" Pinaka bangun dan meletakkan handphonenya di meja, tepat di atas buku milik Rathya.

Rathya kembali mengarahkan matanya pada Pinaka. Membiarkan ingatan membaca kenangan bersama perempuan ini. Ia memakinya dirinya sendiri, untuk sebuah alasan yang tak lagi memiliki fondasi juga atas ketidak mampuan menjaga gengsi di depan seorang Pinaka. Luruh bagaikan serbuk-serbuk kopi yang larut bersama air panas untuk kemudian mengendap. Sialnya, ia harus menjadikan dirinya sebagai ampas yang harus di buang ke dalam kotak pengumpul kotoran.

"Dia atau aku?" sodor Rathya dengan pertanyaan.

Hening, Pinaka membeku di bawah bed cover.

***

Pas itu adalahh sesuatu yang sesuai padanannya bukan?

Seperti Kamis yang gerimis ditemani secangkir kopi manis. Apalagi bila seorang lelaki ditemani nona yang manis, ah rasanya hidup ini tak ingin lagi mengenal apa itu pesimis.

-Kopi Penyeduh Kenangan-

"Sepertinya maneh lebih cocok jadi penulis," ujar Ikbal pada Rathya. Tatapannya tertuju pada layar smartphone yang memperlihatkan akun instagram Kopi Penyeduh Kenangan. Lelaki pemilik rambut cepak ini tersenyum geli sembari mencuri pandang pada sahabatnya yang duduk dengan wajah tertunduk, melakukan aktivitas yang sama. Menarik ulur pada layar berukuran 4,5 inci.

"Salah satu cara untuk mengundang ketertarikan," kilah Rathya, paham benar arah ucapan Ikbal. "Dengan rasa penasaran itulah yang mendatangkan mereka ke sini."

"Kau lihat perempuan itu, dari tadi dia curi-curi melihatmu. Padahal aku lebih tampan darimu."

Rathya mengikuti kerlingan mata Ikbal, ia memberikan senyuman pada gadis berambut tomboy yang kedapatan meliriknya. "Bukankah tampan itu saja tidak cukup, Bung?" ujarnya mendekatkan bibir ke telinga Ikbal.

"Euh ... dasar jurig," ketus Ikbal dengan melambaikan tangan kanan sebatas dada, "kutebak dia juga sedang membaca postingan galau IG-mu itu."

"Sotoy lu."

"Coba lihat, dia menatap hp-nya dengan tersenyum lalu berkali-kali menatapmu," balas Ikbal mempertahan pendapat. "Perempuan ternyata lebih mudah ditaklukan dengan sebaris kata, atau memang perempuan itu makhluk pembutuh gombalan?"

"Kau ingin mengetahuinya?"

Ikbal membetulkan posisi duduk pada bola beton, mengangguk dengan mantap.

"Potong kelaminmu dan jadilah perempuan maka kau tahu keinginan mereka."

"Kehed sia!"

Rathya tertawa lalu turun dari kursi memberikan daftar menu pada dua pasang muda yang melambai ke arahnya.

Jam-jam yang hampir mendekati puncak malam tidak berarti alun-alun kota Bandung yang terletak di kawasan jalan Asia Afrika ini menjadi sepi. Gerimis baru saja pergi. Meski demikian, hawa dingin tetap saja mengambang di udara lalu menjadi roh gentayangan yang menyaru tubuh-tubuh manusia. Tidak terkecuali bagi Rathya, lelaki yang pernah mencicipi bangku kuliah itu membaluti tubuh kurusnya dengan sweater model zipped.

"Double esspreso dan cappucino," katanya pada Ikbal sambil menenteng daftar menu. "Bisa?"

Ikbal mengangguk. "Awasi aku!" Ia berdiri di hadapan Rock Presso yang menunggu untuk mengolah pesanan.

"Masukan bubuk ke portafilter, lalu padatkan dengan tamper spoon." Rathya memberi aba-aba.

"Mana air panasnya?" pinta Ikbal setelah menempatkan portafilter dengan sempurna.

"Seringlah-seringlah ke sini," kata Rathya sambil menuangkan air panas.

"Aku kan sekadar mengawasimu," sahut Ikbal yang kembali mengambil alih. Ia menarik kedua lengan Rock Presso ke atas dengan perlahan, terlihat air mulai membasahi permukaan bubuk kopi.

Rathya meletakan paper cup di bawah moncong Rock Presso. "Jadi dengan setengah modalmu itu, kau berhak menjadi bosnya?" tanyanya.

Ikbal menekan kedua lengan Rock Presso ke bawah dalam satu gerakan dengan mantap secara seimbang. Menurut Rathya gerakan inilah yang akan menghasilkan tekanan. Ketika mentok, ia menahannya dengan jemari lainnya, tanpa mengendur, setelah memastikan air tak lagi mengucur barulah ia melepaskan lengan pembuat kopi manual itu. Pria yang menyandang gelar sarjana teknik tersebut tersenyum puas melihat esspreso buatannya sudah siap.

Teringat dengan pertanyaan Rathya ia tertawa pendek. "Bukan begitu, kan sesuai kesepakatan kita. Kau tahulah bagaimana kesibukanku di luas sana."

Sementara Rathya yang baru saja menggabungkan cappuccino foam dan espresso shot belum ingin mengaggapi. Ia berlalu dari hadapan Ikbal dengan kedua tangan membawa wadah berbahan kertas foodgrade, langkahnya dengan mantap mengarah pada dua orang muda berlain jenis entah pasangan atau bukan itu di kursi taman yang hanya berjarak beberapa meter. Tentu saja langsung dengan transaksi. Setelahnya, ia kembali mendekati sahabatnya yang selalu berpenampilan klimis.

Rathya menarik ikatan pada rambut, membiarkan tergerai hampir menyentuh bahu. Lalu menjatuhkan pantat ke kursi kayu. "Kesibukan dengan anak manja itu?" tanyanya kemudian.

"Eits, stop! Jangan teruskan atau kau sengaja merusak moodku?"

Keduanya seakan sepakat untuk berdiam diri. Rathya mengawasi sekeliling secara acak, ia tersenyum sinis ketika matanya yang tak sengaja mendapati dua muda mudi yang duduk berhadapan dengan senyum malu-malu. Ia mulai mengira bahwa kedua manusia muda yang belum paham bagaimana susahnya menghasilkan rupiah itu baru saja kejatuhan perasaan yang dinamakan cinta.

Ya tentu saja, hal-hal seperti ini bukanlah hal asing bagi lelaki yang usianya lebih dari seperempat abad itu. Ia pernah disituasi ini yang mana seolah menempatkannya pada taman kepura-puraan, tidak salah memang bahwa cinta kerap menjadikan manusia sebagai budak penyemai kebohongan. Seorang yang sedang dilanda asmara berusaha untuk selalu tampil sempurna di depan kekasihnya, dengan begitu simpati orang yang dicintainya berlipat-lipat. Untuk meluluskan hubungan itu berjalan lama tentu saja dengan terus menciptakan kebohongan berikutnya lagi.

"Atau kita mengambil satu karyawan?" tanya Ikbal yang dengan telak memecahkan lamunan Rathya.

Rathya menoleh lelaki di sampingnya yang dikenali semenjak sembilan tahun silam. "Ah aku rasa belum perlulah, masih dapat kutangani. Hanya saja," katanya sambil melipat kaki kanannya ke atas kursi, "aku kerepotan harus bolak-balik ke Kopi Aroma."

"Kenapa tidak kau stok dengan jumlah yang banyak?"

"Kau ini," kata Rathya kembali mengalihkan pandangan, "kalau aku simpan di kontrakan bakalan jadi mainan tikus."

Rathya mendengus, seolah sedang melihat tikus-tikus yang keluar masuk ke dalam kamarnya . Ia heran dengan penghuni got tersebut yang sama sekali tidak takut dengan kehadiran manusia. Dengan santainya mengoceh seolah sedang reunian atau pun berwisata dengan keluarga. Kadang Rathya iri dengan hewan pengerat itu yang dapat dengan mudah berkumpul bersama.

Saking seringnya ia melihat hewan bermoncong itu, Rathya sampai dapat membedakan mana pemimpin dan mana pengikutnya. Yang kerap ia lihat adalah pemimpinnya itu yang selalu berganti ganti pasangan. Andai ia dapat melakukan hal yang sama, rasanya hidup yang dijalani tak akan berkabut seperti langit Bandung di kawasan alun-alun yang mulai mendatangkan kabut-kabut tipis, akibatnya udara semakin mencekik.

"Akan kupikirkan caranya," ujar Ikbal seolah memberikan solusi.

Rathya tersenyum tipis. Ia hapal dengan tebiat temannya ini, kalau bicara memang terlihat meyakinkan, sayangnya sebatas itu saja. Sebab banyak hal yang direncanakan namun mengendap bersama gerusan waktu, ucapan yang seolah sengaja dibiarkan mengambang di udara layaknya kabut malam yang akan digerus siang.

"Beberapa hari yang lalu Pinaka menanyakanmu," suara Ikbal kembali mengisi pendengaran. "Dia tak menemukanmu di sini."

"Aku keliling, terakhir ke Taman Vanda, baru hari ini ke sini."

"Kau masih berhubungan dengan dia?" selidik Ikbal.

"Sebatas itu saja."

"Bisa diperjelas?"

"Ya, teman."

Senyum mesum Ikbal mengembang. "Teman kasur juga?"

Ratyha tidak menjawab, ia memilih merogoh saku guna memuaskan diri dengan aroma tembakau. Kepulan-kepulan asap mulai keluar dari hidung dan juga sela bibir cokelatnya.

"Lalu kenapa dia menghubungiku, bukankah kalian sering berkomunikasi?" tanya Ikbal mengibas-ngibaskan tangan guna menjauhakan udara yang membawa asap ke arahnya.

"Aku sengaja tidak membuka chatnya."

"Lalu kenapa pesanku beberapa hari yang lalu tidak juga kau balas? Atau sengaja agar aku berpikiran kau tak memiliki kuota dan alasan itu yang akan kusampaikan pada Pinaka?"

Rathya terkekeh. "Nah itu kau tahu."

"Anyiing!" lelaki pemilik tubuh 174 cm itu memerhatikan Rathya dengan tatapan tak senang. "Kenapa kau berhubungan lagi?" tanyanya kembali, kali ini keningnya mengerut.

Rathya menghisap pangkal filternya sangat banyak, sampai-sampai mengempiskan pipinya yang memang tirus. Lalu diembuskan perlahan, membentuk lingkaran-lingkaran.

"Kau sudah beralih profesi?" tanyanya dengan pandangan tertuju pada bulatan-bulatan asap hasil ciptaan bibirnya.

"Maksudmu?"

Rathya menatap dengan kesal. "Jadi wartawan?"

Ikbal menggeleng dengan yakin. "Buat apa, dunia ini sudah berisi reporter yang ngejar berita asal cepat tayang, tanpa memedulikan lagi etika jurnalis," jelasnya panjang lebar.

"Bukan itu maksudku," balas Rathya yang mulai tak sabaran.

"Lantas?"

"Dari tadi kau terus bertanya seolah aku ini narasumbermu!" terang Ratyha dengan suara yang sedikit keras sambil menoyor pangkal lengan lelaki yang lemot itu.

Ikbal nyengir menyadari arah perkataan teman yang pernah sekampus dengannya itu.

"Atau kau memang ...?" Ratyha sengaja menggantung pertanyaan seolah menebak jawabannya sendiri. Ia memerhatikan penanam modal salah satu distro di kawasan jalan Trunojoyo itu dengan penuh kecurigaan.

"Apa?" Ikbal melengos kecewa, "kau pikir aku disuruh Pinaka? Nggaklah, aku tidak sejahat yang kau pikirkan."

Rathya bernapas lega, lalu tersenyum. "Tumben otakmu tidak seperti pergerakan siput?"

"Gini-gini IPK-ku hampir tiga, anying!" jawab Ikbal cepat lalu berdiri bermaksud membanggakan diri.

"Ingat, hampir," Ratyha mendongak dengan pandangan mengejek, "bukan tiga dan tetap saja kepalanya dua."

"Dari pada ...," dengan cepat Ikbal kembali mengatupkan bibir, membiarkan ucapannya menggantung di udara.

Lelaki berkulit kuning pucat itu melepaskan diri dari tatapan Ikbal, mendekati bicycle coffee bermaksud menyeduh kopi untuk dirinya sendiri.

Ikbal menepuk-nepuk pundak Rathya. "Kau belum ingin pulang?"

Rathya mengangkat pandangannya ke langit. "Cerah," ujarnya, "orang-orang di sini masih membutuhkan kopi untuk menghangatkan tubuh."

Rathya mulai menyesap esspresonya. "Pulanglah," katanya lagi, "bukankah pagi-pagi kau harus sudah mengantarkan nona manismu itu."

"Kalau sudah ngantuk sebaiknya kau juga pulang ," balas Ikbal sambil menarik kancing seleret jaketnya yang berwarna tanah. "Kesehatan tubuhmu juga butuh perhatian," tandasnya.

Rathya bergeming di tempatnya memerhatikan punggung sahabatnya yang bergerak menjauh, tentu menuju parkiran yang terletak di pelataran mesjid agung.

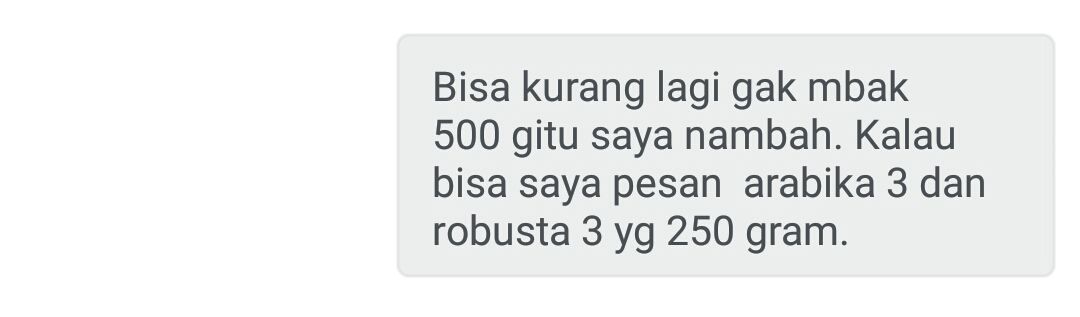

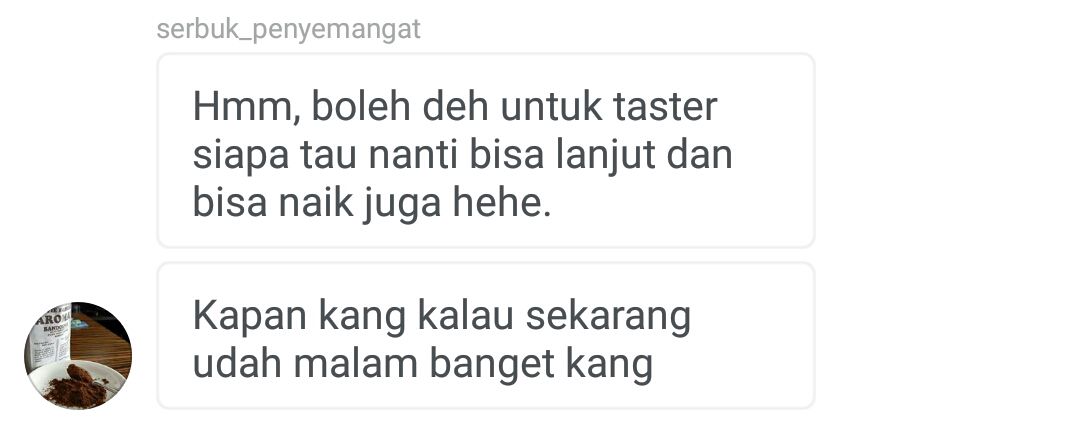

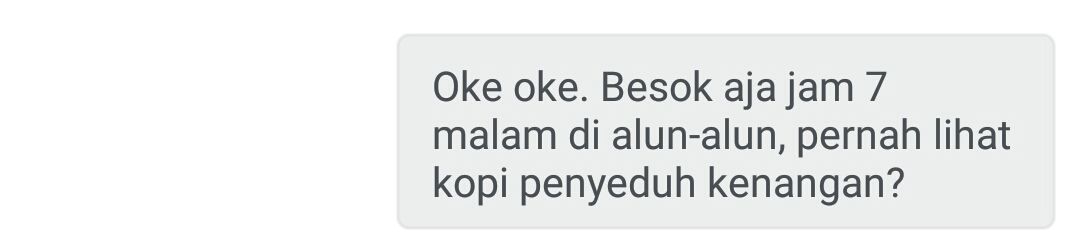

Ia merogoh kocek, mengeluarkan smartphonenya. Banyak notip. Namun yang lebih menarik perhatiannya adalah direct message di instagramnya yang datang dari akun Serbuk_Penyemangat.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top