Menikahi Luka 59

"Kamu tanya aja sendiri, Wafi. Setelah perlakuan Mbak Hana pada Karenina, juga setelah tahu ternyata Mbak Hana menjadi bibit pecahnya rumah tangga orang lain ... aku rasa dia memang akan pantas mendapatkan musibah seperti ini."

Wafi mulai paham penyebab amarah Sofia. Dia lali menatap Farhana.

"Mbak Hana, aku menghormati Mbak sebagai kakak tertua. Sejak dulu, Mbak sering memberi aku nasihat yang baik dan selalu akan ingat, tapi sekarang, Mbak jauh berubah. Ada apa, Mbak?"

Farhana bergeming. Dari sudut matanya terlihat jelas Karenina tengah menatapnya dengan tatapan ramah.

"Mbak Hana, tolong, berhenti berburuk sangka dan menyebar kebencian, Mbak," imbuh Wafi. "Mbak nggak kasihan sama Umi?"

Kali ini mata Farhana terlihat berkaca-kaca. Bukan dia tidak kasihan kepada uminya, tetapi rasa sakit akibat kegagalan rumah tangga membuatnya begitu putus asa. Terlebih setelah tahu jika perempuan yang telah merebut suaminya itu adalah teman dekat Karenina.

"Mbak, kami semua sayang sama Mbak Hana. Ayolah, hilangkan semua hal yang justru akan menambah rumit." Wafi menatap kakaknya.

"Mbak udah hancur, Wafi. Seluruh hidup Mbak sepertinya sudah tidak ada artinya. Saat semua kepercayaan yang selama ini Mbak beri ternyata mendapat balasan yang jauh dari harapan. Mbak sakit, sakit, Wafi."

"Tapi itu bukan berarti Mbak harus terus berada pada tempat yang sama. Mantan suamibak sudah mendapatkan apa yang seharusnya dia dapat dan Mbak tidak harus berada pada dendam yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang yang percaya kepada Allah."

Hana menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Karenina yang sejak tadi menunduk dan berdiri di sebelah Wafi.

"Nina."

"Iya, Mbak Hana." Perlahan Karenina mengangkat wajahnya.

"Apa kamu membenciku?"

"Nggak, Mbak."

"Kamu yakin? Setelah apa yang aku lakukan padamu kamu tidak benci padaku?"

Karenina menggeleng pelan.

"Tidak ada alasan bagi saya untuk membenci Mbak Hana."

"Kenapa? Apa kamu tidak pernah kesal atau marah padaku?"

"Saya manusia yang memiliki rasa kesal. Jujur saya kesal dengan apa yang pernah Mbak lakukan, tapi saya tahu bahwa Allah adalah sandaran atas segala hal yang terjadi, maka saya melakukan hal itu dan perasaan kesal juga yang semisal hilang dengan sendirinya," papar Karenina sembari tersenyum.

Sofia menatap dari tempatnya berdiri lalu mundur untuk duduk di sofa.

"Apa yang kamu dapat dari sabar, Nin? Apa kamu mendapatkan bahagia?" Hana masih mencecarnya.

"Iya, Mbak. Saya bahagia."

"Apa itu artinya kamu bahagia menjadi istri kedua dari adikku? Apa kamu pernah memimpikan itu semua?"

Pertanyaan detail dari Hana membuat Wafi menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangan sang istri.

"Kamu nggak perlu menjawab kalau kamu nggak nyaman, Aisyah."

"Nggak apa-apa, Mas. Saya akan menjawab apa pun yang ditanyakan Mbak Hana."

"Mbak Hana, ukuran kebahagiaan seseorang dengan orang yang lain itu berbeda."

Hana terlihat menyimak penjelasan adik iparnya.

"Karena sejatinya kebahagiaan itu ketika hati kita bersih dari kedengkian dan kebencian. Kebahagiaan itu sudah jika dicari, tetapi mudah jika kita syukuri," imbuh Karenina dengan bibir melebar.

"Saya bersyukur telah diterima di keluarga Mbak Hana, saya bahagia bisa menemukan keluarga yang dulu begitu saya inginkan, tapi bukan berarti hidup lantas baik-baik saja, kan? Pasti Allah Bakan menguji dengan hal lain yang sudah pasti sesuai dengan kemampuan kita, Mbak pasti paham soal ini."

Hana menarik napas dalam-dalam. Wajahnya yang biasa masam ketika bertemu Karenina kini terlihat kalem. Dia kini sampai pada titik terendah. Sebenarnya sejak awal dia sudah tahu jika Karenina memang memiliki hati seluas samudera, tetapi jawaban adik iparnya kali ini justru semakin membuat dirinya merasa harus belajar ilmu tentang sabar, syukur, dan bahagia.

"Apa aku dimaafkan, Nin?"

"Kenapa nggak, Mbak?"

Farhana terlihat lebih tenang, dia lalu menoleh ke Wafi.

"Maafkan, Mbak Hana, Wafi."

"Iya, Mbak. Kita semua pernah salah, tapi bukan berarti kita tidak boleh berubah untuk memperbaiki kesalahan itu."

Hana tersenyum lega. Dia memalingkan wajah ke Sofia. Adik perempuannya yang sejak tadi memperhatikan mereka bertiga itu bangkit. Terlihat jelas keharuan di matanya.

"Terima kasih, Mbak Hana. Terima kasih sudah kembali kepada kami," bisiknya sembari memeluk sang kakak.

"Karenina, Sofia. Dia yang berhak menerima ucapan terima kasih," ungkap Hana setelah mengurai pelukan.

"Nin, kehadiran kamu di keluarga ini telah banyak memberikan pelajaran bagi kami tentang arti ikhlas." Sofia meraih bahu adik iparnya.

Wafi menatap istrinya kemudian mengusap lembut pipi Karenina yang telah basah oleh air mata.

"Alhamdulillah, sekarang kita memulai dari awal. Yang sudah lewat, biarkan jadi catatan pelajaran hidup untuk ke depannya." Wafi tersenyum. "Sekarang jangan nangis lagi, ya. Sejak kemarin sampai di tempat ini, aku yakin kamu nangis terus,"godanya mengerling menatap gemas sang istri.

"Nina, terima kasih, ya. Sebenarnya aku malu padamu. Aku benar-benar malu." Hana terus berlinang air mata.

"Kita sama-sama berbenah ya, Mbak. Ingatkan saya kalau salah, karena biar bagaimanapun saya juga manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa."

Hana mengangguk, dia memberi isyarat agar Karenina mendekat. Meski harus kesulitan karena tangannya diinfus, untuk pertama kalinya Hana memeluk adik iparnya itu dengan erat dan tulus.

Wafi dan Sofia menghela napas lega. Ruangan itu mendadak menjadi hangat dan dipenuhi kebahagiaan.

**

Wafi tertawa kecil saat tangannya merasakan tendangan putranya yang masih berada di rahim Karenina. Semakin dekat waktu kelahiran sang putra dia semakin tak sabar menunggu waktu itu.

"Sayang."

"Ya?"

"Sudah nyiapin nama untuk anak kita?" Wafi menatap hangat istrinya.

"Belum, Mas."

"Kenapa?"

"Saya nunggu Mas Wafi aja yang kasi nama."

Senyum lebar tercetak di bibir pria berkulit putih itu. Tak pernah lelah Wafi bersyukur karena dia bertemu Karenina. Perempuan yang telah banyak memberi dia dan keluarganya banyak pelajaran itu benar-benar telah membuat dirinya jatuh cinta.

"Mas, kenapa lihatin aku begitu sih?" Karenina tak sanggup menyembunyikan Rina merah di pipi karena tatapan mata sang suami yang tak berjeda.

"Kenapa? Nggak boleh ya suami lihatin istrinya?"

"Ya boleh, sih, tapi, kan, saya malu," tuturnya polos membuat tawa Wafi kembali terbit.

"Kamu tahu, Aisyah?"

"Apa, Mas?"

"Sejak aku hampir saja menambrak perempuan di depan minimarket waktu itu, sejak itu pula aku merasa harus meminta maaf karena telah membuatnya sangat terkejut." Wafi mengingatkan awal mula pertemuan mereka.

Diingatkan seperti itu, lagi-lagi papi sang istri merona.

"Mas Wafi, iih! Jangan diingetin ah!" rajuk Karenina sembari menutup wajah dengan kedua tangannya.

"Kenapa?"

"Saya malu. Waktu itu aurat saya ke mana-mana dan sungguh saya merasa sangat malu," paparnya masih dengan wajah yang ditutup oleh kedua tangannya.

Menarik napas dalam-dalam, Wafi meraih bahu sang istri lalu perlahan menyingkirkan kedua tangan dari wajah Karenina.

"Sayang, coba tatap aku." Suara Wafi terdengar sangat lembut.

"Itu masa lalu yang sudah bukan apa-apa lagi. Sekarang kamu milikku dan akan selamanya begitu.

Dia kembali memeluk erat sang istri seolah ingin meyakinkan ucapannya barusan.

"Semua yang kita jalani sekarang adalah takdir Allah, Umi begitu mencintaimu hingga akhirnya beliau memilihmu. Dan ... andai aku tahu perempuan yang hampir kutabrak kala itu akan jadi bagian dari hidupku, tentu akan akan memberikan memberikan mukena Umi yang ada di dalam mobil untuk menutupi apa yang seharusnya ditutup," imbuhnya kali ini menatap mesra Karenina.

Debar dan desir indah demikian riuh di dada perempuan yang mengenakan baju hamil berwarna biru muda itu. Kebersamaan yang begitu intens yang sangat jarang dirasakan akhirnya terjadi. Obrolan hangat yang dibumbui dengan canda juga pujian memberi kenyamanan pada hati Karenina.

"Nida, dia yang paling sering bercerita tentang kamu ke aku."

Matanya menyipit sembari mendongak menatap Wafi.

"Nida? Cerita apa?"

"Apa pun yang ingin aku tahu tentang kamu waktu itu."

Kalau ini mata Karenina membulat. Masih dengan pipi merona, dia mencubit perut rata Wafi dan gagal. Hal itu membuat pria berbaju koko itu tergelak.

"Mas tanya apa?"

"Aku tanya yang baik, kok. Aku tanya udah sampai mana hapalanmu, terus bagaimana masakanmu, terus ...."

"Terus?"

"Kenapa Nida bisa begitu penurut dan sayang padamu."

Wafi mengusap puncak kepala istrinya.

"Dan Nida menceritakan betapa indahnya dirimu," paparnya dengan suara lembut.

"Mas Wafi berlebihan!" Dia mencoba menghindarkan pipinya yang hampir saja menyentuh hidung mancung sang suami, tetapi Wafi cepat menahan hingga mereka tak lagi berjarak.

"Boleh aku tanya sesuatu, Sayang?" tanyanya setelah menyematkan kecupan lembut di dahi juga pipi Karenina.

"Waktu Mbak Hana tanya soal apakah kamu bahagia menjadi istriku meski istri kedua ... kamu menjawab bahagia. Padahal aku tahu kebahagiaan itu masih jauh dari yang seharusnya, tapi kenapa kamu menyebutnya bahagia?"

Menarik napas dalam-dalam, Karenina tersenyum sembari bersandar di dada Wafi.

"Mas tahu kisah Bunda Asiyah istri Fir'aun, 'kan?"

"He emh."

"Mas Juga tahu kisah Bunda Maryam ibunda Nabi Isa AS, 'kan?"

"Iya. Ada apa dengan beliau-beliau itu? Aku bukan orang zalim seperti Fir'aun, kan?" Wafi memiringkan kepalanya menatap Karenina.

Tertawa kecil, dia menggeleng.

"Tentu saja Mas bukan Fir'aun dan tidak zalim, Mas. Dengar, saya!"

"Oke."

"Bunda Asiyah tetap sabar meski bersuamikan Fir'aun, dan Bunda Maryam tetap bahagia meski hidup tanpa suami, Mas tahu karena apa?"

Wafi menggeleng sambil tersenyum meski dia sebenarnya sudah mendapatkan jawaban dari apa yang dia tanya.

"Karena mereka tidak menjadikan makhluk sebagai sandaran untuk bahagia." Karenina masih bersandar di dada Wafi. "Ketika hati sudah punya Allah, maka hal lain tidak berarti apa-apa," sambungnya.

Penuturan sang istri membuat hatinya merasa lega sekaligus kagum.

"Jadi ... kapan kamu bisa mengisi kajian ummahat di masjid pesantren, Sayang?"

"Mas Wafi! Mas Wafi salah orang!"

"Salah orang?"

"Iya, yang biasa ngisi kajian ummahat itu Mbak Mutia, Mas."

"Tapi kamu juga sudah pantas untuk itu."

Karenina menggeleng cepat.

"Nggak, Mas. Biarkan saya tetap bersama santriwati di pesantren aja. Mad'u saya anak-anak saja. Kalau ummahat ... biar itu jadi tugas Mbak Mutia."

Wafi tersenyum lebar. Terjawab sudah semua doa yang selalu dia langitkan. Dia ingin memiliki pendamping hidup yang salihah tidak hanya terlihat di pandangan orang lain, tetapi juga di matanya dan di mata Allah.

Allah sudah menjawab dengan cara-Nya. Dia memberi amanah dia istri sekaligus dengan karakter dan kecerdasan berbeda. Masing-masing mempunyai nilai lebih pada porsinya. Dan kini keduanya telah diamanahi buah cintanya yang akan meneruskan perjuangan dalam dakwah.

"Aisyah."

"Iya, Mas?"

"Mungkin agak berlebihan, tapi aku mau bilang kalau aku juga sebenarnya tak kalah bahagia memilikimu. Kamu sudah sedemikian rupa melengkapi hidupku dengan caramu, dan ... uhibbuka lillah, Aisyah." Ucapan Wafi diakhir dengan menempelkan bibirnya ke bibir sang istri lama dan dalam.

"Terima kasih, Sayang. Terima kasih," bisiknya di sela-sela napas yang tersengal karena ciuman yang semakin intens.

**

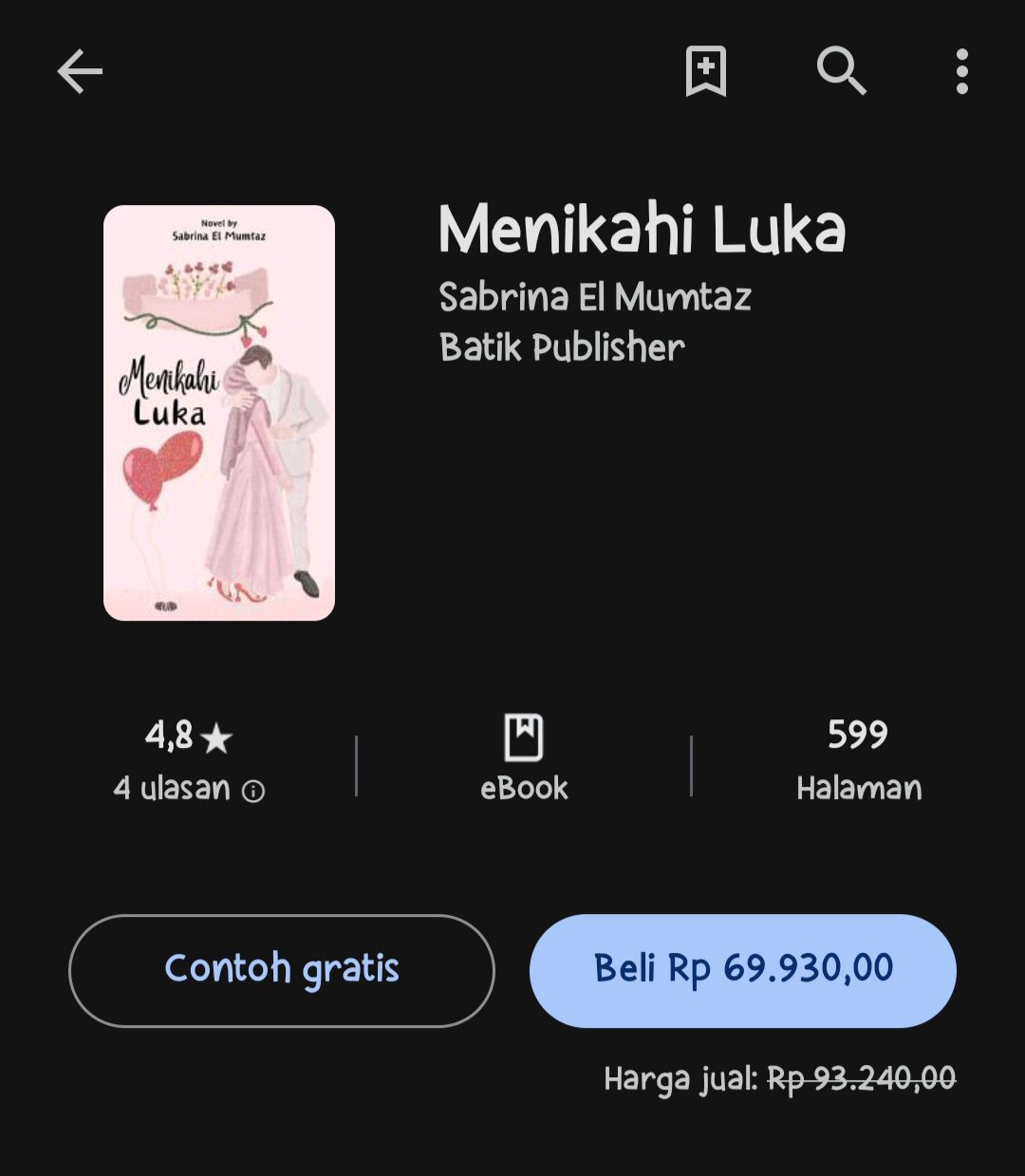

Selesai versi Wattpadd ya.

Untuk yang penasaran lanjutannya, sila ke google store, sudah tersedia ebooknya. Terima kasih 🫰

Salam hangat untuk teman-teman.

Insyaallah akan ada cerita baru, semoga yang ini juga bisa membuat teman-teman terhibur.

Segera tayang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top