V

HECHOS DE LOS QUE LA HISTORIA SURGE Y QUE LA HISTORIA IGNORA

Hacia finales de abril todo se había agravado. La fermentación sucedía a la efervescencia. Desde 1830 había habido aquí y allá pequeños motines parciales, comprimidos rápidamente, pero renaciendo, signo de una vasta conflagración subyacente. Algo terrible se incubaba. Se entreveían las alineaciones, aún poco distintas y mal iluminadas, de una revolución posible. Francia contemplaba París; París contemplaba el arrabal Saint-Antoine.

El arrabal Saint-Antoine, calentado sordamente, entraba en ebullición.

Las tabernas de la calle Charonne eran, aunque la conjugación de estos dos epítetos parece singular aplicada a tabernas, graves y tempestuosas.

Se discutía públicamente, para batirse o para quedar tranquilos. Había trastiendas en donde se hacía jurar a los obreros que «se echarían a la calle al primer grito de alarma, y que lucharían sin contar el número de enemigos». Una vez tomada la palabra, un hombre sentado en un rincón de la taberna, «sacaba una voz sonora» y decía: «¿Lo entiendes? ¡Lo has jurado!». Algunas veces subían al primer piso, a una habitación cerrada, y allí se desarrollaban escenas casi masónicas. Se hacía prestar juramento al iniciado, para más seguridad, así como a los padres de familia. Era la fórmula.

En las salas bajas, se leían folletos «subversivos». «Despreciaban al Gobierno», según relata un informe secreto de la época.

Se oían palabras como éstas: «No sé los nombres de los jefes. Nosotros no sabemos el día hasta dos horas antes». Un obrero decía: «Somos trescientos, pongamos cada uno diez sueldos y dispondremos de ciento cincuenta francos para fabricar balas y pólvora». Otro decía: «No pido seis meses, ni siquiera dos. Antes de quince días podremos enfrentarnos al Gobierno. Con veinticinco mil hombres podemos plantar cara». Otro decía: «No me acuesto, porque por la noche fabrico cartuchos». De vez en cuando, los hombres «vestidos con trajes burgueses» venían, «dándose importancia», y con aire de «mandar» daban apretones de manos a los más importantes y se marchaban. No se quedaban nunca más de diez minutos. En voz baja, se cambiaban frases significativas: «El complot está maduro, la cosa está colmada». «Era zumbado por todos los que estaban allí», adoptando la propia expresión de uno de los asistentes. La exaltación era tal que un día, en una taberna, un obrero gritó: «¡No tenemos armas!». Uno de sus compañeros respondió: «¡Los soldados tienen!», parodiando así, sin sospecharlo, la proclama de Bonaparte al ejército de Italia. «Cuando tenían algo muy secreto —dice un informe—, no se lo comunicaban allí». No se comprende muy bien lo que podían ocultar, después de haber dicho lo que decían.

Las reuniones eran algunas veces periódicas. En algunas de ellas no eran nunca más de ocho o diez, y siempre los mismos. En otras, entraba quien quería, y la sala se hallaba tan llena que se veían obligados a permanecer de pie. Unos se encontraban allí por entusiasmo y pasión, otros porque era su camino para ir al trabajo. Como en la Revolución, había en tales tabernas mujeres patriotas que abrazaban a los recién llegados.

Otros hechos expresivos tenían lugar.

Un hombre entraba en una taberna, bebía y salía diciendo: «Comerciante de vino, lo que debo será pagado por la Revolución».

En casa de un tabernero, frente a la calle Charonne, se elegían agentes revolucionarios. El escrutinio se hacía utilizando las gorras.

En casa de un maestro de esgrima que daba asaltos en la calle de la Cotte, se reunían los obreros. Había allí un trofeo de armas formado por espadones de madera, estoques, bastones y floretes. Un día desenvainaron los floretes. Un obrero decía: «Somos veinticinco, pero yo valgo por una máquina». Esta máquina fue más tarde Quénisset.

Las cosas diversas que se premeditaban tomaban poco a poco una extraña notoriedad. Una mujer, al barrer su puerta, decía a otra mujer: «Desde hace mucho tiempo están trabajando, haciendo cartuchos». En plena calle leíanse las proclamas dirigidas a los guardias nacionales de los departamentos. Una de estas proclamas estaba firmada por Burtot, comerciante de vino.

Un día, en la puerta de un licorista del mercado Lenoir, un hombre con barba a modo de collar y el acento italiano subíase a un poste y leía en voz alta un escrito singular, que parecía emanar de un poder oculto. A su alrededor se habían formado algunos grupos y aplaudían. Los pasajes que más conmovían a la multitud han sido recogidos y anotados: «... Nuestras doctrinas están trabadas, nuestras proclamas están rotas, nuestros carteleros son vigilados y encerrados en la prisión...». «El desastre que acaba de tener lugar en...». «... El porvenir de los pueblos se elabora en nuestras hileras oscuras». «He aquí los términos planteados: acción o reacción, revolución o contrarrevolución. Pues en nuestra época, ya no se cree en la inercia ni en la inmovilidad. Por el pueblo o contra el pueblo es la cuestión. No hay otra». «El día en que no convengamos, anuladnos, pero hasta entonces, ayudadnos a andar». Todo esto en pleno día.

Otros hechos más audaces aún eran sospechosos al pueblo a causa de su misma audacia. El 4 de abril de 1832, un transeúnte subió al poste que está en la esquina de la calle Sainte-Marguerite, y gritó: «¡Yo soy babouviste!». Pero bajo Babeuf el pueblo olía Gisquet.

Entre otras cosas, este transeúnte decía:

—¡Abajo la propiedad! La oposición de izquierdas es cobarde y traidora. Cuando quiere tener razón predica la revolución. Es demócrata para no ser batida, y realista para no combatir. Los republicanos son bestias con plumas. Desconfiad de los republicanos, ciudadanos trabajadores.

—¡Silencio, ciudadano soplón! —gritó un obrero.

Esto puso fin al discurso.

Se producían incidentes misteriosos.

A la caída del día, un obrero encontraba cerca del canal a «un hombre bien vestido», el cual le decía:

—¿Adónde vas, ciudadano?

—Señor —respondía el obrero—, no tengo el honor de conoceros.

—Pero yo te conozco muy bien. —Y el hombre añadía—: No temas. Soy agente del comité. Sospechan que no estás muy seguro. Debes saber que si revelas alguna cosa, hay unos ojos fijos en ti.

Luego daba al obrero un apretón de manos y se marchaba diciendo:

—Nos veremos pronto.

La policía, en sus acechos, recogía, no solamente en las tabernas, sino también en la calle, diálogos singulares:

—Hazte aceptar deprisa —decía un tejedor a un ebanista.

—¿Por qué?

—Hay que hacer un disparo.

Dos transeúntes, vestidos de harapos, pronunciaban estas palabras notables, aparentemente revolucionarias:

—¿Quién nos gobierna?

—Es el señor Felipe.

—No, es la burguesía.

Se engañaría quien creyese que tomamos la palabra revolución por su lado malo. Los revolucionarios eran los pobres. Pues los que tienen hambre tienen derecho.

En otra ocasión pudo oírse que, al pasar, un hombre decía a otro: «Tenemos un buen plan de ataque».

De una conversación íntima entre cuatro hombres acurrucados en un foso de la barrera del Trône, no se pudo captar más que esto:

—Se hará lo posible para que no se pasee ya más por París.

¿Quién? Oscuridad amenazadora.

«Los jefes principales», como se decía en el barrio, se mantenían apartados. Se creía que se reunían, para deliberar, en una taberna cerca de la punta de Saint-Eustache. Un tal Aug..., jefe de la Sociedad de socorro para los sastres, en la calle Mondétour, al parecer servía de intermediario central entre los jefes y el arrabal Saint-Antoine. Sin embargo, siempre estuvieron envueltos en sombras estos jefes, y ningún hecho cierto pudo invalidar el singular orgullo de esta respuesta, dada más tarde por un acusado ante el tribunal de los Pares:

—¿Quién era vuestro jefe?

—No lo conocía, y no lo reconocía.

Aún no eran más que palabras, transparentes pero vagas; algunas veces, propósitos en el aire. Otros indicios sobrevenían.

Un carpintero, ocupado en la calle Reuilly en clavar las planchas de una empalizada alrededor de un terreno en el que se levantaba una casa en construcción, encontró en este terreno un fragmento de carta, donde eran aún legibles estas líneas:

... Es preciso que el comité tome medidas para impedir el reclutamiento en las secciones, para las diferentes sociedades...

Y en una postdata:

Nos hemos enterado de que había fusiles en la calle del barrio Poissonnière, número 5, bis, en cantidad de cinco o seis mil, en casa de un armero, en un patio. La sección no posee arma alguna.

Esto hizo que elcarpintero mostrara el trozo de carta a sus vecinos, porque unos pasos máslejos recogió otro papel igualmente rasgado, y más significativo aún, del cualreproducimos su configuración a causa del interés histórico de estos extrañosdocumentos:

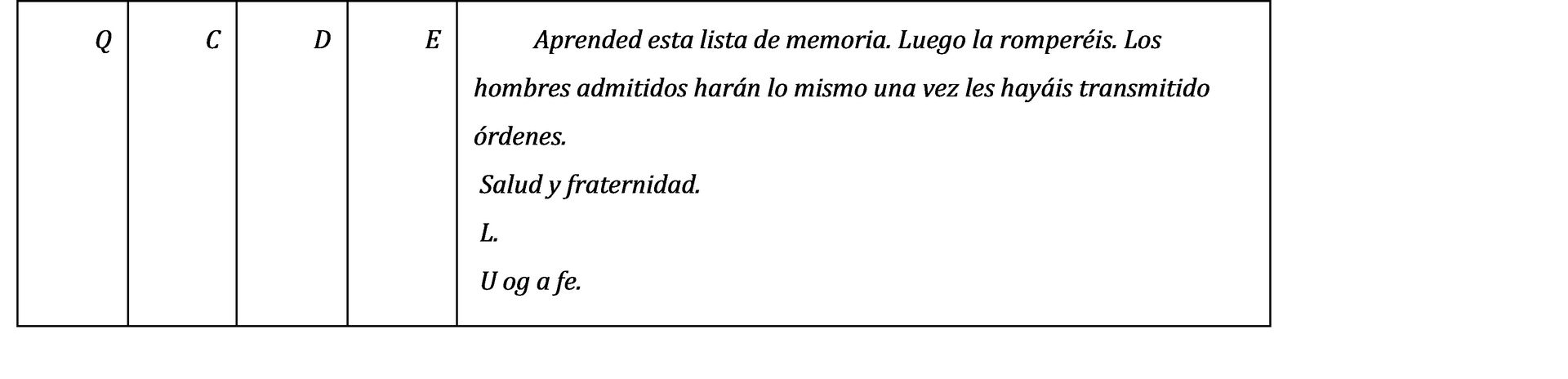

Las personas que entonces estuvieron en el secreto de este hallazgo no supieron hasta más tarde el doble sentido de estas cuatro mayúsculas, y el sentido de estas letras: u og a fe, que era una fecha y que quería decir «este 15 de abril de 1832». Bajo cada mayúscula estaban inscritos los nombres seguidos de indicaciones muy características. Así: «Q. Bannerel. 8 fusiles. 83 cartuchos. Hombre seguro. —C. Boubière. 1 pistola. 40 cartuchos. —D. Rollet. 1 florete. 1 pistola. 1 libra de pólvora. —E. Teissier. 1 sable. 1 cartuchera. Exacto. —Terror. 8 fusiles. Valeroso», etc.

Por fin, el carpintero encontró en el mismo cercado un tercer pedazo de papel en el cual estaba escrita con lápiz, pero legible, esta especie de lista enigmática:

Unidad. Blanchard. Árbol-seco. 6.

Barra. Soize. Salle-au-Comte.

Kosciusko. ¿Aubry el carnicero?

J. J. R.

Cayo Graco.

Derecho de revisión. Dufond. Horno.

Caída de los Girondinos. Derbac. Maubuée.

Washington. Pinson. 1 pist. 86 cart.

Marsellesa.

Recuerd. del pueblo. Michel. Quincampoix. Sable.

Hoche.

Marceau. Platón. Árbol-seco.

Varsovia. Tilly, del Populaire.

El honesto burgués en las manos del cual cayó esta lista supo su significación. Parece ser que esta lista era la nomenclatura completa de las secciones del barrio cuarto de la Sociedad de los Derechos del Hombre, con los nombres y los domicilios de los jefes de sección. Hoy, que todos estos hechos que yacían en la sombra no son ya más que historia, podemos publicarlos. Es preciso añadir que la fundación de la Sociedad de los Derechos del Hombre parece haber sido posterior a la fecha en que fue encontrado este papel. Tal vez no era más que un esbozo.

Sin embargo, tras los propósitos y las palabras, tras lo escrito, empiezan a tomar cuerpo los hechos materiales.

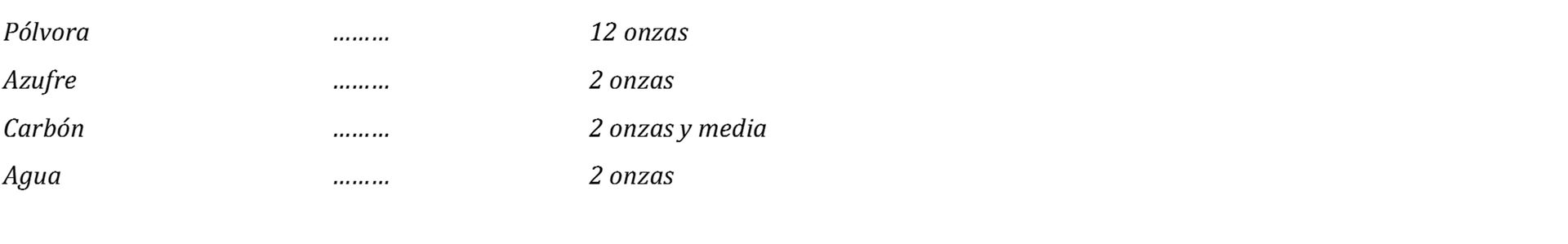

En la callePopincourt, en casa de un comerciante de baratillo, se encontraron en el cajónde una cómoda siete hojas de papel gris, dobladas en cuatro; estas hojascubrían veintiséis cuadrados del mismo papel gris, doblados en forma decartucho, y una carta en la que se leía esto:

El atestado correspondiente consignaba que el cajón exhalaba un fuerte olor a pólvora.

Un albañil, al regresar al final de su jornada, olvidó un paquetito en un banco cerca del puente de Austerlitz. Este paquete fue llevado al cuerpo de guardia. Lo abrieron y encontraron dos diálogos impresos, firmados por un tal Lahautière, una canción titulada Obreros, asociaos y una caja de latón llena de cartuchos.

Un obrero, bebiendo con un compañero, le hizo palpar el calor que sentía; el otro notó una pistola bajo su chaqueta.

En un foso sobre el bulevar, entre el Père-Lachaise y la barrera del Trône, en el lugar más desierto, unos niños, jugando, descubrieron sobre un montón de basuras un saco que contenía un molde de balas, un taladro de madera para hacer cartuchos, una cajita en la que había granos de pólvora de caza y una pequeña marmita de fundición, en cuyo interior se apreciaban rastros evidentes de plomo fundido.

Agentes de policía que penetraron de improviso a las cinco de la madrugada en casa de un tal Pardon, que fue más tarde seccionario de la sección Barricade-Merry y murió en la insurrección de abril de 1834, le encontraron en pie, cerca de su cama, sosteniendo en la mano unos cartuchos que estaba haciendo.

Hacia la hora en que los obreros descansan, se observó el encuentro de dos hombres en la barrera Picpus y la barrera Charenton, en un pequeño camino de ronda entre dos muros, cerca de un tabernero que tiene un juego de Siam ante su puerta. Uno sacó de la parte baja de su blusa una pistola y se la entregó al otro. En ese momento advirtió que la transpiración de su pecho había humedecido la pólvora, por lo cual añadió pólvora al depósito. Luego, los dos hombres se separaron.

Un tal Gallais, muerto más tarde en la calle Beaubourg en el asunto de abril, se envanecía de tener en su casa setecientos cartuchos y veinticuatro piedras de fusil.

El Gobierno recibió un día el aviso de que acababan de ser distribuidas armas en el barrio, así como doscientos mil cartuchos. La semana siguiente fueron distribuidos treinta mil cartuchos. Cosa notable, la policía no pudo coger ninguno. Una carta interceptada decía: «No está lejos el día en que en cuatro horas de reloj ochenta mil patriotas estarán bajo las armas».

Toda esta fermentación era pública, casi podría decirse tranquila. La insurrección inminente disponía su tempestad con calma, en las narices del Gobierno. Ninguna singularidad faltaba a esta crisis aún subterránea, pero ya perceptible. Los burgueses hablaban tranquilamente a los obreros de lo que se preparaba. Se decía: «¿Cómo va el motín?», con el tono con que hubieran preguntado: «¿Cómo está vuestra mujer?».

Un comerciante de muebles de la calle Moreau preguntaba:

—Y bien, ¿cuándo atacáis?

Otro tendero decía:

—Se atacará pronto. Lo sé. Hace un mes erais quince mil, ahora sois veinticinco mil. —Ofrecía su fusil, y un vecino ofrecía una pequeña pistola que quería vender por siete francos.

Por lo demás, la fiebre revolucionaria aumentaba. Ningún punto de París ni de Francia quedaba excluido de ella. La arteria latía por todas partes. Como esas membranas que nacen de ciertas inflamaciones y se forman en el cuerpo humano, la red de las sociedades secretas empezaba a extenderse por el país. De la asociación de los Amigos del Pueblo, pública y secreta a la vez, nacía la Sociedad de los Derechos del Hombre, que fechaba así una de las órdenes del día: «Pluvioso, año 40 de la era republicana», y que sobreviviría, incluso a las detenciones del tribunal, que pronunciaba su disolución, y que no dudaba en dar a sus secciones nombres significativos, como éstos:

Picas.

Rebato.

Cañón de alarma.

Gorro frigio.

21 de enero.

Indigentes.

Truhanes.

Marcha hacia delante.

Robespierre.

Nivel.

Ça ira.

La Sociedad de los Derechos del Hombre engendraba la Sociedad de Acción. Eran los impacientes los que se separaban y corrían hacia delante. Otras asociaciones trataban de reclutarse en las grandes sociedades madres. Los seccionarios se quejaban de ser importunados. Así, la sociedad Gala y el Comité organizador de las municipalidades. Así, las asociaciones por la libertad de prensa, por la libertad individual, por la instrucción del pueblo, contra los impuestos indirectos. Luego, la Sociedad de los Obreros Igualitarios, que se dividía en tres fracciones, los Igualitarios, los Comunistas, los Reformistas. Luego, el Ejército de las Bastillas, una especie de cohorte organizada militarmente, cuatro hombres mandados por un cabo, diez por un sargento, veinte por un lugarteniente, cuarenta por un teniente; no había nunca más de cinco hombres que se conocieran. Creación en la que la precaución está combinada con la audacia y que parece llevar el sello del genio de Venecia. El comité central, que era la cabeza, tenía dos brazos, la Sociedad de Acción y el Ejército de las Bastillas. Una asociación legitimista, los Caballeros de la Fidelidad, se movía entre estas afiliaciones republicanas. Estaba denunciada y repudiada.

Las sociedades parisienses se ramificaban en las principales ciudades. Lyon, Nantes, Lille y Marsella tenían su Sociedad de los Derechos del Hombre, la Charbonnière, los Hombres Libres. Aix tenía una sociedad revolucionaria a la que llamaban la Cougourde. Hemos pronunciado ya esta palabra.

En París, el arrabal Saint-Marceau no estaba mucho menos zumbador que el arrabal Saint-Antoine, y las escuelas no menos conmovidas que los barrios. Un café de la calle Saint-Hyacinthe y el cafetín Siete Billares, en la calle Mathurins-Saint-Jacques, servían de lugares de reunión de los estudiantes. La sociedad de los Amigos del A B C, afiliada a los mutualistas de Angers y a la Cougourde de Aix, se reunía, como se ha visto antes, en el Café Musain. Estos mismos jóvenes se encontraban también, lo hemos referido ya, en un restaurante taberna cerca de la calle Mondétour que se llamaba Corinto. Tales reuniones eran secretas. Otras eran tan públicas como era posible, y es posible juzgar sobre tales audacias por este fragmento de un interrogatorio de los procesos ulteriores: «¿Dónde tuvo lugar esa reunión?». «En la calle de la Paix». «¿En casa de quién?». «En la calle». «¿Qué secciones estaban allí?». «Una sola». «¿Cuál?». «La sección Manuel». «¿Quién era el jefe?». «Yo». «Sois demasiado joven para haber tomado solo la grave decisión de atacar al Gobierno. ¿De dónde procedían las instrucciones?». «Del comité central».

El ejército estaba minado al mismo tiempo que la población, como lo probaron más tarde los movimientos de Belfort, de Lunéville y de Épinal. Se contaba con el 52.º regimiento, con el Quinto, con el Octavo, con el Treinta y con el Siete ligero. En Borgoña, y en las ciudades del Mediodía, se plantaba el árbol de la libertad, es decir, un mástil con un gorro rojo en su extremo.

Tal era la situación.

Esta situación, en el arrabal Saint-Antoine más que en cualquier otro grupo de población, como hemos indicado ya al principio, estaba más acentuada. Ahí se encontraba el punto central.

Ese viejo barrio, poblado como un hormiguero, trabajador, valeroso y colérico como una colmena, se estremecía en la espera y en el deseo de una conmoción. Todo se agitaba en él, sin que por ello fuera interrumpido el trabajo. Nada podría dar idea de esa fisonomía viva y sombría. Existen en ese barrio punzantes miserias escondidas bajo los techos de las buhardillas; hay en él también inteligencias ardientes y raras. Es especialmente en cuestión de miseria y de inteligencia cuando resulta peligroso que los extremos se toquen.

El arrabal Saint-Antoine tenía aún otras causas de estremecimiento; pues recibe los golpes de las crisis comerciales, de las quiebras, de las huelgas, de los paros forzosos, inherentes a las grandes conmociones políticas. En tiempo de revolución, la miseria es a la vez causa y efecto. El golpe que descarga lo recibe. Esta población, llena de virtud orgullosa, capaz del más alto punto calórico latente, siempre dispuesta a los hechos de armas, pronta a las explosiones, irritada y profunda, minada, parece no esperar otra cosa que la caída de una chispa. En todas las ocasiones en que ciertas chispas flotan sobre el horizonte, empujadas por el viento de los acontecimientos, no es posible dejar de pensar en el arrabal Saint-Antoine y en el temible azar que ha colocado a las puertas de París este polvorín de sufrimientos y de ideas.

Las tabernas del «barrio Antoine», que se han mencionado más de una vez en el esbozo que acabamos de leer, tienen una notoriedad histórica. En tiempos de perturbaciones, se emborrachan en ellas de palabras más que de vino. Una especie de espíritu profético y un efluvio del porvenir circulan en ellas, hinchando los corazones y engrandeciendo las almas. Las tabernas del arrabal Saint-Antoine se parecen a las del Monte Aventino, construidas sobre el antro de la Sibila, y comunicando con los profundos alientos sagrados; tabernas cuyas mesas eran casi trípodes, y donde se bebía lo que Ennio llama el vino sibilino.

El arrabal Saint-Antoine es un depósito de gente. La conmoción revolucionaria produce fisuras por las que discurre la soberanía popular. Esta soberanía puede obrar mal; se engaña, como cualquier otra; pero incluso errada es grande. Puede decirse de ella, como del cíclope ciego, Ingens.

En el 93, tanto si la idea que flotaba era buena o mala, tanto si era el día del fanatismo o del entusiasmo, partían del arrabal Saint-Antoine, tan pronto legiones salvajes como bandas heroicas.

Salvajes. Definamos esta palabra. Estos hombres erizados, que en los días genésicos del caos revolucionario, harapientos, feroces, con las mazas levantadas, la pica alta, se lanzaban sobre el viejo París trastornado, ¿qué querían? Querían el fin de las opresiones, el fin de las tiranías, el fin de las guerras, trabajo para el hombre, instrucción para el niño, dulzura social para la mujer, libertad, igualdad, fraternidad, el pan para todos, la idea para todos, la conversión del mundo en edén, el progreso; y esta cosa sana, buena y dulce, el progreso, la reclamaban terribles, semidesnudos, con la maza en la mano y el rugido en la boca. Eran los salvajes, sí, pero los salvajes de la civilización.

Proclamaban con furia el derecho; querían, aunque fuera por medio del temblor y el terror, forzar al género humano al paraíso. Parecían bárbaros y eran salvadores. Reclamaban la luz con la máscara de la noche.

A la vista de estos hombres, feroces, convenimos en ello, y terribles, pero feroces y terribles en pro del bien, hay otros hombres sonrientes, con bordados, dorados, llenos de cintas, constelados, con medias de seda, con plumas blancas, con guantes amarillos, con zapatos brillantes, los cuales, acodados sobre una mesa de terciopelo, junto a una chimenea de mármol, insisten suavemente en pro del mantenimiento y la conservación del pasado, de la Edad Media, del derecho divino, del fanatismo, de la ignorancia, de la esclavitud, de la pena de muerte, de la guerra, glorificando a media voz y con cortesía el sable y el cadalso. En cuanto a nosotros, si nos viéramos forzados a la opción entre los bárbaros de la civilización y los civilizados de la barbarie, escogeríamos a los bárbaros.

Pero, gracias al cielo, hay otra elección posible. No es necesaria ninguna caída a pico, ni hacia delante ni hacia atrás. Ni despotismo ni terrorismo. Queremos el progreso en pendiente suave.

Dios provee. La suavización en las pendientes, en esto consiste toda la política de Dios.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top