II

EL SEÑOR MYRIEL SE CONVIERTE EN MONSEÑOR BIENVENU

El palacio episcopal de Digne estaba contiguo al hospital. Era un edificio amplio y hermoso, construido en piedra, a principios del siglo anterior, por monseñor Henri Puget, doctor en Teología de la Facultad de París y abad de Simore, que había sido obispo de Digne en 1712. Este palacio era una verdadera morada señorial. Todo en él respiraba grandeza: las habitaciones del obispo, los salones, las habitaciones interiores, el patio de honor, muy ancho, con galerías de arcos, según la antigua costumbre florentina, los jardines con magníficos árboles. En el comedor, una larga y soberbia galería del piso bajo, que se abría sobre los jardines, monseñor Henri Puget había ofrecido un banquete, el 29 de julio de 1714, a los monseñores Charles Brûlart de Genlis, arzobispo-príncipe de Embrun, Antoine de Mesgrigny, capuchino, obispo de Grasse, Philippe de Vendôme, gran prior de Francia, abad de Saint-Honoré de Lérins, François de Berton de Grillon, obispo-barón de Vence, César de Sabran de Forcalquier, obispo-señor de Glandève, y Jean Soanen, sacerdote del oratorio, predicador ordinario del rey, obispo-señor de Senez. Los retratos de estos siete reverendos personajes decoraban esa sala, y aquella fecha memorable, 29 de julio de 1714, estaba grabada en letras de oro sobre una mesa de mármol blanco.

El hospital era un edificio estrecho y bajo, de un solo piso, con un pequeño jardín.

Tres días después de su llegada, el obispo visitó el hospital. Una vez terminada la visita, rogó al director que tuviera a bien ir a verle a su palacio.

—Señor director del hospital —le dijo—, ¿cuántos enfermos tenéis en este momento?

—Veintiséis, monseñor.

—Son los que había contado —dijo el obispo.

—Las camas —replicó el director— están muy próximas unas a otras.

—Lo había notado.

—Las salas son más bien verdaderas celdas, donde el aire se renueva difícilmente.

—Eso me ha parecido.

—Y además, cuando penetra un rayo de sol en el jardín, éste resulta muy pequeño para los convalecientes.

—Eso me he figurado.

—En tiempo de epidemia, este año hemos tenido el tifus y hace dos años una fiebre miliar, se juntan hasta cien enfermos a veces, y no sabemos qué hacer.

—En ello había pensado.

—¡Qué queréis, monseñor! —dijo el director—, hay que resignarse.

Esta conversación tenía lugar en la galería-comedor de la planta baja.

El obispo guardó silencio por un instante; luego, se volvió bruscamente hacia el director del hospital.

—¿Cuántas camas creéis que cabrían en este comedor?

—¡En el comedor de monseñor! —exclamó el director, estupefacto.

El obispo recorría la sala con la vista, y parecía que su mirada tomaba medidas y hacía cálculos.

—¡Bien cabrían veinte camas! —dijo, como hablando consigo mismo; luego, levantando la voz, añadió—: Mirad, señor director del hospital, voy a deciros algo. Aquí, evidentemente, hay un error. En el hospital hay veintiséis personas en cinco o seis pequeñas habitaciones. Nosotros somos aquí tres, y tenemos sitio para sesenta. Hay un error, lo repito. Vos tenéis mi casa, y yo la vuestra. Devolvedme la mía. Ésta es la vuestra.

Al día siguiente, los veintiséis pobres enfermos estaban instalados en el palacio del obispo, y éste en el hospital.

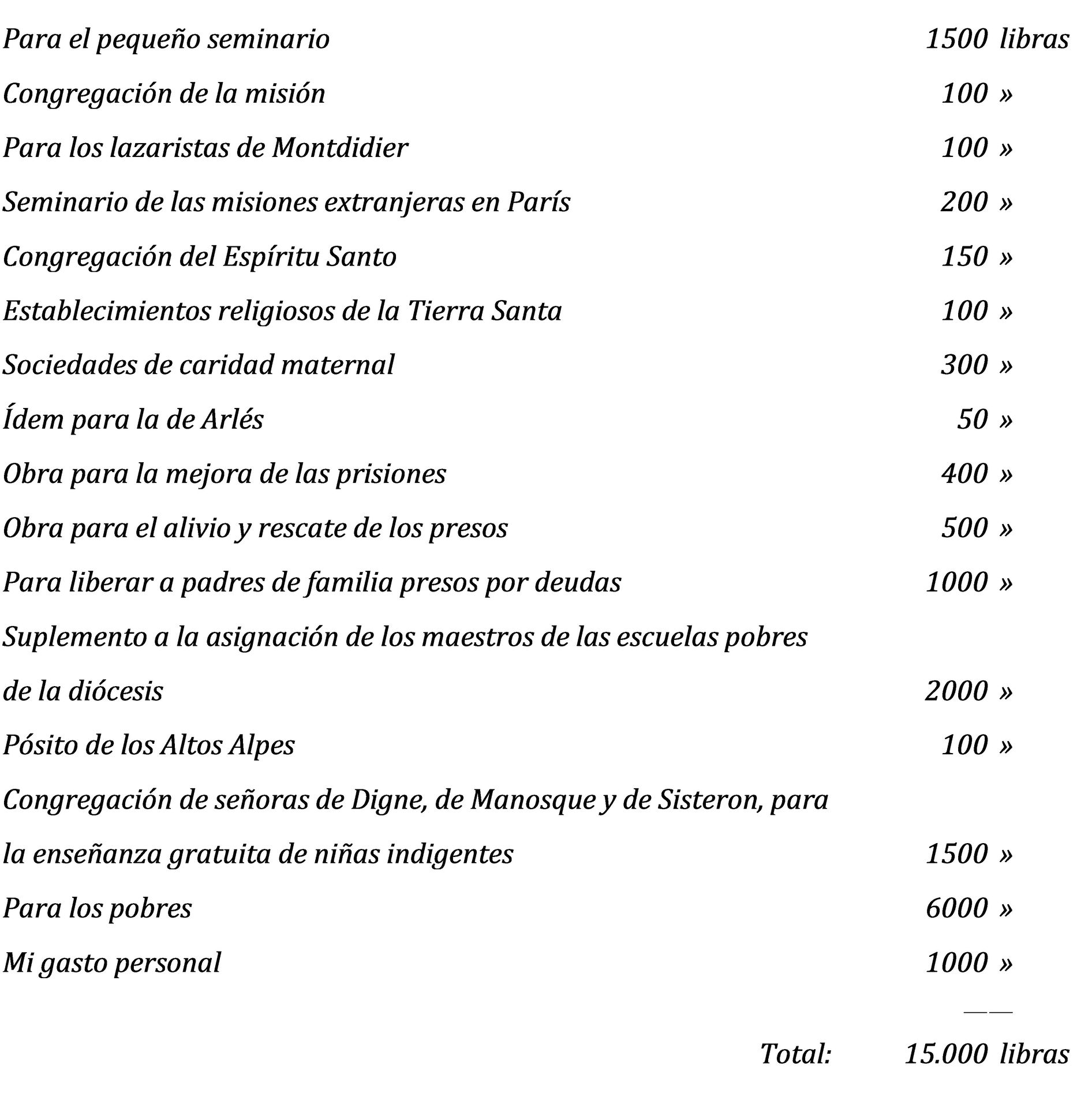

Monseñor Myriel no tenía bienes, al quedar su familia arruinada por la Revolución. Su hermana recibía una renta vitalicia de quinientos francos que, en el presbiterado, bastaban para sus gastos personales. Monseñor Myriel recibía del Estado, como obispo, una asignación de quince mil francos. El mismo día en que se instaló en el hospital, monseñor Myriel determinó, de una vez por todas, el empleo de esta suma del modo que consta en una nota escrita de su puño y letra, que transcribimos aquí:

Nota para arreglar los gastos de mi casa.

Durante todo el tiempo en que ocupó la sede de Digne, monseñor Myriel no cambió en nada este arreglo. Llamaba a esto, como se ha visto, tener regulados los gastos de la casa.

Este arreglo fue aceptado con absoluta sumisión por la señorita Baptistine. Para aquella santa mujer, monseñor de Digne era, a la vez, su hermano y su obispo; su amigo, según la Naturaleza, y su superior, según la Iglesia. Le amaba y le veneraba a la vez, sencillamente. Cuando él hablaba, ella se inclinaba; cuando obraba, se adhería a sus obras. Sólo la criada, la señora Magloire, murmuró un poco. El obispo, hemos podido observarlo, no se había reservado más que mil francos que, unidos a la pensión de la señorita Baptistine, sumaban mil quinientos francos por año. Con estos mil quinientos francos vivían aquellas dos mujeres y aquel anciano.

Y cuando un párroco de aldea venía a Digne, el obispo podía incluso obsequiarle, gracias a la severa economía de la señora Magloire y a la inteligente administración de la señorita Baptistine.

Un día —hacía cerca de tres meses que se hallaba en Digne— el obispo dijo:

—¡Con todo esto, no ando muy holgado!

—¡Ya lo creo! —exclamó la señora Magloire—; como que monseñor ni siquiera ha reclamado la renta que el departamento le debe para sus gastos de carruaje en la ciudad, y de visitas en la diócesis. Ésta era la costumbre de los obispos, en otros tiempos.

—¡Vaya! Tiene usted razón, señora Magloire.

Presentó su reclamación.

Algún tiempo después, el Consejo General, tomando en consideración su demanda, votó una suma anual de tres mil francos, con el siguiente epígrafe: «Asignación a monseñor el obispo, para gastos de carruaje, de posta y de visitas pastorales».

Aquello hizo gritar bastante a la burguesía local y, con este motivo, un senador del Imperio, antiguo miembro del Consejo de los Quinientos, favorable al 18 Brumario, y agraciado, cerca de la ciudad de Digne, con una magnífica senaduría, escribió al ministro de Cultos, Bigot de Préameneu, una nota irritada y confidencial, de la cual extraemos estas líneas auténticas:

¿Gastos de carruajes? ¿Para qué, en una población de menos de cuatro mil habitantes? ¿Gastos de posta y viajes? ¿Qué falta hacen estos viajes? ¿Y cómo correrá la posta, en esta región montañosa? No hay carreteras y no se puede andar más que a caballo. El puente que hay sobre el Durance, en Château-Arnoux, apenas puede sostener las carretas de bueyes. Todos estos curas son lo mismo: avarientos y ambiciosos. Éste, al llegar, hizo el papel de buen apóstol. Ahora hace como los otros: necesita carruaje y silla de posta. Ya quiere lujo, como los antiguos obispos. ¡Oh, qué tropa! Señor conde, las cosas no marcharán bien hasta que el emperador nos haya librado de las sotanas. ¡Abajo el papa! (los asuntos con Roma estaban, entonces, algo embrollados). En cuanto a mí, siempre estoy sólo por el César, etc.

Aquello, por el contrario, regocijó a la señora Magloire.

—Bien —dijo a la señorita Baptistine—. Monseñor ha comenzado por los demás, pero ha sido preciso que acabara por sí mismo. Ya tiene arregladas todas sus obras de caridad, y estos tres mil francos serán para nosotros. ¡Por fin!

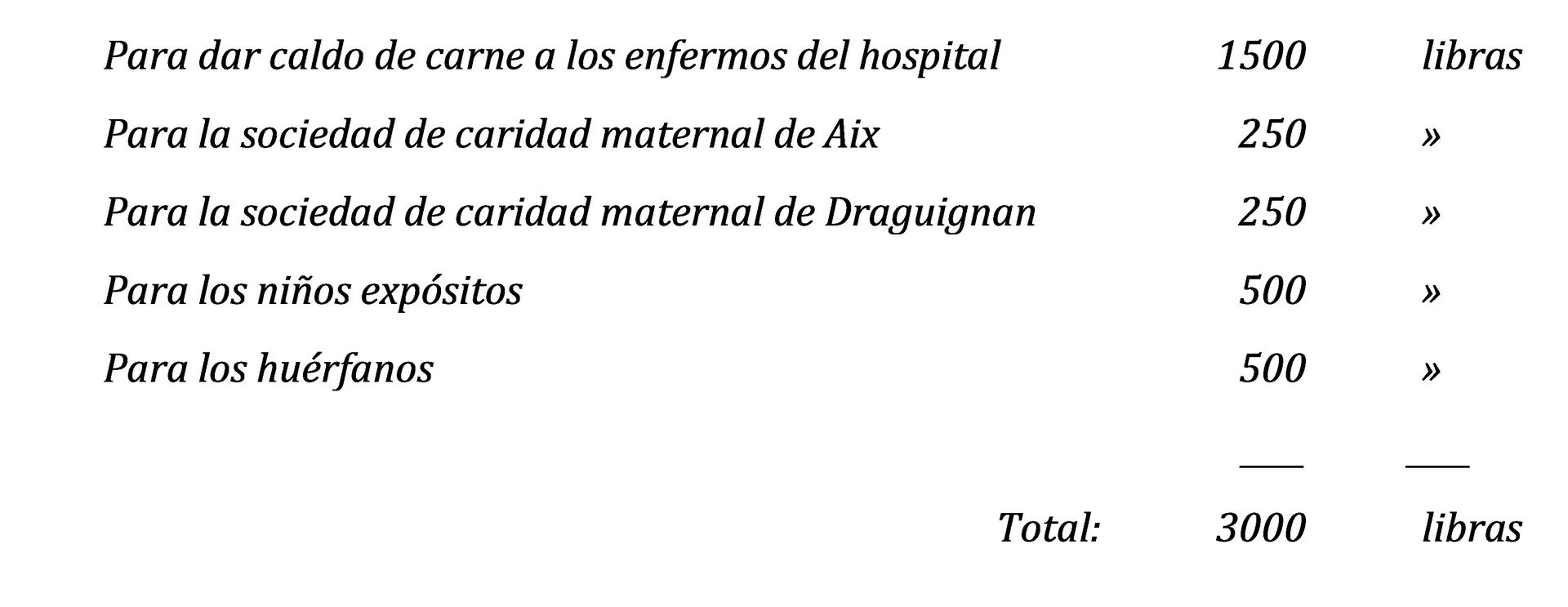

Aquella misma noche, el obispo escribió y entregó a su hermana una nota concebida de la siguiente forma:

Gastos de carruaje y viajes.

Tal era el presupuesto de monseñor Myriel.

En cuanto a los derechos episcopales, dispensa de amonestaciones, predicaciones, bendiciones de iglesias o de capillas, matrimonios, etc., el obispo cobraba a los ricos con tanto rigor como presteza tenía en dar a los pobres.

Al cabo de poco tiempo afluyeron las ofrendas de dinero. Los que tenían y los que no tenían llamaban a la puerta de monseñor Myriel, unos a buscar la limosna y otros a depositarla. En menos de un año, el obispo se convirtió en el tesorero de todos los beneficios y el cajero de todas las estrecheces. Por sus manos pasaban considerables sumas; pero nada hizo que cambiara su género de vida, ni añadiera la menor cosa superflua a lo que le era necesario.

Lejos de esto. Como siempre hay abajo más miseria que fraternidad arriba, todo estaba, por así decirlo, dado antes de ser recibido; era como agua arrojada sobre una tierra seca; por más que recibía dinero, nunca alcanzaba para dar lo suficiente; entonces se despojaba de lo suyo.

Al ser costumbre que los obispos anunciaran sus nombres de bautismo, al encabezar sus escritos y sus cartas pastorales, los pobres de la región habían elegido, con una especie de instinto afectuoso, entre los nombres del obispo, aquel que les ofrecía un significado, y no le llamaban por otro nombre que por el de monseñor Bienvenu. Haremos como ellos, en adelante, y le llamaremos del mismo modo cuando se tercie. Por lo demás, al obispo le agradaba esta apelación.

—Me gusta ese nombre —decía—. Bienvenu suaviza lo de monseñor.

No pretendemos que el retrato que trazamos aquí sea verosímil; nos limitamos a decir que es parecido.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top