Ohaguro, l'art japonais de se noircir les dents

Alors qu'en Europe la vision d'une dentition noire évoque souvent la saleté, au Japon, elle fait référence à une technique de teinture très populaire, datant de plus d'un millénaire.

Dans la culture japonaise, le terme « Ohaguro » (お歯黒) désigne une pratique traditionnelle initialement utilisée notamment lors de la cérémonie de passage à l'âge adulte. Celle-ci concerne exclusivement les femmes et si l'on en trouve des traces ailleurs dans le monde, au sein de l'archipel, c'est une tradition qui a duré plusieurs siècles avant d'être interdite par le gouvernement le 5 février 1870.

Difficile de statuer sur la raison claire et précise qui a poussé l'expansion de l'Ohaguro au Japon. On peut avancer plusieurs pistes, toutes très diverses et variées : esthétisme, rang social, message à destination d'autrui ou encore santé. La plupart du temps, on associe la teinture des dents aux femmes mariées, qui veulent annoncer clairement à leur entourage et aux inconnus qu'elles se sont promises à un homme et qu'il ainsi est inutile de tenter les courtiser.

Cette tradition, Isao Takahata et le studio Ghibli l'ont très bien représentée dans Le Conte de la princesse Kaguya (Kaguya-hime no Monogatari), sorti au Japon en novembre 2013. On peut y voir la jeune Kaguya, forcée de se préparer pour accueillir son futur mari qu'elle ne connaît pas et donc invitée à se noircir les dents. Si la scène présentée dans le film est plutôt humoristique du fait du tempérament sauvage et libre de la jeune princesse, elle n'en reste pas moins un très bon témoignage de ce qu'était l'Ohaguro pour les jeunes femmes de l'époque : une pratique fastidieuse et contraignante à laquelle on n'avait pas toujours envie de se prêter, surtout lorsque l'on était obligée de s'y soumettre lors d'un mariage non désiré.

Pourtant, au-delà de ça, l'Ohaguro représente aussi la beauté, mais aussi et surtout le confort. Car, s'il s'agit d'une pratique que l'on peut détester, l'histoire montre que celle-ci était réservée à des femmes d'un certain standing. Ainsi, les femmes les plus aisées faisaient de la teinture un rituel de beauté quasiment quotidien tandis que les petites gens, eux, ne se noircissaient les dents que lors de cérémonies importantes comme le mariage, les funérailles ou encore les fêtes.

Une histoire qui remonte à l'ère Kofun (250 - 538 ap. J.-C.)

Utilisée dans de nombreux pays d'Asie dont la Chine, la Thaïlande le Vietnam ou encore le Laos, on trouve les premières traces de l'Ohaguro au Japon il y a plus de 1 000 ans. Des fouilles ont en effet permis de mettre en évidence l'utilisation de cette pratique, très certainement plus archaïque, durant l'ère Kofun (250 - 538 ap. J.-C.), grâce à des poteries en terre cuites. Le temple Todai-ji, situé à Nara, connu pour les nombreux trésors et documents gardés dans le bâtiment Shoso-in, conserve actuellement les enseignements du moine bouddhiste chinois Jianzhen (688 - 763), qui évoquait déjà la pratique. Cependant, les premiers écrits "officiels" attestant de l'existence et de l'art de l'Ohaguro se trouvent dans le fameux ouvrage de Murasaki Shikibu (973 - 1025), « Le Dit du Genji » (Genji Monogatari) qui témoigne des mœurs et coutumes de l'aristocratie japonaise durant l'ère Heian (794 - 1185).

L'histoire de l'Ohaguro se poursuit d'ailleurs à cette époque. Durant l'ère Heian, la technique de la teinture des dents en noir était pratiquée aussi bien par les hommes que par les femmes, et c'est bien la seule époque de l'histoire du Japon qui soit témoin de l'utilisation de l'Ohaguro par la gente masculine. À cette période, avoir les dents laquées de noir était un luxe réservé aux nobles, à la famille impériale et à certains de leurs sujets. On teignait la bouche des jeunes enfants lors de leur passage à l'âge adulte : « mogi » (裳着) pour les jeunes filles, qui arrivait en général entre 12 et 14 ans, et « genpuku » (元服) pour les jeunes hommes, qui s'étendait plutôt de 11 à 17 ans.

Au début de l'ère Muromachi, (1336 - 1573), la tradition commence à évoluer et l'Ohaguro devient un rituel de beauté utilisé essentiellement par les adultes. Cependant, lorsque l'époque de Sengoku (1467 - 1573) et son vent de changement bouleverse la société japonaise, l'Ohaguro redevient une pratique destinée aux enfants. Cette fois-ci, ce sont les jeunes filles qui, dès leurs 10 ans, sont préparées comme des épouses pour accueillir leur futur mari. À ce moment, les mœurs se bousculent sur l'archipel ; nombre de mariage sont arrangés dans toutes les régions habitées du Japon et une vague de petites filles, forcées de se marier. C'est probablement à partir de là que l'Ohaguro, comme un symbole, commence à devenir une contrainte.

L'ère d'Edo (1603 - 1868) voit de nouveau la pratique de l'Ohaguro changer. Même si celle-ci reste toujours majoritairement réservée aux personnalités de l'aristocratie japonaise, elle se démocratise peu à peu. Ainsi, il est coutume de se noircir les dents pour les femmes mariées et les femmes non mariées de plus de 18 ans. Les geishas et les femmes des quartiers de plaisir se doivent également de s'adonner à l'Ohaguro.

C'est finalement l'ère Meiji (1868 - 1912) et le retour de l'empereur sur le trône qui sonnera le glas de l'Ohaguro, comme de beaucoup d'autres traditions d'ailleurs. Période de grand changement, de modernisation mais aussi et surtout d'occidentalisation, elle abolit le système féodal et les anciens titres de noblesse sont supprimés, emportant avec eux la pratique de la teinture des dents en noir. Le 5 février 1870, celle-ci se voit même carrément interdite par le gouvernement japonais qui, sous l'influence occidentale, la considère comme barbare.

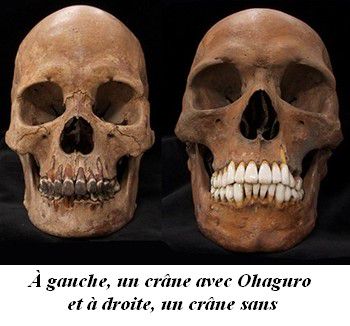

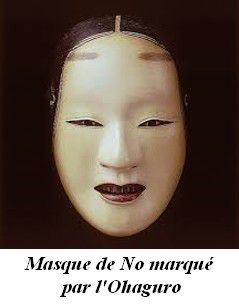

Aujourd'hui, la pratique de l'Ohaguro, largement tombée en désuétude après sa prohibition, survit toujours tant bien que mal, mais les plus jeunes lui trouvent un petit côté bizarre, si bien que l'on la retrouve essentiellement dans la culture geisha ainsi qu'au théâtre. Bien rares sont les femmes qui continuent de se teindre les dents comme il en était coutume autrefois. De récentes études ont pourtant démontré les effets bénéfiques de l'Ohaguro sur la dentition. Si on pensait déjà que le noircissement de celle-ci leur permettait de lutter contre le manque de fer dû notamment à la grossesse, aujourd'hui, on est en mesure d'affirmer que la composition de la laque apporte également une protection contre les caries et la déminéralisation. (Mais durant l'ère Kofun (250 - 538 ap. J.-C.) cette pratique, bien que très répandue, était néfaste pour la santé puisque justement l'un des composant était toxic.La composition de la teinture a évolué avec le temps pour palier à ce problème et conserver la tradition.)

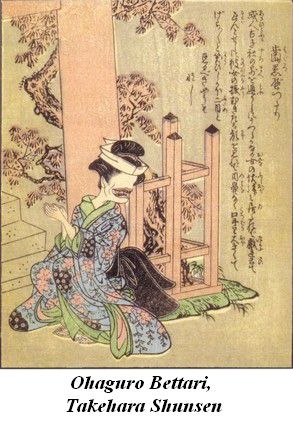

Un monstre du folklore japonais

Cet art de la teinture des dents a inspiré le fameux mythe de l'Ohaguro Bettari (お歯黒べったり), un yokai du folklore japonais que l'on représente comme une femme vêtue d'un kimono de mariée dont le visage ne se compose que d'une bouche béante aux dents noires. Comble de l'ironie, l'histoire de ce monstre raconte le chagrin d'une femme sans attrait qui, ne parvenant pas à trouver de mari, de désespoir, se suicida.

Selon la légende, l'Ohaguro Bettari apparaît à l'intérieur des temples et des maisons où vivent des hommes isolés. Elle se présente à ses "proies" de dos, afin de ne pas révéler son visage. Et si son faciès est particulièrement effrayant, lorsqu'elle est vue de dos, l'Ohaguro Bettari a l'air d'une très belle femme ; une jeune mariée encore un peu prude aux charmes ravageurs. Le mythe veut que l'homme qu'elle attire entre ses filets, comme envoûté par son apparente beauté, veuille à tout prix voir son visage. L'Ohaguro Bettari se retourne alors pour lui faire face et lui dévoile sa tête : un visage lisse qui ne comprend ni yeux ni nez, mais seulement une gigantesque bouche aux dents noires qui sourit.

Technique, application et matériel

La composition servant à noircir les dents avec la technique de l'Ohaguro est relativement similaire à celle que l'on peut trouver dans les stylos plume à encre noire dont nous nous servons encore à l'heure actuelle. Il s'agit d'une laque réalisée à partir d'une poudre appelée « fushi » (五倍子), que l'on extrait du sumac, dont la sève, toxique, est toujours utilisée aujourd'hui au Japon notamment pour la fabrication de vernis.

La suite de la préparation n'est pas franchement ragoûtante, et c'est là que l'on comprend que les Japonais de l'époque n'avaient rien à envier aux chimistes. C'est un procédé long, fastidieux, pour un résultat souvent malodorant, voire infect selon certaines femmes l'ayant testé. Il s'agit d'obtenir un liquide en utilisant la dissolution du fer contenu dans l'acide acétique. Pour ça, on combine du vinaigre, du thé ainsi que de l'alcool de riz, et on laisse macérer l'ensemble plusieurs heures avant de venir y verser la poudre. Le mélange obtenu formera ce que l'on appelle le « kanemizu » (かねみず), qui pourra ensuite aisément être appliqué sur les dents.

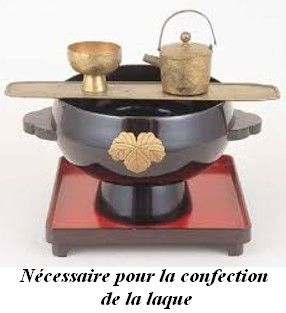

Du côté du matériel, un nécessaire bien spécifique s'est développé au fil des siècles au Japon. Si certains sont parfaitement ordinaires et répondent aux besoins du bas peuple, d'autres en revanche, recouverts de laque et ornés d'éléments en or, étaient de véritables œuvres d'art, utilisées dans les grandes maisons. L'ensemble se compose de plusieurs éléments, à commencer par le « mimidarai » (耳盥), un large récipient qui viendra accueillir la mixture. Sur celui-ci, on y pose un bol ainsi qu'une petite théière qui contiendra le mélange vinaigre / thé / alcool de riz. Ceux deux éléments sont maintenus suspendus au-dessus du récipient par un « watashigane » (渡し金), une sorte de plateau de forme rectangulaire.

Traditionnellement, on conservait la poudre noire dans de petites boîtes carrées à l'allure raffinée, que l'on gardait de côté pour chaque nouvelle "séance d'Ohaguro". Pour être complet, le set comprenait également deux pinceaux très fins, dont les poils s'adaptaient à la forme des dents.

Cependant, l'Ohaguro reste une pratique contraignante pour les jeunes femmes. L'effet laqué obtenu après application n'était que de courte durée ; la teinture tenait quelque chose comme deux ou trois jours avant de commencer à s'effacer, ainsi, il fallait régulièrement répéter l'opération. Afin de rendre la pratique presque permanente, certaines femmes utilisaient de l'écorce de grenade qu'elles frottaient sur leurs dents pour les rendre plus sensibles à la laque.

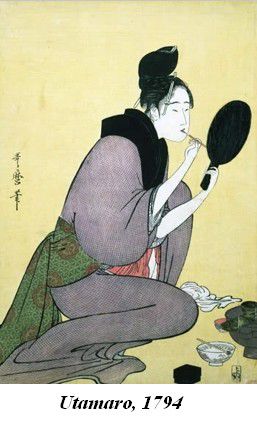

Sur cette peinture populaire de Kitagawa Utamaro datant de la fin du 18e siècle (à gauche), on peut y voir une femme qui prend soin d'elle et se maquille. Ici, elle applique du rouge sur ses lèvres mais à ses pieds, on constate la présence du fameux nécessaire destiné à l'Ohaguro. Ainsi on peut supposer qu'en plus de ses vertus et de la signification qu'elle avait, la pratique de la teinture des dents en noir devait faire partie d'un rituel de beauté chez les Japonaises qui vivaient à cette époque et il est à la fois amusant et intéressant de constater l'évolution de la conception de la beauté à travers les âges et les civilisations.

Source : Nautiljon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top