7- Percepciones extrasensoriales.

«Cleopatra (...) impúdica para desgracia de Roma (...) con su sistro hizo temblar el capitolio (...), una mujer que ni siquiera era de las nuestras (...) Tal osadía se la infundió aquella primera noche que la incestuosa hija de los Tolomeos pasó en el lecho de nuestros generales».

Farsalia, Lucano[1],

(39-65 después de Cristo).

Era plena madrugada y Helen Herbert descansaba en la habitación de invitados de la mansión que su nieta compartía con Nathan. Cuando se acostó no sabía cómo lo conseguiría. Se encontraba muy inquieta porque tanto Danielle como Cleopatra se habían esfumado en el aire sin dejar rastro... Igual que los Rockrise, las personas a las que buscaban para el Secret Intelligence Service.

Su instinto le indicaba que la situación no pintaba bien. Pero lidiar con los tres chiquillos, que día a día se volvían más activos y más espabilados, la dejó agotada. Apenas puso la cabeza en la almohada cayó rendida en un profundo sueño.

De improviso, una niebla azul eléctrico —del mismo tono que las sábanas con aroma a lavanda entre las que se cobijaba— acaparó por completo el espacio. Poco a poco el color se acomodó y formó listas horizontales que se alternaban con el dorado. Unos ojos rodeados de kohl, oscuros como una noche de invierno, surgieron y completaron las líneas de una máscara funeraria que conocía muy bien, pues la había visto en el Museo Británico en una de sus giras mundiales. Y la había visitado exprofeso en el Museo Egipcio de El Cairo.

El rostro de un joven se sobrepuso sobre ella y la tranquilizó:

—No te preocupes, yo las cuido.

—¿Has visto a Danielle y a Cleopatra? —le preguntó enseguida, dormida, sin percatarse de que hablaba en voz alta.

Anthony, alertado por las voces, se materializó en la alcoba. No despertó a la anciana, sino que se acomodó en la silla que había frente al tocador y la estudió sin parpadear. Desde allí contemplaba las imágenes que lady Helen veía. Parecían hologramas y colmaban la estancia. Le daba la impresión de hallarse dentro de una película y hasta le llegaba a la nariz el intenso aroma de los papiros frescos.

—¡Lo sabía! —murmuró, aliviado, el padre adoptivo de Danielle—. Estaba seguro de que soñarías con las dos —a continuación susurró—: ¡Por favor, Da Mo, ven aquí!

En el acto apareció al lado de él un hombre. Se enfundaba en la vestimenta naranja de los monjes shaolin. Educado, le efectuó una reverencia. Se trataba de Da Mo —también conocido con el nombre de Bodhidharma— que se había desplazado desde la India a China en el siglo sexto. Allí había fundado el Gong Fu Shaolin, mal llamado Kung Fu por los occidentales.

—¿Hay novedades de nuestra muchacha? —interrogó a Anthony muy preocupado—. Mi jefe mantiene el secretismo y me preocupa seguir sin saber nada.

—Sí, ¡mira! —El otro espectro señaló el holograma y luego los sillones para invitarlo a sentarse, lo que ambos efectuaron a continuación.

Observaron cómo el faraón Tutankamón calmaba a la señora:

—No te preocupes, Danielle y Cleopatra están en Egipto conmigo. Están vivas y gozan de buena salud.

—Entonces iremos enseguida —le respondió ella en el sueño.

Luego fueron testigos de cómo la máscara mortuoria y el muchacho se esfumaban de modo brusco, igual que si los hubiesen tocado con una varita mágica. Tal como si se tratara de un puzzle, la imagen del valle en la orilla occidental del Nilo —en Luxor— se completó. Destacaba la cordillera con su pico más alto —el Corn— que lucía esplendoroso su forma de pirámide.

El rostro del joven volvió a ser visible. Parecía formar parte del paisaje, pues a medida que resaltaban las distintas entradas a las tumbas se colocaba al costado de ellas.

—Se ven distintas —suspiró Da Mo, pensativo.

—¿Distintas? —le preguntó Anthony, extrañado.

—Compara con estas. —Empequeñeció el anterior holograma y al costado surgió otro en el que aparecía el Valle de los Reyes tal como era en la actualidad; luego lo quitó y todo volvió al estado anterior.

Igual que si le diese la razón, Tutankamón comentó:

—Puedes venir e incluso hablar con ellas, pero es difícil que las lleves contigo. El punto de encuentro fijado es otro: la pirámide de Keops, en Menfis, dentro de diez días a las seis de la tarde.

—¡Perfecto! —murmuró lady Helen—. Allí nos veremos. En la cámara del faraón de la Gran Pirámide de Guiza, dentro de diez días, a las seis de la tarde.

Y la escena se desvaneció en el aire. La anciana no se despertó, pero la respiración era más tranquila porque le habían quitado un peso de encima. Ahora los dos fantasmas podían contemplar a una Danielle pequeña que correteaba por las distintas estancias y por el parque de Pembroke Manor, la casa familiar que su abuela le había regalado junto con el título de duquesa.

Quien en esos momentos se encontraba en el peor embrollo era el mafioso. En primer lugar, porque un legionario romano había entrado en la tienda en la que se refugiaba y le había entregado una nota mientras le efectuaba un comentario en latín. Una lengua que, por fortuna, había aprendido como todos los estudiantes en el instituto, pero que luego había perfeccionado junto con el griego antiguo durante el ejercicio de la profesión de marchante.

En segundo término, porque confirmaba las sospechas de que se había trasladado al pasado, su instinto no había errado. No era la primera ocasión en la que vivía una circunstancia parecida, ya que el poderoso enemigo de Danielle —Satanás— lo había enviado a que hiciera un viajecillo similar. Y, por último y lo más preocupante: el verdadero general romano al que había suplantado —y de cuya vestimenta se había apropiado— acababa de entrar también y por el rostro sus intenciones eran las de exterminarlo como a una cucaracha.

—¡Legionario! —Enfurecido señaló en su dirección—. ¿Por qué le entregáis información reservada a este intruso? —Con una mano sujetó al delincuente por la túnica y casi lo acogotaba, mientras con la otra mano cogía la espada—. ¡Decidme ya mismo quién sois y qué hacéis aquí u os trincho como a un cerdo! —El delincuente se quedó mudo, buscaba las palabras adecuadas en su oxidado latín.

Pero antes de que pudiera hallarlas el general gritó:

—¡No importa, vos os venís conmigo! Sin duda sois un espía que trabaja bajo las órdenes de Octaviano[2]. Tanto Marco Antonio como la reina Cleopatra me agradecerán que os entregue y les encantará haceros preguntas sobre él. Por vuestro bien os recomiendo que les respondáis pronto y con la verdad, porque no os gustará la forma en la que os extraerán la información si no colaboráis.

Y luego lo arrastraron durante un par de días por el desierto inclemente. Al principio lo ataron a una soga de la que tiraba el propio general. Apenas bebía el agua imprescindible para no morirse y comía unos trozos de pan duro, un cuenco de legumbres y un par de racimos de uvas. Cuando se aseguraron de que sus intenciones no era escapar lo soltaron y lo dejaron caminar en libertad. Le recalcaron que se trataba de una atención especial para que en Alejandría aflojase la lengua y les contara hasta el más mínimo dato si no deseaba sufrir un castigo o perder la vida. Lo positivo de la experiencia consistía en que de a poco su latín le infundió confianza y lo practicó antes de llegar. Y tan mal no se comportaron los romanos durante el viaje, como cabría esperar.

Will, intrigado, le preguntó al legionario que había iniciado la confusión la razón del cambio de actitud cuando descansaban en la ribera del Nilo.

—El General Lucio espera conseguir un mejor destino gracias a la información que aportéis acerca de Octaviano y de sus planes. —Bajó la voz—. Está harto de la campaña en el desierto y preferiría quedarse en Alejandría. Marco Antonio es muy generoso con los que lo ayudan a derrotar a su enemigo, sean quienes sean.

—¿Y no preferiría volver a Roma? —inquirió el malhechor, curioso.

—¡En Egipto se vive mejor! —Se asombró por la pregunta—. Además, ¡¿quién querría regresar a Roma después de haber tomado partido por el general Marco Antonio?! ¡Jamás sería bien recibido! Ahora todo está muy revuelto. —Lo analizó con desconfianza—. ¿Por qué me interrogáis? ¡Seguro que sabéis algo!

—¡Tranquilo, lo que tenga que decir lo diré en Alejandría! —recalcó para calmarlo—. Colaboraré al máximo y brindaré todos los datos de los que dispongo. Yo tampoco soporto a Octaviano y consideré esta misión una oportunidad para alejarme de él y para ponerme del lado de Marco Antonio.

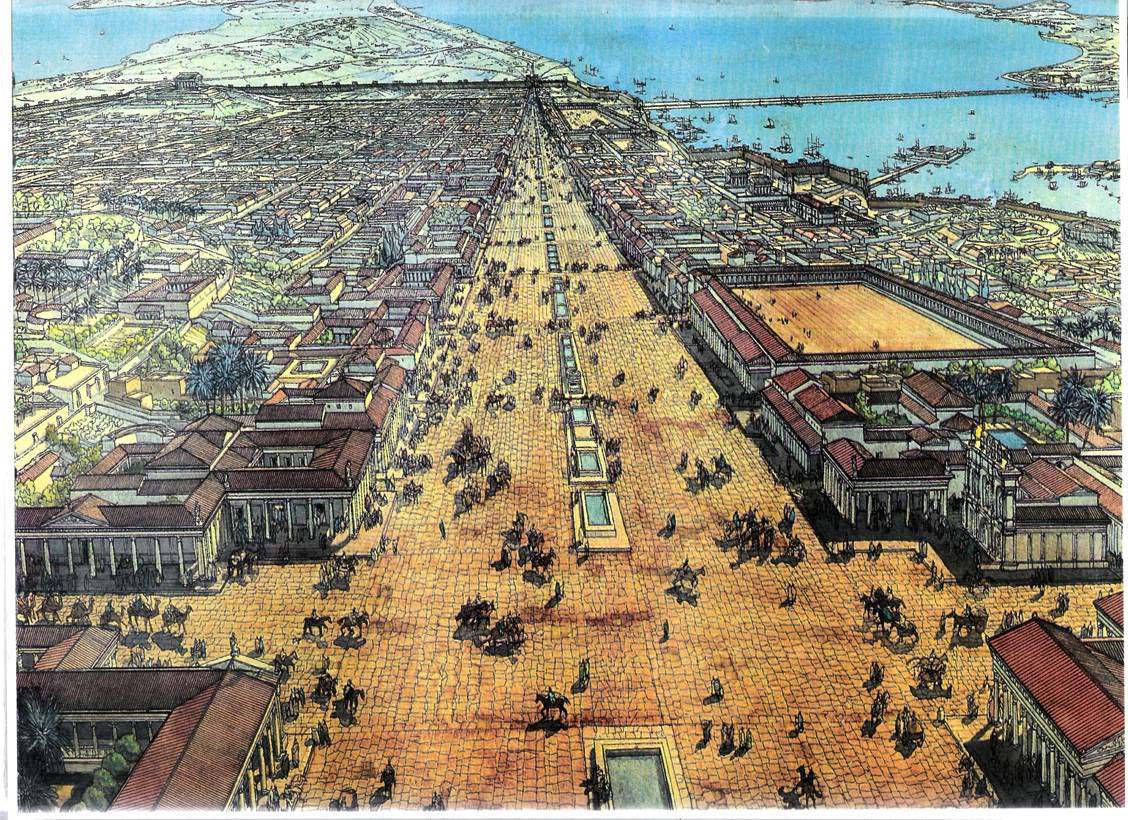

Más adelante llegaron a la capital egipcia. Willem se sintió fascinado, aunque los olores no eran demasiado agradables, pues se mezclaba la transpiración de miles de personas ajetreadas. Y el bullicio resultaba igual que música estridente y sin ritmo para los oídos después del silencio del desierto. Tal como estipularon los augurios en el momento de la fundación —cuando bandadas de pájaros se apuraron a comer la harina de cebada con la que delimitaron el trazado de la futura ciudad— Alejandría ahora era fértil y populosa. En el barrio Rakotis se mezclaban los macedonios con los griegos, con los sirios, con los judíos y con los egipcios. Quienes mandaban eran los primeros desde que Alejandro Magno conquistó la tierra de los faraones al Imperio Persa. Y esta situación continuó a la muerte de este cuando uno de sus capitanes —Ptolomeo Sóter— inauguró una nueva dinastía. A los habitantes se les sumaban los extranjeros que venían a comprar o a vender sus productos desde tierras lejanas y que se dejaban arrastrar por la inusual libertad de costumbres de la vida alejandrina.

El mafioso no sabía hacia qué lado mirar. Se quedó encandilado con el lujo y por la pulcritud de las construcciones. Ráfagas de alegría lo colmaban y el sonido del mar amenizaba la caminata. Y el viento del norte le refrescaba la piel después del maratón sobre la arena. Observaba alrededor, maravillado, y se olvidaba de que su situación era precaria, pues no se encontraba en el lugar como un simple turista, sino que creían que lo enviaba el enemigo. Pero el impacto que le produjo el famoso Faro de Alejandría y las hileras de columnas que iban desde la Puerta del Sol hasta la de la Luna por la Vía Canopo, los templos de Serapis y de Isis y la magnificencia de las decoraciones lo dejó sin palabras y le agitó la respiración. Si debía morir, la experiencia igual valdría la pena.

Y no era de extrañar su embeleso, ya que el barrio de los Palacios abarcaba una tercera parte de la ciudad y competían en belleza unos palacios con los otros, pues cada soberano de la Dinastía Ptolemaica añadía el suyo propio que rivalizaba con el del anterior, tradición con la que también había cumplido la actual reina. La zona iba desde la península de Lokias y desde la isla Antirrhodos hacia el sur. Dentro se localizaba el Museion, y, allí, la legendaria biblioteca alejandrina. Y el Soma, donde se hallaba la tumba de Alejandro Magno y de los faraones ptolomeos. No faltaba, siquiera, un puerto para uso privado.

Fuera de los Palacios se encontraban los juzgados y el Gimnasio, lugar para ejercitar deportes, recibir enseñanzas espirituales, y, también, donde se hacían anuncios políticos. Y el Ágora, el mercado y hacia el norte el teatro. Fuera de las murallas de la ciudad se localizaba el hipódromo, los cementerios y el Nemeseion. Este último era el templo dedicado a Némesis —la diosa de la venganza— y lo había levantado Julio César para depositar la cabeza de Pompeyo. Ptolomeo XIII —hermano y marido de Cleopatra— había traicionado de modo vil al hombre con la finalidad de atraerse la buena voluntad del César.

El delincuente contemplaba, extasiado, la Alejandría que no existía en el presente, pues los terremotos la habían devastado hacía cientos de años. El primer obstáculo que lo bajó de la nube en la que se hallaba se planteó recién cuando el general que lo había capturado se acercó al palacio real y preguntó por Marco Antonio.

—Está de viaje —le respondió uno de los guardias egipcios que custodiaban la entrada.

—Entonces, ¿le transmitís a la reina Cleopatra que el general Lucio Agripa trae a un prisionero al que sin duda le gustaría conocer? —Lo señaló con gesto despectivo—. Y hay noticias importantes, es crucial que me reciba. Él conoce los planes actuales de Octaviano.

Esperaron más o menos media hora, hasta que el custodio del acceso principal regresó y les ordenó:

—Entrad, la reina os espera.

A Will lo inundó una oleada de alivio. Era consciente de que no se trataba de la misma Cleo, que tan bien conocía. Esta era la faraona de Egipto. Una reina de tradición helenística, acostumbrada a hacer y a deshacer a su antojo. La moderna, en cambio, había atravesado mil penalidades, había pasado sola como fantasma durante más de dos mil años antes de encontrar a su exnovia y se había enamorado del agente Christopher Kendrick. Encima, reforzaba su aprendizaje vital con los recuerdos de la agente Green, la mujer a la que le había robado el cuerpo.

Sabía cuál era su apariencia física real —más allá de las monedas y del arte antiguo— porque en Japón el poderoso samurái al que se enfrentaban la había desplazado del cuerpo de Aline Green, y, durante un lapso, le había dado consistencia material a su alma. En aquellos tiempos le había parecido una catástrofe, pero ahora se alegraba porque significaba una figura familiar en medio del caos.

De hecho, constató la primera diferencia cuando ella se acercó con la ropa transparente que le marcaba las líneas y las curvas. Portaba la corona que la equiparaba a Hathor [3], la diosa de la sexualidad, del placer, del amor y que también ejercía como guardiana de los muertos. Para su desconcierto, notó cómo Cleopatra le acariciaba el cuerpo con la vista y el modo en el que se detenía más de la cuenta —y de lo que parecía apropiado— en los muslos y en los músculos bronceados del pecho y de los brazos. Por desgracia, la túnica desgarrada apenas lo cubría. Bajó los párpados. No sabía muy bien cómo reaccionar. La relación entre ambos era la de cuñados, casi, ya que Cleo y su ex más que amigas eran hermanas de distintos padres.

—Decidme, Lucio, ¿este es el prisionero por el que me habéis mandado buscar? —le preguntó sin preámbulos la reina al general en latín, abría mucho los ojos mientras buscaba su reflejo en los azules del delincuente.

—Sí, creemos que es un espía a las órdenes de Octaviano. —El romano mantenía la mirada clavada en el delincuente como si este se fuese a echar encima de la reina—. Pero no nos ha dicho nada desde que lo encontramos en el desierto, se reservaba la información para proporcionárosla aquí en Alejandría.

—Perfecto, entonces dejadme con el prisionero que yo lo haré confesar —decretó Cleopatra y movió la mano con indolencia—. Hablaré con él. No os preocupéis, emplearé mano dura si es necesario.

—Creo que deberíais ponerlo en una prisión bajo vigilancia para que Marco Antonio lo interrogue al regresar —la criticó el general, molesto—. No me parece oportuno que...

Ella lo interrumpió:

—¡Por Osiris, cuánto atrevimiento! ¡Me parece, Lucio, que vos os extralimitáis! Os olvidáis de que la reina de Egipto soy yo y por tanto quien decide qué hacer con mis cautivos —y en dirección a sus escoltas, que permanecían impasibles en la otra punta de la estancia, ordenó—: Acompañad al general hasta la salida.

Mientras observaba este intercambio el mafioso se hallaba descolocado. Para ser sincero, era preferible quedarse con Cleopatra a solas, aunque sus intenciones fuesen cuestionables, que los planes del general Lucio, que consistía en torturas prolongadas para obligarlo a hablar.

—Imagino que debéis de estar sediento y con hambre. —La reina le sonrió.

Palmeó con fuerza. Dos sirvientas salieron de la nada en la zona donde se encontraban los tapices. Y se encaminaron a buscar bebida y comida, sin necesidad de que pronunciara la menor frase.

—Venid —le pidió después Cleopatra y le indicó con la mano que la siguiese.

Partieron desde el gigantesco vestíbulo donde se hallaban y recorrieron las distintas estancias. Solo con este breve paseo comprendió en su plenitud el sentido de la palabra faraón, que en egipcio significaba «la casa más grande». Porque el palacio era idéntico a un templo en estructura, pero mucho más ostentoso. Los techos se hallaban laminados en oro para esconder las vigas y los revestimientos eran en mármol sólido, ébano, marfil, lapislázuli y nácar de tortuga. Encima, las columnas habían sido elaboradas en ágata y la decoraban perlas, esmeraldas, topacios, brocados en oro puro y material escarlata. En cambio, las puertas eran de cedro y de madreperla.

El mafioso no era una persona fácil de impresionar, pues en sus mansiones había derrochado el dinero y las había erigido en mármol de Carrara. Pero ninguna construcción del presente emulaba este lujo extremo, que disponía de más de cien habitaciones. Además, desde dentro apreciaba que fuera las verjas estaban recubiertas de oro y de plata. Y había numerosas casas para invitados, junto a las que se alternaban las estatuas con las fuentes de agua cristalina, donde peces exóticos nadaban alegres.

—Poneos cómodo ahí. —Cleopatra lo bajó de nuevo a tierra; era tanto el asombro que llegaba al nivel del pasmo y por más que realizaba un esfuerzo sobrehumano para hablar las palabras no le salían, una situación extraña en él porque acostumbraba a mandar.

La reina se recostó con sensualidad sobre uno de los triclinios. Se trataba de un tipo de diván en el que se reclinaban para comer los aristócratas egipcios, griegos y romanos. Los habían situado justo encima de las alfombras persas y de las pieles de leones, de leopardos y de panteras. Los prominentes senos se le marcaron a través de la tela, que apenas la cubría. Y el mafioso se sintió igual que el canario frente al gato que se hallaba a punto de engullirlo.

Había al lado un par de mesas —una para cada uno— colmada de cerdo montés asado acompañado de otros manjares que desconocía, agua, vino tinto. Y arreglos florales —en los que destacaba el loto— decoraban de modo exquisito las viandas. Al igual que los centros de mesa con frutas, entre las que distinguió naranjas, uvas y manzanas. La combinación de aromas era magnífica y empezó a comer sin poderse contener.

—Dice Lucio que sois uno de los espías de Octaviano. —El delincuente intentaba que su voracidad no le quitara los buenos modales; la reina apenas picoteaba las exquisiteces y bebía de su copa de oro, del mismo material que la vajilla—. ¿Es esto cierto?

—No, no lo es. —Tragó con precipitación para no hablar con la boca llena—. Cuando dijo que me traía a Alejandría le permití creerlo para hablar contigo. La verdad es todavía más desconcertante y dudo que alguien me la creyese. Solo puedo recurrir a ti.

—¿Sí? —Ella, sensual, no se molestó por las confianzas que se tomaba el extraño al tratarla de tú; se puso de pie y se acomodó en el triclinio de él, le acarició el pelo y lo miró directo a los ojos, como si la fascinara el color azul—. ¡Decidme esa verdad, legionario rubio, estoy impaciente!

Cleopatra parecía encantada con la confesión porque le daba una dimensión sexual. Willem, en cambio, se sentía tan incómodo como si su madre o su hermana tratara de enrollarse con él.

Así que, sin poderse contener, inquirió:

—¿Pero tú no estás casada con el general Marco Antonio?

—Sí, ¿y qué? —Se sorprendió ante la audaz pregunta—. Tenemos una relación de igual a igual, en la que ambos somos libres de yacer con otros y con otras. Decidme, legionario rubio, ¿os atraigo?

—No soy romano ni legionario. —El delincuente se hallaba a punto de gritar, escandalizado, porque la reina le frotaba los músculos del pecho y de los brazos—. En realidad, debo confesarte que me siento muy incómodo con tus avances. Desde el futuro de dónde provengo eres una de mis mejores amigas y casi una hermana para mi exnovia.

Cleopatra se detuvo en el acto, y, en lugar de llamar a los guardias que la custodiaban, permitió que Will se sentase con las piernas hacia el suelo y que le explicara:

—Sé que no tienes por qué creerme, que suena a locura, pero yo vengo desde más de dos mil años hacia adelante —La reina lo escuchaba con cara de póker—. Danielle, mi expareja, puede ver a los muertos y también hablar con ellos. Así fue cómo te conoció o como te va a conocer. No sé qué tiempo verbal utilizar. Lo importante es que tu espíritu vive dentro del cuerpo de otra persona y trabajas con Danielle. Te has adaptado a tu nueva vida en el futuro y eres muy feliz. Estás casada con Christopher y lo amas más que a tu vida.

Efectuó una pausa, pero Cleopatra lo conminó con voz neutra:

—Proseguid.

—Algo pasó y los tres hemos dado con nuestros huesos aquí. —La voz del hombre sonaba a desesperación, y, si no resultase para cualquiera un desatino el argumento, el tono era convincente—. Lucio se cruzó conmigo en el desierto, no sé dónde has caído tú junto con Danielle. ¡Por favor, ayúdame a encontrarte y a encontrarla a ella! Es la madre de mis tres hijos y son demasiado pequeños como para perderla.

—Os soy franca, legionario guapo: ¡por Osiris que lo que me contáis resulta increíble hasta para mí! —Cleopatra soltó una carcajada—. Soy supersticiosa y creo en los prodigios, pero me resulta difícil de asimilar que me visite a mí misma. ¡¿Cómo podría aceptar algo así?!

—Muy sencillo: venimos del futuro y conocemos el futuro —le explicó él, seguro—. No sé en qué año estamos, pero sospecho que poco antes de que Marco Antonio y tú dispongáis de los territorios para vuestros hijos en una ceremonia en el Gimnasio. Si lo hacéis, a partir de ahí Egipto tal como lo conoces desaparecerá. Yo sé mucho del pasado, pero Danielle es historiadora y lo conoce a la perfección. Además, estás tú, ¿quién podrá decírtelo mejor que tú misma? No es tu cuerpo de ahora, pero sabrás reconocerte si le haces preguntas cuyas respuestas solo tú sepas.

—Os doy el beneficio de la duda. ¡Por Osiris que os ayudaré a encontrar a esas dos mujeres! —La reina se paró, decidida—. Pensamos hacer esa ceremonia, pero aún no se lo hemos dicho a nadie. Quizá conocéis ese dato porque es cierto que venís del futuro... Que quede claro que no digo que crea sin más todo lo que me contáis. Os ayudaré y veremos qué pasa.

—¡Genial! Porque, además de hablar con fantasmas, Danielle tiene otros poderes. Los animales salvajes la entienden y hacen lo que les pide, no corre ningún peligro con ellos —luego, alegre, añadió—: Por cierto, mi verdadero nombre es Willem Van de Walle. El país en el que nací se llama Bélgica, pero falta mucho para que exista.

Imaginó que al arribar a Alejandría le aplicarían mil tipos de torturas y preparó la mente y el cuerpo para afrontarlas. Pero ni en sus sueños más descabellados se le pasó por la cabeza que Cleopatra se prendase de él. Es más, todavía no sabía si ella pretendía ayudarlo o arrojarlo sobre el lecho y desgarrarle la ropa.

Tutankamón ayuda a Danielle a contactar con su abuela.

Y Da Mo, ¡al fin!, consigue una pista para saber dónde se encuentran.

Mientras, el mafioso es prisionero de los romanos y se suelta a hablar en latín.

Pero Willem no se esperaba la emoción que lo embargó al llegar a Alejandría.

Le parecía mentira poder visitarla.

Pero quien más lo desconcertó fue Cleopatra. ¡Si hasta intentó enrollarse con él!

Claro que, cuando le confesó que venía del futuro, se le quedó esta cara.

Pero lo importante fue que aceptó ir a buscar a Danielle y a su otro yo.

https://youtu.be/lp-EO5I60KA

1-Cleopatra. La última reina de Egipto, de Joyce Tyldesley. Editorial Ariel, S.A, Barcelona, 2008.

2- Cleopatra. Una reina en tres culturas, de Wolfgang Schuller. Ediciones Siruela, S.A, Madrid, 2008.

3-Cleopatra, de Ernle Bradford. Salvat Editores, Barcelona, 1995.

1-Revista Historia National Geographic, Nº165, 2/2018, Los judíos en Egipto. A la sombra de Moisés y también el artículo Pompeyo. El salvador de la república, Editor José Enrique Ruiz-Doménec, RBA, 2018, Barcelona.

2- Revista Muy Interesante, Nº 434, julio/2017, La oficina: todo comenzó en el Antiguo Egipto, G+J, 2017, Madrid.

https://youtu.be/7jKXXkLhuc8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top