16- El Rey Escorpión.

«Ya no os ocultaré mis pasiones secretas:

sé lo que soy; sé lo que sois».

Del diálogo de Cleopatra en la pieza de teatro La muerte de Pompeyo,

de Pierre Corneille[1],

(1606-1684).

—¿Qué pasa? —me pregunta Tutankamón y se me coloca al lado en la Fuente de Cleopatra—. ¿Estás triste?

Reconozco que me invade una cierta melancolía a pesar de que el ambiente es paradisíaco. No debería ser tan negativa si me hallo rodeada de palmeras datileras, cuyos aromas despiertan los sentidos. Y menos cuando he conseguido lo que más deseaba, una posible salida a nuestra situación.

—Un poco. —El brillo del fantasma rivaliza con el de la luz de la luna.

—Si quieres les aviso a los demás. —Gracias a nuestra influencia ha conseguido romper todas las barreras, incluidos los prejuicios relacionados con el género y las trincheras arcaicas del lenguaje—. Ya sabes, el sacerdote y Cleo me ven, les puedo decir que se reúnan aquí contigo.

—Te agradezco el gesto, amigo mío, pero no es necesario. —No quiero perturbar la alegría y el entusiasmo del resto.

—Entonces, dímelo —me apremia, comprensivo—. Sea lo que sea sabes que puedes confiar en mí.

—Lo sé. —Le doy una palmadita en el hombro y la cabellera ante este contacto se me eleva al instante, de modo que las gotas de agua me caen todas juntas sobre los ojos igual que si fuesen una cortina y me obligan a sacudirme como un perro mojado—. Es por el oráculo. Ellos se encuentran felices porque ahora sabemos que debemos dar con el dragón, pero yo solo tengo más dudas y más inquietudes. Se olvidan de que se trata de un ser mítico y que no existe en la realidad. Así que me siento responsable por haberles dado esperanza cuando lo más probable es que tanto Will como Cleo terminen con sus huesos aquí, porque no seré capaz de llevarlos de regreso.

—Entiendo. —Mueve de arriba abajo la cabeza y pone gesto enérgico—. En esto te pareces a mí cuando gobernaba como faraón el Alto y el Bajo Egipto, tiendes a atribuirte la responsabilidad de todo. ¡Pero no es culpa tuya, amiga! Cleo fue la que cogió el collar del escarabajo y Willem decidió seguirte sin pensar en las consecuencias. ¿No te parece que ellos dos son los más responsables?

Efectúa una pausa, me mira a los ojos y continúa:

—Tú sabes que mi padre, Ajenatón[2], abandonó sus deberes oficiales e ignoró a los dioses tradicionales. Incluso dejó de lado la obligación de mantener el maat, le daba igual el equilibrio. Tanto él como la reina principal, Nefertiti, se volcaron en Atón sin pensar en el bienestar de Egipto y de sus habitantes. Al volverle la espalda a Osiris les negaban a todos la posibilidad de acceder al reino de los muertos. ¡Los condenaban a vagar sin descanso! Incluso mi madre, Kiya, que era una de las reinas del harén, se dedicó en alma al mismo sacerdocio y se olvidó de lo demás. Construyeron la ciudad de Ajetatón[3] para rendirle homenaje a su único dios. De ahí no salía. Fue el primer faraón que no recorrió de punta a punta la tierra que había heredado y que permitió que la prosperidad se esfumase, solo por seguir el sueño de nuestro ancestro. Al final los templos de otros dioses fueron abandonados y con ellos desapareció la riqueza, pues allí también se encargaban del cultivo, de las canteras, de los barcos y del trabajo de los campesinos. ¡Ya no había a quién recurrir en caso de crisis! Las hambrunas se encadenaban unas con otras, de modo que en pocos años el poderoso Egipto de mi abuelo solo era un recuerdo lejano. A mi padre, enclaustrado en Ajetatón, poco le importaba. ¡Para él solo contaba Atón!

Vuelve a hacer una pausa. Clava en mí la vista para indicar que agregue algo si lo deseo, pero yo permanezco en silencio, fascinada con lo que me cuenta.

—Ese fue el Egipto que me encontré con apenas ocho años, después de que murió mi padre y quien lo sucedió, mi medio hermano mayor Semenejkara. Me sentía culpable por el daño que había hecho mi familia en la prosperidad del reino. Luego comprendí que no era responsabilidad mía, yo no había tenido voz ni voto en las decisiones del pasado, pero sí tendría el poder decisorio a partir de esos instantes. Y me ocuparía de que todo regresase a su curso normal y de que se restableciera el maat. Así que con Ay y Maya, los consejeros en los que más confiaba y que me guiaban entre las sombras que había dejado mi padre, me cambié el nombre que me habían puesto, Tutankatón, por el actual, Tutankamón. Con este proceder dejaba claro que servía al dios Amón. Y pronto los antiguos templos recuperaron el esplendor y el sacerdocio su importancia. Abandoné la ciudad que levantó mi progenitor y pronto las arenas del desierto la engulleron. Solo la recordábamos como si fuese un mal sueño. Instalé la corte en Menfis. E, igual que en el pasado, volvió a ser la capital administrativa del Alto y del Bajo Egipto. —se detiene, me contempla cariñoso y añade—: Tebas volvió a ser la capital religiosa y el maat se restableció, y, con él, la prosperidad. La única pena fue morir tan joven en una cacería y sin tener hijos. Mi esposa Anjesenamón era la tercera hija de mi padre y de Nefertiti. Y solo tuvimos dos pequeñas que nacieron muertas. Las enterraron conmigo y durante todos estos años, antes de que vosotras llegarais, me hicieron compañía.

Termina de hablar y me mantengo en silencio, conmovida por su historia. No necesito agregar nada, él me entiende. Por la mente me pasan a toda velocidad las imágenes de Amenhotep IV, un hombre al que el puesto de faraón le quedaba demasiado grande porque solo anhelaba dedicarse a lo que le gustaba y vivir en paz. Recuerdo los dibujos que iniciaron una técnica revolucionaria y desconocida hasta la fecha, que lo mostraban con el rostro y la silueta alargadas, el vientre y las caderas un tanto femeninas. También en el arte rompía con la tradición.

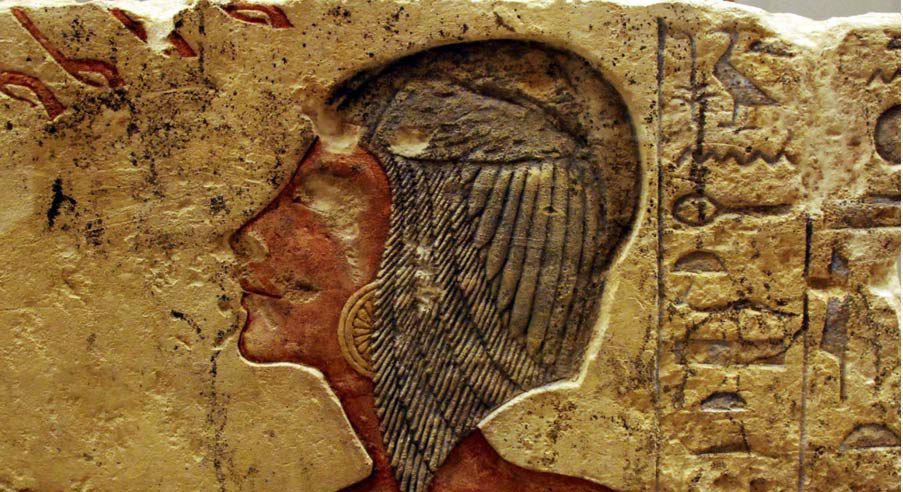

Me viene a la memoria el busto de Nefertiti y su belleza perfecta con la que nos deslumbra en el presente. Los rasgos afilados, la piel de color canela, el cuello largo como el de un cisne. Su hermosura opaca la de los frescos de Kiya, la madre de Tutankamón. Los reutilizaron, pero debajo se aprecia la cara redonda, la peluca a lo paje y los pendientes circulares.

—¡Tienes razón, amigo! —exclamo, convencida—. Dejaré de concentrarme en el pasado e invertiré mi energía en este presente para salir de él. Encontraré al maldito dragón, exista o no exista, y haré que todos regresemos a nuestra época.

—¡Así me gusta! —Tutankamón sonríe y bate las palmas—. Y, por supuesto, yo me iré con vosotros, deseo conocer ese futuro.

—Te encantará —asiento con la cabeza y luego agrego en broma—: Y si no te gusta te instalas en tu tumba del Valle de los Reyes y te dedicas a aterrorizar a los turistas.

—¿Hablando sola, Danielle? —Will se acerca, se pone de cuclillas ante la piscina natural, y, sin tocar la fuente, me devora con la mirada.

—Sola no, con Tutankamón. —Sin poder contenerme lleno las manos con agua y se la echo encima.

—¡Está calentita! —Y me observa seductor.

—Tan calentita como yo, corazón —le confieso y bato las pestañas.

—¡Pues habrá que hacerle caso a la invitación de la dama! —Se tira de cabeza y chapotea, luego se coloca junto a mí—. ¡Está perfecta, Danielle, qué placer!

—Creo que mejor me despido, yo aquí ahora mismo no pinto nada —susurra el faraón como si mi mafioso lo pudiese escuchar—. ¡Me voy con Cleo!

—Nos vemos después —lo saludo, pero me hallo pendiente del cuerpo musculoso y fornido de mi delincuente.

Se me pega al costado, como si yo fuese un imán y él un trozo de hierro. Y no me contengo. Me pongo frente a él y le ciño los brazos alrededor del cuello. Estos días hemos hecho el amor detrás de cada higuera, de cada palmera, de cada olivo, en nuestras tiendas. Y —casi, casi— detrás de cada duna de arena. ¡Nunca nos cansamos! Hemos jadeado y terminado muertos de sed durante las horas de calor extremo. Y acurrucados uno contra el otro durante las frías noches desérticas, mientras nos abrigábamos con nuestros cuerpos.

Le clavo la vista y le confieso:

—¡Jamás me cansaré de ti! —Lo beso apasionada y le degusto la boca con la lengua—. ¿Cómo llevábamos tanto tiempo separados? No me lo puedo creer. ¡¿Cómo nos pudo pasar algo así, amor mío?!

Mi mafioso —en lugar de contestarme con palabras que nos harían pensar en nuestros desencuentros— me ciñe contra él. Y me quita la tela empapada del vestido ligero que llevo puesto. Después se retira la túnica romana. Nos disolvemos uno en el otro, igual que si fuésemos granos de azúcar en la fuente. Siento su apremiante erección contra el vientre. La dureza extrema me indica que no está dispuesto a demasiados jugueteos, circunstancia de la que me alegro. ¡Me desea con desesperación!

Por eso me levanta en brazos y me coloca las piernas alrededor de su cintura. Lo beso con el amor y la pasión reprimida durante el lapso que estuvimos separados. Me froto contra él —ligera como una pluma— y podría quedarme sumergida en este líquido toda la vida si él me acompaña.

—Como sigas con esto llego al clímax ahora mismo —me musita en el oído y aprovecha para morderme el lóbulo de la oreja—. ¡Me enloqueces, Danielle!

—¡Loca me vuelves tú, mi amor! —Le cojo su parte más sensible entre las manos y la coloco dentro de mí.

Después de esto la poca charla coherente que hemos compartido llega a su fin y nos convertimos en los capitanes del barco de nuestra pasión. El mundo se vuelve gotas, marea, sacudidas. La atmósfera se llena de los suspiros profundos de mi delincuente y de los más agudos míos. Y pronto se convierten en gemidos y en gritos de placer. Nuestros sonidos exaltados parecen los del vigía de una galera al detectar tierra en la lejanía. Y compiten con el ulular de las lechuzas y de los búhos, pues nos transmutamos en criaturas salvajes y en puro instinto.

Mi delincuente sale de mí, me gira y me coloca la espalda contra el borde de la fuente con la finalidad de afirmarse para acelerar el ritmo. Me penetra con una estocada hasta el fondo y me traspasa el alma. Nos movemos tan rápido que, al abrir los ojos y contemplar las estrellas mientras titilan con fuerza en el cielo, me imagino que es la iluminación nocturna de los bomberos. Y esto me lleva a reflexionar que, aunque nos rociasen con cientos de mangueras antiincendios, no conseguirían separarnos. ¡Somos uno y conectamos en todos los sentidos, nunca nos alejarían!

—¡Te amo! —me murmura en el oído y el calor me sube y me recorre el cuerpo.

Pese a estar perdida en otra época, llego a cotas de pasión que jamás he alcanzado, tal vez porque nuestro primitivo entorno despierta en nosotros la naturaleza más instintiva. O porque me dejo llevar por mis sentimientos sin ninguna contención al ser solo dos. Me niego, una vez más, a pensar en Nathan.

—¡Y yo te amo a ti! —Jadeo, la fuerza de mis emociones me vence—. ¡No he dejado de amarte ni siquiera un segundo durante todo este tiempo!

Y con nuestra recíproca confesión llegamos al orgasmo. Pese al agua noto cómo se derrama dentro de mí y el placer se incrementa. Desearía sentirlo más cerca aún, que formara parte de mí y de mi piel, pero esto es imposible salvo que imite a Satanás y que lo posea. Pensar en nuestro enemigo y en cómo consiguió vengarse provoca que la piel se me ponga de gallina.

—¿Tienes frío, Danielle? —me pregunta, solícito, y me abraza más para proporcionarme su calor corporal.

Como el agua es tan cálida a esta hora mi temperatura aumenta casi hasta el punto de ebullición. Y me derrito con tanta dulzura. Pero no puedo pronunciar una respuesta sincera, pues reflejaría nuestro mayor temor: que el engendro se aparezca cuando más débiles somos. Intento ser positiva y me digo que tanto las brujas como el oráculo insistieron en que no puede hacernos daño porque rompería las reglas.

—Sí, tengo un poco de frío —miento para proteger nuestra felicidad.

Da un salto y sale de la fuente. Luego se inclina y me saca del agua. Así como nos hallamos —desnudos y mojados— me ciñe fuerte para que el aire de la noche no me haga tiritar.

—Ponte la ropa, vamos al lado del fuego —me ordena y yo le obedezco.

Es la única opción lógica, aunque me apetezca hacerle el amor una y otra vez. De llevar a cabo mi anhelo terminaríamos congelados.

Nos abrazamos y caminamos los cientos de metros que nos separan de los demás. Cleo se ha sentado sobre el suelo, al lado de la hoguera. Me echa una mirada de indulgencia que parece expresar «a ver qué haces con Nathan cuando regresemos al presente». Y, otra vez, me niego a rumiar acerca de esto. Ni siquiera estoy convencida de que retornemos a nuestra época. ¿Así que para qué desperdiciar la relación tan hermosa de la que disfrutamos? Poneos en mi lugar. Si pienso en el pasado me deprimo, si medito acerca del futuro me causa ansiedad. Entonces, ¿qué me queda? Disfrutar del presente como si no hubiese un mañana.

Hay que ser realista. Me niego a cargar el peso de sentirme culpable cuando nuestro matrimonio ha sido abierto desde el principio y los dos hemos tenido sexo con otras personas. Mi esposo siempre fue consciente del vínculo entre mi mafioso y yo, que se estrechó todavía más con el nacimiento de los trillizos. Seré auténtica como siempre, no negaré mis deseos como hice desde que rompimos nuestra relación.

Sobre la arena, al lado de mi amiga, se encuentra Samuel Rockrise. Pese a que el tiempo transcurrió de manera distinta —lleva diez años en el Antiguo Egipto— su atractivo permanece intacto. Es cierto que lejos está el magnate, el heredero más codiciado que conocía por las fotografías y por los reportajes de los periódicos, de los informativos y de las revistas del corazón. Lo curioso es que su personalidad se mantiene intacta y que las penalidades ni siquiera lo han rozado. Ni al vivir en el pasado dejó de ser un lobo para los negocios.

Después de caer cerca de Siwa y de encontrar el oasis, se estableció aquí y se dedicó a la venta de camellos. Y a organizar caravanas, las mayores fuentes de ingreso del lugar. Gracias a la fama del oráculo y a la afluencia de visitantes logró un cierto bienestar. Y, lo más curioso, formó un grupo secreto. Una especie de Bilderberg primitivo en el que todos los miembros se ayudan para conseguir los intereses comunes. Sin duda posee el magnetismo y el poder de convicción de su progenitor, y, como él no le hace sombra —ignora su paradero—, sacó provecho de los estudios de griego y de latín que le proporcionó su costosa educación. Y, encima, aprendió varios dialectos propios de la zona.

—Le he preguntado a Cleopatra y a Marco Antonio, pero tampoco saben nada de mi padre. —Me le acerco y me le siento al lado, pues ha hecho un hueco para mi mafioso y para mí y la fogata se ve tentadora.

—Quédate tranquilo. —Sonrío con la intención de proporcionarle una seguridad que no siento—. ¡Daremos con él, te lo prometo! Sabes que hemos venido para encontraros a ambos y ya hemos dado contigo.

Es la primera ocasión en la que una misión se resuelve por sí misma y sin hacer el menor esfuerzo, ya que el hombre se dio de bruces con nosotros. Soy optimista y pienso que con el patriarca podría recibir un regalo similar. Me convenzo de que los dioses me favorecen. Y, una vez soslayados mis reparos iniciales, empiezo a considerar la posibilidad de que el destino se empeña en la consecución de mis objetivos.

—He ido a Alejandría varias veces por trabajo y he aprovechado para buscarlo, pues a él lo obsesionaba Cleopatra —susurra solo para nosotros; el general Marco Antonio hace chistes y todos se los festejan a carcajadas, por lo que el comentario pasa desapercibido—. Donó millones de dólares en las investigaciones encaminadas a encontrar las tumbas de Cleopatra y de Alejandro Magno, aunque significase lo mismo que hallar el Santo Grial. Apuesto a que si ha caído por aquí está cerca de la reina para averiguar dónde la entierran cuando muera e intentar llevarse su cuerpo al presente. También puede que haya fallecido, es muy mayor. Soy su hijo, lo conozco como nadie.

—Te prometo que lo buscaremos con más insistencia en Alejandría y que no dejaremos piedra sobre piedra sin examinar. —Mi delincuente me respalda con la mirada y me propina un golpecito empático en la espalda que provoca que la sangre me circule más rápido y que anhele, de nuevo, hacerle el amor—. Si está vivo daremos con él.

De improviso, medito en algo en lo que no he pensado antes. ¿Y si al regresar nos ocurre lo mismo que a ellos y el tiempo en el futuro se ha fugado más rápido? Mis hijos serían mayores y quizá mi abuela no esté viva. El miedo me estruja el corazón. Vuelvo a sentirme débil y a merced de las circunstancias porque nada de esto depende de mí. Me tranquilizo al reflexionar que cuando nos encontramos en el interior de la Gran Pirámide corría en paralelo y al mismo ritmo. Con suerte seguiría así, no le daría entrada a los pensamientos intrusivos.

Eso sí, aún nos falta lo más complicado, encontrar el dichoso dragón. Enfoco la vista en Cleopatra antigua y en Marco Antonio, los dos se descostillan de la risa e ignoran el horrendo destino que les aguarda. Cleo insiste en que si no damos con la solución a nuestra encrucijada ella no se quedará de brazos cruzados. Que no soportará por segunda vez que Octavio mate a sus hijos o que los haga desfilar en el triunfo de Roma. ¿Y cómo podría obligarla a que observe cómo se suicida Marco Antonio y luego su otro yo? No la culpo porque también comienzo a plantearme si, dado los poderes con los que cuento, sería capaz de resignarme a ser una testigo impasible de los acontecimientos. Mi amiga dice que yo —al pasar por augur y hasta como diosa— debería influir sobre ellos para evitar que Cleopatra se inmiscuya en la política romana y que cree conflictos con los posibles aliados. Según ella tendría que demostrarles mis facultades para comunicarme con los animales y la de alterar los elementos. Y, así, nadie se opondría a mis vaticinios. Pero no dejo de repetirme que cambiaría nuestra historia, aunque de un modo más débil y con menor convicción. Porque me planteo que sí podría realizar pequeños cambios que no alterasen tanto la escena.

El runrún en mi cabeza no cesa. Y un interrogante resplandece en medio de tanta reflexión y se hace más y más grande. ¿Por qué si nos vemos obligados a permanecer en el pasado deberíamos resignarnos a que Octavio, el futuro emperador romano Augusto, arrase Egipto y nos arruine la vida?

Observo a mi mafioso, cuyo brazo me rodea la espalda. Se trata de un gesto primitivo con el que me reclama como suya ante los presentes. Will estaría de acuerdo en cambiarlo todo si me ve en peligro. Y comprendo que lo mismo haría yo por él. Porque es mi amante y mi Rey Escorpión.

[1] Fragmento extraído de la página 126 del libro de Edith Flamarion antes mencionado.

[2] Se llamaba Neferjeperura Waenra y era el faraón Amenhotep IV. Cambió de nombre cuando comenzó a rendirle culto en exclusiva a Atón, ya que los antiguos significaban «las transformaciones de Ra son perfectas» y «el único de Ra».

[3] Hoy se la conoce con el nombre de Tellel-Amarna y está situada en la ribera oriental del Nilo.

El faraón hereje trajo el cambio también en el arte.

Kiya, la madre de Tutankamón.

Tutankamón renunció al legado de su padre. Se cambió el nombre y la capital del Bajo y del Alto Egipto volvió a ser Menfis.

https://youtu.be/c4BLVznuWnU

Cleopatra, de Michel Chauveau. Alianza Editorial, S.A, Madrid, 2000.

Revista Historia National Geographic, Nº174, 8/2018, El tándem real que gobernó Egipto. Amenhotep III y la reina Tiy, Editor José Enrique Ruiz-Doménec, RBA, 2018, Barcelona. Eran los abuelos de Tutankamón.

https://youtu.be/8KjxJ2rOIsA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top