La quinta esposa: el rey se cobra una nueva cabeza.

Enrique VIII se casó con Catalina Howard el 28 de julio de 1540, el mismo día en el que ordenó que decapitaran al fiel Thomas Cromwell. Parecía un anciano mientras recorría el pasillo nupcial, pues arrastraba la pierna llagada con la ayuda del bastón.

Como buen psicópata, le daba igual el sufrimiento de quien tan bien lo había servido en sus intereses. Mientras el ministro se dirigía a Tyburn para que lo ejecutasen, el rey iba a Oatlands a encontrarse con su nueva amada. Del mismo modo en el que había decretado la caída del cardenal Wolsey por no conseguir que el papa anulase su matrimonio con Catalina de Aragón, ahora culpaba a Cromwell de haberlo convencido de que se casara con Ana de Cleves, «la yegua de Flandes».

Dicen que lo que sintió por Catalina Howard fue un flechazo en toda regla. Desde que la vio quiso saber más de ella y todo lo que le contaba su abuelastra y lord William Howard provocaba que los sentimientos crecieran. Enrique le escogió este lema: «Ninguna voluntad fuera de la suya».

El monarca tenía 49 años y Catalina Howard lo hacía sentir como un adolescente. Decían del rey que estaba «tan enamorado de ella que cuantas demostraciones de su afecto le hace le parecen pocas y la acaricia más que a las otras».

La ironía consistía en que al casarse con Catalina Howard —prima hermana de Ana Bolena— entraba de nuevo a formar parte de la misma familia. La llamaba su «rosa sin espinas», frase que grabó en una de las joyas que le regaló. El embajador francés informó del monarca que ninguna de sus anteriores mujeres «había hecho que gastara tanto en trajes y en joyas como ella hizo».

Catalina durante su reinado supo mantener un trato cordial con Ana de Cleves e intentó, sin éxito, acercarse a su hijastra, la princesa Mary. Parecía ser una reina modelo.

Gracias a su tío —el duque de Norfolk— Catalina Howard había entrado en la corte a fines de 1539. Era una chica bajita, más bien rolliza y de alrededor de diecinueve años. Su familia elogiaba «su pureza y honestidad», pero lo cierto era que ya había tenido por lo menos dos aventuras amorosas en el pasado.

Cuando tenía 13 años se enamoró de Henry Mannox, la persona que le enseñaba a tocar la espineta. Trataban de estar a solas y un día la duquesa lo pilló mientras acariciaba a su nieta. Lo despidió y poco después Catalina lo sustituyó en los afectos por Francis Dereham, pariente pobre de los Norfolk y el alma de las reuniones nocturnas.

En el gran establecimiento presidido por la duquesa se juntaban tantas chicas como para constituir un colegio. Todas tenían en común que querían divertirse y que no les interesaba para nada la práctica religiosa ni el estudio ni la disciplina. Cuando llegaba la noche la abuelastra se retiraba a dormir y Catalina les abría la puerta de su dormitorio a las damas y a los muchachos con una llave de la que se había agenciado a escondidas. Los varones eran parientes o conocidos que prestaban servicios en la propiedad en calidad de pajes o de caballeros. Llevaban al dormitorio golosinas recogidas de la mesa ducal y a medianoche cenaban todos juntos. Con el transcurso de las horas se iban recostando sobre los lechos de las damas —delante de las servidoras— y muchos hacían el amor.

Francis la conquistó, primero, con la técnica de echarse sobre la cama de la joven para conversar. De ahí enseguida pasaron a intimar bajo las sábanas. Cuatro años duraron estos amores y justificaban la pasión con una propuesta aceptada de matrimonio. Mannox, despechado, se vengó mediante el envío de una carta a la duquesa. En ella le aconsejaba que alguna noche fuese al dormitorio de Catalina. Ella le hizo caso y encontró a su nieta y a Francis abrazados y a los besos.

La duquesa le dio un golpe a Francis Dereham, una bofetada a Catalina y otra a John Butler, que se hallaba cerca. Cuando lord William se enteró de lo ocurrido, se enfadó mucho más con Mannox que con su sobrina. Y se negó a dar importancia a los chismes.

—Sois unas locas. ¿No podéis divertiros sin reñir? —increpó a las chicas.

Él no consideraba que porque Francis visitara a su sobrina todas las noches hubiese que darle más trascendencia al tema. El joven se fue a Irlanda para dedicarse a la piratería y hacer dinero, pero cuando volvió ella ya estaba enamorada de otro hombre.

Porque a Catalina —rebelde por naturaleza— no la detuvo el matrimonio con el rey, para ella un viejo sin el menor atractivo. Flirteaba con otros, pues el monarca como amante dejaba demasiado que desear. Para él el sexo era más que nada una forma de reproducción y la impotencia le impedía cumplir con regularidad. No es de extrañar que a finales del verano de 1541 la reina tuviera una relación seria con uno de los caballeros de los Aposentos Privados, Thomas Culpeper.

Thomas tenía más o menos su misma edad y era uno de los favoritos del soberano. Cuidaba que Enrique cumpliera con las prescripciones del médico, se ocupaba de los asuntos privados del monarca y lo distraía en todo momento. Cuando era niño incluso dormía en la cama real, una costumbre de la época.

Si bien la naturaleza de la nueva reina era confiada y generosa, el inconveniente radicaba en que en el mundo que vivía estaba rodeada de posibles chantajistas que recordaban su pasado. Joan Bulmer enseguida le exigió —dulce, pero con firmeza— un cargo en la corte. Con Francis Dereham ocurrió más de lo mismo: cuando regresó de Irlanda Catalina le advirtió que tuviera mucho cuidado con lo que decía y le consiguió un puesto cerca de ella. También se beneficiaron los dos hermanos y las dos hermanas de la joven.

La felicidad de la que disfrutaba el rey no favoreció la disminución de su naturaleza cruel, sino todo lo contrario. Poco después de la decapitación de Cromwell mandó ejecutar a seis doctores, de los que tres murieron en la horca y los otros atados a una estaca y quemados vivos. Catalina odiaba las penas impuestas e intentó oponerse a los decretos de muerte, pero su esposo no la escuchó. Ya Lutero había declarado en un folleto dedicado a su amigo Barnes que era inútil esperar que el rey inglés variase jamás su conducta.

Escribió acerca del monarca:

«El Señor Enrique quiere ser Dios y hacer lo que le viene en gana».

Un católico para informar al rey de la enorme injusticia escribió:

«Producía verdadera extrañeza el ver a los partidarios de dos bandos opuestos morir al mismo tiempo y más aún el oír que ninguno de ellos había sido juzgado ni sabía por qué se los condenaba».

Porque católicos y luteranos morían por igual. Después se suspendieron los juicios —el monarca ya había «limpiado la Torre de Londres»— y quería huir de la peste, que hacía estragos en la ciudad.

Enrique disfrutó de la vida matrimonial en el campo. Durante el otoño de 1540, como había engordado mucho, intentó adelgazar.

Marillac, que era diplomático y prelado francés, escribió en diciembre:

«El rey ha adoptado un nuevo sistema de vida. Se levanta entre las cinco y las seis, oye misa de siete y monta a caballo hasta la hora de la comida, o sea las diez de la mañana. Dice que se siente mucho mejor de salud que el invierno pasado en Londres».

En Woking salía todos los días al campo con sus halcones y por espacio de varios meses no se habló más que de las cacerías y de los banquetes celebrados en honor de la reina, a quien le gustaba la moda francesa igual que a Ana Bolena. Tanta diversión trajo un desenfreno tal, que fue necesario que circulara una orden para que se guardase la debida compostura en presencia de los monarcas.

Pero con tantos festejos de nada le servía el ejercicio, seguía engordando, al punto de que escribieron sobre él:

«Está muy grueso y bebe y come con tal exageración, que personas dignas de ser creídas aseguran que muchas veces mantiene por las mañanas una opinión totalmente opuesta a la que sustentaba la noche antes».

Pero no todo era un lecho de rosas. La princesa Mary se negaba a intimar con Catalina Howard, a quien culpaba de la ejecución de Cromwell. Y la reina estaba ofendida porque no le demostraba el mismo respeto que a sus predecesoras. Sí tenían en común que ambas no simpatizaban con la creación de una Iglesia Anglicana. La chica seguía la tradición católica de los Howard, y, al interponerse al avance, se ganó la enemistad del arzobispo Cranmer. De momento este se contentó solo con vigilarla.

Los católicos intentaban regresar a épocas anteriores y por eso anulaban el trabajo de Thomas Cromwell.

A principios de 1541 hicieron arrestar a:

1) Wallop, embajador inglés en Francia.

2) Thomas Wyatt, embajador en España.

3) Sadler, embajador en Escocia.

Y también a otros caballeros. Los acusaban a todos de ser enemigos del papa. Wyatt fue audaz, defendió sus opiniones, y la reina intercedió por él. En esta ocasión Enrique cedió.

Pero no estaba contento del todo porque Catalina no se embarazaba. Y este disgusto lo volcaba sobre los demás. Se quejaba, insultaba a sus súbditos diciendo que tenía un pueblo insoportable. Amenazaba con reducirlos a la pobreza extrema para que nadie se atreviera a oponerse a sus órdenes. También humillaba a los miembros del Consejo Privado. Decía que con el pretexto de servirle se aprovechaban en beneficio propio.

Y, como era típico en él, se volvió contra los que lo habían ayudado a condenar a Cromwell:

—Por medio de invenciones sin fundamento y de acusaciones falsas, me obligaron a dar muerte al servidor más cumplidor y fiel que jamás he tenido.

La reina había tomado a su servicio a la viuda de Jorge Bolena, lady Rochford, quien la ayudó a concretar sus amores con Thomas Culpeper. Y no se percataba de lo que ocurría alrededor.

Porque la vida sin complicaciones llegaba a su fin. Cranmer celebraba una entrevista con John Lassells —un protestante convencido que todavía lamentaba la caída en desgracia de Cromwell—, que era un empleado subalterno del palacio. En una conversación con su hermana María, servidora en la casa de la duquesa cuando Dereham y Catalina tenían relaciones, John le aconsejó que solicitase un puesto cerca de la monarca.

Ella le contestó:

—De ningún modo lo quiero. Aunque la reina me inspira gran compasión.

—¿Por qué? —inquirió el hermano.

—Pues porque es una mujer liviana, tanto por la vida que hace como por su propia conducta.

—¿Cómo es eso?

Y Mary le contó con lujo de detalles cómo Dereham se había acostado con Catalina entre las sábanas más de cien noches y que Mannox conocía una marca que ella tenía en una parte oculta del cuerpo.

Por supuesto Lassells le reprodujo la conversación al arzobispo Cranmer con pelos y señales. Este, sumido en una gran perplejidad, consultó el caso con Audley y con uno de los hermanos de Jane Seymour. Los tres hombres —contrarios a Gardiner y partidarios de Cromwell— coincidieron en que debían informar a Enrique de todo esto. Cranmer, siendo religioso, parecía la persona más adecuada para ponerlo al tanto.

La caída en desgracia de Catalina Howard comenzó a orquestarse el 2 de noviembre de 1541, mientras Enrique asistía a misa en la capilla del palacio de Hampton Court. Ambos habían regresado de una larga gira por el norte de Inglaterra y el arzobispo de Canterbury, Cranmer, actuando en representación del Consejo Privado del monarca, le reveló a este los turbios secretos de la vida privada de la reina a través de una carta donde describía las faltas del pasado de Catalina.

Las acusaciones eran ciertas, pues como te comenté antes había recibido una educación muy liberal en la mansión de su abuelastra, la duquesa viuda de Norfolk. Había mantenido relaciones íntimas con su profesor de música, Henry Mannox, y ella misma admitió luego que «al no ser sino una chica joven [...] le permití que manoseara y tocara las partes secretas de mi cuerpo». Además, había acordado un compromiso de matrimonio con Francis Dereham.

Con relación a Francis contó:

«Mediante muchos convencimientos me atrajo a su vicioso propósito y obtuvo, primero, yacer sobre mi cama con su jubón y calzas, y después dentro de la cama y finalmente yació conmigo desnudo, y me usó de tal modo como un hombre usa a su esposa, muchas y repetidas veces».

Había demasiadas pruebas de que Catalina no llegó virgen al matrimonio con Enrique y de que no estaba libre —según el derecho canónico— para contraer este enlace porque existía un compromiso entre ella y Dereham.

Estos hechos solo hubiesen tenido como consecuencia el divorcio, pero se supo que la joven mantuvo una relación sexual con Thomas Culpeper cuando ya era reina. Y que lady Rochford era la persona que organizaba los encuentros secretos. La dama algunas veces colocaba a Culpeper en la escalera excusada para que pudiese luego entrar en los aposentos de la soberana. Otras los hacía pasar a su propia alcoba y debía escuchar los lamentos y las quejas de Catalina porque tuvieran que acostarse en un «vil lugar».

La chica iba de Greenwich, a Lincoln, a Pomfret y a York mientras mantenía sus apasionados encuentros. Y en estos sitios era ella la que se escurría por las puertas y por las escaleras excusadas. Actuaba con la misma ingenuidad que en la casa de su abuelastra. Le aconsejó a Culpeper que si iba a confesar «no se acusara de lo que ocurría entre ellos, pues temía que, siendo el rey Cabeza Suprema de la Iglesia, pudieran llegar a sus oídos noticias de aquel comportamiento». Él le prometió que nada diría.

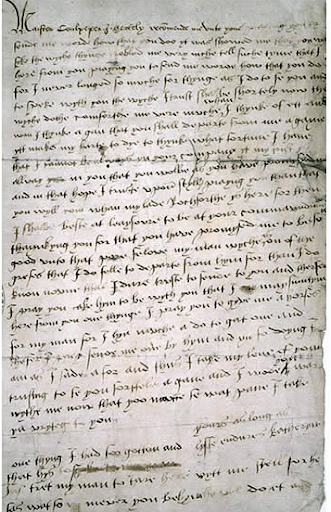

Le escribió una carta en la que le confesaba:

«Os ruego que me enviéis a decir cómo os encontráis. Me dijeron que estabais enfermo y jamás he deseado cosa alguna tanto como veros.

Mi corazón muere solo de pensar que no puede estar para siempre en vuestra compañía. Venid cuando esté lady Rochford, pues así me será más fácil estar a vuestras órdenes.

Os agradezco que hayáis prometido ayudar a ese pobre, mi criado, ya que, si él se marchare, no me atrevería a enviaros recado con ningún otro. Os ruego que le deis un caballo, pues yo no he podido conseguir uno para él; por lo tanto, mandadme uno para él; y con esto me despido, esperando veros de aquí a poco.

Ojalá estuviera yo ahora con vos para que vierais el trabajo que me cuesta escribiros.

Vuestra mientras dure la vida,

Catalina.

Olvidaba deciros una cosa y es que habléis a mi criado y le mandéis que se quede aquí, pues dice que hará lo que vos le ordenéis».

Cuando Enrique y Catalina llegaron a Hampton Court a fines de octubre, descubrieron que los esperaban problemas. La hermana del rey —Margarita— había muerto sin hacer testamento. Y Eduardo, el heredero al trono, tenía mucha fiebre. Encima, Cranmer se acercó al monarca durante la misa del Día de Difuntos, y, con gesto dolorido, le entregó al monarca la carta que lo haría descubrir la verdad sobre su esposa.

Justo el día anterior Enrique le había suplicado a su confesor que orase con él para dar las gracias a Dios por la «vida ordenada que llevaba». Cuando leía y releía el papel que le había entregado el arzobispo al principio pensó que era una calumnia. Mandó comparecer a Cranmer, quien sostuvo lo que le decía en la misiva como si fueran hechos probados.

Durante tres o cuatro días el soberano estudió el asunto con algunos consejeros de confianza, a los que dio orden de que buscaran a Dereham, a Mannox, a Lassells y a su hermana María para que los interrogaran con discreción. Mientras, a Catalina le ordenaron que no saliese de sus aposentos y despidieron a los músicos con el pretexto de que «no era momento oportuno para bailes».

La medianoche del 5 de noviembre Enrique deliberó con Southampton, con Russell, con Anthony Browne y con alguno más los pasos a seguir. Al domingo siguiente interrogaron a Norfolk. Enrique se trasladó a Londres. Allí el consejo se reunió a medianoche hasta las cuatro o las cinco de la mañana. Se repartieron las funciones de interrogar a los implicados. En cuanto a la reina, se acordó que la interrogasen Cranmer, Norfolk, Audley, Sussex y Gardiner.

Las pruebas demostraban que Catalina llevaba antes de casarse una «vida abominable, carnal, voluptuosa y viciosa». Con sus actos había «mancillado la regia sangre». Y con sus caprichos y con sus maniobras había minado los cimientos de la institución matrimonial. Enrique —un marido que le fue infiel a todas sus mujeres anteriores— era indulgente para sí mismo, pero muy exigente con los demás.

Norfolk no averiguó nada de la reina, por lo que le siguió Cranmer. Este le habló de su falta de méritos para el puesto que ocupaba y de la justicia de las leyes. Por último, de la misericordia y de la clemencia de Enrique. Procuraba conmoverla y que confesase. No fue necesario más.

Dijo más tarde el arzobispo:

«No hay hombre que no hubiera sentido compasión por ella al verla».

La angustia de la muchacha era tan grande que Cranmer tenía miedo de que se volviera loca y le empezó a hablar de la regia misericordia. Se desmoronó y le contó, hasta el crepúsculo, su vida antes de la boda con el rey.

El arzobispo todavía no tenía ninguna noticia sobre su romance con Thomas Culpeper. No indagó por su conducta después del matrimonio porque su idea era la de obtener el divorcio sobre la base de que existía un contrato matrimonial celebrado entre Catalina y Francis Dereham antes de la boda con el monarca. La joven negó que tal contrato existiese, pero reconoció que «sí había tenido trato carnal». Cranmer escuchó la llorosa confesión, luego la puso por escrito y ella la firmó.

Una hermana de Catalina estaba casada con Edward Bayton, quien tenía un puesto en el palacio. Cuando por la noche ella le refirió los acontecimientos, se dio cuenta del alcance y de la gravedad que podía tener la ingenua confesión. Así que de inmediato despachó un recado a Cranmer en el que le advertía que todo «lo conseguido por Dereham había sido por la fuerza». Francis Dereham, detenido en la Torre de Londres por piratería, contó lo mismo que la reina, de modo que todos estuvieron de acuerdo en que la hermana de John Lassells había dicho la verdad.

Al escuchar los hechos Enrique se sintió un hombre engañado y se puso a llorar y a dar rienda suelta al dolor. Estaba abrumado y parecía que había envejecido muchos años de golpe. Se sentía tan mal que abrió sus sentimientos al consejo. Pero la angustia no acababa ahí...

La hermana de Lassells había hablado acerca de una camarera llamada Tilney, que era empleada de la duquesa. Cuando la interrogaron habló de Marget Morton, y, a su vez, cuando le hicieron preguntas a esta, los informó acerca de Culpeper.

Dijo la camarera:

—Yo jamás desconfié de la reina hasta que un día en Hatlleld, en que la vi mirar al señor Culpeper desde su ventana de un modo tal que no pude menos de figurarme que existía amor entre ellos.

Esto era lo que Catalina temía. Antes de que pudiera advertir a Thomas Culpeper para que se pusiera a salvo, ya lo habían encarcelado en la Torre de Londres.

Marillac —que era la salsa de todos los líos— envió informes a París en los que relataba los acontecimientos con pelos y señales. Dijo que Norfolk le había comentado que su sobrina «se había prostituido con siete u ocho personas», aunque más tarde le aseguró que en el interrogatorio no había sido probado más que lo referente a Dereham. Le participó al francés que la reina «se niega a comer y a beber y llora como una loca, al punto que tienen que apartar de su lado cuantos objetos le podrían servir para adelantar su muerte».

Pero en Norfolk no había ninguna compasión para su sobrina. Decía que era Enrique quien le inspiraba lástima y los ojos se le llenaban de lágrimas al hablar de él. El rey se hallaba tan apenado que nunca volvería a casarse.

Cuando el soberano se enteró de los amores de su esposa con Culpeper, no volvió a verla, pero decían que su corazón no se endureció ni se volvió contra ella. Chapuys supo el 19 de noviembre por Southampton que el monarca estaba dando pruebas de una paciencia y de una bondad que a estas alturas nadie esperaba de él. Mucho más que los parientes de Catalina, entre ellos Norfolk, quien había dicho que «su deseo era que la reina fuese quemada». En lugar de eso la enviaron a Syon, un antiguo convento, donde la vigilaban cuatro mujeres y algunos hombres. Mientras, Enrique se trasladó al campo para distraerse de los problemas.

Chapuys, el embajador español, escribió con cinismo del monarca:

«Este rey ha sentido mucho lo ocurrido con la reina, su esposa, y ha demostrado mucho más dolor al perderla que ante las faltas, la muerte y el divorcio de sus otras mujeres. Se conoce que este es un caso parecido al de la mujer que lloró más amargamente la muerte de su décimo esposo que la de todos los anteriores juntos, aun cuando habían sido maridos excelentes; pero era porque siempre que enterraba a alguno de los nueve primeros estaba ya segura de que tenía otro en puertas y hasta la hora presente el rey no ha formado un plan ni expuesto una preferencia».

Con Mannox y Dereham detenidos en la Torre de Londres y con Catalina en Syon era imposible que Culpeper se librara de un destino similar. Los ministros continuaban con las investigaciones porque temían que hubiese en marcha alguna conspiración. La vieja duquesa de Norfolk por las dudas escondió su dinero —conocía muy bien la codicia de Enrique— y abrió los cofres de Dereham y quemó todos los papeles. La mayoría eran baladas y cartas. Este proceder despertó sospechas y la detuvieron. También a su hija, a su hijo y a nueve criados.

Dereham y Culpeper comparecieron ante el tribunal especial el 1º de diciembre. Los hermanos de Catalina y los parientes de Culpeper creyeron que lo más prudente era demostrar una completa indiferencia por el proceso. Se dedicaron a pasear por Londres. Y Norfolk, que formaba parte del tribunal, se reía y bromeaba durante la vista. Leyeron ante los jueces la confesión firmada por la reina. Francis Dereham admitió la existencia de una absoluta intimidad, que justificó por la promesa de matrimonio. Lo condenaron al delito de Alta Traición. ¿Cuál era la pena? Morir en Tyburn ahorcado, cortado en canal, quemado y decapitado. Y la misma sentencia le correspondió a Thomas Culpeper.

Culpeper le dijo al tribunal:

—Señores, no procuréis saber sino que el rey me arrebató lo que yo más quiero en el mundo. Y aun cuando me matéis he de decir que ella me ama tanto como yo a ella, aun cuando hasta la hora presente nada malo haya ocurrido entre nosotros. Antes de que el rey se casara con ella yo pensaba hacerla mi esposa y cuando supe que esto no podría ser estuve a punto de morir. Todos saben lo enfermo que estuve. La reina, viendo mi tristeza, me demostró interés y entonces yo, tentado por el demonio, me atreví un día, cuando bailaba con ella, a entregarle una carta, a la que ella contestó dos días más tarde diciendo que buscaría un modo de complacerme. Yo no sé nada más, señores; lo juro por mi honor.

Hertford le replicó:

—Habéis dicho lo bastante para perder la cabeza.

Durante los diez días posteriores a que se dictara la sentencia sometieron a los condenados a continuos interrogatorios y careos, pero no pudieron extraerles nada más. Dereham pidió «que se le conmutase la pena», pero el rey creyó que «no merece esa gracia». Con relación a Thomas Culpeper el consejo decidió que en Tyburn «solo perdiese la cabeza». El día 19 los ejecutaron.

Mientras se preparaba la vista Enrique conservaba la calma. Pero a medida que el tribunal descubría nuevas pruebas de los delitos de Catalina se desequilibró. Un día, mientras lloraba, gritó que la iba a matar. Los consejeros creían que se había vuelto loco.

El rey chillaba:

—Esa mujer malvada no gozó nunca tanto con sus amantes como va a sufrir a la hora de la muerte.

Volvía a romper a llorar y a quejarse de que había esperado que Catalina fuese su consuelo en la vejez. Y les echaba a los ministros la culpa de haber tenido tan mala suerte con sus mujeres. Luego se puso de pie y pidió que le trajeran los caballos. Nadie sabía qué pensaba hacer. Los ministros, asustados, intentaron tranquilizarlo. Le dijeron que estaban dispuestos a tomar cualquier acuerdo, a promulgar cualquier ley y a inventar cualquier recurso con tal de protegerlo de la «liviandad de aquella mujer», pero no hubo modo de retenerlo.

Marillac le escribió al rey francés:

«Se ha marchado a un lugar situado a veinticinco millas de aquí y sin más compañía que la de algunos músicos y la de otras personas, que le ayudarán a pasar el tiempo».

La ausencia de Enrique no significaba que se alejara del todo del consejo. La ejecución de Ana Bolena le había dado unas cuantas enseñanzas acerca de la opinión pública y estaba decidido a que no volviese a suceder. Por eso se enteraba de hasta el último detalle de la causa que se seguía contra la reina. Los acusados habían sido juzgados en público e invitó a los jurados de los lugares que visitó a dar su opinión. Todo lo referente a la detención de Catalina por Edward Bayton —que también había intervenido contra Ana Bolena—, las preguntas que se le debían hacer a la anciana duquesa de Norfolk, el inventario de los bienes de Catalina —todo, en definitiva— pasaba por sus manos. En el caso de Ana Bolena él había precipitado el castigo. Ahora, en cambio, quería que la responsabilidad del proceso recayese en el Parlamento.

Enrique, solitario y sin más diversión que la caza, iba de un palacio a otro. Envejeció mucho y se hallaba «triste, pensativo y dando suspiros». Leía obras devotas y señalaba los pasajes que más le impresionaban.

Entre ellos, el versículo de la Biblia que decía:

«Hijo mío, ¿por qué buscar placer en una ramera?»

Catalina, por su parte, desde que la interrogaron sobre Thomas Culpeper reconoció el coqueteo, pero negaba que hubiera cometido adulterio. Lady Rochford, en cambio, lo confesó todo.

Con respecto a la reina a fines de enero le escribió Chapuys al emperador:

«Está un poco más gruesa y más linda que nunca».

También le dijo que se preocupaba de sus trajes y que se mostraba tan imperiosa como cuando estaba en la corte, pero que aquella animación ocultaba un fondo de preocupación y de tristeza porque suponía que la condenarían a muerte. Creía merecerlo y solo pedía que «la ejecución se llevara a cabo en privado y no a la vista del público».

La aceptación de este destino se debía a sus sentimientos hacia Culpeper y a que no podía perdonarse su falta de sinceridad. Era como si se quisiese inmolar a causa de este trágico amor para ir con su amante fallecido. No habían podido estar juntos en vida, pero sí en la muerte.

Muchos no entendían la ingenua espontaneidad de Catalina. Ignoraban que se trataba de una muchacha que siempre había hecho su voluntad y demasiado joven para comprender las complejas leyes del instinto de conservación y los peligros de la sinceridad. Hasta Enrique se había cansado de llorar y organizaba banquetes a los que invitaba a cincuenta chiquillas para que lo distrajeran.

Por eso cuando el rey le otorgó permiso a Catalina para que demostrase su inocencia en el Parlamento, ella no hizo el menor esfuerzo por preparar los alegatos. Se entregó a la misericordia del monarca y reconoció que merecía la muerte. Recién cuando sir John Gage se presentó en Syon y le pidió que se preparara para marchar a la Torre de Londres se dejó dominar por los nervios.

Se sujetó a todo lo que encontraba a su paso mientras tironeaban de ella y con angustia gritaba:

—¡No! ¡No!

Pero las lanchas la esperaban. Se embarcó —lloraba a lágrima viva— y consiguió serenarse antes de arribar a la torre. Una barca grande en la que iba Southampton y otros miembros del consejo precedía el cortejo, luego la de Suffolk con sus servidores y por último la de la reina.

Desde que Kingston había muerto regentaba la Torre de Londres sir John Gage, quien le permitió que lady Rochford se le acercara. Catalina el viernes volvió a perder la calma al pensar que Thomas Culpeper, antes de morir, había estado prisionero allí. Y no cesaba de llorar y de atormentarse. Para que recuperase la serenidad postergaron la ejecución unos días. El domingo por la tarde Cage le comunicó que se preparara para morir a la jornada siguiente.

Aquella noche la joven pidió que le mostraran el tajo que utilizarían para la ejecución. Quería analizar cómo colocar la cabeza. Se lo permitieron y ensayó con él.

El 13 de febrero de 1542 colocaron el cadalso en el mismo sitio en el que ejecutaron a su prima Ana Bolena. Todo el consejo, menos el duque de Norfolk, se congregaron a la mañana en el lugar de la ejecución.

Un español anotó las últimas palabras de Catalina:

—¡Hermanos! Os juro por el viaje que ahora mismo he de emprender que yo no he faltado al rey. Ahora bien, es cierto que antes de que el rey se fijase en mí yo amaba a Culpeper, ¡y ojalá hubiese accedido a lo que él me rogaba que hiciera!, pues cuando el rey quiso hacerme suya, Culpeper quería que yo dijese que estaba comprometida a él. Si lo hubiera hecho no moriría ahora de esta muerte, ni tampoco él hubiera perecido. Más me hubiese valido tenerle por esposo que ser dueña del mundo; pero el ansia de grandeza me cegó, y puesto que la culpa es mía, justo es que también lo sea el sufrimiento. Mi mayor dolor es que Culpeper haya tenido que morir por mi causa —efectuó una pausa y le ordenó al verdugo—: Os ruego que os deis prisa.

Este se postró ante ella para pedirle perdón.

Catalina con mirada enloquecida le gritó:

—Muero siendo reina, pero hubiera preferido morir siendo esposa de Culpeper. ¡Dios tenga misericordia de mi alma! Buena gente, os ruego que oréis por mí. —Más humillación no podría sentir Enrique, está vez sería imposible que su excelente opinión sobre sí mismo lo engañara.

Catalina cayó de rodillas y empezó a rezar. El verdugo le dio un tajo en el cuello y la sangre salió disparada. A continuación le tocó el turno de morir a lady Rochford.

Eustace Chapuys, el embajador del emperador, con posterioridad a la ejecución de la reina le escribió en una carta que el monstruoso viejo rey, que ya mostraba signos prematuros de senilidad, se quedó desamparado y cegado por las lágrimas cuando el sonido del cañón de la Torre de Londres le informó que su quinta esposa había sido decapitada.

Luego, de improviso y como era habitual en él, Enrique cambió de humor. Celebró un gran banquete con las damas a su alrededor y festejó el Carnaval con más comilonas.

Catalina Howard (1523-1542). Se cree que es ella, pero no hay seguridad porque se quitaron todos sus retratos después de la condena.

Carta de Catalina a Thomas Culpeper.

Posible retrato de lady Rochford, cómplice de Catalina y viuda de George Bolena, el hermano de Ana.

Si deseas saber más puedes leer:

📚Cuatro príncipes. Enrique VIII, Francisco I, Carlos V, Solimán el Magnífico y la forja de la Europa moderna, de John Julius Norwich. Ático de los Libros, España, 2020.

📚Enrique VIII y sus seis mujeres, de Francis Hackett. Editorial Juventud, Barcelona, 1937.

📚Enrique VIII, edición dirigida por Carlos Campos Salvá. Cinco ECSA, Buenos Aires, 2005.

📚Enrique VIII, de Philippe Erlanger. Salvat Editores, S.A, España, 1986.

📚Francisco I de Francia, de Francis Hackett. Editorial Diana, S.A., México, 1959.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top