14- ENRIQUE VIII, EL REY QUE ASESINABA A SUS ESPOSAS.

Enrique VIII fue un rey perverso y manipulador, que apuntaba maneras desde que subió al poder, nada de lo que aparece en la novela resulta exagerado. Y, con los años, cada vez se comportó de un modo más cruel.

Eduardo IV murió en 1483. La sucesión por su hijo Eduardo V —de doce años— provocó una escaramuza en el gabinete, que constituyó el preludio al último episodio de la Guerra de las Dos Rosas. Este fue un conflicto que duró treinta años y que aniquiló a la cuarta parte de la población de Inglaterra, la mayoría pertenecientes a la nobleza.

Empezó una lucha por el control del gobierno entre Elizabeth Woodville —la madre del rey niño— y su tío Ricardo, hermano menor del monarca fallecido. Este convenció al Parlamento de que lo nombrara rey, pues alegó la ilegitimidad del muchacho. El modo mezquino de hacerse con la corona constituyó una fuente de disgustos, porque enseguida tanto Eduardo como su hermano desaparecieron y nunca se supo nada de ellos. Siempre se dijo que Ricardo mató a sus propios sobrinos. Si quieres profundizar, puedes leer el tip que he escrito sobre los príncipes asesinados en la Torre de Londres.

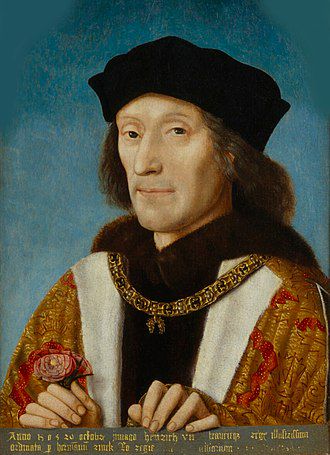

La forma que tenía Ricardo III de contrarrestar la oposición era con el hacha más que con la ley. Cuando el representante de la casa rival de Lancaster —Enrique Tudor, padre de Enrique VIII— llegó de Francia en 1485, encontró el terreno abonado para sus reivindicaciones y apoyo suficiente como para ganarle la batalla de Bosworth y la misma corona.

Con el rival muerto, Enrique no perdió el tiempo en convencer a nadie de la evidencia de que él y sus herederos representaban la auténtica línea de la realeza inglesa y comenzó a gobernar como Enrique VII. Era una pretensión que no se podía probar ni a través de la genealogía ni de la ley, aunque no fue necesario hacerlo porque el Parlamento se mostró tan de acuerdo como en el caso de Ricardo. Y cuando Enrique se casó con Elizabeth de York —la hija mayor de Elizabeth Woodville y Eduardo IV—aplacó algo la latente oposición que aún existía. Además, para cuidarse las espaldas encerró en la Torre de Londres al heredero de York —el joven conde de Warwick— y privó a la Rosa Blanca de su dirigente natural.

Las aspiraciones al trono de Enrique VII se basaban en que por parte de su madre —Margarita Beaufort— descendía de Juan de Lancaster, tercer hijo de Eduardo III Plantagenet y padre de Enrique IV.

La rama paterna tenía menos lustre, pero era mucho más pintoresca. Su bisabuelo, un galo de origen humilde, fue perseguido tras ser acusado de asesinato. El abuelo Owen Tudor era escudero galés y tuvo un golpe de suerte cuando entró a trabajar al servicio de la reina Catalina de Valois como secretario y músico. Ella era hija de Carlos VI de Francia y había enviudado de Enrique V de Inglaterra. Ambos vivían en el castillo de Windsor, con el trato continuo se sintieron atraídos y pronto se convirtieron en amantes. Tuvieron cinco hijos antes de que los descubrieran.

Tanto la corte inglesa como la francesa se sintieron ofendidas. Los enamorados alegaron que un sacerdote los había casado en secreto, pero nadie les creyó. Si le hubieran creído la situación de Owen Tudor hubiera empeorado porque el hecho de que un plebeyo se atreviera a desposarse con una reina era impensable. A Catalina la recluyeron en un convento y a Owen lo encarcelaron.

El hijo de Catalina de Valois y de Enrique V —Enrique VI— le perdonó la vida por ser el amante de su madre y lo liberó. Owen le juró fidelidad y combatió de su lado contra los York en la Guerra de las Dos Rosas. Los yorkistas capturaron a Owen y lo ejecutaron, pero su estirpe consiguió reinar en Inglaterra durante más de un siglo.

El rey nombró al hijo mayor de Owen, Edmundo, conde de Richmond y este poco después también murió combatiendo a los yorkistas. Pero antes de fallecer le había dado tiempo de casarse con Margarita Beaufort y de dejarla embarazada. Los Beaufort descendían de Juan de Gante, eran bastardos legitimados. El hijo póstumo sería Enrique VII, quien pasó su infancia en el país de Gales y más tarde se refugió con su tío Jasper en la corte de Bretaña.

Si Enrique VII fue capaz de fundar una dinastía que gobernó Inglaterra durante más de un siglo se debió a su muy desarrollado sentido de la oportunidad y al carácter de los tiempos que corrían. Hacia 1485 había una mayoría de magnates que se consideraban a sí mismos yorkistas, pero que cansados de tantas guerras estaban dispuestos a poner la seguridad por encima de la aventura de un nuevo conflicto. Y este sentimiento se extendía todavía más entre los terratenientes que no pertenecían a la nobleza y entre los mercaderes, todos los cuales gozaban de bienestar y se enorgullecían de su influencia local. En definitiva, la subsistencia les interesaba más que la lealtad a los principios.

A estos hombres se ganó Enrique VII con medidas orientadas a acabar con los ejércitos privados de vasallos, a terminar con la intimidación a los jurados, a proteger las posesiones, los contratos y el orden público por medio de tribunales directamente responsables ante la corona. Ellos fueron los que le sirvieron de buena gana como jueces de paz en los condados y quienes le prestaron su voz cuando alguna rara vez los llamaba a Londres a sentarse en el Parlamento.

No obstante, aún existía una oposición latente. Lambert Simmel se hizo pasar por el conde de Warwick —que seguía encarcelado en la Torre de Londres— y reunió alrededor de él tanto desafecto a Enrique que este tuvo que extirparlo en una batalla —la de Stoke de 1487—, en la que lo apresó. Más adelante Perkin Warbeck se hizo pasar por el hermano de Eduardo V —duque de York— y supuso una amenaza más grave y mucho más duradera.

Los problemas de Enrique VII no eran solo de orden interno, pues Warbeck obtuvo primero el apoyo de Francia, después el de Holanda y luego el del Sacro Imperio Romano Germánico, el de Irlanda y el de Escocia. Perdió porque confió su estrategia a los hombres de Cornualles al creer que le proporcionarían un ejército, lo que no sucedió. Cuando se rindió en 1497 llevaba una carrera de impostor de seis años. Veinticuatro meses más tarde, Enrique seguía tan preocupado con las conspiraciones contra su régimen que lo ejecutó junto al conde de Warwick.

Por aquel entonces Enrique VII se sentía libre para hacerlo porque había tomado medidas para protegerse por medio de un anillo de alianzas extranjeras. En el Tratado de Medina del Campo, de 1489, su hijo Arturo —de dos años— se comprometió en matrimonio con Catalina de Aragón, la hija menor de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón. El Tratado de Étaples con Francia, de 1492, puso fin al apoyo que Enrique había prestado a la lucha de Bretaña por su independencia. ¿Por qué la había apoyado? Por sus pretensiones al trono francés y porque era un medio seguro de mantener la piratería alejada del canal. En 1496 un acuerdo de paz con Holanda redujo el peligro que suponía que los Países Bajos apoyaran a un pretendiente que surgiera de allí, sin que por ello afectase la continua rivalidad económica. Y castigó a Irlanda por haber apoyado a Warbeck. Para ello promulgó en Drogheda —en 1494— la Ley Poyning, que en teoría subordinaba Irlanda por completo a la corona inglesa. En 1502 concertó el matrimonio entre su hija —la princesa Margarita— y Jacobo IV de Escocia.

Respecto a los asuntos internos, el reinado de Enrique VII se caracterizó menos por los acontecimientos que por los procesos. El rey actuó como un buen administrador más que como un innovador constitucional o que como un propietario ostentoso. Incluso los estatutos de sus parlamentos redactados con más rigor —como el acta de retención de 1504— no pasaron de ser una modificación de la legislación ya existente.

En cuanto a su personalidad, Enrique VII era un déspota solitario. Urdía innumerables intrigas y sabía combinar la astucia y la violencia frente a la hostilidad armada de sus adversarios. Esto le permitió ejercer un poder dictatorial que solo su dinastía pudo ejercer en Inglaterra. Y lo utilizó sin contemplaciones. Comprendía que en la nueva época el arma más absoluta era el dinero y por eso renunció a buscar en la guerra una gloria azarosa y puso todo su poder al servicio de su codicia.

Si bien llenó la Torre de Londres con la mayoría de los nobles supervivientes y multiplicó los patíbulos, se esforzó más por llenar las arcas que por eliminar a sus adversarios. El embajador veneciano —Quirini— escribía que sus riquezas antes habían pertenecido «a los principales duques y señores que él mismo había condenado a muerte».

También el diplomático escribió:

«Este rey tan rico tiene a sus órdenes en todo el reino a solo diecinueve señores, entre duques, condes, marqueses y príncipes. Antes tenía muchos más, pero para afianzarse en el trono, los ha reducido a tan bajo número».

Según este embajador el rey «no fue detestado, pero tampoco amado».

Otro diplomático veneciano dijo:

«Fue un príncipe muy prudente, muy justo y muy astuto. De no mostrarse tan propenso a la avaricia, habría sido superior al mayor, al más justo y al más invencible de los príncipes».

Lo cierto es que consiguió imponer un poder despótico, pacificar los revueltos estados ingleses y afirmar su presencia en Europa. Acumuló el dinero suficiente como para situarse en pie de igualdad con príncipes cuyos territorios, ejércitos y rentas eran tan altos que no podían compararse con los suyos. Encarnaba la perfección de la inteligencia positiva, lenta y progresiva, el espíritu práctico que permitiría a Inglaterra desempeñar un papel tan personal en la mutación del mundo que pronto se produciría.

Enrique VII y Elizabeth de York tuvieron siete hijos, pero tres murieron al nacer o a edad muy temprana. A su hija Margarita la reservó para el rey de Escocia. Desde el nacimiento del primogénito —Arturo— el rey se dedicó a analizar con quién le convendría contraer una alianza. El mejor partido era Catalina de Aragón, la hija de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, los reyes de España. La simple aceptación del compromiso significaba reconocer a la reciente dinastía Tudor por parte de uno de los linajes más antiguos, los Trastámara.

Cuando los dos países comenzaron las negociaciones para la boda, todavía la Reconquista no había concluido y Cristóbal Colón aún no había descubierto América. Enrique VII era muy codicioso y avaro en extremo, así que dio la orden a los embajadores de que exigieran una dote descomunal a los padres de Catalina. Los reyes españoles no se sorprendieron, conocían la mezquindad del soberano inglés. Este actuaba como ministro de finanzas porque no delegaba el tema del dinero en nadie, cuidaba con obsesión su bolsa y anotaba hasta el más mínimo gasto. En la demanda a los españoles dejaba constancia del privilegio que significaría para la infanta Catalina casarse con el príncipe de Gales que sería el heredero al trono, pero Isabel y Fernando no se engañaban. Inglaterra por aquel entonces figuraba en el noveno puesto entre las potencias europeas y el único atractivo para una alianza lo constituía el odio visceral de los ingleses hacia los franceses.

Las tratativas se extendieron durante casi tres lustros. El primer acuerdo se firmó en 1489 y ocho años más tarde se celebró una ceremonia oficial cerca de Oxford, con el embajador español como representante de Catalina. Y ella recibió el título de princesa de Gales. En 1499 se realizaron otras dos ceremonias. Recién en agosto de 1501 la novia —de dieciséis años— zarpó desde La Coruña. La escoltaban seis barcos, que un mes más tarde fondeaban en Plymouth. Llevaba la cara cubierta por un velo que no permitía distinguir las facciones. Se trataba de una costumbre árabe que las jóvenes españolas habían mantenido después de la Reconquista.

Cuando Enrique VII fue a darle la bienvenida y la vio cubierta se preocupó —temía que fuese deforme— e insistió en verle el rostro. La dama de compañía de la infanta le explicó que el velo en público era por una cuestión de pudor, pero el futuro suegro insistió y Catalina se quitó el velo. El rey, Arturo y el resto de la comitiva quedaron maravillados.

Arturo Tudor murió al poco tiempo del matrimonio —a causa de la enfermedad del sudor inglés o por la tuberculosis— y su hermano menor tomó su lugar, aunque Enrique VII dilató durante muchos años el tema y fue hacia adelante y hacia atrás. Después de que enviudó de Elizabeth de York, incluso, intentó casarse él mismo con Catalina.

A lo largo de la espera que le tocó padecer a la muchacha, el futuro rey Enrique VIII siempre la visitó bajo la vigilancia de sus chaperones y conversaban en francés, en español o en inglés. Así, pasó de la admiración al afecto. Unos sentimientos que él sabía correspondidos y a los que se le unía la atracción física. Las charlas se volvieron más espontáneas y Enrique se refería a la joven como «mi consorte más querida y amada, mi mujer la princesa». En su imaginación caballeresca la veía como una princesa prisionera a la que debía liberar y por eso le aseguraba que no importaba lo que su padre dijera, él no se comprometería con otra mujer. Su actitud fue lo que ayudó a Catalina a soportar la incertidumbre sobre el matrimonio, que se prolongó durante siete años.

La vida del futuro rey Enrique VIII tampoco fue fácil. Cuando adolescente lo comparaban con Apolo. Era un cazador empedernido, un excelente arquero, amaba la lucha, el tenis, las justas, los torneos, la esgrima y componía romanzas, tocaba varios instrumentos, cantaba muy bien y brillaba en el baile. Era tan religioso como su madre Elizabeth y como su abuela Margarita Beaufort y no temía discutir con los teólogos, que se maravillaban de sus opiniones.

Pero en 1508 su padre lo confinó y su vida se convirtió en un castigo. Quizá veía a su hijo demasiado lleno de vitalidad y muy admirado y temía que le hiciera sombra o que iniciase una guerra civil contra él. También se decía que tenía miedo por su salud, que la vida del príncipe de Gales era muy frívola y que por eso lo encerró en el castillo de Richmond, la residencia habitual del progenitor.

Lo peor era que nadie podía acceder a sus habitaciones sin pasar por las del rey. La prohibición era especialmente rigurosa con el embajador español. Preceptores y guardias lo vigilaban para que no traspasara los límites del parque. En público, el joven no debía dirigirle la palabra a nadie y ninguna mujer podía acercársele. Solo se escuchaba su voz si el soberano le preguntaba algo. Tampoco se molestó en enseñarle cómo gobernar. Esta conducta de Enrique VII hizo que muchos se preguntasen si estaba bien de la cabeza.

En 1509 el padre murió. Enrique VIII —de diecisiete años— entró en posesión indiscutida de una herencia que incluía un experimentado núcleo de consejeros y de burócratas, un tesoro lleno, una sociedad que, si bien violenta y criminal, no era rebelde. Y un peso modesto, aunque reconocido en el concierto internacional. Cumplió la supuesta promesa que le hizo a su progenitor en el lecho de muerte: casarse con Catalina de Aragón. De este modo lo presentó en el Consejo Real para quedar como un buen hijo y que nadie se opusiese a esta decisión que maduraba desde hacía tiempo.

Una de las primeras medidas de Enrique VIII como rey fue anunciar una reducción de impuestos, lo que le valió el apoyo popular. Otra fue acusar de malversación de fondos a dos de los más impopulares ministros de su padre —Empson y Dudley— bajo el argumento de que habían obrado así con la intención de dañar al anterior soberano. Poco después los ejecutaron. Con respecto a lo demás el nuevo monarca dejó que los asuntos domésticos discurrieran por las vías que su antecesor había determinado.

Sí se gastó parte del tesoro heredado para labrarse una imagen más impresionante en el extranjero. Le gustaba, también, sorprender con sus riquezas a los embajadores y a los visitantes del exterior. Mientras Enrique VII era frugal con el dinero de la nación, su hijo se prodigaba en banquetes y en entretenimientos en la corte. Lo hacía para atraer a los nobles y cumplir con el objetivo político directo, que consistía en evitar el desembolso mayor que ocasionaba la deslealtad y la rebelión.

Enrique VII (1457-1509) lo mantuvo aislado y no lo educó para ejercer el poder porque temía que le quitase el trono.

Su aspecto era impresionante porque rozaba el metro noventa de altura e iba siempre vestido con magnificencia.

Un veneciano opinó:

«Su Majestad es el potentado más apuesto que jamás he visto».

Desde que Francisco I ascendió al trono en 1515 surgió en Enrique la necesidad de compararse con él y de superarlo. En esa época era más atractivo que el rey francés y lo sabía. Desde un primer momento fue consciente de la rivalidad entre ambos y partía con seria desventaja porque sus antepasados habían sido simples hacendados galeses mientras que los de Francisco habían sido reyes desde el siglo X.

Poco después de la coronación del monarca galo, el mismo enviado veneciano informó a su gobierno respecto a Enrique VIII:

Su majestad ha venido a nuestro cenador, y, dirigiéndose a mí, me ha dicho: «Hablad conmigo un rato. El rey de Francia ¿es tan alto como yo?» Le respondí que apenas había diferencia de altura entre ambos. Continuó: «¿Y es tan fornido?» Le dije que no lo era. Entonces preguntó: «¿Cómo son sus piernas?» Yo contesté: «Enjutas». Ante lo cual se abrió el faldón de su jubón, y, llevándose la mano al muslo, dijo: «¡Miradlas, ¡yo también tengo por piernas unas buenas pantorrillas!»

Pero el colmo del despilfarro para impresionar a los diplomáticos de la República de Venecia ocurrió en las primeras horas de un día de marzo de 1515. Una barca —decorada con exquisito gusto y magnificencia— condujo a los enviados venecianos a Richmond, en compañía de doscientos nobles y grandes de la aristocracia de Inglaterra.

Con el objeto de que no sintieran debilidad durante la misa se les sirvió antes pan y vino. Luego de atravesar estancias y más estancias desbordadas de tapices de oro y de plata y de pasar entre trescientos alabarderos grandes como gigantes, se hallaron en presencia del rey inglés. Este los recibió apoyado contra el trono y todos convinieron en que era el más hermoso que jamás habían visto. Alto, joven, de piel rosada, el cabello rubio muy peinado y corto y unas magníficas pantorrillas. A la derecha del monarca se hallaban ocho nobles vestidos como él y a la izquierda los prelados.

Enrique se adelantó, les sonrió y les extendió la mano para que se la besaran. Luego los abrazó. Los cubría un dosel de paño de oro de Florencia, el más costoso que habían visto los diplomáticos. El rey vestía un manto púrpura con cola de raso blanco, ropeta de raso blanco y rojo, gorro de terciopelo rojo y capa sujeta por «una cadena de oro con remates del mismo metal».

Las joyas también llamaron la atención de los enviados, que escribieron a sus superiores de Venecia diciendo que lucía un collar con un San Jorge de diamantes, otro collar del que pendía un diamante «del tamaño de la nuez más grande que jamás tengo vista» y una bellísima e inmensa perla redonda como remate. Llevaba, además, una daga ricamente adornada y «sus dedos eran una masa de sortijas».

No se limitaba solo al monarca, sino que los nobles iban vestidos con paño de oro y seis servidores, portadores cada uno de un cetro de oro. Como es lógico, provocaron un murmullo de admiración en los extranjeros. Tanto halagó al rey aquel aprecio que les hizo observar el servicio y sobre todo «dieciséis fuentes de oro macizo con cubiertas de lo mismo». No había duda de que deseaba impresionarlos. Este esplendor Thomas More lo caricaturizó al año siguiente en su obra Utopía.

Respecto al carácter, en Enrique VIII abundaban los contrastes. Se vanagloriaba de ser devoto, humanista, valiente y trabajador. Pero el devoto hacía gala de un egoísmo prodigioso. El humanista carecía de humanidad. El fanfarrón, de valor. El déspota, de dedicación a los asuntos: gobernaba a rachas y dejaba el poder real en manos del cardenal Wolsey.

Le gustaba convencerse de que hacía lo correcto y lo justo, de que su decisión no correspondía a un simple deseo personal, sino que obedecía a un alto imperativo moral. El continuo ejercicio de este rasgo de su personalidad pronto lo convirtió en un maestro del juego mental y le permitió cometer las mayores barbaridades dentro de una fachada de legalidad. Combinaba el carisma y la astucia para afinar la tarea de persuasión. Si no cedían, la amenaza. Le complacía que le demostraran sumisión y sentir que las vidas de otras personas dependían de decisiones suyas.

Era imprevisible y siempre le echaba a los demás la culpa de sus acciones más miserables. Cuando se sentía engañado o amenazado perdía la placidez y otras buenas cualidades heredadas de su madre y las cambiaba por una dureza, una brusquedad y una fuerza arrolladora y cruel.

Otras veces el deseo de seguridad le inspiraba una lastimosa timidez. Jamás logró dominar su miedo a la enfermedad del sudor y cuando alrededor de él la gente moría de dicho mal solo pensaba en huir y en salvarse, aunque dejara a su suerte a las personas que se suponía que amaba.

Sentía poca o ninguna compasión por el prójimo y mucha por sí mismo y como su nerviosismo lo obligaba a anticiparse a las traiciones tomaba medidas extraordinarias de defensa y de protección, que consistían en un ataque fulminante contra el enemigo. Los que creían que era blando de voluntad o fácil de manejar y los que aseguraban que estaba totalmente «bajo la garra de Wolsey» no comprendían la honda repugnancia que le inspiraba la más leve contradicción o el más ligero desaire. Consideraba que unas cuantas ejecuciones realizadas en el momento oportuno constituían el medio más adecuado para aterrorizar y tener dominados a sus súbditos.

Le gustaba levantarse al amanecer y a veces se pasaba todo el día a caballo. El continuo ejercicio lo había dotado de una envidiable fuerza muscular. No había juego o deporte demasiado duro para él. En las justas se comportaba con una vehemencia casi brutal y se caía con frecuencia de las cabalgaduras. Le gustaba cazar, matar no le inspiraba asco. Ni tampoco lo sentía ante las luchas de osos y de toros. Es más, los apuros de los animales perseguidos lo hacían reír y el sufrimiento del ser débil no le inspiraba ni la más mínima lástima. No tenía ningún valor moral.

Era un jinete prodigioso, y, cuando iba de caza, agotaba a ocho o a diez caballos en el transcurso de una jornada. Practicaba lucha libre, jugaba al tenis y lanzaba la jabalina más lejos que nadie en la corte. En las justas estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier caballero de su reino y cuando practicaba el tiro al arco con los arqueros de su guardia «daba en el centro de la diana y los superaba a todos». O lo dejaban ganar, se sabía que era un mal perdedor.

Quizá no hubiera sentido tanto temor de sus rivales si las raíces de los Tudor hubieran sido más profundas o si la niñez de Enrique hubiese sido menos accidentada. Pero tal como se hallaba la situación vivía en un constante miedo. Su afán de mando y su instinto de preservación lo hacían oscilar entre los deseos contradictorios de distinguirse militarmente en Europa y el de evitar todo peligro. Esta preocupación por sí mismo —que se incrementaba por la constante adulación de los que lo rodeaban—, lo obligaban a actuar con verdadero salvajismo cuando entre ambos extremos se establecía la discordia. Aquella afirmación de la voluntad significaba un triunfo del ego, que bien pronto resultaría peligroso. Lo único que el ego necesitaba para tratar a sus semejantes como meros objetos era la seguridad de que podía someter las discordias con la complicidad de sus súbditos y la aprobación de Dios. Así mandó ejecutar a Empson, a Dudley, a Edmund de la Pole y al duque de Buckingham.

Pero Enrique nunca procedía sin la garantía de cierta aprobación oficial y sin la defensa de un procedimiento legal. Necesitaba que un teólogo, un abogado o un juez —mediante la utilización de los medios que juzgase más a propósito— revistiera su conducta con un ropaje espiritual o jurídico adecuado. En definitiva, era un hipócrita y un ser tan malvado como un demonio.

Te pongo un ejemplo. Edward Stafford —duque de Buckingham— estaba demasiado orgulloso de sus pocas gotas de sangre real. Era muy rico, soberbio, elocuente y no ocultaba sus sentimientos. Se alegró de ver morir en la cuna a los hijos de Enrique y Catalina, se burlaba de Wolsey, censuraba la política anglofrancesa e hizo alarde de su malhumor a lo largo del encuentro del Campo del Paño de Oro entre los dos reyes. El cardenal, al reprenderlo, se ganó réplicas ofensivas. Y a partir de ahí buscó los medios para hacérselo pagar.

Un día Wolsey llevó ante el rey a un horrorizado administrador de Buckingham —Charles Knevet— al que aquel había despedido. Este hombre les reveló que desde la campaña en Francia de 1513 el duque aspiraba a reinar. Dijo que no hacía más que repetir que, si le pasaba alguna desgracia a Enrique, se apoderaría del cetro y se desembarazaría de Wolsey. Un cartujo —Nicolás Hopkins— alimentaba esta ambición al predecirle «el poder supremo». El monje auguraba, también, que los bebés reales no sobrevivirían.

No hacía falta más para enloquecer al rey. Ninguna investigación permitió saber si Wolsey había sobornado o no a Knevet. Y, por supuesto, Buckingham y su confesor fueron arrestados. Les aplicaron tortura y les sacaron todas las confesiones que necesitaban. El 13 de mayo de 1521 el duque compareció ante un tribunal presidido por Norfolk —el suegro de su hijo—, sin que le concedieran el derecho a tener un abogado.

La conmoción y la ira de Enrique fueron tan grandes que cayó enfermo y debió quedarse en cama. Tuvo fiebre mientras duró el proceso, y, en medio del pánico, hizo llevar a la Torre de Londres a su primo Henry Pole —lord Montague— cuya madre era la condesa de Salisbury y se encargaba de la educación de la princesa María. Su único crimen consistía en ser el representante de la Casa de York, la Rosa Blanca.

Después del ajusticiamiento de Buckingham, sin ningún remordimiento, se levantó curado y aliviado. Había afirmado su poder y le había demostrado a la misma nobleza —que antes hacía y deshacía reyes— que su voluntad era la única ley en Inglaterra. Así lo entendió el duque de Norfolk: cedió los cargos de los que disfrutaba a su hijo Thomas Howard, conde de Surrey y uno de los vencedores de la batalla de Flodden, y se alejó de la corte.

El derramamiento de sangre de Buckingham provocó escalofríos en los demás nobles, pese al aspecto legal en el que se había camuflado. En lo más íntimo del corazón los Norfolk, los Shrewstbury, los Exeter y los Nothumberland mantenían un sentimiento de respeto hacia Catalina y hacia su regia y católica descendencia. No así hacia los Tudor, a los que todos se consideraban superiores, pues estos descendían de unos simples pastores de Gales. La idea de que el rey era un ser extraño a ellos se había mantenido soterrada antes de la supuesta ofensa de Buckingham.

En cuanto a la salud de Enrique, en 1513 después de volver de la primera guerra contra Francia cayó enfermo de viruela y temieron por su vida. Si bien se mejoró, la enfermedad le dejó secuelas: dos años después le salió una úlcera en la pierna que nunca sanó y que con el tiempo agudizó su mal carácter y su crueldad.

Esta enfermedad hizo que se convirtiera en un fanático de la medicina. Estudió el arte de los boticarios y compuso ungüentos, al igual que todos los remedios que se administraba. También pretendía conjurar a los malos espíritus ocultando reliquias bajo sus ropajes dorados.

En cuanto a su comportamiento como amante, desde que renunció a la fidelidad conyugal procedía con una curiosa mezcla de sensualidad brutal y de torpeza tímida, y, llegado el momento, de absoluta crueldad.

Hasta que se hallaba próximo a cumplir los cuarenta años llevó la vida de un adolescente y le puso fin porque tuvo que madurar para entablar una fiera lucha contra su esposa Catalina por el tema de la anulación del matrimonio. Esto lo obligó a poner de manifiesto su capacidad intelectual, lo volvió audaz, pérfido, astuto, feroz e infatigable, aunque sin dejar de aparentar indolencia cuando convenía a sus propósitos. Era un toro que embestía con la cabeza baja contra los obstáculos amontonados ante él por un mundo hostil.

Su idea fija borró poco a poco todo lo que lo había unido al sibaritismo voluptuoso de su abuelo Eduardo IV, el paladín de la Rosa Blanca, y en lo sucesivo predominó la Rosa Roja, es decir, la implacable perseverancia de Enrique VII una vez que elegía una presa que devorar.

Primero fue un tirano lleno de seducción, un valentón algo ingenuo. Más adelante surgió un tirano distinto, tal y como lo puso de relieve el cambio de su aspecto físico. Lejos quedaba el Apolo de 1509. En su lugar se alzaba el pesado monarca cuya mole inspiraba un terrible respeto.

Después de la caída de Wolsey consideraba que no había hombres capacitados para desarrollar una política importante y que se veía obligado a timonearla él. Salvo Thomas More, pero por el tema de la anulación de su matrimonio con Catalina y luego por el de la supremacía real estaba en la oposición. Puso al servicio de sus propósitos un talento retorcido y terco, una fuerza irresistible que nadie esperaba.

Y cuando se obsesionó con tener un hijo varón, consultaba a los hombres de ciencia y también a los adivinos. Todos contribuían a la certeza, fortificada además por su fe en dos reliquias. Una era un frasco que contenía una lágrima derramada por Jesús cuando resucitó a Lázaro y que un ángel le había llevado a María Magdalena. La otra era un pomo en el que se guardaba el sudor de San Miguel tras su lucha con el Príncipe de las Tinieblas.

Cuando apareció el Bishop's Book —El Libro del Obispo— el rey hizo tachar la frase que decía que él debía velar por la felicidad del pueblo. En su lugar, ordenó que se especificase que era el Jefe Supremo de la Iglesia «en virtud de una ley divina». En otra parte del texto se le concedía el derecho a la vida y a la muerte de sus súbditos «de acuerdo con las justas disposiciones de las leyes». Pero Enrique no quería tal limitación, esta concernía tan solo a sus ministros. El rey estaba por encima de las leyes. Como decían del monarca los cortesanos: «puede matar o devolver la vida con una mirada».

Thomas More, un hombre inteligente en extremo, ya le había advertido en su día a Thomas Cromwell:

—Maestre Cromwell, si queréis seguir mi humilde consejo, cuando aconsejéis a Su Gracia decidle lo que debe hacer, pero no lo que puede hacer, porque, si el león se da cuenta de su fuerza, nadie lo podrá controlar en el futuro.

¡Y cuánta razón tenía!

Debido a su peculiar historial matrimonial, Enrique carga con la reputación de haber sido un gran mujeriego. Lo cierto es que fue todo lo contrario. Se sabe a ciencia cierta que tuvo dos affaires, uno con Elizabeth Blount —camarera de la reina Catalina—, con quien tuvo un hijo. Y otro con María —la hermana de Ana Bolena— de quien se decía que también le dio descendencia.

Ana es probablemente la única de las esposas a las que en algún momento amó con sinceridad, pese a que a su lado padeció a menudo de impotencia y de que la condenó al patíbulo. Hay motivos para creer que hacia 1525 Enrique sospechaba que Ana Bolena era una bruja porque un hombre tan lujurioso y viril como él no podía padecer impotencia.

Como constructor, Enrique no fue rival para Francisco. Eso sí, lo intentó por todos los medios. Primero, con un palacio en Bridewell —que luego se convirtió en una prisión— y luego con otro en Oatlands, en Surrey. Solo cuando ambos estuvieron finalizados comenzó la construcción de Nonsuch —significa «sin parangón» y se situaba en Surrey, cerca de Ewell—, el mayor y más espléndido palacio de todos ellos. Arrasó un pueblo entero con su iglesia para hacerle sitio. De Francia, de Italia y de los Países Bajos llegaron centenares de artistas para trabajar.

Con él pretendía afirmar el poder y la riqueza de los Tudor y rivalizar —al menos eso esperaba— con el Chambord de Francisco. Sin embargo, mientras Chambord sigue en pie, tan glorioso como siempre, de Nonsuch no queda piedra sobre piedra. El único gran edificio de Enrique que permanece en pie todavía es el palacio Saint James, en Londres. Pero incluso si todos sus edificios se hubieran conservado tal cual, seguirían sin llegar a la altura de lo que Francisco consiguió en París, en Fontainebleau y en las orillas del Loira.

Deslumbrado por el palacio de York —había sido del cardenal Wolsey antes de caer en desgracia y el rey se lo apropió—, pronto lo encontró indigno de él. Le cambió el nombre por el de Whitehall y le añadió galerías, jardines, patios, escaleras y porches decorados de manera exquisita. Así, se extendió desde Charing Cross hasta el antiguo Westminster. Cuando en 1532 le pareció que resultaba insuficiente un único palacio nuevo en Londres mandó construir Saint James.

Desde 1531 a 1536 los obreros trabajaron noche y día para engrandecer Hampton Court, otro palacio que se hizo el cardenal para disfrute propio. Las flores de lis y las rosas se entremezclaban como emblemas de una realeza quimérica.

Era también un hombre de considerable erudición y un teólogo de talla nada despreciable. Hablaba francés con fluidez, su latín era casi igual de bueno y gracias a Catalina adquirió unos conocimientos de español más que rudimentarios. Siguió en contacto con Erasmo, quien lo mantuvo al corriente de las novedades de la cultura europea. En las noches despejadas se subía al tejado con sir Thomas More para estudiar las estrellas.

Amaba la música sobre todas las cosas. Contrataba a músicos ingleses y extranjeros, entre los cuales destacó el célebre Dionisio Memo, que fue durante un tiempo organista de la basílica de San Marcos en Venecia.

Enrique tocaba muy bien el virginal, una especie de espineta. Era un buen cantante y compuso varios temas de amor —se acompañaba con el laúd— y al menos dos misas, ambas de cinco partes. Era un hombre muy religioso, iba a misa todos los días. Extraña combinación: católico, puritano y perverso. Fue él quien autorizó la traducción de la Biblia al inglés y quien ordenó que hubiera un ejemplar en todas las parroquias para que lo leyera aquel que quisiera. Sin embargo, también fue el primer iconoclasta inglés. Reemplazó los crucifijos de las iglesias por el escudo real, por no hablar del daño inconmensurable que infligió al arte y a la literatura inglesa con su decisión de clausurar los monasterios.

Hay que destacar que el enfrentamiento con la iglesia católica no fue doctrinal, sino personal y dirigido contra el papa Médicis —Clemente VII—, que se negaba a concederle la nulidad del matrimonio que él tanto ansiaba. Enrique había llegado a creer que casarse con la esposa de su hermano fallecido contravenía el derecho canónico y que los reiterados fracasos de Catalina en darle un hijo —tras incontables abortos y mortinatos— eran una señal de la desaprobación divina. Incluso después de crear la Iglesia Anglicana se consideraba un paladín del catolicismo y siempre se mostró convencido de que tenía razón y de que el papa estaba equivocado. Y de que era él, y no Clemente, quien cumplía la voluntad de Dios.

Solo en lo que al gobierno se refiere Enrique mostró cierta falta de seguridad en sí mismo. Se contentó con dejar la mayoría de las decisiones políticas en manos de tres asesores competentes. Uno siguió al otro en rápida sucesión y cada uno de ellos ejerció tanto o más poder que nadie durante toda la dinastía Tudor. Primero lo asesoró su esposa, Catalina de Aragón. Luego vino Thomas Wolsey, y, cuando este cayó en desgracia, Thomas Cromwell.

Wolsey nació en Ipswich alrededor de 1473 y se creyó durante mucho tiempo que había sido el hijo de un carnicero local gracias a las historias malintencionadas que sus enemigos hicieron correr sobre él en vida. Es más probable que su padre hubiera sido un próspero comerciante de paños. Sabemos a ciencia cierta que en 1507 entró al servicio de Enrique VII, que poco después lo nombró capellán real. Hacia 1514 era la figura más poderosa del gobierno y al año siguiente —con poco más de cuarenta años— se convirtió en cardenal y arzobispo de York. Durante unos quince años fue el hombre más poderoso de Inglaterra después del rey. Y, aunque lo intentó por todos los medios, Wolsey fracasó en conseguir la anulación del matrimonio de Enrique. Esto trajo como consecuencia que cayese en desgracia y que fuera desposeído de todos sus cargos gubernamentales. Más adelante fue acusado de traición, pero murió —por causas naturales— antes de poder siquiera defenderse de tales acusaciones.

El tercer asesor de Enrique fue Thomas Cromwell. Él sí tenía orígenes muy humildes, pues era hijo de un herrero y de una hostalera. Entre 1516 y 1530 estuvo al servicio de la casa de Wolsey y el año de la desgracia del cardenal se convirtió en su secretario. No habían pasado doce meses y ya había reemplazado a su antiguo señor a todos los efectos, tras haberse ganado el favor y la confianza del rey.

Cuando el monarca tomó la decisión más trascendental en su carrera —la ruptura con Roma para anular el matrimonio con Catalina y casarse con Ana Bolena y la posterior proclamación como cabeza de la Iglesia anglicana— fue Cromwell, no Wolsey, quien lo hizo posible. También tuvo un papel clave en la clausura de los monasterios, que empezó en 1536. Pero su vida terminó de forma todavía más miserable que la de su predecesor. Al menos Wolsey había muerto en la cama. En julio de 1540, Thomas Cromwell fue decapitado en Tower Hill.

Durante los primeros años de su reinado, Enrique fue amado por sus súbditos, quienes recordaban a su avaricioso y anciano padre. Pese a los excesos y a las brutalidades que cometió a lo largo de la vida, conservó gran parte de esa popularidad.

La gente del siglo XVI no se dejaba impresionar tanto como nosotros. En la época las ejecuciones —habitualmente públicas— estaban a la orden del día. No despertaron mucha simpatía Ana Bolena o Catalina Howard, las dos esposas a quienes el rey decapitó. Se creía que habían sido infieles —y en el caso de Catalina, encima promiscua— y en cuanto a la anulación del matrimonio con Catalina de Aragón todo el mundo entendía que un heredero varón era la única manera de garantizar la tranquilidad en el futuro. Se sabía que la negativa del papa a conceder la dispensa era política —no quería ofender al emperador Carlos, sobrino de Catalina— y no culpaban a Enrique por cómo había solucionado el asunto. Tuvo suerte de que coincidiera con los inicios de la Reforma. Era mucho más fácil enfrentarse a Roma cuando media Europa septentrional hacía lo mismo.

Su padre odiaba la guerra, pero a Enrique VIII le encantaba. En 1513 hizo que se proclamara a Catalina gobernadora del reino y luego, aliado con el emperador Maximiliano, encabezó una ridícula campaña militar en Francia. Integraban el ejército 40.000 hombres. También llevó consigo más de 300 personas, entre ellas unos cien religiosos y un grupo de músicos de la Capilla Real.

En agosto de 1513 asedió la ciudad de Thérouanne —«una miserable perrera» sin ninguna importancia, al decir de un parlamentario— y el nieto de Maximiliano —el futuro emperador Carlos V— cruzó la frontera para encontrarse con él.

El día 13 de agosto, durante el asedio a Thérouanne, el propio Maximiliano llegó al campamento y se ofreció a ponerse bajo las órdenes de Enrique junto con la pequeña fuerza que lo acompañaba. El soberano inglés lo recibió con la mayor solemnidad posible en aquellas circunstancias, en una tienda adornada con paño de oro. El tiempo, según nos cuentan los cronistas, fue «el más deplorable jamás visto», pero la reunión un éxito.

La mañana del día 16 una pequeña fuerza de caballería francesa tropezó —para su sorpresa y consternación— con el ejército aliado. Dio media vuelta y huyó al galope, con la caballería inglesa y la borgoñona pisándole los talones. Al final no hubo enfrentamiento, pero los franceses dejaron atrás seis estandartes y a cierto número de distinguidos caballeros que no habían podido cabalgar tan deprisa como el resto. Entre ellos se incluían un duque, un marqués y el vicealmirante de Francia. Esta afortunada casualidad —en el mejor de los casos, una escaramuza de menor importancia— Enrique la presentó como una batalla heroica. La llamaron «La batalla de las Espuelas».

Francisco se hallaba entre el ejército francés —todavía no era rey— y justo se bañaba en el río. Lo sorprendieron sin la armadura, pero consiguió escapar.

Thérouanne cayó el 22 de agosto. Los combatientes siguieron las órdenes de Maximiliano y arrasaron la ciudad —menos la iglesia— hasta los cimientos. Tras unos días de festejos en Lille, Enrique se centró en Tournai que, visto lo que había sucedido en Thérouanne, no tardó en rendirse.

El rey se sintió tentado de continuar con la victoriosa campaña, pero faltaba poco para el otoño y creyó más oportuno regresar a Inglaterra. Sin embargo, los éxitos de su esposa Catalina habían sido mayores.

El rey de Escocia Jacobo IV —esposo de Margarita, la hermana de Enrique— aprovechó la aventura francesa para cruzar el Tweed y batallar contra lo que él creía sería un mermado ejército inglés. Catalina, a quien el rey le había otorgado el título adicional de capitana general de las tropas en defensa del país, entró en acción. Mantuvo el ejército bien abastecido y apoyó a Thomas Howard, conde de Surrey. Por si era derrotado dispuso de una segunda defensa en las Midlands y ordenó que se confiscasen de inmediato todas las propiedades de escoceses en Inglaterra.

El rey Jacobo comprendió muy pronto que había subestimado a sus enemigos. Los dos ejércitos se encontraron en Flodden el 9 de septiembre y el arco largo inglés se impuso sobre las lanzas escocesas. Durante esas tres horas el rey Jacobo cayó asaeteado, al igual que buena parte de la nobleza y del alto clero escocés. En comparación, la batalla de las Espuelas solo había sido una pelea de niños de colegio.

Otro dato importante. Al comienzo de su reinado Enrique disponía de apenas media docena de navíos medianos. Con el paso del tiempo surcaron el mar monstruos tales como el Henry Grace à Dieu —llamado coloquialmente Great Harry—, provistos de varias filas de cañones, y que a pesar de su enorme volumen tenían una agilidad sin igual. A su alrededor evolucionaban los roberges —pequeños barcos estrechos y muy rápidos— en los que se acoplaban los cañones de tal forma que el retroceso de uno tras la descarga ponía en batería el segundo.

Desde hacía tiempo el rey en persona promovía y cuidaba la creación de esta fuerza, la más moderna de Europa, y que los siguientes monarcas convirtieron en la principal basa que le permitió a Gran Bretaña transformarse en un imperio.

El nombre oficial era «Fiesta de las Armas», pero casi todo el mundo se refirió a este encuentro entre el rey inglés y el francés como «El Campo del Paño de Oro».

Pero empecemos por el principio. Enrique llevaba once años en el trono y Francisco cinco. Los dos grandes príncipes renacentistas de su época todavía no se habían visto cara a cara y creyeron que había llegado el momento de conocerse. Thomas Wolsey empezó los contactos para preparar una primera gran cumbre.

El cardenal escribió:

«Yo he de hacer todo lo posible por allanar las dificultades que separan a los dos soberanos, pues de no lograrse esto ahora temo que resulte un imposible. En Dios confío, sin embargo. El que conozca mis intenciones apoyará estos buenos deseos. Mi afán es imponer la paz a Europa, dar gloria a Dios y extender la fe, uniendo nuestras armas contra los impíos».

Wolsey se hallaba por aquel entonces en el cénit de su carrera. Vigoroso, trabajador, muy inteligente y seguro de sí mismo, se había convertido muy pronto en indispensable para el monarca. Sabía qué aburría al rey en las reuniones del Consejo y lo animó a despreocuparse de los asuntos de Estado porque él se encargaba de todo. A Enrique le encantó la idea. De este modo se podía entretener durante días y días con la cetrería, con la caza o con cualesquiera de sus aficiones, pues dejaba que el cardenal tomase las decisiones en su nombre.

Estos períodos se daban durante un tiempo y luego su ánimo cambiaba y decidía recuperar el control. En tales ocasiones asombraba a cuantos lo rodeaban por su inteligencia y por su profundo conocimiento de los asuntos domésticos y del exterior y por el buen juicio del que hacía gala. Mostraba un interés especial en los temas relativos a la flota, a la guerra y al rey Francisco. Más tarde se obsesionó con la anulación de su matrimonio con Catalina y demostró una y otra vez que era capaz de debatir sobre temas teológicos y de derecho canónico de forma tan erudita e inteligente como el más versado de sus súbditos.

Su temperamento era apasionado, pero tornadizo. Se dejaba llevar por el humor que lo dominaba en ese instante y Thomas Wolsey sabía manejarlo con habilidad. Al cardenal le gustaba la paz y el dinero. Y la guerra era la forma más rápida de perder caudales. Por eso en 1518 negoció un tratado de paz general firmado por alrededor de veinte estados y con la bendición del papa León X.

Sus principales cláusulas fueron:

1-Si cualquiera de los firmantes sufría una agresión los otros exigirían colectivamente al agresor que se retirara y si no lo hacía, le declaraban la guerra.

2-Todos los tratados concluidos antes que fueran contrarios a este acto básico de alianza quedarían abolidos.

3-Se formaría una liga imperecedera de la que el papa sería el presidente.

4-Inglaterra y Francia disfrutarían de una paz perpetua y se ayudarían mutuamente contra cualquier agresor.

5-Wolsey insertó además un texto con una referencia a los dos jóvenes reyes, recomendando que Enrique visitara pronto Francia, puesto que «dichos serenos príncipes de Inglaterra y Francia son parejos en fuerza corporal, belleza y toda clase de dones de la sabia naturaleza, siendo ambos conocedores del arte militar, nobilísimos en el ejercicio de las armas y en flor y en vigor de su juventud».

Para cimentar la amistad se acordó que el hijo y tocayo de Francisco, el delfín, se casaría más adelante con María, la hija de Enrique. Tras largas y delicadas negociaciones diplomáticas, la fecha del propuesto encuentro entre ambos monarcas se fijó para el 7 de junio de 1520.

Pero surgió una complicación bochornosa. El nuevo emperador Carlos V —sobrino de Catalina— envió mensajeros para proponerle a Enrique, como muestra de amistad, visitar la corte inglesa de regreso a España desde el norte de Europa. Inglaterra sería la primera nación extranjera que visitaría como emperador. No se trataría de una visita de estado y no se necesitarían grandes ceremonias, solo quería presentar sus respetos porque pasaría por el canal de la Mancha.

El rey no podía negarse a recibirlo, pese a que no había peor momento, sobre todo porque debido a lo impredecible del tiempo no aseguraba cuándo arribaría. Al final llegó y después de bailes y de banquetes firmaron una estrecha alianza.

Enrique, Catalina y su séquito embarcaron hacia Calais —en aquellos tiempos era suelo inglés— después de una semana de frenéticos preparativos y se reunieron por primera vez con Francisco en el Campo del Paño de Oro.

La cita era en Guînes, un sitio enclavado en Calais, y, por tanto, posesión inglesa. El consentimiento del rey francés para encontrarse en país conquistado daba la clave de que Francisco cortejaba a su aliado para que fuera su amigo. Doscientas mil libras habían puesto a trabajar a los sederos de Tours y a los carpinteros de Picardía. Convinieron que se levantaran unos millares de tiendas en el valle. Francisco ordenó que fueran hechas en tisú de oro y coronadas de frutos de oro. Las dominaba un San Miguel, también de oro. Además, se construyeron en Ardres un teatro romano de madera y varios palacios interinos.

Se ideó con la intención de reunir no a dos naciones, sino a dos cortes para entrelazar encomiendas y ramas de caballería. Francisco la consideraba como una consecuencia natural de las embajadas de 1518, cuando Wolsey había abierto Hampton Court y él se sabía representado en París.

Ambos reyes eran fornidos, espléndidos, orgullosos. Habían aprendido la lección de Italia, los gozosos desfiles, las paradas, los torneos, los banquetes, la música, las nuevas armaduras. En aquellas tres semanas no se omitió una sola forma de intercambio cortesano. El lugar mismo en el que se hallaban era un encanto. Las tiendas habían sido organizadas con habilidad guerrera y resultaban radiantes y festivas. Mientras la nobleza se divertía, la diplomacia organizaba una alianza. Francisco se sentía capaz de manejar a Wolsey, pero a Enrique no lo veía claro.

Los ingleses dejaron maravillados a todos por su ingenio. Habían construido en la misma Inglaterra un inmenso palacio cuadrado, compuesto de infinidad de ventanales. Lo habían enviado a Francia desmontado y lo habían levantado muy rápido. El tejado de lona pintada imitaba piedra y constituía una réplica del ayuntamiento de Calais. Contaba con surtidores de vino en los patios y estaba rodeado de bellos tapices inundados de luz. Una vez cumplido su cometido lo desmontaron y se lo llevaron a Inglaterra, donde según Bellay llegó en perfecto estado.

Lo que hicieron los franceses fue menos notable. Se sirvieron de material de La Bastilla para el teatro romano, que apenas cumplió su cometido. Construyeron una gran tienda para la recepción real, que el viento derribó. Tuvieron que improvisar un salón de fiestas, que tuvo mucho éxito. Las diversiones y las bodegas estuvieron reñidas con las de los ingleses, pero en la elegancia de las mujeres francesas no les ganaba nadie.

Cada uno de los reyes estaba decidido a sobrepasar al otro en esplendor y gastaron cantidades inútiles de dinero, porque pronto volvieron a estar a la gresca. Enrique trajo consigo a más de 5.000 hombres, 3.000 caballos, 6.000 artesanos de Inglaterra y de Flandes —constructores, canteros, carpinteros, cristaleros, etcétera—, que llevaban más de seis meses trabajando sin parar y que habían transformado el castillo de Guînes. Lo habían rodeado de estructuras provisionales tan complejas y fantásticas que parecían sacadas de un cuento de hadas. Podemos estar seguros de que Francisco supervisó de cerca los trabajos.

Según una descripción casi contemporánea de Edward Hall —funcionario del gobierno de Enrique—, los dos reyes se encontrarían en una hondonada llamada el valle de Oro, a medio camino entre Guînes —ciudad inglesa— y Ardres —que era francesa—. Allí plantó Enrique su Gran Tienda, hecha de paño de oro. Cerca de ella se situaba el castillo prefabricado, que contaba con murallas almenadas y una gran puerta decorada con la rosa de los Tudor. Frente a él había dos fuentes de las que manaba vino y que demostraron ser un despropósito, porque pronto estuvieron rodeadas de borrachos tirados alrededor de ellas.

Nos cuenta Richard Grafton en A Chronicle at large, de 1568:

«La puerta exterior de dicho palacio, (...) hecha con grandes y pesadas piedras, formaba un arco, con una torre a cada lado del mismo, ambas perfectamente construidas, y tanto la puerta como la torre del homenaje estaban almenadas, y en los ventanales y en las ventanas había imágenes que parecían hombres de guerra preparados para lanzar grandes piedras, y también la misma puerta o torre estaba adornada con figuras de antiguos príncipes, como Hércules, Alejandro y otros, entrelazados con una decoración en color dorado y azul (...) también la torre de la puerta parecía hecha por buenos tallistas (...), pues allí aparecían los diversos rostros de muchas imágenes, y algunas disparando arcos, otras con lanzas, y aun otras listas para atacar y disparar cañones de mano, que se mostraban con mucho detalle».

La tienda de Francisco también era de oro, con tres franjas horizontales de terciopelo azul, cada una de ellas bordadas con una hilera de flores de lis. Estaba coronada por una estatua de madera de casi dos metros de alto de San Miguel en el instante en el que mataba al dragón. Había casi cuatrocientas tiendas como esta, ricamente decoradas. Pocas veces en la historia se ha visto una exhibición tan grande y tan innecesaria de riqueza.

Cuando llegó el gran día —el 7 de junio— Enrique y Francisco aparecieron cada uno con quinientos jinetes y unos tres mil soldados de infantería. Sonó un gran gong y todos los presentes tuvieron que quedarse inmóviles, so pena de muerte, mientras los dos reyes espoleaban sus caballos y se lanzaban uno al encuentro del otro. Pareció que iban a chocar, pero en el último momento tiraron de las riendas, se abrazaron y desmontaron. Se quitaron el sombrero y se volvieron a abrazar. Luego caminaron cogidos del brazo hasta el dorado pabellón. Iban con ellos Bonnivet, Borbón, Norfolk y Suffolk. Se pronunciaron varios brindis y los principales nobles de cada país fueron presentados a sus majestades.

Margarita de Valois —la hermana del rey francés llamó— «padre» a Wolsey y él a su vez la llamó «hija». Borbón montaba un hermoso corcel que causó la admiración de Enrique, así que se lo regaló.

Robert de la Marck, señor de Fleuranges —uno de los más íntimos amigos de Francisco— contó una amable anécdota sobre este encuentro. Dejó constancia de que cuando el heraldo inglés leyó una proclamación formal que empezaba con las palabras «Yo, Enrique, rey de Francia», Enrique VIII lo detuvo de inmediato. «No puedo serlo», le aclaró a Francisco, «mientras vos estéis aquí». Le ordenó al heraldo que empezara de nuevo y que esta vez dijera: «Yo, Enrique, rey de Inglaterra». Lo curioso es que este incidente aparece en las crónicas francesas de las festividades, pero no en las inglesas.

Casi no hubo discusiones políticas, pero la política no era la cuestión. La siguiente quincena pasó entre justas, banquetes y juergas interminables. Como era de esperar, los dos reyes ganaron la mayoría de las justas. Sin embargo, en un enfrentamiento con el conde de Devon Francisco sufrió una herida en el ojo lo bastante grave como para que tuviera que llevar un parche negro, como de pirata, durante varios días.

El rey francés salvó el honor cuando, tras presenciar una serie de combates de lucha libre, Enrique le dijo:

—Hermano, desearía luchar con vos. —Y le pasó el brazo alrededor del cuello.

Francisco le hizo una zancadilla y lo tumbó muy rápido. Enrique en apariencia se lo tomó bastante bien y le pidió una revancha, pero los llamaron a comer para evitar cualquier conflicto.

Aquello fue una chispa en unas virutas de madera. Todos estaban nerviosos. Los luchadores se alejaron de manera amistosa, pero Luisa de Saboya temblaba. Comprendía, además, que el gasto había sido inútil. Wolsey, en cambio, creía que había sido un fracaso político, pero un éxito diplomático. Su objeto era hacer mayor la división entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico y que Inglaterra actuase como árbitro «honrado». La reunión había conseguido mostrar la grandeza y el poderío inglés. Ahora tanto el Imperio como Francia tendrían que contar con los ingleses y Wolsey quizá hasta podría llegar a ser papa.

El domingo 17 de junio llegó otro momento memorable. Esa mañana temprano Francisco apareció en la tienda de Enrique sin previo aviso.

Llamó a la puerta y le dijo:

—Hoy sois mi prisionero.

Y relevó a su ayuda de cámara y lo auxilió mientras se vestía.

El rey inglés, asombrado, exclamó:

—¡Dios mío, esto es una verdadera sorpresa! Hermano mío, podéis contar conmigo desde este momento, soy vuestro prisionero para todo el día de hoy. —Se quitó el costoso collar que llevaba puesto y se lo entregó a Francisco—. Tomadlo de vuestro prisionero como una muestra de afecto.

El collar era de rubíes y valía 30.000 ducados venecianos. Francisco le devolvió el favor con un regalo todavía más caro, pero se negó a quedarse a desayunar.

Sus amigos se extrañaron hasta tal punto que Fleuranges lo regañó:

—Majestad, sois un loco de haber hecho lo que acabáis de hacer. Me tranquiliza veros de nuevo. Recibisteis seguramente consejo del diablo.

—No me aconsejó nadie. Sé muy bien que no existe una sola alma en mi reino que me hubiese aconsejado cuanto acabo de hacer.

Más tarde, él y la reina Claudia, cuyo embarazo estaba muy avanzado, invitaron a cenar a Enrique y a Catalina y luego celebraron un baile de máscaras. En las demás noches se vieron toda clase de entretenimientos, que acabaron con banquetes. En uno de ellos Francisco demostró su célebre galantería: se paseó con la gorra en la mano por toda la sala y besó a las damas inglesas presentes, «excepto a cuatro o cinco que eran viejas y poco agraciadas».

El programa de festividades terminó el 24 de junio. A mediodía del 23, Wolsey celebró con titubeos una misa solemne pontifical —algo que no había hecho desde hacía muchos años— con otros cinco cardenales y más de veinte obispos. El servicio resultó más animado de lo esperado: un inmenso fuego de artificio con forma de dragón, que se había preparado para las festividades de la noche de San Juan —empezaba unas horas más tarde— se encendió por accidente a media celebración, pero pronto se restauró el orden y el cardenal siguió como pudo con su vacilante misa. Las dos parejas reales asistieron entonces a otro banquete, más suntuoso todavía que los anteriores.

El domingo, tras otro intercambio de regalos, los ingleses se despidieron y se retiraron a Calais. Francisco viajó a su château de Saint-Germain-en Laye, donde el 10 de agosto la reina Claudia dio a luz a una niña. Los dos reyes se comprometieron a construir una capilla a Nuestra Señora de la Paz en el lugar donde se habían reunido, pero nunca encontraron un momento para hacerlo.

El Campo del Paño de Oro, aparte de empobrecer mucho a ambos países, no había sido más que una comedia. Pero resultó útil. Es difícil para nosotros, hoy en día, comprender la intensidad del odio que existía entre ingleses y franceses en el siglo XVI. Este aborrecimiento —al menos entre la nobleza de ambos bandos — se vio ahora reducido por un tiempo.

La reunión también había puesto fin, hasta cierto punto, a las suspicacias entre los dos monarcas y había ofrecido un espectáculo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. En política no consiguió nada, pero nunca había sido este el propósito de ninguno de los dos reyes. Tampoco Francisco había intentado convencer seriamente a Enrique de que se uniera a él en el enfrentamiento que maquinaba contra Carlos. Era consciente de que los otros dos monarcas habían acordado verse antes de que el rey regresara a Londres.

Cuando se encontró con Carlos el 11 de junio entre Calais y Gravelines, la atmósfera fue muy distinta que con el soberano francés. A pesar de las apariencias, en realidad no había congeniado con Francisco. Para Enrique seguía siendo un competidor directo. En cambio por Carlos —quien todavía solo tenía veinte años— sentía un genuino afecto. Después de su visita a Inglaterra, el joven había escrito una carta dirigida a él y a Catalina para agradecerles con cariño su hospitalidad, y, en particular, para dar las gracias a Enrique por los consejos que le había proporcionado «como un buen padre, cuando estuvimos en Cantorberi». Podría ser que Enrique tuviera algún sentimiento paternal hacia él o alguna voluntad de protegerlo.

Lo que parece muy claro es que Carlos se hizo querer no solo por el rey, sino también por cuantos lo rodeaban. Francisco —a pesar de su fanfarronería— no lo había conseguido. No es que Enrique se hubiera olvidado de sus recientes promesas al rey francés ni las disposiciones del tratado internacional que había firmado hacía dos años. No dijo nada que traicionara a Francisco y solo acordó que ni él ni el emperador pactarían ningún matrimonio más con Francia sin consultarse antes. Fue Carlos quien quiso tentar a Enrique con una alianza antifrancesa y mediante una ruptura del contrato matrimonial con su hija María y el delfín, pero el rey se negó a atender «ninguna exhortación que llevase a la violación de dicha promesa».

Mientras, Francisco estaba preocupado. Alguno de sus nobles —privilegiados por amigos ingleses— asistieron al baile de máscaras con el que Enrique obsequió al emperador en Calais. Revoloteó por Bolonia e hizo lo posible y lo imposible para que lo invitaran a una conferencia triangular. Se había ofrecido a ir sin ceremonia, pero Wolsey se hizo el tonto.

Enfadado, Francisco ordenó fortificar Ardres. Detuvo las obras cuando los ingleses le llamaron la atención porque no quería dar pie a una disputa. Creía que después de haber pagado por Tournai, de haberle dado una pensión a María Tudor y de pagar una anualidad por el tratado los ingleses no podrían separarse de él. No comprendía la fingida neutralidad que Inglaterra fabricaba.

Podía contar con el papa si atacaba a Carlos, aunque perdía a los ingleses. Pero si esperaba desaprovechaba un tiempo valioso. Los meses que siguieron al encuentro fueron de tensión. Cuando «la Trinidad» —Francisco, su hermana Margarita y su madre Luisa de Saboya— se reunió tuvieron que admitir que la conferencia había sido un fiasco.

Francisco se sentía desmoralizado. Alegre por naturaleza, había ido al Campo del Paño de Oro con el espíritu rebosante de lealtad, de valor, de fe y de confianza. Y ahora comprendía que el mundo era inseguro y traicionero.

Cuadro que muestra el «Campo del Paño de Oro» y a Enrique VIII a caballo.

A lo largo de 1520 y principios de 1521 las relaciones entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico se deterioraron cada vez más. Enrique se veía a sí mismo como un perpetuo pacificador y animaba a ambas partes a no provocar al adversario. Les advirtió que si la guerra estallaba, él se vería obligado a «apoyar a un bando o al otro».

Pero solo eran cuentos. Si tenía que escoger entre Francia y el imperio siempre se quedaría con este último como aliado. Una alianza con Francisco le ofrecía muy pocas ventajas. Sin embargo, una con Carlos conllevaba la recompensa de tanto territorio francés como su ejército pudiera conquistar. Y también mejoraba las posibilidades del ambicioso Wolsey de obtener el papado.

Pese a las manifestaciones previas en sentido contrario, en 1521 Enrique rompió el contrato matrimonial entre su hija María y el delfín. Y, a cambio, la prometió a Carlos, que aceptó casarse con ella cuando alcanzase los 12 años. Él tenía 16 más, pero esa diferencia de edad era habitual en los matrimonios dinásticos. Al mismo tiempo, el emperador acordó una nueva expedición militar para ayudar a recuperar «todo lo que había ocupado el rey de Francia, pero que pertenecía por derecho a Carlos». Esto significaba conquistar el ducado de Borgoña, Provenza y al este del Ródano. Nadie se sorprendió cuando en noviembre de 1521 se iniciaron los combates entre Carlos —apoyado por el papa León X— y Francisco. Enrique, como era previsible, se posicionó a favor del emperador. Cuatro meses después, él también le declaró la guerra a Francisco.

El principal objeto de disputa no era Francia, sino Italia. El interés de Carlos en la península itálica se basaba en el hecho de que había heredado las coronas de Nápoles, de Sicilia y de Cerdeña. Y que estaba decidido a pasárselas intactas a sus sucesores. No deseaba apropiarse de más territorios allí y le parecía correcto que las grandes familias siguieran al frente de sus estados, siempre que reconocieran el dominio español y mostrasen por España el debido respeto. Además, no toleraba la influencia francesa. Mientras el rey Francisco permaneciera en Italia ponía en peligro el dominio imperial en Nápoles. También era una molestia en el norte, donde el ducado de Milán —reclamado por el rey francés en su coronación de 1515 y vuelto a ganar en Marignano ese mismo año— se había convertido para él en una obsesión.

En 1522 el embajador de Inglaterra en Francia efectuó una declaración en nombre del soberano según la cual un imperativo deber de conciencia lo obligaba a declararse enemigo de los franceses. De este modo, los ingleses de la corte de Francisco empezaron a abandonar la ciudad de París. Entre ellos Ana Bolena, la que sería la segunda esposa de Enrique.

El rey francés, enfadado, pronunció:

—Juro por lo más sagrado que si ahora pierdo su amistad no he de hacer jamás cosa alguna por recuperarla.

Y aseguró, también, que no volvería a fiarse de ningún príncipe.

Enrique, el emperador Carlos y Carlos de Borbón —condestable de Francia— firmaron un tratado en el que se comprometían a efectuar una invasión conjunta al país galo. Carlos de Borbón tenía sus motivos, porque después de haber rechazado casarse con la madre del rey francés esta se había empeñado en despojarlo de sus riquezas, de su poder y en destruirlo.

Así, en agosto de 1523 el duque de Suffolk cruzó el canal al mando de un ejército de diez mil hombres, con el objetivo principal de tomar Boulogne. Pero Wolsey cambió de opinión tres semanas después de la llegada a Calais y fueron hacia París.

Todo salió mal. La marcha de Borbón sobre Besanzón fracasó, los aliados borgoñones de Suffolk desertaron, una ola de frío causó estragos entre el ejército y los caballos. Y el pronto deshielo ocasionó un barrizal que impedía el avance. Tuvieron que emprender la retirada mientras Francisco le arrebataba a Carlos de Borbón todos los cargos, los títulos y lo declaraba traidor.

Carlos V había firmado un tratado con el papa León en 1521 y esperaba que el nuevo pontífice, al ser primo de aquel, tomara partido contra Francia. Pero, por el contrario, Clemente VII intentó que los dos bandos hicieran las paces. No obstante, el emperador solo estaba dispuesto a devolver Milán —que se lo había arrebatado a los franceses— a cambio de Borgoña, lo que imposibilitaba cualquier tipo de acuerdo.

Francisco se hallaba más decidido que nunca a emprender una nueva campaña italiana. Así lo hizo y a finales de octubre de 1524 recuperó Milán. Luego se empecinó con tomar la ciudad de Pavía y la sitiaron durante todo el invierno.

El ejército capitaneado por el duque de Borbón lo alcanzó y se enfrentaron el 24 de febrero de 1525 en el gran coto del castillo de Mirabello, justo frente a las murallas de Pavía. El ejército francés fue aniquilado, y, aunque Francisco demostró coraje y luchó a pie hasta el final, lo hicieron prisionero.

A Enrique le llegó la noticia el 10 de marzo. Saltó de la cama, se vistió con lo primero que encontró y dio un grito de alegría. Se hincó de rodillas para dar las gracias.

Pronunció las siguientes palabras:

—Todos los enemigos de Inglaterra han desaparecido.

Luego pidió que trajeran vino e invitó al mensajero a celebrarlo con él. Se encendieron hogueras en toda Inglaterra y Wolsey pronunció una misa solemne de celebración en San Pablo.

Pero con celebrarlo no era suficiente. Quería que Carlos V, Borbón y él invadieran Francia y se la repartieran entre los tres. Envió una embajada a España para planificar los detalles. Veía la captura de Francisco como un castigo divino por el gran orgullo, la jactancia y la insaciable ambición. Le comunicó al emperador que no debía aceptar un rescate ni restaurarlo en el trono.

Enrique escribió:

«Mejor que todo su linaje y su descendencia sea abolida, eliminada y que se extinga por completo».

Según el monarca inglés las dos fuerzas aliadas debían marchar sobre París, donde Enrique sería coronado rey de Francia «por justo título hereditario». Luego él y Carlos marcharían juntos hacia Italia, donde lo ayudaría a recuperar sus derechos e incluso asistiría a su coronación final en Roma.

Pero el emperador Carlos, corto de dinero como siempre, no estaba para estos despilfarros. No solo no lo apoyó, sino que en abril mandó a Londres un embajador especial para decir que si no enviaba a la princesa María de inmediato a España y con una parte sustancial de la dote en dinero contante y sonante, debería pedirle al rey que lo liberase de su compromiso para que pudiera casarse con su otra prima, Isabel, hija de Manuel I de Portugal. Esta otra boda le proporcionaría una dote de 900.000 ducados en oro en efectivo, aunque esto no se lo participó a Enrique.

El rey inglés se lo tomó como una traición. Había sentido un verdadero afecto por el emperador. Lo había ayudado, lo había aconsejado y le había prestado dinero. Tanto él como Catalina esperaban con ilusión el día en el que también se convirtiera en yerno. Ahora no podía hacer otra cosa que contestar que esperaba el cobro inmediato de todas las deudas que el emperador tenía con él y que consideraba nulos e inválidos los tratados entre ambos. Mientras, dio instrucciones a Wolsey para que concluyera con la mayor urgencia una paz separada con Francia.

El 30 de agosto de 1525 Enrique VIII firmó un tratado de paz con Francia. En buena medida lo hizo contra su voluntad. Hubiera preferido aprovechar el cautiverio del monarca francés para invadir su reino y conquistar cuanto pudiera. Pero no había sido así por la negativa del emperador y por la falta de dinero. El coste de la operación hubiera sido de 800.000 libras, que el Parlamento se había negado a pagar.

El cardenal Wolsey había probado suerte con una vía alternativa para conseguir dinero a la que denominó «Amistosa Subvención». Por supuesto que de amistosa no tenía nada, pues era una confiscación de un tercio de los bienes del clero y de entre una sexta y una décima parte de los bienes de los laicos. Hubo manifestaciones en todo el país y en muchos lugares se negaron a pagar el tributo.

Wolsey caminaba entre arenas movedizas porque sin la aprobación del Parlamento no tenía más opción que abandonar la idea. Era la primera vez que fracasaba al cumplir la voluntad del rey. En un intento de reforzar su posición le regaló a Enrique su palacio de Hampton Court.

Francisco, por su parte, siguió prisionero en Pizzighettone hasta mayo de 1525. Después lo destinaron a una prisión de Nápoles, pero le suplicó al virrey imperial —Carlos de Lannoy— que lo enviase a España y este accedió. Desembarcó en Barcelona, donde lo esperaba una carta del emperador, a quien Lannoy no había informado de su decisión. De cualquier forma, en esta ciudad trataron a Francisco como un rey.

Las conversaciones de paz empezaron en julio de 1525. Asistieron por la parte francesa la madre de Francisco —Luisa de Saboya, en esos momentos regente— y su hermana Margarita. En ellas Borgoña fue el motivo de discordia de siempre. Todavía continuaban las discusiones el 11 de septiembre, día en el que el rey francés de improviso cayó enfermo. Estaba tan mal que todos pensaron que moriría. Durante veintitrés días yació inerte y la mayor parte del tiempo inconsciente. El emperador —que hasta esos instantes no había demostrado el menor deseo de conocerlo— acudió a verlo en su lecho. Los médicos dijeron que la raíz del problema era un «absceso en la cabeza», pero los diagnósticos del siglo XVI distaban mucho de ser fiables. Francisco empezó a mejorar y tan pronto como lo permitió su estado de salud lo trasladaron a la capital.

Firmaron el Tratado de Madrid el 14 de enero de 1526. El rey francés todavía se hallaba convaleciente y lo suscribió sin tener la menor intención de cumplirlo, aunque sus dos hijos quedaban como rehenes en su lugar. Sumado a esto, Francisco contraía la obligación de desposar a Leonor de Austria, la hermana de Carlos que era viuda del rey Manuel I de Portugal.

Después de la anulación de su matrimonio con Catalina por el tribunal que presidía Thomas Cranmer, Enrique no se quedó ahí. En noviembre de 1534 el Parlamento aprobó la Ley de Supremacía, que declaraba que el rey era «la única cabeza suprema en la tierra de la Iglesia de Inglaterra» y con esto rompió para siempre su sujeción a Roma. El monarca se proclamó a sí mismo como un Moisés que liberó a su pueblo de la esclavitud a la que lo había condenado el papado.

Era la primera vez en Europa que un príncipe secular asumía una autoridad espiritual tan completa sobre sus súbditos. Para que el pueblo lo supiera se promulgaron decretos a lo largo y a lo ancho del reino. Todos los que estaban en situación de autoridad tenían que pronunciar un juramento en el que reconocieran a Enrique como jefe supremo de la Iglesia y donde renunciasen expresamente a Roma. La mención del papa se borraría de cualquier lugar en el que apareciera en la liturgia. En las parroquias se pronunciarían sermones cada tres meses para explicar lo que había ocurrido y felicitar a las congregaciones por haber escapado de su antigua esclavitud. Todo esto se acompañó de una interminable sucesión de libros y de panfletos, procesiones y obras de teatro. Por primera vez en Inglaterra la imprenta era capaz de hacer propaganda.

Enrique VIII siguió obsesionado con Francisco hasta el instante de su fallecimiento. Cuando se moría le envió un mensaje a «su buen hermano de Francia». En él le decía que se acordara de que él también era mortal y que pensase en Dios.

Muchos han querido ver en este extraño consejo la prueba de una amistad que perduraba desde el Campo del Paño de Oro. Si tenemos en cuenta la actuación diabólica del monarca inglés con posterioridad al encuentro, estarás de acuerdo conmigo en que esta última misiva era más bien la señal de una envidia que aún seguía viva. Porque le recordaba que no debía creerse privilegiado, sobre todo ante la muerte. Si era esta su intención, consiguió el objetivo.

Du Belley estaba con Francisco cuando leyó la carta de Enrique y escribió al respecto:

«Los que se encontraban cerca de su persona vieron que a partir de ese momento se mostró más pensativo que anteriormente. Murió dos meses después».

Para cerrar esta entrada te diré que Enrique dejó el reino arruinado. Sin embargo, tuvo consecuencias a largo plazo porque le legó a Inglaterra los tres elementos que más adelante le permitieron fundar un imperio: una flota moderna, la doctrina del equilibrio de potencias y la iglesia nacional de la cual Enrique, el Defensor de la Fe, no había tenido escrúpulos en proclamarse el jefe y casi su dios.

Enrique VIII (1491-1547) joven.

Desde que ascendió al trono fue cruel —le mandó cortar las cabezas a Empson y a Dudley, los ministros de su padre—, pero con los años la maldad cada vez fue mayor. ¿Verdad que se le refleja en el rostro?

¿A que la mirada con el transcurso del tiempo es cada vez más malévola?

Si deseas profundizar más en el tema puedes leer:

📚Cuatro príncipes. Enrique VIII, Francisco I, Carlos V, Solimán el Magnífico y la forja de la Europa moderna, de John Julius Norwich. Ático de los Libros, España, 2020.

📚Enrique VIII y sus seis mujeres, de Francis Hackett. Editorial Juventud, Barcelona, 1937.

📚Enrique VIII, edición dirigida por Carlos Campos Salvá. Cinco ECSA, Buenos Aires, 2005.

📚Enrique VIII, de Philippe Erlanger. Salvat Editores, S.A, España, 1986.

📚Ana Bolena y su rey, de Mario Dal Bello. Editorial Ciudad Nueva, Madrid, 2018.

📚Francisco I de Francia, de Francis Hackett. Editorial Diana, S.A., México, 1959.

📚Historia de Europa. La Europa del Renacimiento. 1480-1520, de J. R. Hale. Siglo XXI de España Editores, S.A, 2012, Madrid.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top