TEMA 13. ¿WILLIAM SHAKESPEARE REALMENTE EXISTIÓ?

¿Por qué algunos estudiosos piensan que Shakespeare no existió en la realidad y que Marlowe, después de su muerte fingida, asumió esta personalidad para seguir escribiendo? Porque hay huecos en su biografía, pero existe numerosa documentación que prueba su existencia, sobre todo la relativa a las inversiones que efectuó a lo largo de la vida y su testamento.

William era casi un desconocido cuando Marlowe se desempeñaba como un dramaturgo consagrado. Sí consta que nació el 23 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, una pequeña ciudad de unos mil habitantes, situada a 120 kilómetros de Londres. Era hijo de John Shakespeare —un próspero comerciante y prestamista local— y de Mary Arden. Concurrió al colegio de la ciudad y a ello se deben los amplios conocimientos de la literatura latina y de retórica. Algunos argumentan que no es suficiente para explicar que supiera italiano y otras lenguas y en eso se basan para sostener que era Marlowe el que estaba detrás. Pero ¿acaso no existe siempre la posibilidad de que alguien sea autodidacta? Fundamentarse solo en esto significa negar de plano la genialidad de algunas personas.

A los 18 años se casó con una joven de la localidad, Anne Hathaway, cuando ella ya se hallaba embarazada. Tuvo otros dos hijos, mellizos. Un documento sitúa a Shakespeare en Stratford todavía en 1585, si bien luego siguen siete años en los que no hay rastro de él y que por eso se denominan «los años perdidos». Reaparece en 1592 convertido en autor teatral de éxito en Londres. Esto ha dado pie por parte de los biógrafos de Shakespeare para decir que hizo un viaje a Venecia y a otras ciudades italianas porque aparecen mucho en sus obras.

Es probable que el padre de Shakespeare fuera un católico recusante, dado que se le impusieron fuertes multas por no asistir a los servicios religiosos anglicanos. Debido a esto se ha sostenido que Shakespeare intentó pasar desapercibido por ser católico como su progenitor.

Un tal «William Shakeshafte» figura al servicio de un aristócrata católico del norte de Inglaterra —el conde de Southampton— como preceptor de sus hijos. Allí podría oír misa o confesarse, pues se daba refugio a los sacerdotes que llegaban en secreto a Inglaterra desde los seminarios europeos. Otros estudiosos han señalado en las obras de Shakespeare referencias a la doctrina católica, por ejemplo, al Purgatorio.

No se sabe tampoco cómo se convirtió en autor teatral. Sin duda en su juventud tuvo muchas ocasiones de presenciar representaciones dramáticas, ya que las compañías itinerantes de actores visitaban a menudo Stratford-upon-Avon. Otra posibilidad es que se trasladara a Londres en busca de algún miembro de la nobleza al que servir como poeta o como secretario y que allí le surgiera la posibilidad de escribir para los escenarios.

El teatro constituía una pasión para los londinenses. Se utilizaba por las autoridades para condicionar la mentalidad común en contra de la rebelión, tal como te comenté en el tema relativo al hombre barroco. Se crearon nueve, algunos con aforos de hasta 3.000 personas. Muchos espectáculos eran de carácter popular y se asemejaban a los mimos o a las farsas de feria. Las obras de Shakespeare, en cambio, tenían un registro más culto, tanto literariamente como por el tipo de interpretación de los actores. En 1592 William apareció mencionado como autor teatral, e, inclusive, fue objeto de críticas por los que le envidiaban el éxito.

Pero su carrera despegó dos años más tarde, después de la muerte de Marlowe. Creó, junto a otros seis socios, una compañía teatral llamada los Lord Chamberlain's Men, nombre que hace referencia a la protección que les prestaba el chambelán, jefe del personal del palacio real. Esta compañía fue rebautizada en 1603, a partir de ahí se llamó King's Men y dominaron los escenarios de Londres durante 25 años. Además de Shakespeare, figuraron en ella el actor cómico William Kempe y Richard Burbage, un actor considerado genial y que actuó en los papeles de Hamlet, de Otelo y de El Rey Lear.

Para completar el reparto contrataban actores eventuales, así como a adolescentes que no habían cambiado la voz para que interpretasen los papeles femeninos. En España, pese a ser más reaccionarios en otros temas, sí permitían que las mujeres actuaran en los escenarios. Shakespeare escribía dos obras por año para la compañía y hacía algunos papeles secundarios, por ejemplo, el de padre de Hamlet.

Al principio la compañía actuaba en The Theatre, pero en 1598 se venció el contrato de alquiler del local. Shakespeare y sus colegas desmontaron la estructura de madera y se la llevaron a un nuevo local de Bankside —un barrio de Londres al sur del río Támesis— hoy llamado Southwark. En aquella época estaba fuera de la ciudad, era una zona de diversión y rebosaba de burdeles y de tabernas. Para que te hagas una idea basta decir que Philip Henslow —el competidor directo de Shakespeare— además de empresario teatral era propietario de un burdel, agente inmobiliario y dueño de una casa de empeños. En su teatro, el Rose, alternaba las funciones dramáticas con las peleas de perros y de osos, que les encantaba a los londinenses.

El nuevo teatro de los Lord Chamberlain's Men se llamó The Globe. Se hallaba cerca de donde hoy en día se alza el moderno Shakespeare's Globe. Los espectadores pagaban un penique por la entrada más económica y se apiñaban en el «gallinero» y en los palcos. Entre tragos de cerveza y bocados de comida se representaron Romeo y Julieta en 1595, El Mercader de Venecia en 1597, Hamlet en 1602 y Macbeth en 1606.

The Globe fue una empresa muy ventajosa. Con el dinero obtenido Shakespeare se compró en 1597 —por 120 libras— una residencia de lujo en Stratford-upon-Avon, con abundante espacio en torno a la casa. Luego adquirió otras fincas urbanas y rurales. En 1613, The Globe —construido en madera y con el tejado de paja— se destruyó por un incendio provocado por la chispa de una descarga de artillería en el escenario, pero lo reconstruyeron enseguida. Además, la compañía de Shakespeare gestionaba ya otro teatro, el Blackfriars, de aforo menor —tenía alrededor de 600 plazas—, pero cubierto y con mayores medios escénicos. Por esta razón, las entradas más baratas para el Blackfriars eran hasta seis veces más caras que las del otro y era mucho más rentable.

Aunque se ha afirmado que por entonces Shakespeare se había retirado, nada indica que con 50 años lo hiciera. Lo único que se puede afirmar es que murió de fiebre tifoidea en su ciudad natal el 23 de abril de 1616.

Su tumba se encuentra en Holy Trinity Church de Stratford-upon-Avon y en ella reza el siguiente epitafio: «Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar en el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos». Una maldición al estilo de las que vemos en sus obras...

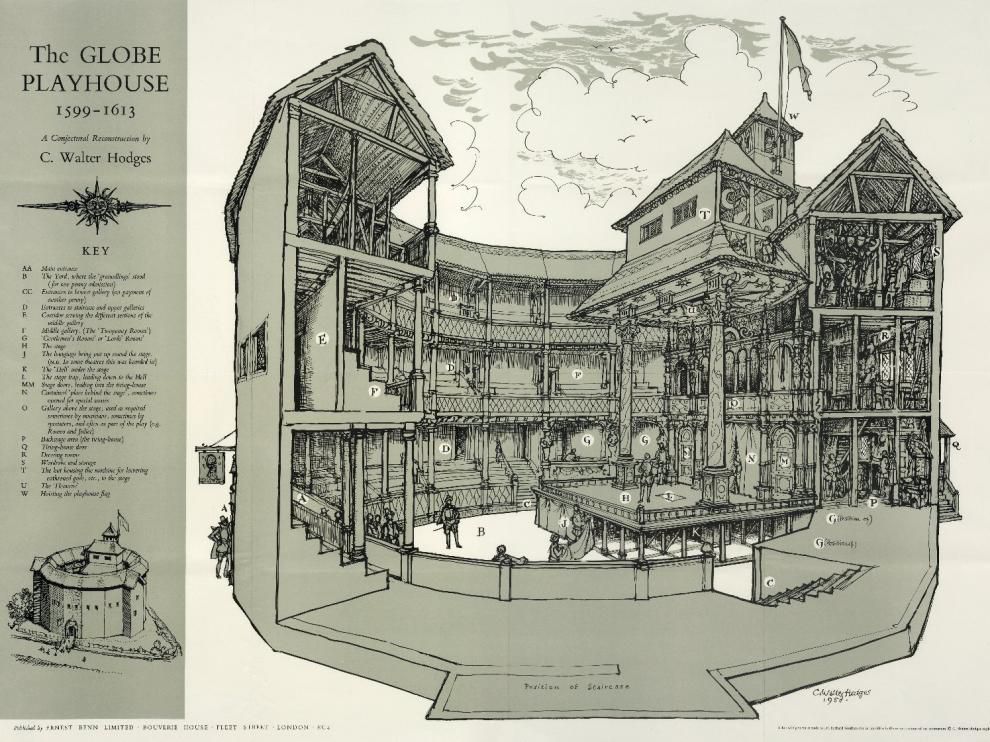

Reconstrucción hipotética de The Globe hecha por C. Walter Hodges de acuerdo a las evidencias arqueológicas y documentales.

Pero profundicemos un poco. «Todos los hombres», dejó constancia el tutor de la reina Elizabeth, Roger Ascham, «ansían que sus hijos hablen latín». La reina lo hablaba, era la lengua de las relaciones internacionales como hoy en día lo es el inglés. De hecho, era una de las pocas mujeres del reino que había recibido una amplia educación. También hablaban latín sus diplomáticos, sus consejeros, los teólogos, los clérigos, los médicos y los abogados. Resulta curioso que en el siglo XVI los albañiles, los mercaderes de lana, los guanteros, los labradores ricos —gente, la mayoría, que no sabía leer ni escribir ni siquiera en inglés— querían que sus hijos dominaran el latín. Por eso es muy probable que a los 7 años enviaran a Shakespeare a la escuela gratuita de gramática de Stratford, cuyo principio pedagógico fundamental era la inmersión absoluta en el latín: el padre era guantero y detentaba cargos públicos, querría para su heredero lo mejor.

Se llamaba Nueva Escuela del Rey, pero el nombre resulta engañoso. No era nueva ni había sido fundada por el rey Eduardo VI, el hermano de Elizabeth. Era una forma de edulcorar sus orígenes católicos. El edificio había sido construido por el Gremio de la Santa Cruz a inicios del siglo XV y en 1482 recibió de uno de los capellanes católicos una dote que le permitió convertirse en escuela gratuita. La construcción —que todavía se conserva— contaba con una sola habitación espaciosa situada encima del ayuntamiento. Se accedía a ella por un tramo de escalera desde el exterior, que en otro tiempo había estado cubierto por un tejado. Quizá hubiera tabiques, en especial si el titular recibía el apoyo de un maestro auxiliar para enseñar el abecedario a los más pequeños. La mayor parte de los alumnos —alrededor de 42 niños entre los 7 y los 14 o 15 años— se sentaban en bancos durísimos frente al maestro, que ocupaba un gran sillón al fondo de la sala.

Según establecían los estatutos, el maestro de Stratford no podía cobrarle dinero a ningún alumno. Debía dar clases a los niños varones que tuvieran derecho a recibirlas —esto es, a todos los que hubieran aprendido los rudimentos de la lectura y de la escritura— «siempre que sus padres no fueran demasiado pobres ni los niños demasiado ineptos». Como retribución el maestro recibía alojamiento gratuito y de las arcas públicas un salario anual de 20 libras, una cantidad considerable y el máximo sueldo que podían esperar los que ejercían este trabajo. La ciudad de Stratford-upton-Avon quería que sus jóvenes estudiasen, pues una vez que acababa la escuela gratuita de gramática había becas especiales para la universidad, destinada a los alumnos más prometedores y que carecían de recursos.

No obstante, la gente muy pobre —la mayoría de la población— no podía enviar a sus retoños a la escuela y estos empezaban a trabajar desde muy pequeños. Aunque se suponía que no se pagaba nada por asistir, había que tener unos ingresos mínimos que permitieran comprarle a los hijos las plumas de ave para escribir, una navajita para afilar la pluma, velas en invierno y papel. Y este último era un artículo muy caro en la época isabelina. Los niños de las familias con algunos recursos, por modestos que fuesen, podían acceder a una educación rigurosa basada en los clásicos. Aunque no se conservan libros de matrícula de la escuela de Stratford correspondientes a esta época, es casi seguro que Shakespeare asistió.

Los chicos se tenían que esforzar al máximo. En verano la jornada escolar empezaba a las seis de la mañana. En invierno, en cambio, debido a la oscuridad y al frío, comenzaba a las siete. A las once se efectuaba una pausa para almorzar —William iría a las corridas hasta su casa, situada a unos trescientos metros de distancia— y luego volvían a retomar las clases, que continuaban hasta las cinco y media o seis de la tarde. Seis días a la semana, doce meses al año. No estudiaban la historia de Inglaterra ni literatura inglesa ni biología ni química ni física ni economía ni sociología, solo algunas nociones de aritmética. Se enseñaban, eso sí, los artículos de fe del cristianismo, pero quizá esta materia no se diferenciaba mucho del estudio de latín. El método de enseñanza incluía la memorización, interminables pruebas de adiestramiento, repetición incansable, análisis diario de textos, complejos ejercicios de imitación y de variación retórica y la amenaza de la violencia.

Se sobreentendía que el aprendizaje del latín iba unido a los azotes. Un teórico de pedagogía de la época sostenía que las nalgas habían sido creadas para facilitar el aprendizaje de esta lengua. Un buen maestro era, por definición, un maestro estricto. Es más, la reputación pedagógica se ganaba por el vigor de las palizas propinadas. Incluso una parte del examen final para obtener el grado de licenciado en gramática por la Universidad de Cambridge a finales de la Edad Media consistía en demostrar la idoneidad pedagógica del aspirante azotando a algún chico torpe o travieso. Aprender latín en aquella época se convertía, así, en un rito de pubertad para los varones como en la prehistoria salir a cazar mamuts. Da la impresión, al leer las obras de William Shakespeare, que la Nueva Escuela del Rey despertó y alimentó sus inagotables ansias por el dominio del lenguaje, ya que no le bastaban las palabras existentes y se inventaba otras.

Los maestros de escuela coincidían en que una de las mejores maneras de inculcar a los alumnos un buen latín consistía en hacerles leer e interpretar antiguas obras de teatro. Las preferidas eran las comedias de Terencio y de Plauto. Incluso un clérigo severo, el pastor John Northbrooke, que en 1577 publicó un ataque contra «el juego de dados, el baile, las farsas y los entremeses junto con otros pasatiempos ociosos», reconocía que las interpretaciones escolares de obras latinas, previa censura de las partes poco convenientes, eran aceptables. Northbrooke insistía en que debían interpretarse en la lengua original, no en inglés, y que los alumnos no debían llevar trajes bonitos ni entrar en «vanos y libertinos jueguecitos de amor».

Un profesor de la Universidad de Oxford de la época isabelina, John Rainolds, decía que había que tener cuidado cuando el argumento exigiera que el chico que interpretaba al protagonista besara al chico que interpretase a la protagonista, porque según él ese beso significaría la perdición para ambos. Sostenía que el beso de un chico hermoso era como el beso de «ciertas arañas»: «Solo con que toquen a los hombres con sus labios, les causan maravilloso dolor y los vuelven locos».

En los hechos, resulta casi imposible censurar a Plauto y a Terencio por lo que, dentro del plan de estudios, existía una liberación cómica al opresivo y estricto sistema educativo. Si el alumno poseía aptitudes en cuanto a la actuación y conocimientos de latín lo pasaría muy bien... Y sin duda William Shakespeare poseía ambas dotes.

En 1569, cuando William tenía 5 años, su padre —John Shakespeare— en calidad de alcalde (corregidor) de Stratford-upton-Avon ordenó que se subvencionara a dos compañías de actores profesionales que habían llegado de gira a la ciudad, Los Hombres de la Reina y los Hombres del Conde de Leicester. Estas compañías ambulantes estaban integradas por 10 o 12 «vagamundos», que cargaban los trajes y los accesorios en una carreta. Decía con ironía un testigo de la época, que estaban obligados «a viajar a pata de pueblo en pueblo por un trozo de queso y un tazón de suero de leche». En realidad, les pagaban una o dos libras, pero seguro que también aceptaban la comida que les ofreciesen.

Llegaban entre los sones de las trompetas y los redobles del tambor. Desfilaban por la calle mayor vestidos con las libreas multicolores, los mantos escarlatas y las capas de terciopelo carmesí, atrayendo a multitudes. Luego se encaminaban a la casa del alcalde y le presentaban las cartas de recomendación, con sus sellos de lacre, que demostraban que contaban con un poderoso mecenas que los protegía. En 1569 tendrían que haber ido a Henley Street, la casa de William Shakespeare, y habrían hablado con su padre, pues era él quien decidía si los echaba o les permitía poner pasquines anunciando la obra

La primera actuación, gratuita para todos, se llamaba el «auto del alcalde». Acudía el corregidor, pues era quien determinaba el dinero a pagar de las arcas municipales. Hay que suponer que lo recibían con mucho respeto —dependían de su voluntad— y que le daban uno de los mejores asientos del ayuntamiento, donde se erigía un tablado especial. El nerviosismo en una ocasión como esta no se limitaba a los niños, pues registraron en los archivos municipales de Stratford-upton-Avon y de otras localidades roturas de cristales y daños en las sillas y en los bancos causadas por la multitud de espectadores revoltosos que se peleaban por tener el mejor sitio.

Así, estas representaciones rompían la rutina de la vida cotidiana. La sensación de liberación, que rozaba la transgresión, constituía la razón por la que algunos dignatarios municipales más severos decidieran negarse a que los cómicos actuasen, sobre todo en épocas de escasez, de enfermedad o de desórdenes y de que a estos no se les permitiera actuar en domingos ni durante la Cuaresma. Pero hasta los alcaldes y los concejales más puritanos tenían que pensárselo dos veces antes de disgustar a los aristócratas que los protegían. Al fin y al cabo, al término de cada actuación en aquellas localidades rústicas, los actores se arrodillaban solemnemente y pedían a todos los presentes que rezaran con ellos por su buen amo y señor, y, en el caso de Los hombres de la Reina, por la mismísima Gloriana. De ahí que, incluso cuando se les prohibía actuar, fuera habitual que a las compañías se las despidiera con una propina, es decir, las sobornaban para que se marchasen sin crear conflictos.

Muchas compañías llegaron a Stratford. Los Hombres del Conde de Leicester en 1573, por ejemplo, cuando Shakespeare tenía nueve años. Los Hombres del Conde de Warwick y Los hombres del Conde de Worcester en 1575, cuando tenía once. Es probable que Shakespeare contemplara las obras del repertorio que, en su mayor parte, eran «autos de moralidad» o «entremeses morales», sermones seculares en los que se mostraba las terribles consecuencias de la desobediencia, de la ociosidad y de la disipación. Presentaban un personaje —una abstracción personificada llamada Humanidad o Juventud— que se apartaba de la guía apropiada de personajes tales como Distracción Honesta o Vida Virtuosa y empezaba a pasar el tiempo en compañía de Ignorancia, Venalidad o Insolencia. En el tip sobre los hombres del barroco comentamos que se utilizabaneste tipo de entretenimientos para combatir las posibles rebeliones y mostrarcuán bajo se podía caer y las penalidades que se pasaban por ir contra la corriente.

Cuando William se puso a escribir para los escenarios de Londres, se inspiró en estos espectáculos. De ellos aprendió a dar a muchos personajes nombres emblemáticos. Por ejemplo, las prostitutas Dolly Rajasábanas y Jane Trabajonocturno. Raras veces fue más allá y sacó a escena personificaciones abstractas, como Rumor, que aparece cubierto con una túnica llena de lenguas pintadas en Enrique IV. Parte Segunda, o Tiempo, que aparece cargando un reloj de arena en Cuento de invierno. La influencia de las obras de moralidad fue más indirecta y sutil: se valió de ellas para formar los cimientos ocultos tras la superficie. Porque él consideraba que cualquier drama que valiera la pena debía tocar algún tema trascendental relacionado con el destino humano y debía emocionara y hacer pensar tanto a la gente culta como a la gente corriente.

Shakespeare también aprendió de las obras de moralidad a saber cómo centrar la atención escénica en la vida psicológica, moral y espiritual de los personajes y a cómo manifestar el comportamiento externo. Lo ayudaron a modelar emblemas físicos de su vida interior, como el brazo atrofiado y la joroba de Ricardo III que exteriorizaba su alma putrefacta. Le enseñaron el modo de construir sus dramas en torno a la lucha por el alma de un protagonista. Por ejemplo, Otelo desgarrado por su fe en Desdémona y las obscenas sugerencias del malvado Yago insistiendo en que ella le era infiel. Le mostraron cómo un personaje malvado podía ser al mismo tiempo irresistible y subversivo. También aprendió que la frontera entre la comedia y la tragedia era muy fina.

En las obras de moralidad el miedo se mezclaba con el placer transgresivo. El Vicio, la maldad personificada, era castigado al final de la obra, pero durante el espectáculo lograba cautivar al público. Los autores de las obras de moralidad pensaban que podían realzar el profundo impacto que pretendían lograr reduciendo a los personajes a su esencia. Pensaban que así su público no se distraía con los detalles irrelevantes de las identidades individuales. Shakespeare se dio cuenta de que resultaba muchísimo más atrayente cuando se asociaba a personas con nombres concretos y no a abstracciones generalizadas y esquemáticas.

Además de estas compañías itinerantes, William también tenía acceso a otro tipo de actuaciones. En las localidades próximas a Stratford-upton-Avon había festejos estacionales en los que los miembros de los gremios y de las hermandades se enfundaban en sus mejores galas e interpretaban obras tradicionales. Durante una tarde, la gente sencilla —carpinteros, estañadores, fabricantes de flautas, etcétera— desfilaban ante sus vecinos vestidos de reyes y de reinas, de locos y de demonios.

En Coventry, por ejemplo, los hombres y las mujeres tenían una manera especial de celebrar la fiesta: escenificaban una antigua matanza de daneses, hazaña en la que, según contaban, las mujeres inglesas habían mostrado un valor especial. La celebración anual gozaba de gran fama en la comarca y quizá atrajera entre la concurrencia a la familia de Shakespeare en algún momento.

A finales de mayo o de junio, en la época de los días largos, quizá asistiera también a alguno de los grandes espectáculos anuales con motivo del Corpus Christi, en los que las obras presentaban el destino de la humanidad desde la creación y el pecado original hasta la redención. Estos ciclos del misterio habían sobrevivido hasta finales del siglo XVI en Coventry. Asociada en los orígenes a una gran procesión en honor de la Eucaristía, la producción de un ciclo del misterio constituía una gran empresa municipal, en la que participaba gran cantidad de gente y que requería un gasto importante. En varios rincones de la ciudad, por lo general en tablados construidos para la ocasión o en carretas, personas de la localidad piadosas o a las que les gustaba actuar representaban una parte del ciclo. Determinados gremios solían asumir los costes y la responsabilidad de las distintas partes.

Los reformadores protestantes pretendieron acabar con estas actividades, pues deseaban desmantelar la cultura y los ritos católicos tradicionales de los que habían surgido estos espectáculos. Hacían campañas para ponerles fin, pero las obras no eran estrictamente católicas, sino cristianas, y la población se oponía a perderlas, pese a la dura oposición de las instituciones. Muchas festividades tradicionales habían desaparecido, además, debido a los ataques de los que pensaban que el calendario les ofrecía a los trabajadores demasiados festivos y de los que opinaban que determinadas costumbres estaban teñidas de catolicismo o de paganismo.

La cultura popular puede verse en la obra de Shakespeare, pero no escribía como un artista folclórico. Era un maestro en el arte del distanciamiento porque, aunque simpatizaba con las costumbres rurales y las comprendía, demostraba que ya no eran su elemento. A medida que fue creciendo asimiló el mundo rural y después no intentó repudiarlo ni hacerse pasar por otra persona distinta. Cierto era que a Shakespeare le interesaba convertirse en un caballero. Su preocupación por conseguir una buena posición, sus ansias de éxito social y la fascinación por la vida de los aristócratas y de los monarcas no supusieron que renegara de sus orígenes. Utilizó las experiencias infantiles del mismo modo que las demás, como una fuente inagotable de metáforas.

En el verano de 1575, cuando William tenía once años, Elizabeth I había ido a los Midlands en uno de los viajes reales en los que, acompañada de un séquito enorme, enjoyada como un icono bizantino, se mostraba al pueblo, supervisaba el estado del reino, recibía tributos y sumía en bancarrota a los anfitriones. La soberana, que había visitado la zona en 1566 y de nuevo en 1572, era la estrella de aquellas ocasiones y emocionaba y aterrorizaba a todo aquel que la veía. El punto culminante de la jornada del nuevo viaje que hizo en el 75 a la región fueron los 19 días —del 9 al 27 de julio— que permaneció en Kenilworth, el castillo de su favorito Robert Dudley, conde de Leicester.

Estaba situado a 20 kilómetros al nordeste de Stratford-upton-Avon, que debió de participar en los preparativos. John Shakespeare, que por entonces se desempeñaba como concejal de Stratford, es posible que llevara a su hijo William a contemplar lo poco que pudiera de todo aquel espectáculo: la grandiosa llegada de la reina, a la que recibieron con los discursos de una Sibila, de Hércules, de la Dama del Lago y de un conocido poeta, que intervino en latín. Había, también, fuegos artificiales, un diálogo entre un Hombre Salvaje y el Eco, hostigamiento de osos —unos mastines atacaban a un oso atado a un poste—, más fuegos de artificio, un acto de acrobacia a cargo de un artista italiano y una elaborada recreación histórica en las aguas del lago.

Leicester, que desde hacía algún tiempo perdía el favor de la reina al hacerse mayor —a Elizabeth le gustaban los hombres jóvenes—, no escatimó en nada que pudiera ser del gusto de la soberana. Organizó, además, una serie de espectáculos rústicos. Incluían unas tornabodas y una danza morisca, una especie de justas llamadas quintain —deporte consistente en acertar con la lanza o con cualquier otra arma un objeto atado a un poste— y el tradicional Auto del Martes del Hocktide de Coventry. Justo los entretenimientos populares a los que tanto habían atacado los moralistas y los reformadores estrictos. Leicester lo sabía. Y sabía, también, que a la reina le gustaban. Es más, Elizabeth I era contraria a las críticas de los puritanos con respecto a ellos y esperaban que mostrase su simpatía permitiendo que continuasen llevándose a cabo.

Si William Shakespeare no estuvo allí, por lo menos habría oído contar con todo detalle lo acontecido y también es probable que leyera la carta sobre la visita, escrita por Robert Langham o Laneham, «funcionario de la puerta de la cámara del consejo». Esta misiva se publicó en una sencilla impresión y circuló ampliamente. Era casi de lectura obligada para cualquier persona que ejerciese el oficio de intentar distraer a la reina, una ocupación en la que el bardo de Avon no tardaría en ingresar.

La carta de Langham evidencia que la representación del Auto de Martes de Hocktide fue una iniciativa de política cultural. Unos «hombres de buen corazón de Coventry», encabezados por un albañil llamado Capitán Cox, se habían enterado de que su vecino, el conde de Leicester, quería entretener a la monarca. Sabedores de que deseaba que la soberana «se solazara y se alegrara» con todo tipo de diversiones placenteras, los artesanos de Coventry solicitaron que se les permitiese volver a exhibir su vieja farsa, por esas fechas prohibida. Pensaban que a la reina le gustaría la conmemoración de la antigua matanza porque mostraba «con cuánta valentía se comportaron nuestras inglesas por amor a su país». Creían que tomaría partido por ellos. Escribía Langham: «La cosa, decían, se fundamenta en relatos y en tiempos pasados solía ser representada en nuestra ciudad cada año, sin mal ejemplo de maneras, papismo o superstición alguna, y por lo demás ocupaba las mentes de muchos que con harta verosimilitud habrían tenido peores ideas». Los argumentos son los mismos que justificaban la representación de determinadas obras dramáticas y que defendían el teatro en general: la obra cuestionada se basaba en acontecimientos históricos, era una forma de entretenimiento tradicional, estaba libre de contaminación ideológica y constituía una distracción para evitar pensamientos de verdad peligrosos.

¿Por qué el Auto de Martes de Hocktide, que contaba con «un antiquísimo comienzo y una larga continuidad», tenía que ser defendido? Porque, como reconocían los artesanos, había sido «últimamente retirado», es decir, prohibido. La representación ofrecida en Kenilworth, pues, significaba una forma de divertir a la soberana y también tenía la finalidad de conseguir el apoyo de Elizabeth para que esta presionara al clero de la comarca para que pusiera fin a su campaña en contra de una fiesta local muy querida por la población: «Deseaban exponer su humilde petición a Su Majestad para poder montar de nuevo sus obras».

Pese a la cuidadosa planificación para la representación del Auto de Martes de Hocktide —el espectáculo se efectuó al pie de la ventana de la reina—, la ocasión se malogró. Tuvieron lugar demasiadas representaciones al mismo tiempo —el convite de bodas y las danzas atrajeron la atención de la monarca—, que además se distrajo con «el gran gentío y el escándalo» de la multitud. La soberana solo pudo ver un fragmento de la obra. Después de innumerables ensayos y de la estrategia empleada, los hombres de Coventry se quedaron destrozados. Pero entonces, de forma inesperada, todo se salvó: la reina ordenó que la función se repitiera al martes siguiente. Y fue un éxito: «Su Majestad se rio mucho». En los archivos de Coventry del año siguiente, 1576, se conserva una confirmación del triunfo de los habitantes: «Este año el dicho alcalde mandó que el Martes de Hocktide, en el que se menciona la derrota de los daneses por los habitantes de esta ciudad, fuera puesto de nuevo y que siguiera exhibiéndose».

Se dice que la organización de las celebraciones le costó al conde de Leicester la gigantesca suma de 1.000 libras al día. Puede que los espectáculos fueran elaboradísimos y llamativos, pero la atención de este —y también la de muchos otros espectadores— estaba centrada en una sola persona: en la reina, la mujer más poderosa e imprevisible de Inglaterra. Si, en efecto, William Shakespeare llegó a verla, engalanada con sus famosos vestidos de elaborado diseño, portada en litera a hombros de unos guardias escogidos por su belleza y acompañada por sus cortesanos ataviados con gran lujo, habría sido testigo del mayor espectáculo teatral de la época isabelina. Como en una ocasión comentó la soberana hablando de sí misma: «los príncipes somos expuestos en el escenario de la vista y de la contemplación del mundo».

El festejo más extravagante que Leicester organizó para Elizabeth durante la larga estadía fue un delfín mecánico de más de siete metros de longitud que emergió de las aguas del lago situado al pie del castillo. A lomos de delfín — cuyo vientre escondía un conjunto de instrumentos de viento— iba la figura de Arión, el legendario músico griego, que cantó, según dice Langham, «una agradable tonada», la que, «iba en un metro muy adecuadamente en consonancia con el asunto».

Continuaba diciendo:

«y deliciosamente interpretada por la voz; la canción de un artista primoroso muy dulcemente adaptada a sus partes; cada parte en su instrumento limpia y agudamente tocada; cada instrumento a su vez en su especie maravillosamente afinado; y todo ello en el atardecer del día, resonando en medio de las aguas tranquilas, donde la presencia de Su Majestad y el deseo de escuchar habían apagado por completo cualquier ruido y estrépito; toda la armonía expresada en ritmo, afinación y armonía incomparablemente melodiosa».

Años después, da la impresión de que Shakespeare recordó este espectáculo en su obra Noche de Epifanía, cuando el capitán del barco intentaba tranquilizar a Viola asegurándole que podía ser que su hermano no hubiese perecido ahogado en el naufragio. «Allí, nuevo Arión de un delfín a lomos», le decía, «con las olas trabó conocimiento todo el tiempo que pude contemplarlo».

En Sueño de una noche de verano —obra escrita a mediados de la década de 1590—, iba más allá cuando evocaba la escena de Kenilworth y elaboraba un cumplido para Elizabeth. Es probable que la reina asistiera a alguna de las primeras representaciones de la comedia y la compañía debió de pensar que debían dedicarle algún halago. William elaboró un pasaje de la mitología áulica que adoptaba la forma de un recuerdo. Dicho recuerdo —el de la ocasión en la que Cupido «apuntó certero a una gentil vestal que reina en Occidente»— aludía al intento del conde de Leicester de encantar a la reina, ocurrido unos veinte años antes. «Tú bien te acuerdas», decía Oberón, el rey de las hadas, a Coquito, su principal ayudante.

«cuando una vez, sentado en un acantilado,

oí a una sirena a lomos de un delfín

modulando tan suave y armonioso aliento

que el rudo mar cortés volvíase a su canto,

y alguna estrella saltó loca de su esfera

por oír a la marina niña».

El discurso pretendía hacer un guiño al culto a la virginidad fomentado en su vejez por Elizabeth I: la flecha de Cupido no dio en el blanco «y a la imperial sacerdotisa vi pasando/ en virginal meditación, de amores libre». Tras dirigir este exquisito cumplido a la reina, la obra reanudaba la trama que había quedado momentáneamente suspendida. Shakespeare expresó en Sueño de una noche de verano una fantasía cultural inspirada en los festejos de Leicester en Kenilworth. ¿En qué consistía esta fantasía? En la existencia de un mundo de mágica hermosura, atravesado por fuerzas ocultas, capaz de producir una intensa energía erótica, ante la que todos los seres, excepto uno —«la gentil vestal que reina en Occidente»—, sucumbían. La realidad se hallaba a años luz de este sueño. Los fuegos artificiales no eran estrellas que saltaban enloquecidas de su esfera. Tampoco había ningún mar, solo una muchedumbre junto al lago del castillo. La gentil vestal era una mujer de mediana edad con los dientes negros y podridos. El delfín mecánico se parecía a una carísima boya y la figura a lomos del delfín no era Arión ni una sirena, sino un cantante llamado Harry Goldingham.

Como dato curioso, te diré que Shakespeare también escribió un epílogo de La segunda parte de Enrique IV, que recitó él, cuando en 1599 representó esta obra en la corte ante Elizabeth I.

Decía:

«Primero, mi temor; después, mi reverencia; por fin, mi discurso. Mi temor es no haberos agradado; mi reverencia, mi deber, y mi discurso es para pediros perdón. Si ahora esperáis un buen discurso, estoy perdido, pues lo que tengo que decir es de mi cosecha y lo que habría que decir me temo que será mi ruina. Pero al grano y de ahí al riesgo. Sabed, como ya es sabido, que hace poco estuve aquí al final de una obra desagradable, rogándoos paciencia y prometiéndoos otra mejor. Pensé realmente pagaros con esta y si, cual mala expedición, no arribó a buen puerto, yo doy en quiebra y vosotros, amables acreedores, perderéis. Prometí que aquí estaría y aquí está mi persona a merced vuestra. Hacedme una rebaja y algo os pagaré; y, como tantos deudores, os prometeré infinitamente. Y con esto me arrodillo ante vosotros, aunque, la verdad, es para rezar por la reina».

El gesto de arrodillarse para rezar a la finalización de una obra teatral daba la impresión de restablecer el mundo en el que los aristócratas primaban, pero Shakespeare explica a los espectadores que, aunque parezca que se arrodilla por ellos, no es así, sino que lo efectúa para rezar por Elizabeth. Seguro que todos los presentes se apresuraron a hacer lo mismo porque en su relación con la soberana todos estaban en un mismo plano de subordinación. ¿Qué significaban estas palabras? Para la época, una gran osadía.

En 1582, Alexander Aspinall llegó a Stratford-upton-Avon para asumir el puesto de maestro en la Nueva Escuela del Rey, poco tiempo después de que Shakespeare acabara su instrucción, pero cuando cabe suponer que todavía asistían a ella sus hermanos menores.

En el siglo XVII, alguien anotó en un anecdotario unos versos que acompañaron a un par de guantes enviados por el maestro Aspinall a la mujer que por aquel entonces cortejaba:

«El regalo es pequeño, la voluntad es absoluta».

Los guantes fueron adquiridos en la tienda de John Shakespeare, pues el verso fue anotado dando una pista del famoso poeta. William podría haberse quedado en casa durante este período y ganarse la vida como autor de rimas personalizadas, en las que introducía su nombre para darse a conocer. De hecho, nunca dejó atrás esta etapa de su vida, pues los guantes, las pieles y el cuero aparecen con frecuencia en sus obras, de una manera que refleja una relación familiar con el comercio de este tipo de artículos de lujo. Por ejemplo, Romeo ansiaba ser un guante en la mano de Julieta para poder acariciar su mejilla. Para el desarrollo de sus negocios el padre tendría que desplazarse hasta los rediles de ovejas y a los mercados rurales y resulta probable que se llevara a su hijo mayor, pues esto también aparece reflejado en las obras de William. Es decir que, por esos años, todavía estaba en Stratford-upton-Avon.

Pero quizá luego hubo un motivo más profundo y perturbador que lo hizo alejar de su ciudad natal. Por esa época, en el año 1583, John Somerville, yerno de Edward Arden, empezó a hablar mucho con el jardinero de la finca de su suegro, Hugh Hall, que en realidad era un cura católico al que daban cobijo, y cada vez se sentía más atraído por él. Hay que destacar que Edward Arden era pariente lejano de Mary Arden, la madre de William. El religioso le hablaba de la corrupción moral de la hija bastarda de Enrique VIII, Elizabeth, y de los chismes escabrosos que contaban de ella con Leicester. Le recordó que el Papa había liberado a los ingleses de obedecerla y del intento de un católico español de asesinarla. Esto llevó a Somerville a tomar la resolución de liberar al país «de la víbora que se sentaba en el trono».

El 24 de octubre de 1583 abandonó a su esposa y a sus dos hijos y se dirigió a Londres. En una posada a seis kilómetros de distancia, alguien lo escuchó gritar para sí mismo que iba a pegarle un tiro a la reina con su pistola. Lo detuvieron y a los pocos días lo llevaron a la Torre de Londres para interrogarlo. Las autoridades se dieron cuenta de que el joven estaba mal de la cabeza, pero usaron sus amenazas como pretexto para saldar viejas cuentas. Pronto detuvieron a su esposa, a su hermana, al suegro, a la suegra y al cura Hugh Hall. Tanto a él como al suegro los acusaron de Alta Traición y los condenaron a muerte. Somerville se ahorcó en la celda la noche antes de la ejecución de la sentencia, pero las autoridades lo decapitaron igual para que sirviera de escarmiento. Edward Arden, que solo era culpable de practicar la religión católica y de haberse equivocado al elegir a un yerno loco, sufrió la salvaje pena reservada a los traidores. Las cabezas de ambos, clavadas en sendas picas, fueron colocadas en el Puente de Londres como era habitual.

El acusador fue sir Thomas Lucy. Era el juez de paz que se ocupaba de la detención y del registro de las casas de los sospechosos de ser católicos, de interrogar a los criados, etcétera. Por la época en la que detuvieron a Somerville, sir Thomas era una figura destacada de la comisión encargada, a raíz del envío de los misioneros jesuitas, de localizar a los conspiradores católicos. En definitiva, era un hombre muy peligroso. Quizá no fuese traicionero ni malvado, pero sí con una firme determinación en la defensa de lo que él consideraba que era la causa de Dios. Además, estaba muy interesado en los parientes de Edward Arden porque el gobierno pensaba que era una conspiración familiar y quizá oyera los rumores de que la madre de William Shakespeare estaba emparentada con ellos.

En 1585, Lucy regresó a Warwickshire con un nuevo éxito a cuestas —después de pasar un año en el Parlamento—, pues había contribuido a sacar adelante un proyecto de ley «contra los jesuitas, los curas del seminario y otras personas desobedientes por el estilo». Así, estaba más vigilante que nunca. Eran años de constantes rumores acerca de conspiraciones para matar a la reina y poner en su lugar a María de Escocia, fue una época de tensión extrema. Es probable que Shakespeare chocara con Lucy y que decidiera que debía de quitarse del medio.

Si tenemos en cuenta que el nacimiento de los mellizos Judith y Hamnet fue en febrero de 1585, Shakespeare debió de permanecer en Stratford-upton-Avon hasta el verano de 1584. Poco después le dio la espalda a su mujer y a los hijos y se marchó a Londres. Los estudiosos creen que se unió a Los Hombres de la Reina, que por aquella época era la principal compañía ambulante del país y que estuvieron en Stratford en 1587. Andaban escasos de gente porque el 13 de junio habían asesinado en la vecina ciudad de Thame a uno de sus principales actores, William Knell. No es probable que William lo sustituyera, pero sí que hubiera un cambio de papeles entre todos los miembros de la compañía de modo que le quedase uno. Si así ocurrió, Shakespeare debió de ser cauto y no le reveló a nadie el verdadero motivo de su huida, pero sí algunos mencionaban que tuvo un problema con sir Thomas Lucy por la caza furtiva de un ciervo. Es decir, es probable que adornara la realidad. ¿Qué mejor sitio para estar? La compañía de los Hombres de la Reina había sido creada en 1583 para difundir la propaganda protestante y el entusiasmo monárquico por Inglaterra en un momento tan convulso como aquel. Nadie dudaría de su adhesión a la nueva fe.

Si William se unió a alguna compañía de cómicos como actor secundario, no era probable que se dirigiera inmediatamente a Londres. Habría continuado su gira por diversas ciudades y por las mansiones de los nobles. En agosto de 1587, la compañía o parte de la compañía se dirigió al sudeste del país. Pero tarde o temprano arribaría a Londres, el sitio donde gozaría de un anonimato relativo y donde podría dejar volar su imaginación.

Quizá escapase de sir Thomas Lucy, de un matrimonio al que se vio obligado a contraer porque Anne Hathaway estaba embarazada —no la quería, vivieron separados durante casi dos décadas y en su testamento, pese a la riqueza acumulada, solo le legó su segunda mejor cama— y de la responsabilidad de tres hijos o del negocio de guantería y del comercio ilegal de lana de su irresponsable padre.

El círculo de escritores que se concentraban en Londres y su cabecilla, Robert Greene, al principio tal vez consideraron que William Shakespeare era un joven agradable. Una persona interesante con la que compartir unas copas en la Mermaid Tavern. Su manera de escribir demostraba, sin ningún género de dudas, que tenía talento.

Sin embargo, parece que no era demasiado dado a las fiestas. Cuando John Aubry, el biógrafo sobre Shakespeare del siglo XVII, le preguntó a quienes lo habían conocido qué recordaban de él, le comentaron que «no era un hombre muy sociable» y que «no quería que lo arrastraran a una vida disoluta, y, si lo invitaban» se excusaba diciendo que «estaba enfermo». Hay que recordar que pronto pasó a ser dramaturgo y actor en la compañía Lord Chamberlain's Men. Actuaban durante todo el año, por lo que Shakespeare tenía la mayor parte de las mañanas ocupadas con los ensayos, las tardes con las funciones y debía solventar muchos temas con sus socios por los asuntos de la compañía. Le quedaban pocas horas ya entrada la noche y por la mañana temprano para leer y escribir, iluminado por la tenue luz de las velas y combatiendo el cansancio. El trabajo era arduo, sobre todo porque debía atender al mismo tiempo las necesidades de los actores y las expectativas del público teatral y del cortesano, cuyas demandas tiraban en direcciones opuestas. Tanto Shakespeare como el resto de los dramaturgos sufrían una gran presión, pues debían producir a toda velocidad historias novedosas y entretenidas. A fines del siglo XVI escribir era un oficio de jóvenes —ninguno superaba los cuarenta años—, no cualquiera podía asumir la enorme carga de trabajo.

Es probable que William decepcionara al grupo porque no les seguía el ritmo con las borracheras ni en el libertinaje llevado a su máxima expresión y porque no tenía estudios universitarios. Todos los miembros del círculo habían asistido a Oxford o a Cambridge. La educación universitaria los convertía en caballeros. También la valoraban por el saber que comportaba y del cual les gustaba presumir. A Shakespeare no le faltaba cultura, pero no era capaz de los alardes académicos de Watson. Y, para ser honesta, tampoco le interesaban.

Además, William era de origen provinciano y no renunciaba a sus orígenes. Aunque le había vuelto la espalda a la ocupación de su padre y había abandonado a la esposa y a los tres hijos, a diferencia de Greene les enviaba dinero y los visitaba de tanto en tanto. Su imaginación seguía ligada a los detalles locales de la vida rústica. Y aunque los jóvenes escritores bohemios reconocieran que un hombre al que consideraban un paleto de campo tuviera talento e inteligencia, quizá también les molestara que no se arrojase por completo a la vida caótica y desordenada de los demás escritores.

Puede que Shakespeare notase cierto esnobismo y pretensiones de superioridad en los demás. No le efectuó versos laudatorios a ninguno de los libros que publicaron sus supuestos amigos a finales de la década de 1580 y a comienzos de 1590, quizá porque nadie le pidió que lo hiciese. Tampoco él le solicitó a ninguno de ellos que le hiciera un elogio, práctica común de la época. Ni entró en sus controversias literarias. Como decía con anterioridad, pronto William Shakespeare se dedicó a administrar los asuntos de la compañía de actores —de la que era socio—, escribió sin parar durante más de dos décadas, acumuló dinero para sí y sabía guardar el dinero de los demás, evitó la cárcel y no se metió en pleitos ruinosos, invirtió en fincas rústicas y en inmuebles en Londres, compró la mejor segunda casa de Stratford-upton-Avon y se retiró a esta ciudad cuando tenía alrededor de cincuenta años.

Shakespeare analizó las obras del resto de escritores, los trató y coqueteó, apenas, con la vida temeraria que llevaban. Baste recordar que Marlowe, al igual que otros, era espía del servicio de inteligencia... Y que un paso en falso acabó con su vida. Los miembros de este grupo estaban orgullosos de los títulos universitarios, de los conocimientos de latín y de griego que poseían, de las burlas, de las bromas y de su despreocupación. Bebían sin parar, y, luego, medio borrachos, componían cualquier obra para la imprenta o para las compañías de teatro. Shakespeare comprendió que a los ojos de este círculo solo era un actor y no un poeta. Aunque mostraron algún indicio de intranquilidad mezclada con la envidia —porque los impresionó y a la vez los molestó el éxito de William con su trilogía sobre Enrique VI—, lo más probable es que pensasen que era bastante ingenuo y que podrían aprovecharse de él. Y, al no aflojar dinero, lo hicieron a un lado o le guardaron rencor.

Puede que Shakespeare escribiera para el teatro como actor y no como poeta en el sentido que se consideraban Greene y su círculo. No hay que olvidar que escribía las escenas que actuaba y era el mejor en lo suyo. Los actores pronto reconocieron su valía. También se caracterizaba por su honestidad con el dinero —justo lo contrario que el grupo de escritores, que vivían del cuento—, pues en un documento del tesoro de diciembre de 1594 que menciona a William, junto con Burbage y Kempe, da a entender que era uno de los responsables fiscales de la compañía.

Greene, en cambio, siempre estaba sin dinero y viviendo de los demás. Cayó enfermo en agosto de 1592, a los 32 años, después de una cena a base de arenques en escabeche y de vino del Rin, a la que asistió también Nashe. Todos sus amigos lo abandonaron. Hubiera muerto como un mendigo, tirado en la calle, si no fuese por un humilde zapatero llamado Isam y su amable esposa, que se lo llevaron a casa y lo cuidaron durante los últimos días.

Pronto los demás miembros del grupo también fallecieron. En el mismo mes y año Thomas Watson, a los 35. En mayo de 1593, Marlowe. George Pelle murió en 1596 y Thomas Nashe en 1601. Es decir, a partir de 1593 Shakespeare —que todavía no había cumplido los 30— se había quedado sin rivales serios y continuaba con su enorme éxito.

No obstante, William pasó por un momento amargo. El editor Henry Chettle publicó una obra póstuma de Robert Greene, Una pizca de ingenio, y, según se decía, Nashe colaboró en ella.

Greene —o quien se hacía pasar por él— escribió acerca de Shakespeare:

«Sí, no confiéis en ellos; pues hay un cuervo advenedizo, embellecido con nuestras plumas, que con su corazón de tigre envuelto en pellejo de cómico, supone que es tan capaz de modular un verso blanco como el mejor de vosotros: siendo un absoluto Johannes Factotum, es en su engreimiento el único Shakescene del país».

Lo del corazón de tigre envuelto en un pellejo de mujer lo escribió William Shakespeare en la tercera parte de Enrique VI para describir a la mujer despiadada que agita un pañuelo empapado en la sangre de su hijo asesinado. Lo de Johannes Factotum significaba que era aprendiz de todo y bueno para nada, y, encima, lo acusaban de plagiarlos («embellecido con nuestras plumas»). Lo de advenedizo, por último, hacía referencia a que se había colado en un sitio que no le pertenecía. Hoy en día estas palabras serían molestas, en la época isabelina y en la boca de un moribundo equivalían a echarle una maldición.

Según una versión, Greene le pidió ayuda a Shakespeare —que manejaba parte de las finanzas de la compañía de actores— y este se la negó. Esta negativa explicaría la saña con la que se refirió a él en la obra: cuervo advenedizo, mozo tosco, mono, bicho. Shakespeare, después de esto, no entró en polémicas ni se defendió. Pero algo hizo, porque menos de tres meses después de la publicación del opúsculo, el editor Henry Chettle dijo que Greene fue quien lo había escrito. Afirmaba, además, que era bien sabido que siempre había impedido que en su imprenta se publicara cualquier violenta invectiva contra los estudiosos. Así que ahora, para él, Shakespeare era un estudioso, como si hubiese ido a la universidad. Decía, también, que «una dignidad diversa me ha informado de su rectitud de proceder, lo que habla a favor de su honradez, y de su gracia y donosura a la hora de escribir, lo que prueba su arte». «Una dignidad diversa», es decir, una persona importante, que tenía el poder de hacerle la vida desgraciada al editor Henry Chettle. ¿Qué se deduce de esto? Que William contaba con influencias.

Como te comenté antes, habían corrido rumores de que Thomas Nashe también había intervenido en el ataque contra Shakespeare. E, incluso, muchos sospechaban que era el autor de las palabras despectivas. Lo habitual hubiese sido que hubiera estado encantado de ser objeto de sospechas en este sentido, pues en el negocio de ofender tenía un ingenio irrefrenable. Pero también a él alguien poderoso le dio un toque de atención defendiendo a William, porque, aunque no era dado a echarse atrás ante una controversia, publicó de forma precipitada un desmentido. Alegó que no tenía relación alguna con la obra de Greene, a la que denominaba «un trivial panfleto completamente falaz».

Nashe se apuró a escribir:

«Dios no se cuide nunca de mi alma, antes bien repúdieme por completo si la última palabra o sílaba contenida en él procediera de mi pluma o si de cualquier modo estuviera enterado de su composición o de su publicación».

En estas palabras se nota el pánico. ¿Pero quién fue el personaje poderoso que protegió a Shakespeare? Las sospechas apuntan a alguien relacionado con Henry Wriothesley, tercer conde de Southampton. Resulta poco probable que el conde, de solo 19 años, se rebajara a ir a hablar con un editor y con un escritorzuelo, pero contaba con muchos caballeros que dependían de él y que harían encantados lo que les ordenase.

Para finalizar este apartado, me gustaría agregar dos últimas anécdotas. En las conversaciones con William Drummond de Hawthornden, el escritor Ben Jonson —el mismo que le hizo una dedicatoria en el First Folio— dijo que él, a semejanza de Shakespeare, «estuvo entregado al libertinaje» en su juventud.

Un relato acerca de Shakespeare aparece en el diario de John Manningham, estudiante de Derecho, que lo anotó en marzo de 1602, aunque puede que la historia llevara varios años en circulación:

«Una vez, cuando Richard Burbage interpretaba a Ricardo III, hubo una ciudadana a la que le gustó tanto que, antes de salir del teatro, lo citó para que acudiese a su casa aquella noche bajo el nombre de Ricardo III. Shakespeare, a cuyos oídos llegó el acuerdo, se adelantó, fue recibido y estaba en plena faena antes de que llegase Burbage. Entonces, al traer el recado de que Ricardo III estaba en la puerta, Shakespeare hizo que se le despachara diciendo que Guillermo el Conquistador llegó antes que Ricardo III».

Sin un mecenas literario consideraban a los actores hombres sin maestro, a la altura de los canallas y de los vagabundos. Mientras que los caballeros o los lores de menor rango podían patrocinarlos a mediados del siglo XVI, en la época isabelina restringieron este privilegio y únicamente los barones, los condes y los duques podían hacerlo. Durante el reinado de Jacobo I, el sucesor de Elizabeth Tudor, se redujo todavía más, solo a los miembros de la familia real les estaba permitido. La compañía de Shakespeare estuvo patrocinada por el Lord Chambelán —Henry Carey, primer barón Hunsdon, fallecido en 1596; sir William Brooke, décimo barón Cobham, fallecido en 1597; George Carey, segundo barón Hunsdon, fallecido en 1603— desde 1594 y por el rey desde 1603. Así, por ejemplo, cuando George Carey fue investido caballero de la Orden de la Jarretera, representaron Las alegres comadres de Windsor para conmemorar este acontecimiento.

Los magnates en general patrocinaban compañías de teatro, no a actores de forma individual. Muy pocos registros indican que el mecenazgo teatral se basara en contactos personales o que los generase. Y, todavía menos, que surgiesen amistades. En el caso de William Shakespeare y del conde de Southampton, en cambio, la relación fue muy cercana.

Los actores pertenecían a un mundo opuesto al de los nobles, pero en los corrales de comedias coincidían. Mientras en el patio se hacinaban las prostitutas, los ladrones, los aprendices y los operarios más humildes, los aristócratas se sentaban sobre los mullidos almohadones de los «aposentos de los señores» para ver las representaciones mientras fumaban pipas u olían sus pomas odoríferas para alejar el hedor.

Describían a Henry Wriothesley, tercer conde de Southampton, a comienzos de la década de 1590, como un caballero «noble y fabuloso», que «perdía los estribos con facilidad» y que era amante del teatro. Dijo un chismoso de la época que tanto él como su amigo, el conde de Rutland, «pasan tiempo en Londres simplemente yendo a las comedias cada día». Quizá, deslumbrado por la actuación de Shakespeare o por su buena presencia, se presentase entre bastidores al término de la representación o tal vez le pidiera a algún conocido mutuo que los presentase o puede que lo citara para una entrevista. El momento más probable de este primer encuentro habría sido en 1591 o a comienzos de 1592, cuando el conde regresó de la Universidad de Cambridge recién graduado y se hallaba en la corte al servicio de la reina, mientras estudiaba derecho en Gray's Inn.

Los cortesanos y los estudiantes de derecho estaban entre los que más defendían los corrales de comedias, pero a Southampton también lo ayudaban a evadirse de un problema que lo agobiaba: lo sometían a una gran presión para que contrajera matrimonio. Los intereses en juego eran económicos. De niño, sus padres se separaron con gran escándalo. El progenitor acusó a la madre de adulterio y después de la separación le prohibió volver a ver a su hijo. Cuando le faltaba poco para cumplir los 8 años, murió el padre y el joven —siendo un rico heredero— quedó como pupilo del hombre más poderoso de Inglaterra, el tesorero de la reina, William Cecil, primer barón de Burghley.

El anciano estuvo atento a la crianza del pupilo —llevó al muchacho a vivir a su casa, contrató distinguidos maestros para que lo educasen y luego lo envió a la Universidad de Cambridge a la tierna edad de 12 años—, pero todo el sistema de tutela estaba corrompido hasta la médula. Su rasgo más siniestro era el derecho que tenía el tutor legal de negociar el matrimonio del tutelado. Si al cumplir 21 años el pupilo se oponía a la oferta, debía pagar una cuantiosa suma a la familia de la novia rechazada en concepto de daños y perjuicios. Burghley, que era listo como un zorro, arregló el matrimonio de Southampton con su propia nieta. Y, lo más chocante, era que como ocupaba también el cargo de Maestre de las Guardas, dictaba la multa que se le impondría a Southampton si se oponía su elección. El joven conde era despreocupado con el dinero y rechazó a la novia que le ofrecían cuando llegó a la mayoría de edad. Y lo obligaron a pagar la exorbitante suma de 5.000 libras en concepto de multa.

Cuando por primera vez le hicieron la propuesta tenía 16 o 17 años y la rechazó alegando que sentía aversión por el matrimonio en sí y no por la nieta de lord Burghley en concreto. En el momento en el que les quedó claro que no se trataba de un capricho pasajero, sino de una resolución firme, sus parientes, alarmados, empezaron a intensificar las presiones. Al conde no lo asustó la posible pérdida económica ni tampoco lo afectaron el disgusto de su tutor ni las súplicas de su madre y de otros parientes más lejanos con quienes tenía poco o ningún contacto.

Tanto la familia como lord Burghley recurrieron a otras tácticas manipuladoras para forzarlo. Apelaron, no ya a los intereses materiales de Southampton —una estrategia que había fracasado—, sino a su conciencia. Es decir, se introdujeron en lo más íntimo de su espíritu, en el lugar oculto del que provenía su aversión al matrimonio e intentaron corregirlo. Uno de los medios que escogieron fue la poesía.

El joven aristócrata había recibido una excelente educación humanística, le encantaba la poesía y había sido criado para convertirse en un importante mecenas de las artes. Suponían que podrían obligarlo al matrimonio por medios más indirectos. En 1591, le hicieron llegar un elegante poema en latín dedicado a él, el primer homenaje de ese estilo que recibiría. Se titulaba Narciso y repetía la historia del hermoso joven que se enamoraba de su imagen reflejada en el agua y que, en su vano afán por abrazarla, moría ahogado. El autor, John Clapham, era uno de los secretarios de lord Burghley y la finalidad del mensaje era clara como el agua.

Puede que alguien perteneciente al círculo de Burghley o de la madre de Southampton se hubiera dado cuenta de que el conde estaba entusiasmado con el talento o con la persona de cierto actor, William Shakespeare, que además era un poeta prometedor. Y tuvo la idea de encargarle que intentara persuadirlo de que debía casarse.

El grupo inicial de sonetos de Shakespeare tenía en mente a todas luces a una persona muy concreta: un joven excepcionalmente hermoso, «caprichoso», que se negaba a contraer matrimonio, y, por lo tanto, se consumía en una «vida a solas». La estrategia psicológica era opuesta a la de Clapham. No le impedía al hermoso joven apartarse de su propia imagen reflejada y guardarse de enamorarse de sí mismo.

Establecía, por el contrario, que no se amaba lo suficiente:

«Contémplate al espejo y di a tu rostro

que ya se reproduzca sin demora».

Admirar su propia belleza delante del espejo debía llevarlo a producir una imagen de sí mismo, es decir, a tener un heredero. A través de la reproducción era como una persona podía amarse a sí misma y proyectarse hacia el futuro. El tema de la procreación era inédito en este sentido.

Es más, según continuaba, la identidad de la futura madre de su hijo era una cuestión indiferente, ninguna se le negaría:

«Pues ¿qué doncella habrá tan altanera

para vedar su huerto a tu simiente?»

Los 154 sonetos estaban ordenados de tal manera que sugerían cuando menos los rasgos vagos de una historia de cuyos personajes formaban parte, además del poeta enamorado y del hermoso joven rubio, uno o varios rivales y una mujer morena. El lector solo podía identificar a Shakespeare en la voz lírica. Muchos autores de poemas de amor de la época utilizaban como máscara algún alias ingenioso: Philip Sidney se llamaba a sí mismo «Astrophil»; Spenser era el pastor «Colin Clout» y sir Walter Raleigh era «Océano». Pero William no utilizaba máscara.

Hacía juegos de palabras con su nombre de pila, Will, y el verbo modal will que indica voluntad, querer. Los mejores poemas tenían una intimidad casi dolorosa. Mostraban el lado más personal de Shakespeare, pero las identidades de los demás personajes estaban ocultas para el lector.

La composición de sonetos constituía un sofisticado juego de cortesanos. Sir Philip Sidney lo había llevado a la perfección en tiempos de Elizabeth I. El reto consistía en que el poema sonase lo más íntimo, revelador y emocionalmente vulnerable sin develar nada demasiado comprometedor para nadie que estuviese fuera del círculo más íntimo. Así, los sonetos demasiado cautelosos eran insípidos y convertían a su autor en un pelmazo. Los sonetos demasiado transparentes, por el contrario, podían causar un agravio mortal. Eran a un tiempo privados y sociales. Es decir, adoptaban la forma de un discurso íntimo y personal dirigido a un destinatario, y, al mismo tiempo, circulaban dentro de un pequeño grupo cuyos valores y deseos reforzaban. Podían, incluso, acabar en un mundo más amplio. Astrophil y Stella, la serie de 118 sonetos y 11 canciones que sir Philip Sidney escribió a comienzos de la década de 1580 para Penélope Rich llegó a convertirse en la definición de la elegancia cortesana para una generación de lectores, pero solo un pequeñísimo grupo conocía a los individuos reales y las situaciones concretas. Los que se encontraban fuera de la camarilla tenían que contentarse con admirar la maestría del poeta.

En el verano de 1592, Shakespeare estaba ansioso por aceptar el encargo relativo al conde de Southampton. El 12 de junio de 1592 el lord alcalde de Londres, sir William Webbe, había escrito a lord Burghley a propósito de un alboroto que había tenido lugar la noche anterior en Southwark. Un grupo de criados de unos fabricantes de fieltro, junto con una muchedumbre de «hombres sueltos y sin amo» habían intentado liberar a un compañero detenido. Todos se habían reunido «en una comedia que, además de infringir la jornada del sábado, dio ocasión a cometer esos desórdenes y otros parecidos». Lord Burghley se tomó en serio la amenaza de nuevos disturbios y el 23 de junio el Consejo Privado promulgó una orden suspendiendo todas las representaciones de los teatros de Londres. Y poco después la peste bubónica llegó a la ciudad...

También le hizo dos dedicatorias al joven conde. El lenguaje de la primera —en Venus y Adonis, escrita a finales de 1592— era formal, no demasiado comprometida y defensiva:

«Desconozco cómo ofenderá a su señoría el dedicaros mis líneas sin pulir, ni cómo el mundo me censurará por elegir tan fuerte soporte para aguantar tan liviana carga. Solo si vuestro honor parece complacido, me considero altamente halagado, y prometo aprovechar todo mi tiempo libre hasta que os haya honrado con la labor más ardua. Pero si el primer heredero de mi invención se confirma deforme, lamentaré que haya tenido tan noble padrino y nunca más araré una tierra tan yerma por miedo a tan mala cosecha. Lo dejo a vuestro honorable estudio y a vuestro honor, según os plazca, el cual deseo que siempre responda a vuestros deseos y a la prometedora expectación del mundo».

Resultó del agrado del conde... Y también de casi todo el mundo. Surgieron imitaciones, comentarios de admiración y hasta 1602 tuvo 10 reimpresiones. Un año después, le dedicó un poema mucho más serio, La violación de Lucrecia. En esta oportunidad la dedicatoria no fue insegura ni tímida ni angustiosa.

Decía:

«El amor que dedico a vuestra señoría es ilimitado, del que este panfleto sin comienzo no es más que una parte superficial. La garantía que tengo de vuestra honorable disposición, no el valor de mis líneas ignorantes, me asegura vuestra aprobación. Lo que he hecho os pertenece, al ser parte de todo lo que tengo, os lo dedico a vos. Si fuera mi valor mayor, mi deber sería mayor; mientras tanto, tal y como es, está vinculado a vuestra señoría, a quien deseo larga vida prolongada con toda la felicidad».

Las cartas de dedicatoria isabelinas a menudo eran muy grandilocuentes, pero lo que Shakespeare escribió aquí no resultaba típico en la época. No era un ejercicio de alabanza o una muestra del deseo de agradar ni una solicitud de mecenazgo. Era una declaración pública de amor.

Hace unos años descubrieron un retrato del conde de Southampton enfundado en ropa de mujer y luciendo un peinado femenino. La pintura había pertenecido a la familia Cobbe durante 300 años.

Escribió William Shakespeare:

«La propia mano de la naturaleza te pintó un rostro de mujer.

Y tienes, dueño y dueña de mi pasión,

de una mujer el corazón sensible,

pero desconoces su mutabilidad».

Henry Wriothesley, tercer conde de Southampton (1573-1624): este es el retrato en el que aparece con ropa y peinado femenino.

Los principales registros biográficos del bardo en la edad adulta son documentos relacionados con el mundo inmobiliario. Muchos biógrafos se lamentan de la existencia de tanta documentación de este tipo en lugar de algo más íntimo y personal, sin percatarse de que el interés demostrado por Shakespeare en las inversiones a lo largo de su vida —tan poco habitual en el caso de sus colegas— constituye una revelación íntima en sí misma, porque evidencia su necesidad de enriquecerse.

Y también de ennoblecerse. El padre, John Shakespeare, depositó muchas esperanzas en su hijo. En 1575 o 1576, justo antes de que empezara su decadencia, gestionó ante el Colegio de Armas un escudo nobiliario propio. El proceso era muy costoso, pero valía la pena porque, de obtenerlo, el solicitante y sus herederos se cubrían de honra y de honor. Es decir, resaltaba su estatus y el de sus hijos y de sus nietos.

La concesión de un escudo de armas —obtener uno de manera oficial—significaba para William trascender los papeles que actuaba en el escenario y convertirlos en la propia realidad. Los cargos civiles que había ejercido John Shakespeare le conferían la idoneidad para solicitar un reconocimiento nobiliario: «Si una persona avanza en su carrera desempeñando un cargo o una dignidad de la administración pública», sostenía un experto en estas cuestiones, «ya sea en el ámbito eclesiástico, militar o civil (...) el Heraldista no puede negarse a conceder oficialmente a dicha persona pública, por propia petición y deseo de ostentarlo sin causar agravio, un escudo de armas». Los honorarios del heraldista, por supuesto, eran muy elevados. Cuando la situación financiera de John Shakespeare empeoró, la pretensión de ascender a la condición de caballero parecía un sueño imposible, absurdo, y la solicitud se archivó.

Pero William no la olvidó, pues en octubre de 1596 reanudaron el proceso. Recuperaron el viejo boceto del archivo, revisaron la petición de John y la aprobaron. Al ayudar a su padre a completar el proceso, conseguía tanto para él como para sus hijos un estatus nobiliario. Es más, firmó sus últimas voluntades y testamento con la siguiente rúbrica: «William Shakespeare, de Stratford-upton-Avon, en el condado de Warwick, caballero». Tanto él como sus hijos podían permitirse el lujo de dar por hecho su nobleza y llevar el blasón: Non Sanz droict. «No sin derecho».

En la comedia satírica de Ben Jonson Cada cual según su humor, representada en The Globe en 1599 por su compañía, Lord Chamberlain's Men, había un rústico llamado Sogliardo que pagaba 30 libras por un ridículo escudo de armas, para el que un conocido proponía el siguiente humillante lema: «No sin mostaza». Es decir, se estaba mofando de William Shakespeare.

En 1602, un genealogista molesto —Ralph Brooke, heraldista de York—, presentó una queja contra el Rey de Armas de la Jarretera, sir William Dethick, acusándolo de haber abusado de su autoridad con la concesión a determinados individuos de clase baja un estatus del que no eran merecedores. Entre los 23 nombres de la lista en cuarto lugar estaba el de «Shakespeare, el dramaturgo».

Más adelante el padre efectuó una nueva petición alegando que un antepasado había «servido con lealtad y valentía» al rey Enrique VII, si bien no incluía testimonios que lo confirmaran. Además, Dethick anotó que «el susodicho John contrajo matrimonio con la hija, y una de las herederas, de Robert Arden de Wilmcote», que había servido como justicia de la paz y bailío de Stratford y que poseía «importantes y ricas propiedades». En la solicitud que presentó en el Colegio de Armas, John Shakespeare no solo había sido restaurado a su antigua posición, sino que había sido elevado a un rango que en realidad nunca había ostentado, mientras se unía al escudo los nombres de los Shakespeare y de los Arden. En 1599, tres años después de que la vieja solicitud del escudo de armas volviera a ser presentada, solicitaban el derecho a añadir el escudo de los Arden al que en la actualidad se conoce como el «Antiguo Escudo de Armas» de los Shakespeare, pidiendo que se autorizara la creación de un «escudo compuesto».

Si reflexionas un poco, esta actitud nos resulta incomprensible. ¡¿Tanta era la necesidad de ennoblecerse que ya no temía que los emparentaran con el traidor Edward Arden, que formaba parte de esta familia?!

Cuando William Shakespeare viajaba a caballo desde Londres a Stratford-upton-Avon, hacía un alto en Oxford. Allí, según los rumores, frecuentaba un mesón llamado The Taverne. El local era propiedad de un bodeguero, John Davenant, que vivía allí con su esposa, Jane, y una familia que crecía como la espuma. Decían que John Davenant era un hombre serio —nadie lo vio sonreír nunca—, pero también de buena posición y muy respetado, hasta tal punto que acabó siendo elegido alcalde de Oxford. Jane era «una mujer muy hermosa y de muy buen genio y conversación extremadamente agradable».

Parece ser que Shakespeare tuvo un trato muy íntimo con esta familia. Uno de los hijos, Robert, se hizo clérigo y recordaba que cuando era niño «Shakespeare le dio cien besos». Su hermano menor, William —nacido en 1606—, afirmaba que le habían puesto el nombre por Shakespeare y entre sus amigos más íntimos insinuó que el ilustre escritor era más que un padrino. Tenía la impresión, diría en cierta ocasión después de tomar unas copas de vino, de que escribía «con el mismísimo espíritu de Shakespeare». Los amigos de Davenant consideraban que estaba «bastante contento de que se creyera» que era hijo de Shakespeare.

William Davenant fue un ardiente partidario de la monarquía y estuvo encarcelado durante el Interregno por su adhesión al rey. Lo distinguieron con el título de caballero en 1643, por eso resulta extraño que se jactase de ser el humilde hijo ilegítimo del gran escritor. A muchos les parecía excesivo que Davenant quisiera mejorar su reputación artística haciendo de su madre, como decían ellos, «una puta», y por eso daban crédito a la historia. Lo cierto es que se convirtió en el dramaturgo más importante de la Restauración.

¿Por qué William Shakespeare fue y sigue siendo tan reconocido? Porque sus obras causaban sensación entre las personas cultas y entre los analfabetos, entre el sofisticado público urbano y el de provincias. Conseguía que el público riera y llorase; convertía la política en poesía; combinaba la payasada vulgar y la sutileza filosófica. Sabía adentrarse en la vida privada de los reyes y en la de los mendigos; en un momento dado parecía haber estudiado derecho, en otro teología, en otro historia antigua y tenía al mismo tiempo la virtud de imitar los acentos de los pueblerinos y de deleitarse con los cuentos de las viejas.

Resulta muy curioso, asimismo, que los cortesanos imitaran frases de las obras de Shakespeare como abreviatura o como doble sentido para explicar complicadas maniobras o rumores. No se conoce el caso de otro comediógrafo isabelino cuyas palabras o cuyos personajes fuesen utilizados como un código. Para muestra vaya un ejemplo. A finales de febrero de 1598 el conde de Essex le escribió a Robert Cecil, secretario de estado de Su Majestad que se hallaba en Francia: «Le ruego presente también mis respetos a Alexander Ratcliffe y le transmita la noticia de que su hermana se ha casado con sir John Falstaff». Era un chiste porque lord Cobham se había opuesto a que usaran el apellido de un ancestro suyo en una obra de Shakespeare para dar vida a un personaje de gran voracidad sexual y el bardo de Avon se lo había tenido que cambiar por Falstaff. Al parecer, lord Cobham perseguía a la hermana de Ratcliffe y al mismo tiempo a hija de sir John Spenser, un rico comerciante. Como Essex lo aborrecía, aludir al personaje del dramaturgo era una forma de darle un pellizco sin quedar mal con Robert Cecil, que era su cuñado.

También hizo algo similar en una carta dirigida a su marido Elizabeth Wriothesley, la esposa del conde de Southampton, apellidada Vernon de soltera. Se trata del aristócrata que mencionamos antes y que había sido amante del mismísimo Shakespeare. También se refería a las últimas escapadas sexuales de lord Cobham de la siguiente manera: «Una noticia que puedo mandarte que creo que te divertirá es que, según he leído en una carta de Londres, a sir John Falstaff su señora Jarra de Litro le ha hecho padre de un estupendo gobio, un chico que es todo cabeza y muy poco cuerpo».

Las obras de Shakespeare se anunciaban siempre públicamente. Estaban en el mundo, pertenecían al mundo. Demostrando una gran intuición, no se limitaba a escribir una serie de actos para una despiadada y competitiva industria comercial del entretenimiento, sino que daba vida a guiones que reflejaban las necesidades sociales y políticas de su tiempo. Para mantenerse a flote, The Chamberlain's Men, del que era accionista, debía atraer todos los días a entre 1.500 y 2.000 espectadores dispuestos a pagar su entrada. Además, la rivalidad con otras compañías era feroz.

La clave no era tanto la actualidad —con la censura del gobierno y con las compañías reciclando repertorio, habría sido una insensatez comentar los hechos del día a día— como la intensidad del interés. Shakespeare conectaba con los deseos y con los miedos más profundos e íntimos de su público, y el éxito que alcanzó en su propia época evidencia que lo logró con brillantez. Todos los dramaturgos que intentaban superarlo terminaron en la miseria. Él, en cambio, acumuló dinero suficiente como para adquirir una de las mejores casas de Stratford-upton-Avon, a la que se retiró a sus cincuenta y tantos, convertido en un hombre hecho a sí mismo y en la cumbre del éxito. Y, también, para entrar en la sociedad del teatro de Blackfriars y para adquirir propiedades en Londres poco antes de abandonar para siempre la ciudad.

La mayoría de sus obras, con excepción de los poemas, fueron cuidadosamente reunidas por dos viejos socios y amigos del dramaturgo, John Heminges y Henry Cordell, quienes, en 1623, siete años después de la muerte de Shakespeare, publicaron la colección antológica conocida con el nombre de First Folio. Dieciocho de las treinta y seis obras teatrales que incluye este gran volumen, no habían sido publicadas con anterioridad y es probable que sin el esfuerzo de sus amigos se hubieran perdido para siempre.

En la recopilación solo decían de Shakespeare que tenía la capacidad de escribir con muchísima facilidad «lo que pensaba» y que «era capaz de expresarlo con tanta facilidad que apenas hemos recibido de él unos borrones en sus papeles». Organizaron el contenido por géneros —comedias, historias y tragedias— y no se molestaron en indicar cuándo Shakespeare escribió cada una de sus obras ni en qué orden lo hizo. Tras muchas décadas de investigación, los académicos han alcanzado un consenso, pero este calendario es una mera especulación.

Para terminar, me quedo con un extracto de la dedicatoria que su amigo y rival, Ben Jonson, le hizo en el First Folio: «Él no era de una época, sino de todos los tiempos».

Si deseas saber más puedes leer:

📚El espejo de un hombre. Vida, obra y época de William Shakespeare, de Stephen Greenblatt. Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona, 2020.

📚1599. Un año en la vida de William Shakespeare, de James Shapiro. Ediciones Siruela, S. A, Madrid, 2007.

📚El círculo de Shakespeare. Una biografía alternativa, de los editores Paul Edmondson y Stanley Wells. Editorial Stella Maris, Barcelona, 2016.

📚Encuentran el teatro más antiguo de Londres, artículo de Carme Mayans publicado en National Geographic Historia, actualizado a 22 de junio de 2020.

📚Christopher Marlowe, el misterioso escritor a quien acaban de identificar como coautor de tres obras de Shakespeare, artículo de la Redacción BBC Mundo de fecha 24 de octubre de 2016.

📚Shakespeare, el rey de los teatros londinenses, escrito por Michael Alpert para National Geographic Historia, actualizado a 19 de abril de 2022.

📚El "big data" muestra que Marlowe coescribió tres obras de Shakespeare, artículo para Reuters de Estelle Shirbon, de fecha 29 de octubre de 2016.

📚Punta Norte: La vida desconocida de Christopher Marlowe, audio de Javier Cancho en su programa La Brújula de Onda Cero.

📚Thomas Kyd: el autor al que Shakespeare copió y acusó a Marlowe de herejía, artículo de Lecturalia escrito por Alfredo Álamo, de fecha 19 de mayo de 2017.

📚La tumba "maldita" de Shakespeare y otras curiosidades del genio inglés, artículo escrito por Astrid Meseguer para La Vanguardia, de fecha 20 de junio de 2017.

📚Resuelto el enigma de los poemas más sensuales de Shakespeare, artículo de Luis Ventoso en ABC Cultura, de fecha 2 de febrero de 2015.

📚¿A quién amaba Shakespeare? Revista de El Mundo número 174.

📚Se revive la polémica por la sexualidad de Shakespeare, artículo de El Tiempo de fecha 22 de abril de 2002.

📚Shakespeare: ¿"gay" o no "gay"?, artículo de BBC Mundo de fecha 24 de abril de 2002.

William Shakespeare (1564-1616).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top