17. Regan: Her Best Ex

Adriana datang membawakan seragam jas milikku, dan dress untuk Ody. Sudah jadi. Tidak perlu fitting segala. Minggu lalu Adriana minta baju kami untuk dijadikan ukuran.

"Nggak mau dicoba dulu?"

"Nggak usah, taruh situ aja."

"Cobain dong, Mas. Aku pengin lihat." Sekarang Ody yang minta. Aku menurut. Meninggalkan tepian kasur dan mengambil jas di paper bag. Malas mencoba kemejanya, hanya menggunakan kaus yang menempel di badan sebagai dalaman.

"Gimana?"

Adriana mengacungkan dua jempolnya.

"Dy?"

"Ganteng banget."

Aku tersenyum.

"Dih. Komentarku nggak dianggap." Adriana mengempaskan tubuh di sofa, meluruskan kaki. Dia pasti lelah mengurusi persiapan pernikahan ke sana-sini. Padahal aku yakin orang-orang di sekitar siap membantu, tapi ini Adriana, apa-apa ingin ikut terlibat. Dan sayangnya, aku tidak bisa membantu.

"Maaf ya, Dri. Aku nggak bisa bantu apa-apa." Isi pikiranku justru disuarakan oleh Ody.

Adriana langsung berdiri. Menuju ranjang. Duduk di tepian dan memeluk Ody. Pipinya disandarkan di lengan Ody. "Kak Ody nanti datang ya."

Seraya melepas jas, aku termenung, membelakangi mereka.

"Ada aku atau nggak, yang penting acaranya lancar, Dri."

***

"Mas nggak janjiin kalau Ody bisa datang ke nikahanmu ya." Setelah Mama Diana datang, aku dan Adriana memutuskan untuk membeli kopi di vending machine. Duduk di balkon lantai yang sama. Suasana sejuk selepas hujan siang tadi, tidak membuat tenang. Akhir-akhir ini semua tenangku lenyap sudah. Alih-alih menikmati buaian angin, pikiranku tetap awas. Ody menjadi prioritasku saat ini. Bahkan termasuk absen di pernikahan Adriana nanti.

"Iya, aku tahu."

"Dan mungkin Mas nggak bisa datang juga, Dri." Ketika aku menatapnya, ada raut sedih yang terlambat untuk ditutupi.

"Nggak apa-apa." Dia menghindari tatapanku. Manggut-manggut. "Aku sebenarnya udah minta ke EO untuk nyiapin satu kamar khusus. Kak Ody bisa di sana selagi Mas duduk mendampingi saat aku ijab. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, nggak apa-apa."

Tanganku naik ke kapalanya. Menepuk-nepuknya dengan penuh terima kasih. "Mas nggak bisa bantu apa-apa, Dri."

"Udah banyak yang bantu. Mas jangan khawatir."

"Kemarin calon suamimu curhat sama Ody tuh. Ribet masalah EO atau apalah."

"Biasalah, Mas. Nggak drama nggak asyik."

"Kalau dipikir, Mas masih heran, kenapa kamu mau nikah sama Kiki."

"Nggak tahu juga sih." Adriana menyingkirkan anak rambut yang dibuat mainan oleh angin. "Tapi salah satu alasannya, karena dia sahabatan sama Mas."

"Nggak semua sahabatku baik, Dri."

"Dia sahabat terbaik yang dipunya Mas. Aku jadi yakin aja untuk mengenal lebih jauh. Dan kelihatan Mas setuju, jadi kami jalan terus."

"Siapa sih yang kasih restu." Aku bersedekap. "Aku nggak bilang hlo setuju sama kalian. Kalau bisa, kamu dapet lelaki yang lebih baik."

"Mas Kiki lelaki yang baik. Sudah cukup baik untuk aku yang masih banyak kurangnya ini."

Aku lega mendengarnya. Meski aku sungguh tidak perlu memastikan hal itu. Aku hanya ingin dengar saja dari mulut Adriana; hal yang setidaknya membuatku juga turut yakin adikku akan hidup dengan lelaki yang tepat. Ya meski berat harus menjadi kakak ipar Kiki.

Hal yang sama pernah kutanyakan saat Kiki hendak melamar Adriana. Kabar yang membuatku tengah malam menyetir ke rumah Adriana, hanya demi bertanya: apa kamu sudah yakin Kiki adalah keputusan terbaikmu?

"Habis ini, pulang aja ya. Nggak usah nginep. Mama kayaknya bakal nginep."

"Iya." Tidak seperti biasanya, Adriana menurut. Tapi kemudian dia menatapku dengan sorot berbeda. "Soal Mama Diana, aku juga kasih seragam, Mas. Tapi bingung ngasihnya gimana."

"Kamu bawa nggak?"

"Di bagasi."

"Nanti biar aku yang ngomong ke Mama."

Kami meninggalkan balkon. Aku mengikuti Adriana ke parkiran basemen. Mengambil satu box yang lumayan besar berwarna krem dengan hiasan pita emas.

"Kok berat? Kamu jangan-jangan kasih emas batangan ke Mama?" candaku.

"Ehm ... aku juga kasih sepatu buat Mama Diana. Tapi nggak tahu pas apa nggak. Waktu itu sempet melototin tiap ketemu dan ngira-ngira sendiri ukurannya. Semoga aja pas deh."

Tanpa aba-aba, aku mencium kening Adriana. Dia sempat berjengit, kaget dengan gerakanku yang di luar dugaan.

"Ih, cium-cium. Udah gede juga."

"Sebelum kamu diciumin Kiki di kening, aku duluin."

Adriana meninju lenganku pelan.

"Yang barusan sebagai ucapan terima kasih dari Mama, Mas wakilkan sekarang."

Keluarga kami memang rumit. Setiap dari kami bahagia dengan cara masing-masing. Kami mungkin pernah saling menyakiti dan kesepian. Tapi aku bersyukur, Adriana bisa menghadapi situasi rumit ini dengan baik.

Adriana mengusap keningnya sekilas. "Aku pulang."

Sebelum berbalik, dia memelukku. Satu tanganku yang bebas, mengusap punggungnya. Pelukannya terasa lebih erat.

"Kenapa?" tanyaku.

Adriana membenamkan wajahnya di bahuku. "Aku nggak pernah meragukan ketabahan Mas Regan. Yang ini pun bakal dilewati dengan baik oleh Mas dan Kak Ody. Meski berat dan nggak mudah. Cinta milik kalian lebih dari cukup untuk ujian seperti ini. Kami, orang-orang terdekat, hanya bisa kasih support sebisanya."

"Makasih, Dri. Itu sudah cukup buat kami."

Terdengar helaan napas yang berat. "Maaf ya, Mas."

Keningku berkerut. "Untuk apa?"

"Aku nggak bisa mundurin acara pernikahan."

"No, jangan. Aku keberatan. Ody juga nggak akan suka dengar hal ini."

Aku yakin kalau Adriana tidak segera pulang dan tetap memeluk seperti ini, pasti akan berakhir dengan tersedu di bahuku.

"Udah, udah. Lepas. Kamu buru pulang sebelum hujan lagi. Mas juga harus naik. Hampir setengah jam Mas ninggalin Ody."

"Iya, iya." Adriana mundur sambil mengusap sudut mata. Tuh, apa kubilang. Dia bahkan sudah siap menangis. Memangnya bahuku ini penghantar tangis atau bagaimana?

Sambil mendumal. "Pelit banget dipinjem bahunya. Yang boleh cuma Kak Ody aja."

Aku tersenyum. "Nggak usah ngebut."

Tanpa menoleh Adriana melambaikan tangan.

***

Ketika aku kembali ke ruang inap, Mama sedang menyuapi Ody yogurt. Mereka terlihat penasaran saat aku masuk membawa kotak besar. Tapi sama-sama menahan diri untuk tidak bertanya dan menunggu aku peka menjelaskan.

"Adriana udah pulang?" Ody bertanya. Aku mengangguk. Lalu beralih menatap Mama yang tergugu pada kotak yang kuletakkan di atas meja sofa. Mungkin sudah menebak apa isinya. Atau semacam feeling seorang Ibu.

"Persiapan penikahan adikmu sudah selesai, Re?" Mama bertanya tanpa mengalihkan tatapannya dari kotak itu.

"Sudah, Ma. Ini titipan buat Mama dari Adriana."

Mama berdiri, melangkah pelan ke meja sofa. Dapat kulihat jika matanya berkaca. Tangannya menyentuh tutup kotak itu. Meraba permukaannya dengan gerakan yang hati-hati. Air matanya menetes begitu saja. Tapi dengan cepat diseka.

"Bilang ke Adriana ya, Mama sangat berterima kasih." Mama kemudian menggeleng. "Nggak. Jangan. Biar Mama sendiri saja yang menemui dia nanti."

Aku mendekat, mengusap bahu Mama. "Buka, Ma. Cobain sepatunya. Kalau nggak muat, minta tuker nanti pas kalian ketemu."

"Mas." Ody menyergah pelan. Iya, aku tahu, aku bercanda di waktu yang salah.

Mama gagal menahan tangis. Jadi aku membawanya ke dalam pelukanku. Bahu itu bergetar menahan isak. Bukan. Bukan hadiah itu yang membuat Mama tersentuh. Tapi mungkin lebih dari itu. Anak perempuannya akan menikah. Tidak ada satu pun di dunia ini yang bisa mengaburkan fakta kalau Adriana adalah anak kandung Mama.

Meski pada kenyataannya, Adriana besar bukan dalam lengan hangat Mama. Tangisnya tidak reda dalam timangan Mama. Takdir berputar terlalu jauh untuk keluarga kami. Waktu sempat merentangkan jarak. Dan sekarang, takdir dan waktu membuat kami ada di sini. Dalam lingkup yang sama. Saling membesarkan hati. Menerima segala hal yang sudah digariskan.

Mama terduduk lama di sofa dengan kotak di pangkuan. Matanya menekuri setiap inci tutup kotak-masih belum mau membukanya. Aku tahu kalau banyak hal berkecamuk di kepalanya dan aku membiarkan.

Setelah beberapa saat, Mama pamit. Bilang jika besok bisa menemani Ody selagi aku bekerja. Besok memang ada beberapa hal yang harus kukerjakan sebelum mengambil cuti. Padahal berat rasanya melangkahkan kaki dari rumah sakit. Pulang mengambil pakaian saja rasanya malas. Apalagi harus seharian meninggalkan Ody.

***

Selepas magrib, seseorang yang di luar dugaanku, muncul di pintu dengan tergesa. Langkahnya tergopoh-gopoh. Wajahnya penuh keringat. Seakan dia habis lari dari bandara menuju ke rumah sakit.

"Mas Dipta habis lari dari bandara?" Ody bertanya takjub, alih-alih menyapa.

"Iya."

Eh, sungguhan ternyata. Aku mencoba menghitung jarak bandara ke sini. Seniat itu? Memangnya tidak ada transportasi satu pun? Seolah orang ini baru saja time travel dari zaman purba ke zaman serba modern ini.

Mas Dipta mendekat ke ranjang, melewatiku begitu saja. Fokusnya memang hanya tertuju pada Ody. Oke, aku cuma angin di sini.

"Jahat banget nggak ada yang ngabarin kalau kamu sakit." Mas Kinan mungkin baru mengabarinya kemarin.

Ody tersenyum. "Duduk dulu, Mas. Kamu kelihatan capek."

Aku menuju kulkas, mencoba bersikap peka, mengambilkan sekaleng soda untuk Mas Dipta. Dia menerimanya sambil berterima kasih. Lalu kembali lagi ke Ody. "Lupus itu nggak-"

"Mas," potongku sebelum kalimatnya melebar. Dia menoleh dan mengerti maksudku.

"Aku udah nggak apa-apa, Mas." Ody berusaha menenangkan.

"Penyakit kamu tuh nggak main-main."

Aku tarik kembali bagian dia mengerti maksudku. Tolonglah, Ody tidak perlu diingatkan lagi soal itu. Dia lebih dari paham dengan apa yang dia rasakan.

Namun, Ody tetap menanggapi dengan tenang. "Iya, penyakitku serius, Mas. Tapi selama aku punya support system yang bagus, aku bakal baik-baik aja."

Mas Dipta tiba-tiba menoleh ke arahku. "Re, lo nggak nyoba ajak Ody berobat ke Singapura? Atau ke mana pun yang punya fasilitas lebih baik?"

Aku ditatap penuh penghakiman. Kalau aku tidak salah tangkap, dia juga menganggap aku suami yang tidak becus mengurus Ody. Aku masih diam karena menjaga perasaan Ody. Aku tidak mau bertengkar dengan mantan terindah istriku. Oke, terdengar dangdut memang. Tapi itu kenyataannya. Mas Dipta memang mantan terindah, meski Ody tidak menggaungkan hal itu. Tapi semua orang tahu.

Sampai aku yakin, kalau Kiki ada di sini, dia pasti terang-terangan mengejekku. Atau malah mengompori untuk saling baku hantam. Dia pasti senang sekali kalau sekarang melihatku uring-uringan tidak jelas begini.

Cemburu? Tentu iya. Terus mau apa? Mengusir sumber cemburu? Mana bisa aku mengusir Mas Dipta dari sini? Aku tidak bisa menghilangkan fakta kalau lelaki itu pernah menjadi bagian hidup Ody di masa lalu, dan sayangnya berlanjut di masa sekarang juga.

"Aku yang nolak, Mas. Di sini udah bagus kok. Aku nggak mau jauh dari orang-orang yang aku sayang."

Ngomong-ngomong, aku sedikit sebal mendengar Ody memanggilnya dengan sebutan 'Mas'. Meski di sini posisi Mas Dipta sudah kembali ke awal; sahabat Mas Kinan. Lupakan saja predikat mantan terindah Ody. Aku tidak rela.

Lagi pula, terakhir yang kudengar, bukankah lelaki itu hendak menikah? Kenapa malah di sini? Mana istrinya?

Lelah berdiri, aku memilih duduk di sofa, sambil mataku menatap tajam tangannya yang masih menggenggam tangan Ody. Aku berdeham keras, sengaja. "Suaminya di sini hlo, Mas, bisa 'kan pegang tangan Ody sebentar aja?"

Kudengar Ody terkekeh. "Buru lepas deh, Mas. Aku nggak mau menghadapi ngambeknya orang sabar."

"Iya, iya. Nih, udah aku lepas nih." Mas Dipta menatapku sengit sebelum kembali ke Ody. "Aku malam ini tidur di sini."

"Kuota udah penuh," sahutku. Tidak perlu aku jelaskan. Rombongan tim hore Ody akan tiba dalam waktu dekat. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan.

"Aku bisa tidur di mana aja, Dy. Di bawah ranjang kamu juga bisa."

"Calon istri nggak diajak, Mas? Nggak mau dikenalin ke aku?" Baguslah karena Ody mewakili apa yang menjejal di kepalaku.

Mas Dipta terdiam lama.

"Belum jodohku, Dy."

Aku refleks meninju bantalan sofa. Bukan karena dia gagal menikah lantas aku merasa ikutan patah hati. Tapi dampaknya, aku lebih memikirkan dampak dari dia gagal menikah. Aku tidak mau lelaki itu menempel lagi ke Ody. Meski hanya sebatas sahabat. Tidak boleh.

"Tangan sama kakiku kebas, Mas. Mulai terapi Senin besok." Ody menjawab pertanyaan Mas Dipta barusan-entah bertanya apa, mungkin sebagai pengalihan biar Ody tidak tanya macam-macam kenapa tidak jadi menikah.

"Aku temani terapi ya. Regan pasti kerja."

"Makasih, tapi nggak perlu, Mas. Suamiku ambil cuti. Jadi bisa nemenin. Tapi kalau Mas Dipta mau datang, nggak apa-apa."

Aku terpingkal tanpa suara. Rasakan.

"Aku di sini sebulan, Dy."

Sungguh informasi yang mahapenting. Aku menahan diri tidak bertepuk tangan.

Namun, alangkah lebih baik kalau waktu sebulan itu dia gunakan untuk mencari jodoh ketimbang ikut menemani Ody terapi. Itu jelas keputusan yang bijak daripada harus menciptakan drama yang tidak perlu. Tolonglah, aku malas terpancing. Dia di sini belum genap satu jam saja sudah membuatku kesal.

"Mas."

"Ya?" Aku dan Mas Dipta menjawab bersamaan.

Aku berdiri dari sofa, mendekat dengan percaya diri bahwa akulah yang dipanggil Ody. "Butuh apa, Sayang?"

Ody nyengir, menatapku. "Punggungku gatal, tolong garukin."

Mas Dipta menyingkir tanpa perlu diusir. Dan untungnya mulutnya tidak usil menawarkan untuk membantu menggaruk. Kalau sampai itu terjadi, tanpa Kiki pun, aku akan menghajarnya langsung.

Aku merapat ke ranjang. Satu tanganku menapak di dekat bantal sementara satunya menyelinap di punggung Ody setelah aku membuka dua kancing terbawah. Menggaruknya dengan pelan.

"Bukan di situ, Mas. Agak ke kanan atas."

"Di sini?"

"Iya."

"Mau aku mintain salep ke apotek, Dy?"

"Nggak usah, paling cuma gatal biasa, Mas. Gara-gara aku kebanyakan berbaring paling. Eh tunggu-"

"Kenapa?" Aku menghentikan gerakan tanganku.

"Kamu nggak sedang mikir kalau aku panuan, 'kan?"

"Kalau kamu panuan juga nggak apa-apa kali. Manusiawi kok. Sini aku lihat." Aku berpura-pura melongok ke punggungnya. "Satu, dua, tiga, empat-eh beneran banyak hlo, Dy. Aku kudu mintain salep habis ini."

Ody memberengut.

"Panuan nggak bikin cintaku berkurang kok, Dy." Asli, lucu melihat wajah Ody cemberut begitu. Tapi aku tahu, dia tahu kalau aku hanya bercanda. Punggung Ody bersih. Dia hanya gatal biasa.

"Bahas apa sih kalian?!"

"Makanya nikah, Mas, biar bisa bercanda soal panu sama istri." Aku menyindir tanpa menoleh.

"Kekanakan," dengkusnya.

Menahan senyum, aku kemudian menunduk. "Ada yang iri sama kita, Sayang."

Wajah cemberut Ody perlahan berganti tawa.

Aku meletakkan telunjuk di bibir. "Sssst, ketawanya jangan kenceng-kenceng. Nanti Mas Dipta dengar kalau kita ngetawain dia."

"Gue dengar!"

***

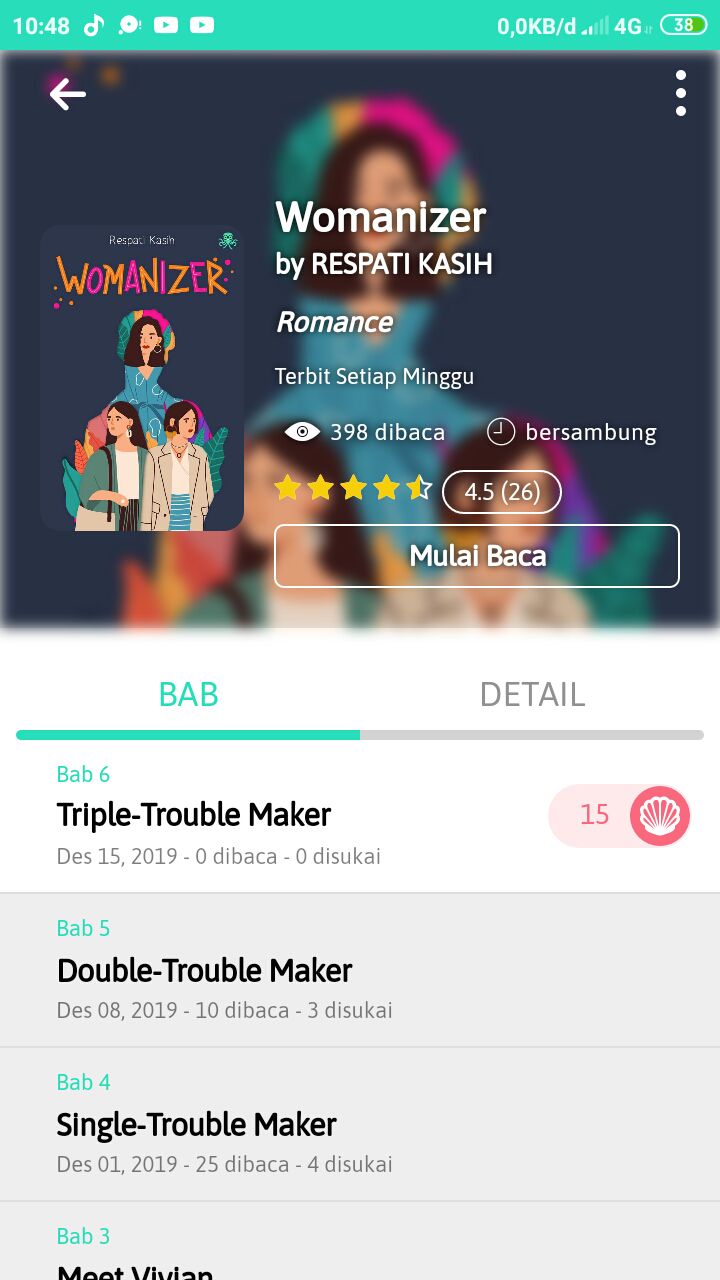

Yak, setelah sekian lama, akhirnya aku punya imajinasi visual Mas Dipta, bukan lagi Theo James wkwkwk

Kepo ya? 😝

Sebenarnya mau libur update. Pas nulis bab ini, mood ambyar gak keruan, ya namanya idup gak bisa diprediksi ya kan. Tapi kepikiran janji sama kalean. Kasian udah nungguin 😞😞😞

Btw, rasanya baru kemarin Juna pindahan, udah sampe bab 6 aja. Kangen Juna gak? 😟

Oke. Sekian. Selamat datang pembaca baru yg sudah bersedia maraton tetralogi ini. Tenkyuu semuanya ❤

Minggu, 15/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top