14. Ody: Chaos

Di atas meja, ada sekitar sembilan obat yang tidak kuketahui namanya—entah berupa tablet atau kapsul—yang harus kuminum rutin tiga kali sehari. Obat yang juga menopang hidupku, menekan sistem kerja imun yang justru menyerang kekebalan tubuh. Pagi ini, aku bangun dengan tubuh yang lumayan lelah. Padahal aku hanya tidur, tapi rasanya seperti lari maraton. Tangan dan kakiku terasa kebas. Jika dalam keadaan normal, aku akan mengira kalau kakiku yang membengkak karena asam urat—lalu aku bisa diet untuk membuatnya kempes sendiri. Maka kali ini tidak.

Apa yang terjadi denganku sekarang dan besok, bukanlah sesuatu yang sederhana lagi.

Aku juga mengalami pembengkakan sendi.

Hal drastis yang terjadi dalam hidupku, aku harus duduk di kursi roda yang sudah disulap dengan bantal-bantal. Sehingga setiap jengkal tubuhku duduk dengan nyaman dan tidak merasa nyeri. Jendela yang biasanya gordennya terbuka, kini tertutup rapat. Digantikan dengan lampu ruangan yang masih menyala. Membuatku sedikit kecewa. Aku suka pagi yang biasanya dengan sinar matahari yang jatuh di lantai kamar kami.

Satu hal lagi yang hilang dari hidupku, cahaya matahari. Tubuhku tidak bisa kena cahaya matahari atau ruam di wajah dan tanganku akan semakin parah.

"Taraaaa, telur mata sapi."

Suara itu memecah lamunku. Aku mendongak dan tersenyum setelah satu telur mata sapi diletakkan di atas selembar roti kemudian ditutup dengan roti juga.

Regan meletakkan teflon di bak cuci dan duduk di kursinya. Sebelum memulai sarapannya sendiri, dia justru memilah obatku. Mana yang harus kuminum sebelum makan. Membukakan bungkusnya. Mengambilkan lagi segelas air putih.

Ini pagi pertama milik kami setelah aku keluar dari rumah sakit dengan satu fakta yang harus kuterima. Lupus. Penyakit yang terdengar asing di telingaku, tapi kini berkembangbiak di dalam tubuhku. Penyakit yang membuatku mudah lelah, bahkan untuk sekadar mandi, aku seperti menghabiskan waktu seharian.

Kemarin, tangisku baru reda ketika dokter Tamara—spesial penyakit dalam—mengetuk pintu ruangan. Bertiga dengan Regan, kami membicarakan penyakit yang kuderita dengan suasana yang lebih nyaman—meski sama sekali tetap tidak nyaman untukku. Setidaknya, aku tidak perlu duduk berhadapan di kursi panas lantas mendengar diagnosa. Seperti pesakitan yang menunggu untuk tahu nama penyakit yang menggerogoti tubuh.

Dokter Tamara menjelaskan dengan hati-hati. Wajahnya tidak menyiratkan keprihatinan—yang justru diam-diam membantuku untuk berpikir positif. Aku menderita Systemic Lupus Erythematosus yang menyerang sendi. Jadi, sewaktu-waktu aku harus siap jika mengalami lumpuh total. Di akhir pembicaraan kami, dokter meyakinkan bahwa dengan obat yang diresepkan dan pola hidup yang sehat, aku bisa bertahan.

Iya, bertahan. Dan setelahnya, serahkan saja sisanya pada Tuhan. Bukankah begitu aturan mainnya? Aku juga memercayai bahwa segala yang bernyawa akan pulang.

Pulang yang sebenar-benarnya pulang.

"Kemarin kami sudah melakukan tes ANA sebagai langkah awal, karena semua gejala sudah nampak. Dan untuk memastikan sekali lagi, kami melakukan tes Anti DSDNA untuk melihat sejauh mana antibodi melawan tubuh. Kami menemui hasil akhir; Systemic Lupus Erythematosus."

Kami terdiam. Regan mengusap punggung tanganku. Memberiku dukungan.

Dokter Tamara menatapku lembut. "Saya akan kasih dosis yang sesuai dengan yang kamu butuhkan. Obat yang akan menekan sistem kerja imun yang berlebihan dan juga vitamin D sebagai pengganti sinar matahari. Sementara, hindari dulu terik matahari ya. Ada beberapa obat yang akan menimbulkan efek samping seperti moonface, muntah, kehilangan nafsu makan, diare, sakit kepala—tapi, kita butuh obat itu. Begitu kamu membaik, saya akan turunkan dosisnya hingga efek sampingnya akan berkurang. Selama penggunaan obat, kamu harus cek darah rutin untuk mendeteksi peradangan di organ yang lain."

Rasa-rasanya aku ingin menutup telinga dan tidak mau mendengar semua itu. Tapi di sisi lain, aku harus tahu apa yang membuat tubuhku menjadi aneh. Meski ini amat menyakitkan. Seluruh hati dan logikaku menolak untuk percaya. Tapi bagaimanalah kalau yang ingin disangkal justru semakin nyata—tubuhku merasakan semuanya.

Aku kembali menangis. Usapan pelan terasa di punggungku.

"Saya kehilangan banyak teman, Ody. Mereka yang harus kalah dan menyerah. Tapi percayalah, tidak sedikit yang bisa bertahan dan melanjutkan hidup. Saya yakin kamu satu di antaranya. Yang penting, afirmasi diri sendiri untuk bahagia ya. Selain obat-obat, kebahagiaan adalah kunci." Dokter mengusap punggung tanganku lembut. "Tugas kamu cuma bahagia ya. Kamu punya orang-orang yang siap mendukung kamu. Memang tidak instan, besok-besok akan lebih berat, tapi saya percaya kamu akan bertahan."

Dan sekarang, ketika aku memegang sendok, benda itu mendadak menjadi berat. Aku menolak menghadapi situasi ini. Aku menolak mendapati diriku menjadi lemah dan hanya merepotkan Regan.

Dengan cepat, sendok berpindah tangan. Tanpa kusadari, Regan sudah berdiri dari kursinya dan duduk di sebelahku. Dia menyuapiku, seperti hari-hari yang kuhabiskan di rumah sakit.

Aku menatapnya dengan pandangan mengabur—siap menangis. "Dokter bilang kalau obatnya bakal bikin aku gendut, Mas."

"Nggak apa-apa."

"Dokter bilang mukaku bakal moonface. Membengkak."

"Iya, aku 'kan udah dengar penjelasan dokter kemarin."

"Aku bakal jelek."

"Kamu tetap cantik."

"Aku mau resign." Karena aku tahu, fisikku tak memungkinkan untuk diajak bekerja. Dan entah sampai kapan aku akan begini. Tapi ada sisi hatiku yang tidak ingin melepas pekerjaan yang aku cintai.

Gerakan tangan Regan yang hendak menyuapiku tertahan di udara. "Aku senang kalau kamu mau resign, Dy."

"Kok kamu senang?" Ekspresiku segera berubah. Tidak ada yang salah dengan kalimatnya. Hanya saja aku tidak tahu kenapa harus tersulut. "Kamu juga senang aku sakit? Biar aku di apartemen terus, 'kan?"

Regan diam, mungkin takut jika jawabannya hanya semakin memantik emosiku. Pengendaliannya cukup bagus menghadapiku yang sedang labil.

Aku sudah berusaha menahan mulutku, tapi gagal. "Kamu seneng aku di rumah terus biar bisa ngurusin kamu? Nggak, Re. Aku memang di rumah tapi nggak akan bisa ngurusin kamu. Mandi sendiri aja aku nggak bisa. Sekarang, makan pun harus disuapi. Terus besok-besok apa lagi?"

Regan tersenyum. "Besok-besok aku bakal kerja lebih efisien, biar aku bisa pulang cepet. Aku juga bakal makan siang di apartemen."

Aku membuang wajah. "Nggak guna banget jadi istri."

"Memangnya aku sudah jadi suami yang baik buat kamu sehingga kamu harus merasa jadi istri yang nggak baik?"

"Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu sekarang mungkin nggak keberatan, tapi besok, kalau aku benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, kamu juga bakal bilang begitu? Kamu bakal kerepotan sama istri yang nggak guna ini!"

"Apa pun yang terjadi besok, aku bakal di samping kamu."

"Kamu bisa ngomong kayak gitu karena kamu belum lihat gimana aku bakal berubah jadi pesakitan!"

Regan memutari kursi supaya bisa menatap wajahku. Dia bersimpuh dengan satu kakinya. "Aku nikah sama kamu bukan karena fisik kamu sempurna, Dy, tapi hati. Kalau cuma nyari fisik yang sempurna, udah dari dulu-dulu kali aku nikah sama perempuan lain yang jauh lebih cantik dari kamu. Tapi, lihat, sejauh apa pun aku pergi, aku pulangnya ke kamu. Fisik yang lebih cantik nggak sebanding dengan apa yang kamu punya."

Dengan sisa tenaga, aku menepis tangannya yang hendak mengusap lenganku.

"Lanjut sarapan lagi ya?"

Aku diam.

"Mau rebahan di kamar?"

Setelah tidak ada respons dariku, Regan berdiri. Dia mendorong kursi roda menuju kamar. Saat dia berniat untuk menggendongku, memindahkan ke kasur, aku menolak. Regan dengan sabar beralih ke kedua lenganku, membantuku berdiri. Sebelum keluar dia menyelimutiku.

Di atas bantal, aku menangis dalam diam. Meratap ke gorden kamar yang tertutup rapat. Memunggungi pintu yang dibiarkan terbuka. Bisa kudengar suara gemericik air dan suara piring. Regan sedang membereskan sisa sarapan. Sementara aku harus tergolek di atas kasur begini. Benar-benar tidak berguna.

Kudengar langkah kaki yang mendekat. Disusul dengan suara Regan yang berpamitan. "Aku berangkat kerja ya, Sayang. Adriana udah dateng. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil Adriana. Aku nanti makan siang di apartemen, semoga kamu mau nemenin ya."

Sebelum langkah kakinya menjauh, Regan merunduk, mengecup pelipisku cukup lama.

***

Adriana memasang kancing terakhir bajuku. Dia cekatan mengambil bedak di atas meja rias. Lantas kembali lagi padaku.

Sergahanku menahan gerakannya. "Dri,"

"Ya?"

"Nggak usah."

Mendengar laranganku, Adriana menarik kembali tangannya tanpa perlu dilarang dua kali. Dia segera paham. Entah kesabaran itu datangnya dari mana, Adriana persis seperti kakaknya. Alih-alih keras kepala, mereka mencoba memahamiku. Mengikuti apa mauku.

Hari ini aku memutuskan untuk datang ke acara Yayasan Lupus Indonesia. Regan kemarin malam bilang jika ingin mengajakku bertemu teman-teman yang lain. Teman dalam artian tanda kutip. Aku tahu benar apa tujuan Regan. Dia ingin aku tidak terpuruk dan mulai bangkit—hal yang saat ini sulit aku tanamkan di kepala.

Pagi ini, ketika sarapan, aku muntah. Sia-sia saja makanan yang coba kucerna. Aku merepotkan Regan yang sudah berkemeja rapi, katanya ada rapat pagi ini. Aku juga membuat Adriana harus mengganti taplak meja dan mengepel lantai. Pagi yang kacau. Dan besok-besok, aku pasti membuat ulah lagi.

Sarapan yang akhir-akhir ini sering kurusak dengan begitu mudah. Tapi aku sama sekali tidak melihat raut keberatan dari keduanya. Regan langsung berdiri, meraih kotak tisu dan membersihkan sudut bibirku. Adriana berlari ke dapur, mencari pel.

"Mas Regan bakal nyusul katanya, Kak."

"Nggak usah. Tempatnya jauh dari kantornya."

"Ih, susah ditolak. Tahu sendiri gimana dia kalau udah punya mau."

Aku tersenyum. Tanpa sadar menangkap pantulan diriku sendiri di dalam cermin. Wajah sayu dengan kantung mata yang menghitam. Serta ruam yang memenuhi kedua pipiku dan menyeberang di batang hidung. Ruam berbentuk kupu-kupu. Seperti tanda yang pasti dimiliki oleh Odapus—sebutan untuk pengidap Lupus. Sebutan baru untuk diriku.

Gita muncul di pintu ketika kami hendak berangkat. Dia datang sendiri, membawa parsel buah yang besar.

Sebelum duduk, dia memelukku di kursi roda. "Maaf baru bisa jenguk, Dy."

Ekspresi di wajahku mendadak berubah kaku. Gita menyingkir dariku dan duduk di sofa. Adriana membawakan es sirup. Lantas duduk di sofa dekat kursi rodaku.

"Nggak apa-apa, Git. Aku tahu kamu sibuk." Aku menjawab kalimatnya tadi.

"Seminggu ini aku di luar kota, Dy. Regan nggak ngabarin kalau kamu masuk rumah sakit."

"Mas Regan nggak merasa perlu ngabarin." Adriana menyahut. "Dan perlu Mbak Gita tahu, nggak perlu pasang wajah prihatin begitu. Kak Ody nggak apa-apa—"

"Eh? Bukannya kamu kena lupus, Dy? Aku dapat info di grup."

"Iya. Lupus."

"Aku dengar belum ada obatnya sampai sekarang."

Aku menghela napas. "Memang belum. Aku hanya berusaha mencegah supaya imunku nggak terlalu aktif."

Gita menatapiku lebih saksama. Alih-alih peduli, aku melihatnya hanya sebatas penasaran. "Ruam di wajah kamu bakal selamanya, Dy?"

"Nggak. Kalau aku sembuh, nanti hilang."

"Butuh waktu berapa lama untuk recovery, Dy?"

"Aku nggak tahu." Aku menggeleng. "Doakan saja yang terbaik buat aku, Git."

"Tentu, Dy. Meski semua sudah digariskan Tuhan. Hidup yang dulu aku sangka nggak adil, ternyata adil, Dy. Nggak selamanya yang bahagia akan tetap bahagia, nggak selamanya yang sedih akan terpuruk."

Adriana hendak menyela, tapi ditahan Ody lewat tatapan.

"Temanku ada yang meninggal tahun lalu, kena lupus, Dy."

Adriana berdiri, sepertinya sudah gagal menahan diri. "Mbak, kalau nggak niat jenguk, ya mending jangan. Niatnya apa sih? Mau ngetawain? Senang lihat Kak Ody sakit? Kalau beneran niat jenguk, cukup kasih dukungan moril. Nggak perlu ngomong hal-hal yang nyakitin."

Dengan gestur yang santai, Gita beranjak dari sofa. Sama sekali tidak terusik dengan kalimat Adriana. Dia menatapku. "Semoga cepat sembuh, Dy." Sebelum berderap keluar, dia melirik Adriana dengan tajam.

Adriana kembali duduk. Mengatur napas. Mengusap wajah. "Kak, maaf, aku kelepasan."

Aku tersenyum tipis. "Kita hampir telat, Dri. Yuk?"

***

"Kamu tadi kelihatan ngobrol asyik sama anak remaja."

"Yang mana?"

"Sebelum aku datang."

"Oh, Almira. Kenapa, Mas?"

"Teman baru kamu?"

Aku tersenyum. "Ngomong-ngomong, dia bukan anak remaja, Mas. Baru aja lulus kuliah kok."

"Eh? Tapi imut banget."

"Iya, aku sangka juga masih anak SMA." Aku terdiam sesaat. "Anaknya ceria banget deh, Mas. Aku suka ngobrol sama dia. Adriana sampai ngilang bentar, mungkin karena kami asyik sendiri."

Regan sedikit menyandar di bahuku, tidak menumpukan seluruhnya. "Ngobrol apa aja tadi?"

"Dia cerita soal nyari kerjaan, setiap sampai tahap interview, dia pasti gagal. Alasannya sederhana, karena dia masih konsumsi vitamin-vitamin. Perusahaan nggak mau ambil risiko. Padahal kalau lihat anaknya, vokal dan pinter banget, Mas. Harusnya dia dapat pekerjaan yang bagus. Tapi sayang ...."

"Dia juga lupus?"

"Iya, bedanya, lupusnya dia nyerang darah. Mungkin sama kayak leukimia. Dia mesti tambah berkantong-kantong darah. Sekarang, dia masa remisi. Lupusnya tidur." Aku menimbang sesaat. "Kalau tidur gitu, kemungkinan bakal kambuh sewaktu-waktu ya, Mas?"

Aku sepertinya salah bertanya. Regan tak kunjung menjawab. Sesaat kemudian, aku baru sadar kalau dia tertidur di bahuku. Dengkuran halus terdengar. Aku tersenyum, tapi mataku mengabur.

Akhir-akhir ini, aku punya kebiasaan baru. Di satu sisi, aku mencoba mensyukuri apa-apa saja yang aku miliki selama hidup. Sementara, aku selalu menangis karena harus membuat orang-orang di sekitarku menjadi repot.

Kadang, aku gagal menjadi sok tegar di depan mereka. Tanpa alasan, aku mudah menangis. Tapi Regan tidak pernah bertanya, dia hanya memelukku dengan hati-hati sampai aku berhenti menangis.

"Aku nggak suka lihat kamu nangis, Dy." Regan terbangun. Suaranya serak dan lirih. Mungkin terbangun karena merasakan air mataku yang menetes di atas kulit tangannya. "Tapi, selama nangis bikin kamu lega, nggak apa-apa. Nangis sebanyak-banyaknya. Cuma aku yang lihat."

"Aku cengeng banget ya, Mas?"

"Iya."

"Jujur banget jadi orang." Lalu aku terbatuk. Regan sigap turun dari ranjang dan mengambilkan segelas air putih di meja.

Regan duduk di tepi kasur. "Mau nggak kalau kita ke Singapura, Dy?"

"Ngapain?"

"Berobat di sana. Kamu mau?"

"Nggak."

"Kenapa?"

"Nggak mau ke mana-mana. Pengin di sini aja."

"Aku sanggup kok biayain kamu selama di sana."

"Aku nggak mau."

Regan mengalihkan. "Kamu ngerasain apa hari ini?"

"Tanganku makin kebas."

"Besok mungkin dokter Tamara bakal naikin dosis."

"Dan mukaku bakal tambah bulet."

"Nggak apa-apa. Hitung-hitung latihan dulu sebelum kamu hamil nanti. Tubuhmu bakal melar, 'kan?"

"Iya, ya. Setahuku ya, ibu hamil itu bakal sensi gila-gilaan. Mood swing banget. Hormon naik turun. Aku bakal lebih nyebelin. Badanku melar, sementara kamu bakal tetap proporsional sebagai lelaki dewasa yang ganteng."

"Aku bakal ikutin pola makan kamu deh nanti. Biar kamu gendutnya nggak sendirian."

"Aku cuma bercanda ah. Kamu serius banget." Aku tergelak. "Kamu inget nggak pas Mbak Anggun hamil Kenzi?"

"Aku 'kan nggak di sini, Sayang."

"Oh iya, lupa."

"Emangnya gimana waktu itu?"

"Mbak Anggun tetap anggun dong. Bikin iri semua ibu hamil yang check up. Aku sering nganter soalnya. Mbak Anggun sampai sering ditanya sama ibu-ibu yang lain, rahasianya apa biar tetap ideal. Padahal mah Mbak Anggun makannya udah kayak kuli."

"Dia emang kelihatan sakti sih, Dy. Dari awal kerja sampai sekarang, dia jadi panutan di divisiku."

Aku jadi teringat dengan pekerjaannya. "Kerjaan kamu gimana, Mas? Lancar?"

"Aman kok."

"Nggak usah mikirin aku."

"Tetap mikirin sih. Meski keluarga kita setiap hari gantian nemenin kamu selama aku kerja. Lama-lama aku yakin kalau Mbak Maya bakal pindah ke sini. Kamar tamu udah penuh sama baju dan barang dia."

Kulkas juga penuh dengan susu ibu hamil, sayur dan buah-buahan. Tadi saja kalau Mas Iyan tidak menjemput, Mbak Maya bakal tidur di sini. Bukannya aku tidak senang. Hanya saja aku tidak ingin membuatnya bosan dengan duduk di apartemen seharian. Ya meski, kadang dia nonton drama di televisi sambil termehek-mehek menghabiskan tisu. Membuat ruang tengah penuh dengan gulungan tisu. Aku bisa melihat karena pintu kamarku selalu terbuka.

Regan beralih ke sampingku. Lampu dimatikan, digantikan dengan cahaya temaram dari meja di samping.

"Night, Mas."

Tanpa kuduga, Regan beringsut mendekat dan mencium bibirku. "Nice dream, Sayang."

***

So sad? Atau biasa aja?

Aku gak akan bikin cerita ini berat kok. Kalau berat2, aku gak sanggup jg. Yg penting Regan-Ody kudu tetap bersama. Begitu kan? Wkwkwk

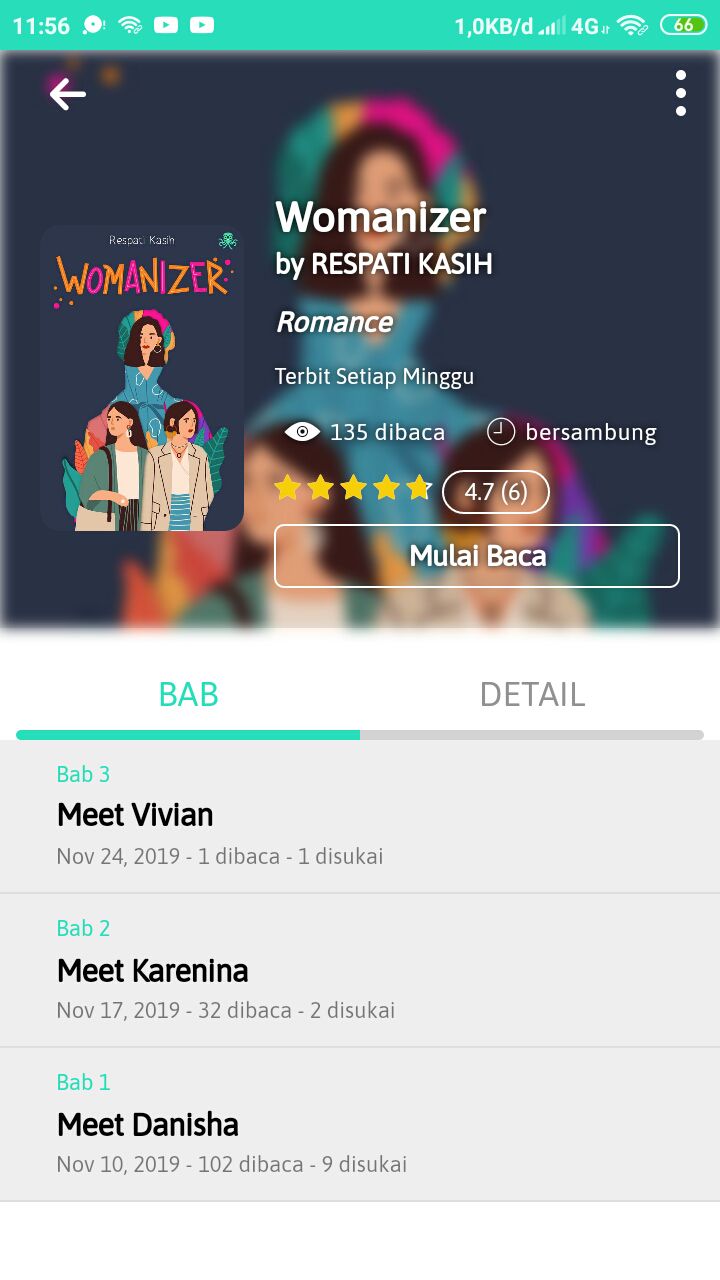

KEKAL akan update seminggu sekali. Aku ambil hari Minggu ya. Biar samaan kayak Juna di Cabaca~

Hayo di sini yg belum sempet baca Juna di wattpad siapa? 👻

See you next Sunday ya~

Minggu, 24/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top