30 | Karena

Hugo

Sabtu, 1 September 2018

Dokter Andra meninggal dunia kemarin. Begitu aku menerima kabar tersebut, aku langsung mengemudi ratusan kilometer jauhnya--karena jasadnya akan disemayamkan di Bandung, tanah kelahirannya.

Hari ini adalah misa rekuiem--misa pemakaman Dokter Andra.

Dan di sinilah aku.

Namaku Hugo--pria dewasa berusia 27 tahun, berdiri tegak di tengah katedral, di sela jemaat. Dalam ragaku, aku merasa aku masih Hugo delapan tahun yang lalu, saat menerima kabar itu. Suatu hari di tahun 2010, saat aku sedang sibuk dengan studiku.

Sebuah telepon menginterupsi waktu senggangku. "Hugo, lagi di mana?"

"Di kampus, Yah. Lagi nunggu lecture selanjutnya." Aku mengepit ponsel di telinga dan bahu. Australia sedang dingin-dinginnya saat itu. Hembusan anginnya sanggup membuat indera perabaku beku.

"Pulang, Hugo." Suara ayah parau "Ibumu meninggal."

***

Aku benci ibuku. Masih hingga saat ini.

Bagiku, ibuku diciptakan untuk menyusahkan. Semasa napasnya masih berhembus, hidupku dibuatnya berantakan. Masa kecilku tak karuan. Aku jadi korban dua orang dewasa yang saling melempar amukan. Ketakutan yang nyaring dalam kepala--ialah satu-satunya teman.

Aku sungguh kesepian. Jika bukan karena Anis sepupuku, aku tidak akan mencicipi namanya pertemanan. Aku sendirian dan selalu menyendiri di berbagai kesempatan.

Memasuki SMA, ayah dan ibu rujuk. Katanya, mereka berniat memperbaiki yang telah buruk. Memugar yang telah lapuk. Menyegarkan yang telah busuk. Bukankah itu muluk-muluk?

Aku mual menyaksikan ayah dan ibu menikah lagi. Secara katolik, sekali terikat, mereka selamanya suami istri. Pernikahan adalah persekutuan seumur hidup--secara harfiah, selama jantung masih berdegup, selama itulah dua insan dihitung satu--sanggup maupun tidak sanggup.

Maka, sah saja aku berdoa supaya salah satu dari mereka mati. Karena sungguh, aku jijik. Buat apa mereka bersatu kembali? Tiada guna, karena jiwaku sudah menyerpih tak terkendali. Begitu muaknya sampai aku memutuskan untuk pergi--angkat kaki dari negeri yang menjadi saksi semilyar histori.

***

Aku benci ibuku. Kubilang, aku benci ibuku.

Aku menyumpahi ia supaya cepat mati. Bagiku, ibu adalah nomor satu penyebab sakit hati. Luka-lukaku tidak akan selesai terurai meski ibu sujud bertahun-tahun di kaki.

Namun mengapa begitu Tuhan mengambilnya, mengapa yang aku rasakan hanya hampa?

Ibu--semasa hidupnya membuatku kesal, sepeninggalnya menyisakan sesal.

Semasa hidup, yang kuingat hanya bagaimana ibu pergi menemui laki-laki lain--melepas bajunya, dan bercinta dengan siapa saja. Ibu hanya wanita licin yang tidak pernah kehabisan akal untuk memuaskan hasratnya yang dangkal. Ibu hanya sosok hina yang cuma peduli egonya, tidak pernah peduli darah dagingnya.

Ibu hanya bedebah yang membuat ayah marah. Sebut aku berat sebelah, tapi yang aku katakan tidak salah. Ayah tidak akan memukuli ibu, andai perbuatan ibu tidak parah. Ayah dan ibu tidak akan bercerai, andai ibu tidak serakah.

Nahas. Begitu mati, sayap ibu tumbuh pada arwahnya. Begitu aku melihat tubuhnya terbujur kaku, yang kuingat hanya yang baik-baik saja dari ibuku--hal-hal bejat yang dilakukannya, entah menguap ke mana.

Aku jadi ingat bagaimana ibu selalu membelaku supaya tidak kena marah ayah--saat aku memakan cokelat berkali-kali meski sudah dilarang karena aku selalu mengeluh sakit gigi. Aku terkenang bagaimana ibu bermain piano dan aku duduk di sampingnya, menatap wajah memukau itu tanpa kedip.

Aku terbayang tangan halusnya yang membelai puncak kepalaku, ucapnya maaf, namun aku tidak pernah punya hati memberinya kesempatan kembali. Aku termimpi-mimpi sosok teduh itu yang setiap kali menampakkan diri, aku akan suka rela memalingkan wajah tak peduli.

"Hugo, maafin Ibu, ya?"

Aku tidak pernah menjawab. Seharusnya ia tahu, ia kejar aku sampai neraka pun, aku tetap tidak sudi memberinya maaf. Sampai aku pergi, sampai ia pergi dijemput abadi.

"Hugo, Ibu datang kembali untuk menebus kesalahan Ibu. Kasih Ibu kesempatan untuk jadi Ibu yang lebih baik, ya? Ibu akan lakukan apapun supaya Hugo menerima Ibu kembali."

Aku melengos saja. Karena sebetapa tulusnya ibu, hatiku sudah tertutupi kebencian yang kotor. Hatiku sudah mati dan aku terlampau sakit untuk menghidupkannya kembali.

Ibu punya banyak salah, untuk itu aku amat marah. Sayang, kesalahan terbesar ibu adalah saat detak jantungnya berhenti.

Ibu, seberapa aku benci, sesungguhnya aku tidak ingin ibu pergi.

***

Kami menantikan saat itu

Maut akan lenyap diganti hidup

Semoga kami kelak memandang wajah-Mu

Disinari terang dalam rumah-Mu.

Suara sekelompok penyanyi gereja melantunkan lagu Tuhan Berikanlah Istirahat, meniup-niup dadaku yang sakit. Kusaksikan Wina mengerahkan seluruh energinya untuk tersedu-sedu. Diam-diam, ada sebulir air yang mencuri keluar dari sudut mataku.

Peti putih itu--rasanya bukan Dokter Andra yang raganya bersemayam di sana. Entah kutukan apa, seluruh pemakaman yang kuhadiri setelah pemakaman ibu, rasanya begitu sama. Rasanya tetap ibu, yang terbaring menutup mata.

Kau tahu? Aku iri. Aku terlalu angkuh untuk menangis saat ibu pergi. Aku ingin tersedu selepas-lepasnya, seperti yang Wina lakukan hari ini.

Aku ini jahat sekali. Andai waktu dapat ditarik mundur, aku ingin menerima maaf ibu atas sikapnya yang telah menyakiti. Setidaknya jika sudah terbait keikhlasan dalam hati, tidak ada jarak bagiku untuk menangisi napas ibu kandungku yang terhenti.

Andai aku menangis kala itu, apa yang terjadi? Akankah air mata yang selalu kusebut tidak berguna--membantuku merasa lega?

***

"Win ... " Aku menaruh telapak tanganku di bahu gadis itu. "Turut berduka, ya."

Mata indah itu menggembung, pipinya merah padam, bibirnya pucat pasi. Ia terisak, tidak bisa berhenti.

Ia tidak menjawabku. Serta merta, langsung menghambur ke pelukanku. Wina menangis tersedu-sedu. Sementara kedua tanganku menangkup kaku di sisi tubuhku. Aku belum bisa mengenyahkan bayangan Ody dari kepalaku. Ya, aku tidak bisa berbohong bahwa perasaanku pada Ody, sedikit banyak identik dengan perasaanku tentang ibu--benci tapi rindu.

"Ini semua salah gue, Go," lirih Wina. Entah, suara getir itu turut membuatku perih. Aku rasa, keadaan kami tidak jauh berbeda--menyalahkan diri atas kepergian orang tua, yang sesungguhnya bukan kita yang punya kuasa.

"Tenang dulu, Wina." Aku membimbingnya ke luar katedral. Kubawa ia menjauh dari kerumunan duka.

Entah berapa lama waktu berlalu, Wina akhirnya buka suara. "Hugo, apa lo bisa menjaga rahasia?" Wina mengusap mata, kutangkap sebutir cincin bermata batu hijau di jemarinya.

"Kenapa, Win?" Aku bersiap mendengarkan ceritanya.

"Bokap gue ... meninggal ... gara-gara gue," ucapnya terbata-bata.

"Jangan begitu, Win. Hidup mati manusia itu bukan ranahnya kita," ujarku seraya menghadiahkan tepuk pada punggungnya walau ragu.

Wina menggeleng kuat. "No, Hugo. Gue serius."

Damn. Pikiranku mulai berspekulasi. Apa yang dilakukan perempuan ini?

"Gue hamil, Hugo," bisiknya lemah.

***

Jantungku memberi satu tinju amat kuat. Deg. Serta merta, kuamati gadis di hadapanku. Wajah elok itu terlihat lebih berisi--gadis ini pasti habis naik berat badannya.

"Jangan bilang siapa-siapa." Wina bersedekap, seperti berusaha menutupi perutnya. "Bokap gue syok waktu tau."

Aku mengangguk maklum, memilih untuk tidak menanggapi apapun.

"Tunangan gue kabur, Go," ujarnya.

Apa?

Aku mengamati cincin di jemari itu lekat-lekat. Batunya warna hijau kelam, dihiasi detail berlian putih yang disusun serupa dedaunan. Sepanjang aku mengenal Wina, aku tidak ingat sekalipun Wina mengenakan aksesoris--terutama di tangan. Awalnya aku kira karena Wina tidak suka, tetapi setelah sedikit lebih lama mengenalnya, aku menduga-duga bahwa pekerjaannya sebagai Dokter Gigi pastilah alasan di baliknya.

Beberapa waktu lalu saat aku bertandang ke Bandung guna keperluan site visit villa milik keluarga Wina, aku dan Wina minum bersama. Saat kami sama-sama mabuk, Wina sempat bercerita sekilas tentang tunangannya. Namun yang aku ingat hanya sepenggal-sepenggal cerita.

Yang aku ingat sesudahnya, Wina tertidur di mobilku, lalu Ody meneleponku--dan aku memutuskan hubungan kami begitu saja. Sesudahnya, aku mengantar Wina pulang ke rumahnya, kemudian betul-betul lupa ke mana seluruh percakapan kami bermuara.

***

"Hugo, gue boleh minta tolong?"

Aku mengangguk, tentu saja. Aku membuntuti Wina yang berjalan menuju tempat parkir, kemudian membuka pintu mobil.

"Bantu gue hubungin tunangan gue, Go. Udah hampir dua minggu ini dia hilang tanpa kabar." Wina memohon.

Ia sibuk mengobrak-abrik isi mobilnya yang berantakan. Dengan cepat, tangannya meraih sebuah plastik, mengosongkan isinya, lantas muntah ke dalamnya.

Aku iba. Langkah kakiku mendekatinya, jemariku mengurut lembut tengkuknya.

"Tolongin gue, Go. Gue gak mungkin minta tolong ke kakak-kakak gue, bisa berabe." Wina mengikat plastik muntahnya seraya terbatuk-batuk kecil. Kemudian, ia membuangnya ke tempat sampah terdekat.

"Oke, Wina."

"Gue bener-bener kacau. Saking kacaunya, gue sampai lupa naro hape gue di mana," racau Wina sambil lalu. Ia berjongkok, menelusuri laci dasbor dengan putus asa. Tangan Wina menjambak rambutnya sendiri.

"Win, sudah. Biar gue yang cari. Lo istirahat aja," kataku. "Apa yang lo cari?"

"Hape warna merah, Go," jawabnya.

"Sip. Lo duduk aja."

Aku menyisir isi mobilnya. Laci-laci dasbor, jok depan, jok belakang, dan sebagainya. Di jok belakang, tersampir sebuah jas putih yang biasa dipakai seorang dokter.

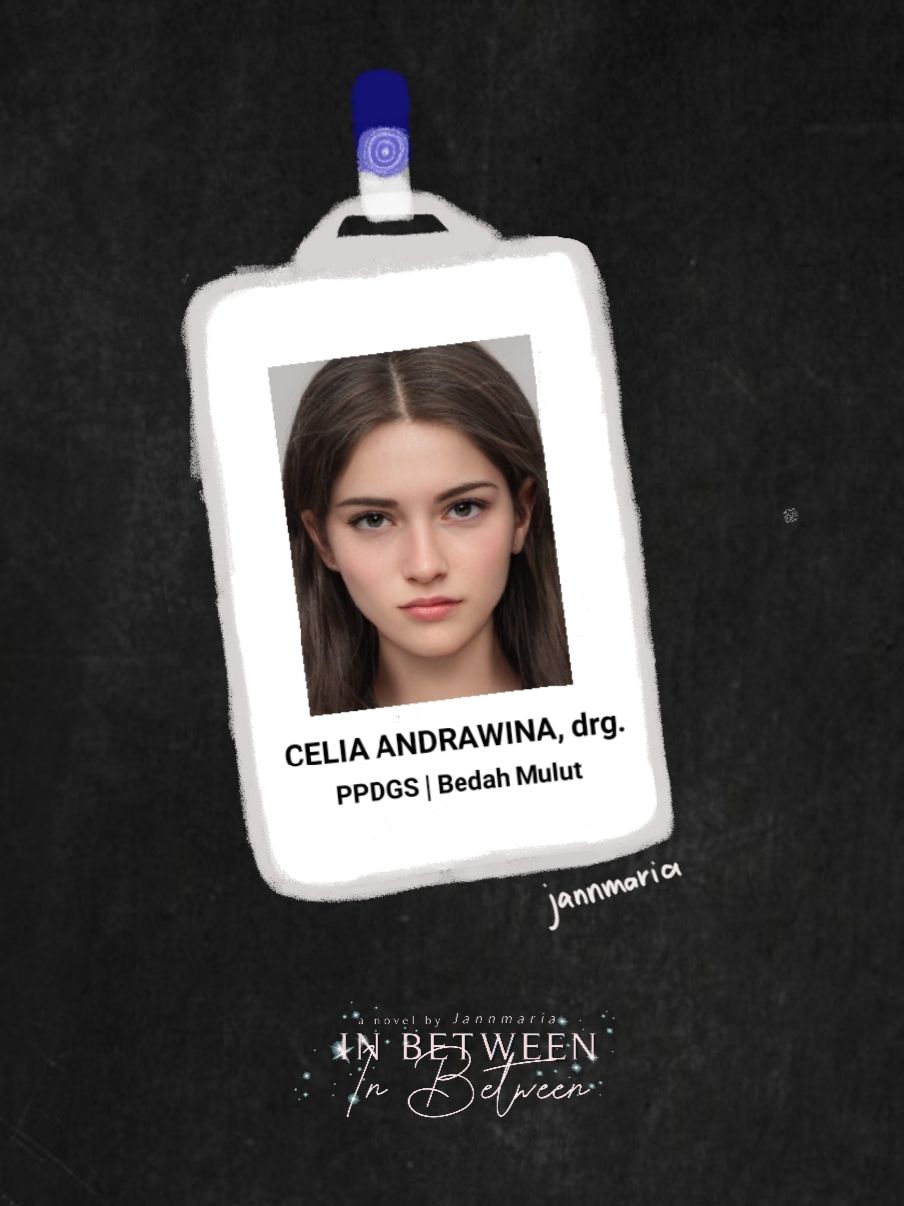

Drg. Celia Andrawina, aku membaca bordir nama itu dengan saksama.

Kurogoh saku atas, dan tidak mendapat apa-apa selain sebatang pulpen. Saku bawah kiri, aku menemukan name tag milik Wina. Barulah di saku sebelah kanan, aku memperoleh apa yang ia cari.

"Win, dapat nih." Aku memamerkan sebutir ponsel itu pada Wina.

"Syukurlah." Wina menghampiri. Aku perhatikan, jemarinya gemetaran. Susah payah, ia menunjukkan sebaris nomor ponsel kepadaku. "Telepon nomor ini pakai nomor lo, Go--soalnya nomor gue diblokir sama dia. Gue minta tolong banget."

"Siap, Win. Lo istirahat ya." Aku tersenyum.

***

Pintu depan mobil Wina--pintu pengemudi dan pintu penumpang sebelah pengemudi--dibuka lebar. Aku duduk di kursi kemudi, Wina di sebelahku. Wina memijat pelipisnya, frustrasi. Aku pun ikut-ikutan frustrasi, karena nomor yang kuhubungi tidak menjawab meski sudah aku telepon belasan kali.

"Gak diangkat-angat ya, Go?" Gadis itu gelisah. Ekspresi wajahnya suram.

"Gak diangkat-angkat, Win." Aku menghela napas. "Sabar ya, gue janji bakal bantu lo. Gue akan teleponin terus sampai diangkat."

"Makasih banyak, Hugo." Wina mendekatkan sebotol minyak angin ke hidungnya.

"No biggie."

***

Aku berhenti menghitung begitu aku sudah menelepon dua puluh kali. Aku mulai putus asa--terlebih Wina. Namun, doa Wina terkabul juga. Akhirnya ada suara di seberang sana.

"Halo ... " Aku buka suara.

Suara di seberang sana menyahut ragu-ragu. Sebut aku gila atau mungkin hanya terlampau rindu--suara lunak tapi tegas di seberang sana benar-benar mirip dengan suara ...

"Ody?" Keningku berkerut, mengucap nama itu setengah sadar. Barang kali salah sambung, atau hanya salah dengar.

Namun, suara di ujung telepon malah menyahut, tidak kalah terkejut.

"H-Hugo?"

Aku diterjang perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Ada apa ini sebetulnya? Atau ini semua hanya terjadi dalam khayalanku saja?

---

Terima kasih sudah membaca! Jangan lupa vote sebagai apresiasi dan mendukung perkembangan cerita. Berikan juga komentar supaya aku tahu pemikiranmu seperti apa. Juga share cerita ini sebanyak-banyaknya agar cerita ini ditemukan jauh lebih banyak pembaca!

SCROLL KE BAWAH UNTUK MELIHAT ILUSTRASI YANG KUBUAT SEPENUH HATI <3

Chapter terakhir dari Hugo. Apa yang mau kalian sampaikan untuk Hugo?

Kalau aku pribadi, mengharapkan dia sembuh. Karena apa? Orang yang menyakiti itu sebetulnya tersakiti--punya lukanya sendiri. Semoga lukanya sembuh, supaya ia tidak melukai lagi.

Drg. Celia Andrawina, alias Wina. Cantik banget yaa?

Cincin hijau yang dimaksud. Silakan kembali ke chapter "7 | Berganti" dan chapter "29 | Semata" untuk menyegarkan ingatan.

Sekian. Terima kasih sudah scroll sampai bawah. Selamat overthinking. Nantikan kelanjutannya BESOK! Janji ya, bakal terus ikutin cerita ini sampai rampung? :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top