Cap. 3 - Escena 2

Los días de verano eran los peores días para las tareas domésticas, pero Hood sabía que no podía quejarse. Había venido postergando la limpieza por semanas y ahora no tenía a nadie a quien culpar más que a ella misma por la cantidad de arañas que había proliferado en los rincones de la cabaña y por el polvo acumulado bajo la cama y sobre los alféizares de su ventana. Tenía los postigos abiertos de par en par con la esperanza de que llegara una inexistente brisa que aliviara su cuerpo sobrecalentado por el trabajo mientras barría o sacudía el trapo que había pasado sobre las superficies sucias. Si trabajaba sin parar, la casa estaría ordenada y limpia para cuando bajara el sol.

La Abuelita decía que trabajar con el corazón alegre y una canción en los labios aligeraba la carga. Pero Hood no se acordaba de ninguna canción y no creía que le quedara suficiente alegría en el corazón para inventarse una. Por lo tanto, trabajaba en silencio, gruñendo de vez en cuando o resoplando por el esfuerzo de levantar el cubo de agua con los brazos acalambrados.

Acababa de mover el banco hacia el rincón más lejano de la sala, con toda la intención de trepar en él y desalojar a sus indeseables inquilinas cuando escuchó tres rápidos golpes en la puerta. Se detuvo un momento, preguntándose si siquiera debería molestarse en mirar afuera para ver quién era. Luego decidió que no. Trepó al banco, empuñando el plumero como empuñaría su daga ante su enemigo mortal...

Los golpes en la puerta se repitieron. Hood contuvo un bufido de rabia y bajó del banquito.

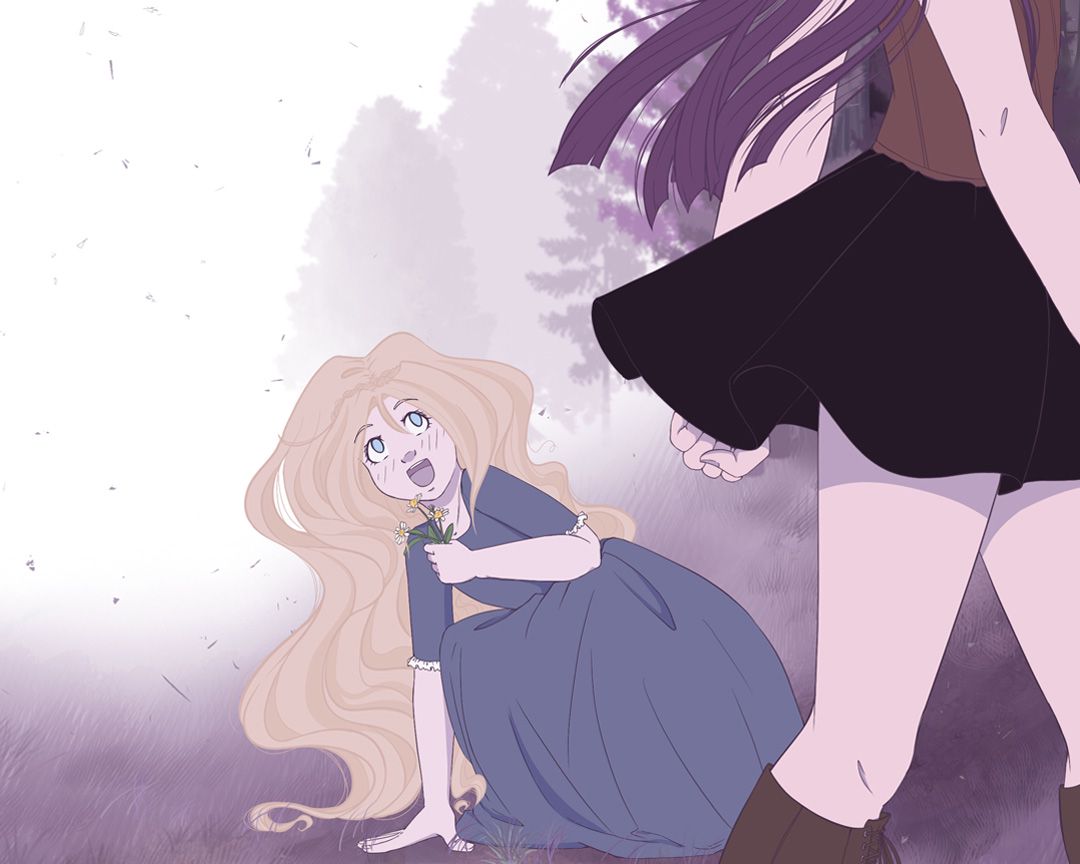

Cuando abrió, primero creyó que no había nadie fuera, pero eso era porque estaba esperando encontrarse con una persona de su tamaño. Le tomó un par de segundos mirar hacia abajo para encontrarse con la sonrisa ancha de Goldilocks.

Hood le cerró la puerta en la cara y dio dos pasos al interior antes que volvieran a tocar. La cazadora cerró los ojos, se recordó que solamente era una niña molesta y volvió a abrir.

—¿Qué quieres? —le espetó, sin disimular su mal humor—. Estoy ocupada.

Locks levantó un par de manos llenas de cortes y pequeñas vendas para mostrarle su más reciente creación: un oso de felpa con ojos de botón desiguales, una oreja más arriba que la otra y un cuerpo irregular mucho más pequeño que su cabeza.

—¿Jugamos a cazar al oso? —propuso, con un brillo ligeramente maniático en sus ojos.

—No —replicó Hood, con una mirada fulminante—. No todo en la vida es un juego.

Y cerró la puerta una vez más, esperando que esta vez el mensaje le llegara con claridad y decidida a no volver a abrir si la cría insistía.

Habían pasado un par de semanas desde el incidente del palacio. Hood confiaba en que no vería a Goldilocks de nuevo, pero no habían pasado ni dos días desde que la dejara a la orilla del bosque cuando, regresando a su cabaña después de un arduo día de caza, se había encontrado con la niña, sentada en el escalón de su puerta, con los codos en las rodillas y el mentón en las manos. Tenía los ojos cerrados, pero no bien escuchó a Hood acercarse, los abrió y se incorporó de un salto.

—¡Bienvenida a casa! —le gritó, casi con demasiado entusiasmo, y del bolsillo de su delantal extrajo un ramo de flores apelmazadas—. ¡Las recogí para ti!

A Hood aquellas palabras le parecieron el eco de un pasado muy lejano, y su ligera aversión por Goldilocks se acrecentó notablemente.

—¿Qué haces aquí? —le preguntó, entre la confusión y la furia—. Te dije que no tenía lugar para albergarte...

—Ya lo sé —contestó Locks con una sonrisa radiante—. Me estoy quedando con un señor muy amable, a unas millas de aquí. ¿Lo conoces? Él dice que te conoce a ti.

A Hood aquello le había gustado todavía menos.

—Lo conozco —dijo, tratando de evitar mostrar que le hervía la sangre de rabia ante su sola mención—. Y la verdad, me importa un bledo si te quedas a vivir con él. Pero no me vengas a molestar.

—¡Oh, no! —replicó Locks mientras Hood pasaba a su lado—. Solamente quería darte...

Hood había pegado el primero de lo que serían varios portazos, a veces más de uno en el mismo día.

—¡Está bien! ¡Veo que estás cansada! —gritó Locks, a través de los postigos cerrados—. Te dejaré las flores aquí afuera. No olvides ponerlas en agua.

Al día siguiente, Hood había encontrado las flores resecas en el alféizar de la ventana. Había aplastado los pétalos y los había arrojado a la brisa. Aquello no sirvió para calmar su rabia.

Desde entonces, Goldilocks llamaba a la puerta de su cabaña prácticamente cada tarde. Hood había adoptado la precaución de quedarse en el bosque hasta más tarde de lo que era recomendable y de regresar a su casa con mucha lentitud, pero era inútil. Aún si llegaba cuando el sol se había ocultado en el horizonte, Locks estaba allí, con los bracitos en las caderas para recordarle que quedarse fuera hasta tan tarde no era bueno para su salud. El hosco silencio de Hood y hasta sus gritos ocasionales de que la dejara en paz hacían poco y nada para disuadirla de sus visitas.

Si le hubieran preguntado a Hood por qué sentía tanta animadversión por la niña, probablemente la cazadora les habría gritado que era asunto suyo y de nadie más y que era mejor que la dejaran en paz por su propio bien. Su segunda reacción habría sido decirles que la alegría y la despreocupación de la niña la irritaban sobremanera. Que ella también había sido pequeña alguna vez y había descubierto muy pronto que no todo eran risas y juegos en la vida.

Sabía exactamente de qué claro Locks había recogido las flores que le llevó. Lo sabía porque ella también las había recogido alguna vez. Antes de ser la cazadora, antes de ser Riding Hood, antes siquiera de ser Violette, ella había sido la criaturita indefensa que recogía flores en los claros. E incluso había estado orgullosa de su hazaña.

Bueno, lo había estado el tiempo que le llevó correr del claro hasta la orilla del lago donde su padre estaba despellejando los conejos que había cazado ese día.

—¡Mira, papá! —le había dicho, levantando el fragante y colorido ramo hacia él—. ¿No son hermosas?

Su padre la había mirado de reojo por un segundo antes de retomar su tarea.

—Eso no es comida.

Su padre era un hombre alto, de hombros anchos y nariz aguileña. En esa época, su barba y su cabello abundante todavía eran castaños, pero ya habían empezado a salirle algunas canas de un gris oscuro que se volverían más blancas con los años. La boca y el borde de los ojos ya tenían unas líneas profundas que lo hacían parecer mucho mayor de lo que era, y muchos años después, Hood se preguntaría de dónde salían esas líneas de expresión. Ella no recordaba haberlo visto riéndose nunca. Es más, no lo recordaba enojado, ni asustado ni de ningún otro humor que no fuera aquel silencio taciturno y cortante, un silencio que lo rodeaba como una muralla altísima de la que de vez en cuando se escapaban palabras, siempre pocas y tajantes.

Una muralla que la criaturita indefensa nunca pudo atravesar, pero contra la que se despellejaba los puños tratando de conseguir que la dejaran pasar.

—Claro que no —le había dicho, todavía con una sonrisa—. Son flores. Son para adornar la cabaña.

—Pero no se comen —insistió su padre—. Te dije que buscaras comida porque ya eres lo bastante mayorcita como para buscar tu parte, y en cambio, te fuiste por ahí a perder el tiempo.

Era lo más parecido que había recibido a una regañina en su corta vida. La criaturita indefensa había sentido como le ardían las mejillas de rabia. Se había aferrado a las flores con impotente testarudez.

—Pues a mí me parece que son muy lindas! —replicó, con todo el desafío que cabía en su boca pequeña—. ¡Aunque no se puedan comer!

Su padre no la retó por levantarle la voz, pero la criaturita debió saber que aquella falta de respeto no quedaría sin castigo.

El aroma de los conejos asados al fuego y generosamente condimentados le picaba en la nariz. El estómago le protestaba en dolorosos gruñidos y a la criaturita le parecía que el plato blanco, redondo y vacío delante de ella se difuminaba hasta invadirle la cara por completo.

—Tengo mucha hambre —se quejó, bajito.

—Ahí está lo que recogiste esta tarde —replicó su padre con frialdad—. Sírvete si quieres.

Como para burlarse de ella, las flores estaban en medio de la mesa, metidas en un vaso de agua apenas lo bastante profundo para ellas, tan rozagantes y bellas como lo habían estado cuando la criaturita las había arrancado de su sitio. La criaturita había sentido que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero a pesar de la debilidad que sentía, aún había conseguido reunir suficiente rabia como para replicar:

—Pero esas no son para comer.

—Así aprenderás —la retó su padre, hundiendo el cuchillo en la tierna carne del conejo—. No todo en la vida es un juego.

En el recuerdo de Hood, la criaturita había hecho algo para responder a esa injusticia. Había arrojado el vaso a la pared con fuerza suficiente para romperlo, o mejor aún, lo había empujado sobre la mesa para que las flores y el agua arruinaran el conejo que su padre se comía tan orondo para que él también pasara hambre esa noche. Se había levantado y había escapado a su habitación, encerrándose de un portazo contundente, y luego había huido por la ventana para no volver a ver a ese hombre cruel y frío nunca más en su vida. En el recuerdo de Hood, Hood hacía lo que hubiera querido hacer: gritarle, rebelarse, sacudirlo hasta que admitiera que en realidad la detestaba, porque esa simple verdad habría hecho todo más fácil para ella en los años que iban a seguir.

La criaturita indefensa, en la cruda realidad del pasado, no había hecho ninguna de esas cosas. Se había quedado sentada en su silla, con la mirada baja y las lágrimas de la más honda humillación rodándole por las mejillas.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top