Chapter 2

-- BATAS BACA--

Collegiate School, New York, USA – dua belas tahun yang lalu

Sejak lahir Rugby tinggal di New York, Amerika Serikat. Berbeda dengan semua sepupunya yang tinggal di Jakarta. Alasan orangtuanya menetap di sini karena tidak ingin terlibat dalam drama yang ada. Dari yang Rugby dengar keluarga ayahnya senang menciptakan drama yang memusingkan kepala. Itulah kenapa mereka menetap di sini. Ya, kurang lebih alasannya begitu. Dilahirkan di New York tidak serta merta membuat Rugby hanya menggunakan bahasa Inggris, tetapi dia mempelajari bahasa Indonesia dari orangtuanya. Kalau berada di rumah, mereka akan bicara menggunakan bahasa Indonesia.

Saat ini Rugby berdiri di depan sekolah SMA khusus laki-laki yang ditempati Edibel, kakaknya. Sambil mengedarkan pandangan mencari keberadaan Edibel, dia mengirim pesan teks untuk sang kakak agar cepat keluar dari gedung sekolah. Kakaknya tergabung dalam tim bola basket sekolah. Setiap dia pulang sekolah, kakaknya masih berlatih. Ibunya meminta Rugby datang mengantar vitamin yang sering dilupakan Edibel. Terkadang dia berharap menjadi anak tunggal daripada memiliki kembaran seperti Edibel yang tak henti-hentinya menyusahkan. Namun, ada untungnya dia datang ke sekolah Edibel yang diisi oleh murid laki-laki saja. Anggap saja cuci mata, soalnya di sekolahnya tidak ada yang menarik.

Rugby menghubungi nomor ponsel kakaknya. Tidak memerlukan waktu lama panggilannya langsung diangkat. "Kenapa, By?"

"Gue di depan sekolah lo. Kebiasaan banget nggak bawa vitamin. Jangan nyusahin gue terus dong!" dumel Rugby kesal.

"Gue udah minum vitamin punya Jason. Lo bawa pulang lagi aja."

"Gila lo! Gue udah jauh-jauh ke sini. Pokoknya lo harus ke depan dulu!"

"Nggak bisa, By. Gue mau latihan. Bye."

Edibel mematikan sambungan yang tengah berlangsung. Rugby mengepal tangannya kuat-kuat mengontrol emosi yang datang. Kakaknya sungguh keterlaluan. Dia akan mengadukan hal ini pada ibunya.

"Dasar monyet!"

Saat kekesalan menguasai, telinganya menangkap suara kekehan dari samping. Bahkan, dia mendengar kalimat yang keluar dari mulut itu.

"Kasihan dikatain monyet."

Rugby meneleng ke samping, memperhatikan laki-laki berwajah bule itu. Tunggu, kenapa bule itu mengerti yang dia bicarakan?

"Hah?"

"Monyet dalam bahasa Inggrisnya monkey, kan?"

Rugby melongo ketika laki-laki itu fasih bicara bahasa Indonesia, bahkan tidak ada logat kebarat-baratan seolah sudah lama menetap di Indonesia.

Laki-laki itu mengulurkan tangannya. Rugby melihat seragam yang dipakai persis seperti seragam milik Edibel. Ini pertama kalinya dia melihat laki-laki itu di sekolah ini. Tapi, murid di sekolah Edibel ratusan, jadi tidak mungkin dia menghafal wajahnya satu per satu.

"Namaku Gavin. Siapa nama kamu?"

Oke, Rugby semakin merasa aneh. Selama hidupnya di New York, dia tidak pernah bicara menggunakan bahasa Indonesia kecuali dengan kakak dan keluarganya, bahkan saat bicara dengan Tasya—teman dekat—yang notabene keturunan Indonesia juga tapi sudah menetap di New York sejak lahir sepertinya, jarang bicara menggunakan bahasa Indonesia. Lain cerita kalau menggosip ria mereka pasti menggunakannya.

"Rugby," jawabnya pelan.

"Rugby? Ejaannya R-U-G-B-Y seperti olahraga?"

Rugby mengangguk.

"Oke deh, Rugby. Omong-omong, tangan saya nggak disambut balik?"

"Aku nggak tau tangan kamu bersih dari kuman atau nggak. Entah bekas ngupil atau bekas ngapain. Jadi nggak perlu jabatan tangan," balas Rugby ketus.

Gavin terkekeh pelan, menarik uluran tangannya sambil memandangi Rugby. Bibirnya spontan menggumamkan kata 'cute' tapi, Rugby tak sedikitpun melihatnya. Perempuan itu malah sibuk mengamati ponsel berulang kali.

"Kamu nunggu siapa di sini? Pacar?"

"Bukan, nunggu Tuhan." Rugby paling malas meladeni orang baru. Meskipun tadi sempat terkaget-kaget mendengar Gavin bicara bahasa Indonesia, tapi laki-laki itu tidak terlihat menarik sama sekali.

Sesekali Rugby melirik ke samping, mendapati Gavin masih berdiri di sampingnya. Rugby mengamati Gavin dari ujung rambut sampai kaki. Struktur wajah sempurna itu memiliki lesung pipi di kedua sisi, senyum menawan, iris mata biru, dan ya... Rugby tidak bisa menjabarkan lagi karena Gavin seperti aktor Hollywood.

"Kenapa kamu lihatin aku terus? Ada yang aneh?" tanya Gavin, berhasil membuyarkan lamunan Rugby.

Rugby tersentak kaget. "Ah, nggak." Lalu, dia mengalihkan pandangannya melihat ponsel guna memastikan Edibel masih akan membalas pesannya. Sialnya, Edibel tidak membalas pesannya sama sekali. Dia tidak ingin menunggu lebih lama. Lebih baik dia menitipkan vitaminnya kepada laki-laki di sampingnya. "Oh, iya, gue mau titip sesuatu boleh?"

"Titip sesuatu?" ulang Gavin.

"Iya, titip sesuatu buat kakak gue." Rugby menggamit tangan Gavin, lalu meletakkan pegangan paper bag di sela telapak tangannya. "Gue nggak tau lo kenal kakak gue atau nggak, tapi gue mau lo kasih ini untuk kakak gue. Namanya Edibel Quill Hadijaya."

"Edibel? Saya sekelas sama Edibel."

"Serius?"

"Iya, serius."

"Thank God!" Rugby tersenyum senang karena akhirnya ada manusia yang mengenal kakaknya yang sok famous itu. "Kalo gitu tolong kasih buat Edibel ya. Thank you banget nih! Gue mau pulang sekarang. See you!"

Belum sempat melangkah, Gavin menahan pergelangan tangan Rugby hingga menoleh padanya. Rugby menaikkan satu alisnya. "Kenapa?"

"Berhubung saya bantu kamu, boleh saya minta nomor ponsel kamu?" tanya Gavin.

Rugby melongo. Sungguh, laki-laki itu meminta nomor ponselnya? Ada banyak laki-laki yang minta nomor ponselnya di kala dia sedang jalan sendiri atau jalan bersama teman-temannya. Tapi, kali ini terasa aneh. Untuk menolak laki-laki itu, dia berkata, "Maaf ya, aku udah punya pacar. Bye."

🌹 🌹 🌹

Jakarta, Indonesia - Saat ini.

Mata terpejam, tubuh terbaring di sofa dengan satu tangan menutupi mata menghindari cahaya terang lampu kristal gantung. Gavin terbayang-bayang wajah sedih Rugby. Perempuan itu mengabaikan panggilannya dan berlari pergi. Dia tidak sempat mengejar karena Zidane memintanya membiarkan Rugby sendirian.

Ya, Tuhan... hatinya seperti ditusuk berulang kali melihat Rugby menahan air mata. Dia jarang melihat Rugby menangis apalagi sampai menunjukkan wajah terguncang seperti itu. Gavin pikir dengan bertemu Rugby hatinya akan baik-baik saja, tapi nyatanya dia salah.

Di tengah kekhawatiran tentang Rugby tiba-tiba ponselnya berdering. Gavin meraih ponselnya, berharap Rugby menghubunginya. Namun, yang didapat bukanlah Rugby melainkan Edibel. Kening Gavin berkerut setelah melihat nama itu muncul di layar ponsel. Ada apa? Begitu pikirnya. Sebab, Edibel tidak pernah menghubunginya sejak dia berpisah dengan Rugby.

Untuk mengurangi tebak-tebakan tak jelas Gavin mengangkat panggilannya. "Halo?"

"Halo, Gav. Ini gue Edibel. Nomor gue belum dihapus, kan? Gue mau nanyain Rugby. Dia lagi sama lo nggak?" tanya Edibel di seberang sana dengan nada khawatir.

"Rugby nggak sama gue. Setelah ngobrol sama gue tadi dia turun ke bawah. Kenapa, Ed?"

"Aduh... itu anak ilang, Gav. Dia tiba-tiba batalin pertunangan melalui sms ke pacarnya. Terus ditelepon hapenya nggak aktif. Dia belum balik sejak tadi siang. Makanya gue pikir dia kabur sama lo," jelas Edibel.

Gavin mendadak cemas. Ke mana perginya Rugby? Dia pikir perempuan itu sudah resmi menjadi tunangan orang lain, tapi dugaannya meleset.

"Udah coba tanya ke teman-temannya?" tanya Gavin mencoba tenang.

"Udah, tapi nggak ada yang tau. Mereka bilang udah hubungin Rugby tapi nggak ada yang dibalas satu pun," jawab Edibel. Ada embusan napas tak tenang yang keluar dari mulutnya. "Ke mana ya perginya Rugby? Lo ngobrolin apa sih sama dia? Kok mendadak batalin pertunangannya? Lo ajak balikan?"

Boro-boro ngajak balikan. Rugby saja tidak mau mendengar penjelasannya. Perempuan itu mencak-mencak tanpa henti.

"Gue cuma—"

Edibel menyela kalimat Gavin yang belum sempat diselesaikan. "Maaf ya gue sela soalnya disuruh cari keluar sama bokap. Nanti kita bahas lagi. Tolong tanyain sama sepupu lo ya siapa tahu ketemu Rugby. Nanti tolong kabarin gue. Thank you sebelumnya, Gav."

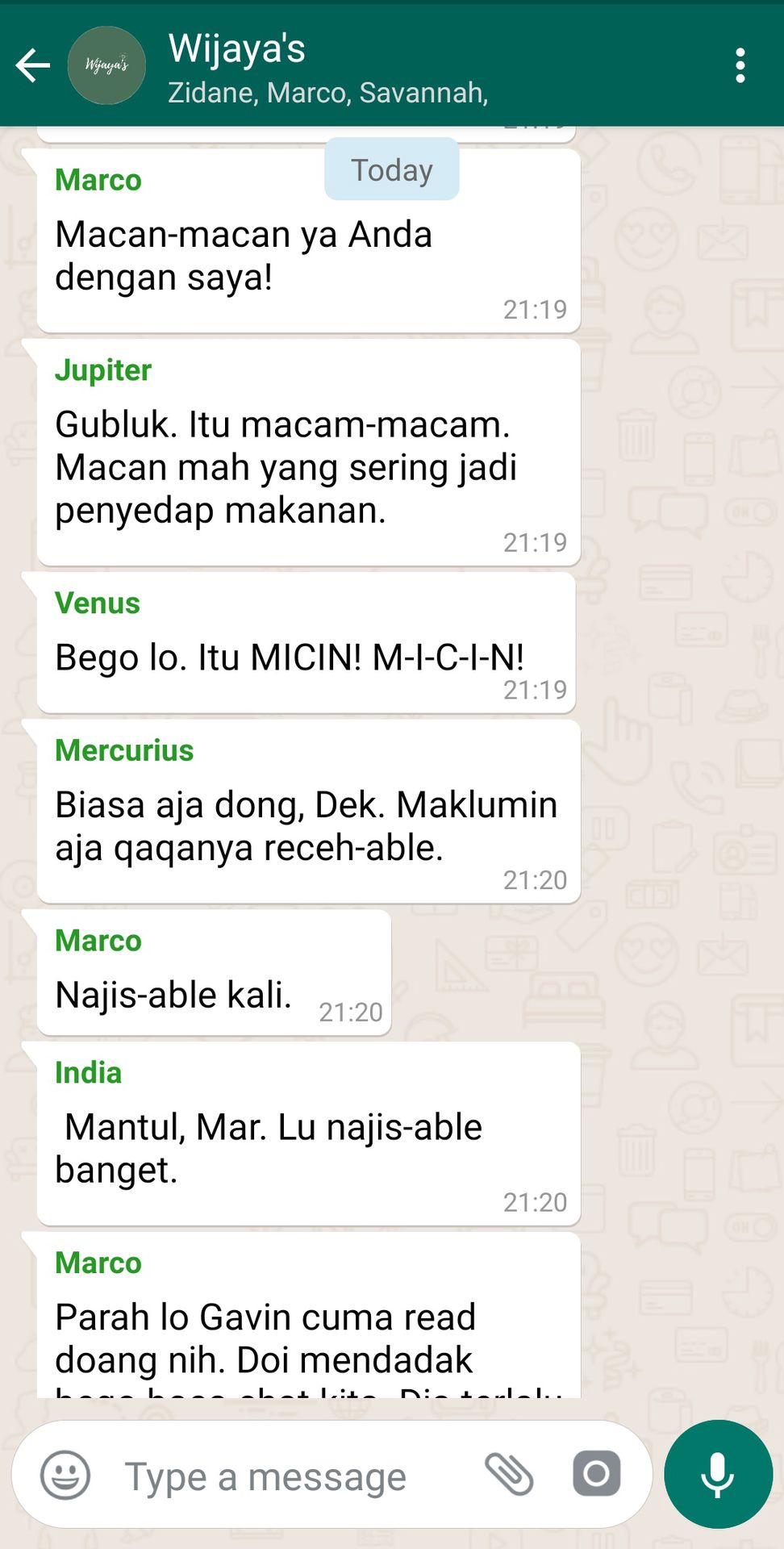

Setelah Gavin mengatakan oke panggilan mereka berakhir. Secepat mungkin Gavin mengirim pesan ke dalam grup keluarganya yang diisi para sepupu yang mulutnya seperti Marco dan Zidane. Baru beberapa menit, dia sudah mengembuskan napas ketika membaca percakapan grup WhatsApp keluarganya. Ya, Tuhan... kenapa ada saja kelakuan mereka di saat genting begini?

"Halo?"

"Gav, kayaknya tadi waktu gue mampir ke Snack and Go lihat Rugby dijemput temannya," ucap Yudo tanpa basa-basi.

"Teman yang mana? Perempuan? Ciri-cirinya?"

"Mukanya cantik banget. Rambutnya hitam legam, hidungnya mancung, dagunya terbelah, terus badannya langsing. Di mobil ada satu perempuan lagi, tapi nggak terlalu jelas."

Mendengar ciri-ciri yang disebutkan Gavin langsung tahu siapa perempuan itu. "Oke, gue udah tahu. Thank you infonya, Yud. Gue matiin ya."

Gavin mematikan telepon. Setelah itu dia menekan huruf S, lalu diikuti dengan lima huruf selanjutnya. Satu nama ini sahabat baik Rugby dan tentunya dia tahu hanya perempuan itu yang bisa menampung Rugby saat sedih.

Shanen.

🌹 🌹 🌹

Jangan lupa vote dan komen semuanya😘🤗❤

Follow IG: anothermissjo

Bonus chat unfaedah klan Wijaya :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top