34 Skin-to-Skin

🌟

HANGOVER #1 - THE HAZARDOUS NIGHT

Chapter 34 Skin-to-skin

🌟

Aku terhenyak dan seketika menolak dokter McFord di dada. Bumi mulai menggeliat resah dalam tidurnya. Masih dalam jarak intim, dokter McFord tersenyum lelah, menyerahkan Bumi padaku kemudian mencium ubun-ubunnya.

"Tidur kamu. Thanks for worrying about me."

Tu... tunggu. Tadi dia mau berbuat apa padaku? Kami mau melakukan apa?

Petasan seakan meledak beruntun di dadaku dan aku masih mematung, sampai dokter McFord membentangkan selimut besar yang biasa dipakainya tidur di depan TV. Kadang, tidur berdua Garda depan TV dalam satu selimut. Ini nggak lucu tapi entah mengapa aku cemburu.

Oh iya.

"Dokter bisa pake kamar tamu. Garda udah pulang."

Gerakan tangannya berhenti, dengan alis terangkat sebelah.

"Ringgarda pulang?"

Aku mengangguk cepat. "Iya. Jam setengah 12 tadi, Dok. Buru-buru banget pulangnya."

Bumi sudah meronta mencari susu, maka aku segera masuk kamar mengunci pintu. Sambil tiduran dan menyusui, kusempatkan mengutik ponsel, membuka pesan-pesan baru yang kebanyakan hanya dari grup sekolah dan kuliah angkatanku.

Apa dia belum sampai juga?

Di mana janjinya untuk segera mengabari aku?

***

Sudah jadi ritual sehari-hari Bumi untuk menyusu di pagi hari sebelum aku berangkat kuliah, meninggalkannya untuk 8-9 jam ke depan. Kegiatan menyusui ini selalu kelabakan disambi dengan sarapan, atau membolak-balik modul baik modul fisik ataupun softcopy di smartphone. Rintangan sebagai ibu rangkap mahasiswa adalah harus bisa multitasking seperti ini.

Mungkin karena itulah Bumi terlihat lesu pagi ini. Karena Mamanya selalu sibuk sendiri bahkan saat berduaan, bukannya fokus pada si kecil untuk mempererat bonding. Aku hanya menghela napas panjang ketika Bumi sendiri yang menyudahi sesi minum pagi ini, padahal biasanya aku yang kewalahan karena Bumi tidak mau dilepas.

Setelah Mbak Sari datang, aku bergegas menguncir rambut yang belum disisir dengan benar. Biarlah, nanti kuncir di mobil.

"Mbak, titip Bumi ya. Tolong diminumin ASIP dulu, tadi cuma minum dikit." Aku meminta sambil setengah berlari mengambil cooler bag di dapur.

Di depan rumah aku masih sibuk memakai kaus kaki dan sepatu. Di rumah seberang dokter McFord baru saja keluar dan tidak seperti biasanya yang berkemeja khas Fakultas Kedokteran, hari ini dia memakai setelan jas formal. Necis sekali. Aku benci mengakuinya tapi dia memang paling sehati dengan warna biru: warna matanya.

Dia tersenyum dan melambai sekilas, memberi gestur padaku untuk bergegas.

Sampai di mobil, aku masih mengatur napas yang berantakan dan dokter McFord di sebelahku mulai menyalakan mesin mobil.

"Easy, Mel. I will never leave you behind."

Aku mendengkus hiperbolis, sambil serampangan melepas kuncir rambut dan menyisir juga asal-asalan dengan jari.

"Dosennya mah easy lah. Saya yang 10 menit lagi praktikum. Udah Dok, buruan cus!" titahku, berasa punya sopir pribadi.

Dia menderai tertawa ringan seiring berputarnya roda mobil. Selesai menguncir rambut, aku masih belum bisa berkedip mengagumi sosoknya dalam jas biru gelap. Entah dia lebih cocok dengan snelli atau jas formal, aku tidak bisa memilih. Untuk apa pula memilih, toh dia orang yang sama?

"Ngeliatin apa?"

Setelah Prius keluar menuju jalan utama, dia baru sadar aku memerhatikannya.

"Dokter ngapain pake jas?"

"Kenapa?" Dia memberi lirikan nakal. "Ganteng ya?"

Hilih imprit. Aku mendelik lebar. "ORA MUNGKIN."

"Psychologically said, orang yang mati-matian menunjukkan penolakan dan ingin penolakannya diakui, sebenarnya adalah orang yang terlalu prestisius untuk mengaku bahwa jauh di dalam hatinya dia sudah menerima,"

Hah?

Aku mengerjap dungu. Dengan kata lain menurutnya aku terlalu gengsi untuk mengakui kegantengannya, gitu?

"Serah Dokter dah." Aku melengos gerah. Serah dah, orang ganteng mah bebas.

"Hari ini aku jadi salah satu keynote speaker di seminar Karya Ilmiah Remaja untuk anak SMU se-Malang." Iris biru itu melirikku lagi ketika tangannya memindah perseneling. "Doain ya. Aku belum pernah jadi keynote speaker, so yeah, I'm nervous. A bit. This is gonna be my first."

"Aamiin." Aku meraup wajah ceria. "Kalo Dokter nervous, ingat saya aja."

Dokter menoleh padaku saat mobil berhenti karena traffic light. "Ingat kamu justru bikin aku nervous."

Aku tertawa sumbang. "Masih pagi sudah cheesy."

"The thing is, you're still into me no matter how cheesy I am. True, Melati yang paling cantik se-FK?"

Bah!

"Wait. Wait!" Aku menyipit sarkastik. "It is a trap! Kalo saya mati-matian nggak setuju dengan statement barusan, Dokter akan bilang saya denial. Kalo saya cuekin, Dokter akan menganggap saya setuju. Semua pilihan nggak enak di saya!"

Kemudian, senyumnya mendekat padaku. Mengaitkan tatapan birunya denganku, kali ini tanpa ada kilatan tengil sama sekali.

"Smart girl. Either way, you don't have to say it out loud but the truth is pretty clear: you're fall for me, Melati."

Tin! Tin!

Jerit klakson dari belakang menyentak dokter McFord dan dia sontak membenahi duduknya. Mobil segera meluncur ke jalan utama kampus. Aku termangu di kaca riben di sampingku, memandang pohong-pohon yang berjalan semu, menata kembali debar jantung yang dia buat kocar-kacir.

***

Sandra makin sibuk dengan kegiatan bandnya yang sebentar lagi diminta tampil mengisi di festival ulang tahun kota Malang. Bukan hanya itu, ternyata dia juga salah satu panitia. Walaupun bukan panitia inti, tetapi cukup membuatnya riwa-riwi mengingat festival setahun sekali itu diadakan besar-besaran 7 hari berturut-turut.

Kadang, terbesit iri di benakku melihat Elia, Sandra, para cowok Sora Aoi. Mereka bisa ikut kegiatan ini-ono, mengembangkan diri dengan ikut UKM, BSO, himpunan, BEM... eh, semester 3 belum bisa ikut BEM sih. Tapi intinya, mereka masih sempat mengasah soft skill mengikuti organisasi kemahasiswaan non-akademik seperti itu. Bukan seperti aku yang setiap jam istirahat justru meminjam ruang kerja dosenku untuk pumping ASI.

Bukan pula setiap jam istirahat. Di waktu peralihan antar sesi kuliah pun aku tetap harus teratur pumping. Dalam satu hari, aku menyambangi ruang koordinator riset ini sedikitnya 3 kali. Kadang lebih, kalau memang butuh pumping tambahan. Di rumah pun aku tetap harus pumping teratur, di samping menyusui Bumi langsung.

Karena, prinsip ASI adalah on demand, alias sesuai permintaan. Semakin sering di keluarkan, semakin meningkat pula produksinya. Terlewat satu sesi menyusui atau pumping saja dapat berefek domino di sesi-sesi selanjutnya. Produksi ASI jelas menurun.

Pernah suatu hari aku mengeluh lelah, ingin menyerah dengan tetek bengek perASIan ini dan memberi sufor (susu formula) untuk Bumi. Ujug-ujug dokter McFord yang sewot katanya sufor tidak dianjurkan lah, tidak lebih baik lah, lebih ribet lah, dan yang paling penting LEBIH MAHAL. Karena ASI itu gratis, sementara sufor jelas ratusan ribu.

Mendengar kata 'mahal' aku langsung menciut. Aku yang beli deterjen saja harus menunggu promo JSM (Jumat-Sabtu-Minggu) di minimart, tidak yakin uang bulananku cukup untuk beli sufor. Kecuali mungkin kalau Mbak Sari diberhentikan. Tapi kalau Mbak Sari keluar, siapa yang menjaga anakku?

Issshhh... ish!

Aku menjambaki rambut. Masa penyesalanku sudah selesai. Seharusnya aku fokus menata masa depan, bukan meratapi semuanya dari awal lagi. Takdirku yang tidak semulus mahasiswa biasa, Tuhan pasti punya rencana lain untukku. Aku sudah berjanji untuk tidak mundur.

Janji adalah janji walau kepada diri sendiri.

What's done is done.

Daripada berpikir macam-macam lagi, segera kutuntaskan sesi pumping ini. Masih ada sisa waktu yang bisa kugunakan untuk sholat dan makan siang. Sholatnya, lagi-lagi aku akan menumpang di ruangan ini. Lumayan daripada jauh-jauh jalan ke mushola.

Tepat setelah aku membuka pintu untuk keluar, Mbak Jihan menyapaku, mengangsurkan sebuah kotak karton putih.

"Ini, Dek. Buat kamu. Kalo mau makan di dalem aja lagi nggak papa."

Aku menerima dengan satu tangan. "Apa ini, Mbak?"

"Ada yang disertasi hari ini. Ini jatahnya dokter McFord tapi orangnya pesen suruh kasihkan kamu. Katanya dia sudah dapet makan dari seminar."

Aku mengangguk-angguk. Nyaman bener ya jadi itu orang. Dapet jatah makan dari timur tenggara selatan barat daya. Sampai kelebihannya bisa disedekahkan untuk mahasiswa fakir seperti aku.

Alhamdulillah deh, bisa lebih hemat. Sering-sering ya, Dokterku sayang.

Kotakan berisi nasi padang rendang itu segera kulahap dan hampir habis separuh, ketika ponselku bergetar. Segera kusambar.

Garda

udah makan siang? Aku di bawah

Hish, orang ini!

Satu minggu dia hilang dari rumahku, setiap hari kukirimi pesan, dibaca pun tidak. Sekarang sebebas udelnya dia bertanya aku sudah makan siang atau belum tanpa mau repot membalas 10 pesanku yang dia telantarkan seminggu ini.

Diapain enaknya Tuan Bajak Laut satu ini?

***

Cafetaria FK sudah sepi karena menjelang jam masuk. Padahal seharusnya aku juga masuk, bersiap dengan instrumen untuk skills lab bandage dan mittela. Alih-alih di kelas, aku malah duduk berhadapan dengan cowok berkacamata legam yang sangat kontras dengan kulit seputih kapasnya.

Dia masih asyik menyesap kuah bakso, sendok demi sendok. Sesekali menjilati bibirnya yang berminyak dan mengipasi wajah karena gerah. Jadi apa nih, aku ke sini cuma diminta memelototi cowok manis makan bakso pedas?

"Aku nungguin kamu kirim nomer rekening."

Kalimat itu memaksaku melipat tangan di dada, dan menubruk punggung di dinding. Jemu.

"Aku kirimin kamu chat sepuluh biji nggak satupun kamu read, Gar."

Dia berhenti mengunyah dan menengadah.

"Sampe sepuluh? Serius? Kok nggak masuk ya? Kamu kirim ke nomer iklan spam no sex and sara kali."

"Hish!" Pinter memang dia ini kalau disuruh bikin orang naik pitam. "Terserah."

"Beneran, Mpus, nggak masuk. Kamu kirimnya ke mana? Nomerku yang baru apa lama?"

"Yang baru lah!"

"Nah tuh salah kirim. Udah mati yang itu, hapus aja. Nomerku tetep yang lama."

Aku hanya bisa melongo. Entah kenapa aku merasa dibodoh-dungukan di sini. Aku mencemaskan dia seminggu, mengirimi pesan-pesan yang sudah pasti tidak akan dibaca, dan sekarang dengan santainya dia menggigiti kerupuk bakso sambil berkata bahwa aku yang salah kirim. Jenius sekali bukan.

"Ya pikir aja sendiri, Gar. Siapa yang kemaren janji mau segera hubungi aku? Dan mana buktinya kamu pernah berusaha menghubungi aku? Aku salah kirim, iya, baik. Maaf aku yang salah. Karena nggak ada yang menjelaskan ke aku kalo nomer itu sudah mati."

"Melati."

"Aku harus masuk."

"Wait." Dia menahan lenganku yang hendak beranjak. "Maaf. Bukan salahmu, maaf. Aku memang belum sempat menghubungi kamu. Dan makasiiih banget... seriously, I had no idea you were that worried about me."

Aku melipat tangan lagi. Hilang minat dengan apapun yang akan diucapkan lelaki ini nanti.

"Eh iya." Tiba-tiba dia mengangsurkan smartphone padaku. "Nomer rekening. Cepetan. Katanya harus masuk?"

Segera kuketik nomor rekeningku yang sudah kuhapal di luar kepala dan mengembalikan gawai itu. Kemudian jemarinya memenceti layar, diikuti terkembangnya senyum lebar.

"Udah. Ntar cek ya."

Aku mengangguk. "Kamu transfer berapa?"

"Lima. Cukup kan?"

"Kebanyakan, njir!" Aku menepuk meja gemas. "Nggak sampe tiga ratus, ngapain transfer lima ratus?!"

"Lima ratus?" Dia menggaruk pelipis dengan telunjuk. "Lima ratus ribu maksud kamu? Tadi aku ngetik nolnya enam, sih."

WHAT THE--

"Garda!"

"Yes I am, Milady?"

"Lima juta?! Kamu kira aku apa?! Mana rekening kamu?!"

"Gak inget."

"Buka e-Banking-nya!"

"Udah log out."

"Log in lagi!"

"Paketan aku abis."

"Sini aku tether!"

"Bukannya kamu harus masuk?"

"ARGH! RINGGA-"

Amukanku diinterupsi oleh telunjuknya yang dijejalkan ke bibirku.

"Diliatin orang, Mpus," bisiknya.

Aku menoleh kanan-kiri. Beberapa orang yang tersisa memang memerhatikan kami karena tanpa sadar volume suaraku meningkat terjal. Tak peduli dengan semua itu, mataku menyambar sultan songong di hadapanku lagi.

"Memang aku lebihin. Weekend ini kita pake beli box bayi, gimana? Oke? Oke dong!" Sementara dia nyengir selebar kuda, aku membenamkan wajah di telapak tangan. "Udah pilih mau box yang gimana?"

Aku melirik dari sela jemari. Box bayi, semahal-mahalnya yang ada di Malang, harganya tidak lebih dari 4 juta. Paling tidak itu hasil surveyku dari internet. Kalau pun memang ada yang lebih mahal, sudah pasti tidak akan kubeli.

Garda menutup makan siangnya dengan sedotan terakhir dari segelas es tehnya. Dia berkeringat karena pedas bakso, menghapus butir-butir bening di pelipisnya dengan tisu, tanpa melepas kacamata hitamnya.

Bukannya itu malah menyusahkan? Buat apa kacamata hitam di dalam ruangan kalau dia sudah memakai eyepatch?

Terlalu malas untuk menyuarakan izin, aku langsung mencatut bridge kacamata di pangkal hidungnya-

Astaga.

Sontak kubekap mulut rapat, menyebabkan kacamata terjatuh. Garda merapatkan kembali lensa hitamnya dan senyumnya pudar total. Rasa bersalah karena tindakan lancangku kini menggerogoti hatiku.

"Jangan, Mel."

Aku membeku. Menunduk. Hujan tanya kembali merundung benakku setelah melihat sendiri lingkar memar yang membiru di mata kanan pria ini: satu-satunya mata yang masih berfungsi.

"Maaf," Suaraku tersekat di tenggorokan. "Maaf."

Garda tidak menjawab. Kuberanikan diri untuk menatapnya lagi.

"Kenapa--"

"I don't want to talk about it."

Dengan satu kalimat tegas itu, dan senyum dingin itu, aku semakin yakin ada yang tidak benar dalam hidup orang ini. Entah ada yang tidak benar...

... atau justru tidak ada yang benar.

***

Blok muskuloskeletal sudah mencapai akhirnya di sub bahasan fraktur dan dislokasi. Tetapi dalam ujian post tutorial, semua kemungkinan soal bisa terjadi. Ujian post tutorial ini mirip dengan ulangan harian sewaktu di bangku sekolah: setiap selesai memelajari satu bab, ada ulangan harian.

Sama, di bangku perkuliahan preklinik medis, kami mendapat "ulangan harian". Hanya saja tidak seenak di sekolah, soal "ulangan harian" kami tidak terbatas di satu bab: meluber ke bab-bab lain, bahkan yang belum kami pelajari. Jadi pada intinya para dokter-dosen itu berharap kami-mahasiswa bau formalin ini-menyerap seluruh ilmu valid medis dari A-Z demi menjawab 20 soal ujian post tutorial.

Mam. Pus. Mamam pupus.

Sudah satu tahun aku terjun di dunia preklinik, masih saja degdegserr setiap dokter pembina kami berkata, "Post test-nya hari A, ya."

Kalau sudah begitu, malam sebelum hari A, aku akan terjada sampai jam 1 pagi demi menjejali setiap kerut otakku dengan poin penting apapun yang masih muat. Berhubung sekarang ada Bumi, aku sudah tidak asing dengan yang namanya bergadang. Makanan sehari-hari.

Bergadang pun, sebagai ibu, tanganku tetap melipati baju-baju mungil Bumi, dengan mataku menyusuri catatan osteomyelitis. Karena Bumi sudah malas menyusu, kubiarkan dia di bouncer menonton lullaby di televisi. Entah kenapa dia belum mau tidur padahal sudah jam 11 malam. Biasanya dia tidur antara jam 8-9.

Aku masih kepikiran karena sore tadi sebelum pulang, Mbak Sari mengeluh tentang Bumi yang rewel dan tidak mau minum ASI. Kalau besok masih begini, akan kubawa anakku ke dokter Gina, dokter anaknya Bumi. Semoga bukan masalah serius.

"Ih si gembrot udah pingsan."

Mendengar celetuk Elia, aku meletakkan celana mungil yang tengah kulipat dan menengok ke bouncer. Benar, dia sudah pulas. Sebaiknya kupindahkan ke kamar.

Saat kudekap bayi kecilku, saraf kulitku merasakan hawa yang tidak biasa. Batal masuk ke kamar, aku duduk lagi di sofa.

"Li, tolong ambilin termometer."

Membaca kalut di wajahku, Elia beranjak mengambil alat yang kuminta dan menyelipkannya di ketiak Bumi. Aku menciumi pipi besarnya, mengguncang tubuhnya, tetapi dia hanya bergeming.

Tidak bereaksi. Diam.

Alarm termometer menjerit dan segera kucabut alat pengukur suhu itu. Melihat angkanya, semua ilmu muskuloskeletal-ku gugur. Jantungku melorot ke tanah.

Empat puluh derajat.

***

Lagi, dengan seenak jidat aku membangunkan dokter di seberang rumah yang baru saja memejamkan mata setelah praktik malam. Aku tak punya waktu untuk merasa tidak enak hati demi kesehatan putraku.

Maaf, Dok, tapi kesembuhan Bumi jauh lebih urgent daripada tidurmu.

"Kita bangunkan dia dulu. Siapkan kompres air hangat, Mel."

Tanpa bantahan aku mematuhi perintahnya, sementara dr. McFord menghubungi dr. Gina untuk konsultasi darurat jarak jauh. Segera setelah semangkuk air hangat siap, aku menyeka tubuh anakku sesuai arahan dokter McFord. Bumi terbangun dan mulai merintih tertahan karena nyeri demam.

Cepat-cepat kupakaikan baju lagi sebelum dia menggigil dan aku tidak bisa mengendalikan panik. Sebuah tepuk hangat jatuh di kepalaku dan sontak aku berjengit. Minyak telon terjatuh dari tanganku dan tumpah di karpet.

"Mel, pertolongan pertama anak demam adalah orang tuanya jangan panik." Dokter McFord menunjukkan senyum tenangnya di tengah histeriaku. "Aku keluar dulu cari obatnya. Kamu coba susui lagi, sambil makan dan banyak minum, jangan sampai sakit juga."

Aku hanya mengangguk, tertunduk mendekap Bumi. Tungkainya... ya Allah, panas sekali, menjejaki perutku. Meronta gila saat kuselipkan lagi termometer di ketiaknya.

Dokter McFord segera pergi. Entah karena dia adalah dokter yang selalu dituntut untuk berkepala dingin, atau karena dia bukan orang tua Bumi, pria itu tidak akan mengerti kekhawatiranku.

Aku yang mengandung Bumi.

Aku yang melahirkan Bumi.

Aku yang menyusui dan terjaga sepanjang malam demi Bumi.

Aku ibunya... dan tidak satupun yang benar-benar memahami perasaanku saat ini.

***

"Li, udah tinggal aja."

Senyum kupaksakan ketika Elia melirikku dari balik layar laptopnya. Dia berdalih sedang seru-serunya nonton serial Marvel Black Panther, padahal jelas-jelas mulutnya sudah menguap sepuluh kali. Dia hanya tidak mau aku bergadang dan repot sendirian.

"Duh nanggung, Mel, 20 menit lagi." Pandangnya kembali pada laptop.

"Bener lho, ya, 20 menit lagi kamu tidur." Aku mewanti-wanti tegas. "Besok kamu kuliah jam 7. Aku nggak mau kamu telat gara-gara aku."

"Halah, kuliah biasa kok. Tidur di belakang juga bisa," Dia mengibas dengan entengnya. "Lagian kan kamu yang post test jam 7. Habis Mas Luke dateng kamu deh yang tidur, Bumi biar sama aku. Ada Mas Luke juga kan."

Setelah satu desah panjang, aku melirih, "Nggak bisa tidur," dan mengeratkan dekap dengan Bumi.

Persetan dengan post test. Anakku demam, anakku lemas, anakku tidak mau menyusu... semuanya salahku. Salahku, mengabaikan tanda 'protes'nya sejak pagi. Seandainya aku lebih peka... Seandainya aku lebih perhatian...

Seandainya aku ibu yang baik... tapi aku bukan.

Lagi, Bumi menjauh dari dadaku, yang semakin sesak karena bendungan ASI dan penolakan.

Aku ditolak oleh anakku.

Kamu tidak tahu bagaimana penolakan dapat meremukkan tulangmu sampai jadi abu. Sampai, darah dagingmu sendiri yang menolakmu.

"Uhhh... uaaa--"

Kepalaku mulai berkedut. Lagi. Setiap Bumi merengek, selalu saja. Pasti. Sebuah pasak runcing menancap di pelipis kanan, menembus pelipis kiri. Aku ingin mati.

Pandangku semakin berkabut ketika ada yang mengambil Bumi dari pangkuanku. Elia menimang Bumi yang tidak mereda sedikitpun.

"Kalo kamu nggak bisa tidur, nggak papa. Seenggaknya selonjoran kek, rebahan kek, jangan malah panik trus ikut sakit. Udah tiduran aja, Bumi sama aku. Aku coba minumin ASIP."

Kesal. Sungguh.

Elia juga tidak akan paham karena bagaimana pun Bumi bukan anaknya. Tetapi yang paling menyebalkan adalah tubuhku yang enggan bersahabat, berkunang-kunang, dan terhuyung merebahkan kepala di selusur sofa. Aku memang butuh istirahat seperti kata Dokter dan Elia.

Selemah inilah aku.

Aku memejam, menindih mata dengan satu lengan, berusaha mengendalikan arus tegang dalam darah. Hanya terdengar sesekali suara Elia, tumpang-tindih dengan isak tangis Bumi.

"Pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum...? Minum apa?"

"Minum topi miring? Gak boleh, Bum. Haaaram! Mamah tau sendiri!"

"Minum suuusu. Yok minum ASU sama Kakak. Kakak minum Air Susu Ultra, Bumi minum Air Susu Ummi. Ayo Bumi dulu ya. Bismillahirrahmannirrahim."

"Waduh lha mbok sepak'i. Yowes, yowes ora sido. (Waduh kok kamu tendangin. Ya udah nggak jadi) Nggak mik cucu deh."

Sepertinya Elia juga gagal. Aku tak bisa mengangkat lengan dari mata.

"Maen aja yok. Ciluuuk... ciluuuk... bala bala bala!"

Sesaat terdengar tawa di antara sedu sedan Bumi. Elia meneruskan cilukba-nya dengan semangat. Paling tidak tawa Bumi lebih nyaman untuk telingaku daripada tangisnya.

Ketika terdengar deru mesin mobil dari luar, sontak aku menegak dan segera membuka pintu. Dokter McFord datang bersama satu keresek kecil dan satu keresek sedang. Keresek yang sedang diberikan pada Elia, ditukar dengan Bumi. Aku diajak untuk masuk ke kamar.

"Terakhir berapa suhunya?" tanyanya, sambil mencuci tangan di wastafel kamar mandi.

"Masih 39,8."

"Sudah mau minum?"

Aku mengangguk. "Dikit," lirihku lemah.

Setelah mengeringkan tangan, segera dia berjongkok di sebelah Bumi yang dibaringkan di pinggir ranjang. Dia memiringkan Bumi, tetapi berhenti sejenak untuk berpikir. Ada ragu di wajahnya. Beberapa detik kemudian dia menengadah padaku.

"Kamu atau adikmu pernah konvulsi?"

"Uh..." Aku meremas jemari, mencoba mengingat. "Seingat saya nggak, Dok. InsyaAllah. Papa dan Mama juga nggak."

"That's good, then."

Dia tersenyum, masih tenang, mengambil sebotol obat oral drop dari keresek. Keresek itu diserahkan padaku, sementara Bumi kini didekapnya sambil memutar segel botol. Setelah menakar dengan pipet, ujung pipet ditempelkan ke bibir kuncup Bumi. Perlahan, diselipkan benda plastik itu masuk ke mulutnya.

"Good boy."

Dokter McFord mencium keningnya setelah dipastikan Bumi menelan analgesik dan antipiretik itu. Udara lega mengaliri paru-paruku karena Bumi begitu menurut, patuh dalam dekap dokter McFord.

Aku mengintip isi keresek untuk mencari tahu obat apalagi yang ada di situ, yang diresepkan dokter Gina. Sambil mengangakan mulut, aku mengeluarkan satu sediaan obat berbentuk tube dengan ujung lubang runcing.

Mataku terbelalak. "Suppositoria?!"

"Iya, seharusnya." Dia terkekeh pelan, saling menggesek hidung dengan Bumi yang tertawa kegelian. "Kata Gina reaksinya lebih cepat meminimalisir kemungkinan konvulsi. But I personally can't really agree with that. Dan karena Bumi masih kecil, aku khawatir akibatnya trauma. Lagian Bumi pinter banget kok, nggak mau minum susu tapi masih bisa minum obat oral."

Suppositoria adalah sediaan obat berbentuk peluru padat, atau tube berisi gel, yang pemberiannya dimasukkan lewat lubang anus. Membayangkannya saja aku tidak suka, apalagi harus melihat dokter McFord melakukan itu pada Bumi. Diam-diam, aku bersyukur mengetahui pria ini memikirkan efek jangka panjang tindakannya untuk anakku.

"Oke, Dok." Aku mengembus semangat, menyingsingkan lengan piyama dan mengulurkan tangan. "Saya susuin lagi. Dokter istirahat aja di kamar tamu. Kalo ada apa-apa jangan kapok saya gedor-gedor."

Bumi diserahkan lagi padaku sambil nyengir. "Monggo. Kamu minta aku stand by di kamar ini juga boleh."

Yee, kesenengan dia dong nonton aku buka-buka baju.

Anehnya, saat Bumi dipindah padaku, dia mulai merengek kesal lagi. Karena penasaran, dr. McFord mengambil Bumi kembali, dan bocah itu anteng seperti biasa. Jemari pendeknya meremas-remas dagu dr. McFord diiringi cekikik bernada genit.

Sepasang alis dokter McFord terangkat. "Kayaknya Bumi lebih milih aku, Mel."

Yassalam, aku emaknya dan aku kalah!

Aku angkat tangan. Mengibarkan bendera putih. Menyerah.

Sekarepmu, Bum!

***

Tidak berminat belajar, tidak berminat melipati pakaian, dan tidak pula bisa tidur. Aku hanya terlentang di karpet menonton kawanan bison menjelajah hutan di saluran National Geographic. Sambil makan martabak yang dibeli dokter McFord. Panas anakku sampai 40°, sempat-sempatnya dia memesan martabak, keliling mencari apotik yang buka 24 jam, kemudian mengambil pesanan martabak lalu pulang kemari.

Namun terbukti, ketenangan dokter McFord lebih berguna daripada aku yang panik dan tak bisa berpikir jernih. Bumi bahkan lebih memilih dikeloni dan disusui dokter McFord daripada aku, ibu kandungnya.

Paling tidak, Bumi sudah mau minum susu dan obat.

Jam dinding di atas TV menunjukkan hampir pukul setengah 2 pagi. Sudah 30 menit berlalu sejak dua laki-laki itu berduaan di kamarku yang tertutup, tenang tanpa jeda. Aku semakin penasaran apa yang dilakukan dokter McFord pada anakku di dalam.

Pintu kamar tidak dikunci ketika aku masuk perlahan. Lampu tidak dimatikan, tentu saja. Aku melihat punggung dokter McFord dari samping, berbalut selimut membelakangi pintu. Sewaktu kudekati, aku hanya bisa memelotot dan teriak dalam hati.

Dia tidur. Bumi juga tidur di peluknya. Tapi...

... keduanya tidak berpakaian kecuali berselimut tebal yang membungkus tubuh mereka menjadi satu.

"Dok!" Aku mencolek punggung polosnya. Dekat dengan salah satu bilur bekas pecut. "Dok, bangun!"

Kelopak beratnya terbuka separuh. Dia mendesis tanpa berubah posisi.

"Aku sudah bilang, jangan masuk!"

Ya tapi kan! "Kenapa buka baju segala, sih?!" desisku tak kalah gemas. "Kalo Dokter masuk angin gimana? Saya repot juga nanti!"

"No way. AC-nya sudah dimatikan dan kami selimutan kok. Ini hangat." Dia mencucu ngeyel, sungguh ingin kucium. "It is called skin-to-skin. Demamnya sudah mulai turun. Sana keluar trus browsing. Jangan ganggu."

Lha, berani dia ngusir aku?!

"Tapi, Dok--"

"Keluar, Mel." Intonasinya menukik rendah. Wajahnya terbenam di sela dadanya dan Bumi. "You knew that I-"

"Hate people to see those scars?"

Dokter McFord membeku karena aku memotong di titik yang tepat. Aku tersenyum, menyadari bagaimana dari luarnya punggung ini nampak sekukuh baja, tetapi di dalamnya jauh lebih rapuh daripada seorang bayi.

Karena demam Bumi sudah mulai reda, alhamdulillah, sepertinya aku bisa tidur tenang meski hanya tersisa 2 jam menjelang subuh. Sebelum keluar kamar, aku membungkuk, membisiki sela rambut jagung dokter ini.

"Dok, trust me. I'm okay with every single inch of your imperfection."

-BERSAMBUNG-

.

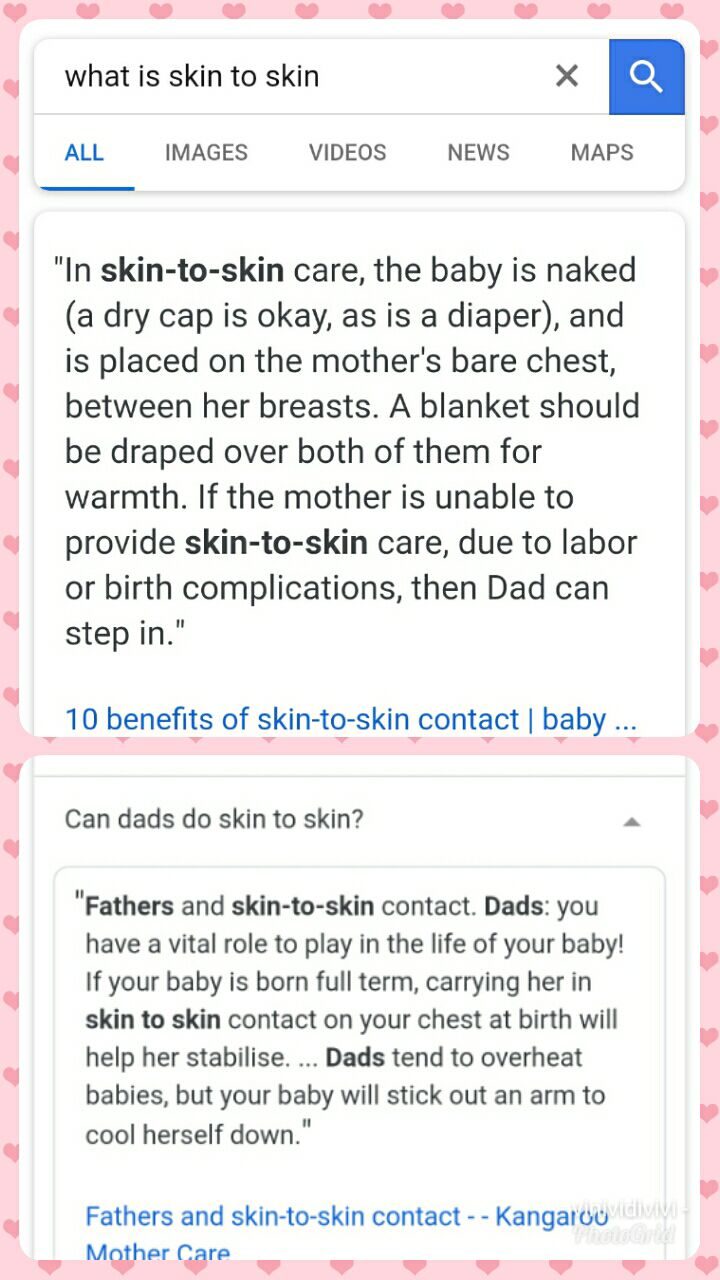

Apa itu skin-to-skin?

Belum ada hasil penelitian resmi yang menyatakan bahwa skin-to-skin dapat menurunkan demam anak/bayi. Tapi dalam banyak kasus dengan skin-to-skin, suhu tubuh anak dinetralkan oleh suhu tubuh ayah/ibunya. Skin-to-skin juga mempererat bonding, alias ikatan, antara ibu-anak atau ayah-anak ♥

Malang, 23 April 2018

Love you to the moon and back, MeLuk 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top