Flucht unter die Erde

»Es war am dritten Tag des Vollmondes

im Jahre 890 DGW,

da König Qisok je Samon von Alarchia,

der Gutherzige und der Friedliche,

vom Messer eines Feindes durchbohrt wurde.

Er fiel und mit ihm ganz Yaari.«

AUS DER BIOGRAFIE

»DES KÖNIGS SCHRITTE ZUM FRIEDEN«

Ein langgezogenes Heulen durchbricht die Stille der Nacht. Ich fahre hoch und blicke nach Osten. Dort, im grünen Schein Eobs, erheben sich die hohen Bäume des Silberwaldes aus der Grasebene. Hat Vater recht? Leben in diesem unheimlichen Dickicht immer noch Wölfe? Ich hätte das Haus nicht verlassen sollen. Und die Stadt erst recht nicht. Was, wenn einer der Wölfe beschließt, hinter der Waldgrenze nach Nahrung zu suchen?

Mich fröstelt und ich ziehe den Mantel enger um meine Schultern. Wieder ertönt das Heulen. Diesmal lauter. Jemand antwortet dem Ruf des einsamen Wolfes mit einem heiseren Bellen und Kläffen. Etwas stimmt nicht. Immer mehr der grauen Raubtiere schließen sich dem nächtlichen Konzert an. Mit zusammengekniffenen Augen schaue ich in Richtung des Silberwaldes. Ungewöhnlich, dass ich ihn aus dieser Entfernung noch sehen kann. Eigentlich müsste es zu dunkel sein, um auch nur die Umrisse Ilasnars auf der anderen Seite des Sees zu erkennen.

Auf einmal bewegt sich etwas zwischen den finsteren Bäumen. Eine Gestalt tritt heraus. Dann noch eine. Und noch eine. Erschrocken stolpere ich einige Schritte zurück. Was geht da vor? Wer sind diese Wesen? Mein Blick wandert gen Himmel, von wo der grüne Mond auf mich herunter strahlt. Meine Haut fängt an zu kribbeln. Welchen Mond haben wir überhaupt? Vollmond?

Wie ein Blitz durchzuckt mich die Erkenntnis. Ich lasse Angel und Eimer fallen und renne los. Wenn die Gestalten das sind, was ich denke, ist ganz Yaari in Gefahr! Plötzlich fängt der Boden an zu vibrieren. Ich weiß, dass ich keine Chance habe. Niemand, nicht mal ein Elf wie ich, ist schneller als ein Werwolf. Tränen sammeln sich in meinen Augenwinkeln und verschleiern mir die Sicht, doch ich habe keine Zeit, um sie wegzuwischen. Das Heulen und Knurren kommt immer näher. Ich sehe schon, wie ich von den scharfen Zähnen und Klauen der Bestien zerfetzt werde. Ein Moment der Unachtsamkeit und ich falle hin. Der Schrei bleibt in meiner Kehle stecken. Ich habe keine Kraft mehr.

Verzweifelt versuche ich, mich wieder hochzustemmen. Vergeblich. Zufällig wandert mein Blick in Richtung Norden, wo Reclon, das Land der Kriege liegt. Ich erstarre. Eine unförmige, schwarze Wolke bewegt sich zielstrebig auf Yaari zu. Bevor ich begreifen kann, was das ist, werde ich von hinten an den Schultern gepackt und hochgerissen. Wilde, rote Augen in einem wutverzerrten Wolfsgesicht starren mich an. Die Bestie knurrt etwas und schüttelt mich, während hinter ihr tausende von ihresgleichen auf uns zukommen. Das Heulen, Kläffen und Jaulen schmerzt in meinen Ohren, als das gesamte Rudel an uns vorbei stürmt. Direkt auf meine Heimat, mein Zuhause zu.

»Nein!«, schreie ich und schlage dem Werwolf, der mich festhält, mit der Faust ins Gesicht. Seine Antwort ist nur ein verächtliches Knurren. Er schleudert mich mit solchem Schwung von sich, dass ich hart auf dem Boden aufkomme und mich noch mehrmals überschlage, bevor ich still liegenbleibe. Mein Körper schmerzt. Es fühlt sich an, als hätte ich mir alle Knochen gebrochen.

Auf einmal ist der Werwolf wieder an meiner Seite. Mit seinen unförmigen Klauen, die früher einmal menschliche Finger waren, packt er mich bei den Haaren und zerrt meinen Kopf hoch. Seine feuchte Nase schnüffelt an meiner Kehle herum. »Angst«, haucht er mir langgezogen ins Ohr. Sein fauliger Atem stinkt nach verrottendem Fleisch. Er dreht mich herum, sodass ich nicht anders kann als den Angriff auf meine Heimat mit anzusehen.

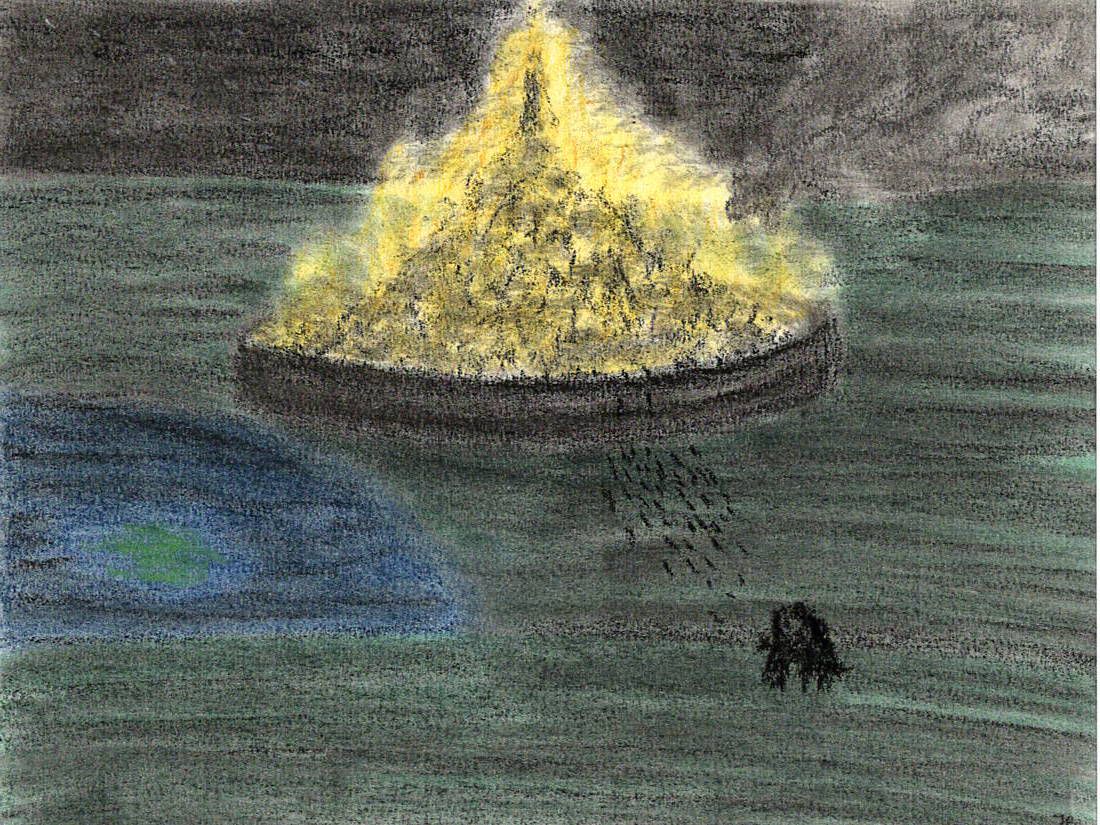

Die dunklen Gestalten der Werwölfe springen an den hohen Stadtmauern hoch. Einer nach dem anderen werden die Nachtwächter niedergemetzelt. Ihr Blut spritzt teilweise so hoch, dass es sich gegen den Sternenhimmel abhebt. Und dann trifft die schwarze Wolke aus dem Norden ein. Kreischend stoßen die Wesen daraus hinab auf die Verzweifelten. Das Schreien muss bis auf die andere Seite des Sees zu hören sein. Wieder sammeln sich Tränen in meinen Augen. Mein Vater, meine Mutter, mein kleiner Bruder... Sie alle sind dort. Ich hätte nicht fortgehen dürfen. Flammen schlagen aus den Dächern der Häuser. Ganz Yaari brennt wie eine Fackel. Und mein Herz mit ihr.

Als es vorbei ist und die Schreie verstummt sind, lässt der Werwolf mich los. Benommen sinke ich zu Boden. Mein gesamtes Leben, alles was ich je hatte, zerstört in einer einzigen Nacht.

***

Ich hätte es wissen müssen. Nirgends mehr sind wir sicher. Jedenfalls nicht im Norden. Ich balle meine Fäuste und stemme mich gegen die magischen Fesseln, die mich auf dem Stuhl halten. In meinem eigenen Haus. Aus dem Nebenzimmer dringt das leise Weinen meiner Frau. Meine geliebte Nelladrie... Was tun sie dir nur an? Ein gedämpftes Stöhnen dringt an meine Ohren. Dann ist es still. Verzweifelt versuche ich, den Zauberbann zu lösen. Vergebens. Der Hexenmeister, der mich bewacht, grinst mich nur an und zeigt seine fauligen Zähne.

Auf einmal öffnet sich die Tür, die zwei Nächte lang verschlossen war. Die hochgewachsene Gestalt eines Vampirs erscheint im Türrahmen. Seine grauen Augen wirken in dem blassen Gesicht wie zwei Kieselsteine. Mit einem leichten Schmunzeln nickt er dem Hexenmeister zu, der prompt aufsteht und die Handflächen auf mich richtet. Endlich, endlich werden diese Qualen ein Ende haben. Ich halte es keinen Augenblick länger aus, meine Geliebte leiden zu hören. Doch die Schwärze des Todes bleibt aus. Stattdessen spüre ich, dass ich mich frei bewegen kann. Die Fesseln sind verschwunden.

Sofort stolpere ich nach vorne, auf den Vampir zu, der für all dies verantwortlich ist. Ich hole zum Schlag aus und werde von dem Hexenmeister zurückgerissen, noch bevor ich meine Tat ausführen kann.

»Warum so stürmisch?«, fragt der Vampir gehässig, fast fauchend. Er zieht seine Lippen zurück, sodass ich das rote Blut an seinen langen Eckzähnen sehen kann. Ein eiskalter Schauer fährt meinen Rücken hinab. Er hat nicht... Er kann doch nicht...

Ich öffne den Mund, um nach Nelladrie zu rufen, doch kein Laut entkommt meiner Kehle. Der Hexenmeister stößt mich grob nach vorne, an dem Vampir vorbei und in das Nebenzimmer. Es sieht noch fast genauso aus wie vor zwei Tagen, vor dem Angriff auf Ihany. Mit dem einzigen Unterschied, dass meine Geliebte, meine Nak'an, ausgestreckt und mit fast weißer Haut auf dem Bett liegt. Sie sieht immer noch so schön aus wie an dem Tag, an dem ich ihr begegnet bin. Nur drei Jahre nach dem Tod meiner Familie und dem Verlust meiner Heimatstadt. Ihre Augen sind geschlossen, ihr Kopf nach hinten gekippt. Ein dünnes Rinnsal aus Blut befleckt ihren schlanken Hals.

Der Schmerz ist unerträglich. Ich habe sie verloren. Wie auch meine Eltern und meinen Bruder konnte ich sie nicht retten. Ich krümme mich im Griff des Hexenmeisters, damit er mich endlich loslässt und ich dem Vampir den Tod bereite, den er verdient hat, aber wieder legen sich die magischen Fesseln über mich. Bewegungsunfähig kann ich das Kind der Dunkelheit nur hasserfüllt anstarren.

»Hab keine Angst«, zischt der Vampir mir zu. Aus den Tiefen seines Gewandes holt er einen funkelnden Dolch hervor und hält ihn mir hin. »Du kannst sie noch retten. Noch gehört sie nicht zu uns.«

Auf sein Nicken hin löst der Hexenmeister den Zauberbann. Diesmal bleibe ich stehen. Betrachte den Dolch, den der Vampir mir hinhält. Ich könnte ihm seine eigene Waffe ins Herz stoßen, aber jeder weiß, dass ihm das nichts ausmachen wird. Wäre die Klinge nur aus Silber... Ich zwinge mich dazu, Nelladrie anzuschauen. Wir haben uns ewige Liebe geschworen. Und Liebende töten einander nicht. Ich kann es nicht tun...

»Du zögerst.« Die Stimme des Vampirs klingt verwundert. »Ist es das, was ihr Liebe nennt? Das Leben des anderen ist wichtiger als der eigene Tod?« Er breitet die Arme aus. Seine langen, knochigen Finger strecken sich zur Decke hin. »Ich kenne den Tod nicht. Ich kenne die Liebe nicht. Doch ich kenne den Schmerz.«

Mit diesen Worten legt der Vampir den Dolch auf die Bettkante. Genau in meiner Reichweite. Sein finsterer Umhang weht wie ein zweiter Schatten hinter ihm her, als er das Bett umrundet und sich zu Nelladrie hinunter beugt. Die Versuchung, die Waffe einfach zu nehmen, ist groß. Aber ich kann den Blick nicht von meiner Liebsten abwenden. Wie sie da liegt. Wehrlos, hoffnungslos verloren. Der Vampir kommt ihrem Gesicht immer näher. Seine Spinnenfinger gleiten über ihren Brustansatz und den Hals hinauf, berühren leicht ihre Lippen.

Plötzlich reißt sie die Augen auf, blickt wild um sich. Ich trete einen Schritt nach vorne. »Nelladrie...« Kaum ist ihr Name über meine Lippen gekommen, fixiert sie mich mit einem kalten Blick voller Bosheit. Keuchend stolpere ich zurück. Es ist zu spät. Aus den Augenwinkeln sehe ich noch, wie der Vampir sie küsst und sie ihn noch weiter zu sich hinunter zieht, dann sehe ich nur noch rotes Blut, das den Dolch heruntertropft. Der Hexenmeister sinkt tot zu Boden. Und ich stürme hinaus. Keine der Schattengestalten stellt sich mir in den Weg, als ich Ihany verlasse. Nur das grausige Lachen des Vampirs begleitet mich bis vor die Tore der Stadt. Noch nie habe ich solch einen Schmerz gespürt. Die Flammen Yaaris sind nichts dagegen.

***

Mit einem Schrei erwachte Tara aus ihrer Starre, fuhr hoch und schlug wild um sich. Stechender Schmerz fuhr ihr durch den Unterleib und sie spürte, wie eine Flüssigkeit ihre Kleidung tränkte. Panisch sah sich an sich hinunter, erblickte den wachsenden Blutfleck auf dem weißen Verband und fuhr mit zitternden Fingern darüber.

Ich lebe! Ein erleichtertes Seufzen entwich ihrer Kehle. Wo bin ich? Wo ist Yatepa? Nurov... Die schmerzhafte Erkenntnis traf sie wie ein harter Schlag. Sie keuchte auf, hielt sich den Kopf. Er wurde erwischt. Schwarzbart hat ihn erwischt. Oder ist er sogar... Sie unterdrückte das Schluchzen, das in ihrer Kehle aufstieg. Es tut mir leid. Ich hätte nicht zögern dürfen. Sie wusste nicht, ob Yatepa mitbekommen hatte, dass sie das Wurfmesser nicht hatte loslassen können. Das Schuldgefühl und schlechte Gewissen bohrte sich tief in ihre Brust und sie konnte nicht verhindern, dass warme Tränen ihre Wangen hinab flossen. Ich muss mich zusammenreißen.

Die kleine Seherin ballte die Fäuste und schaute sich schließlich um, wobei sie versuchte, ihren Oberkörper so wenig wie möglich zu bewegen. Sie befand sich in einer seltsamen, scheinbar unterirdischen Höhle. Die Wände waren aus festgeklopfter Erde und an einigen Stellen mit Holzbrettern verstärkt. Einige hatte man auch senkrecht aufgestellt, sodass sie die Decke stabilisierten. Weiter hinten schien es einen Tunnel zu geben, der sich im unterirdischen Dunkeln verlor. Das einzige Licht kam aus der entgegengesetzten Richtung, wo sich auf mittlerem Weg zwischen Boden und Decke ein unförmiges Loch abzeichnete, durch das mit großer Mühe vielleicht eine Person hindurch gepasst hätte.

Wo ist Yatepa? Hat er mich alleine gelassen, um die Dryade zu suchen? Hat sie es überhaupt aus der Stadt geschafft? Oder... Ihr Kopf schmerzte unter den Erinnerungen des Elfen, die sie soeben durchlebt hatte und sie konnte nur mit großer Mühe einen klaren Gedanken fassen. Wer ist dieser Elf gewesen?

Auf einmal rieselte etwas Schmutz von der Decke. Die Jägerin blinzelte, um die kleinen Körner aus ihren Augen zu bekommen. Jemand ging anscheinend über ihre Zuflucht. Kurz darauf erschien eine Schattenriss im Loch und verdunkelte für einige Augenblicke das Innere der Höhle. Tara hielt den Atem an.

»Yatepa?«, fragte sie leise, doch die Gestalt antwortete nicht. Stattdessen stieg der Unbekannte mit den Füßen voran durch den behelfsmäßigen Eingang und ließ sich zu Boden fallen. Einer von Schwarzbarts Leuten? Noch bevor sie nach einem Wurfmesser an ihrem Gürtel greifen konnte, der aber nicht mehr da war, war der Fremde bei ihr. Seine Hand legte sich auf ihren Mund und erstickte den Schrei, der ihr auf der Zunge gelegen hatte. Mit einem Kopfschütteln bedeutete er ihr, leise zu sein.

Die kleine Seherin nickte unmerklich. Wenn er es war, der ihre Wunde verbunden hatte, sollte sie auf ihn hören. Aus seinem Stiefel ragte zwar der Griff eines Dolches, doch sie war sich sicher, dass er sie schon lange damit getötet hätte, wäre er ihr feindlich gesinnt. Der Unbekannte gab sie frei und richtete sich auf. Er war so groß, dass er den Kopf einziehen musste, um mit ihm nicht die Decke zu streifen. Sein Gesicht war im Schatten einer Kapuze verborgen, doch er machte keine Anstalten, sie zurückzuwerfen. Stattdessen blieb er still stehen und wartete.

Im selben Moment drangen laute Rufe von draußen zu ihnen in die Höhle. Tara hielt den Atem an. Sie erkannte die Stimmen von Bodayas und Agavey. Fios, gegen den Nurov gekämpft hatte, war nicht dabei. Sie suchten nach ihnen. Noch mehr Staub rieselte von der Decke. Ein lautes Schnüffeln näherte sich dem Eingang, bis die braune Schnauze eines Straßenköters auftauchte. Der Unbekannte reagierte sofort.

Mit einer einzigen fließenden Bewegung zog er den Dolch aus seinem Stiefel und rammte ihn dem Hund in die Brust, der winselnd zusammenzuckte. Sein Körper erschlaffte und fiel haltlos ins Innere der Höhle. Zeitgleich ertönte von draußen ein lauter, herzzerreißender Schrei. Während Tara noch fassungslos auf die blutbefleckten Hände des Fremden starrte, trat dieser zu ihr und zog sie auf die Beine. Sie unterdrückte ein schmerzhaftes Keuchen und presste sich die Hand auf die Wunde, die sich wie Feuer durch ihren Körper zu brennen schien.

»Komm«, befahl der Unbekannte. Es war das erste Wort, das er sagte. Seine Stimme war ungewöhnlich tief, fast wie ein Bärenbrummen. Er beugte sich etwas zu ihr hinunter, sodass sie ihren Arm um seine Schulter legen konnte, und zusammen stolperten sie los in Richtung des einzigen Auswegs – des düsteren Tunnels, der tief hinein ins Ungewisse führte.

»Hier ist es!«, ertönte Agaveys unverkennbare Stimme. Kurz darauf hörte Tara einen dumpfen Aufprall. Er hatte ihre Verfolgung aufgenommen.

Sie versuchte, nicht in Panik zu geraten und sich allein auf den Weg vor ihr zu konzentrieren, doch ihr Vorsprung war viel zu klein. Und sie zu langsam. Die Schritte hinter ihnen verstummten und ein Pfeil zischte dicht an ihrem Oberarm vorbei. Nur, weil der Unbekannte sie grob zu sich hin zog, erwischte er sie nicht.

»Hier rein.« Der Fremde zog sie in eine Tunnelabzweigung, die sie beinahe übersehen hätte. Das Licht reichte nicht mehr bis hierhin. Ein weiteres Geschoss rauschte über ihre Köpfe hinweg und blieb in der Wand stecken. Sie hetzten weiter. Von irgendwo her ertönte lautes Hundegebell. Es kam immer näher.

Tara wurde von dem Unbekannten in den nächsten Gang gezogen. Sie hatte schon lange die Orientierung verloren. Die Schmerzen in ihrer Seite ließen nicht nach, wurden nur schlimmer. Wäre ihr stiller Begleiter nicht gewesen, hätte sie sich einfach gegen die Wand gelehnt und durch geschnauft in der Hoffnung, man würde sie nicht entdecken. Aber er drängte sie immer weiter. Das Ganze kam ihr vor wie ein unendliches Labyrinth. Plötzlich blieb der Unbekannte stehen.

»Was ist los?«, flüsterte sie ihm zu. Das Kläffen der Hunde war ganz nah. Sie konnte auch schon Agaveys und Bodayas' Stimmen hören. Nervös biss sie sich auf die Lippe und zerrte am Ärmel des Fremden, doch der ignorierte sie. Stattdessen streifte er ihren Arm von seiner Schulter und ließ sie an einer Wand zu Boden sinken. Fassungslos starrte sie in die Dunkelheit. »Was soll das?« Würde er sie hier zurücklassen? Warum hatte er sie dann überhaupt fortgebracht? Niemand antwortete ihr. Ist er einfach weggegangen?

Fluchend stemmte sie sich hoch und unterdrückte einen überraschten Schrei, als ihr die Hände weggetreten wurden. Er ist also doch noch da. Warum macht er das?

Im selben Moment erreichte der erste Hund ihre unterirdische Zuflucht. Das Bellen hallte so laut und deutlich von den Wänden wider, dass Tara das Gefühl hatte, er würde direkt vor ihr stehen. Ein Knurren ertönte. Gefolgt von einem ängstlichen Jaulen, das abrupt abbrach. Ein weiterer Schrei, diesmal unglaublich wütend, grollte wie der Donner durch den Tunnel auf sie zu. Das Echo war ohrenbetäubend.

Etwas sirrte durch die Luft, prallte mit einem »Klonk« an Eisen ab und fiel ohne Schaden anzurichten zu Boden. Tara tastete mit der Hand über die Erde, um den Pfeil in die Finger zu bekommen und wenigstens etwas zu haben, womit sie sich im Notfall verteidigen konnte. Ein weiterer Fußtritt belehrte sie eines Besseren.

»Nur einer kann in solch einer Finsternis einen Pfeil mit einem Dolch aufhalten.« Die Stimme gehörte Bodayas. Der Elf hatte sich so leise angeschlichen, dass die Jägerin überrascht zusammenzuckte. »Du hast zwei meiner Freunde getötet. Das werde ich dir nicht verzeihen.«

Der Unbekannte gab keine Antwort. Das schien Bodayas nicht zu gefallen, denn er gab ein genervtes Schnauben von sich. »Diese Frau, die du bei dir hast, wir brauchen sie. Gib sie uns und wir verschonen dich.«

Plötzlich ging ein Beben durch die gesamte Höhle. Staub rieselte von der Decke, immer größere Klumpen regneten herab. Einer der Holzbalken brach knirschend entzwei und fiel krachend zu Boden. Bodayas gab einen Fluch von sich. Tara hörte Füßescharren. Noch ein Balken gab nach und barst. Ein Stück des Brettes schlug so dicht neben ihrer Hand auf, dass sie den scharfen Luftzug auf ihrer Haut spüren konnte. Vor Schreck zog sie sie zurück. Verzweifelt suchte sie nach irgendeinem Anzeichen des Fremden, doch die Schwärze war undurchdringlich. Die gelegentlichen abbröckelnden Erdklumpen wurden immer größer. Dann stürzte der Tunnel in sich zusammen. Ein Schrei ging im Tosen der Steinlawine unter, wurde erstickt unter der schweren Masse.

Auf einmal spürte Tara den Fremden an ihrer Seite. Er beugte sich dicht über sie, schirmte sie mit seinem Körper von den zusammenfallenden Teilen der Höhle ab. Kein Laut drang über seine Lippen, obwohl die Last der Erde sicher schwer auf seinen Schultern liegen musste. Endlich war es vorbei. Das Dröhnen verstummte, die Luft stand still. Die kleine Seherin hatte gar nicht bemerkt, dass sie vor Anspannung die Augen fest zusammengekniffen hatte. Nun öffnete sie sie. Um sie herum war es immer noch finster. Sie war lebendig begraben. Fürchterliche Angst ergriff ihr Herz.

»Warum hast du das gemacht?«, presste sie zwischen zwei tiefen Atemzügen hervor. Sie hatte das Gefühl, gleich ersticken zu müssen. Es war unvermeidbar. Sie konnte ihre Beine nicht bewegen, weil sie unter der Erde begraben waren und die einzige Luft, die sie hatte, war die zwischen ihrem Oberkörper und dem des Unbekannten.

»Still«, war das einzige Wort, das er von sich gab.

Tara verstummte. Das war vielleicht sogar besser. So verbrauchten sie weniger Luft. Plötzlich hörte sie ein seltsames Kratzen. Erst meinte sie, sich verhört zu haben, doch da war es wieder. Leise und zögerlich erst, dann laut und entschlossen. Es kam von direkt über ihnen. Ungläubig drehte sie den Kopf nach oben und bereute es sofort. Ihre Haare steckten teilweise in der Erdmasse fest und jede Bewegung zog an ihrer Kopfhaut. Als der Fremde erleichtert seufzte und sich – wie sie erstaunt feststellte – aufrichtete, begriff sie, dass jemand sie ausgegraben hatte. Helles Sonnenlicht strömte an ihm vorbei und blendete sie für wenige Augenblicke. Hände tasteten an ihren Schultern entlang und zogen sie schließlich hoch, aus der Grube heraus. Sie blinzelte.

»Yatepa!« Überglücklich strahlte sie ihn an. »Du hast uns ausgegraben!«

»Das war der Plan«, entgegnete er und erwiderte ihr Lächeln, doch egal wie sehr er es versuchte, die tiefe Trauer und den Schmerz in seinen Augen konnte er nicht verbergen. Seine Hände sahen aus wie die eines Schmiedes – schwarz. Aber nicht vor Ruß, sondern vor Erde, die er eifrig beiseite geschaufelt hatte. Tara erinnerte sich daran, dass Nebar einst behauptet hatte, die Bärenleute würden Kaninchen bis in ihre Baue verfolgen und sich durch die Erde graben, um an ihre Beute zu kommen. Sie hatte ihrem Mentor nie geglaubt, aber offenbar stimmte die Geschichte doch.

»Der Plan?«, fragte sie mit leicht krächzender Stimme.

»Der Plan war«, erklärte Yatepa, während er sich auf die Beine erhob, »unsere Verfolger so weit in die Tunnel zu locken, dass sie nicht fliehen können und dann die Decke über ihnen zum Einsturz zu bringen. Jetzt können sie uns nicht mehr verfolgen.«

Tara schaute ihn verwundert und erschrocken zugleich an. »Sie sind... tot?«

Yatepa wich ihrem Blick aus, aber eine unnatürliche Härte lag auf seinem Gesicht. Die Augenbrauen hatte er zusammengezogen und die Lippen fest zusammengepresst.

»Ja«, antwortete er schließlich mit kalter Stimme. »Vermutlich.«

»Nurov...«, hob Tara vorsichtig an, doch Yatepa warf ihr einen schmerzerfüllten Blick zu und die Worte blieben in ihrer Kehle stecken. Sie wusste nicht, wie sie mit jemandem umgehen sollte, der soeben einen Menschen verloren hatte, der ihm am Herzen lag. Sie fürchtete, etwas Falsches sagen zu können. So wie zu Cor... Immer noch bereute sie die Worte, die sie ihm entgegen geschleudert hatte. Ich weiß, dass ich dir nicht egal bin, aber ich... ich... Sie hatte nicht mal eine vernünftige Ausrede, um ihren Ausbruch im Geisterhaus zu rechtfertigen.

Das Stampfen des Unbekannten, der sich auf diese Weise den Schmutz von seiner Kleidung entfernte, riss sie aus ihren düsteren Gedanken. Sein Gesicht war immer noch von der Kapuze verdeckt.

»Wer bist du?«, wollte die kleine Seherin nun endlich wissen. Sie richtete sich auf und Yatepa half ihr, auf die Beine zu kommen, obwohl er immer noch angeschlagen und mitgenommen aussah.

Der Unbekannte hielt inne. Eine Weile herrschte Schweigen zwischen ihnen, dann streifte er sich mit einer Hand die Kapuze vom Kopf. Darunter kam das Gesicht eines Mannes zum Vorschein, der vielleicht dreißig Jahre alt war. Seine langen, dunkelbraunen Haare trug er offen und beim genaueren Hinsehen stellte Tara fest, dass es tatsächlich spitze Ohren waren, die zwischen den Strähnen hervorschauten. Er wirkte sehr ernst und traurig zugleich. Seine Lippen waren ein schmaler Strich und um seine Mundwinkel lag ein Anflug von Bitterkeit.

»Mangayam«, sagte er mit seiner Brummstimme. Tara vermutete, dass das sein Name war. Er scheint kein Liebhaber von vielen Worten zu sein.

»Er ist ein Elf vom See der Leidenschaft«, bestätigte Yatepa ihre Vermutung, was die Ohren anging. »Mehr weiß ich auch nicht. Er ist nicht gerade sehr gesprächig, wie du sicher bemerkt hast.«

Die kleine Seherin nickte. Ihr fiel die Vision ein, die sie während ihrer Bewusstlosigkeit hatte. Dieser ungeheure Schmerz über den Verlust aller, die man geliebt hat. Sie kannte diesen Schmerz besser als jede andere. Habe ich vorher auch immer so abweisend auf andere gewirkt?, fragte sie sich mit einem Mal. Ein schlechtes Gewissen machte sich in ihr breit.

»Wie steht es um deine Verletzung?«, erkundigte Yatepa sich. Beim Anblick des Blutflecks, der sich auf dem Weiß ausgebreitet hatte, riss er erschrocken seine Augen auf. »Mach dir keine Sorgen. Mangayam hat dir den Pfeil rausgezogen und den Verband auf die Wunde gelegt. Er wird es nochmal tun.«

Der Elf schien ihn gehört zu haben, denn er kam mit großen Schritten auf sie zu und betrachtete die Bandage kurz. »Nella?«, fragte er an Yatepa gewandt.

»Sie ist irgendwo in der Nähe«, antwortete der junge Mann ihm. »Du hast selber gesagt, ich soll sie laufen lassen, damit unsere Verfolger sie nicht sehen können und erraten, was wir vorhaben.«

Mangayam zeigte keine Regung. Er richtete sich zu voller Größe auf, steckte zwei Finger zwischen die Lippen und pfiff. Es dauerte nicht lange, da kam ein weißes Pferd einen der Hügel hinab galoppiert, die sie umgaben. Es hielt schnaubend neben seinem Besitzer an, der ihm sanft über die Nüstern strich. Um den Hals des Reittieres war ein Lederband befestigt, das Tara an die Halsringe erinnerte, mit denen einige Pferde und Vakhire bei den Wolfs- und Bärenleuten geritten wurden. Doch an diesem Band waren – ähnlich wie bei einem Gürtel – Beutel befestigt. Der Elf öffnete einen von ihnen und holte eine schmale Verbandsrolle heraus. Auffordernd drehte er sich zu Tara um.

»Leg dich hin«, bat Yatepa sie und stützte sie etwas, damit sie nicht mit einem Ruck zu Boden fiel. Dann rückte er mit einem besorgten Gesichtsausdruck zur Seite.

Nun war Mangayam neben ihr. Er entfernte den alten Verband so vorsichtig, dass Tara es kaum merkte und half an einigen Stellen mit seinem Dolch nach. Die kleine Seherin sog scharf die Luft ein, als kalte Luft ihre Wunde berührte. Ihr Oberteil aus verrußtem Vakhir-Leder war aufgeschnitten worden, um besser an die Verletzung zu kommen, sodass sie nun das ganze Ausmaß der Verletzung sah. Und sie war hässlich, sehr hässlich. Am Rand war die Haut zerfetzt und dort, wo der Pfeil gesteckt haben musste, quoll Blut heraus. Den Elfen schien das gar nicht zu stören. Mit geübten Handbewegungen tupfte er das frische Blut um die Wunde mit den alten Verbänden weg und legte die neuen auf.

»Eine Narbe wird bleiben«, sagte Mangayam. Tara war so überrascht, einen ganzen Satz von ihm zu hören, dass sie nicht wusste, ob sie darauf etwas antworten sollte.

»Mit Narben habe ich Erfahrung«, meinte sie schließlich doch und brauchte gar nicht auf das Feuermal auf ihrer Wange zu zeigen. Der Elf nickte bedächtig und stand auf.

»Ihr dürft nicht hier bleiben. Eure neuen Verfolger werden nicht lange auf sich warten lassen und ihr seid langsam«, warnte Mangayam sie, während er die Verbandsrolle wieder im Beutel verstaute. Gedankenverloren strich er dem Pferd durch die schneeweiße Mähne.

»Ich habe gehofft, dass wir mit dir kommen können«, gab Yatepa zu und drückte fest Taras Hand. Seine Augen suchten den Horizont ab – vermutlich nach anderen Verfolgern. Oder in der verzweifelten Hoffnung, Nurovs Gestalt oder die der Dryade zu sehen. Tara brauchte Yatepa nicht zu fragen, um zu wissen, dass es unwahrscheinlich war, die beiden wiederzusehen. Wenn die Dryade bisher nicht aufgetaucht war, würde sie verschwunden bleiben. Dasselbe galt für Nurov. Wahrscheinlich hatte der General sie gefangen genommen. Ein schlechtes Gewissen machte sich in ihr breit. Wir hätten schneller sein müssen. Ich hätte nicht zögern dürfen. Sie konnte sich nicht vorstellen, was Yatepa gerade fühlen musste. Er hatte seinen eigenen Bruder verloren.

Der Elf hielt inne und schüttelte bedauernd den Kopf. »Das geht nicht.«

»Warum nicht?«, fragte diesmal Tara. Seltsamerweise empfand sie Mitleid für ihn. Sie kannte den Schmerz, der ihn von innen heraus verzehrte und wusste, dass er sich nur weigerte, sie mitzunehmen, weil er sie nicht mit seinen Problemen belasten wollte. Nach was suchte er? Rache?

Mangayam antwortete nicht, sondern schwang sich mit unglaublicher Eleganz auf den Rücken seines Pferdes. Die Stute scheute nicht mal, blieb einfach vollkommen ruhig stehen. Ihre ungewöhnlichen, himmelblauen Augen musterten die zwei Fremden vor ihr scheinbar neugierig.

»Wir stehen in deiner Schuld«, versuchte Tara es erneut und kam schwankend auf die Beine. »Was immer du vorhast, wir werden dir dabei helfen, bis unsere Schuld abgetragen ist. Wo führt dich dein Weg hin?«

Der Elf nickte wortlos in Richtung Gion-Gebirge, das seinen Schatten über die Hügel warf. Die kleine Seherin hatte das Gefühl, dass die Berge nach ihr riefen. Eine gewaltige Anziehungskraft ging von ihnen aus. Unwillkürlich trat sie einen Schritt darauf zu. Ximou lebt im Gion-Gebirge, ging es ihr sofort durch den Kopf. Sie warf Yatepa einen Blick zu, der ihre Hand nur fest drückte. Wir sollten so weit weg von Zowuza gehen wie nur möglich. Einerseits, um Schwarzbart aus dem Weg zu gehen und andererseits... Sie erwiderte den Händedruck von Yatepa. Ich habe Nurov versprochen, auf ihn aufzupassen. Wenn er sich dazu entscheidet, Rache am General zu nehmen, wird er sich selbst in Gefahr bringen. Das darf ich nicht zulassen. Mit Mangayam ins Gion-Gebirge zu gehen, ist die beste Entscheidung.

»Wir kommen mit«, sagte sie entschlossen.

Mangayam zuckte nur mit den Schultern.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top