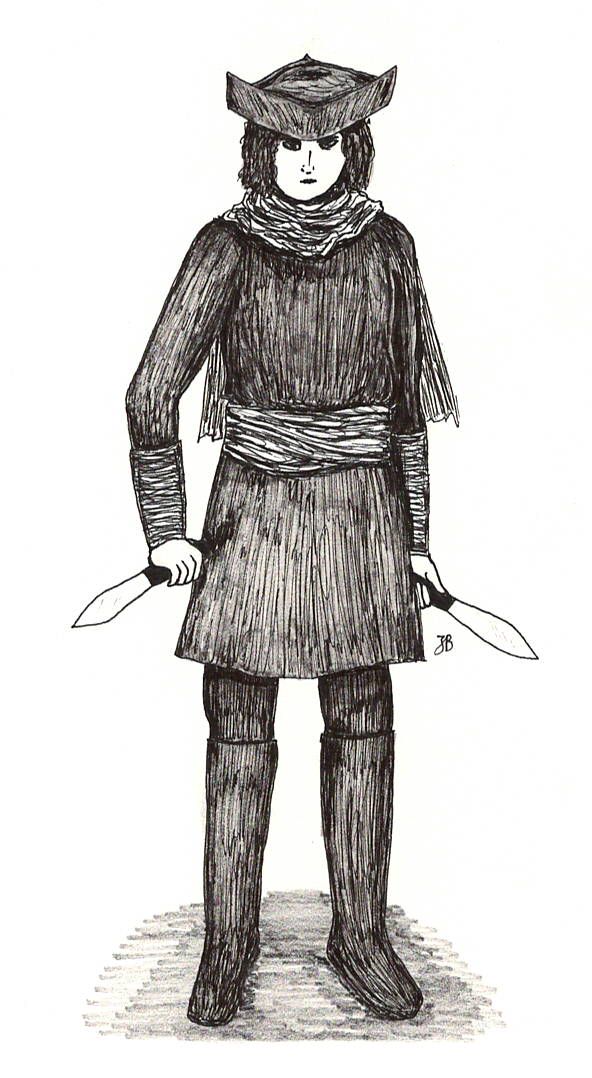

Die Elf

»›Wie ist es?‹, fragte die Schattenweberin

mit tränenerstickter Stimme.

›Was?‹

Sie sah zu ihm auf,

das Gesicht eine Maske des Schmerzes.

›Die eigenen Leute umzubringen?‹«

AUS DEM ROMAN

»TRÄUMETÖTER, SCHATTENWEBERIN«

Es war der Abend vor dem Fest der Geister, dem ersten Tag im Vollmond. Keo war bereits aufgegangen und erschien im pechschwarzen Wasser des Hafens als blutrote Reflexion. Auch die Lichter Zowuzas spiegelten sich auf der leicht gekräuselten Oberfläche, erschienen wie weiße und gelbe Sterne, die um den Mond herum tanzten. An beiden Enden der Hafenmauer hatten Soldaten bei Einbruch der Dämmerung ein Feuer entzündet, damit Schiffe, die bei Nacht kamen, auch sicher ins Hafenbecken gelangen konnten.

Fios kniff die Augen fest zusammen und starrte hinaus in die Dunkelheit. Eigentlich hätte Agavey an meiner Stelle sein müssen, dachte er. Eine Schande, dass der Bogenschütze bei der Verfolgung von Tara und Yatepa gestorben war. Angeblich war ein unterirdischer Tunnel über ihm zusammengebrochen, aber Fios konnte das nicht so recht glauben. Wenn das so wäre, warum hat Bodayas dann überlebt? Der Elf hatte eine so finstere Ausstrahlung, dass niemand von den Kriegern des Generals etwas mit ihm zu tun haben wollte. Selbst ich nicht.

Dabei war er ebenfalls eine dunkle Seele, wie er es gerne bezeichnete. Passend zu seiner Hautfarbe. Er vermisste seine Heimatstadt in Rabû keineswegs. Er war eher froh, dass er endlich von dort weg konnte. Außerdem wurde er im Land der Wälder sowieso wegen Mordes gesucht und hatte nicht vor, am Galgen oder mit abgetrenntem Kopf zu enden. Der General hatte ihm eine Art Zuflucht geboten. Und das Versprechen gegeben, ihn zu einem riesigen Goldschatz zu führen, wenn Fios ihm aus der Stadt half.

Seine Mundwinkel zuckten leicht als er die Silhouette des ersten Schiffes unweit der Hafenzufahrt entdeckte. Die drei Masten streckten sich dem dunklen Himmel entgegen, die schwarzen Segel bauschten sich im abendlichen Wind. Hinter ihm schälten sich weitere Schiffe aus der Finsternis. Zwei, drei, dann fünf. Immer mehr, bis Fios es aufgab, die Masten zu zählen. Eine ganze Flotte war gekommen. Sie führten kein Wappen, die Fahnen, die an den höchsten Masten flatterten, waren schwarz. Selbst das Holz war dunkel. An Bord regte sich nichts. Niemand stand am Bug und schaute hoffnungsvoll zum Hafen. Es schien auch keinen zu geben, der die Schiffe steuerte. Erst bei genauerem Hinsehen erkannte Fios kleine Wesen mit langen Armen, die ihre Klauen in die Steuerräder gegraben hatten und sie leicht bewegten, sobald sie vom Kurs abwichen.

Fios wartete. Er holte vorsichtshalber schonmal einen Pfeil aus seinem Köcher und legte ihn auf die Sehne. Die wenigen Notizen, die Agavey hinterlassen hatte, was Gewicht, Länge und Befiederung der Pfeile anging, waren hoffentlich genug gewesen. Denn wenn nicht, dann steckte er in einem riesengroßen Haufen Scheiße, aus dem es kein Entkommen gab. Konzentriert beobachtete Fios die Menschen, die sich am Hafen tummelten. Es waren nicht mehr so viele da. Größtenteils nur noch Fischer, Matrosen, die mit ihren Kameraden rumalberten oder zusammen etwas tranken, und Soldaten der Stadt. Auf letztere musste er Acht geben. Dank Dudunran hatten sie den perfekten Zeitpunkt für ihre Flucht gefunden, aber es waren immer noch nicht gerade wenige Krieger der Stadtwache unterwegs.

Plötzlich ertönten laute Rufe. Einer der Soldaten auf der Hafenmauer war auf die Flotte aufmerksam geworden. Er deutete wild mit den Händen winkend in Richtung der dunklen Silhouetten, von denen sich eine langsam aber stetig der Einfahrt näherte. Ein anderer Krieger, der weiter vorne war und so etwas wie der Hauptmann zu sein schien, brüllte ein paar Befehle, bevor er zu einer Treppe eilte, die durch das Innere der Hafenmauer nach unten zum Kai führte. Nur dass er dort nie ankommen würde.

Fios schürzte zufrieden die Lippen, als eine allgemeine Unruhe sich ausbreitete. Die Menschen wussten nicht, zu wem diese fremdartigen Schiffe gehörten oder wer an Bord war. Keine Fackeln oder Lampen erhellten die Decks, keine Flaggen zeigten, aus welcher Stadt sie kamen, sie hatten nicht einmal Namen auf ihren Bugen stehen. Fürchtet euch, dachte Fios. Ihr werdet schon sehen, was auf euch zukommt.

Endlich beschlossen die Soldaten, eines der städtischen Schiffe zu besetzen und damit zum fremden zu fahren – das als einziges tatsächlich durch die Hafeneinfahrt gekommen war und nun im schwarzen Wasser wartete – um herauszufinden, was das Ganze sollte. Wieder zuckten Fios' Mundwinkel leicht. Er atmete tief ein, richtete sich auf und spannte den Bogen. Sein Ziel war der Soldat am Steuerrad des gerade ablegenden Schiffes. Der Pfeil traf, durchbohrte die Rüstung des Mannes und blieb stecken. Es dauerte einige Augenblicke, bis jemand begriff, was passiert war. Schwerter wurden gezogen, nervöse Blicke getauscht.

Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ihr damit gegen Pfeile ankommt, dachte Fios leicht enttäuscht und legte das nächste Geschoss auf die Sehne. Seine Freude wurde leicht gedämpft, als er sein Ziel diesmal verfehlte. Schnell duckte er sich hinter den Dachfirst, damit man ihn nicht sah. Agavey hätte das besser gekonnt. Stumm fluchend richtete er sich nach einer Weile wieder auf und schoss, traf. Ein Soldat nach dem anderen erlag seinen Pfeilen, während die restlichen versuchten, Deckung zu suchen, was sie jedoch daran hinderte, das Schiff auf Kurs zu halten. Wie erwartet krachte es seitlich gegen die Hafenmauer. Holz splitterte und der Mast knarrte bedrohlich, blieb aber aufrecht. Verzweifelt nach Hilfe rufend drängten die überlebenden Soldaten sich zur Reling, doch es würde niemand kommen, um sie von dort weg zu holen. Alle hatten zu große Angst vor dem unbekannten Bogenschützen, der irgendwo in der Dunkelheit lauerte. Sie haben Angst vor mir.

Fios beschloss, schnell aus seinem Versteck auf dem Dach zu verschwinden, bevor jemand auf die Idee kam, ihn hier zu suchen. Es war ohnehin Zeit, sich allmählich aus der Umgebung des Hafens zurückzuziehen. Bevor hier alles in die Luft fliegt. Etwas ungelenk kletterte Fios bis zum Rand des Dachs, ließ sich an zwei Armen hinunter hängen und schwang sich hin und her, bis er sich mit den Füßen an der Fensterbank festhaken konnte. Dann spannte er seine Muskeln an und hievte sich ins Innere des Gebäudes. Es war ein Dampfbad. Wie schade, dass alle Gäste für den Plan des Generals sterben mussten. Die roten Pfützen platschten unter seinen Füßen, während er durch die Räume und die Treppe runter ging, um das Dampfbad zu verlassen. Irgendwo heulte ein Hund.

***

Es beginnt, dachte Bairen, als er das Krachen des Schiffes gegen die Hafenmauer hörte. Und spürte. Der Boden und die ganze Wand vibrierten. Voller Vorfreude hieb er dem Hauptmann, der zuvor die Treppe runter gepoltert war, ein letztes Mal ins Gesicht. Es sah bereits fürchterlich aus. Die Nase gebrochen, der Kiefer ausgerenkt, einige Zähne lagen um ihn herum verstreut. Wenige Schritte weiter sein Helm. Bairen ließ seine Knöchel knacken und wickelte sich die mit Eisenplatten verstärkten Lederfetzen von den Händen. Im Gegensatz zu den reichen Schnöseln brauchte er keine Waffen. Nur seine Fäuste.

Die Rüstung, die er sich von einem der Soldaten geliehen hatte, der jetzt irgendwo im Zwischenraum der Hafenmauer lag, klapperte und klirrte bei jedem Schritt. Aber das war nötig gewesen. Sonst hätte er sich nie so nah an die ganzen Hauptmänner anschleichen können, die nach Fios' Beschuss in Scharen nach unten geeilt waren.

Nachdem er sich des störendsten Teils der Rüstung entledigt hatte, machte er sich auf den Weg zu den Fässern. Er hatte sich Kasos Beschreibung, wo sie denn nun standen, fünf Mal anhören müssen, bis er sich den Weg endlich gemerkt hatte. Ich bin nicht dumm, sagte Bairen sich selbst. Ich bin nur langsam im Lernen. Genau das hatte ihn damals auf die Straße gebracht. Und mitten hinein in die illegalen Straßenkämpfe, bei denen er sich wundervoll geschlagen hatte. Bis er einen seiner Gegner versehentlich nicht nur bewusstlos, sondern auch tot geprügelt hatte. War sowieso ein Drecksack.

Endlich erreichte Bairen die Fässer, die dicht an dicht an der Wand standen. Wo ist Somar? Eigentlich hätte der junge Bursche vor ihm hier sein müssen. Auch er hatte die Aufgabe gehabt, die Hauptmänner und Soldaten auszuschalten, die in den Hafen hinunter wollten. Bairen verstand immer noch nicht, warum der General ausgerechnet Somar und ihn dafür ausgewählt hatte. Aber irgendwer musste wohl die Drecksarbeit machen.

»Bairen?«, erklang es aus der Dunkelheit, die allmählich von einer Fackel erleuchtet wurde. Somar näherte sich den Fässern von der anderen Seite. Auf seiner Stirn prangte ein heftig blutender Schnitt, doch ansonsten schien er unversehrt. Wie immer, wenn er in der Nähe von Feuer oder allgemein Gefahr war, leuchteten seine Augen vor Aufregung.

»Wer sonst«, brummte Bairen. »Pass auf, dass du mit der Fackel nicht zu dicht an die Fässer kommst.«

»Müssen wir sie nicht sowieso anzünden?«, fragte Somar und betrachtete sie fasziniert. »Ich hoffe, das Zeug da drin wird richtig schön brennen!«

»Wir sprengen die gesamte Hafenmauer in die Luft. Natürlich wird es schön brennen!« Wie kann der Junge nur so dämlich sein? Bairen ging die Fässer entlang, bis er beim mittleren angekommen war. Es war das mit der eingeritzten Kerbe. Das, das Kaso vom Schiff aus Gol-Gabur geholt hatte, nachdem er diesen Bibliothekar – war es der Hüter des Wissens oder so? – überwältigt und dem General als Gefangenen übergeben hatte. Gol-Gabur. Er wusste nicht viel über diese Stadt. Eigentlich gar nichts. Aber die Flotte, die gerade jetzt vor dem Hafen von Zowuza wartete, kam auch von dort.

»Das hier«, sagte Bairen und klopfte auf das Fass mit der Kerbe. Seine Finger ertasteten den Faden, der aus einem Loch im Deckel ragte. Er zog daran, bis das Ende in Sicht kam. Dann steckte er es wieder zurück in das Loch und legte den Faden so weit auf dem Boden aus, wie die Länge reichte. Schließlich winkte er Somar zu. »Zünde das Ende hier an. Dann laufen wir um unser Leben.«

»Das Ende?« Der Bursche schien enttäuscht zu sein. »Ich dachte, wir würden sehen, wie es brennt!«

»Das kannst du dir auch draußen anschauen!«, blaffte Bairen. »Nun mach schon!«

Somar stöhnte resigniert, ging aber zum Ende des Fadens und hielt die Fackel daran. Sofort sprangen Funken in die Luft, als er Feuer fing. Bairen hatte sowas noch nie im Leben gesehen. Verfluchte Sachen aus Gol-Gabur! Einen kurzen Augenblick starrte er die glühenden Funken genauso gebannt an wie Somar, bis ihm einfiel, was hier gleich passieren würde. Ohne auf den Burschen zu achten, der immer noch in der Rüstung der Stadtwachen mitten im Gang stand, rannte er los. Hinter sich hörte er das begeisterte Rufen und Kichern Somars. Jeder wusste, dass er das Feuer liebte, aber würde er wirklich sein Leben riskieren, um dem Funkenflug möglichst lange zuzuschauen? Soll er doch!

Keuchend erreichte Bairen die nächste Tür, die aus der Hafenmauer hinaus führte. Rennen war nie seine Stärke gewesen. Mit einer ruckartigen Bewegung riss er die Tür auf und stolperte ins Freie. Es war ein relativ abgelegenes Stück der Mauer, wo er rauskam, und nur wenige bis keine Passanten kamen hier vorbei, sodass er vollkommen unbeobachtet war. Wo muss ich hin? Richtig! Er wollte sich gerade in Richtung der Stadtmitte wenden, dem einzigen Ort, wo es in nächster Zeit sicher sein würde, als plötzlich ein stechender Schmerz durch sein rechtes Bein fuhr. Bairen war Schmerzen zwar gewöhnt, aber dieser war doch etwas unangenehm. Sein Blick zuckte nach unten. Da hatte sich doch tatsächlich ein elender Köter in seinem Bein verbissen!

Das Vieh hatte glattes, schwarzes Fell und ein hässliches, plattgedrücktes Gesicht. Bairen schüttelte sein Bein, um den Hund loszuwerden, aber er war verdammt stur und ließ nicht locker, biss sogar noch fester zu. Rotes Blut rann am Rand seiner Lefzen hinab. Scheiß-Köter!, dachte Bairen. Er hatte keine Zeit zu verlieren. Deswegen schleppte er sich mit dem Hund am Bein vorwärts, doch keinen Moment später hörte er lautes Bellen und Kläffen und zwei weitere dieser Viecher tauchten auf. Sie waren größer, muskulöser. Die weißen Eckzähne blitzten im Licht des roten und des gerade aufgehenden silbernen Mondes auf. Was beim Reich des Dunklen ist falsch mit denen?

Gerade hatte er den Gedanken zu Ende gebracht, als die zwei Hunde sich auf ihn stürzten. Einer warf sich mit seinem ganzen Gewicht gegen Bairens Körper, während der andere die Zähne in seinem Arm vergrub und daran zerrte. Fluchend versuchte er, sich auf den Beinen zu halten, doch bald wurde der Schmerz in seinem Arm unerträglich und er ließ sich grunzend auf die Knie fallen. Warum nur hatte er sich die Lederstreifen abgewickelt? Seine freie Hand ballte sich zu einer Faust, mit der er nach einem der Köter schlug, aber der winselte nicht mal. Der dritte Hund hatte sich mittlerweile vor ihm aufgebaut und funkelte ihn aus schwarzen Augen an, legte den Kopf schief und zeigte die scharfen Zähne.

Bairen spürte, wie ein Gefühl in ihm aufstieg, das er beinahe vergessen hatte. Angst. Das alles gefiel ihm nicht. Ganz und gar nicht. Er musste in die Mitte der Stadt! Zum Haus des Generals, von dem aus alles begonnen hatte! Woher kamen auf einmal diese ganzen Viecher her? Irgendwas sagte ihm, dass er eine wichtige, eine wirklich sehr wichtige Sache übersehen hatte.

Der dritte Hund schoss vor und vergrub seine Zähne in Bairens Kehle. Der Schrei blieb ihm im Hals stecken. Das letzte, was er hörte, war das aufgeregte Rufen von Somar und dann ein ohrenbetäubender Knall, als das Zeug im geschmuggelten Fass sich entzündete und die gesamte Hafenmauer in die Luft sprengte.

***

Die Wolke aus Steinsplittern, Staub und Feuer war trotz der nächtlichen Dunkelheit klar zu erkennen. Die Explosion war so heftig, dass nicht nur die Hafenmauer, sondern auch einige Häuser in ihrer Nähe mit einem Schlag weggerissen wurden. Das laute Krachen musste selbst außerhalb Zowuzas zu hören gewesen sein. Ganze Mauerstücke flogen durch die Luft, prallten gegen weitere Gebäude und hinterließen kantige Löcher. Menschen schrieen voller Panik. Die, die durch irgendein Wunder überlebt hatten, rannten in Richtung Stadtmitte, hielten sich schützend die Hände über den Kopf und Stofffetzen vor Mund und Nase. Doch einige von ihnen wurden trotzdem von den umherfliegenden Steinen getroffen und stürzten oder wurden unter ihnen begraben.

Rhiwor sah zum General, der ruhig das Glas in seiner Hand herumschwenkte und gleichgültig einen Schluck daraus nahm. Auf dem Boden neben ihm saß im Lotussitz Bodayas. Der Elf hatte die Augen geschlossen. Wüsste Rhiwor es nicht besser, hätte er gedacht, dass er schlief. Plötzlich riss Bodayas die Augen auf und drehte seinen Kopf ruckartig in Richtung des Generals. Nickte.

»Gut«, brummte Zenit Schwarzbart, machte aber keine Anstalten, aufzustehen.

»Was machen wir jetzt?«, fragte Rhiwor. Er wusste, dass er darauf wahrscheinlich keine Antwort bekommen würde, doch allmählich wurde er nervös. Die Hafenmauer war gesprengt, der Großteil der Soldaten im Hafen ausgeschaltet und die Überlebenden flüchteten zum Rathaus in der Hoffnung, der Fürst würde ihnen irgendwie helfen. Dabei war Ugroc de Teltar vor drei Tagen gestorben. Scarlette hatte ihr Versprechen gehalten und ihm das Gift in den Wein gemischt. Wahrscheinlich nicht nur das Gift, sondern noch irgendein Mittel von ihrer Seite, sonst würde der Fürst nur schlafen und nicht tot sein.

»Wir warten«, antwortete der General, wie erwartet, ausweichend.

Rhiwor presste die Kiefer fest zusammen und schaute wieder durch das Fenster hinaus. Mittlerweile hatte der Staub sich etwas gelegt und offenbarte brennende Dächer und zertrümmerte Häuser. Immer mehr Menschen, die Haut mit einer schwarzen Ascheschicht überzogen, drängten auf das Rathaus zu. Einige hämmerten sogar gegen die Tür unten, doch Nack würde niemanden reinlassen. Zenit Schwarzbarts Sklave hatte sogar den Befehl bekommen, jeden zu töten, der versuchte, in das Haus einzudringen.

Plötzlich nahm Rhiwor eine flüchtige Bewegung aus dem Augenwinkel wahr. Er runzelte die Stirn und ließ seinen Blick über die Dächer schweifen, die auf gleicher Höhe mit dem Haus des Generals waren. Was war das? Vor dem hellen Feuer eines brennenden Gebäudes richtete sich eine schlanke Gestalt auf. Als sie sich seitlich drehte, kam Rhiwor nicht umhin, zu bemerken, dass mit diesem Wesen etwas nicht stimmte. Es war eindeutig eine Frau, die dort stand, aber ihre Brust war seltsam unförmig. Nun hob sie einen Arm und stieß einen auffordernden Schrei aus. Fast gleichzeitig ertönten laute, angsterfüllte Schreie aus der flüchtenden Menge unten in den Straßen Zowuzas. Unzählige Pfeile wurden aus der Dunkelheit auf die wehrlosen Überlebenden geschossen. Mindestens die Hälfte von ihnen ging mit panischem Kreischen und schmerzerfülltem Heulen zu Boden. Der Rest fing an zu rennen, trampelte über die Leichen der Vorgänger und stieß andere zur Seite, die stürzten und unter Fußtritten begraben wurden.

Wen hat der General bloß nach Zowuza gebracht?

Ein eisiger Schauer nach dem anderen fuhr Rhiwor über den Rücken, während er beobachtete, wie die Stadtbewohner gnadenlos abgeschlachtet wurden. Wer sein Haus verließ, wurde sofort mit einem Pfeil erschossen oder von anderen weg geschubst. Einige begriffen, dass es wohl besser wäre, sich im Inneren eines Gebäudes zu verstecken, und fingen an, Fenster einzuschlagen und in die Räume und Flure dahinter zu klettern. Rhiwors Blick zuckte zurück zu der Frau mit dem unförmigen Oberkörper. Neben ihr tauchte nun eine weitere Silhouette auf, die ihr auf die Schulter tippte. Beide verschwanden in der Dunkelheit und der Pfeilhagel setzte aus. Für einen kurzen Moment dachte Rhiwor, nun wäre es vorbei, und wollte sich schon an den General wenden, als er eine Gruppe von riesenhaften Gestalten auf der Straße sah, die sich stampfenden Schrittes in Richtung Stadtmitte bewegten. Sie traten die Leichen der Zowuzer achtlos aus dem Weg und betraten jeweils zu zweit oder zu dritt die Gebäude, in die die Überlebenden geflüchtet waren. Wieder erklangen panische Schreie, weinendes Flehen um Gnade.

»Was geht hier vor?«, konnte Rhiwor sich nun doch nicht zurückhalten und wirbelte zu dem General herum. »Ich dachte, die Flotte, die kommt, würde nur eine Ablenkung sein, damit wir unbemerkt auf einem der Schiffe aus Zowuza entkommen können! Wer sind diese Leute und warum bringen sie alle Bewohner um? Habt Ihr nicht gesagt, die Stadtmitte wäre der einzige sichere Ort, wenn alles ins Rollen kommt? Nun, wir befinden uns gerade in der Stadtmitte und die Zowuzer dort draußen sind alle tot!«

»Rhiwor, du und Bodayas, ihr seid schon am längsten an meiner Seite und unterstützt mich bei jeder Intrige«, sagte der General mit ungewöhnlich ruhiger Stimme. »Mittlerweile müsstest du wissen, dass niemand außer mir den ganzen Plan kennt. Dass die Scheißer dort draußen sterben, ist nur eine lästige Nebenwirkung. Bisher verläuft alles so, wie es sein sollte. Wir warten.«

Worauf warten? Rhiwor wandte sich vom General ab und schaute wieder aus dem Fenster. Der Brand hatte auf nebenliegende Gebäude übergegriffen und die Flammen erhellten die Nacht als wäre es früher Morgen. Die Gestalten, die die Pfeile geschossen hatten, waren nicht wieder aufgetaucht. Aus den Häusern drangen jedoch weiterhin gequälte Todesschreie, die jäh abbrachen. Nun erhob sich auch aus den äußeren Ringen erschrockenes Geschrei und Gekreisch. Rhiwor konnte nicht erkennen, wer sich dort durch die Straßen bewegte, aber er war sich ziemlich sicher, dass diejenigen ebenfalls eine Spur aus Leichen und Verwüstung hinterließen.

Plötzlich ertönte ein weiterer, ohrenbetäubender Knall und eine grelle Lichtkugel schoss in die Luft, wo sie in einem brennenden Feuerball explodierte. Rhiwor war für einen kurzen Augenblick geblendet, blinzelte. Er war sich ziemlich sicher, dass es vom Hafen aus gekommen war, aber war da nicht schon alles zerstört worden? Oder hatte der General einen weiteren Teil seines Plans für sich behalten?

»Es ist Zeit«, knurrte der General, knallte das Glas auf die Tischplatte neben sich und stand auf. »Das Signal ist gegeben worden. Die Straßen sind größtenteils leer. Trotzdem sollten wir wachsam sein.«

Bodayas erhob sich ebenfalls und schwang seinen scharlachroten Umhang zurück, sodass das schmale Schwert sichtbar wurde, das er an der Seite trug. Zähneknirschend machte Rhiwor sich ebenfalls bereit und zog sich die drei miteinander verbundenen Messer über die Hände. Er nannte sie Katzenkrallen, denn so, wie sie zwischen seinen Knöcheln ruhten, sahen sie auch aus. Wenn er mit seinen Fäusten Schläge austeile, blieben nicht nur Prellungen, sondern auch tiefe Wunden zurück. Er nickte dem General zu, der sich sein Schwert bereits umgeschnallt hatte.

»Gehen wir«, befahl Zenit Schwarzbart und ging voraus, durch den Flur und dann hinab in den ersten Stock, wo Nack mit einer gespannten Armbrust in den Händen vor der Statue der Femi stand und die Tür nicht aus den Augen ließ. Als er bemerkte, dass sein Herr gekommen war, verbeugte er sich. Im selben Moment zog Bodayas sein Schwert und schnitt dem Sklaven mit einer fließenden Bewegung die Kehle durch. Ohne einen Laut von sich zu geben sackte Nack zusammen und blieb tot liegen.

»Wir dürfen niemanden zurücklassen, der mehr weiß, als gut für ihn ist«, erklärte der General und bedeutete Bodayas mit einer Handbewegung, den anderen Bescheid zu geben. Der Elf trat zur Statue der Femi und zog an einem ihrer Arme, woraufhin sich eine gut verborgene Tür auf ihrer Rückseite öffnete. Bodayas verschwand darin. Rhiwor wartete zusammen mit dem General und fühlte sich mit jedem Herzschlag, der verstrich, unwohler. Bin ich auch jemand, der mehr weiß, als gut für ihn ist? Ist das der Grund dafür, dass Fios, Bairen und Somar nicht zurückgekehrt sind? Er begegnete dem Blick des Generals, der ihn finster anstarrte.

***

Als Bodayas die Treppe runter kam, wusste Thac, dass es so weit war. Er stand etwas abseits, möglichst weit weg von Saapabia, Kaso, Withur und Terak, die wild miteinander diskutierten. Dudunran hatte sich in eine dunkle Ecke gesetzt und starrte ausdruckslos in die Leere. Der immer vollkommen schwarz gekleidete Mann war Thac unheimlich. Sie hatten nur einmal miteinander gesprochen und dabei war es um verschiedenste Gifte gegangen. Thac war sich sicher, dass Dudunran den nahenden Elfen ebenfalls bemerkt hatte, doch er zuckte nicht mal mit der Wimper, hatte jedes Stück seines Körpers vollständig unter Kontrolle.

»Es ist so weit«, sagte Bodayas kalt und blieb in einiger Entfernung stehen. »Macht euch bereit, zum Hafen aufzubrechen.«

»Was ist mit dem hier?«, fragte Terak und ließ den Stab mit dem Stein an der Spitze herumwirbeln, den Yudra bei sich gehabt hatte, als sie gefangen genommen worden war.

»Mitnehmen«, befahl Bodayas und deutete zusätzlich auf die zwei nächstgelegenen Zellentüren. »Die auch.« Dann drehte er sich auf dem Absatz um und ging die Stufen wieder hoch.

»Dann wollen wir mal«, brummte Withur, klatschte in die Hände und nahm den Schlüsselbund vom Nagel an der Wand. Saapabia und Kaso bauten sich hinter ihm auf. Die Schwertkämpferin hatte die Hand auf ihrer Waffe, während der ehemalige Pirat den Griff seines Säbels fester umfasste. Withur drehte den Schlüssel im Schloss um und öffnete die Tür. Von drinnen erklang ein wütendes Zischen, dann ein Schrei. Mit bloßen Händen – ihre Fesseln hatte sie sich anscheinend abgerissen – stürzte Yudra sich auf die drei Krieger, die auf sie warteten. Ihr Gesicht war vor Hass verzerrt, doch genau dieser Hass wurde ihr zum Verhängnis. Sie schlug blindlings um sich, ohne einen richtigen Plan, und wurde schnell von Withur und Kaso überwältigt, während Saapabia ihr die Klinge ihres Schwertes an den Hals hielt. Terak trat vor und band der Elfe, die sich im Griff der zwei Krieger wand, ein Stoffband um. Eigentlich wäre das nicht nötig gewesen, da es sowieso Nacht war, aber sie war schon so lange unter der Erde gewesen, dass sie wahrscheinlich jedes Zeitgefühl verloren hatte.

»Ihr habt nichts mehr, das ihr mir nehmen könnt«, zischte sie. »Ich werde nichts sagen, egal, auf welche Weise ihr mich jetzt noch quält. Ihr habt zwei meiner Freunde getötet!«

»Soll ich sie zum Schweigen bringen?«, fragte Saapabia und verdrehte die Augen.

Withur winkte ab. »Lass sie reden so viel sie will. Später kannst du das immer noch machen.«

Die Schwertkämpferin nickte und achtete darauf, die Klinge ihrer Waffe stets dicht an der Kehle der Elfe zu behalten, während Withur und Kaso sie auf die Füße stemmten und mit groben Stößen nach vorne drängten. Yudra weigerte sich zuerst, doch ein Schlag in ihre Magengrube belehrte sie eines Besseren. Mit mahlenden Kiefern stolperte sie vorwärts und die drei Krieger eskortierten sie nach oben.

Thac warf Terak und Dudunran einen Blick zu. Ihnen war die Aufgabe gegeben worden, die zweite Gefangene unbeschadet zum Hafen zu bringen. Er selbst hatte sie herbeigeschafft, wobei er einige Schwierigkeiten gehabt hatte, ihre Familie aus dem Weg zu räumen. Sie war die Tochter eines Schmiedes, dessen Augenlicht allmählich nachließ, weswegen er immer weniger Aufträge bekam. Aus Geldnot hatte er sich dazu bereit erklärt, Thac einige Metallgefäße für Kräuter zu schmieden. Bei einem Höflichkeitsbesuch hatte Thac ihm dann etwas Gift in den Wein geschüttet. Die Schwester der Gefangenen loszuwerden war etwas schwieriger gewesen, doch letztendlich hatte er auch das geschafft und die junge Frau zum General gebracht. Er war außerordentlich zufrieden gewesen.

»Dann wollen wir mal«, sagte Terak, warf Dudunran den Stab zu, der ihn mit einer Hand fing, und nahm den Schlüsselbund an sich. Es klickte leise, als die zweite Zellentür sich öffnete. Diese Gefangene war weniger gefährlich, eigentlich gar nicht. Terak ging alleine hinein und zog die junge Frau heraus, die am ganzen Körper zitterte. Sie weinte und schluchzte und machte keinen Versuch, sich die Tränen wegzuwischen. Auf der rechten Wange prangte ein großer, roter Fleck. Ein Feuermal. Ähnlich dem, das Tara hatte. Auch waren ihre Haare denen der jungen Frau ähnlich, die dem General entwischt war.

»Gnade! Gnade! Bitte, lasst mich gehen!«, wimmerte die Gefangene. »Bitte! Ich tu alles, was ihr wollt!«

Terak lachte nur und tätschelte ihren Kopf, wobei sie zusammenzuckte. »Verhandelt wird hier nicht. Du weißt, was wir dir gesagt haben. Wie heißt du?«

»Sa...« Sie hatte den Namen nicht mal ausgesprochen, als Terak ihr eine Ohrfeige verpasste. »Tara! Tara!«, schrie sie sofort und schluchzte weiter. »Bitte, bitte, lasst mich gehen!«

»Wie langweilig«, schnaubte Terak, packte grob den Arm der Gefangenen und zog sie hinter sich her zur Treppe. Thac sah ihnen etwas hilflos nach und wollte gerade hinter ihnen her gehen, als ein plötzlicher Schmerz durch seinen Unterleib schoss. Keuchend blickte er an sich hinab. Die blutige Spitze eines langen Messers ragte aus seinem Bauch und wurde mit einem Ruck wieder heraus gezogen.

»Was...?« Thac musste sich an der Wand abstützen. Seine Knie wurden weich. Langsam sackte er zu Boden und starrte zu Dudunran hoch, der mit einer Hand die Klinge des Messers an seiner schwarzen Kleidung säuberte, während er mit der anderen immer noch den Stab hielt. Wofür?, wollte Thac fragen, doch es kam nur ein Röcheln aus seiner Kehle. Ich war dem General immer treu ergeben! Habe alle seine Aufträge ausgeführt! Habe Gifte gemischt und sie seinen Plagegeistern zugeschoben!

Fast geräuschlos ging Dudunran vor ihm in die Hocke und sah ihn mit seinen honigfarbenen Augen an. Das einzige Helle an seiner ganzen Erscheinung. »Du solltest wissen, dass der General trotzdem stolz auf dich ist.« Seine Stimme war samtweich. »Du hast ihm Tara wiederbeschafft. Bis jemand bemerkt, dass es die falsche Frau ist, hat er Zowuza bereits verlassen. Aber er kann niemanden zurücklassen, der zu viel weiß.«

Du weißt auch zu viel!, wollte Thac sagen, aber sein Mund war voller Blut.

Trotzdem schien Dudunran ihn zu verstehen und nickte leicht. »Wir alle wissen zu viel. Sehe dem Tod mutig entgegen, Thac. Vielleicht wird Jeovi dich dann in ihrem Reich aufnehmen. Obwohl ich das bezweifle angesichts der Menschen, die du mit deinen Giften bereits getötet hast.« Damit erhob er sich und verschwand in der Dunkelheit. Das Echo seiner Schritte verklang allmählich, während Thacs Körper taub wurde. Dann kam die Angst. Und die Kälte.

***

Saapabias Blick blieb an Rhiwors Leiche hängen. Der muskulöse Krieger lag mit durchgeschnittener Kehle am Boden. Wenige Schritte weiter war der Sklave des Generals in einer ähnlich grotesken Position zu Boden gesunken. Die rote Blutlache hatte sich schon weit ausgebreitet und floss in die Rinnen zwischen den kleinen Steinchen des Mosaiks, das um die Statue der Göttin Femi den Boden verzierte. Saapabia sah zum General, dessen einer Ärmel aufgerissen war. Die Haut darunter war leicht angekratzt.

»Was ist hier passiert?«, stellte Withur die Frage, die ihr auf der Zunge lag.

»Sie haben meinen Plan in Frage gestellt«, antwortete Zenit Schwarzbart kalt, wandte sich wortlos um und ging zur Tür. Von draußen erklang lautes Geschrei. Hilferufe vermischten sich mit schmerzerfülltem Kreischen.

Was geht da vor?, fragte Saapabia sich, folgte aber dem General und den anderen Kriegern hinaus. Immer darauf achtend, das Schwert nicht von Yudras Kehle zu nehmen. Zwar wusste sie nicht, was es bringen sollte, diese Elfe mitzunehmen, aber den Befehl von Zenit Schwarzbart durfte man nicht in Frage stellen. Auch versuchte sie den Gedanken zu vertreiben, dass Thac nicht zusammen mit Dudunran nach oben gekommen war.

Die Straße war mit Leichen übersät. Pfeile steckten überall, als wäre eine ganze Schar von Bogenschützen über Zowuza hergefallen. Vielleicht war das auch der Fall. Sie hatte keine Ahnung, wen der General in den Hafen der Stadt befohlen hatte. Es war zweifellos jemand, der es liebte, zu zerstören, zu töten und niederzubrennen. Hohe Flammensäulen schossen links und rechts der Straße in den Himmel. Ab und zu meinte Saapabia, die unförmigen Gestalten seltsamer Wesen auf den Dächern zu sehen. Als Yudra über das Bein einer Leiche stolperte, riss Kaso ihren Kopf an den Haaren zurück, damit sie nicht in Saapabias Schwert rannte.

»Schick sie besser schlafen«, flüsterte der ehemalige Pirat ihr zu.

Kurzerhand schlug Saapabia der Elfe den Schwertknauf gegen den Schädel, woraufhin Yudra zusammensackte und von Kaso auf den Rücken gehievt wurde. Trotz des zusätzlichen Gewichts ging er zügig weiter. Withur begleitete ihn, während Saapabia sich etwas zurückfallen ließ. Sie wusste nicht, warum. Es war ein Gefühl, das ihr sagte, weiter hinten zu bleiben.

Im selben Moment wurde die Tür eines nebenstehenden Gebäudes aufgetreten und ein riesiges Wesen quetschte sich durch die Öffnung hinaus. Seine Haut war grau wie Stein, mit unzähligen Narben überzogen, die fast wie ein engmaschiges Netz aussahen. Zwei klobige Hauer wuchsen ihm aus dem Unterkiefer und verdeckten fast die kleinen, schwarzen Augen. Als es Withur und Kaso sah, schwang es brüllend den Hammer in seiner Hand und griff sie ohne zu zögern an.

»Vorsicht!«, rief Saapabia und hob ihr eigenes Schwert, doch es war bereits zu spät. Der Hammer des Geschöpfs traf Kaso direkt vor die Brust und schleuderte ihn mit voller Wucht gegen die nächste Hauswand. Der Krieger war sofort tot. Ob das auch für Yudra galt, die reglos neben ihm lag, konnte Saapabia nicht sagen.

Nun wandte das Wesen sich Withur zu, holte erneut mit dem Hammer aus, verfehlte den erfahrenen Krieger jedoch. Er duckte sich, wirbelte herum und zog in derselben Bewegung seine zwei Schwerter. Ist er verrückt?, dachte Saapabia. Gegen dieses Vieh kommt er doch nie im Leben an! Auch Withur schien das zu begreifen. Die Schwerter immer noch in der Hand wich er dem nächsten Hammerschlag mit einem Sprung nach hinten aus und verschwand durch ein eingeschlagenes Fenster ins Innere eines Gebäudes. Das riesige Wesen stieß ein wütendes Brüllen aus und folgte ihm, wobei es die gesamte Wand mit einem einzigen Hieb niederriss.

Saapabia starrte ihm fassungslos hinterher. Sie hatte so ein Wesen noch nie im Leben gesehen, obwohl sie schon viel in der Goldenen Welt rumgekommen war. Ihre Gedanken huschten hin und her. Einerseits wollte sie Withur helfen, andererseits musste sie die Befehle des Generals befolgen und Yudra zum Hafen bringen. Die Entscheidung wurde ihr von einem plötzlich aufkommenden Gefühl der Gefahr genommen. Mit gezogenem Schwert wirbelte sie herum und schaffte es gerade noch, Bodayas' schmaler Klinge auszuweichen. Sie hatte sich sowieso schon gefragt, wo der Elf blieb.

»Was soll das?«, fragte sie und spuckte vor ihm auf den Boden. »Werden wir jetzt einer nach dem anderen ausgeschaltet, bis nur noch du übrig bist? Du belügst dich selber, wenn du glaubst, dass der General dich leben lassen wird. Er hat sogar Rhiwor getötet!«

Wortlos griff Bodayas erneut an. Sein schmales Schwert beschrieb einen silbernen Bogen, prallte auf ihre eigene Waffe. Sie spürte die Kraft, die der Elf in seinen Schlag steckte, wäre beinahe einen Schritt zurück gestolpert. Doch sie stemmte sich dagegen, lenkte sein Schwert ab und stieß ihrerseits zu. Bodayas parierte, wich aus, schlug erneut zu. Beinahe streifte seine Klinge ihren Unterarm. Saapabia presste grimmig die Zähne zusammen. Er war vielleicht gut, aber er kämpfte wie ein Elf. Sie hingegen war einst die Kapitänin einer Piratenmannschaft gewesen. Sie kannte alle schmutzigen Tricks, um sich in einem Kampf zu beweisen.

Als sie sich das nächste Mal duckte, hob sie mit der freien Hand etwas warme Asche vom Boden auf und warf sie in Bodayas Richtung, während er zum Schlag ausholte. Der graue Staub nahm ihm die Sicht und drang wahrscheinlich auch in seine Augen ein. Sie hörte ein unwilliges Grollen, wartete jedoch nicht lange und stieß ihr Schwert nach vorne, direkt auf die Brust des Elfen zu. Doch plötzlich spürte sie, wie ihr ganzer Körper erschlaffte. Ihre Finger öffneten sich ohne dass sie es gewollt hätte und ließen ihre Waffe zu Boden fallen. Ihre Beine gaben nach und sie stürzte zu Boden, schlug sich die Knie an den herumliegenden Steinen und Glasscherben auf.

Was passiert mit mir? Panisch versuchte sie, sich zu bewegen, aber ihr Körper gehorchte ihr nicht mehr. Da war etwas in ihren Gedanken, das sie davon abhielt, aufzustehen. Auf einmal tauchte Bodayas in ihrem Gesichtsfeld auf. Der Elf rieb sich die Asche aus den Augen, die sich auch rundherum grau auf seine Haut gelegt hatte, selbst auf die Schulterstücke seines scharlachroten Umhangs. Er richtete die Spitze seines Schwertes auf ihre Brust.

»Du hättest das nicht tun dürfen«, sagte er. »Ich hätte dir einen schnellen Tod geschenkt. Jetzt wirst du in den letzten Augenblicken deines Lebens Schmerz spüren, den du noch nie zuvor gespürt hast.«

Er verschwand mit wehendem Umhang irgendwo hinter ihr. Saapabia konnte sich immer noch nicht bewegen, wurde von der fremden Macht am Boden gehalten, zwischen den Trümmern und mit Pfeilen gespickten Leichen. Mit einem Mal war sie wieder frei. Blitzschnell drehte sie sich zur Seite und griff nach ihrem Schwert, als plötzlich ein großer Fuß auf die Klinge trat und sie daran hinderte. Mit klopfendem Herzen schaute sie hoch und blickte in die grausamen, kleinen Augen des unbekannten Wesens. An seinen Hauern hingen Haut- und Kleiderfetzen, von denen Blut herab tropfte. Es wiegte seinen Hammer und ließ ihn dann auf sie niedersausen. Saapabia schrie.

***

Innerhalb weniger Augenblick verwandelte die Straße vor Terak sich in ein Schlachtfeld. Er sah, wie das riesige Ungeheuer Kaso und Yudra mit seinem Hammer gegen die Hauswand schleuderte, wie es Withur ins Innere des Gebäudes folgte, wie Bodayas gegen Saapabia kämpfte und die Schwertkämpferin dann von dem Wesen erschlagen wurde. Er war unfähig, irgendeinen vernünftigen Gedanken zu fassen, ließ sich einfach auf den Boden fallen und riss die Gefangene mit sich.

»Lass mich gehen, lass mich gehen«, wimmerte die junge Frau, während er ihren Kopf gegen den Boden drückte, damit man sie nicht sah.

»Halt die Klappe«, zischte Terak und versuchte, von unten auszumachen, was weiter vorne geschah. Das riesenhafte Wesen hatte sein Werk vollendet und schaute sich nun nach neuen Opfern um. Es schien in einem der Häuser eine Bewegung zu bemerken, denn es grunzte zufrieden und stampfte wieder ins Innere.

Wo ist der General?, fragte sich Terak. Warum hilft er uns nicht? Braucht er diese Gefangene denn gar nicht? Und Yudra? Die Elfe lag blutend neben Kasos Leichnam. Er war sich nicht mal sicher, ob sie überhaupt noch lebte. Hat er wirklich vor, uns alle umzubringen, weil wir zu viel wissen? Zutrauen würde ich es ihm. Aber nicht mit mir!

Fluchend packte er die Gefangene mit einer Hand und stützte sich mit der anderen am staubbedeckten Boden ab, um voran zu kriechen, wobei er die junge Frau mit sich schleppte. Das Geheul von ihr ging ihm allmählich auf die Nerven. Wenn sie nicht die Klappe hielt, würden sie entdeckt werden, bevor sie die aus den Angeln gerissene Tür erreichten. Das Haus, zu dem sie gehörte, war anscheinend bereits von diesen Wesen betreten und zerstört worden. Eine Frau, deren Haare von einem Stofftuch zusammengehalten wurden, lag tot im Türrahmen. Terak stieß ihre Beine zur Seite und kroch an ihr vorbei in den Flur, die Gefangene immer noch mit sich zerrend. Er bewegte sich noch ein Stück weiter, bevor er es wagte, sich hin zu hocken.

»Halt die Klappe!«, fuhr er die junge Frau wieder an, die sich mittlerweile ihre Unterarme und Knie aufgeschrammt hatte. Sie weinte immer noch ununterbrochen. Genervt umfasste Terak ihr Kinn mit einer Hand und zwang sie dazu, ihn anzusehen. »Halt die Klappe oder ich schneide dir die Zunge raus!«

Das schien zu helfen. Ihre Augen weiteten sich vor Angst und sie presste sich die Hand auf den Mund, um ein Schluchzen zu unterdrücken. Jetzt, wo sie still war, konnte Terak auf die Geräusche von draußen lauschen. Er hörte nur das Knistern der Flammen und die verzweifelten Schreie der Stadtbewohner, jedoch von weiter weg. Auf der Straße, die zum Hafen führte, gab es wahrscheinlich keine Überlebenden mehr. Er spürte, wie eine brennende Wut in ihm aufkam. Zowuza war seine Heimat und er war hier geboren worden. Zwar verachtete er die Stadt für das, was sie ihm angetan hatte, aber sie zerstört zu sehen, bereitete ihm trotzdem Schmerzen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich dem General nie angeschlossen! Egal, welchen Schutz er mir versprochen hat!

Plötzlich ertönte ein leises Klirren aus einem der Räume. Terak hielt den Atem an und löste den Griff der Gefangenen, die ihre Finger in seinen Arm gekrallt hatte. Jemand war im Haus. Langsam glitt seine Hand zu der Peitsche an seinem Gürtel. Er konnte gut mit ihr umgehen, doch würde sie ihm in so einem engen Flur etwas bringen?

Das Klirren war verstummt. Vielleicht war es nur jemand, der durch ein Fenster nach draußen geklettert war? Oder eine herumstreunende Katze? Gerade wollte Terak sich entspannen, als eine dunkle Gestalt aus dem Nebenraum trat. Vollkommen in schwarz gekleidet sah Dudunran aus wie ein nächtlicher Meuchelmörder. Vielleicht war er das auch. Er war aus diesem Mann nie schlau geworden. Nun blitzte in seiner einen Hand ein langes Messer auf. In der anderen hielt er den weißen Stab mit dem Stein an der Spitze. Mit fließenden, fast schleichenden Bewegungen ging Dudunran auf Terak zu, wobei er den Stab nach wenigen Schritten gegen die Flurwand lehnte und ein weiteres Messer hervor holte.

Sofort war Terak auf den Beinen und rollte seine Peitsche aus. Mit einem Schwenken seiner Hand ließ er sie knallen, woraufhin Dudunran inne hielt. Die Gefangene wimmerte leise vor sich hin, hatte die Beine angezogen und sich die Hände vor die Augen geschlagen.

»Bist du gekommen, um mich zu töten?«, schleuderte Terak dem anderen Krieger entgegen. »Hat der General es dir aufgetragen?«

»Nein«, antwortete Dudunran mit seidenweicher Stimme. Er warf das Messer in seiner rechten Hand hoch, fing es an der Klinge, tat es nochmal und fing es diesmal am Griff. »Ich habe beschlossen, dass der General mir nichts mehr zu befehlen hat.«

Terak schnaubte ungläubig. »Dann beschließe ich dasselbe. Damit sind wir auf einer Seite. Warum also sollten wir kämpfen? Steck die Messer weg!«

Dudunran machte keine Anstalten, das zu tun. »Hast du schonmal an folgende Sache gedacht«, sagte er stattdessen. »Wir arbeiten für den General, aber für wen arbeitet er?«

»Er arbeitet nur für sich«, antwortete Terak und wusste nicht, worauf der Krieger hinaus wollte.

»Wenn das so wäre, warum hat er so lange damit gewartet, die Flotte aus Gol-Gabur zu benachrichtigen? Nein, er arbeitet auch für jemanden. Und dieser Jemand möchte ihn mit der Flucht dafür belohnen, dass er diese Frau«, er deutete mit einem Messer auf die leise wimmernde Gefangene, »gefunden hat. Genauer gesagt Tara, die allerdings geflohen ist. Nun stellt sich mir eine weitere Frage. Was ist so besonders an ihr, dass der, für den der General arbeitet, sie haben möchte?«

Das war zu hoch für Terak. »Überleg du ruhig weiter. Ich werde den ganzen Mist hier hinschmeißen und mich aus dem Staub machen.« Er packte den Griff seiner Peitsche fester und tat einen Schritt weiter ins Innere des Hauses, doch Dudunran streckte seinen Arm seitlich aus und versperrte ihm so den Weg.

»Selbst wenn du abhaust, wirst du nicht weit kommen«, erklärte der Krieger. »Der General wird dich finden und töten. Ich weiß nicht, wie er alle seine Untergebenen im Auge behält, aber irgendwie schafft er das.«

»Was soll ich dann tun?«

»Du?« Dudunran sah ihn ausdruckslos an. »Nichts.«

Terak spürte das Messer an seiner Kehle, bevor er überhaupt die Bewegung wahrnahm. Der Schnitt war so schnell und präzise ausgeführt, dass er fast keinen Schmerz fühlte. Nur die Wärme des Blutes, das seinen Hals hinunter lief. Mit einem letzten Aufbäumen aus Wut ließ er seine Peitsche knallen, doch Dudunran sprang zur Seite und er traf stattdessen den Stab, der an der Wand lehnte. Er zersplitterte in der Mitte und der Stein an seiner Spitze sprang aus der Halterung, rollte über den Boden und blieb irgendwo zwischen den umgekippten Möbeln liegen.

Kräftige Hände stützten Terak, während er zu Boden sank. »Mit deinem Tod hast du dafür gesorgt, dass der General nicht an meiner Treue zweifelt«, übertönten Dudunrans direkt an seinem Ohr gesprochenen Worte das entsetzte Kreischen der Gefangenen. »Ich werde ihm die falsche Tara bringen. Und er wird mich zu dem bringen, für den er arbeitet. Ich danke dir für dein Leben, mein Freund.«

***

»Sind alle tot?«, fragte der General, während er die Trümmer des Hafens betrat. Überall lagen auseinander gebrochene Teile der Hafenmauer. Ein ätzender Staub hing in der Luft, der dazu reizte, in einen Hustenanfall auszubrechen. Wer bei der Explosion hier in der Nähe gestanden hatte, war eines qualvollen Todes gestorben. Entweder durch herabregnende Steine oder durch das Feuer, das kurz danach ausgebrochen war. Immer noch sprangen die Flammen von Dach zu Dach, doch hier am Hafen waren die am Boden vom einströmenden Wasser aus dem Becken schon größtenteils gelöscht worden.

»Fast«, antwortete Bodayas, während er dem General zu dem einzigen halbwegs heilen Steg folgte, an dem eines der schwarzen Schiffe angelegt hatte. »Kaso, Withur und Saapabia wurden von einem Troll erschlagen. Es fehlen nur noch Terak und Dudunran.«

»Was ist mit Yudra?«

»Ebenfalls tot«, entgegnete Bodayas fest.

»In Ordnung. Kümmere dich um die restlichen zwei.«

Etwas verwirrt über die Antwort des Generals brauchte er zwei Augenblicke, um zu antworten. »Mache ich.«

Warum ist er froh darüber, dass Yudra tot ist?, fragte sich Bodayas, während er seine Sinne auf der Suche nach einem Hund durch die mit Leichen übersäten Straßen Zowuzas gleiten ließ. Wollte er sie von Anfang an tot sehen? Dabei hat er doch gesagt, dass er sie braucht. Wenn sie wirklich hätte sterben sollen, warum hat er sie dann nicht zusammen mit Beihun und Nurov getötet?

Endlich fand er einen der Straßenhunde. Gerade wollte er ihm seinen Willen aufzwingen, als ihm zwei Gestalten auffielen, die sich auf ihn zubewegten. Dudunran zog die Gefangene mit dem Feuermal im Gesicht hinter sich her. Yudras Stab hatte er nicht dabei. Bodayas vergaß den Hund und richtete sich auf, die Hand am Schwert. Seine Augen tränten immer noch leicht von der Asche, die Saapabia ihm ins Gesicht geworfen hatte, aber mit dem schwarz gekleideten Krieger würde er trotzdem fertig werden.

Ein paar Schritte von ihm entfernt blieb Dudunran stehen. Mit einer ausdruckslosen Miene zog er eines seiner Messer und hielt es der Gefangenen an den Hals, die laut aufschluchzte und den Kopf in den Nacken legte, um der Klinge zu entgehen. Dadurch entblößte sie ihm die Kehle nur noch mehr. Bodayas seufzte. Das hätte er erwarten können.

»Wo ist Terak? Und wo ist der Stab, den du mitbringen solltest?«, fragte er stattdessen ruhig und ging nicht auf die Drohung ein.

»Der Stab ist zersplittert«, wehte Dudunrans Stimme zu ihm rüber. »Und Terak ist tot. Ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Er wusste zu viel.«

»Du weißt auch zu viel«, entgegnete Bodayas trocken. »Wenn du das Mädchen tötest, wirst du der nächste sein. Das ist dir klar?«

»Das ist mir durchaus klar. Aber tu nicht so, als wäre dir ihr Leben egal. Der General braucht sie, nicht wahr? Sonst kommt er nicht aus Zowuza weg.«

Bodayas atmete tief durch. Der sonst so schweigsame Krieger war schlauer als er erwartet hatte. »Ich schlage dir Folgendes vor: Du übergibst mir das Mädchen und dafür lasse ich dich am Leben.«

»Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, Bodayas, aber so dumm bin ich nicht.« Das Messer glitt mit der flachen Seite leicht den Hals der jungen Frau hinauf, sodass die Spitze nun direkt auf die Unterseite ihres Kinns deutete. »Ich vertraue dir nicht, und deinen Vorschlägen noch weniger. Die falsche Tara ist meine Lebensgarantie. Solange ich sie in meiner Gewalt habe, kann ich Forderungen stellen, die erfüllt werden müssen, da ich sie sonst töte. Es muss schwer gewesen sein, eine Frau aufzutreiben, die Tara so unglaublich ähnlich sieht. Auf die Schnelle werdet ihr keine zweite finden. Ihr habt also keine Wahl, als auf mich zu hören.«

»Und was willst du?«, fragte Bodayas zähneknirschend. Er wird sie ohnehin nicht jeden Augenblick bei sich haben können. Wenn sie erst weit genug von ihm weg ist, werde ich ihn sofort töten.

»Weiterhin dem General dienen«, antwortete Dudunran ruhig. »Mit euch auf dieses Schiff steigen und Zowuza verlassen.«

»Du hast keine Ahnung, auf was du dich da einlässt«, zischte Bodayas. Er war versucht, dem schwarz gekleideten Krieger seinen Willen aufzuzwingen, aber dieser Prozess dauerte. Wenn Dudunran es vorzeitig bemerkte, könnte er der Gefangenen mit einem einfachen Zucken die Kehle durchschneiden. Hat er vielleicht sogar gesehen, was ich mit Saapabia gemacht habe? Hält er das Messer deswegen so nah an ihren Hals?

»Ich glaube, ich bin auf dem besten Weg, das herauszufinden.« Mitten im Satz holte Dudunran plötzlich sein zweites Messer hervor und fuhr der Gefangenen damit über den Unterarm. Sie kreischte vor Schmerz und Überraschung auf, während der Stoff um die Wunde sich langsam rot färbte.

»Was soll das?«, fragte Bodayas wütend.

»Die Klinge dieses Messers ist vergiftet«, sagte Dudunran ausdruckslos, hob die besagte Waffe und warf sie in hohem Bogen ins Wasser des Hafenbeckens. »Nur ich kenne das Gegenmittel. Ich werde ihr jeden Tag so viel davon geben, dass die Wirkung des Gifts für einen Tag aussetzt. Du verstehst also, welche Konsequenzen auf meinen Tod folgen?«

Wenn Dudunran stirbt, kann er ihr nicht mehr das Gegenmittel geben. Dieser Hurensohn! Tausend Schimpfwörter bahnten sich ihren Weg in Bodayas' Gedanken. Und ich kann ihn nicht mal dazu zwingen, mir das Rezept zu verraten, da ich ihn nur das machen lassen kann, wozu ich selber fähig bin. Er musste sich geschlagen geben. Frustriert schlug er seinen scharlachroten Umhang zurück und drehte sich auf der Stelle um, um zum schwarzen Schiff zu gehen. Hinter sich hörte er, wie Dudunran und die Gefangene sich ebenfalls in Bewegung setzten. Der General würde über diese Sache nicht begeistert sein, überhaupt nicht. Aber er wird mich nicht töten, versicherte er sich. Er braucht meine Fähigkeiten.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top