Chapter 18. Apa Aku Pernah Mengeluh?

Vote dan komen dulu, ya...

Part 19 akan aku update paling cepat kalau vote-nya 1k lagi. Komen 9juta 🤣🤣🤣

Udah baca extra content chapter 17 di karyakarsa belum?

Mau lagi? Mau yang lebih panas lagi? Iya?

Huuu... dasar mesum. Sabar, dongggg semua akan mesum pada waktunya 🤣

Pramana ternyata anak nenek, bukan anak mama.

Aku jadi ingat ceritanya yang cuma sepenggal soal Kuva. Mungkin karena alasan yang sama juga, Pak Idris Bachtiar dan Bu Sri As lebih memperhatikan anak sulung mereka, daripada si bungsu. Pantesan galak banget jadi orang, ya? Ternyata masa kecilnya butuh perhatian.

Sampai detik ini aku belum bisa menduga-duga, apa yang bikin Kuva terdengar jauh lebih butuh kasih sayang dari Pramana. Nanti aja kalau lubang dubur Pram lagi longgar, aku tanya-tanya. Kalau enggak kebeneran lagi lemes, mulutnya tajam banget. Bukannya dijawab, yang ada nanti aku malah dituduh macem-macem. Dituduh naksir dia lah, padahal memang iya, tapi dulu.... Dituduh mau tahu aja, padahal emang udah tahu lumayan banyak.

Pram lagi berdiri-diri di dekat pagar. Nelepon neneknya supaya diizinin ninggalin rumah sebelum tukang kunci selesai kerja. Bolak-balik dia nengok ke arahku yang nungguin di mobil, pura-pura sibuk ngecek ponsel yang ketinggalan semalaman di tas. Aku sampai harus nunjukkin kupingku yang kusumpal airpod biar dia yakin aku nggak menguping.

"Pram nggak bisa nunggu nenek pulang dari pasar," katanya. "Nggak keburu, Nenek...."

Denger, nggak? Manis banget kan cara ngomongnya sama si nenek? Manggil dirinya sendiri aja pakai nama kalau ngomong sama neneknya. Coba kalau ngomong sama aku juga manis kayak gitu.

"Nggrid, mana proto sample-nya? Pram udah nunggu kamu dari tadi. Pram capek ngurusin kamu kerja nggak becus! Kamu ngapain aja di bawah seharian? Kerja apa berak lama banget???"

Dih... nggak cocok....

Bagusan emang rada judes dia, tuh. Lebih pantes.

"Iya... nanti Pram mampir, ya? Nggak sama siapa-siapa, kok. Itu barusan temen kantor Pram jemput. Enggak... nggak di dalam rumah semalaman. Salah itu tukang kuncinya. Iya... Pram nggak seks bebas, Neeek," geramnya tertahan.

Affh iyah?

Nggak seks bebas semalem emang bener..., tapi kalau sebelum-sebelumnya... masa iyaaah?

"Iya... Pram ngerti. Kalau pengin... ntar pas udah nikah aja. Iya, Nek. Nanti Pram temuin mereka juga, ya? Pram ngerti. Anak Kuva anak Pram juga... okay... okay, Nek... udah, ya?"

Oh... jadi Kuva udah nikah?

Pram kapan nikah?

Nggak jadi nikah, ya?

Kasian...

Gara-gara siapa, tuuuh?

Huhu mampus.

Aku mikir gitu sambil cengengesan, pas banget Pram lagi melengos ke arahku. Bisa kena goreng lagi, nih, pikirku. Buru-buru, aku nunduk lagi meriksa panggilan masuk berjumlah puluhan yang semuanya dari Gandhi. Ngapain dia miskol-miskol? Mau ngajak VCS lagi? Dasar laki-laki kardus. Selalu ditolak, masih usaha terus.

Selain Gandhi, adikku yang ternyata ke rumah pas mati lampu juga nelepon berkali-kali. Dia pasti kesal.

Adikku cowok, namanya Benny, ganteng dan single. Dia tipe orang yang nggak bakal mau ninggalin kamar kecuali ada gempa bumi atau mati lampu (sebab Ayah pasti langsung nyeret dia keluar buat nemenin aku.) Dulu sih ibu sering protes sama kebiasaan Benny yang ansos, takut dia jadi perjaka tua dan selamanya jadi tanggungan orang tua, tapi setelah mereka tahu penghasilan Benny di Patreon sebagai streamer game lumayan besar, nggak ada lagi yang berani ngusik dia di rumah. Makanan dan keperluan Benny juga ditaruh di depan pintu dengan tepat waktu. Semua karena seluruh pengeluaran rumah, mulai dari biaya listrik, PAM, dan isi kulkas dipenuhi oleh Benny. Menurut Benny, orang-orang yang jarang ninggalin rumah akan hidup lebih lama. Contohnya seperti saat terjadi pandemi atau serangan zombie.

Aku memutuskan menghubungi Benny dan mengabaikan Gandhi.

"Ke mana aja kamu semalaman, Mbak?" serangnya galak begitu nada sambungku berhenti. "Aku nungguin di teras rumahmu sampai hujan berhenti. Kalau aku pulang, Ayah pasti nanya macem-macem. Kamu kok nggak di rumah jam segitu ke mana? Salah-salah aku disuruh nyisir seluruh kota nyariin kamu doang!"

"Ceritanya panjang, Ben," keluhku. "Yang jelas aku nggak kenapa-kenapa, kok. Duitku udah mau habis, Ben... kirimin, dong...."

"Duit-duit!" omelnya. "Next time lampu mati lagi, aku nggak mau langsung ke sana kalau kamu udah bisa ngatasin. Basah kuyub aku semalaman!"

"Jangan gitu, dooong...."

"Ya udah jawab. Kamu ke mana aja? Nggak mungkin nungguin ekspor, kan? Lagi low season gini?"

"Aku kebetulan lagi main ke rumah Vero," dustaku. "Aku nginep sana karena kemaleman dan ujan deres. Banyak sampel yang harus dikerjain. Jangan bilang-bilang Ayah, ya?"

"Aku tadinya nggak mau bilang. Makanya aku neduh di teras sampai ujan berhenti. Tapi ngelihat aku sampai rumah basah kuyub, dia curiga lah. Pasti aku nggak masuk rumah," dia masih menggerutu. "Aku nggak suka ah kayak gini. Kalau emang nggak perlu didatengin, aku bisa ngerjain yang lain. Nebus waktu tidur misalnya."

"Iya... iya... tahu..., aku minta maaf. Kamu bilang apa ke Ayah?"

"Kubilang lembur."

"Thanks, Ben. Nanti kutraktir dukungan di platform lokalmu aja, ya? Apa namanya? Karyakarsa?"

"Sejuta!"

"Banyak banget, ntar kamu cepet kaya. Tapi kamu transfer ke rekeningku dulu dua juta, ya? Gajianku masih lama...."

"Dasar kakak nggak berguna," makinya. "Ya udah. Aku mau sarapan dulu. Habis ini kukirim."

"Eh... Ben...."

"Apa?"

"Bubur Ayam Pak Brewok buka enggak?"

"Buka lah... kalau bukan hari kiamat, mana pernah dia tutup?"

Aku masih tersambung di telepon dengan Benny waktu Pramana tahu-tahu udah masuk mobil. Tas kerjanya ditaruh jok belakang lewat ruangan di antara kami. Sabetan udara saat tas itu terbang di sampingku menoreh tajam di sekitar mukaku. Aku sempat berkelit. Pramana menatapku sedetik buat mastiin tasnya nggak mengenai pipiku.

Aku cemberut.

"Kena?" bisiknya.

"Kalau kena, mukaku udah penyok, Pram. Tasmu kan berat."

"Terus kenapa mukanya kayak kesel gitu?" katanya, aku ngerasa perlu ngejawab. Ngeluh sama dia juga percuma. "Nelepon orang rumah?"

Pram udah nanya dengan suara pelan, tapi Benny masih bisa dengar, "Siapa tuh?"

"Bosku," jawabku.

"Kamu udah nyampe kantor lagi jam segini? Semalem lembur sampai jam berapa? Gajimu aja kurang-kurang terus, Mbak. Keluar aja dari kerjaan itu, mulai serius nulis! Zaman sekarang, hobi bisa jauh lebih ngasilin duit daripada kerja buat orang. Ngerjain impian orang lain terus, impianmu sendiri kapan?" omelnya.

"Kamu mah enak, Ben. Ngerintis dari lama. Nggak semua orang seberuntung kamu!"

"Semua orang juga mulainya dari nol, tapi kalau nggak dimulai... ya nggak akan sampai ke mana-mana. Daripada kayak gitu terus? Badan capek-capek... tapi duit gaji sebulan aja nggak nyampe!"

"Udah ah... bawel. Ditungguin transferannya. Kamu aja yang jadi orang kaya. Asal aku dapat cipratannya kan sama aja!"

"Dasar oportunis."

"Dasar ansos."

"Ansos... ansos... tapi duitnya lu doyan!"

"Oh... tentu, dong!"

Aku baru sadar Pram masih dengerin semua percakapanku dengan Benny. Begitu panggilan telepon kuakhiri, Pram langsung nanya, "Akrab ya kamu sama saudara-saudaramu?"

"Iya," jawabku.

"He's right, anyway," kata Pram lagi. "Soal mulai ngerjain impianmu sendiri dan berhenti ngerjain impian orang lain. Kamu nggak seharusnya hapus akun menulismu."

"Benny memang anaknya dari lulus sekolah nggak pernah mau kerja. Kuliah aja asal-asalan. Jadi secara teknis dia nggak punya pilihan selain harus ngasilin sesuatu dari apa yang disukainya," beberku sambil memberi isyarat pada Pramana untuk mengenakan sabuk pengaman. Aku mau jalan. "Lagi pula... aku udah bikin lagi. Akun baru."

Pram mengangguk. "Boleh ngasih saran?"

Aku menggedikkan bahu.

"Stay with writing fiction," usulnya seraya mengunci sabuk. "Kamu kayaknya bukan orang yang mau repot-repot riset buat nulis non-fiksi. Walaupun karyamu paling dibaca segelintir orang, kamu nggak boleh seenaknya nulis informasi palsu, apalagi yang berkaitan dengan kehidupan orang lain."

"Itu bukan informasi palsu," gumamku, menoleh ke arah spion dan mulai keluar dari bahu jalan. Mobil melaju mulus tanpa hambatan, melawan arus kendaraan lain yang hampir semuanya menuju kota untuk bekerja. "Meskipun mungkin informasi yang kudapat kurang akurat."

"Mungkin?"

"Meskipun informasi yang kudapat kurang akurat," ralatku.

"Kurang???"

"Meskipun informasi yang kudapat ENGGAK akurat," tandasku.

Baru dia puas. "Aku bukan gay, Inggrid. Jadi informasimu bukan mungkin kurang akurat, tapi amat sangat tidak akurat sama sekali, alias a total bullshit."

"Mantan pacarmu yang bilang kamu gay."

"Mantan pacarku?"

"Iya."

"Siapa?"

Aku menoleh padanya. Pram bener-bener terlihat clueless. Mantan pacarnya yang kenal sama aku ada berapa memangnya? Seingatku, selama SMP dan SMA, selain sama Diana, Pram nggak pernah pacaran sama siapa-siapa lagi.

"Diana," sebutku.

Pramana diam. Alisnya menukik sebelah, seperti sedang mengingat-ingat. Nggak lama kemudian dia memaki, "Sinting. Cewek dari luar pulau itu? Dia yang bangkunya di sebelahmu waktu kita kelas 12, kan?"

Meskipun menurutku aneh, aku mengangguk. Masa iya dia sampai lupa sama mantan pacarnya? Kalau dia lupa sama aku, atau ingatannya samar-samar tentang aku, sih, masih masuk akal. Masa sama yang selama dua-tiga bulan cipokan hampir tiap hari dia bisa lupa?

"Cewek gila itu," katanya. "Dia nipu aku mentah-mentah."

"Nipu kamu apa?"

"Dia bilang...." Pramana berhenti di tengah dan menoleh cepat padaku, memperlihatkan jakunnya yang bergerak tanda dia sedang menelan ludah. Sebelum aku ngomong sesuatu, dia sudah menggeleng duluan. "Nevermind."

"Nipu kamu apa, sih?" desakku.

"Enggak... bukan apa-apa."

Selalu aja informasinya sepotong-sepotong. Dikira pembaca Wattpad doang yang penasaran sama dia? Aku juga!

Sambungnya, "Di bukumu, jelas-jelas kamu bilang... semua nasehat yang kamu tulis di sana tentang mantan-mantan yang perlu diarsipkan berdasarkan pengalaman. Iya, kan?'

"Pengalamanku dan narasumber," kataku, meluruskan.

"Oh... jadi Diana itu salah satu narasumbermu?"

"Iya," anggukku yakin. Ngerasa aku barusan akhirnya berhasil mengentaskan diri dari tuduhan ngaku-ngaku pacaran sama dia seperti yang kutulis di buku.

"Tapi aku baca, kok, bagian di mana kamu nyebut-nyebut namaku dengan jelas," katanya. "Di sana kamu bilangnya kita sempat pacaran, makanya kamu bisa tahu aku gay. Bukan dari narasumbermu. Bukan dari Diana. At some part... kamu juga bilang... kamu sengaja pacaran sama seseorang buat dijadiin bahan tulisan. Iya, kan? Apa aku salah?"

"Nggak sampai jadian," desahku. "Sebagian besar cuma sampai pendekatan, atau sekadar akrab doang."

Contohnya Gandhi yang memenuhi seluruh chapter red flags tentang pria beristri.

"Kamu ada minta izin sama mereka sebelum kamu memuat kisah percintaanmu di buku itu?"

Aku menggeleng.

"Karena kamu nggak nyebut nama mereka, kan?"

Aku mengangguk.

"Terus... kenapa giliran aku kamu nyebut nama sampai sejelas itu? Kamu sengaja mancing supaya aku keluar, atau gimana? Makanya aku heran... selama kita dekat, atau pacaran... aku ngapain kamu sampai kamu sedendam itu?"

Huh... apaan sih pakai nyebut-nyebut pacaran-pacaran segala? Dia tahu aku bohong, kami nggak pernah dekat, atau pacaran, masih dibahas juga. Aku jadi ingin meledak, "Ya udah lah, katanya kamu mau nuntut. Tuntut aja... ngak usah dibahas terus. Capek!"

"Kamu nantang, nih?"

Aku melirik ke arah jam digital di antara kami. Belum jam delapan, sih... tapi udah mepet.

Pramana yang paham kenapa aku melakukan itu membuang muka ke jendela, menyembunyikan bibirnya yang terlipat menahan senyum dengan tangan. Sikunya tersangga konsol pintu.

"Makanya aku harus kerja keras buat nyiapin tingginya tuntutanmu nantinya," kataku sambil membelok ke arah kompleks perumahan. "Kamu sendiri ngapain? Kamu nggak punya hobi? Kok masih kerja aja ngurusin impian orang lain?"

"Aku memang suka kerja," sahutnya. Lagi-lagi seranganku dianyepin gitu aja. "Kalau aku udah mutusin mau ngerjain sesuatu, aku harus komit sama keputusanku. Makanya prestasiku di atas rata-rata. Aku berhasil mencapai posisi yang nggak semua orang bisa raih di usiaku yang sekarang. Kalau aku kerja di tempat lain, aku yakin aku pasti bakal bisa sama hebatnya. Some people harus ngerjain apa yang mereka sukai buat jadi sukses, aku bisa sukses di mana aja. Aku cuma kebetulan menekuni dunia garmen."

Aku sudah mulai terbiasa dengan kesombongannya, jadi kuanggap itu memang caranya menjelaskan diri sendiri.

"Kamu dulu pintar main basket," kataku, out of the blue.

"Cuma kesenangan sesaat," katanya. "Karena kebetulan aku tinggi dan basket emang olah raga yang populer buat bikin cewek-cewek terkesan."

"Oh.... Aku nggak tahu kamu ternyata punya pikiran kayak gitu, kirain... kamu memang tulus suka basket."

"Memangnya kamu tahu apa tentang aku?"

"Memangnya kamu juga tahu apa tentang aku?" balasku.

"I read your works, it's actually pretty good," katanya. "Picisan, mainstream, tapi punya potensi."

"Yeah... pacarmu yang respectable lawyer aja sampai suka, kan?"

Pramana tertawa.

Aku sampai menoleh untuk memastikan bahwa itu benar-benar tawa, bukan ejekan.

"Kamu cuma perlu menggali potensimu lebih dalam," imbuhnya.

"Are you trying to tell me that I don't have chance in the garment industry?"

Nggak ada jawaban. Pramana membasahi bibirnya dengan lambat.

"Kalau gitu... kamu mempertaruhkan reputasimu, dong, sebagai seorang QA? Memilih in house QC yang kurang kompeten sama artinya dengan meletakkan kepalamu di bawah guilotine dan menyerahkan talinya di tanganku."

"Who said that?"

"Gandhi."

"Gandhi?"

"QA juga, dari Lanoste."

"Oh...," Pramana mencebik. "Dia punya ungkapan yang cukup bagus untuk seorang QA kelas menengah. Dia bilang begitu buat ngeyakinin kamu jadi inhouse QC-nya?"

"Dia nggak pernah minta inhouse QC segala, sih."

"Tentu aja, perusahaannya mana sanggup?"

Ngomong-ngomong Gandhi, aku jadi ingat sederet panggilan nggak terjawab dan pesan-pesannya yang belum sempat kubaca. Ada apa, ya? Apa ada masalah sama final inspection report-nya Lanoste? Kalau misalkan ada, bukannya Gandhi bisa mengatasinya?

Dengan kehadiran Pramana di sini, aku jadi sadar pekerjaanku banyak terbantu gara-gara Gandhi naksir padaku. Terus terang, dia memang terlalu banyak ngasih toleransi sejak jabatanku dinaikan jadi supervisor karena pendahuluku resign, sementara satu-satunya sainganku, Vero, baru saja melahirkan.

"Aku nggak menganggap pekerjaanmu buruk, atau kamu nggak cocok di industri garmen," katanya tiba-tiba.

Aku berusaha nggak memperlihatkan pecahnya konsentrasiku dan tetap memandang lurus ke depan.

"Baronnes memang punya standar lebih tinggi dari brand lain, bukan salahmu kalau kamu butuh penyesuaian diri lagi."

"Thanks," ucapku. "Kamu masih punya hati rupanya."

"Dan perut. Aku lapar," gumam Pramana tepat saat mobilku melalui sederet penjual sarapan di daerah dekat pasar tradisional. Dia mencari-cari, lalu tahu-tahu memekik, "Inggrid!"

"Apa?!"

"Inggrid! Itu! Itu!" serunya.

"Itu-itu apa, sih?" tanyaku panik.

"Bubur Ayam Opor itu!" tunjuknya heboh ke luar. "Itu penjual yang biasa aku beli waktu masih tinggal di sini! Aku ingat betul namanya! Aku mau itu, Nggrid! Ayo, Nggrid! Kita makan di situ!"

Dih. Kirain apaan. Untung belum kelewatan kayak restoran sebelumnya. Aku masih bisa menepi dengan kalem di depan family mart terdekat. Parkir di depan warungnya udah penuh. "Ya udah, sana turun," suruhku.

"Kamu, dong yang turun. Masa aku?" katanya.

"Kenapa mesti aku?"

"Kamu kan yang orang sini!"

"Diiih... nggak mau, ah! Ini belum jam delapan pagi," tolakku penuh keyakinan. "Kamu belum bisa nyuruh-nyuruh aku."

Pramana menilik arloji di pergelangan tangannya sendiri. Jam delapan kurang lima menit. "Ya udah...," katanya santai. "Kalau gitu kita tunggu aja. Sebentar lagi juga jam delapan."

Sialan.

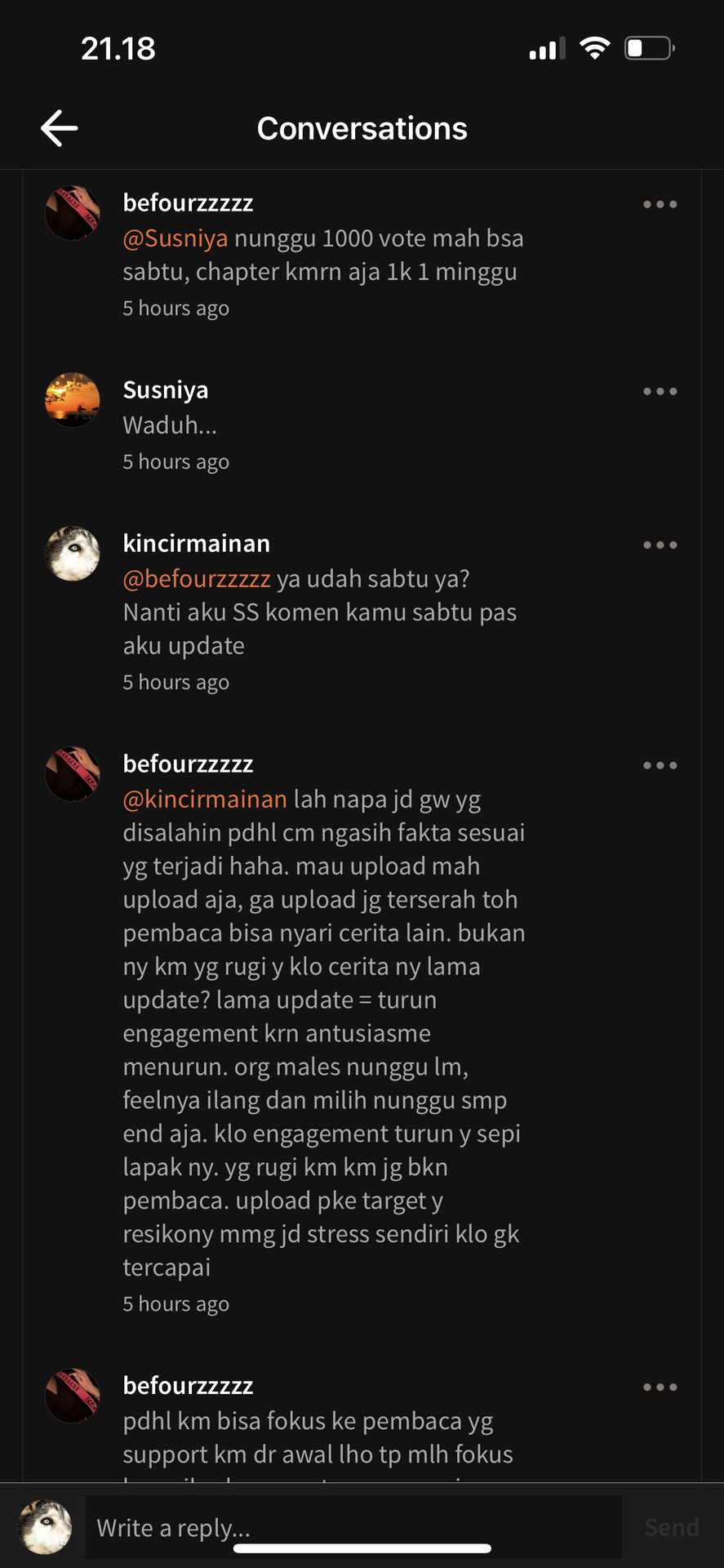

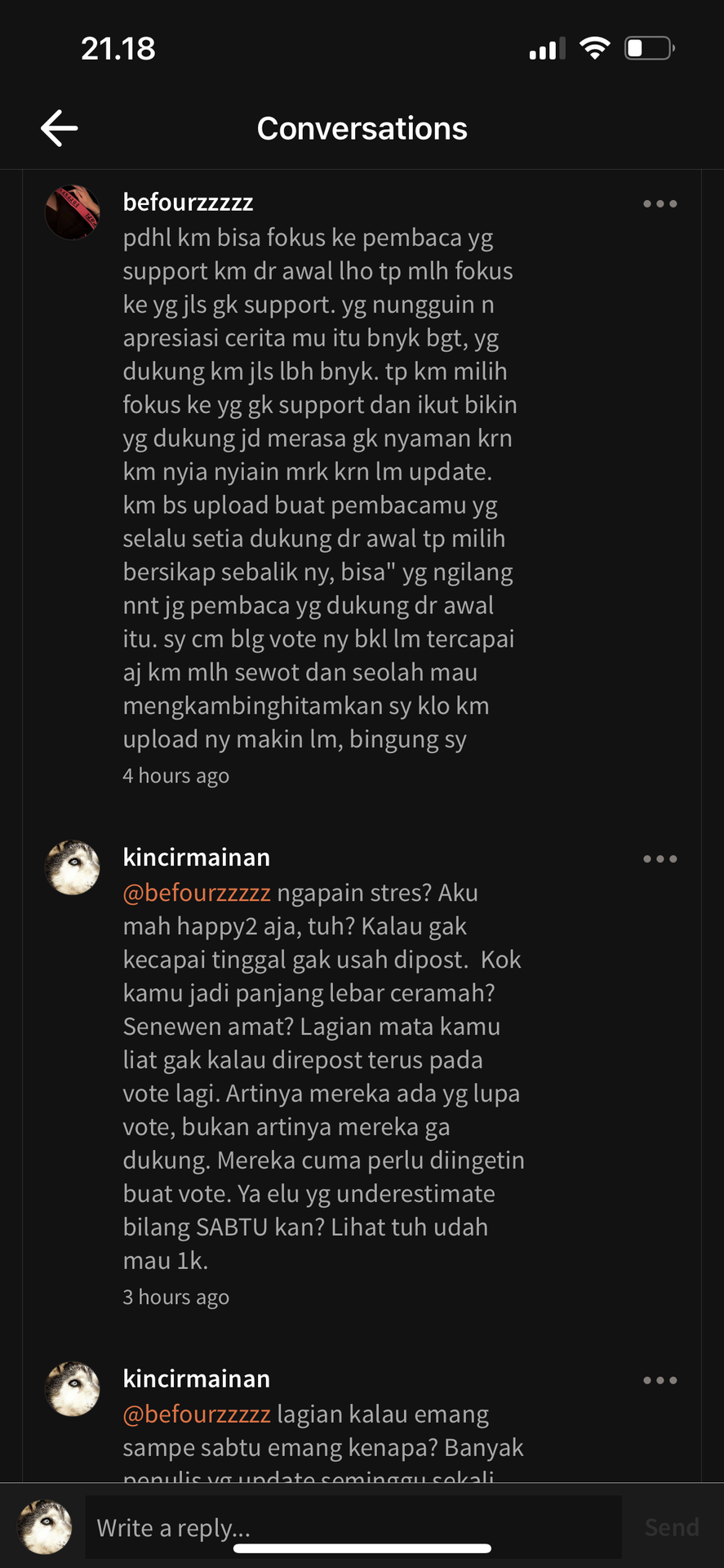

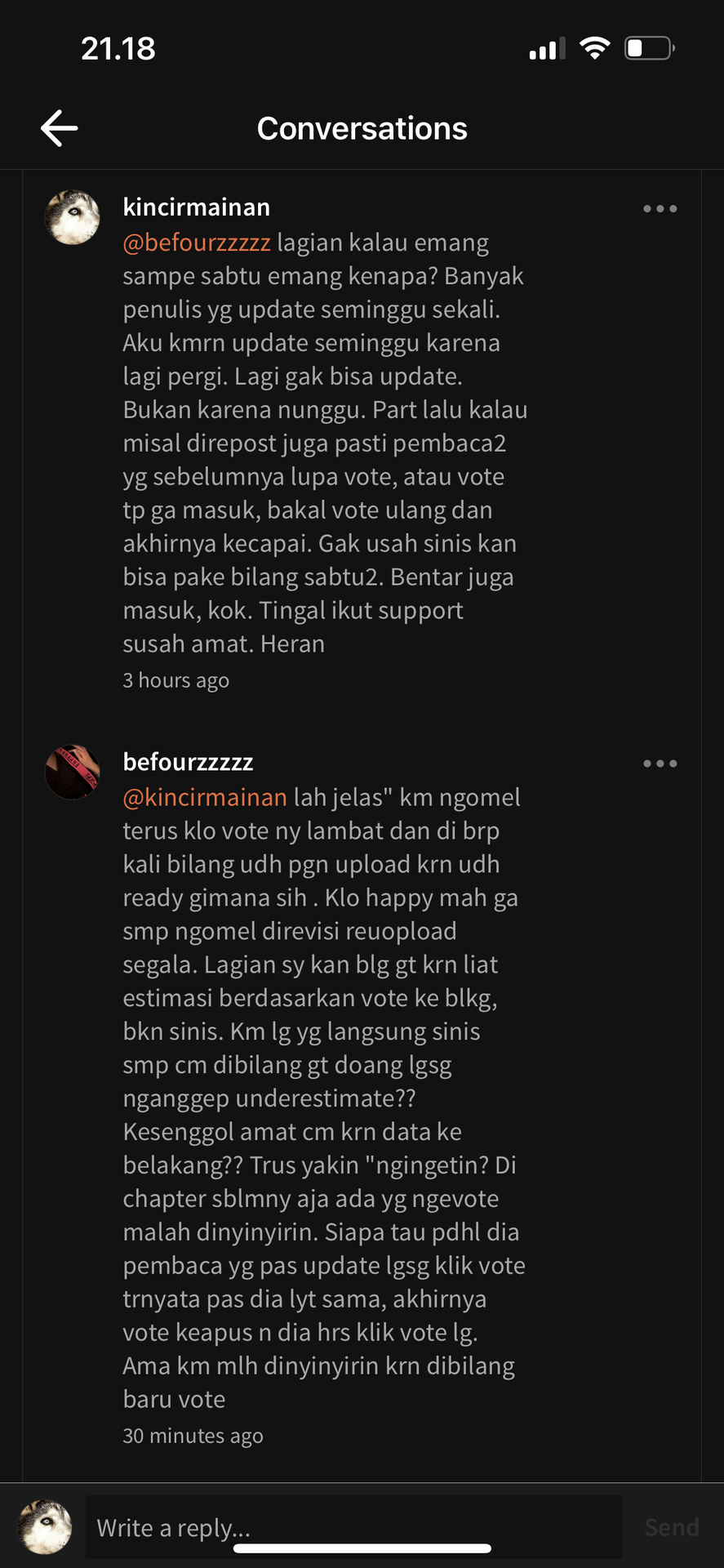

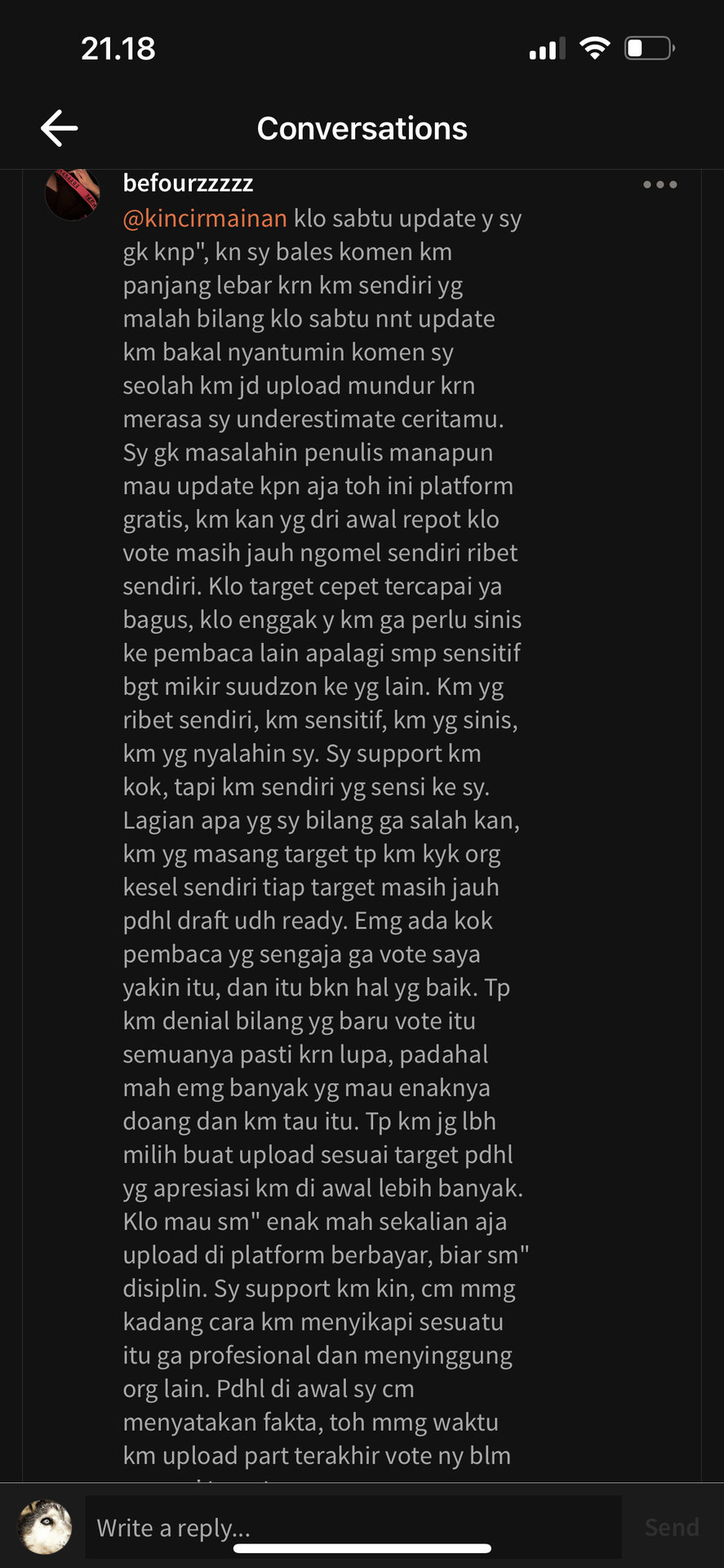

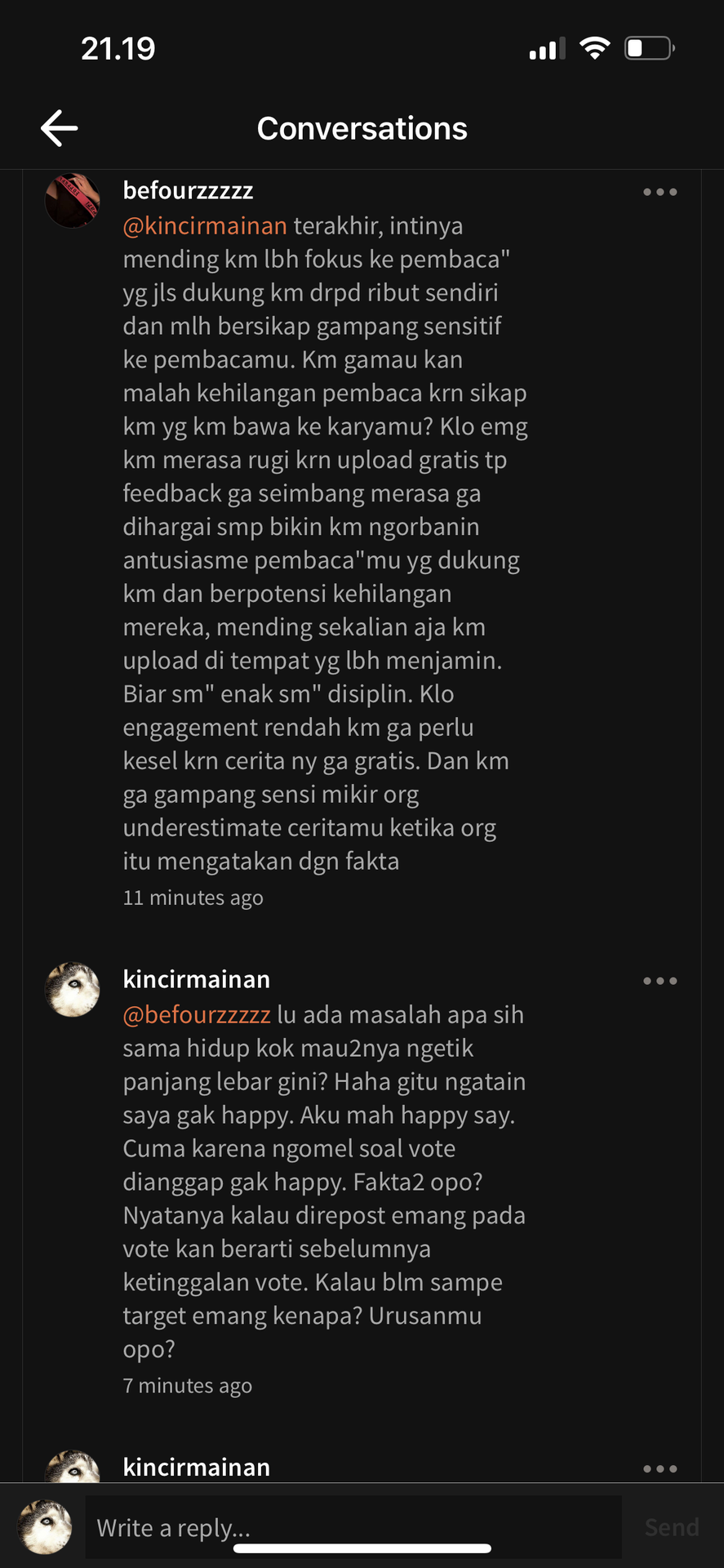

Terus terang ya, bacotan pembaca kayak gini bikin bete, lho. Next time aku akan langsung mute, gak pakai kuladeni.

Buat yang jadi pembacaku lama, emang aku dari dulu bawel kok soal vote dan komen.

Dibilang nanti ditinggalin pembaca? Nggak apa2. Pembaca buatku mah bebas, gak terikat, kalau emang udah nggak suka, bisa baca cerita lain. Bisa balik lagi pas kebetulan suka ceritaku yang lain lagi.

Aku gak ngarep dipuja2 atau dielu2kan.

Lagian kalau kehilangan pembaca banyak cingcong kayak gini aku mah alhamdulillah. Udah follow enggak, entah vote atau pernah komen apa enggak, cuma ngaku2 aja support tapi begitu dapat kesempatan, bacotannya paling kenceng.

Satu hal yang pasti, ya. Pembaca yang sampai aku hafal karena sering komen, sering interaksi, biasanya nggak pernah banyak bacot.

Boleh tanya. Aku di dm, ditanyain, dibecandain kayak apa, aku happy2 aja.

Makanya kalau ada yg judgemental kayak gitu terus ngaku2 support, tapi sebenernya cuma mau merepet, silakan minggir.

Dah ya

Kita happy2 aja sekarang

Kalau aku merepet soal vote dan komen, cuekin aja. Asal kamu udah vote dan komen, somehow aku akan menemukan cara supaya kalian terus bisa baca.

Trust me.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top