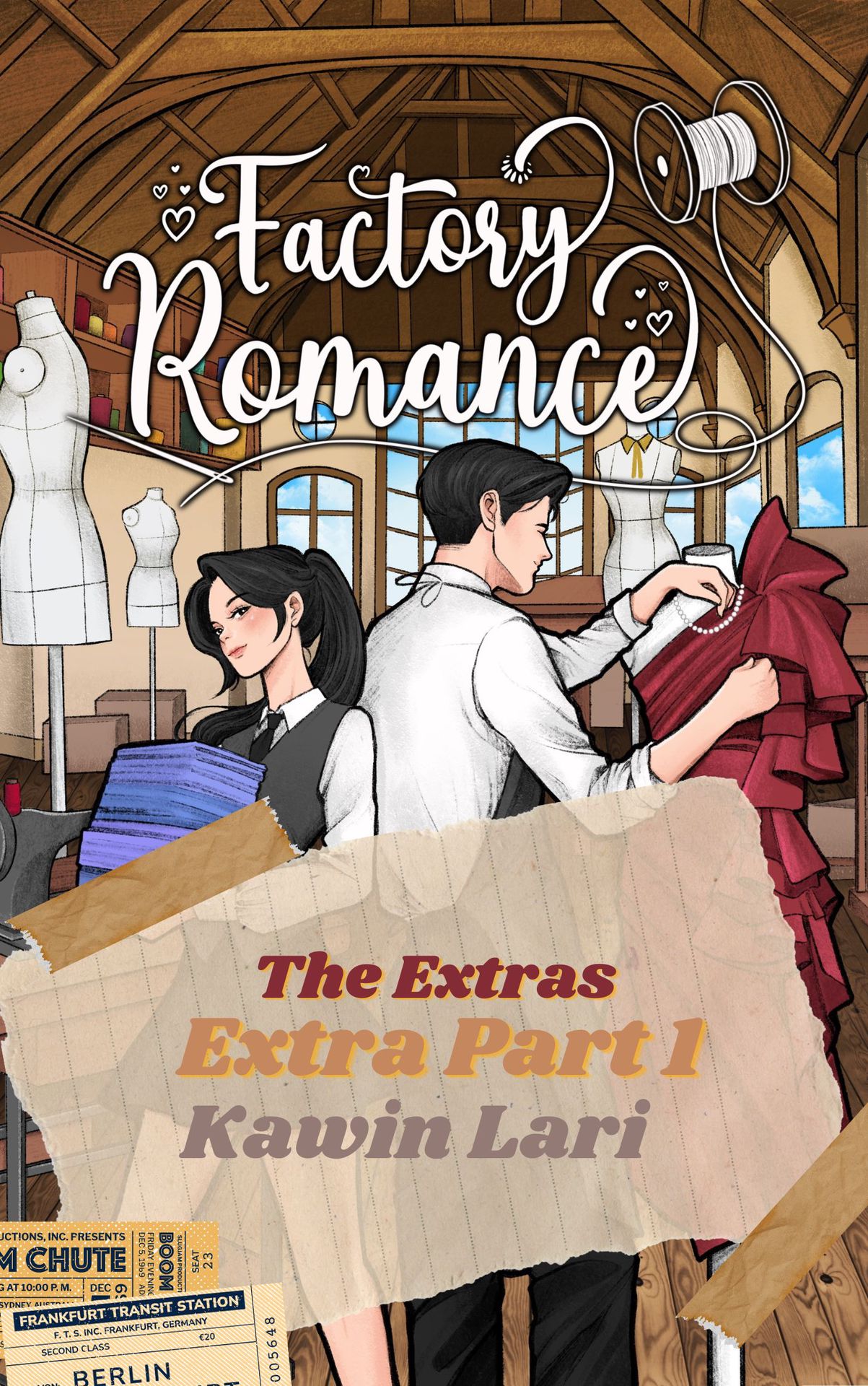

53. Sambaran Geledek (Extra Part 1 dan Paket Baca sudah ada di Karyakarsa)

Siapa yang mau cerita ini diupdate lagi? No komen, no lanjut, ya?

***

Extra Part Factory Romance yang pertama udah bisa dan hanya bisa dibaca di karyakarsa, ya...

Selain itu, paket-paket baca udah tersedia juga di sana biar nggak bolak-balik dukung satuan. Team yang nunggu tamat dan mau baca versi uncut silakan gas dukung paket. Harganya lebih ekonomis.

Paketnya ada tiga: Part 15, 17-50, 51-75, 76-100

Dukung 3 paket ini juga akan dapat exclusive PDF versi KK yang hanya akan bisa disimpan oleh pendukung lengkap. Kalau kamu membeli atau mendapatkan versi pdf lengkap tanpa mendukung lengkap satuan atau paket, berarti kamu mengambil sesuatu yang bukan hakmu alias mencuri.

Cara dukung Paket: klik yang tombol merah, lakukan pembayaran, lalu buka series-nya di halaman profilku. All parts yang ada di paket bisa kamu buka

Jangan lupa beli koin via web biar lebih murah.

Terima kasih

Oh iya... baca part ini lebih lengkap di karyakarsa dan FREE PALESTINE 🍉🥄🐄🔑🫒🕊️🇵🇸

Chapter 53

Sambaran Geledek

Refleks, aku mempertahankan payung yang nyaris terbang itu. Gagang payung kemudian berada di tanganku dan tangan Pramana sekaligus.

"It was dropped?" bisikku, seolah kami lagi ngomongin gosip.

Pram menatapku iba. "Yes."

"Maksudmu... selama ini dia bohong?"

Dia mengedip lambat, baru mengangguk. "Aku yakin begitu."

Aku masih aja linglung. Tapi... bagaimana dia bisa tahu? Dari mana dia tahu selama ini Gandhi berbohong? Dan sejak kapan dia tahu itu? Kenapa dia baru ngasih tahu sekarang? Kok nggak tadi waktu masih di pabrik? Apa maksudnya? Apa dia bermaksud mempermalukanku dulu? Supaya dia bisa mendengarku berkata, Pram... you are right?

Semua pertanyaan, tuduhan, dan keraguan tersebut silih berganti terlintas di otakku, acak-acakan. Nggak tersusun. Lidahku kelu. Aku nggak bisa menentukan pertanyaan mana yang jawabannya ingin kutahu lebih dulu.

Di atas payungku, hujan mengguyur lebih deras. Aku dan Pramana masih saling mematung saat tiba-tiba langit terbelah. Petang yang lebih gelap dan suram karena mendung sejenak menyala seperti siang yang cerah. Mataku membelalak. Kaca jendela Spiegel di balik punggung Pramana memperlihatkan pemandangan mengerikan di belakangku. Setelah kilat menyambar, lesutan cahaya memecut aspal sekitar satu meter dari mata kakiku, disusul bunyi petir menggelegar. Suaranya begitu dahsyat sampai-sampai aku nggak bisa mendengar jeritanku sendiri. Aku melompat. Detik selanjutnya, tubuhku sudah ada dalam dekapan Pramana. Asap bekas lesutan kilat mengepul diguyur hujan.

Aku gemetaran.

Satu kilatan cahaya lagi menyambar, tapi gelegar petir yang mengikutinya jauh lebih pelan dari sebelumnya.

Wajahku dan wajah Pramana begitu lekat ketika aku melonggarkan pelukan. Payungku entah ke mana. Kami kehujanan.

"Pram...," cicitku. "Payungnya...."

"Biarin aja, nggrid...," Pramana juga mencicit.

Aku baru sadar dia juga ketakutan. Mukanya pucat. Napasku sendiri terengah. Kalau tadi kami berdiri beberapa langkah di belakang, sekarang kami udah sama-sama gosong.

"Kita baru aja lolos dari maut," katanya, agak melengking karena panik. "Hey...," serunya sambil mengguncangku. "Shall we kiss?"

"Pram...," aku menggeram. "Ini bukan waktunya bercanda... barusan kita hampir musnah."

"Aku nggak bercanda. That's the point. We are less than a meter away from death... kita harusnya bersyukur...."

"Dengan berciuman?" tanyaku nggak percaya.

"Lupain aja, Nggrid. It supposed to be spontaneous kiss. So nevermind. Syukurlah... sekarang aku tahu kenapa aku harus nyusul kamu ke sini. Kalau enggak... aku bisa menyesal... kalau barusan kamu kesambar geledek... aku—"

Entah kenapa, aku malah jadi lupa sama sekali kalau seharusnya aku bersyukur. "Kalau kamu nggak ke sini, sekarang aku masih ada di dalam. Nggak keujanan, dan nggak kesambar geledek!"

"Tapi kamu nggak akan ngerasain sambaran geledek kebenaran, Nggrid. Mukamu sebelum petir itu nyaris menyambar kepala kita lebih mengkhawatirkan daripada sekarang!"

"Oh... Pram... aku benar-benar pengin mencakar mukamu," kataku. "Kamu bisa lepasin aku sekarang—"

"Stop right there," kata Pram tiba-tiba. Aku urung meronta dan langsung waspada. Dia masih memelukku, tapi satu lengannya terulur ke samping. Menggeserku menjauh dari arah datangnya seseorang. "Ini bukan saat yang tepat."

Aku nggak lihat karena kepalaku barusan refleks berpaling ke arah berlawanan, tapi suara cemas Gandhi samar-samar terdengar ditelan bunyi hujan. "Inggrid... are you okay?"

Pram menjawab untukku, "She's fine."

"Aku khawatir, Nggrid...," kata Gandhi. "Kamu berdiri dekat sekali sama jatuhnya petir. Kamu bisa mati—"

Pramana menyahut. "I know right?"

Kalau dia melanjutkan kesombongannya dengan 'untung ada aku' atau semacamnya, aku benar-benar bakal menggigit puting yang posisinya dekat banget sama mulutku ini sampai putus.

Sayangnya enggak. "Now can you please give her some time? Dia masih syok—"

"Aku baik-baik aja, aku nggak syok," geramku pelan.

Pramana bicara padaku nyaris tanpa menggerakkan bibirnya, "You're shock. You should see your face."

Lalu dia beralih ke Gandhi. "Please... Inggrid akan kembali masuk kalau dia sudah siap."

"Siap?" tanya Gandhi bingung. "Siap buat apa? Dia kenapa? Kalian kehujanan, by the way. Kamu sadar kalian basah kuyup, kan? Kenapa kalian berdua nggak masuk aja ke dalam?"

"Just... walk back inside, Gandhi...," suruh Pram. "Demi kebaikanmu. Kamu nggak akan suka ngadepin Inggrid sebelum dia berhasil menenangkan diri."

"Hey!" aku hampir memprotes.

"Inggrid, ayo masuk ke dalam...," ajak Gandhi, mengabaikan Pramana yang mendekapku erat.

"Ya Tuhan... kalian susah banget sih dibilangin?" keluh Pram di telingaku, putus asa.

"Anyway Pramana...," sela Gandhi akhirnya, seolah dia baru sadar ada orang ketiga di antara kami. "Kamu sedang apa di sini?"

"Aku... nganterin sesuatu buat Inggrid...," jawab Pram.

"Apa?"

"Speak louder," suruhku.

"Nganterin sesuatu buat Inggrid!" Pramana menaikkan volume suaranya.

Gandhi mungkin sedang mencari-cari—aku cuma menduga-duga—Pramana nggak bawa apa-apa selain tas kerjanya, "Nganterin apa?"

"The truth," ungkap Pram pendek.

"Apa?"

"Truth... the truth."

"Ha?!"

"Astaga...," kesahku lelah. Dua orang ini sama-sama ngeselinnya. Nggak mungkin Gandhi nggak bisa dengar itu. Suara Pram cukup keras. Dia memang nggak mau ngomong sama Pram. Dia maunya aku yang angkat bicara. Kupalingkan juga mukaku ke arahnya. "Masuk aja duluan, Ndhi... nanti aku nyusul."

Begitu aku yang bicara, pendengarannya kembali normal. "Tapi kamu nggak apa-apa, kan, Nggrid?"

"Of course she's fine," sambar Pram nggak terima.

"I am not talking to you," tuding Gandhi sigap, nggak selemot sebelumnya.

"Gandhi...," aku menengahi. "I am fine. Please... give us some time."

Ketegangan di muka Gandhi di bawah naungan payung Spiegel langsung surut setelah aku kembali turun tangan. "Okay... aku tunggu kamu di dalam," angguknya sembari mundur. "Jangan lama-lama... nanti kamu masuk angin."

Pramana mendengkus. "If you're so worried... leave the umbrella to us."

"Gimana?"

"Pinjem payungnya!" jeritku frustrasi.

Beberapa saat kemudian, hujan berhenti mengguyurku. Terima kasih buat Gandhi yang dengan sukarela mengantar payung. Dia berlarian kembali ke Spieghel, sementara aku dan Pram telanjur basah kuyup. "Mungkin next time kamu bisa mempertimbangkan ngomong pake bahasa Indonesia aja! Biar lebih jelas! Jadi kita nggak kelamaan keujanan!"

"Bukan soal bahasa apa yang kupakai. Itu gesture orang manipulatif. Pura-pura nggak dengar orang lain ngomong apa supaya kamu ngerasa dia cuma bisa diajak bicara sama kamu doang!"

Aku menyahut kerah jaket Pramana dan mengentaknya ke tubuhku, menghentikan semua ocehannya. "Aku nggak peduli Gandhi maunya bicara sama siapa! Apa maksudmu dia nggak suka ngadepin aku sebelum aku berhasil menenangkan diri?"

Bola mata Pram menunduk ke bawah, memandangi tanganku yang mencengkeram bajunya. Seolah dia mau bilang bahwa aku nggak perlu nanya karena aku udah menunjukkan jawaban untuk pertanyaanku sendiri.

"Aku ngerti kamu cuma mau memperlihatkan sisi emosionalmu ke aku, mungkin kamu juga pernah menunjukkannya ke Gandhi waktu kamu meremas scrotum-nya, tapi kalau kamu kulepas sekarang... seluruh awak dan pengunjung Spiegel bakal jadi saksi juga. Apa yang mau kamu pecahkan ke kepalanya sekarang? Botol bir? Atau kursi?"

"Aku bukan orang kayak gitu...."

"Mungkin bukan... tapi entah kenapa... kamu memang seperti itu, Nggrid. Terutama ke aku. Which is fine. I don't mind."

"Oh... Pram...," geramku geregetan. Bukannya kulepas, kerah jaketnya makin erat kucengkeram. "Aku keseeel!"

"Aku tahu, Nggrid...."

"Why did he do that???"

"Aku nggak tahu, Nggrid... mungkin kamu bisa nanya langsung ke dia. Aku bisa menduga, tapi kalau itu penting buatmu... sebaiknya kamu tanyain ke dia."

"Aku nggak mau balik ke sana lagi."

"You have to," tegasnya, pelan-pelan membelai tanganku dan membujukku melepas cengkeraman. "Tasmu, logbook mesinmu... semua masih ada di sana...."

"Biarin aja di sana. Nanti kusuruh Gandhi nitipin ke orang Spiegel. Besok kuambil."

"Gimana caranya kamu nyuruh Gandhi ngelakuin semua itu tanpa ponselmu?"

"Ya udah... kamu aja yang ke sana!"

"Enggak," tolak Pram tegas.

Aku merengek, "Praaam... kamu mau aku balik ke sana?"

"Aku basah kuyup, Nggrid...."

"Aku juga basah kuyup!"

"Enggak. Inggrid, dengar. Bukan aku yang mesti ke sana. As much as I don't want you to see him again, aku juga nggak mau ikut campur lebih jauh. Kamu sendiri yang harus ke sana dan beresin masalahmu. Tuntaskan aja. Aku yakin dia melakukan itu demi kamu. Kadang orang berbohong karena—"

"Karena apa?"

"Yah... karena banyak hal... I can't speak for him. Aku juga bukan orang yang nggak pernah bohong, Nggrid. Aku... nggak mau ngehakimin dia...."

Bola mataku menatap Pramana nanap. Sebentar kemudian bergetar, begitu juga dengan suaraku. "Aku bisa ngerti kenapa dia bohong soal status pernikahannya... tapi ini udah keterlaluan. Keterlaluan. Kalau aku ngebocorin informasi ini ke orang lain, bukan kamu... dia sendiri yang bakal kena getahnya."

"Dugaanku... dia memang nggak sepintar itu. Makanya dia cuma jadi QA Lanoste."

Masih aja ini orang....

Hidungku cuma mendengkus nanggapin itu, tapi kaki-kakiku mulai resah. Pramana lantas menyentuh bahuku samar dan mengelusnya hingga ke siku. Dingin yang menyengat dari ujung-ujung jarinya refleks mengedikkan otot-otot lenganku. Sentuhan kecilnya berhasil membuatku terkesiap dan kembali fokus. Ekspresi Pramana nggak bisa kugambarkan. Seperti ada penyesalan, sekaligus kelegaan di sana. Mungkin... aku akan memperlihatkan ekspresi yang sama jika suatu hari sanggup berkata jujur bahwa semua yang kukatakan tentang masa lalu kami nggak lebih dari sebuah kebohongan.

Pramana benar. Nggak satupun dari kami yang sama sekali bersih dari dosa kebohongan. Aku baru akan membulatkan tekad buat masuk lagi ke dalam sewaktu Pramana mendahuluiku, "Sebaiknya aku menyingkir dari sini."

"Kamu mau ke mana?" sergahku. "Jangan tinggalin aku sendiri di Spiegel sama Gandhi!"

"Bu it's just Spiegel," kata Pram, persis seperti yang kubilang tadi sore. "Restoran. Memangnya dia mau ngapain di restoran?"

Tinjuku melayang ke rusuknya.

Pram meringis. "Come on, Inggrid.... You should go back and talk to him. End this. Kamu udah cukup tenang sekarang."

"Gimana kalau aku meledak?" tanyaku cemas.

"Nggak akan," ucap Pramana yakin. "Kalau kamu bisa meledak in public place, kamu udah meledak dari kemarin-kemarin waktu hasil kerjamu kuinjak-injak. Kamu... cuma bisa meledak di depan orang-orang yang kamu pilih."

Aku memutar bola mata melihat Pramana menunjuk hidungnya sendiri. Kesal, sekaligus geli, aku menggerutu. "Kamu seharusnya nggak perlu ke sini kalau ujungnya nyuruh aku balik dan ngomong sama dia. Kamu harusnya—"

"Jadi kamu lebih milih nggak tahu apa-apa dan ngasih dia kesempatan di atas kebohongan?"

"Kamu harusnya masuk ke sana sama aku lah paling enggak! Biar dia tahu sumber beritaku dari siapa. Kalau kamu yang bilang, kan, dia bakal nggak berkutik. Kalian kan saingan di dunia garmen."

"Aku saingan Samudra Gandhi di dunia garmen?" Pramana mengekeh congkak. "Aku akan masuk ke sana bareng kamu kalau menurutku dia pantas jadi sainganku. Masalahnya... ini bukan soal aku sama dia. Ini urusanmu sama Gandhi. Aku yakin informasiku bisa dipertanggungjawabkan. Dia nggak akan bisa mengelak. Kamu nggak usah khawatir. Aku juga nggak akan bilang ke orang-orang yang punya pengaruh atas karirnya tentang kejadian ini. Nggak ada untungnya buatku. Gandhi pasti tahu kamu mengantongi informasi ini dari siapa, tapi aku harus tetap menjaga identitas informanku."

Kakiku masih bergeming di atas aspal yang basah.

"I am sorry... but I can only come this far. Kamu harus masuk sendiri to confront him. Bukan kamu yang harus khawatir ngadepin Gandhi, dia yang harusnya takut. Kamu bisa ngehancurin karirnya kalau kamu mau. Kamu mestinya bisa kembali ke mejanya dengan dagu terangkat tinggi, bukan sebaliknya."

"Kenapa kamu baru ngasih tahu aku sekarang?" cecarku. "Kenapa nggak dari tadi supaya aku nggak perlu ke sini?"

"Kita akan bicara lagi setelah kamu masuk dan selesaiin masalahmu sama Gandhi."

Aku terus mendesak, "Kamu mau dengar aku ngomong apa?"

Pramana tetap tenang. Dia menyerahkan payung Gandhi ke tanganku dan keluar dari naungannya. "Di sini dingin, Nggrid. Sebentar lagi kamu menggigil."

"Kamu mau ke mana?"

"Ke Indomaret beli rokok. Rokokku basah."

"Aku nggak suka kamu ngerokok!"

"Semua perempuan selalu bilang begitu," desahnya.

Sebelum Pramana berlalu, aku merenggut pergelangan tangannya. Seolah sudah menanti-nanti aku melakukan hal itu, dia berbalik begitu cepat. Menatapku. Di lidahku, kata maaf itu menari-nari di ujung.

Tapi... ada hal lain yang lebih sulit kuucapkan selain kata maaf.

Nggak seorangpun ingin menjalani hubungan asmara di atas kebohongan, Pram. Bukan hanya Gandhi yang sudah berbohong. Aku juga.

Bagaimana reaksinya?

Sejak awal, harusnya aku jujur. There's nothing between us in the past, Pram. There's only me. Kamu ada di bagian lain dalam cerita hidupku yang kamu sendiri nggak pernah tahu.

Nggak ada yang terlontar dari bibirku meski seluruh perhatiannya sudah tertuju padaku. Pram akhirnya tersenyum. Mengulurkan tangan dan membelai pipiku. "You're gonna be fine. Lakukan dengan cepat... soalnya aku juga kedinginan. I meant what I said, Inggrid. Waktu aku bilang aku pengin meluk dan nyium kamu. I really wanna do that right now."

"Why don't you?" tantangku.

"Out of respect," katanya, melirik sekilas ke arah Spiegel. "Let him go first, cause you belong to me."

You belong to me....

"Ak—!" Pramana mengacungkan jarinya ke bibirku. Mengira aku mau membantah, padahal aku terlalu membatu untuk bicara. "Kamu pasti mau bilang... kamu bukan properti. Iya, kan?"

Aku cuma mencebik. Jujur. Meski 'aku bukan properti' itu benar, hatiku tetap berbunga-bunga.

Follow sosmedku ya...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top