1ª PARTE, CHANTADA 1936. 1-El mal de ojos.

El día en el que el cielo estalló, la gente se estremeció de pánico y la Meiga Maruxa [1] hizo su fatal predicción, amaneció como uno más entre tantos de verano: azul nítido sin el más leve desaliño, mota o desventura.

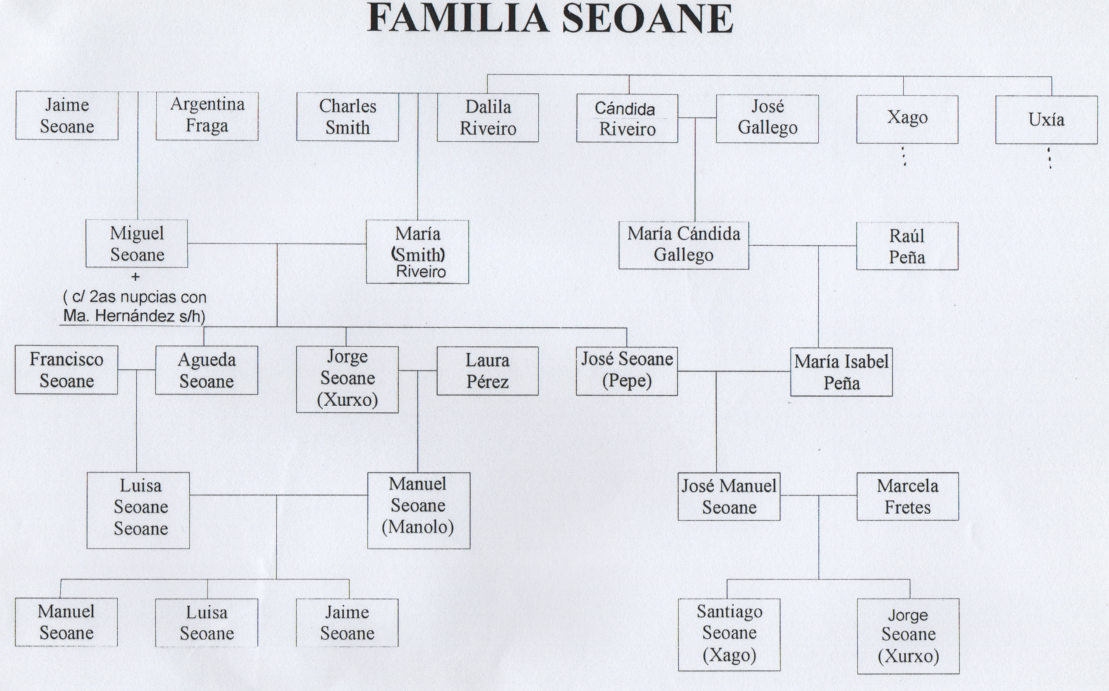

La gente trabajaba como burros de carga, los burros como carros de bueyes y los arados de madera se abrillantaban con el roce [2], mientras recorrían incansables las fincas de un extremo al otro. Era menester hacer rápidamente la tarea de la jornada y de la siguiente; la gotosa pierna del abuelo Jaime había anunciado que pronto, a más tardar al día siguiente por la tarde, habría agua, y era mejor no pensar en los efectos del agua sobre la hierba lista para ser segada. De cualquier forma los Seoane eran la familia más adinerada de la aldea de Ulleiro, correspondiente a la Parroquia de Villauxe, del Municipio de Chantada [3], con su yegua, dos burras, veinte vacas (tres de las cuales a punto de parir), cinco puercos, diez gallinas y pollos y quince conejos. Pero a la hora de poner el lomo en el campo estas diferencias cesaban porque desde el abuelo Jaime hasta la pequeña Águeda de cinco años todos tenían una o varias tareas asignadas. La familia rogaba para que los becerros a nacer fuesen hembras y si venían mellizas, mejor aún; el destino del macho en las demás especies distinta de la humana era fatídico: indefectiblemente lo aguardaba la olla, la sartén o el horno.

La abuela Argentina rezaba con más ahínco que nunca, de mañana, a media tarde y por la noche, apretando su rosario con tanta fuerza que la marca se había hecho perpetua. Y no era de extrañar pues había sorprendido a la María de los Hernández (la hija del Santiago, ese envidioso que había venido desde la Barrela a instalarse en la aldea para desgracia de todos) contemplando atentamente a las vacas preñadas.

Esta sí que era una calamidad. Aun cuando la rapaza sólo tuviese quince años nadie ignoraba que, una semana antes, había estado mirando a las de los Cortiñas y a la mañana siguiente no quedaba ninguna en pie pues los lobos (según decían los escépticos, entre ellos el Jaime) habían dado cuenta de todas con desprolijidad. Dios sabía que lobos no quedaban desde que se había organizado la batida de hacía dos meses, en la que habían exterminado a aquella depredadora manada que había devastado la zona. Además, ¿qué lobo iba a matar cinco vacas y dejar carne por todos los sitios? No, señor, eso no era obra de un lobo sino del Demonio, a través de los vengativos ojos de esa muchacha. ¿Por qué no decirlo en cristiano? Mal do aire, meigallo o malos ollos y punto, sí señor.

Ella, incluso, y a escondidas del párroco, había ido a visitar a la Meiga Maruxa de Chantada, después de que hiciera, sin resultados, la prueba de los juncos para descifrar cuál de los tres males la aquejaba: los tres juncos habían crecido parejos y seguía en la ignorancia. Quemó laurel [4] por toda la casa, un día antes de consultar a la bruja, pero nada pasó, pese a que estuvieron a punto de morir todos asfixiados: el mal do aire por envidia, el meigallo o el mal de ojos no cesó. No sabía cómo le habían dado las piernas para hacer el trayecto de ida y vuelta a lo de la bruja en sólo cuatro horas; sin duda Dios la había iluminado para luchar contra esa chavala, aun cuando su conocimiento acerca de las plantas no alcanzara para prevenir, alejar o averiguar su mal.

Esto era muy, muy extrañísimo. Porque ella, Argentina, conocía hasta el último vegetal, árbol o fruto por el color, por el perfume y por el tacto de hasta la más ínfima partícula; sus ásperas, competentes y avezadas manos lo atestiguaban, no en vano en la mesa nunca faltaba nada. Más aún, ¿por qué no decirlo?, gracias a ella era que podían llevar a vender patatas al pueblo, así como lechugas, coles y castañas. Nadie sabía cuánto obtenía por la venta pues, astuta como era, siempre se embolsaba la mitad para su lata de los ahorros. Había hecho un agujero en la madera del suelo y ahí el dinero estaba seguro. Y que no le hablaran de bancos. Los bancos tenían por objetivo desplumar a los trabajadores y trabajadoras como ella. No, al banco no, debajo de la cama era mejor.

Volviendo al tema del mal do aire, meigallo y malos ollos, la Meiga Maruxa le había dado la razón. ¿Cómo no dársela si desde que llegaron los malditos de la Barrela a vivir aquí, dieciséis años antes, no podía con su cuerpo? Todo el santo día se sentía sofocada, tal como si un par de pútridos, malignos y gélidos pies le apretaran con saña el cuello, el pecho y los pulmones. No tenía más remedio que boquear como un pez atorado, sentarse lánguida en la primera piedra que se le pusiese al frente y aspirar el aire en desmañados borbotones, pues de lo contrario caía ahí en el sitio fulminada. Inclusive, desde hacía una semana, desde que había sorprendido a esa maldita chiquilla mirando criminalmente el ganado, un dolor insoportable martilleaba en su coronilla, en la nuca y en las sienes sin descanso, día y noche, jornada a jornada, sin importar que no se despegase de su rosario ni a sol ni a sombra y que leyera la Biblia inclinada sobre una vela todas las madrugadas, hasta que las letras le bailaban sin sentido frente a los ojos. Y no era de extrañar: llevaba veinticinco años sin leer, no tenía tiempo para lecturas.

Había que reconocer, no obstante, que aunque hubiese tenido tiempo tampoco lo hubiera hecho; leer era tarea de notarios, escritores y políticos y ella no era lo uno, ni lo otro, ni lo otro, sólo una aldeana muy despierta que apañaba el dinero que se le deslizaba entre los dedos. Todo obedecía a una razón superior: lograr que sus nietos pudieran ser notarios, grandes productores o comerciantes algún día. La niña no. Que las mujeres supieran mucho no aparejaba nada bueno. Podrían llegar a ponerse pantalones (¡Jesús bendito!) o un cigarro negro en la boca o salir a competir con los hombres. Dios era testigo de que cuando las mujeres se enfrentaban a los hombres, en el terreno de ellos, todo terminaba en gravísimos problemas. O, aún peor que esto: se les podía dar por hablar de divorcio, como hablaban tantas por culpa de la maldita República, en lugar de aguantar tal como era la obligación de toda buena cristiana.

No, señor. A la niña Águeda la quería bien casada con un buen hombre católico. Un monárquico a la antigua: limpio, trabajador y fiel. Un hombre fiel que sólo se descarriara durante el embarazo, parto y cuarentena pues ¿quién no lo sabía?, los hombres eran hombres y no se contenían al llamado de su instintiva naturaleza. Aunque ni siquiera podía decirse que fueran cuernos, significaban ni más ni menos que una necesidad fisiológica como ir de cuerpo. Pero fuera de embarazo, parto y cuarentena, ¡pobre de ellos!

Al Jaime siempre lo había tenido controladito, si bien tenía a Dios como testigo, también, de que no había sido necesario, de por sí resultaba un milagro que hubiesen engendrado un hijo. Cuando recién se casó, desconfiada como le había enseñado su madre a ser, pensó que había otras faldas de por medio y lo persiguió por meses enteros entre las sombras. Pero no, nada de nada, el pobre hombre había salido así escacharrado de nacimiento y, después de algunos años, sólo lo acompañaba su bota de vino. Borracho no era. Únicamente tomaba vino y el aguardiente de hierbas que ella hacía tan bien... Bueno, sí tomaba un poquitín de más, ¿pero qué podía hacer un buen hombre además de trabajar? Y buen hombre era, aunque le hubiera dado un solo hijo.

Sí, alguien debía ahorrar en la familia y más con una nuera despilfarradora como la María Pura. Siempre estaba pidiendo dinero, dinero y dinero para ir al pueblo y comprar bragas, según decía. Harta de desayunar, comer y cenar con la palabra bragas flotando en el ambiente (y es bien sabido que entre gente como debe ser jamás se menciona la palabra bragas en público, pero de gente bien la María Pura todo lo ignora) al llevar las patatas a Chantada le había comprado una para ella y otra para su hermana, la Daría, que no atravesaba un buen momento. Bien colmadita, grande y con mucha tela, tal como le gustaban para sí. ¿Y qué le había preguntado la derrochona? Si la bombacha se la había traído para una de las vacas preñadas. ¡Jesús bendito!

Una derrochona, sí señor. Afortunadamente su contestación la había dejado bien calladita: le había recordado que al paso que le crecía el trasero, pronto necesitaría de ella y que había que ahorrar, la situación no permitía el derroche de comprar otra en un par de meses. La nuera no había dicho ni esta boca es mía. Es más, todavía no le había dicho nada y esto que hacía una semana de lo de la braga...

El mal do aire, el meigallo y el mal de ollos, todo era culpa de estos males, pues según la Meiga Maruxa se trataba de los tres, ya que ninguno de los juncos había superado al otro. Una desgracia podía ser casualidad, dos era sospechoso, ¿pero tres?... Su hermana menor, la Daría, le había dado las gracias una, y otra, y otra vez por la braga, al igual que por las patatas, los nabos y las coles. Le habían enseñado a ser agradecida. ¡Pobre! Su esposo agonizaba en las últimas y sin hijos, ¿qué vida la esperaba viviendo con los suegros y todos los cuñados? La de una sirvienta sin sueldo, seguro. Cuando el marido muriera se la traería, no la iba a dejar al lado de todas las pirañas de hermanos del Agustín. En Ulleiro tendría libertad. Podría ayudarla a plantar la huerta y así de mientras aspirar el aire fresco. Ir al pueblo con la cosecha, para estirar las piernas. Ordeñar las vacas, lavar, tender y planchar la colada, para ejercitar las manos y que no se le agarrotaran.

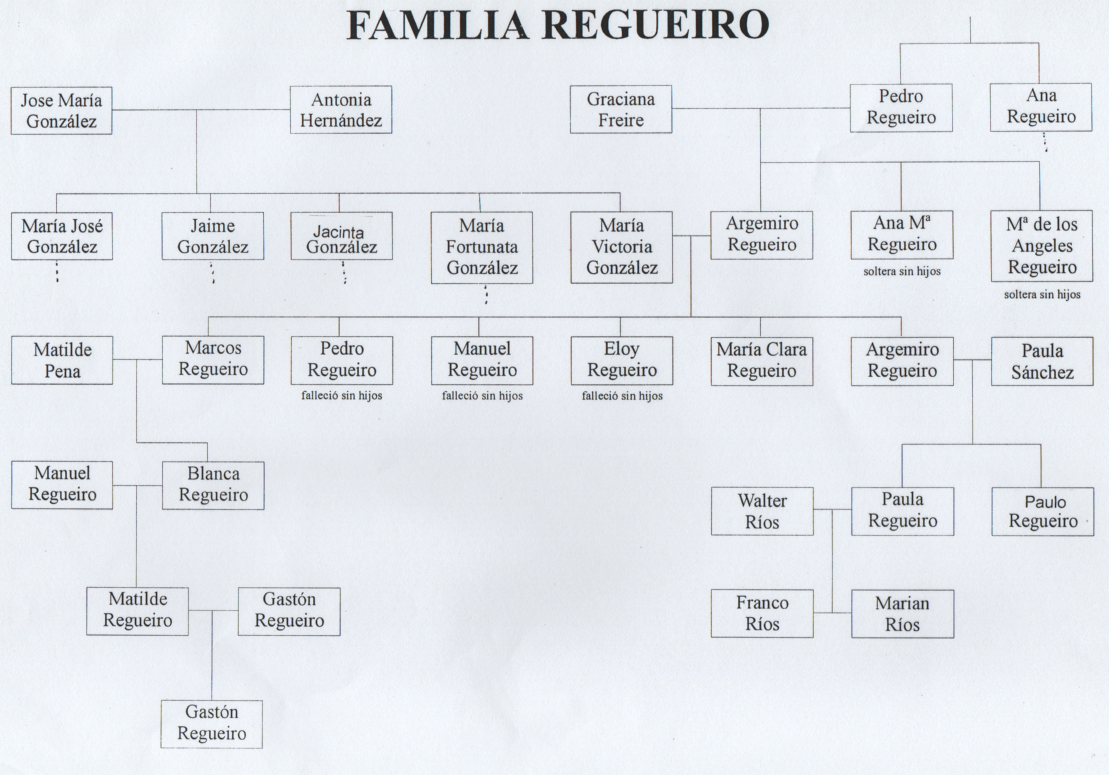

El que la tenía preocupada, también, era el Pepe [5] : se veía demasiado con la María Clara de los lemeses de Andemil (lemeses porque el tatarabuelo era oriundo de Monforte de Lemos). ¡Y vaya si tenía motivos de preocupación! Seis hermanos para repartirse dos finquitas y cuatro vacas, sin contar con que la María Victoria (la madre de la María Clara) ya tenía cuatro hermanos y el Argemiro Regueiro, el padre, dos hermanas y solteras todavía, que por las edades, treinta y treinta y algo, ya habían quedado para vestir santos. ¡Bonito negocio harían si el Pepe se emparejaba con la hija! Corría el rumor de que los vecinos de Andemil ayudaban a los Regueiro y debía de ser cierto pues de lo contrario ¿cómo subsistirían tantas personas con cuatro vacas? No, su nieto Pepe con esa chavala no, ni pensarlo. Poco importaba que fuese modosa, bonita y trabajadora y que nunca hubiera dado escándalo. Con la María Isabel era otro cantar.

¡Ah, la María Isabel! Ahí sí que había futuro. Claro que para ese dorado futuro tendría el Pepe que irse a vivir a los Buenos Aires y para esto ella también ahorraba, secretamente, cuanto real caía en sus manos. La María Isabel era hija de la María Cándida, prima de su nuera. Claro que con la María Pura ya le habían dado gato por liebre, nadie hubiera podido conseguirse una nuera más perezosa que la suya, aunque la buscara con lupa. Y derrochona. Sin ir más lejos el lunes había rechazado el cocido porque ≪hacía más de tres días que hervía en el caldero y ella quería comer carne fresca≫. ¡Jesús bendito! Una derrochona.

Pero bueno, la fortuna de la María Isabel venía de muy atrás. La Cándida, su abuela, había emigrado a la Argentina de las Américas cuando pocos emigraban y todavía quedaba mucho de la empanada. Allí se había casado con un tal José Gallego (de padres madrileños y que de gallego no tenía nada además del apellido), un comerciante bien asentado con el que sólo había tenido una hija, la María Cándida, quién a su vez se había casado con el tal Raúl Peña, con el cual había tenido una sola hija, también. ¡Nadie con quien repartir la fortuna!...

El Raúl Peña era todo un señorón. Había venido dos o tres veces a Ulleiro, estirándose al máximo de su altura cual soporte de hórreo [6] (altura mayor que la de todos los de la aldea), paseando su tripa de hombre adinerado y su nariz levantada de realeza. Tal vez estuviese emparentado con el rey de la Argentina, ella no lo sabía pero pudiera ser. Y eso que se habían esmerado para tener todo en orden pero el prominente apéndice se arrugó de manera insospechada (al menos entre las personas de la humana especie que Dios puso sobre la Tierra) cuando se enteró, por la noche, de que debía ir al servicio que estaba fuera de la casa. Allí en Ulleiro nada se sabía de estas asquerosas modernidades: ¿a quién se le ocurría dejar las inmundicias en el hogar para que todo cristiano las olfateara? Pero bueno, todo se perdonaba porque según el mismo Raúl Peña comentaba, repetía y participaba a la parentela, perros y vecinos, era el dueño de la totalidad de las panaderías de los Buenos Aires. A ella, más avispada después del fracaso con la María Pura, le había parecido demasiado y le había escrito (trabajosamente pues las vocales, consonantes y comas se le enredaban en la punta de su pluma, aunque se ve que bastante bien a juzgar por la respuesta) a la Uxía, hermana de la Cándida y rival de ella por los honores dinerarios familiares, quién le contestó que eran todas patrañas, que dueño era sólo de tres grandes.

¡Tres panaderías! ¡Tres panaderías grandes! Hubiera sido mejor que fuera el dueño de todas las de los Buenos Aires pero tres ya era mucho y más si eran grandes. No había duda de que la María Isabel era una candidata superior, mejor que aquella pobretona de los lemeses. ¿Qué interesaba que su apariencia fuera un tanto caballuna, calzara cuarenta de cascos y relinchara un poco al hablar? La seguridad era la seguridad. ¿Qué representaba una cara bonita si se la comparaba con la seguridad? Dios no otorgaba todas las virtudes a un solo ser y con la riqueza ya le había dado bastante a la María Isabel. Y no era justo que la tildaran a ella, Argentina, a sus espaldas de avara ni de negrera. ¿No trabajaba el doble que los demás? El doble no, el triple. ¿Qué importaba, tampoco, que al mediodía se sentara entre la pared, la mesa de piedra y el fogón? Se tenía merecido este pequeño descanso, no entendía por qué su marido, su nuera y sus nietos se molestaban cuando ella pedía otro vaso, el aceite de oliva o el jamón. ¿No había sido la que más había sudado para que todos pudieran atiborrarse como cerdos con ese magnífico jamón curado por ella?

Su nuera fruncía la nariz a cada pedido suyo. Igual que su pariente político, el Raúl Peña. Refinamiento correcto para el Raúl, un señorón con reales, pero no para la María Pura que no tenía uno donde caerse muerta. Se había contagiado el fruncimiento después de la última visita de él y de dos meses de prácticas frente al espejo. Prácticas a escondidas de la familia si bien aun así la había descubierto puesto que el único espejo colgaba de la pared de su cuarto, cerca del sitio donde escondía la lata. Al paso que iba además de trasero de vaca preñada le quedaría una nariz de conejo.

¡Pobre el Miguel, su hijo! ¿Cómo se había engañado tanto con la María Pura? La culpa la tuvo, más que nadie, la Graciana (¡otra vez esos malditos lemeses!), abuela de la María Clara que le quería robar al Pepe. Le había comentado el día de la matanza del Cortiñas padre, hoy abono de carballo, que la extinta Dalila, madre de la derrochona, había llegado viuda de una fortuna de los Estados Unidos de las Américas, donde se había casado con un ricachón, hoy finado. Aunque no creía que ese Charles Smith fuera abono de carballo: cualquiera sabía que en las Américas no existían estos árboles tan fortachones también llamados robles en el castellano de Castilla. Se advertía claramente al apreciarse la palidez de los visitantes de aquellas tierras. Ese ricachón comerciaba chorizos españoles por el Nuevo Mundo, a juzgar por la cantidad que se llevaba en cada visita. De seguro lo hacía porque los chorizos de allí no valían gran cosa. Ya se veía que esos rubiotes grandotes que se perdían en el pueblo muy de tanto en tanto no hacían nada como Dios mandaba, al menos no como los hombrones gallegos, de pelo en pecho y con bigotes. Y todos al oír a la Dalila decir tanc iu, tanc iu, tanc iu el día entero por el pueblo (no volvió a la aldea sino que se quedó en un pisito en Chantada) pensaron que de verdad ella había regresado toda fina, señorona y noble de más allá del río, del Atlántico o del Pacífico (no tenía idea de dónde quedaba Georgia)... En fin, nada de nada de fortuna, ni un real siquiera, sólo una boca más para comer... ¡Pobre su hijo el Miguel! Menos mal que tenía una madre que tiraba hacia adelante sin descanso. Tenía a Dios como testigo de lo duro que trabajaba y de la bonita suma que juntaba con el sudor de toda su frente y parte de las frentes de los demás.

¿Y el Xurxo? [7]Todavía era muy joven. El Pepe contaba con diecisiete años y el Xurxo con seis menos. ¡Ah, si estudiara para Santo Varón! ¡Cómo le gustaría que fuera cura! Si salía al abuelo no sería difícil para él evitar las tentaciones de la carne... Pero no, ¡para qué hacerse ilusiones! Si el mayor emigraba alguien tendría que quedarse en la casa. La María Pura y el Miguel deberían haber engendrado otra hija. Pero no, de seguro que para no darle el gusto a la suegra la María Pura había perdido el cuarto embarazo por tozudez y se había quedado con tres para la eternidad. Todo el mundo sabía que había que tener dos mujeres: una para casarse bien y la otra, la menor, para quedarse en casa a cuidar de todos los viejos.

La María Pura no había querido cumplir con la tradición y, encima, ahora no quería hablarle. ¡Ja, a ver cuánto le duraba! Para pedir un real era menester pronunciar palabras. Ya le apetecería a esa derrochona ir a comprar esos jaboncitos pequeñitos, perfumados y contra natura que vendían en el pueblo, en lugar de utilizar el jabón de verdad que hacía la suegra con grasa, como debía ser, como Dios lo había dispuesto y de la manera en la que lo habían hecho las madres, las abuelas y todas las tatarabuelas allí en Ulleiro. Si no obtenía los reales de la Argentina no podría sacarlos de ningún sitio, porque ella, como matriarca de la familia, dirigía la economía. El Jaime era un poco apocado para esto, pues el papel tendría que haber sido del varón. Y controlaba todo al máximo. Las cosas les marchaban a los Seoane mejor que la máquina de un reloj (reloj de los de antes, los de ahora estaban todos locos, ya no acompañaban al sol desde que cambiaron la hora). ¡Si supiera su nuera la fortuna que tenía ahorrada! Pero de saber, nada. Si supiera le caería como un buitre con sus garras, sus plumas y su pico, para hurgar en su latita tan custodiada. ¿Y todo para qué? Para tirarlo en pastas, jaboncitos y bragas, que bien podían hacer en casa. Debían ahorrar, ahorrar, ahorrar. Había que tener en cuenta el mañana y mirar bien qué pasaba en los alrededores. No podían permitir que les robaran el honroso sitial de familia más adinerada de la aldea.

No es que le preocupase demasiado lo que pudiese pasar. Ella rezaba con su rosario mañana, tarde y noche, iba a misa el domingo y siempre que podía ayudaba a la Daría. Dios era testigo de lo difícil que resultaba regalar un real hoy en día ni hablar de un par de ellos... Y había que ser un santo para escuchar al cura rumiar en latín sin bostezar. ¿A qué párroco se le ocurriría largar latinajos allí en Villauxe, donde nadie entendía nada que no fuese el gallego y un poco del castellano? ¡Si sería devota que ni siquiera se había entrometido en aquel jaleo encima de la lápida del Benito Cortiñas! Estuvo tentada a irse pero decidió quedarse hasta el final. Eso sí, sin entrometerse, se contentó con mirar.

El follón había comenzado porque la hermana del Benito, la Torcuata (no sabía de dónde sacaba esa familia los nombres, se conocía por tradición que Torcuato era nombre de cura), había llegado con un ramo de rosas rojas y la María de los Ángeles (¡otra vez esos malditos lemeses!) le había comentado a la Dulcinea, la llorosa viuda del Benito, que no era propio llevar a un Santo Lugar flores tan llamativas y del color de la pasión. La Dulcinea ni corta ni perezosa se cabreó. Lo tomó como alusión personal mordaz a su honrosa condición de viuda respetable y la emprendió contra la cuñada, recriminándole qué falta de respeto era ésa para con el hermano. La Torcuata, que lo que le falta de altura le sobra de lengua, le replicó que más falta de respeto era revolcarse con el portugués que le cuidaba las vacas (por lo visto no sólo se encargaba de las ubres vacunas) y en un tris se encontraban las dos despatarradas encima de la tumba del Benito, arrancándose los pelos, gritándose obscenidades y encharcándose las batas. ¡Válgame Dios qué jaleo! Un follón de aquéllos y con mucho ruido. De cualquier manera, se nota que la Dulcinea nunca fue trigo limpio y que debe de ser verdad lo del portugués, aunque con lo de las rosas tenía razón. ¿A quién se le ocurre llevarle rosas rojas a un finado? ¡Sacrilegio!... Igual la Dulcinea trigo limpio no es, ¡vaya historia le contó a todos el finado! Cuando todavía no era cadáver, claro está, aunque habría que esperar un poco a ver si se levantaba como alma en pena violentado por lo del portugués. Corría el rumor de que cerca de Santiago tal Milagro había acaecido en similares circunstancias, tal vez tuviera que ver con el Santo.

El Cortiñas relató la historia tranquilo, risueño y con el mayor de los desparpajos en la matanza de los Moure de Pereira de Abaixo. Parece ser que el Benito nunca le había visto las partes íntimas a la Dulcinea, lo cual era correcto y como debía ser entre cristianos (¡el Jaime jamás vio nada más allá del agujero del camisón, lo juraba ante Dios!). Pero un día le entró la curiosidad del Demonio, que siempre anda cerca reboleando la cola para que todos caigan. ¡Y el Benito cayó! Le pidió a la mujer que se acostara encima de dos sillas que él se ponía debajo para husmear. ¡Jesús bendito! La Dulcinea obedeció al marido con pudor, según sus palabras textuales, porque obedecer debía obedecer (no se creía lo de la obligación si era cierto lo del portugués). Él se agachó, a la altura de sus piernas, a observar con cara de cirujano y, contó entre carcajadas, ¡la Dulcinea le orinó la cara! Si lo hizo, mostrar, ya era contra natura, peor aún orinar pero ¿contar? El más grande de los pecados: hacer a todos los oyentes pecadores por escuchar.

Ella, Argentina, se fue rauda de allí luego de oír la historia y en medio de las vulgares risotadas. Sin esperar siquiera un minuto para enterarse de los comentarios posteriores del público presente. Llegó a casa, se santiguó dos veces, rezó dos Padrenuestros y dos Avemarías. Por las dudas, al otro día se confesó al cura, que le recetó otros dos Padrenuestros y otros dos Avemarías por no haberse ido antes, lo cual era injusto pero respecto a lo cual nada podía replicar: la ley de Dios era la ley de Dios... Aunque esto no dejaba de molestarle: ¿cómo iba a saber que al Benito se le había dado por mirar y contar y a la Dulcinea por mear?... En fin, el hombre estaba muerto y los muertos eran todos santos. Según Don Torcuato las matanzas, las gaitas y las fiestas eran peligrosas. Se empinaba mucho alcohol y se soltaban las manos, las buenas intenciones y las lenguas. ¡Y vaya si ella había visto al cura bajar los vasos de vino! Claro que como era un Santo Varón igual no bebía vino sino la sangre de Cristo... Las matanzas sí que eran peligrosas, si no que se lo preguntaran a la Dalila allá en el cielo que, por culpa de una de ellas, había terminado diciendo tanc iu, tanc iu, tanc iu.

Nadie sabía cómo ese rubiote grandote había arribado a la matanza de los Moure de Pereira de Abaixo (mucho antes de la indiscreción del Benito), aunque se rumoreaba que andaba escapando de alguna guerra de esas de las Áfricas. Un rubiote cobarde, tal vez por eso la María Pura había salido tan estropeada. No sabía muy bien, tampoco, de qué guerra se trataba. Para ella eran todas iguales y distantes, aunque sonaba algo así como ≪buey≫ [8] .

¿Cuándo había sido todo aquello? En mil novecientos. Lo recordaba por el cambio de los dos ceros de lo contrario seguro que se le olvidaba. El pasaje de los años en la aldea era un hecho relativo e incierto. No se retenían por su número sino porque había muerto fulano, los lobos habían matado a alguien o se había perdido toda la cosecha por una granizada, sin importar que Don Torcuato le hubiese pedido a Dios que la espantara más allá del océano para que santiguase a los gallegos americanizados. También, a veces, por los nacimientos, si bien lo negativo se fijaba con mayor intensidad que lo positivo en las aldeas. Las malas cosechas se pagaban con hambre y el dolor en las entrañas provocado por la falta de alimento no se borraba con nada. ¡Hasta los lobos lloraban, hambrientos! Pero mejor no pensar en aquellas malas temporadas y, por las dudas, cuando pudiera, se tomaría un baño de las nueve ondas, tal como indicaba la costumbre, es decir, nueve baños de mar, durante al menos tres años y por nueve días seguidos. Dios era testigo de cuánto lo merecía.

[1] Una Meiga es una bruja conocida por todos.

[2] En la Edad Media, en Europa, ya se utilizaban arados de hierro. Sin embargo, en Galicia, aún continuaban utilizándose de madera.

[3] En Lugo, Galicia.

[4] Para purificar.

[5] José.

[6] Construcción levantada sobre pilares para guardar el grano.

[7] En gallego, Jorge.

[8] La guerra de los bóers entre los afrikáners de origen holandés y los ingleses. Hubo dos: la primera entre 1880 y 1881 y la segunda entre 1899 y 1902.

https://youtu.be/uJ1ynTMUj0c

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top