b. Les hépatites

Définition

Les hépatites, ou inflammations atteintes du foie, sont le plus souvent dues à une infection (virus) ou alors d’origine toxique (l’alcool et les médicaments).

Les hépatites virales sont classées de A à G en fonction de la famille du virus en cause. Ces infections virales peuvent, selon les situations, toucher des personnes également exposées à un risque de VIH et d'autres IST. Voici l'abécédaire des principales hépatites, leur fonctionnement, leur prévention et leur dépistage.

Hépatite aiguë

L'hépatite aiguë correspond aux six mois qui suivent la contamination par un ou des virus des hépatites. Selon les cas, on peut ne rien ressentir, être fatigué•e, avoir ou pas de la fièvre, des nausées, une jaunisse (les yeux jaunes).

En cas d’hépatite aiguë, il est recommandé de consulter un médecin, d'éviter de boire de l’alcool et même de prendre certains médicaments. Rarement, l'hépatite aiguë peut malheureusement détruire le foie rapidement et de manière irrémédiable et nécessiter une greffe du foie.

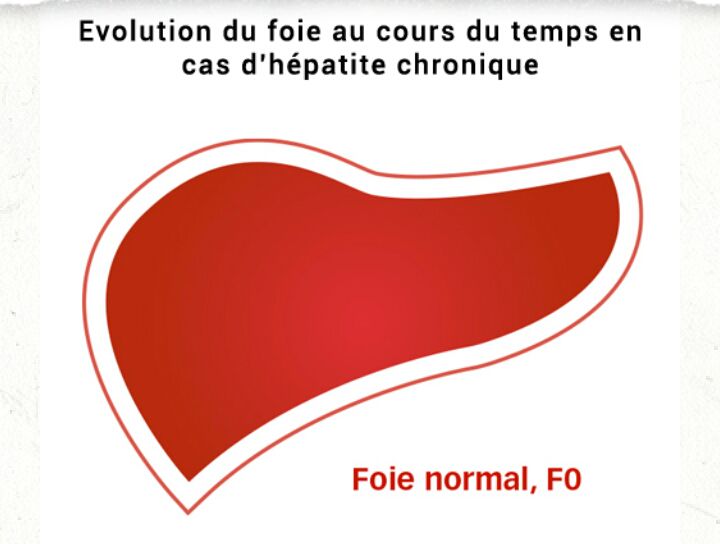

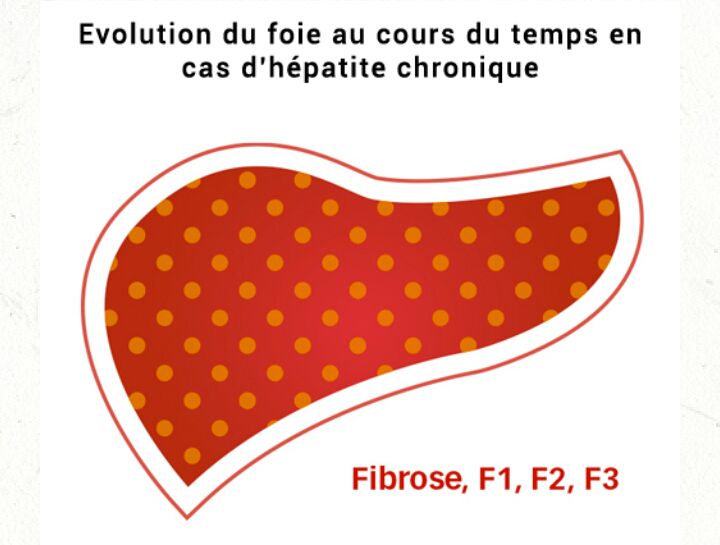

Au cours d'une hépatite aiguë, selon les cas, le virus peut être éliminé ou bien rester dans le corps. S'il persiste plus de six mois, on a une hépatite chronique. Celle-ci peut entraîner des dégâts plus ou moins importants pour le foie, pouvant apparaître plusieurs années ou dizaines d’années après l’infection. L'évolution varie d'une personne à l'autre et selon les situations (infection par le VIH, consommation d'alcool, âge, etc.).

Hépatite chronique

L'hépatite chronique est une inflammation du foie qui persiste au moins 6 mois. Les causes fréquentes incluent les virus de l’hépatite B et C et certains médicaments.

Elle est souvent asymptomatique mais certaines personnes présentent de vagues symptômes, tels qu’une sensation de malaise généralisé, une perte d’appétit et de la fatigue.

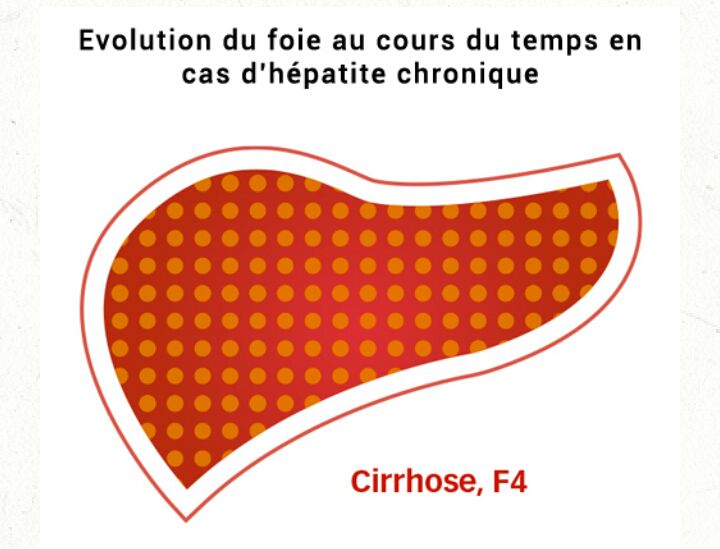

L’hépatite chronique peut entraîner une cirrhose, avec une dilatation du foie, une accumulation de liquide dans l’abdomen et une dégradation de la fonction cérébrale. La biopsie confirme le diagnostic.

Des médicaments, tels que les antiviraux ou les corticostéroïdes, peuvent être utilisés, et pour une maladie avancée, une greffe de foie peut être nécessaire.

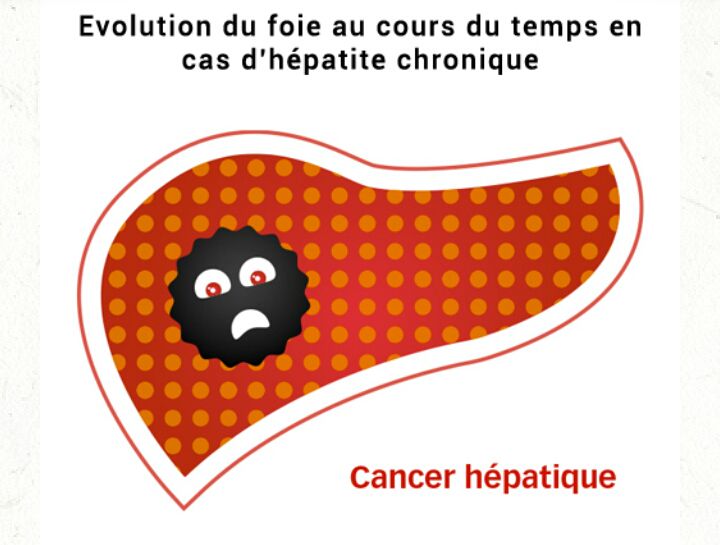

L’hépatite chronique, bien que moins fréquente que l’hépatite aiguë, peut persister pendant des années, voire des décennies. Dans la grande majorité des cas, elle se présente sous une forme modérée et n’entraîne pas de lésions majeures du foie. Chez certaines personnes, cependant, l’inflammation persistante endommage progressivement le foie, entraînant éventuellement une cirrhose (cicatrisation sévère du foie, cirrhose du foie), une insuffisance hépatique (isuffisance hépatique) et parfois un cancer du foie (cancer primitif du foie).

Le virus de l’hépatite C n’a été identifié qu’en 1989. Avant, les personnes pouvaient être infectées sans le savoir. Comme une infection non reconnue est possible, les chercheurs ont dépisté l’hépatite C dans différentes tranches d’âge. Ils ont découvert que parmi la population adulte des États-Unis, environ trois quarts de tous les cas d’hépatite C chronique touchaient des personnes nées entre 1945 et 1965.

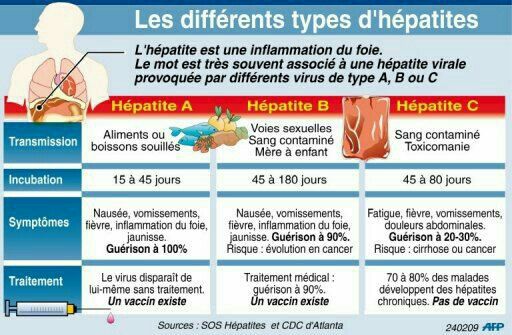

A, B, C, D, E ?

Les hépatites virales se nomment par des lettres de l’alphabet. Parmi elles, les plus fréquentes sont l’hépatite virale de type C, puis la B, puis la A, la D (ou delta) et enfin l’hépatite E. Les virus B et C provoquent des hépatites qui guérissent parfois spontanément en phase aiguë, mais qui peuvent devenir chroniques. L’hépatite A guérit spontanément après avoir provoqué une grande fatigue, et ne devient jamais chronique.

Hépatite A et E ou VHA et VHE

Ce sont des virus présents dans les matières fécales des personnes atteintes. Une personne se contamine par la bouche, au contact des eaux ou d’aliments impropres ou souillés. Ces deux hépatites sont donc particulièrement fréquentes dans des zones où l’hygiène, l’évacuation des eaux usées ou les pratiques de désinfection laissent à désirer.

Dans nos contrées, le principal risque réside dans la pratique sexuelle de l’anulingus, le contact bouche-anus qui peut exposer au VHA et VHE.

Après une phase aiguë, très fatigante, le corps élimine le virus. Les hépatites A ou E ne deviennent jamais chroniques. Dans certains cas, l’hépatite peut être grave.

Il n'y a pas de traitement contre ces deux hépatites mais un vaccin contre l'hépatite A existe. Ce vaccin est remboursé de moitié pour les personnes ayant déjà une infection chronique du foie, comme l’hépatite B ou C. Et il est recommandé pour les personnes exposées, les personnes vivant déjà avec une hépatite B ou C, et les personnes voyageant dans des zones endémiques.

Hépatite B ou VHB

L’hépatite B se transmet par des relations sexuelles sans s'être protégé•e (pénétration, fellation, cunnilingus) ou par du partage d'objets en contact avec du sang, même en quantité minime. On peut contracter l’hépatite B en cas d’échange de matériel d'injection de produits ou, plus rarement, de sniff, de piercing, de scarification, rasoir, brosse à dents, etc. La contamination par la salive, lors du baiser, semble possible, mais très rare. Par ailleurs, une femme enceinte porteuse d'une hépatite B chronique peut la transmettre à son bébé durant la grossesse.

Après la phase aiguë, dans la majorité des cas, le virus de l'hépatite B est éliminé du corps: on est alors guéri et immunisé contre l'hépatite B. Mais l'hépatite B peut aussi devenir chronique. Elle est alors plus ou moins active selon les moments, et on ne peut plus en guérir. Elle peut, après plusieurs années, provoquer des dégâts importants pour le foie (risque de cirrhose et, parfois, de cancer).

Il existe un vaccin contre l'hépatite B, remboursé par la Sécurité sociale. Les personnes vivant avec une hépatite B chronique sont mises sous traitement antirétroviral comparable à celui du VIH.

Hépatite C ou VHC

Le VHC se transmet par le sang. Il concerne notamment les consommateurs de produits, via le partage de matériel d'injection et, plus rarement, matériel de piercing, de scarification, de sniff, ou de rasage. Jusque dans les années 1990, il y a eu de nombreuses contaminations par transfusion de sang. Ce n'est plus le cas en France actuellement. Les précautions concernant le matériel médical (outils à usage unique ou désinfection) ont été améliorées.

L'hépatite C peut, très rarement, être transmise lors de relations sexuelles, en cas de contact de sang à sang. Cela peut arriver en cas de pratiques dite hard ou sadomasochiste (SM) sans protection, ou lors d’une pénétration non protégée par un préservatif lorsqu'il y a des irritations ou des lésions chez les deux partenaires, par exemple au cours d'infections sexuellement transmissibles comme la syphilis, ou encore pendant les règles. On assiste une très forte hausse des cas d’hépatite C chez les gays, notamment via la pratique du slam ou du chemsex (sexe sous produit de la partie réduction des risques). Une femme enceinte porteuse d'une hépatite C chronique active peut la transmettre à son enfant.

Après la contamination, le plus souvent, il n'y a aucun symptôme et certaines personnes arrivent à éliminer l’infection spontanément mais la personne n’est pas pour autant immunisée contre une réinfection au VHC. Contrairement à l’hépatite B, le VHC devient chronique dans 80% des cas. Le virus reste dans le corps et se multiplie dans le foie. Après plusieurs années, il peut provoquer des dégâts importants (risque de cirrhose et cancer du foie).

Des traitements permettent de guérir de l'hépatite C. Depuis 2015 et l’arrivée de nouveaux traitements (antiviraux à action directe ou AAD), la durée de traitement a été réduite à 3 ou 6 mois selon les cas, avec des taux de guérison très élevé, à plus de 95 % et avec moins d’effets indésirables que les traitements précédent comme l’interféron, qui étaient difficiles à supporter.

Hépatite D ou Delta

L'hépatite D ou delta ne concerne que les personnes également atteintes par l'hépatite B. Elle se transmet lors du partage d'objets en contact avec le sang ou lors de relations sexuelles non protégées par un préservatif.

L'hépatite D aiguë est parfois grave et la coinfection hépatite B+D devient souvent chronique. Elle évolue ensuite comme une hépatite B. Il n’existe à l’heure actuelle aucun vaccin spécifique contre le virus D mais la vaccination contre l’hépatite B protège de l’hépatite D.

Les dépistages

Le test de dépistage des hépatites se fait sur une simple prise de sang. Cet examen est réalisé, sur prescription médicale, dans l’ensemble des laboratoires d’analyses biologiques. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun pour en bénéficier.

Le dépistage de l’hépatite B et de l’hépatite C est aussi réalisé dans les Centres d'Information et de Dépistage Anonymes et Gratuits (CIDAG) proposant le test du VIH /sida.

La démarche est la suivante:

• rencontrer un médecin, qui peut être son médecin traitant ou le médecin du CIDAG. Celui-ci évalue les risques et détermine le meilleur moment pour réaliser le test. C’est à cette occasion qu’on peut également s’informer auprès du médecin des risques et de la prévention.

• si le test est nécessaire, il sera réalisé au laboratoire d’analyses (pour une prescription de ville), ou directement au CIDAG. L’examen biologique est remboursé à 100% aux assurés sociaux.

Le résultat est rendu quelques jours après. Quel que soit le résultat, c’est le médecin qui l’a prescrit qui doit en expliquer le sens (un test positif ne veut pas dire qu’on a une hépatite et un test peut être négatif alors qu’on vient d’être contaminé), et donner les conseils (réalisation d’examens complémentaires, vaccination contre l’hépatite B.

Attention:

• Les tests des hépatites ne sont pas réalisés lors d’un «bilan complet». Il s’agit toujours d’une prescription spécifique donnant lieu à un résultat écrit.

• Le résultat ne donne d’indication que sur la situation de la personne qui a fait le test. Si vous avez un test négatif pour une hépatite, cela ne veut pas dire que votre partenaire ne l’a pas.

Image-bilan

Avez-vous des questions ? 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top